“একজন স্বৈরশাসক নিজের ইচ্ছামতো যা খুশি তাই করবেন। কেউ বাঁধা দিতে চাইলে তাকে সমূলে উৎপাটন করা হবে।“– কুখ্যাত স্বৈরশাসকরা ক্ষমতায় গেলে একে অলিখিত নিয়ম বানিয়ে ফেলেন। ক্ষমতায় টিকে থাকার লোভ মানুষের মন্যুষত্ব নামে যে গুণ থাকে, সেটি শূন্যের কোটায় নামিয়ে আনে।

কিন্তু ক্ষমতার হাতবদল হয়। এটাও ইতিহাসের ধ্রুব সত্য। কারও হাতের মুঠোয় ক্ষমতা চিরদিন থাকেনি। মানুষই যেখানে চিরস্থায়ী নয়, সেখানে ক্ষমতা কীভাবে চিরস্থায়ী হয়!

পৃথিবীতে সবাই কোনো বাঁধাধরা ফ্রেমে চিন্তা করে না। তাই মতের পার্থক্য হওয়াটাও খুবই সাধারণ ঘটনা। একেকজন একেক দৃষ্টিভঙ্গি দিয়ে জগতকে দেখে। জগতের ঘটনা ও বস্তুকে পর্যবেক্ষণ করে।

কিন্তু সমস্যার সৃষ্টি হয় তখনই, যখন কেউ নিজের মতাদর্শকে বাকিদের চেয়ে শ্রেয় ভাবতে শুরু করে। পৃথিবীর যত মানবিক সংকট সৃষ্টি হয়েছে, তার সবই মূলত এই কারণে।

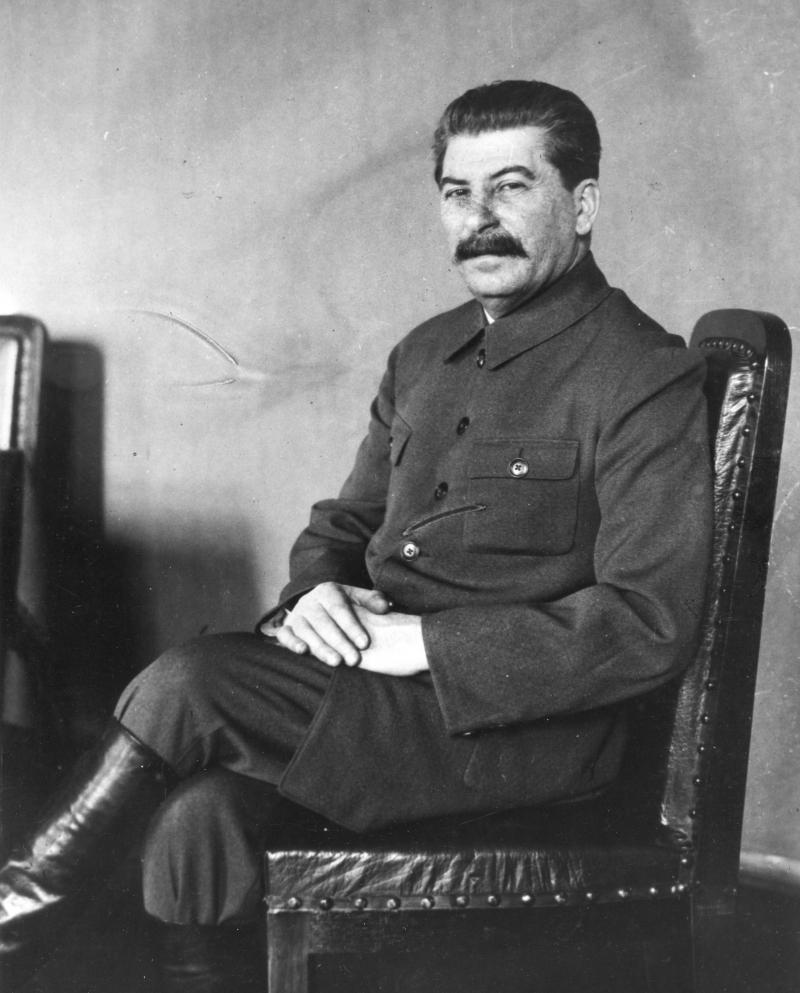

বিশ্বে বিরোধী মতকে দমন করা কোনো নতুন ঘটনা নয়। প্রাচীনকাল থেকেই নিজের মতের সাথে না মিললে দ্বন্দ্বে জড়িয়ে পড়ার ঘটনা ঘটে আসছে। কিন্তু আধুনিককালে রাশিয়ার স্বৈরশাসক জোসেফ স্ট্যালিন বিরোধী মতকে দমন করতে যে রাষ্ট্রীয় সন্ত্রাস চালিয়েছেন, তার সাথে আর কিছুর তুলনা চলে না।

‘দ্য গ্রেট টেরোর’ বা ‘দ্য গ্রেট পার্জ’ যা-ই বলা হোক না কেন, স্ট্যালিনের কুখ্যাত রাজনৈতিক শুদ্ধিকরণ অভিযান পরিকল্পিত রাষ্ট্রীয় সন্ত্রাসের অপর নাম। পৃথিবীর সবচেয়ে নির্মম রাজনৈতিক শুদ্ধি অভিযানগুলোর তালিকায় এটি অনায়াসেই উপরের দিকে থাকবে।

দ্য গ্রেট পার্জের প্রেক্ষাপট বুঝতে হলে রাশিয়ার কমিউনিস্ট পার্টির ইতিহাসের দিকে একটু চোখ বুলিয়ে নেওয়া প্রয়োজন।

১৯১৭ সালের অক্টোবর বিপ্লবের মাধ্যমে সোভিয়েত রাশিয়ার শাসনক্ষমতা জারের হাত থেকে বলশেভিকদের হাতে চলে আসে। বলশেভিকদের প্রধান নেতা হিসেবে লেনিন সোভিয়েত রাশিয়ার সর্বোচ্চ নেতা নির্বাচিত হন। কিন্তু ১৯২৪ সালে আকস্মিকভাবে হৃদযন্ত্রের ক্রিয়া বন্ধ হয়ে তিনি মারা যান।

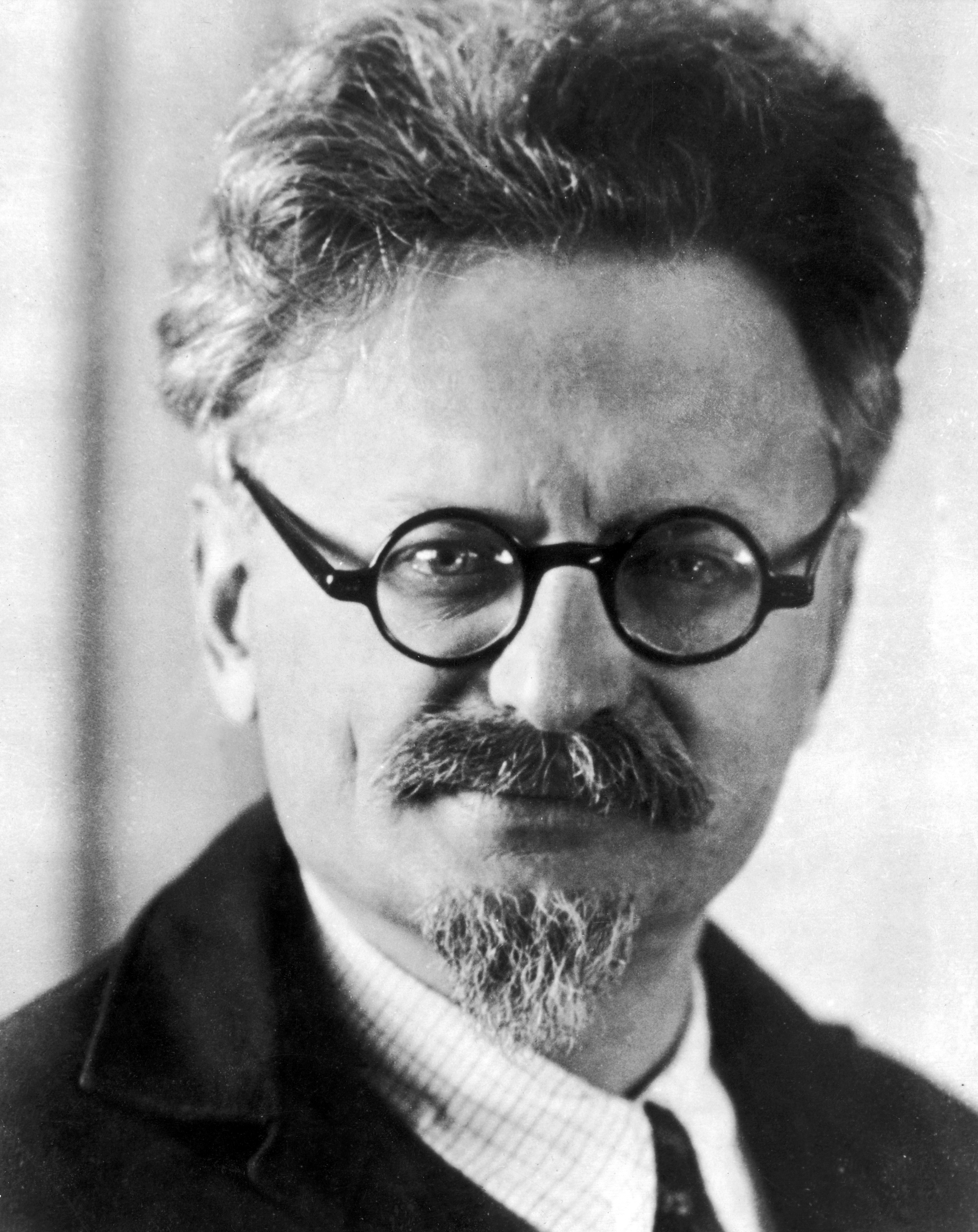

লেনিনের মৃত্যুর পর সোভিয়েত রাশিয়ার পরবর্তী নেতা কে হবেন– এ নিয়ে ছোটখাট বিতর্ক শুরু হয়। বলা হয়ে থাকে, লেনিনের পর নেতা হওয়ার দৌড়ে সবচেয়ে এগিয়ে ছিলেন লিয়ন ট্রটস্কি। কারণ তিনি সোভিয়েত রাশিয়ার বিপ্লব-পরবর্তী গৃহযুদ্ধে বলশেভিকদের বিজয়ের মূল কারিগর ছিলেন। যদিও বর্তমান ইতিহাসবিদরা একে অতিরঞ্জিত মনে করেন, তারপরও গৃহযুদ্ধে বলশেভিকদের বিজয়ে ট্রটস্কির যে বড় অবদান ছিল সেটি অস্বীকার করার উপায় নেই। এমনও শোনা যায়, স্বয়ং লেনিন নাকি পার্টির মধ্যে ট্রটস্কির জনপ্রিয়তা নিয়ে বেশ বিপাকে ছিলেন।

১৯২১ সালে কমিউনিস্ট পার্টির নতুন সাধারণ সম্পাদক হন জোসেফ স্ট্যালিন। তার আগেই তিনি জর্জিয়ার স্বাধীনতা অর্জনে, ইউক্রেনে পোলিশ আক্রমণ রুখে দিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন। কিন্তু ঐতিহাসিক অক্টোবর বিপ্লবে তার খুব একটা ভূমিকা ছিল না।

স্ট্যালিন সাধারণ সম্পাদক হওয়ার পর কমিউনিস্ট পার্টির মধ্যে নিজের জনপ্রিয়তা বৃদ্ধিতে মন দেন। কিন্তু লেনিন বেশ কিছু কারণে মন থেকে স্ট্যালিনকে পছন্দ করতেন না। জর্জিয়ায় বলশেভিক বিপ্লববিরোধীদের তিনি যেরকম নির্মমভাবে দমন করেছিলেন, সেটি লেনিন মেনে নিতে পারেননি। আর স্ট্যালিন, ট্রটস্কি এবং লেনিনের মতো তিনি বুদ্ধিজীবী গোছেরও ছিলেন না, কর্তৃত্ববাদী মানসিকতাসম্পন্ন ছিলেন। এসব খারাপ দিক থাকা সত্ত্বেও কমিউনিস্ট পার্টিতে স্ট্যালিনের বেশ জনপ্রিয়তা ছিল।

কিন্তু সকল জল্পনা-কল্পনার অবসান ঘটিয়ে ১৯২৭ সালে সোভিয়েত রাশিয়ার একচ্ছত্র অধিপতি হিসেবে স্ট্যালিন ক্ষমতায় আসীন হন। কিন্তু পার্টির অন্যান্য শীর্ষস্থানীয় নেতারা তার ক্ষমতায় আসীন হওয়াকে ভালো নজরে দেখেননি। বুখারিন, ট্রটস্কি প্রমুখ নেতারা তার ক্ষমতায় আরোহনের বৈধতাকে চ্যালেঞ্জ করেন। পার্টির এই অসন্তুষ্ট মেম্বার ও নেতাদের দমন করতেই স্ট্যালিন মূলত দ্য গ্রেট টেরোর চালিয়েছিলেন।

দ্য গ্রেট টেরোরের কারণ নিয়ে ইতিহাসবিদদের মাঝে অনেক মতবিভেদ রয়েছে। অনেক ইতিহাসবিদ মনে করেন, স্ট্যালিন নিজের ব্যক্তিত্বের ইস্পাতকঠিন দৃঢ়তা ও ক্ষমতার চরম পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করতে গিয়েই এরকম নৃশংস অভিযান চালিয়েছিলেন।

আবার কেউ কেউ বলছেন, সেই সময়ে জার্মানি ও জাপানে উগ্রপন্থার উদ্ভব ঘটার কারণে স্ট্যালিন নিজেকে একটি সম্ভাব্য যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত করছিলেন। এরকম অবস্থায় তিনি দেশকে ঐক্যবদ্ধ রাখতে বিরোধী মতাদর্শীদের কঠোরভাবে দমন করাকেই সবচেয়ে ভালো উপায় বলে মনে করেছিলেন। কিছু ইতিহাসবিদ আবার বলেন, কমিউনিস্ট পার্টির মধ্যে শৃঙ্খলা আনতেই তিনি এরকমটা করছিলেন। কারণের মধ্যে পার্থক্য যা-ই থাকুক, নিজের শত্রু ও ভিন্ন মতাদর্শের মানুষদের গোড়াশুদ্ধ উপড়ে ফেলতে যে তিনি এমন নির্মমতার আশ্রয় নিয়েছিলেন, এ বিষয়ে সন্দেহের অবকাশ থাকে না।

দ্য গ্রেট টেরোরের শুরু সের্গেই কিরোভ হত্যাকান্ডের মাধ্যমে। ১৯৩৪ সালের ডিসেম্বরে লেনিনগ্রাদে পার্টি অফিসে প্রকাশ্যে গুলি করে তাকে হত্যা করা হয়। সের্গেই কিরোভ বহু বছর ধরেই স্ট্যালিনের ভালো বন্ধু ছিলেন।

সের্গেই কিরোভের হত্যাকান্ড আসলে একটি সাজানো পূর্বপরিকল্পিত ঘটনা ছিল। স্ট্যালিনের নির্দেশেই সের্গেই কিরোভকে হত্যা করা হয়। স্ট্যালিনের মৃত্যুর পর রাশিয়ার নেতা নিকিতা ক্রুশ্চেভ ১৯৫৬ সালে দেওয়া গোপন এক ভাষণে কিরোভের হত্যাকান্ড স্ট্যালিনের নির্দেশ ও তদারকিতেই হয়েছিল বলে মত প্রকাশ করেছিলেন।

সের্গেই কিরোভের মৃত্যুকে স্ট্যালিন কমিউনিস্ট-বিরোধী ষড়যন্ত্র হিসেবে আখ্যায়িত করেছিলেন। দেশের জনগণের খুব ছোট একটি অংশ যারা “সোভিয়েত নেতাদের হত্যা করে দেশকে বিপ্লবপূর্ব অবস্থায় ফিরিয়ে নিতে চায়”– এরকম বক্তব্যের প্রমাণ হিসেবে সের্গেই এর হত্যাকান্ডকে স্ট্যালিন জনগণের সামনে উপস্থাপন করেন।

আসলে বড় কোনো অভিযান চালানোর জন্য জনগণের সামনে কোনো একটা অজুহাত দাঁড় করাতে হয়। নইলে জনগণের দিক থেকে প্রতিবাদ-প্রতিরোধ আসার একটি সম্ভাবনা থাকে। তাই কোনো একটি ঘটনাকে কারণ হিসেবে দাঁড় করিয়ে জনগণের সামনে ‘মূলা ঝুলিয়ে দিতে হয়’। সের্গেই কিরোভের হত্যাকান্ডআসলে ঠিক সেরকমই একটি ঘটনা, যেটিকে অজুহাত হিসেবে দাঁড় করিয়ে স্ট্যালিন শুদ্ধি অভিযান শুরু করে করেন।

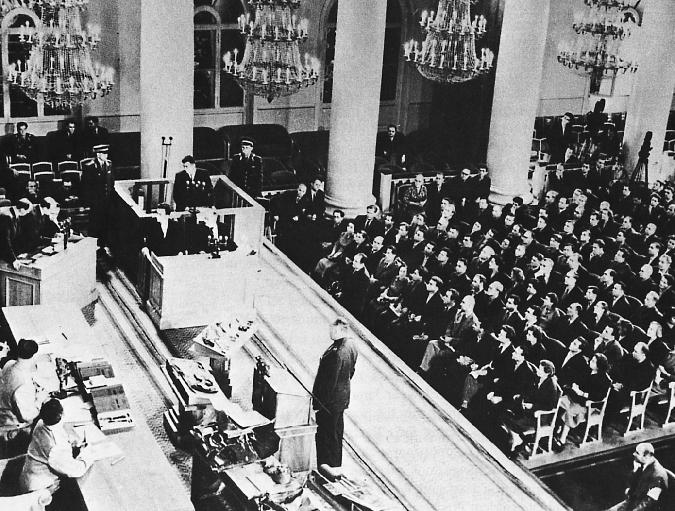

মস্কোর পর পর তিনটি ট্রায়াল ছিল দ্য গ্রেট টেরোরের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা। এই ট্রায়ালগুলোর মাধ্যমেই কমিউনিস্ট পার্টির শীর্ষ নেতাগণ যারা স্ট্যালিনের আস্থাভাজন ছিলেন না, তাদের সরিয়ে দেয়া হয়। প্রথম ট্রায়াল অনুষ্ঠিত হয় ১৯৩৬ সালের আগস্টে। জিনোভিয়েভ, কেমেনেভসহ মোট ষোলোজন বলশেভিক নেতাকে প্রথম ট্রায়ালে অভিযুক্ত করা হয়। তাদের বিরুদ্ধে অভিযোগ ছিল তারা স্ট্যালিনকে ক্ষমতা থেকে উৎখাত করার জন্য ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হয়েছিলেন। এছাড়াও সের্গেই কিরোভের হত্যার জন্যও তাদের দায়ী করা হয়।

দ্বিতীয় ট্রায়াল শুরু হয় ১৯৩৭ সালের জানুয়ারিতে। মোট একুশজন বিপ্লবী নেতাকে ‘এন্টি-সোভিয়েত ট্রটস্কাইট সেন্টার’ গঠনের জন্য অভিযুক্ত করা হয়। তাদের বিরুদ্ধে অভিযোগ আনা হয়, তারা লিয়ন ট্রটস্কির সাথে একাত্ম হয়ে অন্তর্ঘাতমূলক হামলা ও সন্ত্রাস ছড়ানোর মাধ্যমে সোভিয়েত অর্থনীতি ধ্বংস করতে চেয়েছিলেন। এমনকি তাদের সাথে জাপান ও জার্মানির সংযুক্তির কথাও অভিযোগে বলা হয়।

তৃতীয় ট্রায়ালে নিকোলাই বুখারিন, এলেক্সেই রাইকভসহ মোট একুশজনকে অভিযুক্ত করা হয়। তাদের বিরুদ্ধে অভিযোগ ছিল, তারা গুপ্তচরবৃত্তিক কার্যক্রমের মাধ্যমে সোভিয়েত অর্থনীতি ধ্বংস ও পুঁজিবাদী ব্যবস্থা প্রতিস্থাপনের চেষ্টা চালাচ্ছিলেন।

তিনটি ট্রায়ালে যে অভিযোগগুলো আনা হয়, সেগুলোর কোনোটিরই পক্ষে কোনো শক্ত প্রমাণ ছিল না। সোভিয়েত গোপন পুলিশবাহিনী ‘এনকেভিডি’ যাকেই সন্দেহের তালিকায় রাখতো, তাকেই নির্মমতার শিকার হতে হয়েছে। এমনকি বিপ্লবের নেতাদের কাছ থেকে স্বীকারোক্তি আদায়ের জন্য পুলিশি অত্যাচারও চালানো হয়।

এনকেভিডি বা গোপন পুলিশ বাহিনী সবচেয়ে হিংস্র ছিল ইয়েজোভের সময়, ১৯৩৭ ও ১৯৩৮ সালে। ইয়েজোভ ছিলেন এনকেভিডির প্রধান। মাত্র পাঁচ ফুট লম্বা ছোটখাট গড়নের এই মানুষটির সময়েই এনকেভিডির উন্মত্ততা ভয়ংকর আকার ধারণ করে। দ্য গ্রেট টেরোরের মূল সময় বলতে তাই ১৯৩৭ ও ১৯৩৮ এই দুই বছরের সময়গুলোকেই বোঝানো হয়।

১৯৩৬ থেকে ১৯৩৮ সাল– এই তিন বছরে পার্টির অভ্যন্তরে ব্যাপক খোঁজ চালানো হয়, কারা স্ট্যালিন তথা দেশের আস্থাভাজন নয়। ছদ্মবেশধারী কমিউনিস্টদের বোঝাতে স্ট্যালিন ‘ফিফথ্ কলাম’, ‘প্রতিক্রিয়াশীল’, ‘বিপ্লব-বিরোধী’, ‘জনগণের শত্রু’ প্রমুখ শব্দ ব্যবহার করেন।

পার্টির মধ্যে প্রথমে পুরোনো বলশেভিকদের এরপর সরকারি কর্মকর্তা এবং সামরিক ব্যক্তিত্বদের উপর অভিযান চালান। শুধু যে রাজনৈতিক ও সামরিক ব্যক্তিত্বদের উপরেই এই নির্মম অভিযান চালানো হয়, সেটি ভাবলে ভুল হবে। ধনী কৃষক, বিদেশি ব্যক্তিবর্গের উপরেও চালানো হয়। আমেরিকার অর্থনৈতিক মন্দার সময় যেসব দরিদ্র আমেরিকান কর্মসংস্থানের খোঁজে সোভিয়েত রাশিয়ায় পাড়ি জমিয়েছিলেন, তারাও এনকেভিডির সন্দেহভাজনদের তালিকায় ছিলেন এবং পরবর্তীতে নির্মমতার শিকার হন।

‘গুলাগ’ বা সোভিয়েত বাধ্যতামূলক শ্রমক্যাম্পগুলোর দিকেও একটু আলোকপাত করা দরকার। লেনিনের সময়ই ‘গুলাগ’ শ্রমক্যাম্প প্রতিষ্ঠিত হয়। বিপ্লবীরা সরকার প্রতিষ্ঠার পর কৃষিজমিগুলোর একীভূতকরণ ঘটায়। কিন্তু অনেক ধনী কৃষকই এটি মেনে নিতে প্রস্তুত ছিলেন না। এই কৃষকদের বলা হতো ‘কুলাক’। আবার একীভূতকরণের পর কৃষকদের রাষ্ট্রীয়ভাবে যে মজুরি দেওয়া হতো তা পরিশ্রমের তুলনায় অনেক কম ছিল। তাই অনেকেই এই নীতি মন থেকে মেনে নিতে পারেননি। যারা এই একীভূতকরণ নীতির সাথে একমত ছিলেন না বা বিরোধিতা করেছিলেন তাদেরকে এই কুখ্যাত শ্রমক্যাম্পগুলোতে পাঠানো হয়েছিল।

দ্য গ্রেট টেরোর শুরু হওয়ার পর কমিউনিস্ট, সামরিক ব্যক্তিত্ব ও সাধারণ মানুষকে গণহারে গুলাগ শ্রমক্যাম্পে পাঠানো শুরু হয়। ১৯৩০ থেকে স্ট্যালিনের মৃত্যুর আগ পর্যন্ত ৪০ থেকে ৫০ লাখ বন্দী গুলাগে দীর্ঘমেয়াদী সাজা ভোগ করেছিলেন।

গুলাগ লেবার ক্যাম্পে বন্দীদের বাধ্যতামূলকভাবে শারীরিক শ্রম দিতে হতো। কেউ খাটতে অস্বীকার করলে তাকে খাবার দেয়া হতো না এবং ক্ষেত্রবিশেষে ফাঁসিতে ঝোলানো হতো। খাদ্যের অভাব, অস্বাস্থ্যকর পরিবেশ, দীর্ঘসময় ধরে খাটার কারণে বন্দীরা সেখানে খুব বেশিদিন টিকতে পারতো না। পশ্চিমা গবেষকদের মতে, ১৯১৮ থেকে ১৯৫৬ সাল পর্যন্ত বারো লক্ষ থেকে সতের লক্ষ মানুষ এই লেবারক্যাম্পগুলোতে মৃত্যুমুখে পতিত হয়েছিল।

দ্য গ্রেট টেরোর ছিল সোভিয়েত রাশিয়ার বুদ্ধিজীবিতার উপর চরম আঘাত। ১৯২০ ও ত্রিশের দশকে দুই হাজারেরও বেশি বুদ্ধিজীবী, শিক্ষক, সাহিত্যিক, চিত্রকর ও সংস্কৃতিমনা ব্যক্তিকে হত্যা করা হয়।

১৯২৯ সালেই লিয়ন ট্রটস্কিকে কমিউনিস্ট পার্টি থেকে বহিষ্কার করা হয়। এরপর তিনি পৃথিবীর বিভিন্ন জায়গায় ঘুরে বেড়ান ও স্ট্যালিনের বিপক্ষে জনমত গঠন করেন। শেষ পর্যন্ত তিনি মেক্সিকোয় থিতু হন। মস্কো ট্রায়ালে তার অনুপস্থিতিতেই তাকে মৃত্যুদন্ডের আদেশ দেয় আদালত।

বেশ কয়েকবার হত্যাচেষ্টার পর ১৯৪০ সালে র্যামন মারকাদের নামের একজন স্পেনিশ কমিউনিস্ট বরফের খন্ড দিয়ে তার মাথায় উপর্যুপরি আঘাত করেন, যার ফলে ট্রটস্কি মারা যান। এই হত্যাকান্ডের পেছনেও স্ট্যালিনের হাত ছিল– এমন কথা প্রচলিত আছে।

১৯৩৯ সালে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ শুরু হলে স্ট্যালিন যুদ্ধের প্রতি মনোযোগী হন। গণহারে হত্যার ঘটনাও কমে আসে, কারণ সোভিয়েত রাশিয়ার যুদ্ধক্ষেত্রে প্রচুর সৈন্য দরকার ছিল। ১৯৩৮ সালের পর আনুষ্ঠানিকভাবে অভিযান শেষ হয়ে গেলেও এনকেভিডির ১৯৪১ সাল পর্যন্ত গণহারে গ্রেফতার, অভিযুক্ত করা এবং ফাঁসিতে ঝোলানো চলমান ছিল।

দ্য গ্রেট টেরোর সোভিয়েত রাশিয়ার সমাজে মানবিক বিপর্যয় ডেকে আনে। মানবিক সম্পর্ক চরম নেতিবাচকভাবে প্রভাবিত হয় এই অভিযানের ফলে। এক বন্ধু আরেক বন্ধুকে, এমনকি একই পরিবারের একজন সদস্য আরেকজন সদস্যের সাথে সম্পর্ককে অস্বীকার করে। কারণ, ভয় ছিল, হয়তো অভিযুক্ত কারও সাথে সম্পর্ক রাখলে এনকেভিডির সন্দেহভাজন তালিকায় নাম চলে যাবে।

যে বলশেভিক বিপ্লবী অক্টোবরের বিপ্লবে সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠার জন্য নিজের জীবন-যৌবন উৎসর্গ উৎসর্গ করেছিলেন, দ্য গ্রেট টেরোরের সময় তিনিই রাষ্ট্রীয় সন্ত্রাসের মাধ্যমে খুনের স্বীকার হলেন। ভাগ্যের কী নির্মম পরিহাস!