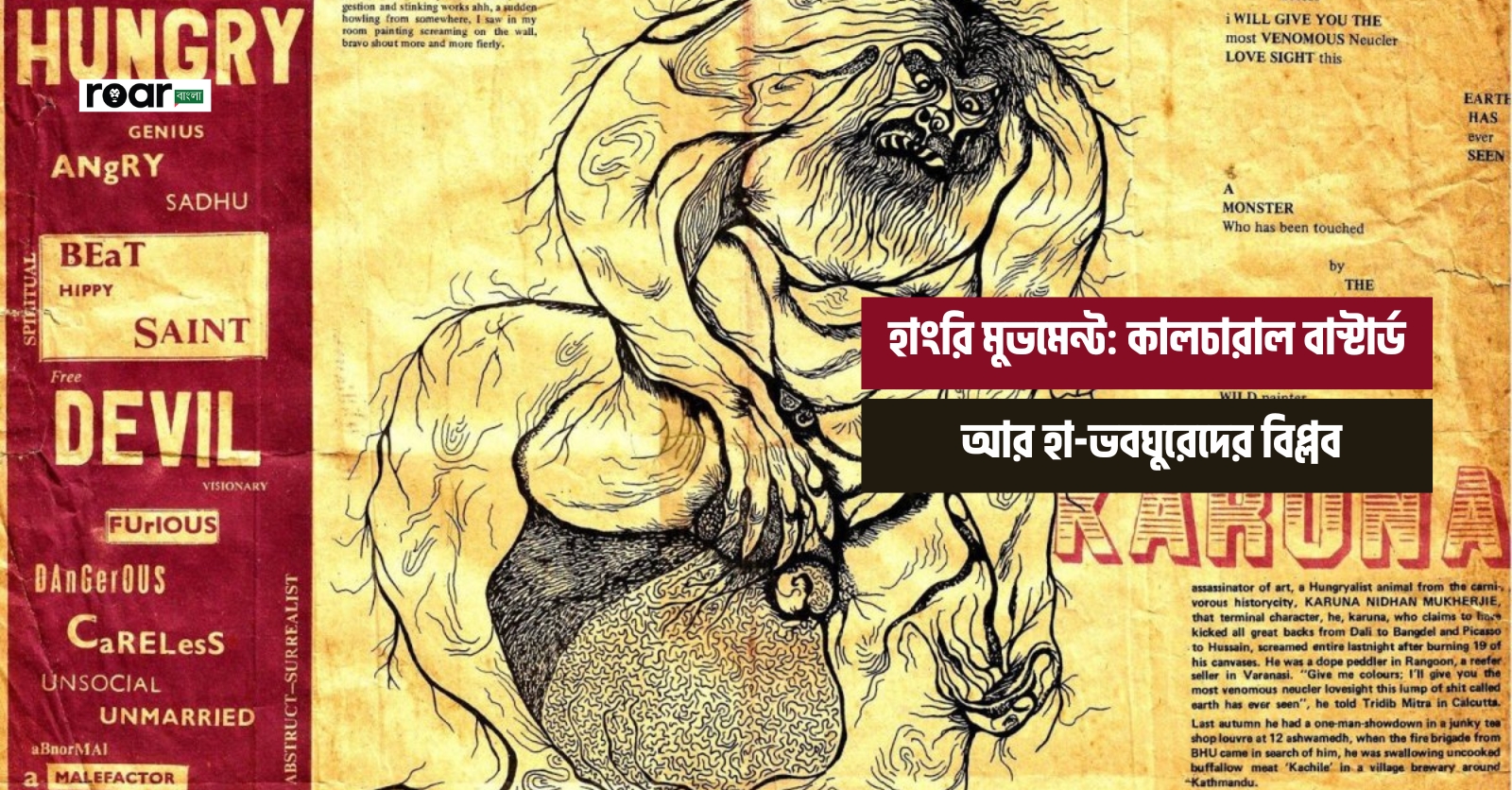

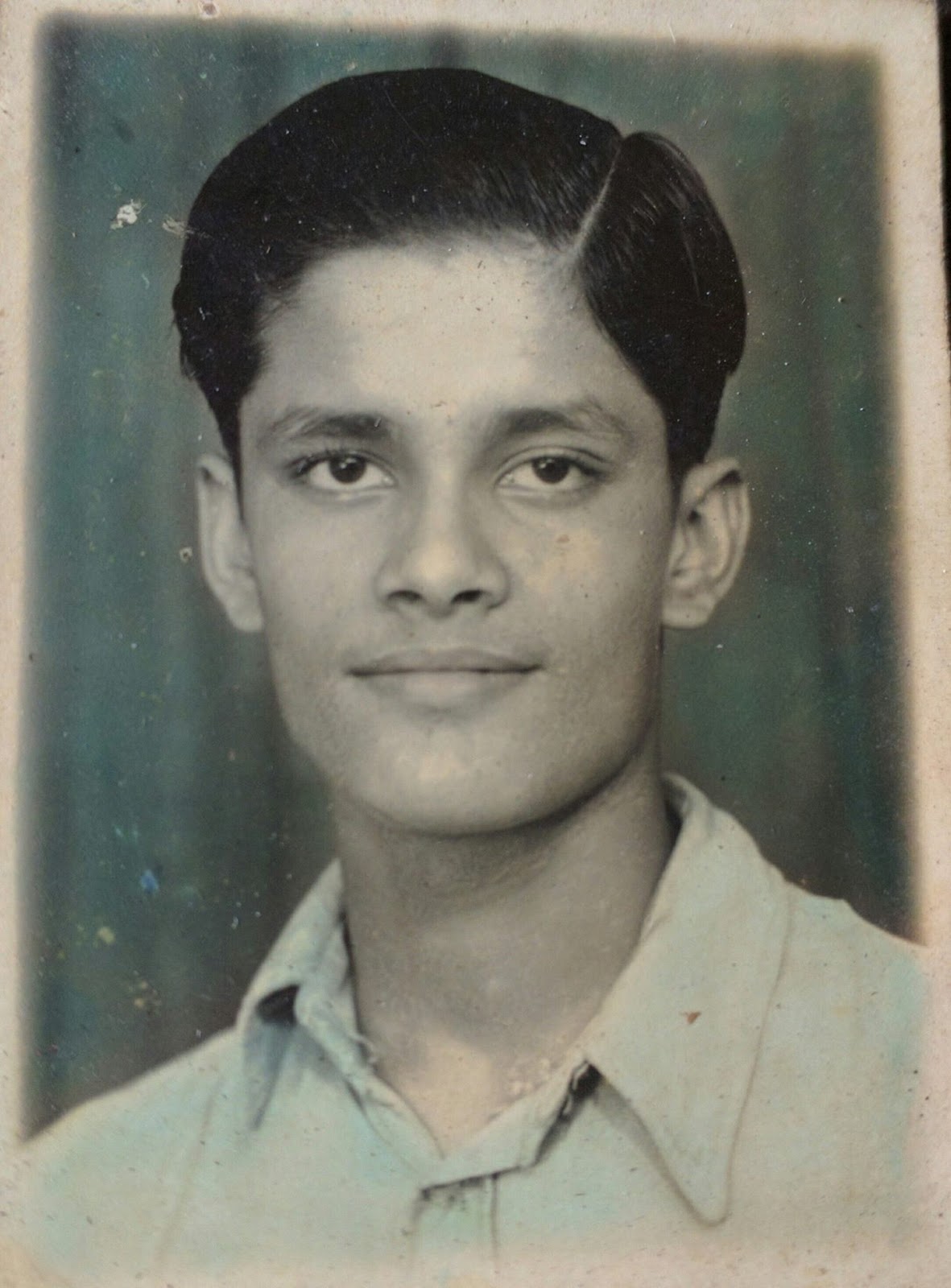

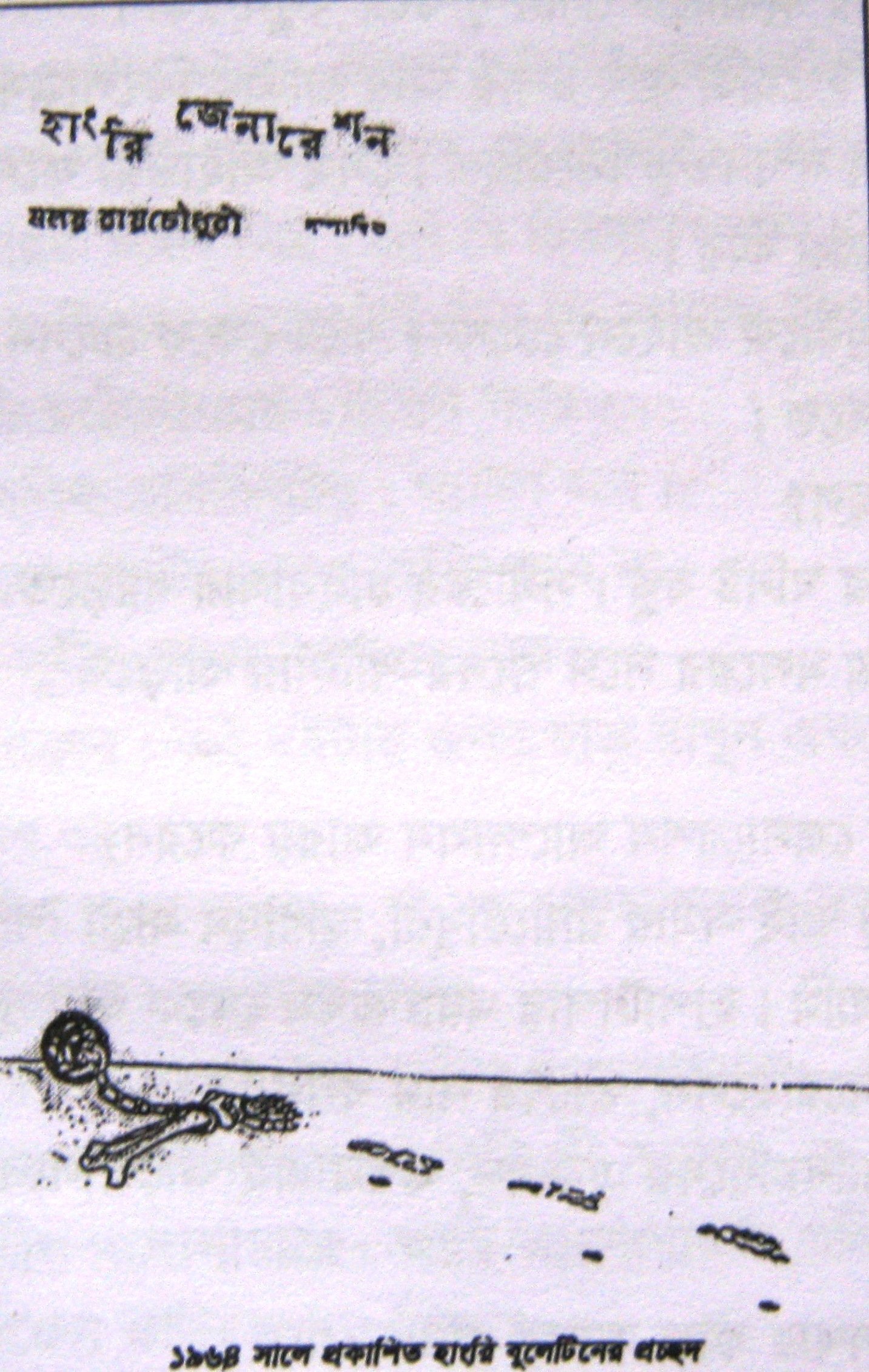

ষাটের দশক। দেশভাগের পর পশ্চিম বাংলায় এক বিশৃঙ্খল অবস্থা। একদিকে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার সাথে উদ্বাস্তু কলোনিতে বাড়ছে মানুষের ভিড়, অন্যদিকে স্বরাজের স্বপ্নকে গুঁড়িয়ে চলছে স্বার্থ আর নোংরা রাজনীতির নগ্ন খেলা। ঠিক এই সময় আবির্ভাব ঘটলো একদল তরুণ কবির। এক পাতার বুলেটিনে তারা জীবন, দর্শন, রাজনীতি আর যৌনতা বিষয়ে কবিতা, গদ্য, অনুগল্প আর স্কেচ ছাপালো। তারপর কফি হাউজ, পত্রিকা দপ্তর, কলেজের বাংলা বিভাগ আর লাইব্রেরি গিয়ে বিলি করতে থাকলো হ্যান্ডবিল আকারে। কলকাতার মোড়গুলোতে দাঁড়িয়ে পাঠ করলো তাদের রচনাগুলো। রচনাপাঠের জায়গাকে ঘিরে হাজারো মানুষের ভিড় জমে যায়। রবীন্দ্রনাথ আর জীবনানন্দের ভক্ত বাঙালি এমন ধারার কবিতা আগে শোনেনি। কোনো কোনো কবিতার প্রথম লাইনটাই ধাক্কা দিয়ে গেল- “তিন বিধবা গর্ভ করে শুয়ে আছি পুণ্য বিছানায়”। আবার কোনোটায় উঠে এলো বাস্তব জীবনের প্রহসন- “আমি খালি পেটে ইন্টারভ্যু দিতে গিয়ে বলে এলুম অর্থমন্ত্রীর কাকিমার নাম”। বাংলা সাহিত্যকে এই প্রথমবারের মতো বুদ্ধিজীবীদের সভা থেকে নামিয়ে আনা হলো রাস্তায়, সাধারণ মানুষের মাঝে। যে তরুণ কবিরা এই বিপ্লব ঘটালো, তারা নিজেদের দাবি করল ‘হাংরি জেনারেশন’ হিসেবে। আর এই ক্ষুধার্ত কবিদের নেতৃত্ব দিলেন ২১ বছরের এক তরুণ, মলয় রায়চৌধুরী; ভবিষ্যতে যিনি নিজের পরিচয় দিতে গিয়ে বলবেন ‘একজন কালচারাল বাস্টার্ড’।

তবে শুধু কবিতা লিখেই ক্ষান্ত হননি এই ক্ষুধার্ত কবির দল। ১৯৬৩ সালের কথা। রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী, এমএলএ, সচিব, লেখক এবং সাংবাদিকরা পেতে থাকলেন বিভিন্ন ধরনের মুখোশ। কোনোটা জন্তু-জানোয়ারের, কোনোটা দানবের। জোকার, মিকি মাউস, দেবতা- কোনো ধরনের মুখোশই বাদ গেল না। প্রতিটি মুখোশের সাথে লেখা থাকে, “দয়া করে মুখোশটা খুলে ফেলুন”। অন্যদিকে কবি সাহিত্যিকদের পাঠানো হলো বিয়ের কার্ড। তাতে লেখা “Fuck the Bastards of Gungshalik School of Poetry”। মূলধারার বাণিজ্যিক পত্রিকাগুলোতে ছোটগল্পের নামে আসতে লাগল সাদা কাগজ, আর বুক রিভিউয়ের জন্য পাঠানো হতো জুতোর বাক্স। প্রথাগত সাহিত্য আর সংস্কারের বিরুদ্ধে ক্রমে আরও জোরদার হলো ‘হাংরি মুভমেন্ট’। কখনো তারা একটি বইয়ের দাম ধরলেন এক লক্ষ টাকা বা কয়েকটি টি বি সিল, আবার কখনো চিত্রপ্রদর্শনীর আয়োজন করে শেষদিন পুড়িয়ে ফেললেন সমস্ত চিত্রকর্ম। কিন্তু প্রশাসনকে খেপিয়ে হাংরিয়ালিস্টদের এই আন্দোলন বেশিদিন চলতে পারল না। বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে প্রথমবারের মতো ছয় কবির হাতে হাতকড়া পরানো হলো অশ্লীল রচনা আর রাষ্ট্রদ্রোহিতার দায়ে। কিন্তু, সাহিত্য কি কখনো অশ্লীল হয়? নাকি এর পুরোটাই ছিল প্রতিষ্ঠিত সমাজের মুখোশধারী ভীত সুশীল শ্রেণীর ষড়যন্ত্র?

হাংরি মুভমেন্টের কথা উঠে এসেছে চলচ্চিত্রেও। সৃজিত মুখোপাধ্যায়ের ‘বাইশে শ্রাবণ’ চলচ্চিত্রের নিবারণ চক্রবর্তীর কথা মনে আছে নিশ্চয়ই? নিবারণরূপী গৌতম ঘোষকে সৃজিত হাজির করেছিলেন একজন হাংরিয়ালিস্ট কবির চরিত্রে। উদ্ধত, অহংকারী আর খ্যাপাটে নিবারণ সিস্টেম নিয়ে বললেন- “একটা পঁচে যাওয়া সিস্টেম, প্রত্যেকটা মানুষ পঁচে যাওয়া। কয়েকটা লাশ ঘুরে বেড়াচ্ছে।” এই সিস্টেমের সাথে হাংরি প্রজন্মের দ্বন্দ্ব ছিল প্রকাশ্য। হাংরিয়ালিস্ট কবি শক্তি চট্টোপাধ্যায় পশ্চিমবঙ্গের তৎকালীন মুখ্যমন্ত্রী প্রফুল্ল সেনকে উদ্দেশ্য করে লিখেছিলেন,

“কবিতা ভাতের মতো কেন লোকে নিতেই পারছে না

যুদ্ধ বন্ধ হলে নেবে? ভিখারিও কবিতা বুঝেছে

তুমি কেন বুঝবে না হে অধ্যাপক মুখ্যমন্ত্রী সেন?”

হাংরি আন্দোলনকারীরা তাদের মুভমেন্টকে ‘কালচারাল কাউন্টার’ বলতেন। পশ্চিমা বিশ্বে তখন দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ পরবর্তী একটি প্রজন্ম, কালচারাল কাউন্টার ঘটিয়ে নতুনধারার এক সমাজের বীজ বুনে ফেলেছে। আমেরিকার ‘বিট জেনারেশন’ আর ব্রিটেনের ‘অ্যাংরি ইয়াংম্যান’ গোষ্ঠির লেখকেরা মূলধারার সাহিত্য-সংস্কৃতিতে আঘাত হেনে বিশ্বে জনপ্রিয়। অনেকে এজন্য হাংরি জেনারেশনকে বিট জেনারেশনের সাথে তুলনা করলেন। বিট জেনারেশনের অনুপ্রেরণাতে হোক বা যেভাবেই হোক না কেন, ১৯৬১ সালে পাটনা থেকে রীতিমতো ইশতেহার ছাপিয়ে আন্দোলন শুরু করলেন মলয় রায়চৌধুরী। বিদ্রোহ ঘোষণা করলেন প্রচলিত ধারার সাহিত্য আর সমাজ ব্যবস্থার বিরুদ্ধে। কবিতার ইশতেহারে তিনি লিখলেন, “শিল্পের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা কবিতা সৃষ্টির প্রথম শর্ত”। লিখলেন, “এখন কবিতা রচিত হয় অরগ্যাজমের মতো স্বতঃস্ফূর্তিতে”। রাজনৈতিক ইশতেহারে বললেন,“রাজনৈতিক বিশ্বাসের চেহারা পালটে দেওয়া হবে”। এই হাংরিয়ালিস্টদের ইশতেহারে লিড দিলেন উল্টোডাঙা বস্তির বাসিন্দা কবি শক্তি চট্টোপাধ্যায়, আর প্রকাশক ও সম্পাদক হাওড়া বস্তিবাসী দেবী রায়। মলয়ের বড় দাদা সমীর রায়চৌধুরী প্রথম জীবনে কৃত্তিবাসের সাথে যুক্ত থাকলেও এই আন্দোলনে সম্পৃক্ত হন। হাংরি বুলেটিন ছাপানোর অধিকাংশ খরচ সমীরই দিতেন। ১৯৬২-৬৩ সালে হাংরি আন্দোলনের সাথে সম্পৃক্ত হন বিনয় মজুমদার, সন্দীপন চট্টোপাধ্যায়, উৎপলকুমার বসু, সুবিমল বসাক, ত্রিদিব মিত্র, ফালগুনী রায়, আলো মিত্র, অনিল করঞ্জাই, রবীন্দ্র গুহ, সুভাষ ঘোষ, করুণাবিধান মুখোপাধ্যায়, বাসুদেব দাশগুপ্ত, শৈলেশ্বর ঘোষ, হরনাথ ঘোষ, নীহার গুহ, প্রদীপ চৌধুরী, সুবো আচার্য, অরুপরতন বসু, সতীন্দ্র ভৌমিক, অজিতকুমার ভৌমিক, অশোক চট্টোপাধ্যায়, অমৃততনয় গুপ্ত, ভানু চট্টোপাধ্যায়, শংকর সেন, যোগেশ পাণ্ডা, তপন দাশ, মনোহর দাশ, শম্ভু রক্ষিত, মিহির পাল, সুকুমার মিত্র, দেবাশিষ মুখোপাধ্যায় প্রমুখ।

মলয় এই আন্দোলনের ধারণা নিয়েছিলেন ইংরেজ কবি জিওফ্রে চসারের বাক্য “The Sour Hungry Time” আর জার্মান দার্শনিক অসওয়াল্ড স্পেংলারের ‘The Decline of the West’ গ্রন্থ থেকে। শৈলেশ্বর ঘোষের মতে, ‘হাংরি জেনারেশন’ শব্দটি প্রথম ব্যবহার করেন শক্তি চট্টোপাধ্যায়। ১৯৬২ সালে বিনয় মজুমদারের কবিতার সমালোচনা করতে গিয়ে শক্তি বলেছিলেন, বিদেশের সাহিত্যকেন্দ্রে যে ধরনের আন্দোলন চলছে, তেমন আন্দোলন এখানে হলে তা কেবলমাত্র ক্ষুধা সংক্রান্ত হতে পারে। “ওদিকে ওদেশে সামাজিক অবস্হা অ্যাফ্লুয়েন্ট, ওরা বিট বা অ্যাংরি হতে পারে। আমরা কিন্তু ক্ষুধার্ত।” শক্তির এই ক্ষুধা অবশ্য শুধু আক্ষরিক অর্থেই ক্ষুধা ছিল না। তা ছিল সাহিত্যে মনের ভাব প্রকাশের ক্ষুধা, যথার্থ শব্দ প্রয়োগের ক্ষুধা, সৃষ্টির আকাঙ্ক্ষা আর অবদমিত বাসনা পূরণের ক্ষুধা।

হাংরিয়ালিস্টদের এই ক্ষুধার্ত কার্যক্রম বুঝতে হলে তাদের সামাজিক অবস্থাটা বুঝতে হবে। এই হাংরি জেনারেশনের কবিরা শৈশব এবং কৈশোরে দেশভাগ দেখেছে। এদের একটি বড় অংশ বেড়ে উঠেছিল পূর্ব বাংলা থেকে আগত উদ্বাস্তু পরিবারে। তাদের আর্থ-সামাজিক নিরাপত্তা ছিল না। যারা পশ্চিমবঙ্গের ছিলেন, তাদেরও অনেকে বেড়ে উঠেছিলেন মানবেতর পরিবেশে। এই লেখকেরা জীবনকে যেভাবে দেখেছেন, সেভাবেই কবিতায় ফুটিয়ে তুলতে চেয়েছেন। কবিদের মধ্যে হাংরিরা কেবল মাইকেল মধুসূদন আর জীবনানন্দকে শ্রদ্ধা করতেন। মলয় অবশ্য ভালোবাসতেন রবীন্দ্রনাথের গান। সেই সময় পশ্চিম বাংলায় বামপন্থীরা সক্রিয়। কিন্তু এই হাংরি জেনারেশনকে আকৃষ্ট করতে পারলেন না তারা। এই তরুণেরা মার্কসকেও নাকচ করে দিয়েছিলেন। মার্কসবাদের সীমাবদ্ধতাগুলো সোভিয়েত ভাঙার ২৫ বছর পূর্বেই অনুধাবন করেছিলেন এই বিপ্লবীরা। এবার তারা কবিতা, স্কেচ আর পোস্টারে তুলে আনলেন সমাজকে। ‘জখম’ কবিতায় মলয় লিখলেন-

“মানুষের দেয়া আইনানুগ মৃত্যুদণ্ড পেয়ে কেবল মানুষই মরে যাচ্ছে

ফ্যাক্ট্রি আর বিবাহ দুটোরই রেজিস্ট্রি হয়ে চোলেছে নিয়মমাফিক

কোল্কাতায় মদের ব্যবসা থেকে নৈতিক মাইনে পাচ্ছে ৪৫০০০ ডান হাত

১ একরে ১৩৫ জোড়া পায়ের ঠেসাঠেসি আরাম খাচ্ছে ১৯৬৫ মডেলের কোল্কাতা”

হাংরি মুভমেন্ট দ্রুতই জনপ্রিয় হয়ে উঠেছিল। দেশীয় পত্রিকাগুলো আন্দোলনকারীদের নিয়ে মুখরোচক সব সংবাদ লিখে চলল। তাদের প্রতিষ্ঠানবিরোধী কর্মকাণ্ড পত্রিকায় নিয়মিত ছাপতে থাকলো। শিরোনামে লিখলো: “হা-ঘরে সম্প্রদায়”, “কাব্যচর্চার নামে বিকৃত যৌনলালসা”, “সাহিত্যে বিটলেমি কী এবং কেন?”, “Erotic Lives & Loves of Hungry Generation”। কলকাতা, বেনারস আর নেপাল গিয়ে হিপীনীদের সাথে তাদের অবাধ যৌনচর্চার বর্ণনা ছাপালো কিছু সংবাদপত্র। হাংরিয়ানদের বিরুদ্ধে নানারকম অপপ্রচারও শুরু হল। বলা হলো, তারা বিটনিকদের মতো মাদকাসক্ত। প্রকৃতপক্ষে, হাংরিয়ালিস্টরা সৃজনশীলতা বৃদ্ধির আশায় মাদক নিতেন না। ব্যক্তিবিশেষে মদ্যপান বা নেশাদ্রব্যের অভ্যাস থাকলেও তা আন্দোলনের সাথে সামগ্রিকভাবে জড়িত ছিল না। হাংরি কবিদের বিকৃত যৌনতার ধারক বলেও চালানোর চেষ্টা হলো। শৈলেশ্বর ঘোষ ও সুভাষ ঘোষ মেসে এক ঘরে থাকতেন, তাই ছড়ানো হল তারা সমকামী। এভাবে সত্য-মিথ্যে মিশিয়ে গণমাধ্যমে নানাভাবে প্রচার চলতে লাগল।

কল্লোল আর কৃত্তিবাসী গোষ্ঠী যা পারেনি, হাংরিরা কিন্তু তা-ই করে দেখিয়েছিলেন। হাংরি কবিতাগুলো বাকিদের চোখের সামনেই আমেরিকার লিটল ম্যাগাজিনগুলোতে প্রকাশিত হচ্ছিলো। ১৯৬৪ সালের ১০ই জুন আমেরিকা থেকে সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় মলয়কে চিঠি লিখলেন-

“কলকাতা শহরটা আমার, ফির গিয়ে আমি ওখানে রাজত্ব করব। দু’একজন বন্ধুবান্ধব ওই দলে আছে বলে নিতান্ত স্নেহবশতই তোমাদের হাংরি জেনারেশন গোড়ার দিকে ভেঙে দিইনি। এখনও সে ক্ষমতা রাখি। লেখার বদলে হাঙ্গামা ও আন্দোলন করার দিকেই তোমার লক্ষ্য বেশি। যতো খুশি আন্দোলন করো, বাংলা কবিতার এতে কিছু এসে যায় না ।”

হাংরিদের এই অভ্যুত্থানে মূলধারার বাংলা কবিতায় পরিবর্তন হয়তো তাৎক্ষণিকভাবে দেখা গেল না, কিন্তু প্রতিষ্ঠিত কবি-সাহিত্যিক আর প্রশাসনের হর্তাকর্তাদের প্রতিক্রিয়াটা ঠিকই দেখা গেল। ১৯৬৫ সালের সেপ্টেম্বরে এগারো জন হাংরি আন্দোলনকারীর বিরুদ্ধে গ্রেপ্তারি পরোয়ানা জারি করা হলো। মলয় রায়চৌধুরী, মলয়ের দাদা সমীর রায়চৌধুরী, দেবী রায়, সুভাষ ঘোষ, শৈলেশ্বর ঘোষ, প্রদীপ চৌধুরী- এই ছয় কবিকে গ্রেপ্তার করলো পুলিশ। এই লেখকদের বাড়িঘর তল্লাশী করার সময় পুলিশ বহু লেখা নষ্ট করলো। পাশাপাশি বই, ফাইল, টাইপরাইটার ইত্যাদিসহ সব ধরনের কাগজপত্র উঠিয়ে নিয়ে যাওয়া হলো। এগুলো আর কখনও ফেরত দেয়া হয়নি। হাতে হাতকড়া আর কোমরে দড়ি বেঁধে রাস্তা দিয়ে হাঁটিয়ে আদালতে নেওয়া হয় মলয় রায়চৌধুরীকে। জিজ্ঞাসাবাদের পর মলয় ছাড়া বাকিদের ছেড়ে দেওয়া হলো। মলয়ের ‘প্রচণ্ড বৈদ্যুতিক ছুতার’ নামের কবিতাটিকে অশ্লীল আখ্যা দিয়ে চার্জশিট গঠন করল পুলিশ। মলয় লিখেছিলেন-

“আমাকে তোমার গর্ভে আমারই শুক্র থেকে জন্ম নিতে দাও

আমার বাবা-মা অন্য হলেও কি আমি এরকম হতুম ?

সম্পূর্ণ ভিন্ন এক শুক্র থেকে মলয় ওর্ফে আমি হতে পার্তুম ?

আমার বাবার অন্য নারীর গর্ভে ঢুকেও কি মলয় হতুম ?

শুভা না থাকলে আমিও কি পেশাদার ভদ্রলোক হতুম মৃত ভায়ের মতন ?

ওঃ বলুক কেউ এসবের জবাবদিহি করুক

শুভা, ওঃ শুভা

তোমার সেলোফেন সতীচ্ছদের মধ্যে দিয়ে পৃথিবীটা দেখতে দাও আমায়”

তৎকালীন পত্রিকা এই কবিতাকে ‘বেহুদা’ বললেও এই একটিমাত্র কবিতাই পরবর্তীতে সমগ্র দক্ষিণ এশিয়া থেকে জায়গা করে নিয়েছিল ক্যালিফোর্নিয়া বিশ্ববিদ্যালয় প্রকাশিত, ‘Modern And Postmodern Poetry of the Millenium’ সংকলনে।

যে ১১ জনের বিরুদ্ধে গ্রেফতারি পরোয়ানা জারি করা হয়েছিল, তাদের কারও কারও চাকরি চলে গেল, কারও হলো বদলি। সবার স্বাভাবিক জীবন নষ্ট হয়ে গিয়েছিল। ভয়ে অনেকে আন্দোলন ছেড়ে দিলেন। এই সময় বদলে যায় চিত্র। মলয়ের সাথে যিনি ছিলেন হাংরি বুলেটিনের লিডার, সেই শক্তি চট্টোপাধ্যায় আদালতে গিয়ে সাক্ষ্য দিলেন তার বিপক্ষে। অন্যদিকে মলয়ের পক্ষে সাক্ষী দিলেন সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়। ভরা আদালতে সুনীল বললেন, কবিতাটিতে কোনো অশ্লীলতা নেই। নিম্নআদালত সাজা দিলেও পরবর্তীতে উচ্চআদালতের দেওয়া রায়ে, ১৯৬৭ সালে বেকসুর খালাস পেলেন মলয় রায়চৌধুরী।

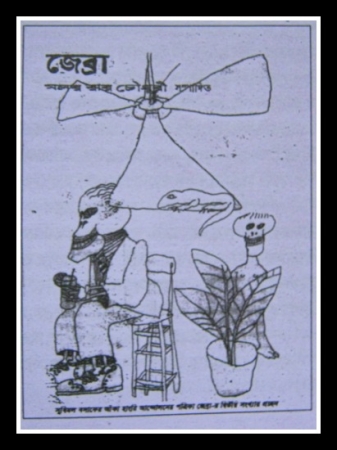

হাংরি জেনারেশন তৎকালীন সমাজের প্রথাগত নীতিবোধ আর চেতনায় দারুণ আঘাত হেনেছিল। প্রতিঘাতে তাদেরও আক্রান্ত হতে হয়েছিল। কিন্তু এরপর আর হাংরি মুভমেন্ট জ্বলে উঠতে পারেনি। হ্যান্ডবিল আকারে প্রকাশিত হাংরি বুলেটিনগুলো দ্রুত ছড়িয়ে পড়লেও সেগুলো সংরক্ষণ করা সম্ভব হয়নি। বুলেটিনের বাইরে হাংরি আন্দোলনকারীরা জেব্রা, প্রতিদ্বন্দ্বী, উন্মার্গ, চিহ্ন, এষণা, ফুঃসতীন্দ্র এবং দি ওয়েস্ট পেপার নামে কয়েকটি পত্রিকাও প্রকাশ করেছিল। কলকাতার লিটল ম্যাগাজিন লাইব্রেরি ও গবেষণাকেন্দ্র এবং ঢাকার বাংলা একাডেমি মিলে এর মাত্র কয়েকটি বুলেটিন আর পত্রিকা সংগ্রহ করতে সক্ষম হয়।

‘হাংরি জেনারেশন’ যেসব সাহিত্যিকদের জন্ম দিয়েছে, তারা ব্যক্তিগত জীবনে এক অর্থে অসফল হলেও তাদের এই আন্দোলন পরবর্তীতে বাংলা সাহিত্যের মোড় ঘুরিয়ে দেয়। নাগরিক জীবন ও রাষ্ট্রযন্ত্রের অসঙ্গতিকে, এত অল্প সময়ে এভাবে কলমের আঘাতে আর কোনো সাহিত্যকেন্দ্রিক আন্দোলন, জর্জরিত করতে পারেনি।

তথ্যসূত্র

১। ক্ষুধার্ত সংকলন; সম্পাদনা: শৈলেশ্বর ঘোষ; প্রকাশক: সাহিত্য অকাদেমী, নিউ দিল্লি; প্রকাশকাল: ১৯৯৫

.jpg?w=600)