তার লেখায় তথাকথিত সমাজের নিম্নশ্রেণির মানুষের গল্পই বেশি উঠে আসে, বাংলা সাহিত্যে তিনি বারবার নতুন বক্তব্য নিয়ে এসেছেন, যা পাঠকের মরমে আঘাত করতে যথেষ্ট ধারালো। যারা একটু অবহেলিত, অনেক বেশি এড়িয়ে যাওয়া হয় যাদেরকে, ঠিক তারাই তারাশঙ্করের গল্প-উপন্যাসে মূল চালিকাশক্তি। এদের জীবনগল্প ঘিরেই তিনি আবর্তিত হতে দেন পাঠকের মন। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পরের সময়টাতে বাংলা সাহিত্যের এক পরম প্রতিভাবান লেখকরূপে তার আবির্ভাব ঘটে। সামন্তসমাজের ফুরিয়ে যাবার দিন ছিল সেগুলো। তারই মাঝে পশ্চিমবঙ্গের বীরভূম জেলায় অবস্থিত লাভপুর গ্রামের ছোট এক জমিদারবাড়িতে ১৮৯৮ সালের ২৪ জুলাই জন্ম নেন তিনি। পিতা হরিদাস বন্দোপাধ্যায় ও মা প্রভাবতী দেবী। তার জন্মের আগে তার এক ভাই জন্ম হয়ে মারা যায়। এরপর বাড়িতে তারা মায়ের (তারা মা- দেবী কালীর বিশিষ্ট একটি রূপ) পূজা শুরু করা হয় এবং এর দশমাস পরই জন্ম হয় তার। তারা মায়ের আশীর্বাদে জন্ম হয়েছে- এ বিশ্বাস থেকেই নাম রাখা হয় তারাশঙ্কর।

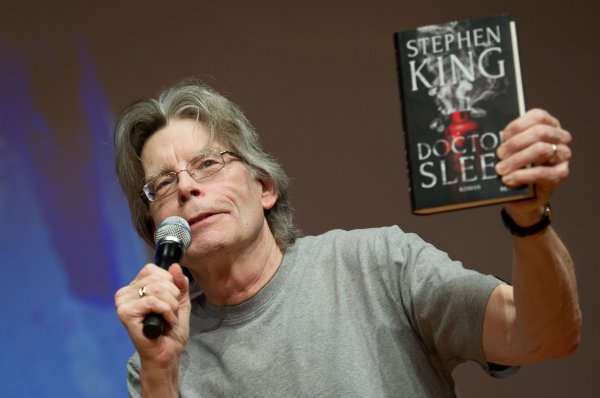

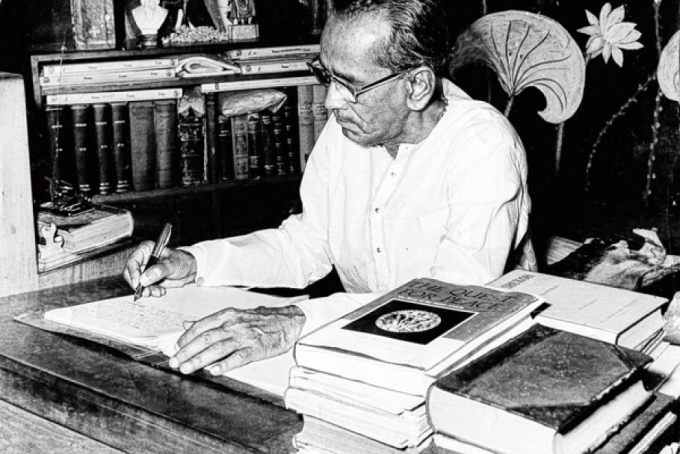

তারাশঙ্কর বন্দোপাধ্যায়; Source: youtube.com

এছাড়া বৈমাত্রেয় পিসি শৈলজা ঠাকুরাণীর সান্নিধ্যও পেয়েছিলেন অনেকটাই। দুরকম আদর্শ ও ভাবনার মিশেলে গড়ে ওঠা তার। পিতা ও পিসিরা তার ভাষায় একেবারে ‘সেকালের প্রতিনিধি’ হলেও মা ছিলেন আধুনিকতার প্রতিচ্ছবি। পাশ্চাত্য শিক্ষা গ্রহণে তার বেশ আগ্রহ ছিল। ওদিকে হরিদাস ও শৈলজা প্রবাহমান ঐতিহ্যের কাছেই আশ্রয় খুঁজতেন। বিপরীতধর্মী সান্নিধ্য ও ভাবধারার ফলে তার মনমানসিকতা যেকোনো একদিকে খুব ঝুঁকে না গিয়ে বরং একটা মোটামুটি ধরনের সমন্বিত রূপ পেয়েছিল। তবে এদের সবার মধ্যে একটা বিষয় সুলভ ছিল, আর তা হলো রাজনীতিবোধ।

গ্রামের স্কুলেই প্রাথমিক শিক্ষা গ্রহণ করার পর তারাশঙ্কর বন্দোপাধ্যায় লাভপুরের যাদবলাল হাই স্কুল থেকে ১৯১৬ সালে এন্ট্রান্স (প্রবেশিকা) পরীক্ষায় প্রথম বিভাগে উত্তীর্ণ হন। এবং তারপর প্রথমে সেন্ট জেভিয়ার্স কলেজে ও পরে সাউথ সুবার্বন কলেজে (বর্তমান আশুতোষ কলেজ) ভর্তি হন। রাজনৈতিক সক্রিয়তা এবং অসুস্থতার দরুন বিশ্ববিদ্যালয়ের পড়াশোনা শেষ করা তার পক্ষে সম্ভব হয়নি।

শৈশব থেকেই রাজনীতির প্রতি একটা ইতিবাচক আকর্ষণ কাজ করতো তার মধ্যে। বঙ্গভঙ্গের সময় তার মা সাত বছর বয়সী পুত্রের হাতে রাখি বেঁধে দিয়েছিলেন। মূলত মায়ের দেশপ্রেম থেকেই তার আদর্শিক কাঠামো গড়ে ওঠে। বিভিন্ন বিপ্লবী দলের সাথেও তার সংযোগ ঘটে, তবে সেগুলো দীর্ঘদিন স্থায়ী হয় না।

১৯২১ সালে তারাশঙ্কর বন্দোপাধ্যায়কে দেখা যায় মহাত্মা গান্ধীর নেতৃত্বে অসহযোগ আন্দোলনে সক্রিয় ও স্বতস্ফূর্ত ভূমিকায়। এ কারণে তার বিশ্ববিদ্যালয়ের পড়াশোনা শেষ করা সম্ভব হয়নি। তারপর থেকে তিনি গান্ধীর পন্থা অনুসরণ করেন ও কংগ্রেসের সদস্যরূপে কাজ করে যান। তবে এধরনের দলীয় রাজনীতির সাথে তিনি বেশিদিন সংযুক্ত থাকেননি। নিজস্ব রাজনৈতিক অভিজ্ঞতা প্রকট ও প্রচ্ছন্ন উভয়ভাবেই তার লেখায় এসেছে। শ্রেণীবৈষম্য, শিল্পায়ন, সমাজব্যবস্থার প্রতিনিয়ত পরিবর্তন এবং আদতে এগুলোর প্রতি তার নিজস্ব দৃষ্টিভঙ্গি- এসবকিছুই তার লেখার উপাদান ও মাধ্যম রূপে বারবার প্রকাশ পেয়েছে। সামন্ত পরিবারে জন্ম নেওয়া এই লেখক বহুবার তার লেখনীতে সামন্তসমাজের নেতিবাচক দিকগুলো তুলে ধরতে কলম চালিয়েছেন। অর্থ-বিত্তই যে সমাজের সর্বস্তরকে সর্বোতভাবে পরিচালিত করে, এ সত্যকে তিনি সরাসরি প্রকাশ করেছেন কোনো রাখঢাক ছাড়াই। অর্থই যে সমাজের ভিত্তি কাঠামো, তা তিনি তার চরিত্রগুলোর মধ্য দিয়ে মেনে নিয়েছেন। যান্ত্রিক আহ্বান, নগরজীবনের আকর্ষণ যে মানুষের মধ্যকার স্বকীয়তাকে তিলে তিলে ধ্বংস করে দেয়, তারাশঙ্কর তা প্রকাশ করতে কখনোই পিছপা হননি। সত্যকে পুঁজি করে তিনি তার সাহিত্যজীবন অতিবাহিত করেছেন।

বাংলা সাহিত্যজগতে এক অমলিন নক্ষত্র; Source: freebengalipdfbooks.blogspot.com

মজার বিষয় হচ্ছে, এই লেখকের জীবনে কারাবাস বয়ে এনেছিল সাহিত্যের প্রথম সুর। ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনে সক্রিয় থাকার ফলে ১৯৩০ সালে রাষ্ট্রারোপিত আইন অমান্য করার অপরাধে তাকে কারাবরণ করতে হয় এবং বেশ কিছু মাস তিনি জেলেই কাটান। এবং সেখানেই তার সাহিত্যপ্রতিভার স্ফূরণ ঘটে। কারাবন্দী অবস্থায় তারাশঙ্কর রচনা করেন চৈতালী ঘূর্ণি’ (১৯৩১, মতান্তরে ১৯৩২) ও ‘পাষাণপুরী’ (১৯৩৩)। তার কারাবরণের মধ্যে অন্তর্নিহিত আত্মকথা ফুটে উঠেছে ১৯৩৯ সালে প্রকাশ পাওয়া উপন্যাস ‘ধাত্রী দেবতা’য়। এই উপন্যাসের শিবনাথ চরিত্রের মধ্য দিয়ে নিজের এই দিনগুলোর একটা নির্যাস ফুটিয়ে তুলতে চেয়েছেন।

এই কারাবাসে তার মধ্য অন্য আরেকটি পরিবর্তনও ঘটে, যার সাথেও সাহিত্য প্রত্যক্ষভাবে জড়িত। তিনি যেন কংগ্রেসমুখী রাজনীতির প্রতি বিশ্বাস অনেকটাই হারিয়ে ফেলেন। এ থেকে তিনি সিদ্ধান্ত নেন যে, রাজনীতির মাধ্যমে নয়, সাহিত্যচর্চাই হবে তার দেশসেবার উপায়। তখনকার দলীয় সংঘাত ও আভ্যন্তরীণ কোন্দলই মূলত তার এই অনাগ্রহের কারণ ছিল। সে যা-ই হোক, মোটমাট ১৯৪৭ সাল পর্যন্ত তিনি রাজনীতির সংস্পর্শে থেকেছিলেন। তবে এরপরও তিনি পুরোপুরি সরে থাকতে পারেননি রাজনীতি থেকে। ভারতের স্বাধীনতার পর তার রাজনৈতিক আবারো কিছুটা সক্রিয়তা পায়। তিনি পশ্চিমবঙ্গের বিধানসভার সদস্য মনোনীত হন, ১৯৫২ সালে রাজ্যসভায়ও তার অন্তর্ভুক্তি ঘটে।

সাহিত্য বলতে তার কাছে শুধু বিভিন্ন অলঙ্কারে ভাষাকে জর্জরিত করে তোলাই ছিল না। তিনি তার উপন্যাসগুলোতে এক গভীর জীবন জিজ্ঞাসাকে ধাওয়া করে গেছেন। বলা যায়, ১৯২৯ থেকে ১৯৪৮ সাল পর্যন্ত তার শ্রেষ্ঠ উপন্যাসগুলো রচিত হয়। এর মধ্যে রয়েছে ‘রাইকমল’ (১৯৩৫) ‘কালিন্দী’ (১৯৩৯), ‘ধাত্রীদেবতা’ (১৯৩৯), ‘গণদেবতা’ (১৯৪৩), ‘কবি’ (১৯৪৪), ‘মন্বন্তর’ (১৯৪৪), ‘পঞ্চগ্রাম’ (১৯৪৪), ‘সন্দীপন পাঠশালা’ (১৯৪৬), ‘ঝড় ও ঝরাপাতা’ (১৯৪৬), ‘হাঁসুলী বাঁকের উপকথা’ (১৯৪৬-৪৭) ইত্যাদি। এগুলোর কোনো কোনোটিতে মূল বিষয় সমাজে বিদ্যমান বিভিন্ন রাজনীতিক প্রেক্ষাপট ও দৃষ্টিভঙ্গি, আবার কোনোটা নিছকই ব্যক্তিকেন্দ্রিক উপন্যাস। এ থেকে বোঝা যায় যে, তিনি একমুখী রচনায় বিশ্বাসী ছিলেন না। প্রবাহমান ঐতিহ্যকে সেভাবে আঁকড়ে ধরাটা তার বৈশিষ্ট্য ছিল না। আবার অত্যাধুনিকতার চর্চা করতে গিয়ে শেকড় থেকে নিজেকে উপড়ে ফেলতেও তিনি চাননি। মাঝামাঝি একটা অবস্থায় থেকে তিনি জীবনের স্রোতকে লেখনীতে বাঁধতে চেয়েছেন। জীবনের ক্ষয়, ক্ষয়পূরণের চেষ্টা- দুয়ে মিলে তার রচনাগুলোকে এক পরিপূর্ণ রূপ দিতে অনেকটাই সফল হয়েছে।

তার রচনা থেকে চলচ্চিত্রায়ণ হয়েছে বেশ কয়েকবার; Source: edited by writer

নারীচরিত্রের রহস্যময়তার উপর তিনি খুব বেশি জোর দেননি। বরং তাদের রহস্যকে তিনি ছোঁয়া যায়, এমন একটা দূরত্বে রেখে উপস্থাপন করেছেন। তথাকথিত সমাজের আবদ্ধ দৃষ্টিভঙ্গির বাইরে গিয়েও যে অনেক অর্থ অপ্রকাশিত রয়ে যায়, তা তিনি দেখাতে পেরেছেন। অনেক সময় গড্ডলিকা প্রবাহে গিয়ে অনেক সংবেদনশীল ও অনুভূতিপ্রবণ মানুষও নিষ্ঠুর হয়ে যায়, আবার দিনশেষে নিজের বিবেকের কাছে সে প্রশ্নবিদ্ধ হয়- এধরনের চরিত্রও কম পাওয়া যায় না তার গল্প-উপন্যাসে। মুদ্রার দুটো পিঠকে স্পষ্টতা দেবার একটা প্রচেষ্টা প্রায়ই প্রকাশ পায় তার লেখায়। এ ধরনের বহু সাহিত্যরসে পরিপূর্ণ তারাশঙ্কর বন্দোপাধ্যায়ের রচনা। বছরের পর বছর ধরে বাংলা সাহিত্যের পাঠকদের কাছে তার লেখার আবেদন একটুও ফুরোয়নি। হয়তো তার লেখায় বহু পটভূমিই নির্দিষ্ট সময় ও অঞ্চলের, কিন্তু কাহিনী ও চরিত্রের গূঢ়ার্থ তাতে বাঁধা পড়ে না, তারা ক্রমেই সময় ও স্থানকে অতিক্রম করে হয়ে ওঠে কালজয়ী।

১৯৪০ সালে সপরিবারে তিনি কলকাতায় বাস শুরু করেন এবং পরে বরাহনগর যান ১৯৪১ সালে। বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন স্থানে তাকে সাংস্কৃতিক সংগঠন সম্পর্কিত কর্মকাণ্ডে সক্রিয়রূপে দেখা যায়। ১৯৪২ সালে বীরভূম জেলা সাহিত্য সম্মেলনের সভাপতি হন এবং পরে ফ্যাসিবাদবিরোধী লেখক ও শিল্পী সংগঠনের সভাপতি হন। তিনি ১৯৭০ সালে বঙ্গীয় সাহিত্য-পরিষদের সভাপতিও নির্বাচিত হয়েছিলেন।

তার বিভিন্ন রচনা থেকে চলচ্চিত্র নির্মাণ করা হয়েছে। এর মধ্যে উল্লেখযোগ্য হচ্ছে ১৯৫৫ সালে সুবোধ মিত্রের পরিচালনায় উত্তম-সাবিত্রী অভিনীত ‘রাইকমল’, ১৯৫৮ সালে সত্যজিৎ রায় পরিচালিত তার চতুর্থ সিনেমা ‘জলসাঘর’, ১৯৬১ সালে অজয় কর পরিচালিত ও উত্তম-সুচিত্রা অভিনীত সপ্তপদী (কালজয়ী গান ‘এই পথ যদি না শেষ হয়’ এই চলচ্চিত্রের অন্তর্ভুক্ত), ১৯৬২ সালে তপন সিংহ পরিচালির হাঁসুলী বাঁকের উপকথা, ১৯৭৯ সালে তরুণ মজুমদার পরিচালিত গণদেবতা ইত্যাদি। তারাশঙ্কর নিজে তিনটি নাটক রচনা করেছিলেন- ‘দ্বীপান্তর’ (১৯৪৫), ’পথের ডাক’ (১৯৪৩) ও ‘দুই পুরুষ’ (১৯৪৩)। ছোটগল্প রচনাতেও তিনি সিদ্ধহস্ত, এ নিয়ে নেই কোনো তর্কের অবকাশ। তার সকল ছোটগল্প নিয়ে মোট তিনটি সংকলন রয়েছে- ‘জলসাঘর’, ‘রসকলি’ ও ‘হারানো সুর’।

তার সর্বশেষ রচনায় এসেছে বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ; Source: anandabazar.com

এই সাহিত্যিকের প্রাপ্তির ঝুলিতে অসংখ্য পাঠকের প্রিয়তা ছাড়াও রয়েছে শরৎস্মৃতি পুরস্কার, জগত্তারিণী স্মৃতিপদক, পদ্মশ্রী, পদ্মভূষণ, জ্ঞানপীঠ পুরস্কার, রবীন্দ্র পুরস্কার প্রভৃতি।

একটা সময় তিনি রাজনীতিকে ছাড়তে চাইলেও ব্যক্তিজীবন কিংবা সাহিত্যজীবন- কোথাওই রাজনীতি তাকে ছেড়ে যায়নি। পশ্চিমবঙ্গের গোপন রাজনৈতিক তৎপরতাকে আশ্রয় করে তিনি ‘সুতপার তপস্যা’ নামে ছোট একটি উপন্যাস রচনা করেছিলেন ১৯৬৫ সালে। বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধও বাদ যায়নি তার লেখনীর গণ্ডি থেকে। তার সর্বশেষ উপন্যাস ‘একটি কালো মেয়ের কথা’র মূল বিষয় ছিল ১৯৭১ সালের মুক্তি সংগ্রাম। উল্লেখ্য, ১৯৭১ সালে বাংলাদেশের পক্ষে জনমত গঠনের পক্ষে তিনি নিজেকে নিযুক্ত করেছিলেন। ‘সুতপার উপন্যাস’ ও ‘একটি কালো মেয়ের কথা’র সমন্বয়ে তিনি ‘১৯৭১’ নামে একটিই বই প্রকাশ করতে চেয়েছিলেন। কারণ দুটো উপন্যাসের সময় ও স্থান ভিন্ন হলেও তাদের অন্তর্নিহিত অর্থ যেন একই বার্তা বহন করে চলেছে, সে বার্তা সংগ্রামের, সে বার্তা পরাধীনতার শৃঙ্খল ছিন্ন করবার।

ফিচার ইমেজ: livehindustan.com