প্রাচীন ভারত, নিঃসন্দেহে পৃথিবীর অনন্য এক সভ্যতার উদাহরণ, যারা ইতিহাসে নিজেদের স্থান পাকাপোক্ত করে নিয়েছে স্ব-মহিমায়। শিক্ষা, সংস্কৃতি, ধর্ম, পুরাণ ও বিজ্ঞানের এই চারণভূমি একদিকে ছিল যেমন মুনি-ঋষিদের তীর্থক্ষেত্র, তেমনই সময়ে সময়ে উপহার দিয়েছে জগদ্বিখ্যাত অনেক বিজ্ঞানী, গণিতবিদ ও মনীষীকে। ভারতে বিজ্ঞানের চর্চা শুরু হয়েছিল সেই প্রাচীন কালেই, যা পরবর্তীতে পৃথিবীর অগ্রগতিতে ভূমিকা রেখেছে।

প্রাচীন ভারতের আবিষ্কার করা বিভিন্ন জিনিস থেকে সাহায্য নিয়ে গড়ে উঠেছে অন্যান্য সভ্যতার বিজ্ঞান, চিকিৎসা ও গণিতের ভিত্তিপ্রস্তর। তাদের গণিত চর্চার পেছনে মূল কারণ ছিল পৃথিবীর রহস্য উদঘাটনের প্রচেষ্টা। তারা গাণিতিকভাবে চারপাশের সবকিছুর ব্যাখ্যা করার চেষ্টা করতেন, পরবর্তীতে প্রাচীন গ্রিসের গণিত চর্চাতেও যে ধারার সুস্পষ্ট প্রমাণ পাওয়া গিয়েছে। প্রাচীন ভারতের এমন কিছু যুগান্তকারী আবিষ্কার নিয়েই এখানের আলোচনা।

শূন্যের ধারণা

গণিতের ইতিহাসে অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ আবিষ্কার শূন্য। শূন্যের আবিষ্কারের পরেই পৃথিবীতে গণিতের চিত্ররূপ পুরোপুরি পাল্টে গিয়েছিল, এবং বাজিমাত করে দিয়েছিল মানব-ইতিহাসের পথ। মায়ান বা মেসোপটেমীয় সভ্যতায় শূন্যের ব্যবহার প্রচলিত থাকলেও, সর্বপ্রথম এর প্রণালীবদ্ধ বিবরণ পাওয়া যায় প্রাচীন ভারতবর্ষে। তারাই প্রথম শূন্যকে সংকেত বা প্রতীকের খোলস ভেঙে বের করে, সরাসরি সংখ্যা হিসেবে ব্যবহারের কৃতিত্ব দেখায়।

খ্রিষ্টপূর্ব নবম শতাব্দীর দিকে ভারতে বাস্তব সংখ্যা দ্বারা হিসাব-নিকাশ করার সময় শূন্য ব্যবহৃত হতো। খ্রিস্টপূর্ব পঞ্চম থেকে দ্বিতীয় শতকের মধ্যে ভারতীয় গণিতবিদ পিঙ্গলার ছন্দ-সূত্রতে শূন্যের উল্লেখ পাওয়া যায়। সপ্তম শতাব্দীতে ভারতের গণিতবিদ ব্রহ্মগুপ্ত উল্লেখ করেছেন, কোনো সংখ্যার সাথে শূন্য যোগ বা বিয়োগ করলে সেই সংখ্যার কোনো পরিবর্তন পরিলক্ষিত হয় না। কোনো সংখ্যাকে শূন্য দ্বারা গুণ করলে এর মানও হয়ে যায় শূন্য। আর ভাগ করলে এর মান হয় অসংজ্ঞায়িত! শূন্য শব্দটি সংস্কৃত শব্দ ‘শুণ্যোয়া’ থেকে এসেছে। পরবর্তীতে তা আরবে ‘সিফর’ হয়ে ধীরে ধীরে পশ্চিমা বিশ্বে ‘জিরো’-তে পরিণত হয়।

দশ-ভিত্তিক সংখ্যা পদ্ধতি

বর্তমান পৃথিবীতে সর্বাধিক প্রচলিত ও জনপ্রিয় হলো দশভিত্তিক সংখ্যা পদ্ধতি। এই পদ্ধতির উদ্ভব ঘটেছে দুই হাতের দশটি আঙুল গণনার উপর ভিত্তি করে। দশভিত্তিক গণনা পদ্ধতির প্রধান বিষয়টি হচ্ছে শূন্যের ব্যবহার। প্রাচীন মেসোপটেমিয়া, মায়া সভ্যতায় শূন্যের ধারণা প্রচলিত থাকলেও, তারা শূন্যকে অনুপস্থিতি, অভাব ও অশুভ কিছু বলে বিবেচনা করত। শূন্যের কার্যকর ব্যবহার এবং এর আলোকে দশ-ভিত্তিক সংখ্যা পদ্ধতি আবিষ্কার ও লিপিবদ্ধ ব্যবহারের কৃতিত্ব প্রদান করা হয় ভারতীয় সভ্যতাকে। খ্রিষ্টপূর্ব ৪০০ সালের দিকে ভারতবর্ষে দশভিত্তিক সংখ্য ব্যবহারের ইঙ্গিত পাওয়া যায়। খ্রিষ্টপূর্ব ৪৯৮ সালে গণিতবিদ আর্যভট্ট একটি সংস্কৃত কাব্যে উল্লেখ করেছেন, “স্থানম স্থানম দশ গুণম ” অর্থাৎ স্থান হতে স্থান দশগুণ। যা বর্তমানের স্থানিক দশমিক সংখ্যা পদ্ধতিকে নির্দেশ করে।

অঙ্কপাতন

শূন্যের প্রণালীবদ্ধ নিয়ম গঠনের ফলে সহজ হয়ে গিয়েছিল সংখ্যা লিখন পদ্ধতি। যত বড় সংখ্যাই হোক না কেন, তা ০-৯ পর্যন্ত মাত্র ১০টি অংক ব্যবহার করেই দশভিত্তিক সংখ্যা পদ্ধতির সাহায্যে অনায়াসে লেখা যেত। এটি এখনো পর্যন্ত ব্যবহার হচ্ছে বিশ্বব্যাপী। ভারতের কাছ থেকে ধার করা এই জ্ঞান, ইউরোপসহ সারাবিশ্বে জনপ্রিয় করে তুলে আরবীয় গণিতবিদরা। আরব পণ্ডিতেরা এর উপর বিস্তর গবেষণা চালিয়ে এর আরও উন্নতি সাধন করেন। হিন্দুস্থানের সংখ্যা পদ্ধতি আরবদের মাধ্যমে সারাবিশ্বে প্রচলিত হবার ফলে একে হিন্দু-আরবীয় সংখ্যা পদ্ধতি হিসেবেও অভিহিত করা হয়।

ফিবোনাচ্চি ক্রম

গণিতের সৌন্দর্য বর্ণনার এক চমৎকার কৌশল ফিবোনাচ্চি ক্রম। প্রকৃতির বিভিন্ন জিনিসে দেখা মেলে এই ফিবোনাচ্চি ক্রমের। যেমন, ডেইজি ফুলে পাপড়ির সংখ্যা প্রায় সব সময়েই একটি ফিবোনাচ্চি সংখ্যা হয়। সূর্যমুখীর বীজ যে সংখ্যক সর্পিলাকার গঠনে সাজানো থাকে, তাও পাওয়া যায় এ ধারায়। সৌন্দর্যের গুপ্ত রহস্যের সাথেও ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক রয়েছে ‘গোল্ডেন রেশিও’র। এই ধারার উদ্ভাবক হিসেবে ইতালীয় গণিতবিদ লিওনার্দো ফিবোনাচ্চিকে বিবেচনা করা হলেও, সর্বপ্রথম এর উল্লেখ পাওয়া যায় প্রাচীন ভারতীয় সংস্কৃত ছন্দ-শাস্ত্রে।

খ্রিষ্টপূর্ব দ্বিতীয় অথবা চতুর্থ শতকে এই ক্রম ধারণার সর্বপ্রথম উল্লেখ করেন পিঙ্গালা নামের একজন প্রাচীন ভারতীয় ঋষি, যা ফিবোনাচ্চির জন্মের প্রায় হাজার বছর আগে। ‘পিঙ্গালা’ থেকে বিস্তারিত বর্ণনা না পাওয়া গেলেও, ১০৫০ খ্রিস্টাব্দে, ফিবোনাচ্চির প্রায় অর্ধশতক আগে হেমচন্দ্র নামে একজন ব্যাকরণবিদের কাজে ধারাটির এ বৈশিষ্ট্য প্রমাণসহ উল্লেখ পাওয়া যায়। এছাড়াও ভিরাঙ্কা, গোপালার মতো প্রাচীন ভারতীয় গণিতবিদদের কর্মেও এ ধারার উল্লেখ পাওয়া যায়। মানুষের মনে সংস্কৃত কবিতাকে সহজে গেঁথে দেওয়ার উপায় খুঁজতে গিয়েই ছন্দ-ক্রমের মাধ্যমে ছন্দের ছাঁচ গঠন করতে ফিবোনাচ্চি ক্রমের উদ্ভব ঘটে।

বাইনারি বা দ্বিমিক সংখ্যা পদ্ধতি

আমাদের বহুল প্রচলিত দশভিত্তিক সংখ্যা কিন্তু কম্পিউটার বা যেকোনো মেশিন বুঝতে অক্ষম, তারা বোঝে শুধু বাইনারি সংখ্যা (০ এবং ১)। এটা হলো মৌলিক যন্ত্র-ভাষা, যার উপর ভিত্তি করেই কম্পিউটার বা যন্ত্র সকল কার্য সম্পাদন করে থাকে। ইংল্যান্ডের গণিতবিদ জর্জ বুলকে বাইনারি সংখ্যা পদ্ধতির উদ্ভাবক হিসেবে ধরা হলেও, প্রাচীন ভারতীয় পণ্ডিত পিঙ্গালার গ্রন্থ চন্দ্র-শাস্ত্রতে সর্বপ্রথম দ্বিমিক বা বাইনারি সংখ্যা ব্যবহারের কথা উল্লেখ পাওয়া যায়। খ্রিষ্টপূর্ব পঞ্চম থেকে দ্বিতীয় শতকের মধ্যে তিনি ‘বাইনারি সংখ্যা’ দিয়ে হিসাব-নিকাশ করার পদ্ধতি বের করেন। তিনি একটি ছোট অক্ষর ও একটি বড় অক্ষরের সমন্বয়ে তা ব্যবহার করেন, যা বর্তমানের মোর্স কোডের ন্যায়।

কলন-বিধির চক্রবালা পদ্ধতি

কার্তেসীয় স্থানাংক ব্যবস্থায় পেল সমীকরণ অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ এক জিনিস, কারণ তা একটি অধিবৃত্ত নির্দেশ করে। চক্রবালা পদ্ধতি হলো একপ্রকার চক্রাকার কলন-বিধি যা দিয়ে মূলত অনির্ণীত দ্বিঘাত সমীকরণ নির্ণয় করা হয়। এই চক্রবালা পদ্ধতির উদ্ভাবক ছিলেন প্রাচীন ভারতীয় গণিতবিদ ব্রহ্মগুপ্ত। সপ্তম শতাব্দীর সুপরিচিত এই গণিতবিদ সর্বপ্রথম এই সমীকরণ নিয়ে চর্চা শুরু করেন। তার পর সংস্কৃত কবি জয়দেব ও ভাস্করাচার্য দ্বারা পরিমার্জিত হয়ে, তা ভাস্করাচার্যের ‘বীজগণিত’ শাস্ত্রের অন্তর্ভুক্ত হয়।

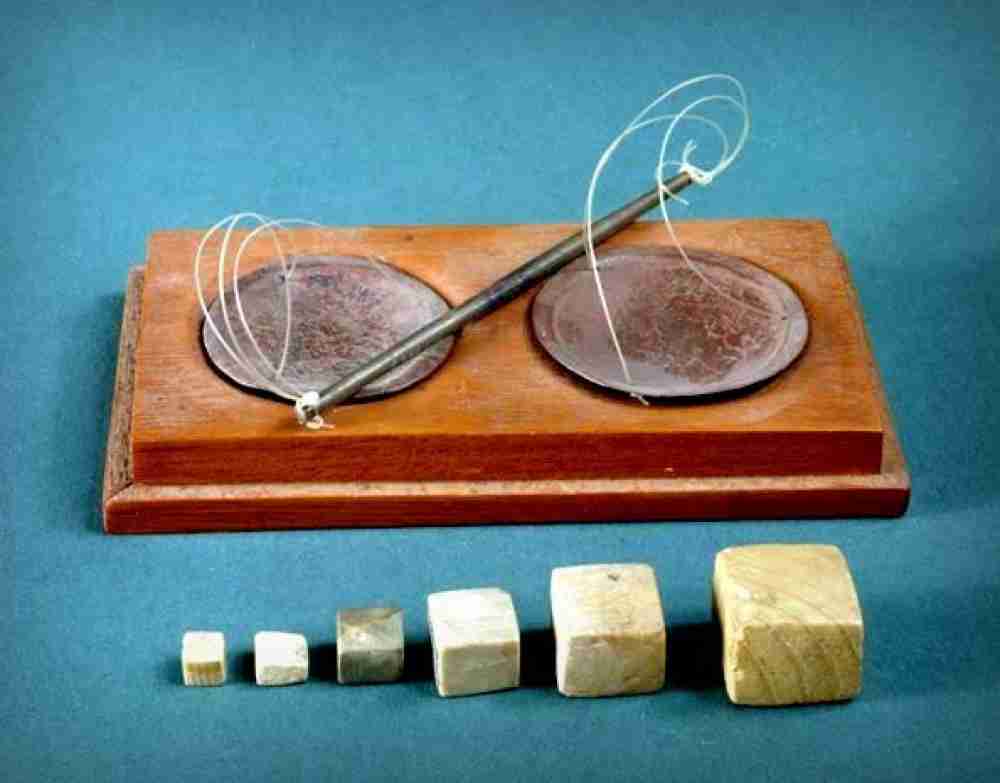

দৈর্ঘ্য পরিমাপক কাঠি ও বাটখারা

প্রাচীন ভারতের হরপ্পা ও মহেঞ্জোদারোতে খননকার্য চালিয়ে গজদন্ত ও খোলের তৈরি স্কেল সদৃশ অনেক পরিমাপক কাঠির সন্ধান মিলেছে, যা দিয়ে মূলত দৈর্ঘ্য মাপা হতো। পাওয়া গিয়েছে কয়েকটি দাঁড়িপাল্লার ভগ্নাবশেষও। তাদের ওজন পরিমাপ পদ্ধতি ছিল ১৬ ভিত্তিক। যেমন, ১৬, ৬৪, ১৬০, ৩২০ ইত্যাদি। ওজন পরিমাপ করার নানা সামগ্রীর উৎপত্তিস্থল মূলত প্রাচীন ভারতের সিন্ধু সভ্যতাকেই ধরা হয়। সেখানে ব্যবহার হতো বিভিন্ন চারকোণা, ও গোলাকার বাটখারা।

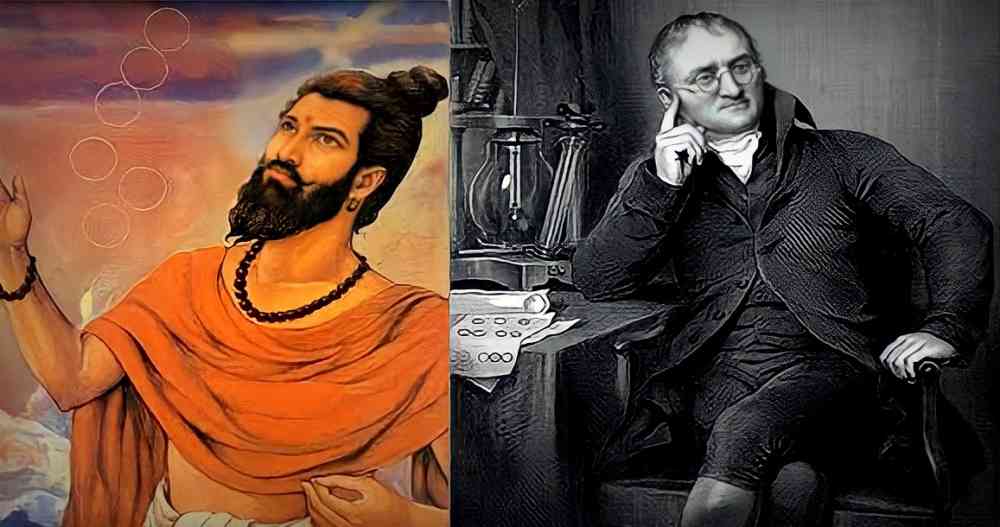

পরমাণু তত্ত্ব

খ্রিস্টের জন্মের ৬০০ বছর আগেই পরমাণুর ধারণা দিয়ে যান ভারতীয় দার্শনিক কণাদ। পরমাণু তত্ত্বের জন্য বিখ্যাত বনে যাওয়া ইংরেজ বিজ্ঞানী জন ডাল্টনের হাজার বছর আগেই তিনি পরমাণু সম্পর্কে আলোচনা করে গেছেন। প্রাচীন ভারতের এই মহর্ষির মতে, সকল পদার্থই ক্ষুদ্র ও অবিভাজ্য কণা দ্বারা গঠিত। সকল পরমাণুই সৎস্বরূপ নিত্য-পদার্থ এবং সকল জড় পদার্থই পরমাণুর সমন্বয়ে গঠিত হয়েছে। তিনি এই কণার নামকরণ করেন অণু। তিনি উল্লেখ করেন, এই অণু পরম স্থিতিশীল বা গতিশীল- দুইভাবেই বিদ্যমান থাকতে পারে।

সূর্যকেন্দ্রিক সৌরজগতের মতবাদ

প্রাচীন ভারতীয় গণিতবিদরা প্রায় সময়ই গ্রহ-নক্ষত্রের গতিবিধি, জ্যোতির্বিজ্ঞান সম্বন্ধীয় গণনা করার জন্য গাণিতিক জ্ঞানকে ব্যবহার করতেন। প্রাচীন গণিতশাস্ত্রের কিংবদন্তি আর্যভট্ট, গণিত ও জ্যোতির্বিজ্ঞান সম্পর্কীয় বিবিধ তথ্য ‘আর্যভট্টীয়’ নামক গ্রন্থে চার খণ্ডে মোট ১১৮টি স্তোত্রে লিপিবদ্ধ করে গেছেন।

আর্যভট্ট সূর্যকেন্দ্রিক সৌরজগৎ ও পৃথিবীর আহ্নিক গতির ধারণা দিয়েছেন গ্যালিলিও, কোপারনিকাস, ব্রুনোদের হাজার বছর আগেই। তিনি বইয়ে উল্লেখ করেছেন, পৃথিবী নিজ অক্ষের সাপেক্ষে ঘোরে। তিনি পৃথিবীর আক্ষিক গতির হিসাবও করেছিলেন। তার হিসেবে পৃথিবীর পরিধি বের হয়েছিল ৩৯,৯৬৮ কিলোমিটার। বর্তমানে আধুনিক যন্ত্রপাতির সাহায্যে পৃথিবীর নির্ণীত পরিধি হলো ৪০,২৩৪ কিলোমিটার প্রায়। তার হিসেবে ভুলের পরিমাণ ছিল অতি নগণ্য, মাত্র ০.২%। এছাড়াও তিনি চাঁদ ও সূর্যের গ্রহণ সম্পর্কে সঠিক ভবিষ্যদ্বাণী করতে সক্ষম হয়েছিলেন।

জিংক ধাতুর বিগলন

পাতন প্রক্রিয়ায় প্রাচীন ভারতই প্রথম জিংক ধাতুর বিগলন ঘটিয়েছিল বলে ইতিহাসে উল্লেখ পাওয়া যায়। পদ্ধতিটি আসলে কয়েক বছরে গড়ে ওঠেনি, এটি মূলত প্রাচীন আলকেমি থেকে প্রাপ্ত দীর্ঘ অভিজ্ঞতার উন্নত কৌশলের প্রতিরূপ। প্রাচীন পারস্যের অধিবাসীরাও উন্মুক্ত অগ্নিকুণ্ডের সাহায্যে এই প্রক্রিয়া অবলম্বন করতে চেয়েছিল, কিন্তু তারা সফলতার মুখ দেখেনি। রাজস্থানের তিরি উপত্যকার জাওয়ার অঞ্চলে সর্বপ্রথম এই প্রক্রিয়া পরিচালিত হয়েছিল বলে জানা যায়। প্রাচীন ভারতের এই আবিষ্কার পৃথিবীর ধাতু বিজ্ঞানে উদ্ভব করেছিল নতুন যুগের সূচনা।

লৌহ-শাস্ত্র

প্রাচীন ও মধ্যযুগীয় সভ্যতাগুলোর বিকাশে ইস্পাত ও লোহার গুরুত্ব ছিল অপরিসীম। খ্রিষ্টপূর্ব প্রথম শতকের দিকে প্রাচীন ভারতে পতঞ্জলি নামক এক লৌহ শাস্ত্রকার ও রসায়নবিদের অস্তিত্ব উল্লেখ পাওয়া যায়। তার রচিত গ্রন্থের নাম ‘লৌহ-শাস্ত্র’, যেটা তিনি লৌহ ও ইস্পাত তৈরির তত্ত্ব লিপিবদ্ধ করেছিলেন। পৃথিবীর আর কোনো প্রাচীন গ্রন্থে ইস্পাত প্রস্তুত প্রণালীর উল্লেখ নেই।

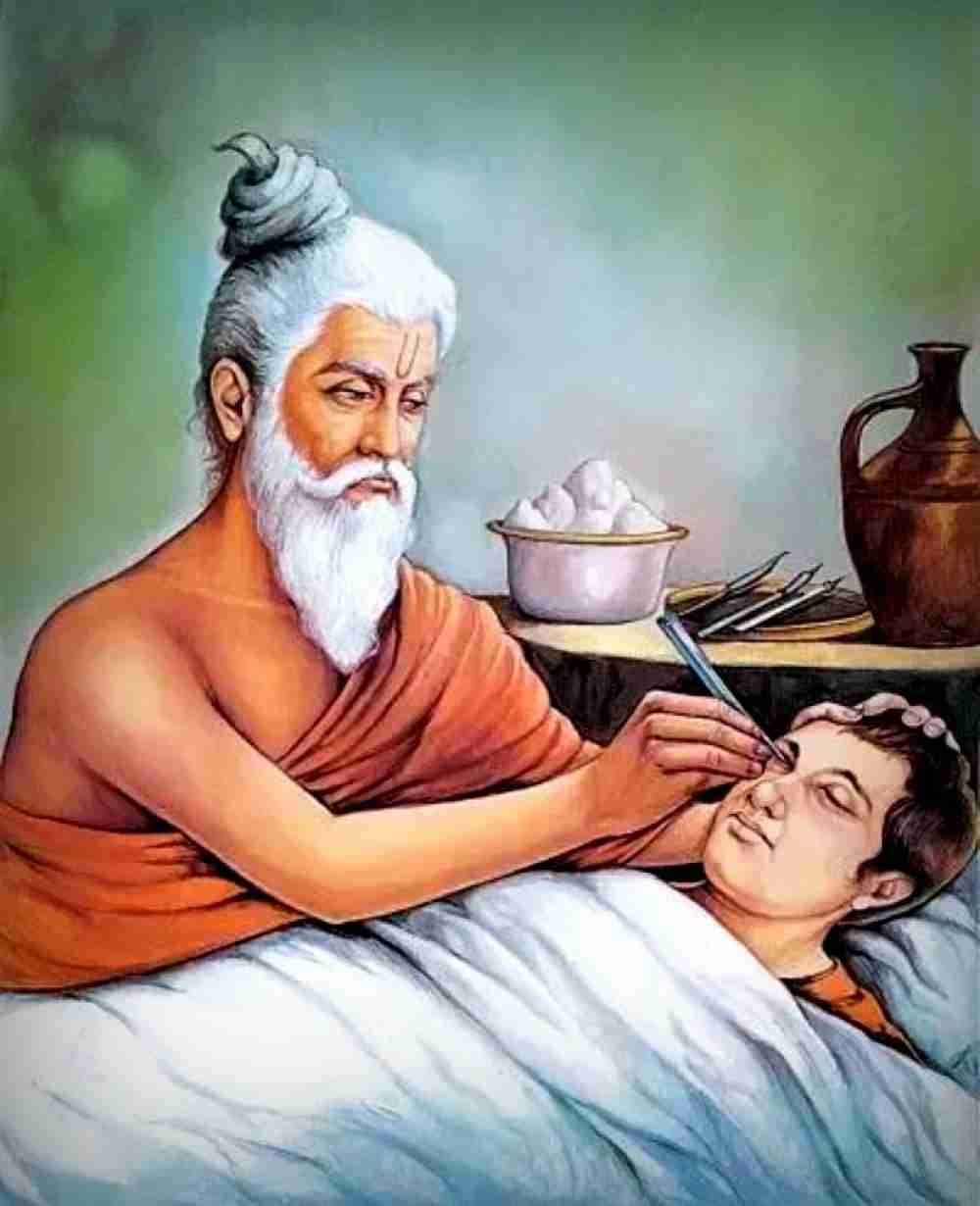

প্লাস্টিক সার্জারি

সুশ্রুত প্রাচীন বিশ্বের চিকিৎসাবিজ্ঞানে এক বিস্ময়ের নাম। আজ থেকে প্রায় ২৬০০ বছর আগে প্রাচীন ভারতে জন্ম নেয়া এই মহর্ষির নিকট চিকিৎসাবিজ্ঞান অনেকভাবেই ঋণী। সর্বকালের সেরা শল্যচিকিৎসকদের তালিকায় স্থান করে নেয়া সুশ্রুত লিখে গেছেন ‘সুশ্রুত সংহিতা’ নামক এক গ্রন্থ, যা বিশ্বের সকল সুমহান শাস্ত্রের মধ্য অন্যতম। পৌরাণিক কাহিনীতে সুশ্রুতকে বর্ণনা করা হয়েছে ঋষি বিশ্বামিত্রের পুত্র কিংবা ধন্বন্তরির বংশধর হিসেবে। হিন্দু পুরাণ অনুসারে ধন্বন্তরির পরিচয় পাওয়া যায় দেবতাদের চিকিৎসক হিসেবে।

সময়ের অনেক আগে চলা এই চিকিৎসক সুশ্রুত সংহিতায় শল্যচিকিৎসা পদ্ধতির পাশাপাশি প্রসূতিবিদ্যার নানাবিধ সমস্যা নিয়ে আলোচনা করেছেন। এছাড়াও তিনি সেই প্রাচীন যুগেই রাইনোপ্লাস্টি (নাকের অস্ত্রোপচার ), অস্টোপ্লাস্টি, ল্যারিংগোপ্লাস্টির মতো জিনিসেরও বর্ণনা দিয়ে গেছেন। মূলত প্রণালীবদ্ধ সূক্ষ্ম ও সঠিক শল্যচিকিৎসার পথিকৃৎ তিনিই। তার ‘সুশ্রুত সংহিতা’ চিকিৎসা শাস্ত্রে অমর হয়ে আছে।

ছানি দূরীকরণ

পৃথিবীতে সর্বপ্রথম ছানি দূরীকরণের নজির পাওয়া যায় সুশ্রুতের আমলে, সেই খ্রিস্টপূর্ব ৬০০ সালে। চোখ থেকে ছানি অপসারণে সুশ্রুত ‘জবামুখি শলাকা’ বাঁকা নামক এক প্রকার সূচ ব্যবহার করতেন। এর মাধ্যমে মূলত লেন্স আলগা করে, চাপ প্রদানের মাধ্যমে ছানিকে বের করে আনা হতো। তারপর চোখ সুস্থ হওয়া পর্যন্ত সেটাকে ব্যান্ডেজ দিয়ে মুড়ে রাখা হতো। পরবর্তীতে আরবদের মাধ্যমে তার কর্ম পশ্চিমা বিশ্বে পরিচিতি পায়।

আয়ুর্বেদ

হিপ্পোক্রেটিসের জন্মের বহু আগেই ‘চরকসংহিতা’ গ্রন্থের লেখক আচার্য্য চরক শরীরতত্ত্ব নিয়ে লিপিবদ্ধ বিজ্ঞানের ব্যাখ্যা দিয়ে গেছেন। প্রাচীন এই ভারতীয় মনীষীকে বলা হয় ভারতের চিকিৎসা শাস্ত্রের জনক। পৃথিবীতে তিনিই প্রথম চিকিৎসক, যিনি হজম-ক্রিয়া, বিপাক-ক্রিয়া, রোগ প্রতিরোধ ব্যবস্থা নিয়ে বিশদ আলোচনা তার শাস্ত্রে লিপিবদ্ধ করে গেছেন। এছাড়াও তার বইয়ে দেহতত্ত্ব, নিদানতত্ত্ব ও ভ্রূণতত্ত্ব নিয়ে আলোচনা করেছেন, যা আজকের যুগেও প্রাসঙ্গিক।

আশ্চর্যের বিষয় যে, উইলিয়াম হার্ভের প্রায় দেড় হাজার বছর তিনি মানবদেহে রক্ত সঞ্চালনের কথা ব্যক্ত করে গিয়েছিলেন। এককালে পৃথিবীর প্রায় সকল ভাষাতেই গ্রন্থটিকে অনুবাদ করা হয়েছিল। প্রাচীনকালে এতো সম্মান বোধহয় আর কোনো গ্রন্থের ভাগ্যে জোটেনি। প্রাচীন আয়ুর্বেদ শাস্ত্র কোনো ব্যক্তিবিশেষের গবেষণার ফল নয় বলেই ধরা হয়। হাজার বছরের অজস্র প্রতিভা নিয়োজিত হবার ফলেই এমন এক পূর্ণাঙ্গ চিকিৎসাবিজ্ঞান অর্জন করা সম্ভব হয়েছিল।

পৃথিবীর কক্ষপথ

প্রাচীন ভারতের গণিতবিদ সূর্য সিদ্ধান্ত গাণিতিক হিসেব কষে বের করেছিলেন, পৃথিবী সূর্যকে একবার প্রদক্ষিণ করতে মোট সময় লাগে ৩৬৫.২৫৬৩৬২৭ দিন। যা আধুনিক বিজ্ঞানের যুগে বের করা সময় ৩৬৫.২৫৬৩৬৩০০৪ দিনের চেয়ে মাত্র ১.৫ সেকেন্ড বেশি। আজ থেকে প্রায় ২৭০০ বছর আগে, না ছিল কোনো টেলিস্কোপ, না ছিল কোনো উন্নত যন্ত্র। তবুও গণিতের কাঁধে ভর করে, এতো সূক্ষ্ম মান কীভাবে তিনি বের করেছিলেন, সেটা আজও বিস্ময়।