১৭৯৩ সালের দিকের কথা বলছি, ডাক্তার স্কট নামের একজন চিকিৎসক ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির ক্যাপ্টেন আরভাইনের কাছ থেকে এক অদ্ভুত গল্প শুনলেন। তখন চৌর্যবৃত্তিসহ বিভিন্ন অপরাধের শাস্তি হিসেবে অপরাধীদের নাক কেটে দেওয়া খুব প্রচলিত সাজা ছিলো। ফলে ভুক্তভোগীকে আজীবন এই লজ্জা বয়ে নিয়ে বেড়াতে হতো।

কিন্তু ক্যাপ্টেন আরভাইন জানালেন, পুনের ‘কুমার’ সম্প্রদায়ের ভেতর এমন কিছু মানুষ আছে যারা নিখুঁতভাবে কাটা নাক সারিয়ে দিতে পারে। তবে তাদের নিজেদের উদ্ভাবন নয় এই অস্ত্রোপচার। বহু বছর ধরে বংশপরম্পরায় অর্জন করেছে এই জ্ঞান। কবে কে উদ্ভাবন করেছিলো এই পদ্ধতি, তারা নিজেরাও জানে না!

কাহিনীর সত্যাসত্য

এমন গল্প শুনে অবিশ্বাসে ভ্রু কুঁচকে ফেললেন ডাক্তার স্কট। কাটা নাক সারিয়ে ফেলা মানে? এটা কীভাবে সম্ভব! ডাক্তার স্কট সরেজমিনে তদন্ত করার সিদ্ধান্ত নিলেন। কিন্তু তার পক্ষে নিজে উপস্থিত হওয়া সম্ভব ছিলো না। অগত্যা তিনি পুনেতে কর্মরত সার্জন ডাক্তার ফিনলে এবং ডাক্তার ক্রুসো নামক দুজনের উপর দায়িত্ব দিলেন, তারা যেন এ ব্যাপারে তদন্ত করে একটি রিপোর্ট জমা দেয়। অনেক অপেক্ষার পর সুযোগ মিলল। দুজন ডাক্তার সরেজমিনে কাহিনীর সত্যতা যাচাই করতে গেলেন। তাদের বিস্মিত চোখের সামনে ‘কুমার’ সম্প্রদায়ের কিছু নিরক্ষর মানুষ নিখুঁতভাবে তাদের কাজ সমাধা করে ফেললো!

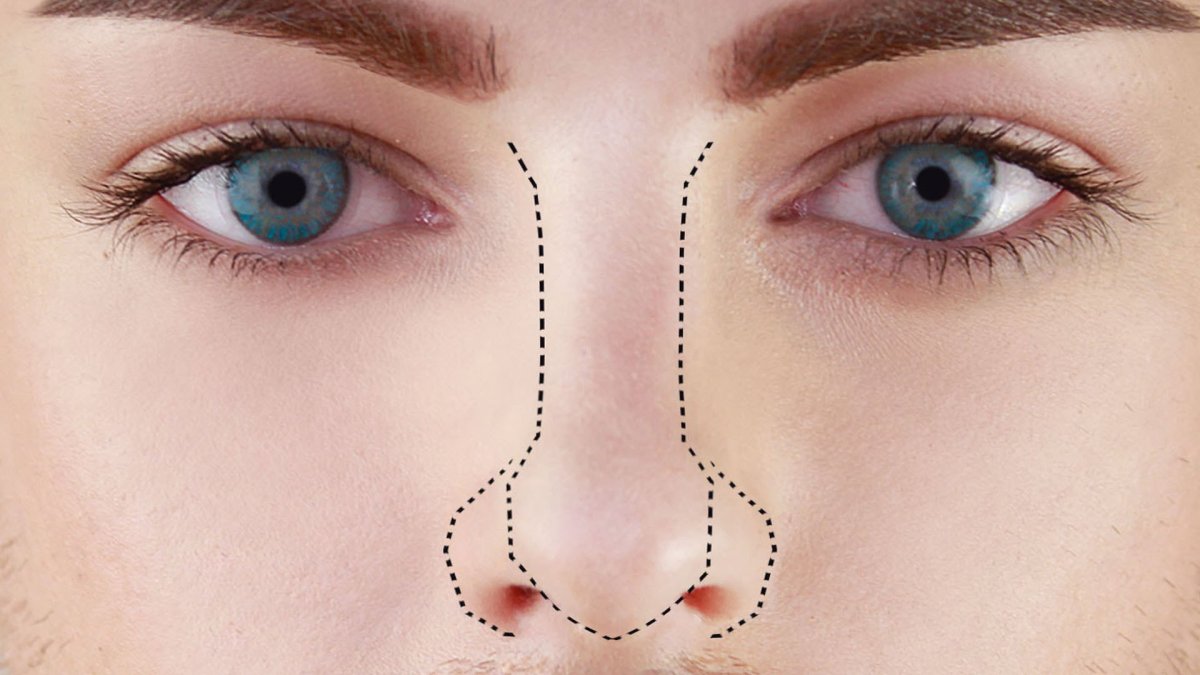

নাকের অপারেশন; Source: mensxp.com

তারা হাতে তৈরি একটি ধারালো ক্ষুর দিয়ে প্রয়োজনীয় মাপের চামড়া রোগীর কপাল থেকে কেটে নিলো। তারপর তা স্থানীয়ভাবে প্রস্তুতকৃত একধরনের আঠা জাতীয় পদার্থের সাহায্যে জুড়ে দিলো ক্ষতস্থানে- নিখুঁতভাবে! সমগ্র প্রক্রিয়াটি সম্পন্ন হয়ে গেলো অতি দ্রুততার সাথে। ডাক্তার দুজন রোগীটিকে কয়েকদিন পর্যবেক্ষণে রাখলেন। অনুমিতভাবেই নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যেই ‘গ্রাফট টিস্যু’ জোড়া লেগে গেলো সঠিকভাবে! শুধুমাত্র হালকা একটি কাটা দাগ থেকে গেলো, সেখানে যে কোনো অপারেশন হয়েছিলো তার সাক্ষ্য দিতে।

১৭৯৪ সালের পয়লা জানুয়ারিতে ডাক্তার ক্রসো এবং ফিনলের পাঠানো রিপোর্টটি ঐ বছরেই লন্ডনের ‘জেন্টলম্যানস ম্যাগাজিন’ এ ছাপা হয়। সেটি আবার নজরে পড়ে ডাক্তার জে সি কাপ্রুর। তিনি অপারেশনের উপর বিস্তারিত বিবরণ সংগ্রহ করে নিজে সেটি পরীক্ষা করে দেখেন! বলা বাহুল্য, সে অপারশন সফলতার মুখ দেখেছিলো। ১৮১৬ সালে প্রকাশিত ‘An account of two successful operations for restoring a lost nose from the integuments of the forehead’ বইতে তুলে ধরেন এই কাহিনী। ফলে সারা বিশ্ব জানতে পারে এক হারানো জ্ঞানের কথা, যা লুকিয়ে ছিলো কিছু নিরক্ষর গ্রাম্য মানুষের মাঝে।

কোথা থেকে এলো এই জ্ঞান?

এই জটিল ও নিখুঁত অস্ত্রোপচার পদ্ধতি পুনের কুমার সম্প্রদায়ের মানুষ কীভাবে অর্জন করলো, তা জানতে হলে আমাদের পিছিয়ে যেতে হবে আরো ২৬০০ বছর পূর্বে। এই সময়ে সংকলিত হয় একটি বিখ্যাত গ্রন্থ- সুশ্রুত সংহিতা। চিকিৎসা বিজ্ঞানের ইতিহাসে এমন পূর্ণাঙ্গ গ্রন্থ আগে রচিত হয়নি। গ্রন্থটি রচনা করেন চিকিৎসক ও দার্শনিক মহর্ষি সুশ্রুত।

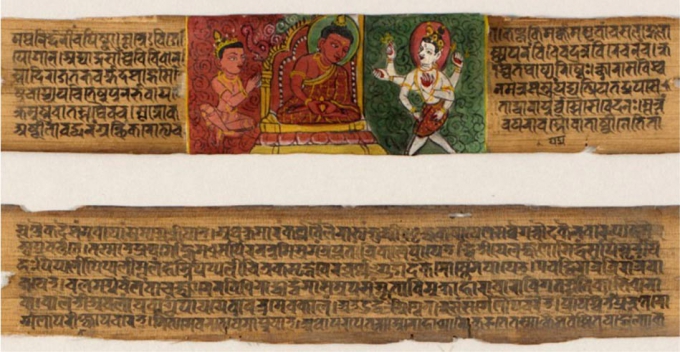

মহর্ষি সুশ্রুতের জন্মকাল নিয়ে ঐতিহাসিকদের ভেতরে যথেষ্ট মতভেদ রয়েছে। হরিদ্বারের ‘পতঞ্জলি যোগপীঠ’ এ মহর্ষি সুশ্রুতের একটি আবক্ষ মূর্তি রয়েছে। সেখানে তার জীবনকাল হিসেবে উল্লেখ করা হয়েছে খ্রিষ্টপূর্ব ১৫০০ অব্দে তিনি জীবিত ছিলেন। তবে অধিকাংশ ঐতিহাসিকের মতে তার জীবনকাল অতিবাহিত হয়েছিলো খ্রিষ্টপূর্ব ১০০০ সাল থেকে খ্রিষ্টপূর্ব ৬০০ সালের ভেতরে কোনো এক সময়ে। টাকলামাকান মরুভূমির প্রাচীন এক বৌদ্ধবিহার থেকে পাওয়া গুপ্ত যুগের বাওয়ার লিপিতে উল্লেখ পাওয়া যায় মহর্ষি সুশ্রুতের। ব্রাহ্মী লিপিতে লেখা এই পান্ডুলিপিতে তাকে হিমালয়ে বসবাসরত দশজন মহান ঋষির একজন বলে উল্লেখ করা হয়েছে। পৌরাণিক কাহিনীতে সুশ্রুতকে বর্ণনা করা হয়েছে ঋষি বিশ্বামিত্রের পুত্র কিংবা ধন্বন্তরীর বংশধর হিসেবে। হিন্দু পুরাণ অনুসারে ধন্বন্তরীর পরিচয় পাওয়া যায় দেবতাদের চিকিৎসক হিসেবে।

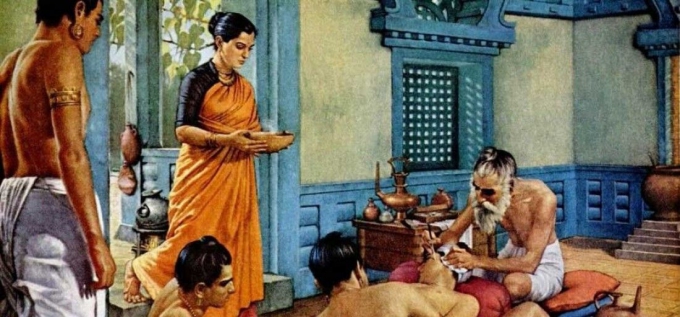

মহর্ষি সুশ্রুত; Source: trivia.serendip.in

গঙ্গা নদীর তীরে গড়ে ওঠা প্রাচীন নগরী বেনারসে ধর্ম ও জ্ঞানের অপূর্ব সম্মিলন ঘটেছে। আদি থেকে এটি হিন্দুদের অতি পবিত্র স্থান হিসেবে খ্যাত। পরবর্তীতে এই নগরী হয়ে উঠেছিলো বৌদ্ধ ধর্ম এবং আয়ুর্বেদের পীঠস্থান। মহর্ষি সুশ্রুত বেড়ে উঠেছিলেন এই প্রাচীন বেনারস শহরে। সেখানেই বিকশিত হয়েছিলো তার প্রতিভা। চিকিৎসার পাশাপাশি তিনি এখানে তার ছাত্রদের শিক্ষা দিতেন। তার অনুসারীদের বলা হতো সৌশ্রুত। সমস্ত সৌশ্রুতকে ছয় বছর ধরে শিক্ষা গ্রহণ করতে হতো। শিক্ষাগ্রহণ সম্পন্ন হওয়ার পরেই তাদের একটি শপথ নিতে হতো। আধুনিক যুগে আমরা যাকে চিকিৎসাবিজ্ঞানের জনক হিসেবে জানি, সেই হিপোক্রেটিসের জন্মেরও আগের ঘটনা এটি।

নিজের সময় থেকে অনেক অগ্রসর ছিলেন এই মহান চিকিৎসক। তার প্রজ্ঞার পরিচয় পাওয়া যায় তার রচিত গ্রন্থে। এই গ্রন্থে রচিত বহু বিষয় আজও প্রাসঙ্গিক। সুশ্রুত মূলত শল্যচিকিৎসায় বিশেষ পারদর্শী ছিলেন। তবে মেডিসিনেও তার অগাধ ব্যুৎপত্তি ছিলো। তিনি মনে করতেন, পরিপূর্ণ চিকিৎসক হতে গেলে শল্যবিদ্যার পাশাপাশি মেডিসিনের জ্ঞানও আবশ্যক। সুশ্রুত সংহিতায় তিনি শল্যচিকিৎসার পদ্ধতির পাশাপাশি প্রসূতিবিদ্যার নানাবিধ সমস্যা নিয়ে আলোচনা করেছেন। মৃত মানুষের অঙ্গ ব্যবচ্ছেদের মাধ্যমে মানবদেহের খুটিনাটি জ্ঞান আহরণের প্রয়োজনীয়তা তিনি তুলে ধরেন এতে।

সার্জারির সংস্কৃত প্রতিশব্দ শল্যচিকিৎসা। ‘শল্য’ শব্দটির অর্থ তীর। সেই সময়ে অধিকাংশ আঘাতের কারণ ছিলো যুদ্ধক্ষেত্র থেকে পাওয়া তীরের আঘাত। সেখান থেকেই এই নামের অবতারণা। খ্রিষ্টপূর্ব ৮০০ অব্দে ভারতবর্ষে শল্যচিকিৎসার প্রভূত উন্নতি হয়। সাধারণ কাটাছেঁড়া তো স্বাভাবিক ব্যাপার ছিলো, ভারতীয় শল্যচিকিৎসকবিদগণ নাকের অস্ত্রোপচার (যা আজ আমরা Rhinoplasty হিসেবে জানি) এবং ছানি অপারেশন (ক্যাটার্যাক্ট অপারেশন) এ সিদ্ধহস্ত ছিলেন। আর এ কাজে কিংবদন্তিসম দক্ষতা অর্জন করেছিলেন মহর্ষি সুশ্রুত। বলা হয়ে থাকে, তিনিই উদ্ভাবন করেছিলেন এই পদ্ধতি।

সুশ্রুত সংহিতা

সুশ্রুত সংহিতার কয়েকটি পাতা; Source: ancient-origins.net

তবে সুশ্রুতের সবচেয়ে বড় অবদান নিঃসন্দেহে সুশ্রুত সংহিতা। নিজ জ্ঞানের পরাকাষ্ঠা দেখিয়ে তিনি প্রণয়ন করেছিলেন এই মহাগ্রন্থ। ফলে প্রাচীন ভারতের সময়ের চেয়ে এগিয়ে থাকা এক আশ্চর্য জ্ঞান ভাণ্ডারের খোঁজ পাই আমরা। আজ থেকে তিন হাজার কিংবা আরো পূর্বে প্রচলিত বিস্ময়কর চিকিৎসাপদ্ধতির বিবরণ আমাদের হতবুদ্ধি করে দেয়।

‘সুশ্রুত সংহিতা’ দুটি মূল অংশে বিভক্ত। প্রথম পাঁচটি অধ্যায় নিয়ে গঠিত হয়েছে ‘পূর্বতন্ত্র’ এবং পরের অংশটি ‘উত্তরতন্ত্র’। ছয়টি কাণ্ডে বিভক্ত ১৮৬টি অধ্যায়ে বিধৃত এই মহাগ্রন্থ। এতে প্রায় ১,১২০টি মেডিকেল কন্ডিশন বা অসুস্থতার বর্ণনা দেওয়া হয়েছে। এর মধ্যে রয়েছে শারীরিক আঘাতের ফলে সৃষ্ট বৈকল্য, বয়স বাড়ার ফলে সৃষ্ট অসুস্থতা, প্রসূতিদের সাথে সম্পর্কিত নানাবিধ রোগ, এমনকি মানসিক রোগের বিভিন্ন দিক এবং তার প্রতিকার। পাশাপাশি রয়েছে ৭০০টি ওষধি গাছের বর্ণনা এবং তাদের ব্যবহার। খনিজ পদার্থজাত ৬৪টি এবং প্রাণীজ উৎসজাত ৫৭টি ওষধি দ্রব্যের বর্ণনা পাওয়া যায় তার গ্রন্থে।

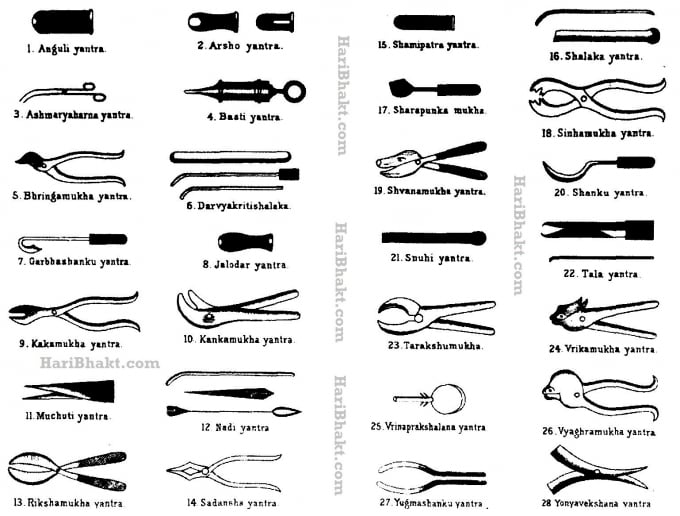

মহর্ষি সুশ্রুতের ব্যবহৃত কয়েকটি যন্ত্র; source: vipasana-vidushika.blogspot.com

তিনি তার গ্রন্থের বড় অংশই বরাদ্দ রেখেছেন শল্যচিকিৎসা বা সার্জারির জন্য। অস্ত্রোপচারের কাজে ব্যবহৃত যন্ত্রগুলোকে তিনি সূক্ষ্ম এবং স্থূল, এই দু’ভাগে ভাগ করেন। কামারের কাছ থেকে কীভাবে এই যন্ত্রগুলো তৈরি করা যাবে, তারও নির্দেশনা দিয়েছেন তিনি। তার ব্যবহৃত কয়েকটি যন্ত্রের নাম মণ্ডলাগ্র সূচিকা, কুশপত্র, উৎপল পত্র, শবরিমুখ কাঁচি, অন্তর্মুখ কাঁচি প্রভৃতি।

তিনি অস্ত্রোপচারের পদ্ধতিকে কয়েকটি ধাপে ভাগ করেন। এগুলো হচ্ছে,

- ছেদন (excision)- কেটে বাদ দেওয়া। যেমন মারাত্মক ক্ষত হয়ে যাওয়া আঙুল বা নিরাময়ের অযোগ্য পা।

- লেখন (sacrification)- কোনো একটি অংশকে দাগ কেটে আলতোভাবে চিরে ফেলা কিংবা কোনো ক্ষতের বাড়তি মাংস বা ময়লা ছেঁচে তুলে ফেলা।

- ভেদন (puncturing)- কোনো অঙ্গে বিশেষ যন্ত্র দিয়ে ছিদ্র করে পেটের গহ্বরে বা অণ্ডকোষে কিংবা মাংসপেশির মাঝে জমা হওয়া অস্বাভাবিক তরল ফেলে দেওয়া।

- এষণা (exploration)- আপাতদৃষ্টিতে দেখা যায় না, এমন সব জায়গা যেমন দেহ গহ্বর কিংবা অসুখের ফলে সৃষ্ট সাইনাস সমূহ উন্মুক্ত করে পর্যবেক্ষণ করা।

- আর্য্যন (extraction)- উৎপাটন বা শরীরে ঢুকে যাওয়া কিছু (যেমন তীরের অগ্রভাগ) টেনে বের করা।

- সিবন(suturing)- অস্ত্রোপচারের পর উন্মুক্ত স্থান সেলাই করে দেওয়া।

আধুনিক চিকিৎসাবিদ্যায় ঠিক এই কাজগুলোই ঘুরিয়ে ফিরিয়ে করা হয়।

আগেই উল্লেখ করা হয়েছে, নাকের অস্ত্রোপচার যা এখন রাইনোপ্লাস্টি নামে পরিচিত, তখনকার সময় থেকেই চলে আসছে। এখানেই শেষ নয়। বিশ্বাস করতে কষ্ট হলেও সত্যি যে, সুশ্রুত সংহিতার ষোড়শ অধায়ে অটোপ্লাস্টি এবং ল্যারিংগোপ্লাস্টি’র মতো অপারেশনের বর্ণনা পাওয়া যায়।

এমনকি জীবাণুমুক্তকরণের উপরও তার নজর ছিলো। অস্ত্রোপচারের সময় ব্যথানাশক হিসেবে রোগীকে তিনি আঙুর থেকে তৈরি সুরা পান করতে দিতেন এবং ক্যানাবিস জাতীয় হিপ্নোটিক ড্রাগের ধোঁয়া শোঁকাতেন। ফলে রোগী অপেক্ষাকৃত কম যন্ত্রণা ভোগ করতো। ভাবতে অবাক লাগে, আজ থেকে কয়েক হাজার বছর পূর্বে একজন মানুষ তাঁর চিন্তাধারায় এতটা অগ্রগতি লাভ করেছিলেন।

সুশ্রুত সংহিতার বিভিন্ন ভাষায় অনুবাদ

মহর্ষি সুশ্রুত ও তার সুশ্রুত সংহিতা এতই বিখ্যাত ছিলো যে এটি বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন ভাষায় অনূদিত হয়। অষ্টম শতকে ‘কিতাব-ই-সুশ্রুত’ নামে আরবিতে অনূদিত হয় এটি। আরবি এই অনুবাদ মধ্যযুগের শেষমেশ ইউরোপে পৌছায়। ইতালিতে যে রাইনোপ্লাস্টি চালু হয়েছিলো, ধারণা করা হয়, তারা সুশ্রুত সংহিতা থেকে প্রভাবান্বিত ছিলো। ১৮৩৫ সালে কলকাতায় মধুসূদন দত্ত কর্তৃক ‘এডিটিও প্রিন্সেপ্স’ নামক সংস্করণ বের হয়। কবিরাজ কুঞ্জলাল ভিষকরত্ন ১৯০৭ সাল থেকে ১৯১৬ সালের ভেতরে তিন খণ্ডে সুশ্রুত সংহিতার সম্পূর্ণ ইংরেজি সংস্করণ প্রকাশ করেন।

প্রাচীন ভারতে সুশ্রুত পরবর্তী সময়ে রাজনৈতিক পট পরিবর্তনের সাথে সাথে আর্থ-সামাজিক অবস্থার পরিবর্তন হয়। মৃতদেহ নিয়ে গবেষণা বা কাটাছেঁড়া নিষিদ্ধ করা হয়। ফলে আস্তে আস্তে শল্যবিদদের দক্ষতা হ্রাস পেতে থাকে। জাতিভেদ প্রথাসহ সামাজিক শ্রেণিবিভাগ আরোপিত হওয়ার পর উঁচু শ্রেণির মানুষেরা ‘শল্যবিদ’ ব্যাপারকে তাচ্ছিল্যের দৃষ্টিতে দেখতে থাকে। ধীরে ধীরে এই জ্ঞান হারিয়ে যায় আমাদের কাছ থেকে। হয়ত আমরা কখনোই জানতে পারতাম না আমাদের অতীতের এই গৌরবোজ্জ্বল অধ্যায়কে, যদি না মহর্ষি সুশ্রুত আমাদের জন্য রেখে যেতেন তার অমর গ্রন্থ ‘সুশ্রুত সংহিতা’।

ফিচার ইমেজ: Australian Centre of Plastic Surgery

.jpeg?w=600)