আমাদের চারপাশের এই দৃশ্যমান জগৎ প্রধানত কী দিয়ে তৈরি? বাহ্যিক দৃশ্যমান পার্থক্য পেরিয়ে যদি ক্ষুদ্রতর কণার জগতে পৌঁছানো যায় তাহলে কি এমন কোনো উপাদান পাওয়া সম্ভব যা দিয়ে সকল বস্তুর গঠন কাঠামো ব্যাখ্যা করা যাবে?

প্রাচীনকাল থেকেই এই প্রশ্নটি মানুষকে ভাবিয়ে আসছে। বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি যতই অগ্রসর হয়েছে, এই প্রশ্নের উত্তর নিয়ে গবেষণা ততই ক্ষুদ্রতর জগতে পৌঁছেছে। পুরো মহাজগতের কাঠামো এবং এই মহাজগৎ কীভাবে কাজ করে তা বোঝার জন্য বিজ্ঞানীরা স্ট্যান্ডার্ড মডেল নামের একটি তত্ত্ব দাঁড় করিয়েছেন। এ মডেল অতিপারমাণবিক জগতের মৌলিক কণাগুলোর প্রকৃতি এবং কার্যক্রম ব্যাখ্যা করে।

মহাজগতের চারটি মৌলিক বলের তিনটি নিয়েও এই তত্ত্বে কাজ করা হয়। সম্পূর্ণ স্ট্যান্ডার্ড মডেলকে একটি পাজলবোর্ড বলে ধরে নিলে, একটি বড় পাজলের টুকরো অনেকদিন ধরে একরকম নিখোঁজ ছিল। নিখোঁজ হবার সমস্যাটি বুঝতে হলে সর্বপ্রথম আমাদের একবার স্ট্যান্ডার্ড মডেলের দিকে চোখ বুলিয়ে নিতে হবে।

হিগস বোসন কণার গুরুত্ব

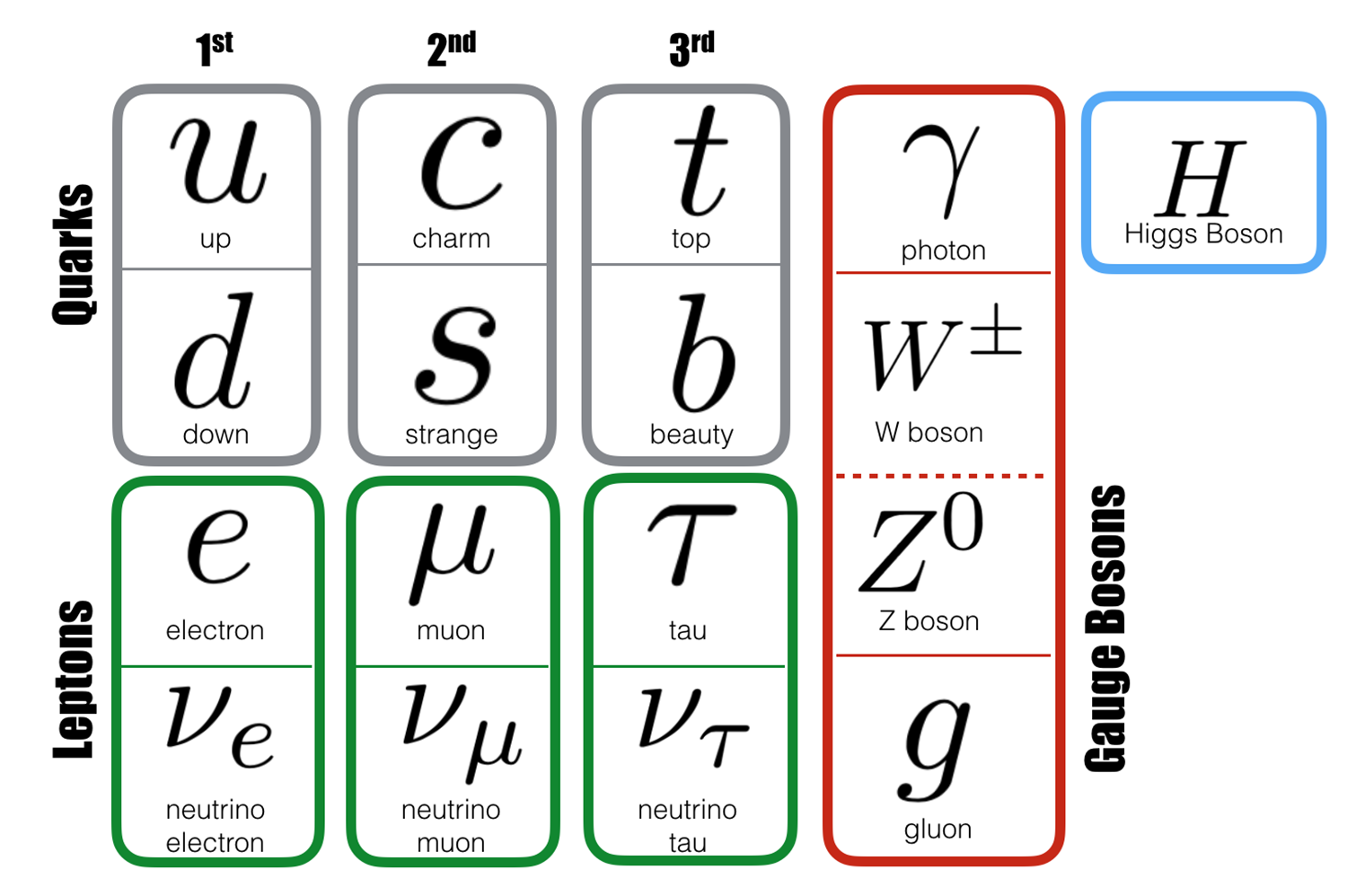

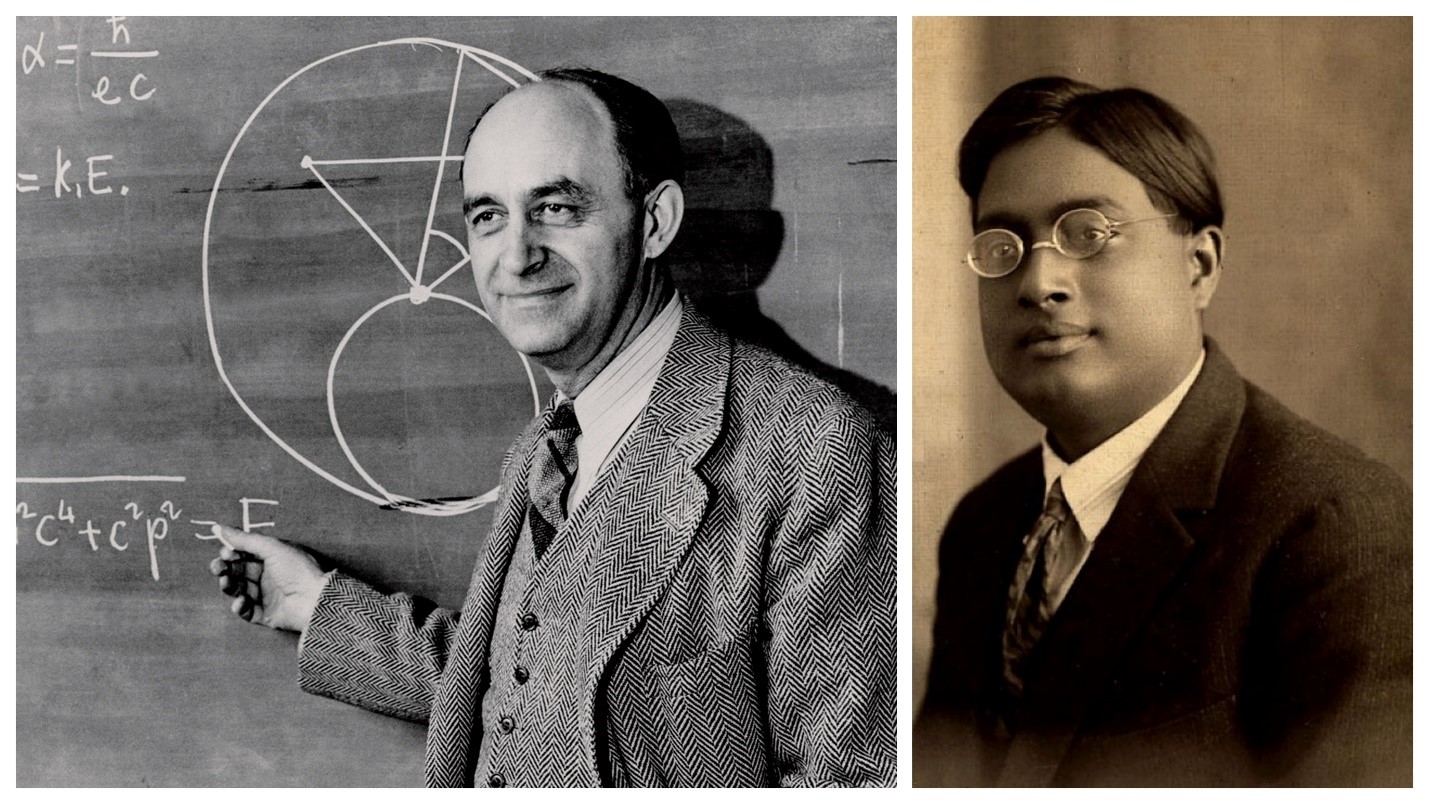

সর্বশেষ গবেষণা পর্যন্ত মহাবিশ্ব প্রধানত যেসব কণা দ্বারা নির্মিত তাদেরকে দুই ভাগে ভাগ করা হয়েছে: ফার্মিওন এবং বোসন। ফার্মিওন এসেছে ইতালিয়ান পদার্থবিদ এনরিকো ফার্মির নাম থেকে, আর ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক সত্যেন বোসের নাম থেকে বোসনের নামকরণ হয়েছে। এই সবগুলো কণার মধ্যে ফার্মিওন হচ্ছে বস্তুকণা, আর বোসনগুলো বস্তুকণাদের মধ্যে শক্তি বিনিময় করে।

ফার্মিওনগুলোকে আবার দুই ভাগে ভাগ করা যায়। এক ভাগ হচ্ছে কোয়ার্ক, অন্যভাগ লেপটন। এদেরকে তিনটি প্রজন্মে ভাগ করা হয়েছে। নিউট্রন এবং প্রোটন তৈরি হয় আপ এবং ডাউন কোয়ার্ক দিয়ে। তাহলে দেখা যাচ্ছে, আমাদের পরিচিত দৃশ্যমান জগতের প্রায় পুরোটাই তৈরি হয়েছে প্রথম প্রজন্মের কোয়ার্ক ও লেপটন দিয়ে। অর্থাৎ প্রথম প্রজন্মের ফার্মিওন দিয়ে। তবে এই কথাটি পুরোপুরি সত্য হবে যদি আমরা ফার্মিওনগুলোর সাথে তাদের প্রতিপদার্থগুলোও (পদার্থের বিপরীত রূপ) নিই।

এবার বোসনগুলো নিয়ে কথা বলা যাক। ছবিতে পাঁচটি বোসন দেখা যাচ্ছে। এর মধ্যে ফোটন, কোয়ার্ক ও লেপটনের মাঝে শক্তি বিনিময় করে। Z0 এবং W+/W– সকল ফার্মিওনের মাঝে শক্তি বিনিময় করে। আর গ্লুয়োন শক্তি বিনিময় করে শুধু কোয়ার্কের ভেতর। অনেকে ভাবতে পারেন, এই চারটি বোসনের সাথে তাদের প্রতিপদার্থগুলো যোগ করলে বোসনের তালিকাটিও সম্পূর্ণ হতো। কিন্তু মজার ব্যাপার হচ্ছে, বোসনের প্রতিপদার্থ তারা নিজেরাই। তালিকার পঞ্চম এবং শেষ বোসনটি, যার নাম হিগস, তা মহাবিশ্বের ভর সৃষ্টি করেছিল। অদ্ভুত না? ব্যাখ্যা করা যাক।

বিগ ব্যাংয়ের পর অতি উত্তপ্ত মহাবিশ্বের তাপমাত্রা যখন অনেকটা কমে গিয়েছিল, তখন হিগস ফিল্ড নামের একটি শক্তিক্ষেত্র কার্যকর হয়ে একটি বিশেষ অবস্থা সৃষ্টি করেছিল, যাকে পদার্থবিজ্ঞানের ভাষায় বলে কসমোলজিক্যাল ফেইজ ট্রানজিশন।

এর আগে মহাবিশ্ব অন্যরকম এক দশায় ছিল, যা আমাদের পরিচিত জগতের তুলনায় একেবারেই ভিন্ন। ভর বলে কিছু ছিল না, কোনো কণারই না। পদার্থ এবং প্রতিপদার্থের সংখ্যা ছিল সমান। সবগুলো কণার মধ্যে একটি সাম্য বজায় ছিল। শক্তির পরিমাণ যখন ধীরে ধীরে কমা শুরু করলো তখন এই সাম্যও ভেঙে যাওয়া শুরু করল।

এ সময় হিগস ফিল্ডের সাথে অন্য কণাদের একধরনের মিথস্ক্রিয়া শুরু হয়। কীভাবে? সাম্য ভেঙে যাওয়ার পর হিগস ফিল্ডের চার ধরনের রূপ দেখা গেল। দুই ধরনের রূপ হচ্ছে চার্জিত (পজিটিভ চার্জ এবং নেগেটিভ চার্জ) আর বাকি দুই ধরনের রূপ হচ্ছে নিষ্ক্রিয়। এর মধ্যে W1 এবং W2 ধরনের কণাগুলো হিগসের চার্জিত রূপটি শুষে নিয়ে পরিণত হলো W+ ও W– মৌলিক কণায়। W3 ও B কণাগুলো নিজেদের মধ্যে সংযুক্ত হয়ে দুটি দল তৈরি করলো।

প্রথম দল হিগসের একধরনের নিষ্ক্রিয় রূপ শুষে নিয়ে পরিণত হলো Z0 কণায়। অন্য দল হিগসের কোনো রূপই শুষে নেয়নি। তারা পরিণত হলো ভরহীন ফোটনে। হিগসের শেষ নিষ্ক্রিয় রূপটি ভর পেয়ে পরিণত হলো হিগস বোসন কণায়। সবশেষে হিগস বোসন স্ট্যান্ডার্ড মডেলের অন্যান্য কণার সাথে সংযুক্ত হয়ে তাদের মাঝে ভর তৈরি করলো।

সম্পূর্ণ এই প্রক্রিয়াকে বলা হয় ‘স্পনটেনিয়াস সিমেট্রি ব্রেকিং’। এভাবেই মহাবিশ্বে প্রথমবারের মতো ভরের সৃষ্টি হয়েছিল। এ মহাবিশ্বের অসংখ্য গ্যালাক্সি, নক্ষত্র, গ্রহ এবং আমাদের প্রাণপ্রিয় পৃথিবী কিছুরই ভর থাকতো না এই ‘সিমেট্রি ব্রেকিং’ না ঘটলে। ১৯৬৪ সালে কয়েকটি বিখ্যাত গবেষণাপত্রের মাধ্যমে এই প্রক্রিয়াটিই ব্যাখ্যা করেছিলেন পিটার হিগস (Broken Symmetries and the Masses of Gauge Bosons), রবার্ট ব্রাউট, ফ্রাঁসোয়া এঙ্গলার্ট (Broken Symmetry and the Mass of Gauge Vector Mesons), রিচার্ড হ্যাগেন এবং টম কিব্বল (Global Conservation Laws and Massless Particles)।

হিগস বোসন কণার অস্তিত্ব অনুমিত ছিল কিন্তু পরীক্ষালদ্ধ কোনো প্রমাণ ছিল না। প্রমাণের জন্য জানা প্রয়োজন ছিল, বিগ ব্যাংয়ের পরের মুহুর্তে ঠিক কী ঘটেছিল। তাত্ত্বিকভাবে ব্যাখ্যা করা গেলেও পরীক্ষামূলকভাবে প্রমাণ করতে হলে ঠিক এমন একটি বিস্ফোরণ নিবিড়ভাবে পর্যবেক্ষণের প্রয়োজন।

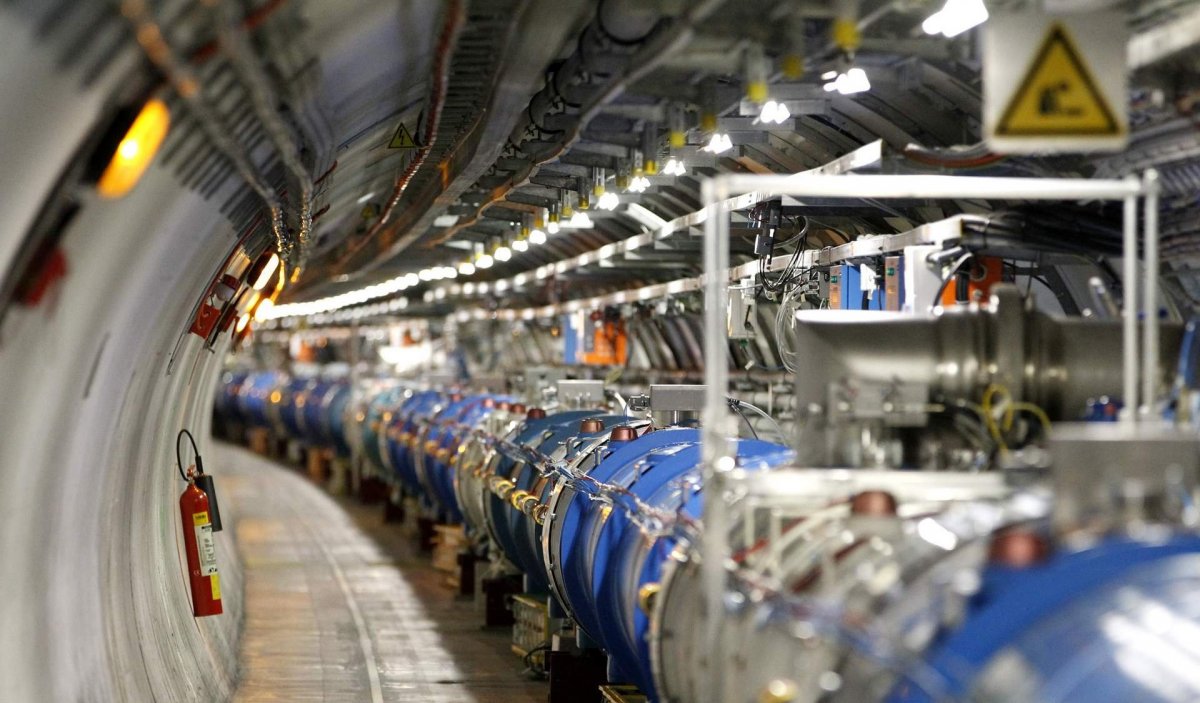

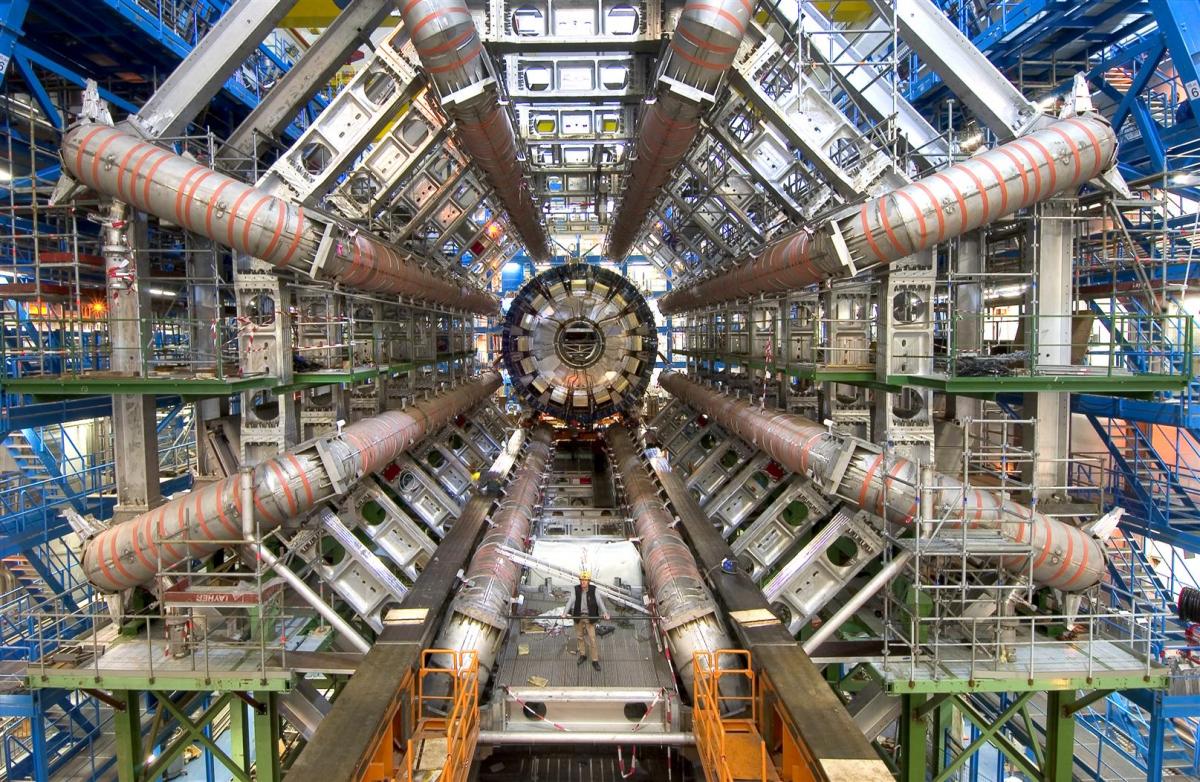

বিজ্ঞানীরা তখন সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন, তারা বিগ ব্যাংয়ের একটি মডেল তৈরি করবেন, যেখানে আরো ছোট পরিসরে একইরকম একটি বিস্ফোরণ ঘটবে এবং তার পরের সময়টা তারা পরীক্ষা-নিরীক্ষা করবেন। অবিশ্বাস্য শোনাচ্ছে, তাই না? কিন্তু শুধুমাত্র এভাবেই হিগস বোসন কণাসহ মহাবিশ্বের উৎপত্তি সংশ্লিষ্ট আরো অনেক গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্নের উত্তর জানা সম্ভব। এই উদ্দেশ্যেই তৈরি হয়েছিল লার্জ হ্যাড্রন কোলাইডার, পৃথিবীর সবচেয়ে বড় এবং ক্ষমতাশালী পার্টিক্যাল এক্সেলারেটর। এখানে অতিপারমাণবিক কণাগুলোকে নিজেদের মধ্যে প্রচণ্ড গতিতে সংঘর্ষ ঘটানো হয়। এটি পৃথিবীর সবচেয়ে বড় একক যন্ত্র।

লার্জ হ্যাড্রন কোলাইডার নির্মাণ

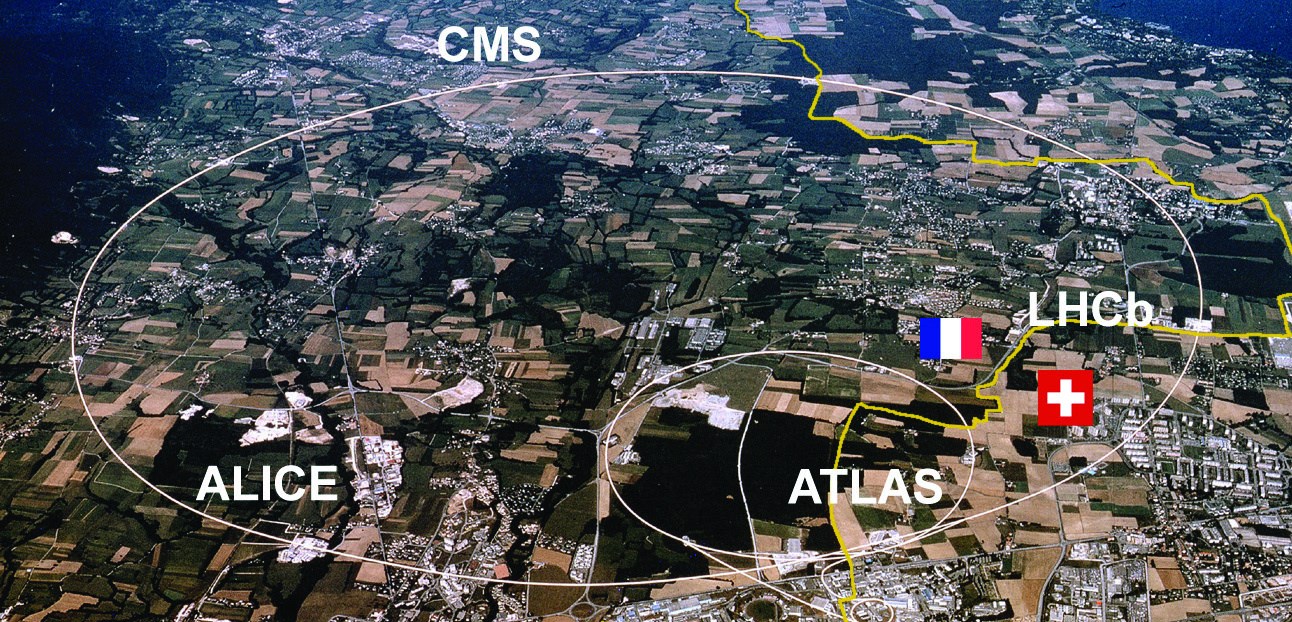

লার্জ হ্যাড্রন কোলাইডার বা সংক্ষেপে এলএইচসি তৈরি হয়েছিল ইউরোপিয়ান অর্গানাইজেশন ফর নিউক্লিয়ার রিসার্চ (সার্ন)-এর উদ্যোগে। একশোরও বেশি দেশের বিশ্ববিদ্যালয় এবং গবেষণাগারের প্রায় দশ হাজার বিজ্ঞানী ও প্রকৌশলী একত্রিত হয়েছিলেন এটি নির্মাণের সময়। এর নির্মাণকাজ চলেছিল প্রায় ১০ বছর ধরে এবং ২০০৮ সালে তা শেষ হয়। জেনেভার কাছাকাছি ফ্রান্স-সুইজারল্যান্ড সীমান্তে ভূপৃষ্ঠের ১০০ মিটার গভীরে ২৭ কিলোমিটার পরিধির এই বিশাল যন্ত্রটি অবস্থান করছে।

এলএইচসির চারটি ক্রসিং পয়েন্ট আছে, এগুলো ঘিরে আছে মোট সাতটি ডিটেক্টর। এর প্রতিটিই ভিন্ন ধরনের গবেষণার জন্যে ডিজাইন করা হয়েছে। কোলাইডারটি প্রধানত প্রোটনের সংঘর্ষ ঘটায়, তবে এটি ভারী আয়নেরও সংঘর্ষ ঘটাতে পারে। এর কম্পিউটিং গ্রিডটিও রেকর্ড পরিমাণ তথ্য ধারণ করতে পারে। কোলাইডারের প্রথম সংঘর্ষ থেকে এত বেশি হারে তথ্য বিশ্লেষণের প্রয়োজন হচ্ছিল যে তা চ্যালেঞ্জ হয়ে দাঁড়াচ্ছিল। তাই প্রতি বছর ৫০-৭০ পেটাবাইট তথ্য বিশ্লেষণের জন্যে এমন একটি অবকাঠামো নির্মাণ করা হয় যা ৪২টি দেশের ১৭০টি কম্পিউটিং সেন্টারের সাথে যুক্ত থাকে।

এলএইচসির চারটি ক্রসিং পয়েন্টের নিচে আন্ডারগ্রাউন্ডে ডিটেক্টরগুলো স্থাপন করা হয়েছে। এর মধ্যে ATLAS এবং CMS প্রধান দুটি বড় কণা ডিটেক্টর। এই দুটিই হিগস বোসন নিয়ে পরীক্ষা-নিরীক্ষা এবং ভরের উৎপত্তি ও দৃশ্যমান জগতের বাইরে অতিরিক্ত মাত্রা থাকার সম্ভাবনা নিয়ে গবেষণা করে। তৃতীয় ডিটেক্টরটি হচ্ছে ALICE। এটা প্রধানত ‘কোয়ার্ক-গ্লুয়ন প্লাজমা’ নামক পদার্থের এক বিশেষ তরল রূপ নিয়ে গবেষণা করে। বিগ ব্যাংয়ের পর পদার্থ-প্রতিপদার্থের সংখ্যা সমান ছিল, কিন্তু বেশ রহস্যময় কারণে আমাদের পরিচিত মহাবিশ্ব প্রায় পুরোটাই পদার্থ দিয়ে নির্মিত। চতুর্থ ডিটেক্টর LHCb প্রধানত এ সমস্যা নিয়েই গবেষণা করে। অবশিষ্ট তিনটি ডিটেক্টর TOTEM, MoEDAL, LHCf আকৃতিতে তুলনামূলকভাবে অনেক ছোট এবং বিশেষ বিশেষ গবেষণার জন্য নির্মিত।

কার্যপদ্ধতি এবং হিগস বোসন কণা আবিষ্কার

এলএইচসির কার্যপদ্ধতির মূলনীতি বেশ সহজ। দুটি কণাকে আলাদা দুটি পথে নিক্ষেপ করা হয়, একটি ঘড়ির কাঁটার দিকে এবং অন্যটি তার বিপরীত দিকে। দুটি কণার বেগ বৃদ্ধি করে আলোর বেগের কাছাকাছি নেওয়া হয়। এরপর একটি ক্রসপয়েন্টে এসে তাদের মধ্যে সংঘর্ষ ঘটে। শুনতে সহজ মনে হলেও মূলনীতিটি বাস্তবে প্রয়োগ করতে জটিল কিছু ধাপ পার হতে হয়।

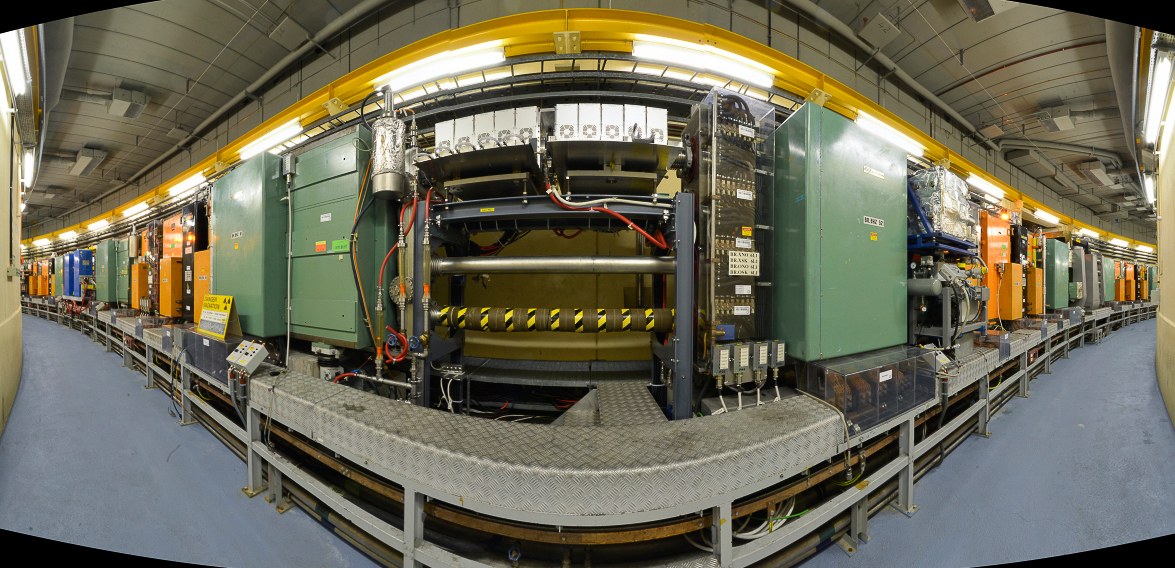

প্রথমে একটি চেম্বারে হাইড্রোজেন গ্যাস নেওয়া হয়। এরপর হাইড্রোজেন পরমাণু থেকে ইলেকট্রন সরিয়ে নেওয়া হয়, শুধু প্রোটন অবশিষ্ট থাকে তাতে। প্রোটনগুলো LINAC2 নামের একটা যন্ত্রে প্রবেশ করে, যেখান থেকে তাদেরকে PS Booster নামের একটি এক্সেলারেটরে নিক্ষেপ করা হয়। নাম শুনেই নিশ্চয়ই বোঝা যাচ্ছে, এর কাজ কণার গতি বৃদ্ধি করা। এই এক্সেলারেটরটি ‘রেডিও ফ্রিকোয়েন্সি ক্যাভিটি’ নামের ডিভাইস ব্যবহার করে প্রোটনগুলোর গতি আলোর গতির এক-তৃতীয়াংশ পর্যন্ত বৃদ্ধি করে।

একইসাথে দৈত্যাকার চুম্বক ব্যবহার করে তাদেরকে বৃত্তাকার পথে ঘোরানো হয়। প্রোটনগুলোকে এক্ষেত্রে গাড়ির সাথে তুলনা করলে বুঝতে সহজ হবে, যেখানে রেডিও ফ্রিকোয়েন্সি ক্যাভিটিগুলো হচ্ছে গাড়ির এক্সেলারেটর আর চুম্বকগুলো স্টিয়ারিং হুইল। এলএইচসিতে প্রায় ৯,৬০০টি চুম্বক রয়েছে, যাদেরকে -২৭১.২৫ সেলসিয়াস তাপমাত্রায় (মহাশূন্যের চেয়েও শীতল!) রাখা হয়।

PS Booster এর ভেতর প্রোটনগুলোর শক্তিমাত্রা যখন ২৫ গিগা ইলেকট্রন ভোল্টে (প্রতিটি প্রোটনের শক্তি পরিমাপ করা হয় ইলেকট্রন ভোল্ট এককে) পৌঁছায় তখন তাদেরকে Super Proton Synchotron (SPS) নামের আরেকটি এক্সেলারেটরে প্রবেশ করানো হয়। এই এক্সেলারেটরের পরিধি ৭ কিলোমিটার এবং এটি প্রোটনের শক্তি ৪৫০ গিগা ইলেকট্রন ভোল্ট পর্যন্ত বৃদ্ধি করে। এর মধ্যে কণাগুলোকে অনেকগুলো প্যাকেজে ভাগ করা হয়।

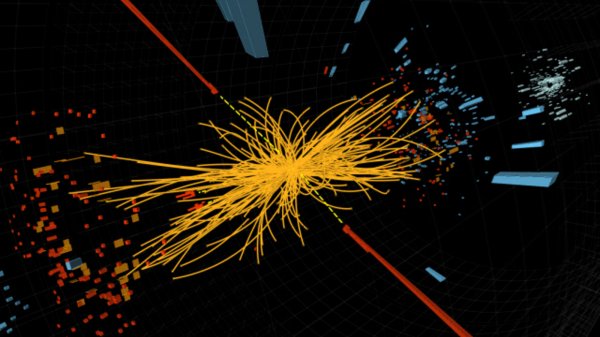

অবশেষে প্রোটনগুলো এলএইচসিতে প্রবেশ করে। এখানে একটি টিউবে ঘড়ির কাঁটার দিকে ও অন্য টিউবে ঘড়ির কাঁটার বিপরীতে তারা নিক্ষেপিত হয় এবং প্রায় বিশ মিনিট ধরে তাদের গতি অবিরাম বৃদ্ধি পেতে থাকে। এই অবস্থায় কণাগুলোর গতি সর্বোচ্চ পর্যায়ে আলোর গতির ৯৯.৯৯৯৯৯৯১ শতাংশ পর্যন্ত বৃদ্ধি পায়। এরপর ডিটেক্টর লাগানো ক্রসিং পয়েন্টগুলোতে তাদের সংঘর্ষ ঘটানো হয়। এই সংঘর্ষটি অনেকটাই বিগ ব্যাংয়ের ক্ষুদ্র সংস্করণ, যা পর্যবেক্ষণ করে বিগ ব্যাং সম্পর্কে ধারণা নেওয়া সম্ভব। সংঘর্ষে প্রায় ১৪ ট্রিলিয়ন ইলেকট্রন ভোল্ট শক্তির প্রচণ্ড ধাক্কায় অতিপারমাণবিক কণারা তীব্র বেগে ছোটাছুটি শুরু করে।

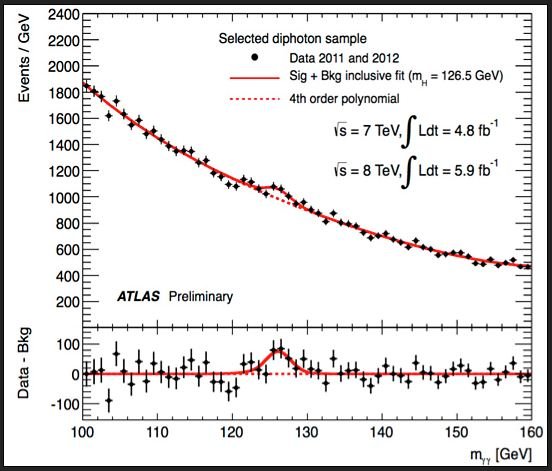

সংঘর্ষের উপজাত হিসেবে হিগস বোসন কণা সৃষ্টি হয়। কিন্তু তা এত দ্রুতই ক্ষয়প্রাপ্ত হতে থাকে যে এলএইচসির মতো শক্তিশালী যন্ত্রের ডিটেক্টরেও সরাসরি শনাক্ত করা সম্ভব হয় না। তাই ক্ষয়প্রাপ্ত সবগুলো কণিকার ক্ষয়ের প্রক্রিয়া বিশ্লেষণ করা হয়। এরকম অনেকগুলো বিশ্লেষণের পাঠ নেওয়ার পর সেগুলো যদি ধারাবাহিকভাবে হিগস বোসন কণার ক্ষয়ের প্রক্রিয়ার সাথে মিলে যায় তখনই বিজ্ঞানীরা নিশ্চিত করেন যে হিগস বোসন কণার সন্ধান পাওয়া গেছে (তাত্ত্বিকভাবে আগে থেকেই হিগস বোসনের ক্ষয়প্রক্রিয়া বের করা হয়েছিল)।

ঠিক এটাই ঘটেছিল ২০১২ সালের জুন মাসে। ফ্যাবিওলা জায়ানোত্তির নেতৃত্বে একদল বিজ্ঞানী ATLAS ডিটেক্টরে এবং জো ইনকানডেলার নেতৃত্বে আরেকদল বিজ্ঞানী CMS ডিটেক্টরে আলাদা আলাদাভাবে এই পরীক্ষার ফলাফল বিশ্লেষণ করেন এবং সার্নের মহাপরিচালক রলফ হয়ারের কাছে রিপোর্ট করেন। পৃথক দুই দলের বিশ্লেষণে যখন একই ফলাফল বেরিয়ে এল তখনই রলফ হয়ার বুঝতে পারলেন সত্যিই হিগস বোসনের সন্ধান পাওয়া গেছে।

তারপরেও ফলাফলগুলো বেশ কিছুদিন ধরে পুনঃনিরীক্ষা করা হয়। অবশেষে ৪ জুলাইয়ে মেলবোর্নে অনুষ্ঠিত এক কনফারেন্সে হিগস বোসন কণার সন্ধান পাওয়ার খবর ঘোষণা দেওয়া হয়। এই ঘোষণার পর উল্লাসে ফেটে পড়েন সারা পৃথিবীর বিজ্ঞানীরা। স্বয়ং পিটার হিগস ঐ কনফারেন্সে উপস্থিত ছিলেন। ৮৩ বছর বয়স্ক এই বিজ্ঞানী আবেগে অশ্রুসজল হয়ে বলেছিলেন, “আমি ভাবতেই পারিনি ব্যাপারটা আমার জীবদ্দশাতে ঘটবে।” পরে ২০১৩ সালে তিনি এবং ফ্রাঁসোয়া এঙ্গলার্ট এই মহামূল্যবান আবিষ্কারের জন্য নোবেল পুরষ্কার পান।

পরবর্তী গবেষণা

স্ট্যান্ডার্ড মডেল তত্ত্বের একটা নিখোঁজ অংশ ছিল হিগস বোসন কণা। এর আবিষ্কারের পর থেকে এলএইচসির বিজ্ঞানীদের জন্য এটি গবেষণার একটি বড় অংশ হয়ে দাঁড়িয়েছে। ATLAS এবং CMS ডিটেক্টরে এই কণার প্রকৃতি নিয়ে অনেক সূক্ষ্ম গবেষণা হচ্ছে। সম্প্রতি এই দুই ডিটেক্টরে ‘ttH production’ নামের একটা বিরল প্রক্রিয়ার প্রমাণ পাওয়া গেছে যেখানে একজোড়া টপ কোয়ার্ক একটি হিগস বোসন কণা নিঃসরণ করে।

হিগস প্রক্রিয়া নিয়ে এই গবেষণা নতুন কোনো সম্ভাবনার দরজা উন্মুক্ত করতে পারে। এছাড়াও এলএইচসিতে উচ্চশক্তির প্রোটন-প্রোটন সংঘর্ষের মাধ্যমে পদার্থবিদগণ স্ট্যান্ডার্ড মডেলের উপর বিভিন্ন পরীক্ষা চালিয়ে যাচ্ছেন।

বিগ ব্যাংয়ের ঠিক পরেই পদার্থগুলো ‘Quark-Gluon Plasma (QGP)’ নামের এক বিশেষ তরল অবস্থা ধারণ করেছিল। ALICE ডিটেক্টরে লেড-লেড এবং প্রোটন-লেডের সংঘর্ষের ফলাফল বিশ্লেষণের মাধ্যমে QGP অবস্থার বিবর্তন নিয়ে পরীক্ষা নিরীক্ষা হচ্ছে। এছাড়া মৌলিক কণা ও মহাবিশ্বের উৎপত্তি সম্পর্কিত আরো কিছু গুরুত্বপূর্ণ সমস্যা নিয়ে গবেষণা করা হচ্ছে।

লার্জ হ্যাড্রন কোলাইডার এভাবেই নতুন কোনো আবিষ্কারের সাথে পৃথিবীর মানুষকে পরিচিত করিয়ে দিক যেখানে আমরা মহাবিশ্বের উৎপত্তি ও এর অকৃত্রিম রহস্য নিয়ে নতুন চোখে, নতুন ভাবনা নিয়ে তাকাতে পারব।