বসন্ত- বাংলাদেশের বৈচিত্র্যমণ্ডিত ষড়ঋতুর একটি। ইংরেজীতে যাকে বলে স্প্রিং। নানা উদযাপনের মধ্য দিয়েই আমরা বরণ করে নেই বসন্তকে। বসন্তে আমাদের দিনগুলো বড় হতে থাকে।

আবার শুভ্র শরতে কেমন যেন দিনগুলো নান্দনিকতার রেশ ধরে রেখেই আস্তে আস্তে ছোট হতে থাকে। শরতের ইংরেজী ফল (Fall), আর শরতেই স্বাভাবিকভাবে সময় ‘ফল’ করে অর্থাৎ দিনের সময় কমতে থাকে। কিন্তু কেন? আপাতত তা ভাবনার খোরাক হিসেবেই থাকুক!

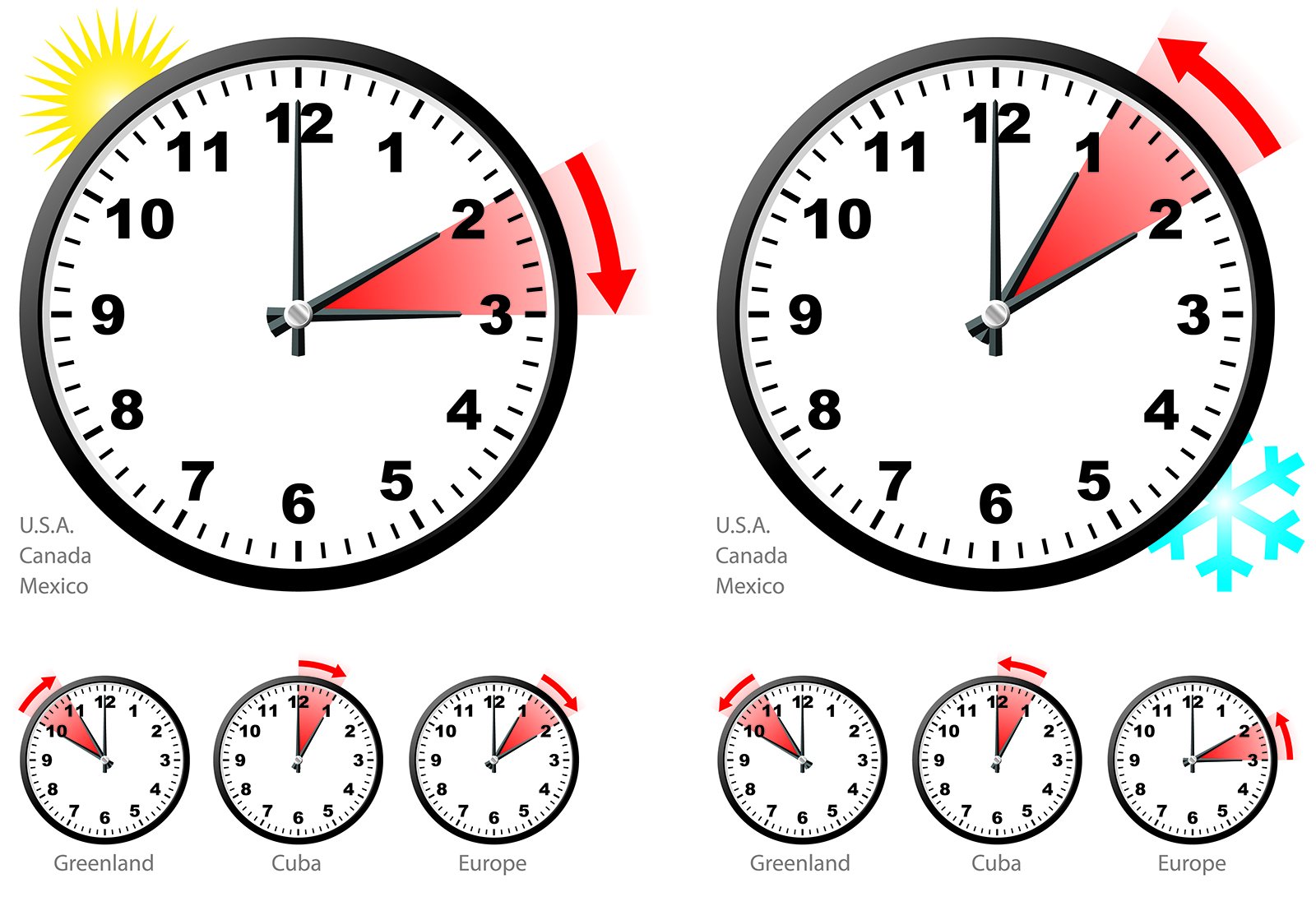

এক কথায়, ঘড়ির সময় ১ ঘণ্টা কিংবা ২ ঘণ্টা এগিয়ে দেবার রীতিই ‘দিবালোক সঞ্চয় সময়’। এই রীতিতে বসন্তে বিশ্বের উত্তর গোলার্ধে বসন্তকালে ঘড়ির কাঁটা এক ঘণ্টা এগিয়ে নেওয়া হয় এবং শরতে এক ঘণ্টা পিছিয়ে দেওয়া হয়। যার ফলে, সূর্যাস্ত-সূর্যোদয় হয় ঘণ্টাখানেক পরে আর বিকেলে পাওয়া যায় কিছু অতিরিক্ত সময়।

হয়তো শুনে থাকতে পারেন যে, বেঞ্জামিন ফ্রাঙ্কলিন নামের কেউ একজন এই দিবালোক সঞ্চয়ের সময় প্রবর্তন করেছেন, তবে বিষয়টা কিন্তু আদতে একদমই বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে আবিষ্কারের মতো কোনো বিষয় ছিল না।

১৭৮৪ সালে তিনি জার্নাল অভ প্যারিসকে তার নিজের ভোর ৬টায় সূর্যকিরণের ছোঁয়ায় ঘুম ভেঙে যাবার ঘটনাই বর্ণনা করে ঠাট্টাচ্ছলে একটি চিঠি পাঠিয়েছিলেন, যেখানে তিনি ভুল করেও দুপুরের আগে ঘুম ভাঙার কথা ভাবেননি। তিনি লিখেছিলেন-

আমি মনে করেছিলাম যে, যদি একদম খুব ভোরেই ঘুম না ভেঙে যেত আমার, তাহলে পরে কম করে হলেও সূর্যের আলোতেই তথা দিবালোকেই আমার আরো ঘণ্টা ছয়-সাত বেশি ঘুমানোর কথা ছিল, বদৌলতে আমার পরবর্তী রাতে ঘণ্টা ছয়-সাতেক কুপির আলোতে বেশি জেগে থাকার কথা ছিল।

কিন্তু কুপির আলোর ব্যবস্থা করতে তো খরচ আছে, অথচ সূর্যের আলো তো পাওয়া যায় পুরোপুরি বিনা খরচায়। আর ঠিক এই চিন্তা করেই বেঞ্জামিন ঠিক করলেন, তিনি মানুষদের বিষয়টা ভালো করে বোঝাবেন আর সবাইকে উদ্বুদ্ধ করবেন, যাতে করে সবাই শরতে আর গ্রীষ্মে সূয্যিমামার সাথে সাথে একসাথেই জাগে!

অর্থাৎ প্রভাতে দিবাভাগে সূর্যোদয় হয়ে যাবার পরেও যে অতিরিক্ত সময়টুকু মানুষ ঘুমিয়ে থাকে, তিনি সেই সময়টুকুই বাঁচাতে চাইছেন। এতে করে জৈবঘড়ি অনুযায়ী গ্রীষ্ম ও বসন্তের রাতে একটু আগেভাগেই সবার ঘুম চলে আসবে। কুপির পেছনে খরচও কমে যাবে, আর দিনের আলোর সুব্যবহারও নিশ্চিত করা যাবে, তাড়াতাড়ি সব কাজ শুরু করা যাবে। অর্থাৎ জাগতিক সব কার্যক্রমই কিছু সময় এগিয়ে আসবে এবং সাশ্রয় হবে শক্তির।

হতে পারে ফ্রাঙ্কলিন ভাবনাটাই ভেবেছেন শুধু, পরে আর এই উদ্বুদ্ধকরণের পরিকল্পনার বাস্তবায়নে তিনি খুব একটা মনোযোগী ছিলেন না, যাকে বলা যেতে পারে ‘আধা-সিরিয়াস’। সে যাই হোক, ঘুরেফিরে কিন্তু চিঠিটির মূল বিষয়বস্তু আর উদ্দেশ্য ছিল ফরাসিদের অতিরিক্ত অলসতা আর ঘুমকে বিদ্রুপ করা।

ফ্রাঙ্কলিনের এই চিঠি তৎকালীন ফ্রান্সে আর আমেরিকায় কোনো ধরনের কোনো “সময় পরিবর্তন তথা সময়ের সংযোজন বিয়োজন” এর মতো কোনো ঘটনা কিংবা রেওয়াজের জন্ম দিতে না পারলেও, দিবালোকের সময় সাশ্রয়ের মতো বিষয়কে উসকে দিতে পেরেছে এবং ঘড়ির কাঁটার নড়চড় করে তুলনামূলকভাবে অতিরিক্ত দিবালোক সংরক্ষণ তথা শক্তি (সৌরশক্তি) সঞ্চয়ের মূলমন্ত্র দিয়ে যেতে পেরেছে।

সত্যিকার অর্থে, ঊনবিংশ শতাব্দীর আগে, সময় পরিবর্তন তথা ঘড়ির কাঁটা নড়চড় করার মতো কোনো নিজস্ব পরিকল্পনা নিয়ে আসবেন- এমন কেউই ছিলেন না। তবে গ্রেট ব্রিটেনে প্রভাবশালী কিছু অধিবক্তাদের গ্রুপ, ‘দিবালোক সঞ্চয় সময়’ তথা দিবালোক সংরক্ষণের বিষয়ে সরকারের কাছে তদবির করেছিলেন। কিন্তু সরকার তা প্রত্যাখ্যান করে দিয়েছিল।

বিশ্বযুদ্ধের দামামা বেজে উঠেছে, প্রথম বিশ্বযুদ্ধ, আর যুদ্ধের সময়ে অর্থ-কড়ি সাশ্রয় করা, ধন-সম্পদ মজুদ করা, এসব স্বাভাবিক কৌশলগুলোর একটা। আর এমনই যুদ্ধ-অন্তর্বর্তীকালীন এক সময়ে জার্মানি ভাবছিল কী করে অর্থ সাশ্রয় করা যায়।

এই অর্থ-কড়ি সাশ্রয়ের উপায় অনুসন্ধান করতে গিয়েই জার্মানি এই বুদ্ধি কাজে লাগায় এবং নিজস্ব দিবালোক সঞ্চয় প্রোগ্রাম চালু করে। এরপর দিবালোক সংরক্ষণ প্রক্রিয়ার তাৎপর্য অনুধাবন করে, আমেরিকা কিংবা অন্যান্য ইউরোপীয় দেশগুলোও সে পথে হাটতে দেরি করেনি।

দিবালোক সঞ্চয় সময় অনেক দেশেই গৃহীত ও সমাদৃত হলেও অনেক দেশে ব্রাত্য। যেমন আফ্রিকার অধিকাংশ দেশই এই বিষয়টিকে খুব একটা ভালোভাবে গ্রহণ করেনি, যদিও মিশির, লিবিয়া,নামিবিয়ার মতো কিছু দেশ রয়েছে ব্যতিক্রম হিসেবে। চীন, জাপান, দক্ষিণ কোরিয়া, তাইওয়ান এবং ভারতও দিবালোক সঞ্চয় সময় পালন করে না।

অস্ট্রেলিয়ায়, দিবালোক সঞ্চয় সময় ফরম্যাট ব্যবহার করা হবে কিনা- তা সম্পূর্ণই অঙ্গরাজ্যগুলোর তথা আঞ্চলিক সিদ্ধান্তের উপর নির্ভর করে এবং সেই স্বাধীনতা তথা ক্ষমতাবলেই পশ্চিম অস্ট্রেলিয়া, কুইন্সল্যান্ড এবং অস্ট্রেলিয়ার উত্তরাঞ্চল এই দিবালোক সঞ্চয় সময় পালন করে না।

তবে বর্তমান এই সময়ে দিবালোক সঞ্চয় সময় নিয়ে বিতর্কটা বেশ জমে উঠেছে। ধন্যবাদ সেই নতুন গবেষণার পেছনের সব মহারথীদের, যাদের অক্লান্ত গবেষণায় প্রতীয়মান হয়েছে যে, এই ধারণাটি প্রকৃতপক্ষে কোনো টাকা পয়সা বাঁচাতে পারে না আর তেমন কোনো উল্লেখযোগ্য পটভূমির পরিবর্তনও আনতে পারেনি।

উত্তর আমেরিকা এবং ইউরোপের বাইরের বেশিরভাগ দেশই নিজেদের ঘড়ির কাঁটায় কোনো পরিবর্তন আনার কথা কখনো আমলে নেয়নি। একইভাবে অ্যারিজোনা, হাওয়াই দ্বীপপুঞ্জের মানুষজনও কখনো এই বিষয়টিকে খুব একটা ধাতে লাগায়নি। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে কেবলমাত্র এই দুটি অঙ্গরাজ্যই দিবালোক সঞ্চয় পালন করে না। আর ইউরোপে এমন রয়েছে শুধুমাত্র একটি দেশ- আইসল্যান্ড, যে দেশে বিশেষ সময়ে ২৪ ঘন্টাও দিবালোক বিরাজমান থাকে!

২০০৯ সালের ২০ জুনে প্রথমবারের মতো বাংলাদেশেও শুরু হয়েছিল দিবালোক সঞ্চয় সময়। কিন্তু এই নিয়ম এদেশে বেশিদিন টেকেনি। খানিকটা তাচ্ছিল্যের সাথে লোকমুখে তা পরিচিতি পেয়েছিল ‘ডিজিটাল টাইম’ নামে। হাজারও বিড়ম্বনার দেশে সময় নিয়ে নতুন করে ‘ডিজিটাল টাইম’ বনাম ‘অ্যানালগ টাইম’ নিয়ে বিভ্রান্তি দেখা দিতে লাগল।

ফলে সরকারও বাধ্য হয় ঘড়ির কাঁটাকে আগের জায়গায় ফিরিয়ে নিতে এবং এ মর্মেও সিদ্ধান্ত গৃহীত হয় যে, ভবিষ্যতেও আর কখনো এমন সময় ফরম্যাট প্রবর্তন করা হবে না।

ওদিকে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে পাস হয় ‘ইউনিফর্ম টাইম অ্যাক্ট‘। এই আইন বলবৎ হলে, সকল অঙ্গরাজ্যের জন্য কেবলমাত্র একটি নির্দিষ্ট সময়ে দিবালোক সঞ্চয় সময় অনুসরণ করা হয়। কোনো অঙ্গরাজ্যের আইনগত কিংবা রাজনৈতিক প্রধান এতে অস্বীকৃতি জানালে শুধুমাত্র সেই অঞ্চল বা রাজ্যটিই এর আওতামুক্ত থাকবে।

.jpg?w=600)