আলোর বৈশিষ্ট্য বুঝতে হলে প্রথমে আমাদেরকে স্পেকট্রাম বা বর্ণালি সম্পর্কে জানতে হবে। প্রায় ৩৫০ বছর আগে ইংল্যান্ডে রাজা দ্বিতীয় চার্লসের সময়ে আইজ্যাক নিউটন নামের একজন বিজ্ঞানী আলোর বর্ণালি আবিষ্কার করেন। নিউটনকে বলা হয়ে থাকে সর্বকালের সেরা পদার্থবিজ্ঞানী। তার গবেষণার কারণে পদার্থবিজ্ঞান, রসায়ন ও গণিতের অনেক উন্নতি সাধিত হয়েছিল। নিউটন আবিষ্কার করেছিলেন যে, সাদা রঙের আলো আসলে অনেকগুলো ভিন্ন ভিন্ন রঙের আলোর মিশ্রণ। বিজ্ঞানীদের কাছে সাদা বলতে আলাদা করে কোনো রং নেই। সাদা হচ্ছে ভিন্ন ভিন্ন কতগুলো রঙের সমষ্টি।

‘অক্সফোর্ড ইউনিভার্সিটি মিউজিয়াম অব ন্যাচারাল হিস্ট্রি’তে নিউটনের ভাস্কর্য। ছবি: এন্ড্রু গ্রে/উইকিমিডিয়া কমন্স

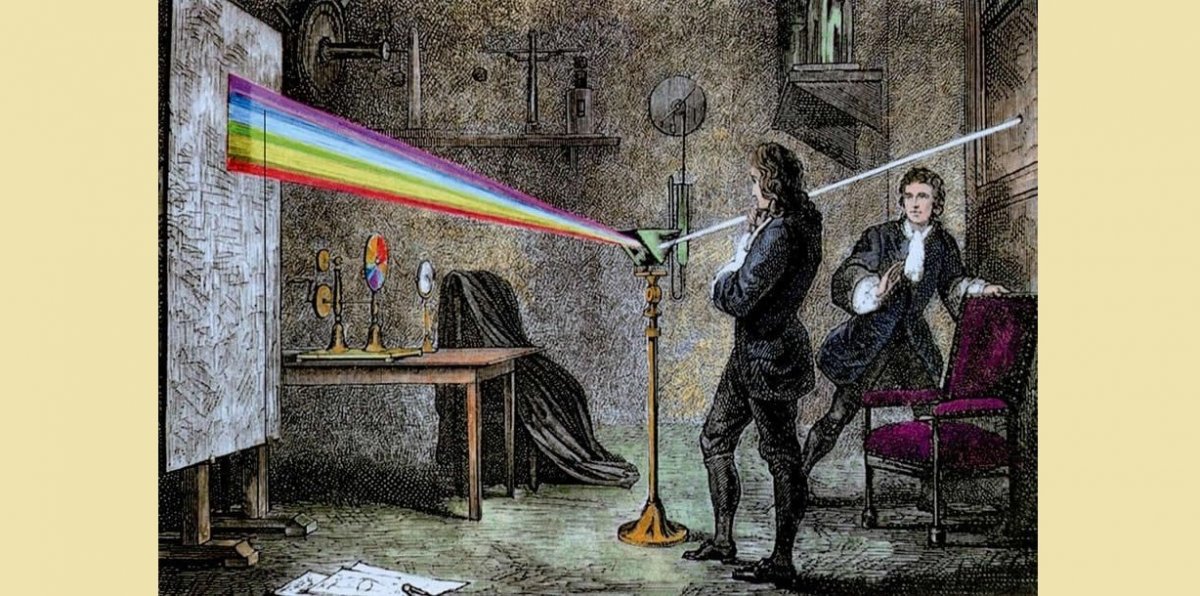

নিউটন কীভাবে আলোর এই ব্যাপারটি বের করলেন? এটি বের করার জন্য তিনি একটি পরীক্ষা করলেন। প্রথমে সব বাতি নিভিয়ে এবং সব দরজা-জানালা বন্ধ করে তার ঘরকে অন্ধকার করে নিলেন। তারপর দেয়ালে ছোট্ট একটি ছিদ্র বা চিড় তৈরি করলেন যা দিয়ে নিয়ন্ত্রিতভাবে খুব অল্প পরিমাণে আলো প্রবেশ করতে পারে। ঐ সরু আলোকরশ্মির পথে তিনি একটি প্রিজম বসিয়ে দিলেন। প্রিজম হচ্ছে এক ধরনের তিন কোণাকার কাঁচের বস্তু এবং দেখতে একদমই সাধারণ। প্রিজমকে বাংলায় ‘ত্রিশিরা কাচ’ বলা যেতে পারে।

তিনি আলোকে প্রিজমের মধ্য দিয়ে গমন করতে দিলেন। সাদা আলো যখন প্রিজমের এক পৃষ্ঠ দিয়ে প্রবেশ করে, তখন সেটি সাদাই থাকে। কিন্তু কাঁচ মাধ্যম হয়ে প্রিজমের অপর তল দিয়ে যখন আলো বেরিয়ে আসে, তখন সেটি আর সাদা রঙের থাকে না, কয়েকটি ভিন্ন রঙের হয়ে যায়। প্রিজমের দ্বারা বিশ্লিষ্ট ঐ রঙের বিন্যাস রংধনুর রঙের বিন্যাসের মতো। তিনি যখন এটি আবিষ্কার করলেন, তখন এর নাম দিলেন স্পেকট্রাম বা বর্ণালি।

শিল্পীর তুলিতে নিউটনের প্রিজম পরীক্ষা। ছবি: আইরিশ টাইমস

এই প্রক্রিয়াটি কীভাবে সম্পন্ন হয়? আলো যখন বায়ু মাধ্যমে চলাচল করে, তখন কোনো সমস্যা হয় না। কিন্তু এটি বায়ু থেকে যদি অন্য কোনো মাধ্যমে গমন করে, তখন বায়ু মাধ্যমের সাপেক্ষে আলোক রশ্মি কিছুটা বেঁকে যায়। এক মাধ্যম থেকে আরেক মাধ্যমে যাবার সময় আলোর এমন বেঁকে যাবার ধর্মকে বলে আলোর প্রতিসরণ। প্রতিসরণ সম্পন্ন হতে হলে কাঁচের দরকার নেই। পানি বা এরকম কোনো মাধ্যমে প্রবেশ করার সময়ও আলো কিছুটা বেঁকে যায়।

আলোর এরকম প্রতিসরণ হয় বলেই পানিতে নিমজ্জিত নৌকার বৈঠা দেখলে মনে হয় কিছুটা বেঁকে গেছে। কিংবা পানির গ্লাসে ডুবানো কোনো চামচ বা পাইপকেও মনে হয় বেঁকে গেছে। কিন্তু পানি থেকে তুলে নিয়ে আসলে দেখা যায় এরা আসলে সোজাই আছে।

আলোর প্রতিসরণের কারণে জলে নিমগ্ন পেন্সিলকে বাঁকা দেখাচ্ছে। ছবি: বিবিসি

আলো যখন এক মাধ্যম থেকে অন্য মাধ্যমে যায়, তখন কিছুটা বেঁকে যায়। কিন্তু এর চেয়েও গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হচ্ছে, ভিন্ন ভিন্ন রঙের আলো ভিন্ন ভিন্ন কোণে বিচ্যুত হয়। কোন আলো কতটুকু বেঁকে যাবে তা নির্ভর করে আলোর রঙের উপর। নীল আলো যে পরিমাণ কোণে বিচ্যুত হবে লাল আলো তার চেয়ে কম পরিমাণে বিচ্যুত হবে। এখন সাদা রঙের আলো যদি কতগুলো ভিন্ন রঙের আলোর মিশ্রণ হয়ে থাকে, তাহলে সাদা আলোকে প্রিজমের মধ্য দিয়ে পার করালে কী ঘটবে?

নীল আলো যেহেতু লাল আলোর চেয়ে বেশি কোণে বেঁকে যাবে, সেহেতু এখানে কাঁচ মাধ্যমে এসে তারা আলাদা হয়ে যাবে। বেগুনী, সবুজ বা হলুদ রঙের ক্ষেত্রেও একই কথা প্রযোজ্য। তার মানে দাঁড়াচ্ছে, সাদা আলো যতগুলো রঙের সমন্বয়ে গঠিত, তাদের সবগুলোই বিশ্লিষ্ট হয়ে যাবে যখন সাদা আলোকে কোনো প্রিজমের মধ্য দিয়ে প্রেরণ করা হবে। প্রিজমে বিশ্লিষ্ট হওয়া রঙগুলো রংধনুর মতো হয়। রংধনু যেমন বেগুনী, নীল, আসমানি, সবুজ, হলুদ, কমলা ও লাল এরকম ক্রমবিন্যাসে সজ্জিত থাকে, তেমনই একই ক্রমবিন্যাসে থাকে প্রিজম থেকে বিশ্লিষ্ট হওয়া সাদা আলো। সত্যি কথা বলতে কি প্রিজম আর রংধনুর কার্যপ্রক্রিয়া আসলে একই।

প্রিজমে আলোর বিক্ষেপণ। ছবি: লেখক

রংধনুর বিক্ষেপণ প্রক্রিয়া আর প্রিজমের বিক্ষেপণ প্রক্রিয়া আসলে একই। ছবি: জে জে টুয়েন্টি

নিউটনই আসলে প্রথম ব্যক্তি নন যিনি প্রিজমের সাহায্যে রংধনু উৎপন্ন করেছিলেন। নিউটনের আগেও অন্যান্যরা প্রিজমকে ব্যবহার করে রংধনু উৎপন্ন করতে পারতেন। কিন্তু ঠিক কী কারণে এমনটি হচ্ছে তা ধরতে পারেননি তারা। তারা ভেবেছিলেন, প্রিজমের মধ্য দিয়ে যাবার সময় সাদা আলোতে কোনো এক অজানা প্রক্রিয়ার রঙের ছোপ লেগে যায়, যার কারণে রংধনুর সৃষ্টি হয়। তাদের বিপরীতে নিউটনের আইডিয়া ছিল একদমই ভিন্ন রকম। তিনি ধারণা করেছিলেন, সাদা আলো আসলে অন্য সকল আলোর মিশ্রণ ছাড়া কিছু নয়। তার এই ধারণা সঠিক ছিল এবং তিনি তা অকাট্যভাবে প্রমাণও করে দেখান।

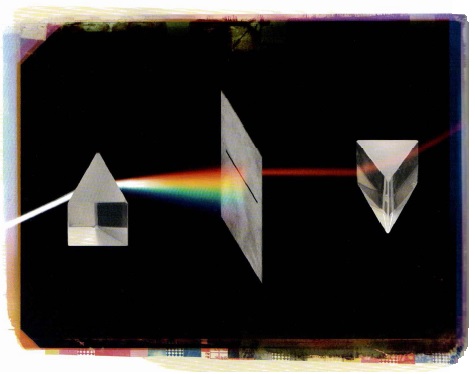

নিজের আবিষ্কার প্রমাণের জন্য তিনি আগের মতোই একটি প্রিজম নিয়ে অন্ধকার ঘরে সাদা আলোকে অন্যান্য আলোয় বিশ্লিষ্ট করেন। এরপর বিশ্লিষ্ট হয়ে যাওয়া আলোর পথে একটু সরু লম্বা চিড় সম্বলিত পাত রেখে দেন। ফলে এর মাধ্যমে সাত রঙের আলো থেকে যেকোনো এক রঙের আলোকে আলাদা করে ফেলা যায়।

এরপর আলাদা হওয়া এক রঙের আলোর গতিপথে তিনি আরেকটি প্রিজম রেখে দেন। দ্বিতীয় প্রিজমটিও আলোকে বাঁকিয়ে দিলো। কিন্তু এতে ভিন্ন ভিন্ন রঙের কোনো বর্ণালি তৈরি হলো না। প্রিজমের কাঁচ থেকে অতিরিক্ত কোনো রঙের ছোপ লেগে বর্ণালি তৈরি হলো না। এ থেকে প্রমাণ হয় প্রিজম থেকে কোনো রং যুক্ত হয় না।

ছবি: ডেভ ম্যাককেইন

মূলত এখানে আলো আছে একটিমাত্র রঙের, চিড়ের মধ্য দিয়ে আলো পাঠানোই হয়েছে মাত্র একটি রঙের, সেখানে আলোর বর্ণালি কীভাবে আসবে? এই পরীক্ষাটি থেকেই নিউটনের আবিষ্কারকে সঠিক বলে ধরে নেয়া যায়। কিন্তু তিনি এখানেই ব্যাপারটাকে শেষ করে দেননি। তার সত্যতা প্রমাণের জন্য আরো অকাট্য একটি পরীক্ষা করলেন।

দ্বিতীয় পরীক্ষাতে নিউটন তার উদ্ভাবনী দক্ষতার চমৎকারিত্বের পরিচয় দেন। কেউ যদি কোনো আবিষ্কারের ঘোষণা দেয়, সাধারণত তখন তার পক্ষে-বিপক্ষে নানা ধরনের কথাবার্তা ও তর্ক-বিতর্ক হয়। কিন্তু আবিষ্কারকের পরীক্ষার ধরন যদি শক্তিশালী হয়, তাহলে সেই পরীক্ষা সকল তর্ক-বিতর্ককে পেছনে ফেলে নিজের অবস্থান শক্ত করে নেয়। এ ধরনের অকাট্য পরীক্ষণকে বিজ্ঞানের ভাষায় ‘ক্রিটিক্যাল এক্সপেরিমেন্ট’ বলা হয়।

ছবি: ডেভ ম্যাককেইন

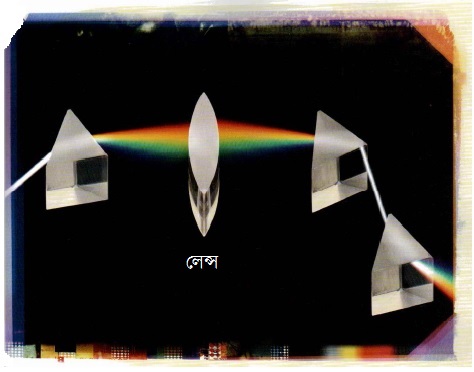

উপরের ছবির বাম দিকে দেখা যাচ্ছে সরু চিড় দিয়ে সাদা আলো প্রবেশ করে একটি প্রিজমের উপর আপতিত হচ্ছে। এখান থেকে আলো বিশ্লিষ্ট হয়ে রংধনুর আকার ধারণ করে বের হয়। রংধনুর বর্ণালি এরপর একটি লেন্সের উপর আপতিত হয়। এই ধরনের লেন্স বিক্ষিপ্ত আলোক রশ্মিকে এক বিন্দুতে মিলিত করতে পারে। এখানে লেন্সের মূল কাজ হচ্ছে বিভিন্ন রঙের আলোগুলোকে বিক্ষিপ্ত হতে না দিয়ে দ্বিতীয় প্রিজমে একত্রে প্রবেশ করানো। দ্বিতীয় প্রিজমটি এমনভাবে স্থাপন করা হয় যে, এটি রঙিন বর্ণালিকে একত্র করে সাদা আলোতে রূপান্তরিত করতে পারে।

সাদা আলো রঙিন হয়েছে, আবার সেই প্রক্রিয়া উল্টোভাবে চালিয়ে রঙিন আলোকে সাদা আলোয় রূপান্তরিত করা হয়েছে। এখানেই নিউটনের আবিষ্কারটি নির্ভুল বলে প্রমাণ হয়ে যায়। কিন্তু তিনি এখানেই শেষ না করে আবিষ্কারের সত্যতা সম্বন্ধে আরো নিশ্চিত হবার জন্য আরো নাটকীয়তা দেখান। এই সাদা আলোর গমনপথে আরো একটি প্রিজম স্থাপন করেন তিনি, যার মধ্য দিয়ে আলো প্রবেশ করে সেটি আবারো রংধনুর বর্ণালিতে বেরিয়ে যায়। সাদা আলো যে আসলে অনেকগুলো রঙিন আলোর মিশ্রণ তা প্রমাণের জন্য এই পরীক্ষাটি এতটাই অকাট্য হয়েছে যে, নিউটনের আবিষ্কার সম্বন্ধে কেউ আর কোনো প্রশ্ন তুলতে পারেনি।

ফিচার ছবি: Diplômés 2016 Villa Arson