ধরা যাক, ঢাকা শহরে বসবাসরত কোনো ব্যক্তি সপ্তাহের প্রতি মঙ্গলবার যেকোনো প্রয়োজনে নিউমার্কেট যাবেন বলে মনস্থির করলেন এবং গেলেনও। সেখানে পৌঁছানোর পর তার মধ্যে একধরনের শূন্য অনুভূতি কাজ করবে বলেই ধারণা করা যায়। কেননা, সেদিন নিউমার্কেট ও তার আশপাশের বিপণি বিতানগুলোর সাপ্তাহিক বন্ধ। ঢাকা শহরের জটিল ও সময়সাপেক্ষ পথ পেরিয়ে যখন উদ্দেশ্য সফল হয় না, ব্যর্থ হয়ে অন্য কাজে মনোনিবেশ করতে হয়, তখন মন-মেজাজ ভারী থাকারই কথা।

আসলে প্রবল পরিশ্রমের পর তার সুমিষ্ট ফল আস্বাদ করতে না পারলে খারাপ লাগাটাই স্বাভাবিক। আর সেই পরিশ্রমের কাজটি যদি একজন বিজ্ঞানী করে থাকেন, এরপর পরিশ্রমের স্বীকৃতি তো দূরে থাক, গ্রহণযোগ্যতাই যদি না পেয়ে থাকেন, তবে নিঃসন্দেহে হতাশ হয়ে পড়াটাই স্বাভাবিক। একজন বিজ্ঞানী হিসেবে কারো দীর্ঘদিনের গবেষণার ফল যদি কোনো জার্নাল কিংবা কনফারেন্সে প্রকাশের ক্ষেত্রে উপেক্ষিত হয়, তবে এর থেকে বড় আর কোনো আঘাত নেই বললেই চলে।

অথচ কয়েকজন বিজ্ঞানী আছেন যারা উপেক্ষার শিকার হয়েও মুষড়ে পড়েননি। ‘ব্যর্থতাই সফলতার চাবিকাঠি’ এই চিরন্তন বাণীকে পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে সত্য প্রমাণ করে দৃঢ় চিত্তে ঘুরে দাঁড়িয়েছেন। এমনভাবে দাঁড়িয়েছেন যে, পরবর্তীতে তারা তাদের কাজের স্বীকৃতিস্বরূপ নোবেল পুরষ্কারও অর্জন করেছেন। ব্যর্থতায় ভেঙে না পড়ে এর থেকে শিক্ষা নেয়ার জন্য এর চেয়ে ভালো উদাহরণ খুব বেশি পাওয়া যাবে বলে মনে হয় না। এরকমই কয়েকটি উদাহরণ নিয়ে আজকের আলোচনা।

দুর্বল নিউক্লিয়ার ক্রিয়া ও এনরিকো ফার্মি

পৃথিবীতে প্রাপ্ত সকল কণাকে প্রধানত ২টি ভাগে ভাগ করা হয়- একটি বোসন, অপরটি ফার্মিওন। ফার্মিওন নামটা বিজ্ঞানী এনরিকো ফার্মির সম্মানার্থেই দেওয়া। ১৯৩৩ সালে জার্মান গবেষণা জার্নাল জাইটশ্রিফট ফুয়ার ফিজিক (Zeitschrift für Physik)-এ প্রকাশিত ‘বেটা রশ্মি বিকরণে একটা তত্ত্ব দেওয়ার প্রচেষ্টা’ (An attempt of a theory of beta radiation) শিরোনামের গবেষণাপত্রে এনরিকো ফার্মি প্রথম দুর্বল নিউক্লিয়ার ক্রিয়ার উপস্থিতি সম্পর্কে বর্ণনা প্রদান করেন। দুর্বল নিউক্লিয়ার ক্রিয়া প্রকৃতিতে বিদ্যমান প্রধান ৪টি আকর্ষণ বলের ১টি (বাকি ৩টি হচ্ছে মহাকর্ষ বল, তাড়িতচৌম্বক বল এবং সবল নিউক্লীয় বল)। ফার্মির এই তত্ত্ব পরবর্তীতে এ সংক্রান্ত গবেষণায় নতুন মাত্রা যোগ করে।

কিন্তু, এর আগে এই গবেষণাপত্রটিই বিখ্যাত বিজ্ঞান জার্নাল ‘নেচার’ প্রকাশে অস্বীকৃতি জ্ঞাপন করে। তাদের বক্তব্য, “বাস্তবতা থেকে অনেকটাই দূরে এই তত্ত্বের অবস্থান”। পরবর্তীতে ফার্মির এই যুগান্তকারী তত্ত্বের স্বীকৃতিস্বরূপ তাকে ১৯৩৮ সালে দুর্বল নিউট্রন দ্বারা সংঘটিত নিউক্লিয়ার বিক্রিয়া আবিষ্কারের জন্য নোবেল পদক দেওয়া হয়। প্রসঙ্গত, বিশ্বের ১ম পারমাণবিক চুল্লি তার হাতেই গড়া।

ক্রেবস চক্র ও হান্স ক্রেবস

ক্রেবস চক্র বা সাইট্রিক এসিড চক্র জীববিজ্ঞান বা প্রাণরসায়নের অন্তর্ভুক্ত। বিজ্ঞানী হান্স অ্যাডল্ফ ক্রেবস আবিষ্কৃত এই চক্র জীববিজ্ঞান বইয়ের অবশ্যপাঠ্য এবং মানুষের শ্বাস প্রশ্বাসের সাথে সংশ্লিষ্ট অতি গুরুত্বপূর্ণ চক্র। এ চক্রের মাধ্যমেই মানবদেহে সবাত শ্বসন প্রক্রিয়ায় শক্তি উৎপাদিত হয়।

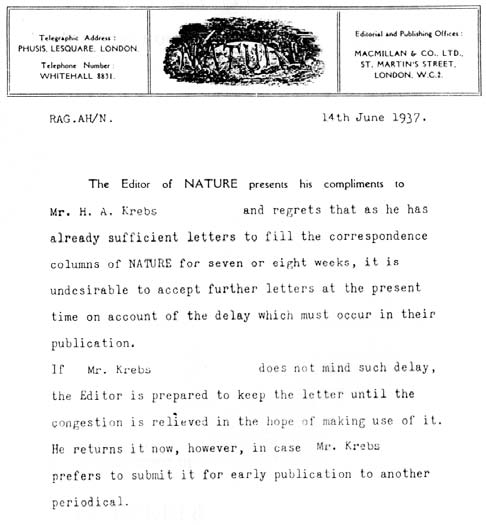

এ চক্রের সাথে সংশ্লিষ্ট গবেষণাপত্রটি ক্রেবস ১৯৩৭ সালে নেচারে প্রকাশের জন্য পাঠালে তারা একে প্রত্যাখ্যান করেনি, শুধুমাত্র সাময়িকভাবে প্রত্যাহার করেছিল। সে সময় নেচারে প্রকাশের জন্য এরমধ্যেই অনেক নিবন্ধ জমে গিয়েছিল যার কারণে তারা চাইছিল ৭-৮ সপ্তাহের মধ্যে জমে থাকা গবেষণা প্রবন্ধগুলো প্রকাশ করার পর ক্রেবসের কাজটিতে হাত দেবে। ক্রেবসের ভাষ্যমতে, “প্রত্যাখ্যান বা প্রত্যাহার যা-ই বলি, এটা ছিল আমার জীবনে প্রথমবারের অভিজ্ঞতা, যেখানে আমি ইতোমধ্যেই ৫০টিরও বেশি গবেষণা প্রবন্ধ প্রকাশ করে ফেলেছি।”

‘প্রাণী টিস্যুর মেটাবোলিজমে সাইট্রিক এসিডের ভূমিকা’ শিরোনামে এ প্রবন্ধটি পরে সে বছরেই ওলন্দাজ (ডাচ) জার্নাল এনজাইমোলোজিয়ায় প্রকাশ হয় এবং ১৯৫৩ সালে ক্রেবস চিকিৎসাবিজ্ঞানে (Physilology or Medicine) নোবেল পুরস্কার বাগিয়ে নেন।

মৌলিক কণার শ্রেণিবিন্যাস ও মারে গেল-ম্যান

সবক্ষেত্রে যে প্রবন্ধের বিষয়বস্তুই প্রবন্ধের প্রত্যাখ্যানের কারণ হয়, তা নয়। যেমনটা হয়েছে মারে গেল-ম্যানের ক্ষেত্রে। মৌলিক কণার শ্রেণিবিন্যাস এবং তাদের মধ্যবর্তী ক্রিয়া প্রতিক্রিয়া আবিষ্কারে বিশেষ অবদান রাখার জন্য নোবেল কমিটি মারে গেল-ম্যানকে ১৯৬৯ সালে পদার্থবিজ্ঞানে নোবেল পুরস্কারে ভূষিত করে।

তবে তার আগে তাকে অদ্ভুত রকমের প্রত্যাখ্যানের মুখোমুখি হতে হয়। এ প্রত্যাখ্যান প্রবন্ধের বিষয়বস্তুকে নিয়ে নয়, এ প্রত্যাখ্যান শিরোনামের। মারে গেল-ম্যান তার নিবন্ধের শিরোনাম দেন ‘কৌতূহলোদ্দীপক কণাসমূহ’। তাকে এ শিরোনাম পরিবর্তন করতে বলা হলে তিনি নতুন নাম দেন ‘অদ্ভুত কণাসমূহ’। এটাও ফিজিকাল রিভিউ জার্নালের মনঃপুত না হলে তারা নিজে থেকেই এর শিরোনাম দেয় ‘আইসোটোপিক স্পিন এবং কৌতূহলোদ্দীপক কণাসমূহ (Isotopic Spin and Curious Particles)’। বিষয়টা বিজ্ঞানী মারের পছন্দ না হলেও সে সময় তার কাছে অন্য কোনো উপায়ন্তরও ছিল না।

রেডিওইমিউনোএসে উদ্ভাবন ও রোজালিন ইয়ালো

রেডিওইমিউনোএসে হচ্ছে রেডিও আইসোটোপের সাথে সংশ্লিষ্ট একটি অ্যান্টিজেনের মাধ্যমে দেহে অ্যান্টিবডির মাত্রা শনাক্তকরণের একটি কৌশল। এ কৌশল উদ্ভাবনের জন্য রোজালিন ১৯৭৭ সালে চিকিৎসাবিজ্ঞানে নোবেল পুরস্কারে সম্মানিত হন।

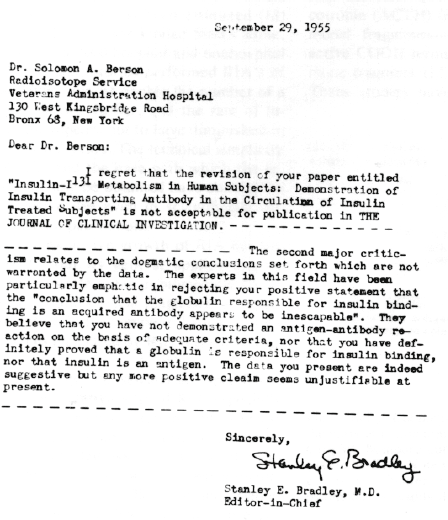

তবে এর ২২ বছর আগে ১৯৫৫ সালে তিনি যখন দি জার্নাল অব ক্লিনিকাল ইনভেস্টিগেশন-এ তার উদ্ভাবনটি প্রকাশের জন্য পাঠান, তখন পর্যালোচক তথা রিভিউয়াররা এতে প্রস্তাবিত পদ্ধতি এবং তার ফলাফল নিয়ে সন্দিহান ছিলেন বিধায় তারা একে বাতিল করে দেন।

এতে রোজালিন হতাশ না হয়ে বরং একে আরও সমৃদ্ধ করেন এবং স্বীকৃতিটাও অর্জন করেন। তার নোবেল পুরস্কার প্রাপ্তির পরবর্তী জীবনে তিনি খুব সানন্দেই তার সেই প্রত্যাখ্যান পত্রটি সবাইকে দেখিয়ে বেড়াতেন।

১ম হিগস মডেল ও পিটার হিগস

হিগস বোসন বা ঈশ্বর কণার নাম অনেকেই শুনে থাকবেন। পরীক্ষাগারে এর অস্তিত্ব শনাক্ত করা হয়েছে খুব বেশি দিন হয়নি। কেবল মাত্র ৭ বছর হতে চললো। এ কণার অস্তিত্বসূচক ভবিষ্যদ্বাণী প্রদানকারী পিটার হিগসের গবেষণা প্রবন্ধটি ফিজিকাল লেটার্স কর্তৃপক্ষ গ্রহণ করতে অস্বীকৃতি জানায় এই মর্মে যে, “এটি খুব সহসা প্রকাশের সম্ভাবনা নেই।”

পরবর্তীতে ২০১২ সালে সার্নের গবেষকরা পরীক্ষাগারে একে শনাক্ত করতে সক্ষম হন এবং ২০১৩ সালে পদার্থবিজ্ঞানের নোবেল পুরস্কার তার ঝুলিতে যায়। সে বছরই এ বিষয়ে তার মূল প্রবন্ধ ‘ভরহীন বোসন ছাড়াই স্বতঃস্ফূর্ত প্রতিসম বিভাজন’ ১৯৬৬ সালে প্রত্যাখ্যাত হওয়ার পর অবশেষে ফিজিকাল রিভিউ জার্নালে প্রকাশিত হয়।

নিউক্লিয়ার ম্যাগনেটিক রেজোনেন্স স্পেক্ট্রোস্কোপি ও রিচার্ড আর্ন্সট

নিউক্লিয়ার ম্যাগনেটিক রেজোনেন্স বা এনএমআর সম্বন্ধে হয়ত পরিচিত নয় অনেকে। এটা জেনে রাখলেই হবে যে, পদার্থের অভ্যন্তরে অণুর গঠন এবং গতিবিধি পর্যবেক্ষণে এটি রসায়নবিদদের কাছে খুবই কার্যকর এক পদ্ধতি। ১৯৬৬ সালে এ পদ্ধতির প্রস্তাবনার জন্য ১৯৯১ সালে রসায়নে নোবেল পুরস্কার পাওয়া আর্ন্সটের ভাষায়,

“বৈজ্ঞানিক যন্ত্রপাতির পর্যালোচনা (Review of Scientific Instruments) নিবন্ধে আমাদের প্রবন্ধটি প্রকাশিত হওয়ার পূর্বে জার্নাল অব কেমিক্যাল ফিজিক্স আমাদের একে দুই দুইবার বাতিল বলে সাব্যস্ত করে।”

কোয়াজিক্রিস্টাল আবিষ্কার ও ড্যান শেক্টম্যান

ক্রিস্টাল বা স্ফটিক কোনগুলো? পরপর অসংখ্য একই ধরনের গঠনের পুনরাবৃত্তির মাধ্যমে যে আকৃতি গড়ে উঠে তাকেই বলে ক্রিস্টাল। কোয়াজিক্রিস্টাল হলো সেই সব পদার্থ যেগুলো ক্রিস্টালের মতোই দেখতে কিন্তু আচরণগতভাবে ক্রিস্টালের অনুরূপ নয়। এতে থাকা গাঠনিক মূলটি ক্রিস্টালের মতোই সুসজ্জিত কিন্তু পর্যাবৃত্ত নয়, মানে মূল গঠনের পুনরাবৃত্তি হয় না।

তার আবিষ্কৃত এই গঠনগুলো নিয়ে ১৯৮৪ সালে ‘দ্রুত কঠিনীত অ্যালুমিনিয়াম ম্যাঙ্গানাইডের ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র গঠন’ (The Microstructure of Rapidly Solidified Al6Mn) শিরোনামে তার গবেষণা প্রবন্ধটি ফিজিকাল রিভিউ লেটার্স এই বলে ফিরিয়ে দেয় যে, এই গবেষণাটি ধাতু গবেষণার সাথেই বেশি মানানসই। ১ বছর পর এটি স্প্রিঞ্জার (Springer)-এর মেটালার্জিক ট্রানজ্যাশন্স জার্নালে প্রকাশিত হয়। পরে শেক্টম্যান ২০১১ সালে নোবেল পুরস্কারে পুরস্কৃত হন।

পলিমিরেজ চেইন রিয়্যাকশন (পিসিআর) ও ক্যারি মালিস

পলিমিরেজ চেইন রিয়্যাকশন বা পিসিআর হচ্ছে ডিএনএ-র কোনো অংশকে পরীক্ষাগারে বিবর্ধনের কৌশল। পিসিআর কৌশল নিয়ে বিজ্ঞানী ক্যারি মালিসের যুগান্তকারী প্রবন্ধটি ১৯৯৩ সালে বিখ্যাত জার্নাল সায়েন্স-এর পর্যালোচক দল কোনো কারণ ব্যতীত প্রত্যাখ্যান করলেও সেই বছরেই তার এ আবিষ্কারের জন্য তিনি যুগপৎভাবে রসায়নে নোবেল পুরস্কার হস্তগত করেন এবং সায়েন্স জার্নালকে পরে মোক্ষম জবাব দেন এই বলে যে,

“পিসিআর নিয়ে আমার ১ম প্রবন্ধটা সায়েন্স থেকে প্রত্যাখ্যাত হওয়ার সময় যেমন ড্যান কশল্যান্ড এর সম্পাদক ছিল, আবার এর তিন বছর পর এটি বর্ষসেরা অণু বলে ঘোষিত হওয়ার সময়ও সেই কশল্যান্ডই সম্পাদক হিসেবে দায়িত্বপ্রাপ্ত ছিল।”

এ উদাহরণগুলোই প্রমাণ করে যে, উপেক্ষা বা প্রত্যাখ্যান মানেই থেমে যাওয়া নয়, বরং ভুল ত্রুটি সংশোধন করার থাকলে সংশোধন করে পুনরায় বীরবিক্রমে ঝাঁপিয়ে পড়া, আর থাকতে হবে হাল না ছাড়ার মানসিকতা।

2.jpg?w=600)