তীব্র গরমের সময়। সন্ধ্যেবেলা। বিদ্যুৎ নেই। গায়ের গেঞ্জিটাও সোয়েটারের মতো গরম মনে হচ্ছে। বিরক্ত হয়ে বেরিয়ে এলেন বাইরে- বাড়ির পেছন দিকটায়। গাছ-লতা-পাতায় ঝোড়ের মতোই হয়ে আছে জায়গাটা। এর মধ্যেই টিম টিম করে জ্বলা একটা আলো কেড়ে নিলো আপনার দৃষ্টি; আসলে একটা নয়- শয়ে শয়ে। জোনাকির আলোয় যেন মনে হচ্ছে আকাশের তারাগুলোই নেমে এসেছে জংলায়।

অভিনন্দন! বায়োলুমিনেসেন্সের সবচে’ সহজ পাঠ আপনি এখনি পেয়ে গেলেন চোখের সামনে।

এই যে প্রেক্ষাপটের কথা বলা হলো, এর কেন্দ্রে আছে বায়োলুমিনেসেন্স, বাংলায় জৈবদ্যুতি। কাকে বলে বায়োলুমিনেসেন্স? জীবন্ত জীবদেহ থেকে হরেক রঙের আলো উৎপাদন এবং পরিশেষে নিঃসরণের ঘটনাকে বলে বায়োলুমিনেসেন্স। এটি একটা জৈবিক ঘটনা। জোনাকির মতো যেসকল জীবের এই ক্ষমতা আছে, তাদেরকে বলা হয় বায়োলুমিনেসেন্ট। সচরাচর আমরা বায়োলুমিনেসেন্ট হিসেবে জোনাকিকে দেখে থাকি, কিন্তু আদতে এরকম আলোদানকারী জীবের সংখ্যা নেহায়েত কম নয়! উদ্ভিদ আর স্তন্যপায়ী প্রাণী ব্যতিত বহু কীটপতঙ্গ, ব্যাকটেরিয়া, ছত্রাক, শৈবাল, প্লাঙ্কটন এবং অসংখ্য সামুদ্রিক মাছ বায়োলুমিনেসেন্সের মাধ্যমে মাধ্যমে আলো তৈরির ক্ষমতা রাখে। স্কুইড, ড্রাগনফিশ, অ্যাংলার ফিশ, অক্টোপাস, জেলিফিশ, ক্লিক বিটল, ডিনোফ্লাজেলাটিস… নাম বলে শেষ করা যাবে না এদের। আশ্চর্যের কথা হলো, সামুদ্রিক জীবের মধ্যেই এর সংখ্যা বেশি। সামুদ্রিক প্রাণীদের শতকরা ৭৬ ভাগই বায়োলুমিনেসেন্ট এবং সমুদ্রের সকল স্তরেই এদের নিবাস!

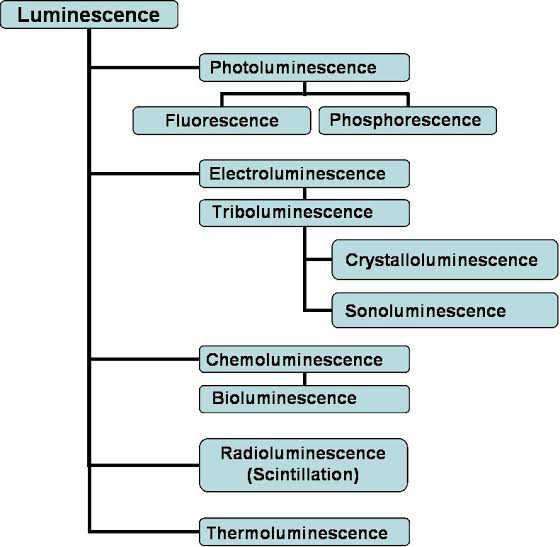

বায়োলুমিনেসেন্স কার্যত একধরনের জৈব-রাসায়নিক ঘটনা। এ নিয়ে বলবার আগে উল্লেখ করা ভাল, প্রকৃতিতে লুমিনেসেন্স শুধু এই একরকমের নয়, আবার বায়োলুমিনেসেন্স নিজেও কোনো মৌলিক ভাগ নয়, বরং এটি এক বিশেষ রকমের কেমিলুমিনেসেন্স।

কেমিলুমিনেন্স কী? কোনো ধরনের রাসায়নিক প্রক্রিয়ায় আলো নিঃসৃত হলে তাকে বলে কেমিলুমিনেসেন্স। আর জীবদেহে জৈবনিক (জৈব + রাসায়নিক) বিক্রিয়ায় যে কেমিলুমিনেসেন্স ঘটে, তাকে বলে বায়োলুমিনেসেন্স। এখন বলতে পারেন, বায়োলুমিনেসেন্সের কি ভাই-বোন আছে আর? হ্যাঁ, আছে! শুধু আপন ভাই-বোনই না, অনেক ‘তুতো’ ভাইবোনও আছে। তড়িৎ রাসায়নিক বিক্রিয়ায় যখন আলো নিঃসরিত হয়, তাকে বলে ইলেক্ট্রোলুমিনেসেন্স, তেজস্ক্রিয় পদার্থের দ্রবীভূতকরণ থেকে আলো নিঃসরিত হলে তার নাম লায়োলুমিনেসেন্স। এরা কেমিলুমিনেসেন্সেরই অন্তর্ভুক্ত। এছাড়াও বাহ্য উৎস থেকে শোষিত আলো নিঃসরিত হতে পারে (ফ্লুরোসেন্স), ক্রিস্টালাইজেশনের সময় আলো নিঃসরিত হতে পারে (ক্রিস্টালোলুমিনেসেন্স), এমনকি ক্রিস্টাল ভাঙার সময়ও আলো নিঃসৃত হতে পারে (ফ্যাক্ট্রোলুমিনেসেন্স)। বলাই বাহুল্য, এরা সকলেই সালোকীয় বৈশিষ্ট্যে স্বতন্ত্র।

ফিরে আসা যাক বায়োলুমিনেসেন্সে। বিষয়টা কীভাবে কাজ করে তা না জানলে কি আর বিজ্ঞানমনস্ক হৃদয় তৃপ্ত হয়?

আগেই বলা হয়েছে, জীবদেহের অভ্যন্তরে (বহুকাল ধরে বিবর্তিত) রাসায়নিক বিক্রিয়াই বায়োলুমিনেসেন্সের কারণ। স্বভাবতই এ বিক্রিয়ায় আলোর বিচ্ছুরণ ঘটবে। বিক্রিয়ায় যখন কোনো প্রোটিন (বা কিছু প্রজাতিতে কোনো আয়ন) কোনো আলো উৎপাদনকারী উপাদানকে ভাঙে, তখন তার একটি উপজাত হিসেবে আলো নির্গত হয়। সাধারণত যে উপাদানটি আলো তৈরি করে সেটিকে বলা হয় লুসিফারিন (আলো উৎপাদনের বৈশিষ্ট্যধারী যৌগ) আর যে উপাদান বা এনজাইম এখানে ক্রিয়া করে, তার নাম লুসিফারেজ।

লুসিফারিন সংশ্লেষিত হয় হিস্পিডিন নামক রাসায়নিক যৌগ থেকে। হিস্পিডিনের ওপর হাইড্রোক্সিলেজ এনজাইম ক্রিয়া করে লুসিফারিন উৎপাদন করে। বায়োলুমিনেসেন্টদের দেহে এ প্রক্রিয়াটি স্বতঃস্ফূর্তভাবে ঘটে থাকে। লুসিফারিন থেকে আলো নিঃসরণের সাধারণ কৌশলটা বর্ণনা করা যাক এখানে।

প্রথমে লুসিফারিন এনজাইমের ক্রিয়ায় লুসিফেরিল অ্যাডেনাইলেট নামক মধ্যবর্তী যৌগ তৈরি করে। কোষস্থ এটিপি এ বিক্রিয়ায় সক্রিয়ণ শক্তির (বিক্রিয়া প্রাথমিকভাবে শুরু হতে যে শক্তি দরকার হয়) যোগান দেয়। উৎপন্ন লুসিফেরিল অ্যাডেনাইলেট অক্সিজেন দ্বারা জারিত হয়ে এবং পর্যায়ক্রমে কার্বন ডাইঅক্সাইড ত্যাগের মাধ্যমে উত্তেজিত অক্সিলুসিফারিন তৈরি করে। অক্সিলুসিফারিন কিটো-ইনল টটোমার সাম্যাবস্থা সৃষ্টি করে। এখানে বলা দরকার, টটোমার হচ্ছে বিশেষ প্রকারের সমাণু বা বলা যেতে পারে কোনো রাসায়নিক যৌগের যমজ ভাই, যারা দেখতে হুবহু পরস্পরের মতো, কিন্তু তাদের বৈশিষ্ট্য ভিন্নরকম। উত্তেজিত অক্সিলুসিফারিন স্থিতিশীল অবস্থায় আসার জন্যে শক্তি বিকিরণ করে, বিকিরিত শক্তিকেই আমরা আলো হিসেবে দেখি।

আমরা দেখি আমাদের ঘরোয়া বিদ্যুৎবাতি তার শক্তির মাত্র দশ ভাগ আলোকশক্তিতে পরিণত করতে পারে, বাকি প্রায় নব্বই ভাগই তাপে পরিণত হয়। মজার ব্যাপার হচ্ছে, লুসিফারিন তাপ প্রতিরোধী হওয়ায় আলোকে ঠান্ডা রাখে, ফলে বায়োলুমিনেসেন্ট জীবের আলোয় তাপ নির্গত হয় না এবং তারা তাদের সমস্ত শক্তির শতভাগই আলোকশক্তিতে পরিণত করতে পারে।

আলো তো বের হলো, কিন্তু তার রঙ কী হবে? বর্ণালীমিতি থেকে আমরা জানি, রঙ আসলে নির্দিষ্ট তরঙ্গদৈর্ঘ্য সীমার তরঙ্গ ছাড়া কিছুই না। আলোর বর্ণ কী হবে তা ব্যাখ্যা করার আসলে একক কোনো কৌশল নেই, বরং অনেকগুলো পরিপূরক কৌশল আছে। তবে লুসিফারিনের গাঠনিক বৈশিষ্ট্যই যে অনেকাংশে এটি নির্ধারণ করে- সে বিষয়ে দ্বিমত নেই খুব বেশি।

একটি কৌশলে বলা হয়, আলোর প্রকৃতি নির্ভর করে উৎপাদ যৌগটি কিটো যৌগ থেকে গ্রাউন্ড স্টেটে আসছে, নাকি ইনল যৌগ থেকে গ্রাউন্ড স্টেটে আসছে। এখানে বলা হয়, কিটো যৌগ উত্তেজিত অবস্থায় লাল আলো দেয়, আর ইনল যৌগ থেকে আসে হলুদাভ সবুজ আলো। কিছু কৌশলে পারিপার্শ্বিক পরিবেশীয় উপাদানকে গুরুত্ব দেওয়া হয়। বলা হয়, পরিবেশের কিছু আনুষাঙ্গিক দ্রব্যের সাথে অক্সিলুসিফারিনের স্থির বৈদ্যুতিক প্রতিক্রিয়া তার টটোমারাইজেশনে প্রভাব ফেলে আলোর প্রকৃতি নির্ধারণ করে দেয়।

তবে লুসিফারিন-লুসিফারেজ বিক্রিয়াই আলো নিঃসরণের একমাত্র পদ্ধতি নয়। লুসিফারেজের বদলে কোনো কোনো সামুদ্রিক প্রাণী একোয়ারিন নামক ফটোপ্রোটিন ব্যবহার করে। একোয়ারিন, অপর একটি প্রোটিন, ক্যালসিয়াম আয়ন এবং অক্সিজেনের বিক্রিয়ায় তৈরি হয় সিলেন্ট্রামাইড। বিক্রিয়ার ফলে উৎপন্ন সিলেন্ট্রামাইড থেকে নীল রঙের আলো বেরোয়।

কিছু প্রাণী অবশ্য আলো তৈরি করার ক্ষমতা ছাড়াও আলো নিঃসরণ করার ক্ষমতা রাখে। কীভাবে? সিমবায়োসিস বা মিথোজীবীতার মাধ্যমে! উক্ত প্রাণীগুলো হয়তো বায়োলুমিনেসেন্ট ব্যাকটেরিয়া বা ছত্রাককে পরজীবী হিসেবে থাকতে দেয় বা খাদ্যের যোগান দেয়- বিনিময়ে তারা ব্যবহার করে তাদের ‘আলো’কে!