আমাদের সংখ্যা পদ্ধতি ১০ ভিত্তিক। প্রায় সব কিছু পরিমাপের জন্যই আমরা দশমিক পদ্ধতির একক ব্যবহার করি। কিন্তু সময়ের ক্ষেত্রে আমাদের এককগুলো খুবই অদ্ভুত। ৩৬৫ দিনে ১ বছর, ৩০ দিনে ১ মাস, ৭ দিনে ১ সপ্তাহ, ২৪ ঘণ্টায় ১ দিন- কোনোটির সাথে কোনোটির মিল নেই। এর পেছনে অবশ্য কারণও আছে। ১ বছর বা ৩৬৫ দিন হচ্ছে সূর্যের চারিদিকে পৃথিবীর একবার ঘুরে আসার সময়, ১ মাস বা ৩০ দিন হচ্ছে চাঁদের পৃথিবীকে আবর্তন করার সময় এবং ১ দিন হচ্ছে পৃথিবীর নিজ অক্ষের উপর ঘুরতে পৃথিবীর প্রয়োজনীয় সময়।

কিন্তু এরপর দিনের ভগ্নাংশগুলোর পেছনে কোনো প্রাকৃতিক কারণ নেই। অর্থাৎ ১ দিন সমান যে ২৪ ঘণ্টা, এর পেছনে চন্দ্র, সূর্য বা পৃথিবীর আবর্তনের কোনো সম্পর্ক নেই। ১ দিন সমান ২৪ ঘণ্টা না হয়ে ১০ ঘণ্টা বা ২০ ঘণ্টাও হতে পারত। কেন হয়নি? অথবা ১ ঘণ্টাকে কেন ৬০ মিনিট, বা ১ মিনিটকে কেন ৬০ সেকেন্ড ধরা হয়েছে? কেন ১০০ মিনিট বা ১০০ সেকেন্ড ধরা হয়নি? সংক্ষেপে উত্তরটি হচ্ছে, হাজার হাজার বছর ধরে এই পদ্ধতি চলে আসছে। কেন ঠিক এই ২৪ এবং ৬০ এর পদ্ধতিই চালু হয়েছে, তার পেছনে ইতিহাসবিদরা কয়েকটি কারণ চিহ্নিত করেছেন।

দিন কেন ১২ ঘণ্টা?

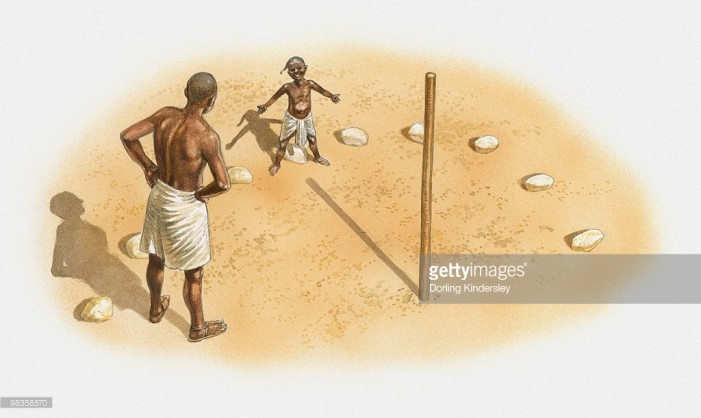

সরল সূর্যঘড়ি; Source: Getty Images

১২ ঘণ্টা ভিত্তিক দিন প্রথম ব্যবহার করতে দেখা যায় প্রাচীন মিসরীয় সভ্যতায়। মিসরীয়দের তৈরি প্রথম দিকের সূর্যঘড়ি ছিল খুবই সাধারণ একটি কাঠি, যার ছায়ার দৈর্ঘ্য দেখে দিনের বিভিন্ন সময়ের হিসেব বের করা হতো। তবে আজ থেকে অন্তত ৩,৫০০ বছর পূর্বেই মিসরীয়রা উন্নততর সূর্যঘড়ি আবিষ্কার করে, যেখানে দিনকে ১২টি ভাগে ভাগ করা হয়। কেন তারা দিনকে ১২ ভাগ করেছিল, ইতিহাসবিদরা তার বিভিন্ন ব্যাখ্যা দিয়েছেন।

কারো মতে, ১২ সংখ্যাটি নেওয়া হয়েছিল বছরের ১২টি মাস থেকে অনুপ্রাণিত হয়ে। আবার কেউ কেউ মনে করেন, ১২ সংখ্যার ধারণাটি রাশিচক্রের ১২টি নক্ষত্রপুঞ্জ থেকে প্রভাবিত। অবশ্য অনেকে মনে করেন, প্রাচীন মিসরীয়রা ব্যাবলনীয়দের ১২ ভিত্তিক সংখ্যা পদ্ধতি দ্বারা প্রভাবিত হয়ে ১২ ঘণ্টার দিন চালু করেছিল। তবে মিসরীয়রা ঘণ্টাগুলোকে আর মিনিট বা সেকেন্ডে ভাগ করেনি, এবং তাদের ঘণ্টাগুলোও গ্রীষ্মকালে বড় এবং শীতকালে ছোট হতো।

১২ ঘন্টা সময় বিশিষ্ট সূর্যঘড়ি; Source: timecenter.com

প্রাচীন চীনারাও দিন এবং রাতকে পৃথক পৃথক ১২ ঘণ্টায় হিসেব করতো, যা দ্বৈত ঘণ্টা নামে পরিচিত ছিল। তবে চীনে একইসাথে আরেকটি পদ্ধতিও চালু ছিল, যেখানে দিনকে ১০০টি ভাগে ভাগ করা হতো। প্রতিটি ভাগকে চীনা ভাষায় ‘কে’ বলা হতো। কিন্তু ১০০ সংখ্যাটি ১২ এর মতো ৩ দ্বারা বিভাজ্য না হওয়ায় দুই পদ্ধতির মধ্যে সময়ের রূপান্তর জটিল ছিল। ফলে পরবর্তীতে ১৬২৮ সালে ১০০ ভাগকে সংশোধন করে ৯৬ ভাগে রূপান্তরিত করা হয়েছিল। ৯৬, ১২ এর গুণিতক হওয়ায় দুই পদ্ধতির মধ্যে সমন্বয় করা সহজ হয়।

রাত কেন ১২ ঘণ্টা?

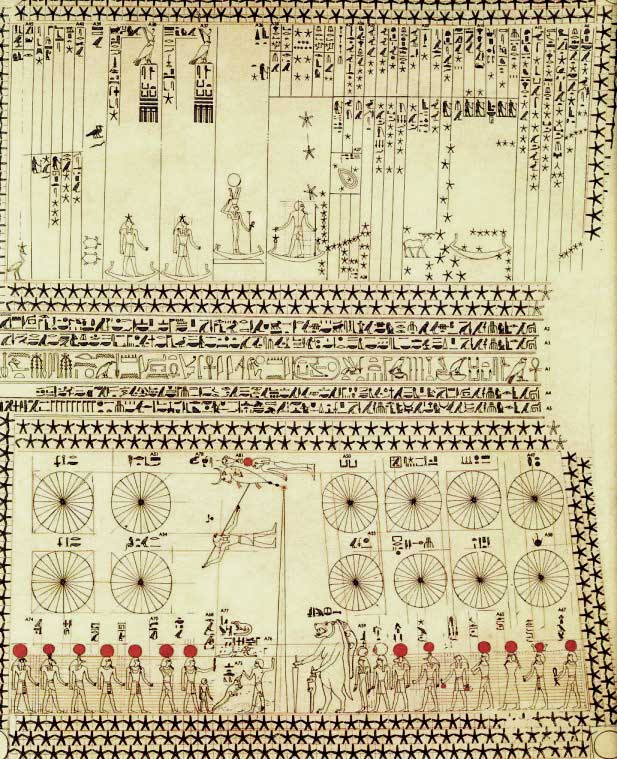

দিনের বেলাকে সূর্যঘড়ির সাহায্যে ১২ ভাগে ভাগ করা সম্ভব হলেও রাতে তা সম্ভব ছিল না। ফলে প্রাচীন মিসরীয় জ্যোতির্বিদরা রাত্রিবেলাকে ভাগ করার জন্য নক্ষত্রের সাহায্য নিতেন। তারা সে সময় ডেকান্স নামে ৩৬টি নক্ষত্রপুঞ্জকে ব্যবহার করতেন, যার মধ্যে ১৮টি রাত্রিবেলা দৃশ্যমান থাকতো। এর মধ্যে ৩ করে ৬টিকে দেখা যেত সন্ধ্যা এবং ভোরের আলো-আঁধারির সময়টুকুতে, আর বাকি ১২টি দেখা যেত গাঢ় অন্ধকারের সময়ে। এই ১২টি নক্ষত্রের উদয়ের সময়ের মাধ্যমেই মিসরীয়রা রাত্রিবেলাকে ১২টি ভাগে ভাগ করত।

নক্ষত্র ব্যবহার করে রাতের ঘণ্টাগুলোর দৈর্ঘ্য নির্ণয়ের এই পদ্ধতির নমুনা সে সময়ের কিছু কফিনের ঢাকনাতেও পাওয়া গেছে। সম্ভবত মিসরীয় বিশ্বাস করত, মৃত ব্যক্তিরও সময়ের হিসেব রাখার দরকার হতে পারে। তবে এ পদ্ধতিতে বছরের বেশিরভাগ সময়ই রাতের ঘণ্টাগুলো এখনকার ১ ঘণ্টার সমান হতো না। সেগুলো হতো প্রায় ৪০ মিনিট দীর্ঘ।

রাতের বেলা ডেকান্স তারকাপুঞ্জের চিত্রায়িত দৃশ্য; Source: scienceabc.com

২৪ ঘন্টার একীভূত দিবারাত্রির ধারণা

পৃথক পৃথকভাবে ১২ ঘণ্টার দিন এবং ১২ ঘণ্টার রাত নির্ধারণের পর ২৪ ঘণ্টার দিনরাত্রির ধারণাটি তৈরি হয়। কিন্তু বছরের সব সময় সমান দৈর্ঘ্যের ঘণ্টার কৃত্রিম ধারণাটি প্রথম ব্যবহার হতে দেখা যায় খ্রিস্টপূর্ব তৃতীয় শতকে, যখন গ্রীক জ্যোতির্বিদরা তাদের তত্ত্বীয় হিসেব-নিকেশের জন্য এ ধরনের আদর্শ সময়ের প্রয়োজনীয়তা অনুভব করেন। ১২৭ থেকে ১৪৭ খ্রিস্টপূর্বাব্দে গ্রীক জ্যোতির্বিদ হিপারকাস সর্বপ্রথম সমান দৈর্ঘ্যের ২৪ ঘণ্টার দিন ব্যবহার করার প্রস্তাব দিয়েছিলেন। কিন্তু চতুর্দশ শতকে ইউরোপে যান্ত্রিক ঘড়ি আবিস্কার হওয়ার পূর্ব পর্যন্ত তার প্রস্তাব কার্যকর হয়নি।

১ ঘণ্টায় কেন ৬০ মিনিট?

সংখ্যাপদ্ধতি

আমাদের ১০ ভিত্তিক সংখ্যা পদ্ধতি এসেছে হাতের ১০টি আঙ্গুল ব্যবহার করে গণনা করার সুবিধার্থে। কিন্তু আজ থেকে অন্তত ৫,০০০ বছর আগে, সুমেরীয় সভ্যতায় জটিল গাণিতিক এবং জ্যামিতিক হিসাবের জন্য দশমিক সংখ্যা পদ্ধতির পরিবর্তে ১২ এবং ৬০ ভিত্তিক সংখ্যা পদ্ধতি ব্যবহার করতো। ১০ ভিত্তিক পদ্ধতির সীমাবদ্ধতা হলো, ১০ কে শুধুমাত্র ২ এবং ৫ ছাড়া অন্য কিছু দিয়ে ভাগ করা যায় না। সেই তুলনায় ১২ কে ২, ৩, ৪, ৬ দ্বারা এবং ৬০ কে ২ থেকে ৬ পর্যন্ত সবগুলো সংখ্যা দিয়ে ভাগ করা যায় বলে এসব পদ্ধতিতে ভগ্নাংশের কাজ হিসেব করা বেশ সহজ ছিল।

কফিনের ভেতরে পাওয়া সময়ের হিসাব; Source: Wikimedia Commons

এছাড়াও সুমেরীয়রা এবং পরবর্তী ব্যাবলনীয়রা হাতের বৃদ্ধাঙ্গুলি দিয়ে বাকি চারটি আঙ্গুলের তিনটি করে বিভাজন হিসেব করে এক হাতে মোট ১২ পর্যন্ত গণনা করত। এক হাতের ১২টি সংখ্যাকে অন্য হাতের ৫টি আঙ্গুল দ্বারা গুণ করলে দুই হাতে সর্বোচ্চ ৬০ পাওয়া যায়। এটিও মিনিট-সেকেন্ডে ৬০ সংখ্যাটি নির্বাচনের একটি গুরুত্বপূর্ণ কারণ হতে পারে।

জ্যামিতি ও জ্যোতির্বিদ্যা

সুমেরীয় সভ্যতার পতনের পর খ্রিস্টপূর্ব অষ্টাদশ শতাব্দীতে ব্যাবলনীয়রা কোণ পরিমাপের জন্য ডিগ্রী আবিস্কার করে। সে সময় তাদের ধারণা ছিল পৃথিবী ৩৬০ দিনে একবার সূর্যকে আবর্তন করে। অর্থাৎ যদি প্রতিদিনের কৌণিক আবর্তনকে ১ ডিগ্রী হিসেবে সংজ্ঞায়িত করা হয়, তাহলে পূর্ণ আবর্তনে ৩৬০ ডিগ্রী সম্পন্ন হয়। ইতিহাসবিদরা ধারণা করেন, এখান থেকেই বৃত্তের ৩৬০ ডিগ্রীর ধারণাটি আসে। বৃত্তের এক ষষ্ঠাংশ, অর্থাৎ ৬০ ডিগ্রী প্রকৃত কোণ গঠন করে। অর্থাৎ ৬০ ডিগ্রী করে বৃত্তের অভ্যন্তরে ছয়টি ত্রিভুজ আঁকলে প্রতিটি ত্রিভুজ সমবাহু হয়। এ কারণে তখন থেকেই জ্যামিতি এবং জ্যোতির্বিদ্যায় ৬০ সংখ্যাটির বিশেষ গুরুত্ব ছিল।

৩৩৫ থেকে ৩২৪ খ্রিস্টপূর্বের মধ্যে আলেকজান্ডার দ্য গ্রেটের বিশাল এলাকা বিজয়ের ফলে ব্যাবিলনের জ্যোতির্বিদ্যা গ্রীসে এবং ভারতীয় উপমহাদেশে ছড়িয়ে পড়ে। এরপর ইসলামের আবির্ভাবের পর মুসলিম বিজ্ঞানী ও জ্যোতির্বিদরাও রোম এবং ভারত থেকে ১২ এবং ৬০ ভিত্তিক সময় পরিমাপের পদ্ধতি গ্রহণ করেন। এভাবে ধীরে ধীরে বিশ্বব্যাপী এই পদ্ধতি বিস্তার লাভ করে।