১৯৬৩ সালের ইংলিশ সামার। তিন টেস্টের সিরিজ খেলতে ব্রিটিশ মুলুকে ওয়েস্ট ইন্ডিজ। স্যার গ্যারি সোবার্স তো ছিলেনই, সাথে ছিলেন ষাটের দশক কাঁপানো দুই পেসার স্যার ওয়েসলি হল ও স্যার চার্লি গ্রিফিথ। ওদিকে ইংলিশ শিবিরে ছিলেন ফ্রেড ট্রুম্যান, কলিন কাউড্রে, ডেভিড অ্যালান, কেন বেরিংটনরা। আরো একজন ছিলেন, যার সাথে একটু পরই পরিচয় হবে আপনাদের।

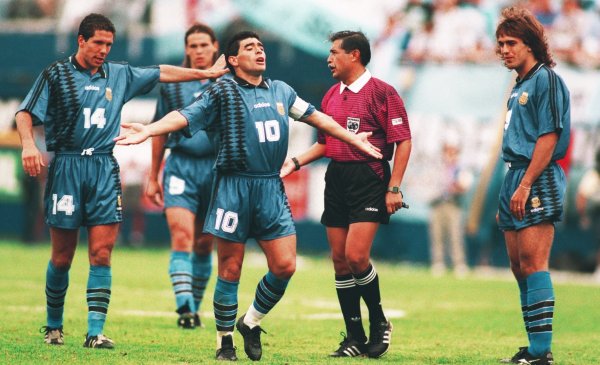

সিরিজের প্রথম টেস্ট, ম্যানচেস্টারে। উইন্ডিজের কাছে পাত্তাই পেল না স্বাগতিকরা। ম্যাচ হারলো দশ উইকেটের বিশাল ব্যবধানে। ম্যানচেস্টার ঘুরে দ্বিতীয় টেস্টের লড়াইয়ের ময়দান তখন লর্ডস ক্রিকেট গ্রাউন্ড। টস জিতে ব্যাট করতে নামা উইন্ডিজের প্রথম ইনিংস থামে ৩০১ রানে। জবাব দিতে নেমে শুরুতেই হোঁচট খেল ইংল্যান্ড। স্কোরকার্ডে দুই রান তুলতেই নেই প্রথম উইকেট, ওপেনার জন এডরিখের নামের পাশে ডাক।

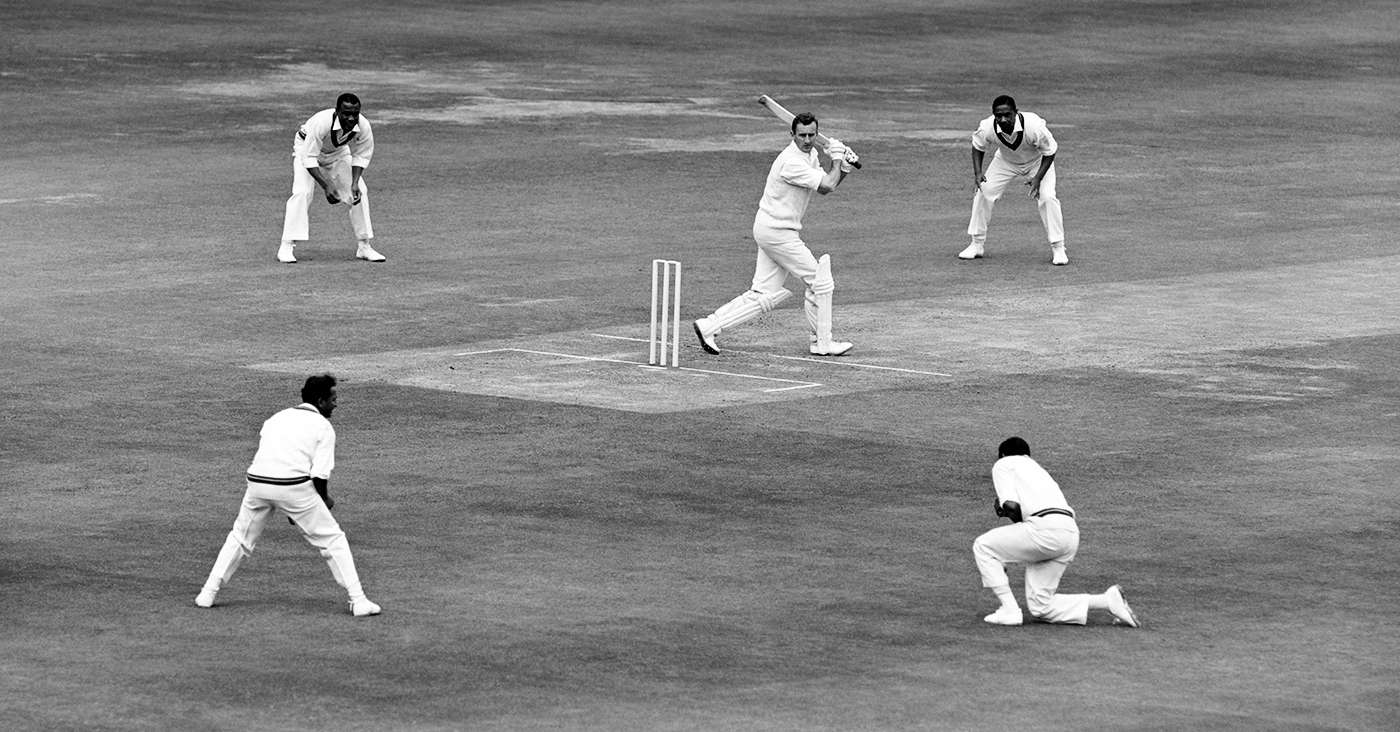

পাঠক, একটু থামুন। লর্ডসের তখনকার আবহটা একটু বোঝানোর চেষ্টা করি আপনাদের। ইংলিশ সামার মানেই পুরো হাউজফুল শো, আর লর্ডস হলে তো কথাই নেই। গমগমে, জমজমাট এমন একটা আবহ। চারটা স্লিপ ফিল্ডার, গালি, ফরওয়ার্ড পয়েন্ট। উইকেটকিপারের পাশেই লেগ স্লিপে একজন, আবার শর্ট লেগে একজন ফিল্ডার। ভাবুন তো, এমন ফিল্ড প্লেসিংয়ের বিপক্ষে আপনি ব্যাটসম্যান, মাথায় নেই হেলমেট, বোলার হিসেবে পেলেন স্যার ওয়েসলি হলকে! কোনোভাবে তার ওভারটা ঠেকিয়ে দিলেও পরের ওভারে অন্য প্রান্ত থেকে গতির ঝড় তুলতে আসবেন স্যার চার্লি গ্রিফিথ। পালাবেন কোথায়? ‘হল-গ্রিফিথ’ নামের এই ডেডলি ডুয়োর থেকে পালানোর পথ নেই, উইকেটখানা দেয়া ছাড়া!

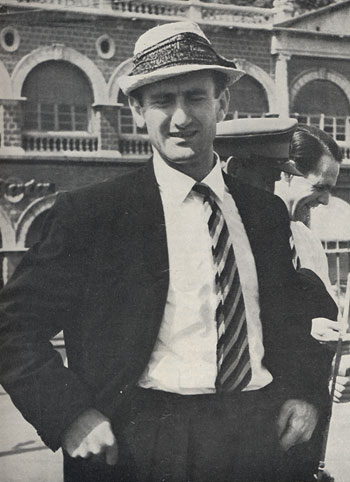

প্রথম অনুচ্ছেদে একজনের সাথে পরিচয় করিয়ে দেব বলেছিলাম। লর্ডসের সেই মঞ্চে এবার তারই আগমন। টেড ডেক্সটার, ইংল্যান্ডের তৎকালীন অধিনায়ক। দল যখন কোণঠাসা, ব্যাট হাতে শুরু করলেন কাউন্টার অ্যাটাক। সেই ডেডলি ডুয়োর বিপক্ষে তার ব্যাট হয়ে উঠলো খোলা তরবারি। বাউন্সারে হুক, লেন্থ বলগুলোতে দারুণ কাট আর ব্যাকফুট পাঞ্চ। আরেকটু ভেতরে পড়া বলগুলোতে দারুণ গতির ড্রাইভ। থামলেন ৭৫ বলে ৭০ রানের মারকাটারি এক ইনিংস খেলে।

৮১ মিনিটের সেই ইনিংসে ছিল দশটি বাউন্ডারি। সেই ৭৫ বলের বেশিরভাগ ডেলিভারিই ছিল হল-গ্রিফিথ জুটির। তখনকার ক্রিকেটে সেই হাই কোয়ালিটি বোলিং অ্যাটাকের বিপক্ষে এমন ভয়ডরহীন, সাবলীল স্ট্রোকপ্লে, কেয়ারলেস মনোভাব নিয়ে ব্যাট করার ক্ষমতা খুব কম ব্যাটসম্যানেরই ছিল। সেই ছোট্ট তালিকায় সবার ওপরে আছেন টেড ডেক্সটার। যে কারণে ডেক্সটারের সেই ৭০ রানের ইনিংসের কথাই ঘুরেফিরে বারবার আসে।

আরো একটা উদাহরণ দিলে বোঝা যাবে, তখনকার সীমিত সেইফটি গিয়ার নিয়েও দুর্ধর্ষ ফাস্ট বোলিংয়ের বিপক্ষে ঠিক কতটা সাবলীল ছিলেন ডেক্সটার। ষাটের দশকে বল হাতে মাঠ কাঁপিয়েছেন যারা তাদের মধ্যে অন্যতম অস্ট্রেলিয়ার অ্যালান ডেভিডসন ও গ্রাহাম ম্যাকেঞ্জি। তাদের হাত থেকে ছুটে আসা সেই একেকটা ডেলিভারি ডেক্সটার খেলতেন অবলীলায়, সোজা দাঁড়িয়ে থেকে টাইমিং আর শক্তির দারুণ এক মাধুর্যে। বলটাকে যেন তাচ্ছিল্য করতেন!

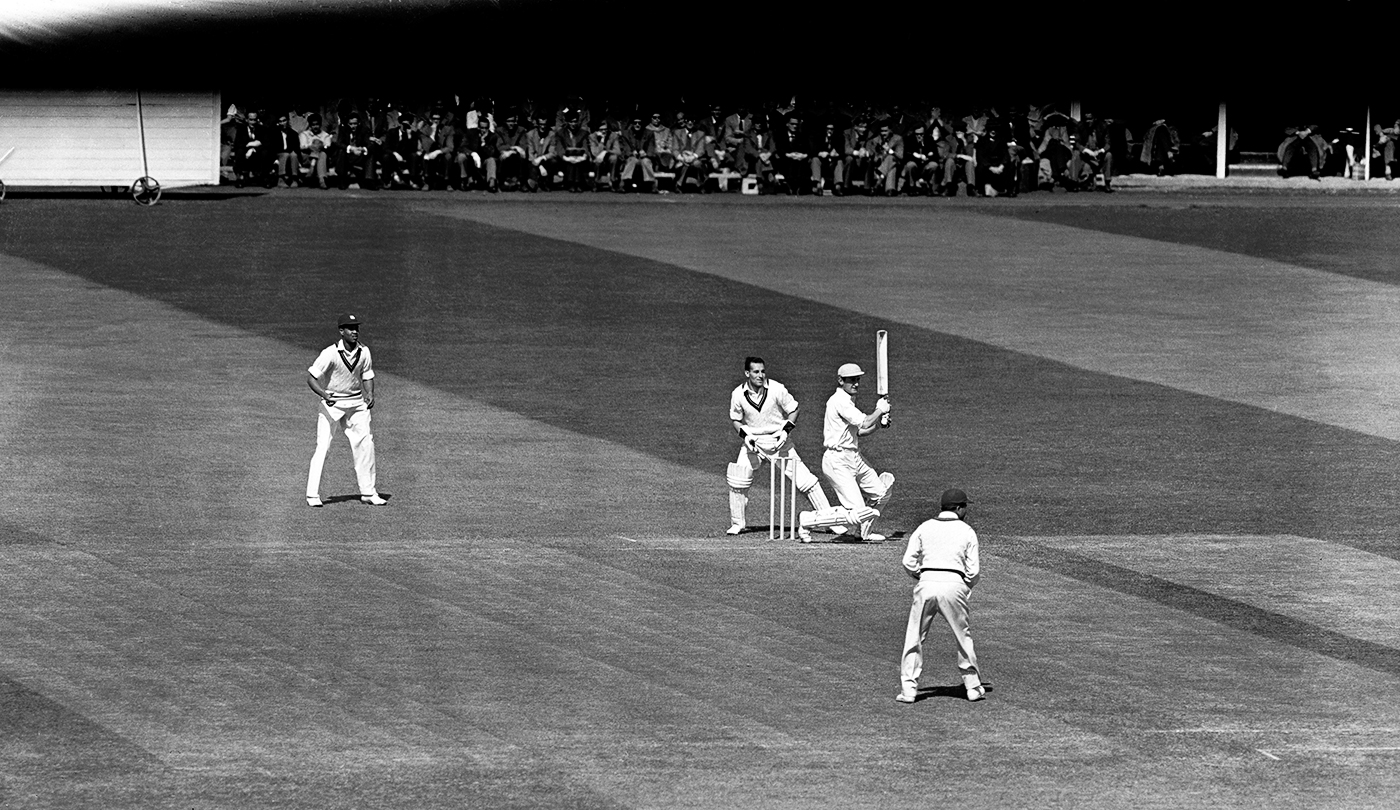

ডেক্সটারের কাজই ছিল দর্শকের বিনোদন দেয়া। সেই কাজটা বেশ ভালোই পারতেন তিনি। আরো একটা কাজে বেশ পটু ছিলেন, আচমকা একটা বুলেট গতির একটা কাট কিংবা ড্রাইভ করে ফিল্ডারদের হাতের তালু ফাটিয়ে দেয়া। মাঝেমধ্যে প্রতিপক্ষের বোলারদের পেটানোর জন্য এতটাই বুঁদ হয়ে যেতেন যে সেরা বোলারটাকেও ছাড় দিতেন না। নিশ্চিতভাবেই ক্রিকেট রোমান্টিকদের জন্য দারুণ ছিল সেই মুহূর্তগুলো।

১৯৬১ সালে উইজডেনের বর্ষসেরা ক্রিকেটারদের একজন ডেক্সটার। সেবার উইজেডেন অ্যালামনাক লিখেছিল,

‘গত সামারে টেড ডেক্সটার ব্যাট করছিলেন ওভালে। প্যাভিলিয়ন এন্ড থেকে প্রথম বলটা খেলেছেন। মিডল আর লেগ স্ট্যাম্প ক্লিপ করা খানিকটা ওভারপিচড ডেলিভারি। একদম হালকা ফুট মুভমেন্ট, হেড পজিশন বদলায়নি, বলা ভালো। কিন্তু ব্যাটটা এত জোরে সুইং করলো; লং অন দিয়ে বিশাল এক ছয়। অনেক খুঁজে গ্যালারির সিটের তলা থেকে বল খুঁজে আনতে হয়েছিল।’

ডেক্সটারের আন্তর্জাতিক ক্যারিয়ার শুরু হয়েছিল ১৯৫৮তে নিউ জিল্যান্ডের বিপক্ষে। অভিষেকটাও দারুণ হয়েছিল ডানহাতি এই ব্যাটসম্যানের, খেলেছিলেন ৫২ রানের ইনিংস। কিন্তু মজার ব্যাপার হচ্ছে, ডেক্সটার ক্রিকেটটাকে কখনো সিরিয়াসলি নেননি। আরো স্পষ্ট করে বললে, তিনি কখনো ক্রিকেটারই হতে চাননি। ক্রিকেটের চেয়ে বেশি ভালোবাসতেন গলফকে।

অবাক হচ্ছেন? চলুন ঘুরে আসি একটু পেছনে, যেখানে দুটো বিশ্বযুদ্ধ থেকে শুরু করে মালয় ইমার্জেন্সি – সবই দেখা হবে একটু করে।

মিলান টু মেলবোর্ন; ভায়া মালয় অ্যান্ড প্যারিস

পুরো নাম এডওয়ার্ড র্যালফ ডেক্সটার। জন্ম ইতালির মিলানে, ১৯৩৫ সালের ১৫ ই মে। বাবা র্যালফ মার্শাল ডেক্সটার ছিলেন সেখানের ব্যবসায়ী। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের দামামা তখন প্রায় বেজেই উঠেছে। মার্শাল ডেক্সটার তখন সিদ্ধান্ত নিলেন পরিবারকে ইংল্যান্ড নিয়ে যাবেন। টেড ডেক্সটারের বয়স তখন টেনেটুনে তিন বা চার। যেই ভাবা সেই কাজ। ডেক্সটার পরিবারের নতুন ঠিকানা ইংল্যান্ড।

মার্শাল ডেক্সটার ছিলেন ব্রিটিশ আর্মির সাবেক মেজর। প্রথম বিশ্বযুদ্ধেও লড়েছেন। বয়সটা বেশি হয়ে যাওয়ায় দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে আর যাওয়া হয়নি। তবে ইতালিয়ান জানায় ইংল্যান্ডের ইন্টেলিজেন্স অফিসার হিসেবে বেশ কয়েক জায়গায় কাজ করেছেন। স্কটল্যান্ড, আয়ারল্যান্ড, ওয়েলস। বাবার চাকুরির বদল হয়, ছোট্ট ডেক্সটারের স্কুলও বদলায়। তবে শেষ অবধি ডেক্সটার পরিবার ইংল্যান্ডের র্যাডলিতে থিতু হয়।

মালয় ইমার্জেন্সি – ১৯৪৮ থেকে ১৯৬০ পর্যন্ত, ব্রিটিশ কমনওয়েলথ ফোর্স আর মালয়ের গেরিলাদের মধ্যে চলমান এক বিবাদ। ১৯৫৬ সালে চলমান সেই মালয় ইমার্জেন্সিতে ডাক পড়লো টেড ডেক্সটারের। ব্রিটিশ ন্যাশনাল সার্ভিসে সেকেন্ড লেফটেন্যান্ট হিসেবে যোগ দেন। কঠিন সময় ছিল তার জন্য। তবে সেই সময়টাকে ডেক্সটার দেখেন নস্টালজিয়া আর অ্যাডভেঞ্চার হিসেবে।

বছরখানেক পর ইংল্যান্ড ফিরে ভর্তি হন ক্যামব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনস্থ জিসাস কলেজে। একই কলেজে ভর্তি হন তার বড় ভাইও। ক্রিকেটটাও শুরু হয় তারই কারণে। ক্যামব্রিজের ক্রিকেট টিম গোছানোর কাজ হচ্ছে তখন। ফ্রেশারদের মধ্যে থেকে নতুন ক্রিকেটার খোঁজা হচ্ছিল। ডেক্সটারের বড়ভাই আগ্রহীদের তালিকায় তুলে দেন তার নাম। এ নিয়ে স্টার স্পোর্টসের কাছে টেড ডেক্সটারের ভাষ্য,

‘ক্রিকেট খেলার কোনো ইচ্ছাই ছিল না আমার। আমার বড় ভাই আর আমি একই কলেজে পড়তাম। একদিন এসে আমাকে বলেছে, ক্রিকেটার বাছাই চলছে, তোমার নাম দিয়ে এসেছি। তুমি বরং তৈরি থাকো। প্রথম তিন ম্যাচের জন্য দলে জায়গা পেয়ে গেলাম। ইয়র্কশায়ার, ল্যাঙ্কাশায়ার ও সারে – সেরা তিনটা কাউন্টি। প্রতি ম্যাচেই প্রায় ৪০-৫০ রান করেছি। ফ্রেড ট্রুম্যান, জিম লেকার, বব অ্যাপলইয়ার্ডের মতো ক্রিকেটারদের বিপক্ষে খেলেছি সেই অল্প বয়সে। এখন ভাবলে মনে হয়, খুব দারুণ কিছু ছিল সেটা।’

ক্যামব্রিজের হয়ে ফার্স্ট ক্লাস ক্রিকেট চালিয়ে যান ডেক্সটার। সাথে গলফের প্রতিও ভালোবাসাটাও বাড়তে থাকে। রাগবিও খেলেছেন বেশ। এসবের ফাঁকে পড়াশোনার পার্টটা আর চুকানো হয়নি। ক্যামব্রিজের ড্রপআউট হয়ে অবশ্য পেছন ফিরে আর আফসোস করেন না ডেক্সটার। ক্রিকেট আর গলফ দিয়েই তো জীবনের চাকা চালিয়ে নিয়েছেন বেশ।

কাউন্টিতে টানা পারফর্ম করে ডাক পান জাতীয় দলে। ১৯৫৮-তে টেস্ট অভিষেক নিউ জিল্যান্ডের বিপক্ষে। ওল্ড ট্র্যাফোর্ডে অধিনায়ক পিটার মে’র সঙ্গে দারুণ ব্যাট করেন তিনি। সেই ম্যাচটা ইনিংস ও ১৩ রানে জিতে ইংলিশরা। এরপর ঘটে যায় এক মজার কাহিনী। ইংল্যান্ডের নির্বাচকরা এর আগেই ঠিক করে ফেলেছেন সামনের শীতে কারা কারা নিউ জিল্যান্ড সফরে যাবে। ওদিকে এমন দারুণ শুরুর পরও স্কোয়াডে ডেক্সটারের নাম না দেখে বেশ খেপে যান প্রয়াত ব্রিটিশ সাংবাদিক উইলিয়াম সোয়ান্টন। নির্বাচকদের উদ্দেশ্য করে তিনি লেখেন,

‘ব্লাইন্ড ফুলস, ট্রিপল ব্যান্ডেজ মোলস।’

বেশ উত্তপ্ত পরিস্থিতিই ছিল বটে!

মিলান থেকে যাত্রা শুরু করেছিলাম এই পর্বের শুরুতে। মাঝে ইংল্যান্ড থেকে মালয় ঘুরে ক্যামব্রিজে এসেছিলাম। এবার সেই ক্যামব্রিজ থেকে আমরা পৌঁছে যাব ভালোবাসার নগরী প্যারিসে।

তখন ক্যামব্রিজের ছাত্র ডেক্সটার। বিশ্ববিদ্যালয়ের পার্টিতে সুসান জর্জিনা লংফিল্ড নামী এক সুন্দরীর সাথে দেখা তার। প্রথম দেখাতেই প্রেম। ওদিকে সুসানের বাবাও ক্রিকেট খেলতেন কেন্টের হয়ে। এমনকি বেঙ্গলের হয়ে রঞ্জি ট্রফিতেও খেলেছেন ১৯৩৭-৩৯ সেশনে। ক্রিকেটার শ্বশুর, সাথে এক দেখাতেই তার মেয়ের প্রেমে পড়েছেন। টেড সিদ্ধান্ত নিলেন, সেই তরুণীকেই বিয়ে করবেন।

১৯৫৮ সালের শেষ দিকের কথা। সুসান তখন ফ্রান্সে মডেল হিসেবে কাজ করেন। টেডও স্ত্রীর সাথে জুটলেন, প্যারিসে। ওদিকে অধিনায়ক পিটার মে দল থেকে ছিটকে গেছেন ইনজুরিতে পড়ে। টিম ম্যানেজমেন্ট ডাকে ডেক্সটারকে, প্যারিস থেকে তিনি যান অস্ট্রেলিয়ায়। ব্যাটে রান ছিল না সেই সিরিজে। এসব ছাপিয়ে বরং প্যারিস থেকে আনা ফ্রেঞ্চ ধাঁচের পোশাকই যেন আলোচ্য হয়ে উঠেছিল টেডকে ঘিরে। যদিও এর কিছুদিন পরই নিউ জিল্যান্ড সফরে গিয়ে প্রথম টেস্ট সেঞ্চুরির দেখা পান।

সুসময়

পরের বছর জন্ডিসে ভোগেন টেড। শরীরের পুনর্বাসন ধীর হলেও এগোচ্ছিল বেশ। কিন্তু সেখানে টনিক হিসেবে কাজ করেছেন স্যার গাবি অ্যালেন। তারই উৎসাহে সেরে উঠেন টেড, জায়গা করে নেন ওয়েস্ট ইন্ডিজ সফরের দলে। ব্যাট হাতে দারুণ সময় কাটে তার। বার্বাডোজে সিরিজের প্রথম টেস্টে অপরাজিত ১৩৬। ত্রিনিদাদে ৭৭, গায়ানাতে ১১০। সেই সফরে যেভাবে ক্যারিবিয়ান পেসারদের দাপট সামলেছেন, এরপর আর পেছনে তাকাতে হয়নি তাকে। জেনুইন পেস বোলিংয়ের সামনে সেরা ব্যাটসম্যানদের একজন হয়ে গেছেন তখনই।

১৯৬১ সাল। সাসেক্সের অধিনায়কের আর্মব্যান্ড উঠলো টেডের হাতে। সেই সামারেই তার সুপারস্টার হয়ে ওঠা। পারফর্ম করার জন্য ডেক্সটারের সামনে প্রতিপক্ষ অ্যালান ডেভিডসন, গ্রাহাম ম্যাকেঞ্জি, রিচি বেনোর অস্ট্রেলিয়া।

এজবাস্টনে সিরিজের প্রথম টেস্ট। প্রথম ইনিংসে ১৯৫’তে প্যাকড ইংল্যান্ড। জবাবে অস্ট্রেলিয়া গড়লো ৫১৬ রানের পাহাড়। ইনিংস পরাজয় এড়াতে ইংল্যান্ডের চাই ৩২১। ৯২ রানে নেই প্রথম উইকেট। তিন নম্বরে নেমে তোপ দাগালেন ডেক্সটার, আউট হলেন ১৮০ রানের ইনিংস খেলে। ৩৪৪ মিনিটব্যাপী সেই ইনিংসে চারের মার ছিল ৩১টি। সেই সাহসিক ব্যাটিংয়ে হারতে বসা ম্যাচটা ড্র করে ইংলিশরা।

সেই সিরিজের চতুর্থ টেস্টেও ডেক্সটারের ব্যাটে ঝলক দেখা গেছিল। চতুর্থ ইনিংসে ইংল্যান্ডের লক্ষ্য ছিল ২৫৬। ৪০ রানে প্রথম উইকেটের পতন। তিন নম্বর পজিশনে আবারও ডেক্সটার। দারুণ স্ট্রোকপ্লেতে করেন ৭৬ রান। ১৪ চার ও একটা ছক্কা। সে আমলের টি-টোয়েন্টি ইনিংসই বলা চলে। ডেক্সটার ঝড় বইয়ে আউট হন দলীয় ১৫০ রানে। হাতে আট উইকেট রেখে ইংল্যান্ডের প্রয়োজন ছিল ১০৬ রান। ব্যস, কেউই টিকতে পারেননি আর। ৫৬ রানে টেস্ট খুইয়ে বসে ইংল্যান্ড।

অধিনায়ক টেড ডেক্সটার

টেড ডেক্সটারের ক্যারিয়ারের এই অংশটুকু বেশ মজার। ১৯৬১-৬৪ এই টাইম স্প্যানে ইংল্যান্ডকে নেতৃত্ব দিয়েছেন ৩০ টেস্টে। কিন্তু সেই পাঁচ বছরে কখনো নেতৃত্ব দিয়েছেন পিটার মে’র অবর্তমানে, আবার কখনো ফ্রেড ট্রুম্যানের অবর্তমানে। মিউজিক্যাল চেয়ার খেলা চলছিল অধিনায়কের দায়িত্ব নিয়ে। অবশ্য উপমহাদেশের সফরগুলোতে মে-ট্রুম্যানরা যেতেন না, সেটাও একটা বড় কারণ।

১৯৬২-৬৩ সেশনে অ্যাশেজ খেলতে অস্ট্রেলিয়া সফরে যায় ইংল্যান্ড। টেড তখন অধিনায়কত্ব পুরোপুরি বুঝে পেয়েছেন। সেবার অ্যাশেজ ড্র হলেও তার ব্যাটে বইছিল সুবাতাস, ছিলেন দারুণ ফর্মে; ৪৮.১০ গড়ে করেছিলেন ৪৮১ রান। মেলবোর্নে সেই সিরিজের প্রথম টেস্টের দুই ইনিংসেই ভালো ব্যাটিং করেছিলেন ডেক্সটার।

সিরিজশেষে সিডনি মর্নিং হেরাল্ডে টম গুডম্যান লেখেন,

‘মেলবোর্নের সেই ডেক্সটার ছিল চুম্বকের মতোন। প্রতি টেস্টের আগে লোকজন জানতে চাইতো, আজ ডেক্সটার খেলছে তো?’

এমসিজিতে সেই অ্যাশেজের এক ট্যুর ম্যাচে ডেক্সটারের বিধ্বংসী রূপটাও দেখা গেছিল। ১১০ মিনিটের সেই ইনিংসে দুই ছক্কার সাথে ছিল ১৩ চার।

১০২ রানের সেই ইনিংস নিয়ে ‘দ্য টাইমসে’ জন উডকক লেখেন,

‘যেভাবে ডেক্সটার আজ বলগুলোকে হিট করেছেন, ক্রিকেট বলকে এর চেয়ে জোরে হিট করা সম্ভব কি না, আমার জানা নেই। মেলবোর্ন বিশাল এক মাঠ, সেই মাঠে টম ভেইভার্সকে টানা দুটো ছয় মেরে সাইটস্ক্রিনের ওপাশে নিয়ে ফেলেছেন।’

সেই সিরিজের অ্যাডিলেইড টেস্টে এমন বড় এক ছয় মেরেছিলেন যে, বল গ্যালারির ছাদে চলে গেছিল। অধিনায়কত্বের চাপ তাকে কাবু করতে পারেনি, বোঝাই যাচ্ছে। অধিনায়ক হিসেবে কেমন ছিলেন টেড? ফ্রেড ট্রুম্যানের মতে, চার্লস ডারউইনের চেয়ে বেশি থিওরি ঘুরপাক খেত টেডের মাথায়। সাসেক্সের অধিনায়ক হিসেবেই সবচেয়ে বেশি পরীক্ষানিরীক্ষা চালিয়েছেন নিজের ওপর, ক্রিকেটের ওপর। তখন ওয়ানডে ক্রিকেট আস্তেধীরে পথচলা শুরু করেছে। ফিল্ড পজিশন নিয়ে কাজ করেছেন আলাদা করে।

সাসেক্সে টেড ডেক্সটারের অধিনায়কত্বে খেলেছেন টনি গ্রেগ। অধিনায়ক হিসেবে বেশ সোজাসাপটাই ছিলেন টেড। টনির ভাষ্যে,

‘আসলে এতদিন পরে এসেও এসব মনে পড়ে। টেড আমাকে বলতেন, যেমন ফিল্ড প্লেসিং আছে, তেমন বল করো। আমি চাই তুমি স্ট্রেইট বল করো। যদি না পারো, তাহলে বল করার জন্য অন্য কেউ আছে।’

মাঠে তেমন ইন্টারেস্টিং কিছু না হলে বোর হয়ে যেতেন ডেক্সটার। মাঠে দাঁড়িয়ে থাকতেন পাংশু মুখে, ফাঁকেফাঁকে গলফের সুইংও নাকি প্র্যাকটিস করতেন! গলফের প্রতি আলাদা একটা টান ছিল তার। সেটা ক্রিকেটের চেয়েও বেশি। ১৯৬৩’তে অস্ট্রেলিয়ার সেই সফরে নরম্যান ভন ভিদা, জ্যাক নিক্লাউস এবং গ্যারি প্লেয়ারের সাথে গলফ খেলেছিলেন। তাদের সবাই-ই নামী গলফার ছিলেন। মজার ব্যাপার হচ্ছে, কলিন কাউড্রে সেদিন তার ক্যাডি হিসেবে ছিলেন।

পরিসংখ্যান ঘাঁটলে দেখা যায়, টেডের অধিনায়কত্বে ৩০ টেস্ট খেলে নয়টাতে জিতেছে ইংল্যান্ড, সাতটায় হার, বাকি ১৪টাতে ড্র। এই সাদামাটা রেকর্ডটা আরো উজ্জ্বল হতো, যদি ক্রিকেটটা নিতে টেড সিরিয়াস হতেন। মাঠে ক্রিকেট খেললেও মনে পড়ে থাকতো গলফ কোর্সে। আগ্রহ ছিল দামী ব্র্যান্ডের গাড়ি-ঘোড়দৌড়ে। একবার তো সাসেক্সের ইনিংস ঘোষণা করেছিলেন ব্রাইটন রেসকোর্স থেকে! হতে পারতেন ইংল্যান্ডের সেরা অধিনায়কদের একজন। কিন্তু তিনি আভিজাত্যের এক খেয়ালী রাজপুত্র, চলেন নিজের মেজাজ-মর্জিতে!

পরিসংখ্যান মুগ্ধতার ফিরিস্তি দেয় না, টেডের ব্যাপারে এটা একটু বেশিই খাটে। মাথায় নীল ক্যাপ, ওপরে সূর্যের আলো, নিচে ইংল্যান্ডের সবুজ মাঠ। যখনই ব্যাটিং করতে নেমেছেন, দেখা গেছে শক্তি আর টাইমিংয়ের মিশেল। কভার-পয়েন্টের মাঝে দিয়ে তার মারা, কাট-ড্রাইভগুলো দেখে কেউ তখন মুগ্ধ না হয়ে পারেনি, যে কারণে ‘লর্ড টেড’ বলা হতো তাকে।

অধিনায়কত্বের জন্য সমালোচনাও সইতে হয়েছে লর্ড টেডকে। সেই ’৬৩ সালের অ্যাশেজের দ্বিতীয় টেস্টে হারলেও সিডনিতে তৃতীয় টেস্টে জিতে যায় অস্ট্রেলিয়া। সেই টেস্টে দলের সবাই স্পিন-নির্ভর একাদশ চাইলেও ডেক্সটার গোঁ ধরে বসেন, পেসারই খেলাবেন। ওদিকে ফ্রেড ট্রুম্যানও স্বেচ্ছায় সেই ম্যাচের একাদশ থেকে সরে দাঁড়াতে চান এক্সট্রা স্পিনারকে জায়গা করে দিতে। কিন্তু ডেক্সটারের ‘না’ আর ‘হ্যাঁ’ হয়নি। ফ্রেড টিটমাস ছিলেন সেই ম্যাচে ইংল্যান্ডের একমাত্র স্পিনার। প্রথম ইনিংসে একাই সাত উইকেট নেন। তা দেখে কেন বেরিংটনকে দিয়ে স্পিন করানো শুরু, ডেক্সটারের। সেই টেস্ট সাত উইকেটে হেরেছিল ইংল্যান্ড।

পরের বছরের অ্যাশেজে ডেক্সটারের দিকে আবারও ছুটে আসে সমালোচনার তীর। দারুণ বল করছিলেন ফ্রেড টিটমাস, অস্ট্রেলিয়াও ধুঁকছিল ১৭৮ রানে সাত উইকেট হারিয়ে। ঠিক তখনই স্পিনার সরিয়ে নেন ডেক্সটার, বল তুলে দেন পেসার ট্রুম্যানের হাতে। টানা শর্ট বল আর বাউন্সার করে যেতে থাকেন তিনি। সেখানেই ম্যাচ খুঁইয়ে বসে ইংল্যান্ড। মোমেন্টাম পেয়ে পিটার বার্গ একাই করেন ১৬০। বড় লিড পায় অস্ট্রেলিয়া, ম্যাচটাও জিতে বড় ব্যবধানে।

খেয়ালী বিদায়

ক্রিকেটের চেয়ে ক্রিকেটের বাইরের জিনিসই বেশি টানতো ডেক্সটারকে। ১৯৬৪-৬৫ সালে দক্ষিণ আফ্রিকা সফরের দল থেকে নিজেকে সরিয়ে নেন তিনি। কারণ, কার্ডিফের সাধারণ নির্বাচনে তিনি প্রতিদ্বন্দ্বিতা করতে চান। সেই নির্বাচন জিততে পারেননি ডেক্সটার। নির্বাচনে হেরে আবার ক্রিকেটে ফেরেন, যান দক্ষিণ আফ্রিকা সফরে। জোহানেসবার্গে হাঁকান টেস্ট ক্যারিয়ারের নবম ও সর্বশেষ সেঞ্চুরি।

দামী ব্র্যান্ডের গাড়ির প্রতি তার ছিল দুর্নিবার আকর্ষণ। জাগুয়ারে চড়ে দাপিয়ে বেড়াতেন। তেমনই একদিন ওয়েস্ট লন্ডনে তার গাড়ির পেট্রোল ফুরিয়ে যায়। হাতে ঠেলে গাড়ি নিয়ে যান পেট্রল রিফিল করতে। এর প্রভাব পড়ে তার পায়ে। পায়ের হাড়ে সমস্যা দেখা দেয়। বলা চলে সেখানেই তার ক্যারিয়ারের ইতি ঘটে যায়। ১৯৬৮ সালের অ্যাশেজে দলে ফেরার চেষ্টা করেছিলেন, কিন্তু শরীরের সাথে আর পেতে উঠছিলেন না। নামের পাশে ৬২ টেস্টে ৪৫০২ রান নিয়ে অবসরের ঘোষণা দিয়েছেন। গড়টাও সমীহ জাগানিয়া, ৪৭.৮৯। উইকেটও আছে ৬৬টি।

মেনি শেডস অফ ডেক্সটার

অবসরের পর ডেক্সটার শুরু করলেন সাংবাদিকতা, খুললেন নিজের একটা পিআর ফার্ম। সময় কাটাতে ঘুরে বেড়াতেন পছন্দের জাগুয়ার কিংবা মোটর বাইক নিয়ে। ছিল কুকুর পোষার শখ, সময় কাটতো গ্রেহাউন্ডদের সঙ্গেও। আর ঘোড়দৌড় তো ছিলই। খেলোয়াড়ি জীবনে ছুটি পেলেই চলে যেতেন ইতালিতে গলফ খেলতে।

১৯৭০ অ্যাশেজ কভার করার জন্য ছুটে গেলেন অস্ট্রেলিয়ায়। তবে সেটা নিজের ব্যক্তিগত বিমানে চড়ে। Aztec BPA-23 Pommies Progress মডেলের বিমানটি নিজেই চালিয়ে গেছিলেন অস্ট্রেলিয়ায়।

১৯৭৬ সালে ‘টেস্টকিল’ নামের একটা ক্রাইম থ্রিলার লিখেছিলেন ডেক্সটার, ক্লিফোর্ড ম্যাকিন্সকে নিয়ে। যেখানে লর্ডসে ইংল্যান্ডের বিপক্ষে টেস্ট চলাকালীন অস্ট্রেলিয়ার এক পেসার খুন হন। এই নিয়েই থ্রিলারের কাহিনি।

১৯৮৭ সালে দুই পরিসংখ্যানবিদ গর্ডন ভিন্স ও রব ইস্টাওয়ের সাথে টেস্টের র্যাংকিং নিয়ে কাজ করেন ডেক্সটার। তারা যে পদক্ষেপটা নিয়েছিলেন, সেটার সুফলই এখন দেখতে পাই আমরা, আইসিসি র্যাংকিংয়ে। তা নিয়ে তৃপ্তির ঢেঁকুরও তুলেছেন ডেক্সটার। ‘দ্য ক্রিকেটার’-এ লেখা এক কলামে ডেক্সটারের ব্যাখ্যা,

‘র্যাংকিংয়ের আইডিয়াটা ক্রিকেটের প্রতি আমার সবচেয়ে বড় অবদান। দুটো কভার ড্রাইভ করা ব্যাটসম্যান হিসেবে পরিচিত হওয়ার চেয়ে এটা দিয়ে পরিচিত হওয়াটা বেশ ভালো।’

এর বছরদুয়েক পর ইংল্যান্ডের নির্বাচক কমিটির সভাপতি নির্বাচিত হন ডেক্সটার। তারই শাসনামলে বেশ কিছু ইন্টারেস্টিং সিদ্ধান্ত এসেছিল। সেবারের অ্যাশেজের হেডিংলি টেস্টে চার পেসার খেলিয়েছিলেন, রাখেননি কোনো স্পিনার। ফলাফল, অস্ট্রেলিয়ার ৬০০ এর বেশি রান। পরের টেস্টে দলকে উদ্বুদ্ধ করার জন্য ডেক্সটার অনুপ্রেরণামূলক গান লেখেন। তখন অধিনায়ক ছিলেন ডেভিড গাওয়ার। সেই গানের নাম ছিল ‘অনওয়ার্ড গাওয়ারস সোলজারস’।

ক্রিকেটারদের থেকে একটু দুরত্ব বজায় রেখেই চলতেন তিনি। ড্রেসিংরুমেও যেতেন কদাচিৎ। নিজের সেই দায়িত্ব নিয়েও ছিলেন বেশ সোচ্চার। তবে টানা কয়েকটি ভুল সিদ্ধান্ত তাকে সরিয়ে দেয় সেখান থেকে। ১৯৯২-৯৩ সালে ভারত সফরে যায় ইংল্যান্ড। সেই সফরের দল থেকে একপ্রকার জোর করেই ডেভিড গাওয়ার ও জ্যাক রাসেলকে বের করে দেন তিনি। বছরখানেক বাদে অ্যাশেজে হারের পর টনক করে ইংলিশ বোর্ডের, পদত্যাগ করতে বাধ্য হন ডেক্সটার।

২০০০ সালে এমসিসির সভাপতি নির্বাচিত হন ডেক্সটার। ২০০৩ সাল পর্যন্ত এই দায়িত্ব পালন করেন তিনি। ক্রিকেটের প্রতি, ইংল্যান্ডের প্রতি তার এই অবদানকে সম্মানিত করে ব্রিটিশ রাজপরিবার। ২০০০ সালে ‘কমান্ডার অফ দ্য মোস্ট এক্সিলেট অর্ডার অফ দ্য ব্রিটিশ এম্পায়ার’ (সিবিই) উপাধি পান ডেক্সটার।

টেড ডেক্সটারের ক্যারিয়ারের দিকে তাকালে মনে রাখার মতো অনেক ছবিই ভাসবে চোখে। ফাস্ট বোলিংকে তোয়াক্কা না করা ইংলিশ ব্যাটসম্যান, ৬৩’র লর্ডস টেস্ট, ‘৬১ অ্যাশেজের ১৮০ – এমন আরো অনেক ইনিংসের খবরই আমরা জানতে পারি অন্তর্জালের বদৌলতে। ইউটিউবে সাদা-কালো প্রিন্টে তার ব্যাটিংয়ের ঝলকটাও চোখ এড়াবে না ক্রিকেটভক্ত হলে। সবচেয়ে অবাক করে যে বিষয়টা, ক্রিকেটকে তেমন আমলে না নিয়েও দারুণ কিছু রেকর্ড নিয়ে অবসরে গেছেন। এর চেয়েও দারুণ ব্যাপার হচ্ছে, ক্রিকেটে তার প্রভাব, ব্যাটের ঝলক, আর ব্যক্তিত্ব। অথচ ক্রিকেটের চেয়ে, অধিনায়কত্বের চেয়ে বেশি প্রাধান্য দিয়েছেন গলফ-রেসিং-ঘোড়দৌড়কে। তবুও ঝকঝকে এক ক্যারিয়ার। ‘ক্রিকেটের বাইবেল’-খ্যাত উইজডেন তাকে আখ্যায়িত করেছে ‘লে গ্র্যান্ড সেনর অফ ইংলিশ ক্রিকেট’ বলে।

২০২১ সালের ২৬ আগস্ট নিজের পরিবার-পরিজনবেষ্টিত অবস্থায় ৮৬ বছর বয়সে মৃত্যুবরণ করেন ‘লর্ড টেড’। এমসিসি এক বিবৃতিতে তাকে জানিয়েছে শ্রদ্ধার্ঘ্য,

“After a recent illness, he passed away peacefully in the Compton Hospice in Wolverhampton at midday yesterday, surrounded by his family.”

MCC is deeply saddened to announce the death of the Club’s much loved former President, Edward Dexter CBE.

— Marylebone Cricket Club (@MCCOfficial) August 26, 2021

ক্রিকেট অভিজাত খেলা, ভদ্রলোকের খেলা। টেড ডেক্সটার সেই অভিজাত খেলার মূর্ত প্রতীক, আভিজাত্যের প্রতীক। নিজের অজান্তে কিংবা জানাশোনায় হয়ে গেছেন সেই আভিজাত্যের এক খেয়ালী রাজপুত্র। আভিজাত্য আর খামখেয়ালীর এক বারোয়াড়ি মেলা। ক্রিকেটের সবচেয়ে ক্যারিশম্যাটিক এক চরিত্রকে তো এভাবেই মনে রাখতে হয়।