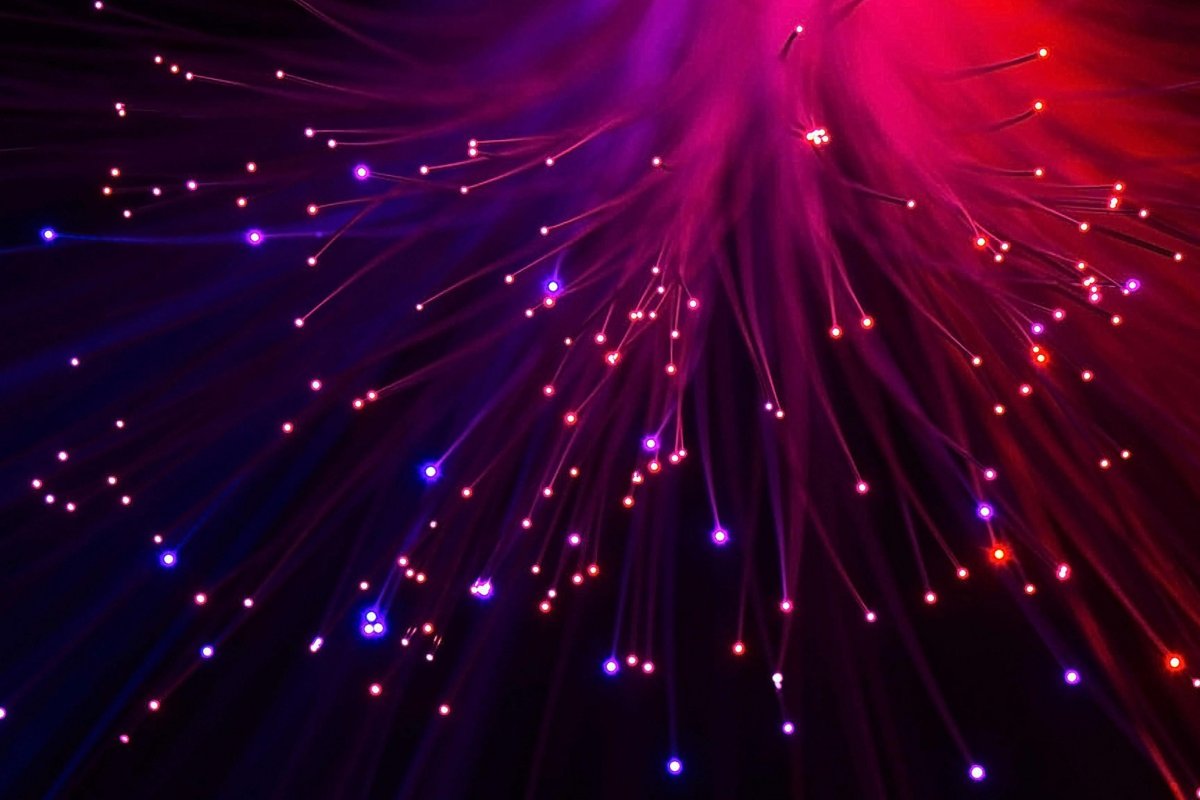

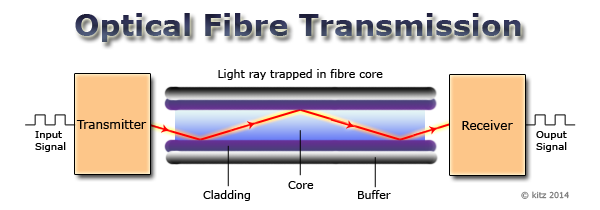

‘অপটিক্যাল-ফাইবার’ শব্দবন্ধটির সাথে আমরা সবাই কম-বেশি পরিচিত। বর্তমানে যোগাযোগ ব্যবস্থার যে স্বর্ণযুগে আমরা বসবাস করছি তার অন্যতম হাতিয়ার এটি। এ প্রযুক্তিটি আমাদের পাঠানো তথ্যকে আলোর রূপে পৌঁছে দেয় এক স্থান থেকে অন্য স্থানে।

একটু কল্পনা করুন, আমাদের পাঠানো সকল তথ্য- ছবি, অডিও, ভিডিও সবকিছু আলোর রূপে পরিবর্তিত হয়ে যাচ্ছে। এরপর আলো হিসেবেই হাজার হাজার মাইল পেরিয়ে ছুটছে গন্তব্যস্থানে। কোনো সাই-ফাই গল্পের দৃশ্য বলে মনে হচ্ছে, তাই না? কিন্তু তা নয়। অপটিক্যাল ফাইবারের কল্যাণে প্রতিনিয়ত এমনটা ঘটে চলছে আমাদের চারপাশে। এ অসাধারণ প্রযুক্তিটির উদ্ভাবনের ইতিহাস নিয়েই আজকের লেখাটি।

আলো বয়ে নিয়ে যাবে তথ্য!

প্রথমেই জানা দরকার যে, কেন বিজ্ঞানীরা এটি উদ্ভাবনের চেষ্টা শুরু করেছিলেন। তারা মূলত আলোক সংকেতকে কার্যকরভাবে দূর-দূরান্তে পাঠানোর উপায় খুঁজছিলেন। সে প্রচেষ্টার ফসল হিসেবেই জন্ম হয় অপটিক্যাল ফাইবারের। কিন্তু কেন দূর-দূরান্তে আলোক সংকেত পাঠাতে চেয়েছিলেন তারা? এ প্রশ্নের জবাবের জন্যে আমাদের একটু যোগাযোগ প্রযুক্তির দিকে নজর বোলাতে হবে।

যোগাযোগ প্রযুক্তির কাজ হচ্ছে এক স্থান থেকে অন্য স্থানে তথ্য স্থানান্তর করা। আধুনিক যোগাযোগ প্রযুক্তিতে এ তথ্য পাঠানো হয় বৈদ্যুতিক সিগন্যাল আকারে। যেমন ফোনে কথা বলার সময় আপনার কণ্ঠস্বর পরিবর্তিত হয়ে যায় বৈদ্যুতিক সিগন্যালে। এরপর তড়িৎচুম্বক তরঙ্গ সেটিকে বয়ে নিয়ে যায় অন্য প্রান্তের ফোনে। সেখানে এ সিগন্যালকে পুনরায় ভয়েস সিগন্যাল বা কণ্ঠস্বরে পরিবর্তন করে নেওয়া হয়। ফলে অপরপ্রান্তের জন শুনতে পায় আপনার কথা। ছবি, ভিডিও, বার্তা সহ সবধরনের তথ্য স্থানান্তরের ক্ষেত্রে এ প্রক্রিয়া একইরকম।

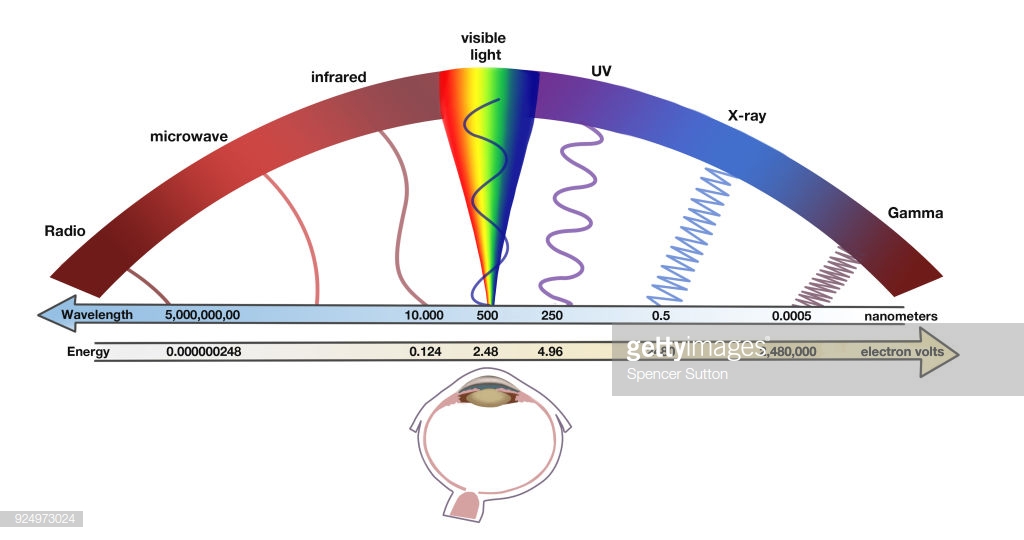

কিন্তু সমস্যা হলো, আমাদের কণ্ঠস্বর সহ যেসব সিগন্যালগুলো পাঠাতে হয় এসব সিগন্যালের ফ্রিকুয়েন্সি বা কম্পাঙ্ক খুবই কম থাকে। কম্পাঙ্ক কম থাকার কারণে এসব সিগন্যালের শক্তিও থাকে কম। ফলে এরা বেশিদূর যেতে পারে না। তাই এদের বয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্যে উচ্চ-কম্পাঙ্কের বিভিন্ন তড়িৎ-চৌম্বক তরঙ্গ ব্যবহার করা হয়। এসব তরঙ্গকে ‘ক্যারিয়ার ওয়েভ’ বলা হয়ে থাকে।

তড়িৎ-চৌম্বক তরঙ্গের কম্পাঙ্ক যত বেশি হয়, তা ক্যারিয়ার ওয়েভ হিসেবে ততোটা ভালো কাজ করে। আমাদের অতিপরিচিত আলোও একধরনের তড়িৎ-চুম্বক তরঙ্গ। আলোর চেয়েও কম কম্পাঙ্কের; বেতার তরঙ্গ ও মাইক্রোওয়েভ অনেক আগ থেকেই ব্যবহৃত হয়ে আসছে যোগাযোগখাতে। মাইক্রোওয়েভের চেয়ে আলোর কম্পাঙ্ক প্রায় এক লক্ষ গুণ বেশি। ফলে ক্যারিয়ার ওয়েভ হিসেবে ব্যবহারের জন্যে আলোকে সম্ভাবনাময় মনে হয় বিজ্ঞানীদের। এজন্যেই আলোকে দূর দূরান্তে পাঠানোর কার্যকর উপায় খুঁজে বের করার লক্ষ্যে নামেন তারা।

কিন্তু আলো পরিবহন করবে কে?

বিজ্ঞানীরা তো বললেন, আলো তথ্য বয়ে নিয়ে যাবে কিন্তু আলোকে বয়ে নিয়ে যাওয়া হবে কীভাবে? একটি পদ্ধতি অবশ্য আমাদের সবার জানা। সরাসরি খোলা জায়গা দিয়ে আলো পাঠানো যায়। কিন্তু এভাবে আলো বেশিদূর যেতে পারে না। বেরসিক বায়ুমণ্ডলের হস্তক্ষেপে শক্তি কমে যায় আলোর। তাই দূরত্ব বেড়ে গেলে এ পদ্ধতি অকেজো হয়ে পড়ে। আর বায়ুমন্ডলকে তো চাহিদামতো পরিবর্তন করে নেওয়াও সম্ভব না। তাই বাধ্য হয়েই অন্য পদ্ধতির সন্ধানে নামতে হলো বিজ্ঞানীদের।

প্রথমেই কাঁচকে মনে ধরলো তাদের। পাইপ যেমন করে পানি বয়ে নিয়ে যায়, কপার-তার বয়ে নিয়ে যায় বিদ্যুৎ, কাঁচের নল কি তেমনভাবে আলো বয়ে নিয়ে যেতে পারবে? উনিশ শতকের মাঝামাঝি সময়ের একটি আবিষ্কার আশার আলো জাগায়। এসময় ফ্রান্সের বিজ্ঞানীরা লক্ষ্য করেছিলেন ঝর্ণাকে আলোকিত করার সময়, কিছু আলো পানির কলামের মধ্যে আটকা পড়ে যায়।

উপরের ভিডিওটিতে দেখতে পারেন কীভাবে আলোর পথকে বাঁকিয়ে নেয়া সম্ভব।

আপনি নিজেও চালাতে পারেন এ এক্সপেরিমেন্টটি।

ইংরেজ বিজ্ঞানীরা একে আরো একধাপ এগিয়ে নিয়ে দেখান যে, পানির প্রবাহের সাহয্যে আলোকে ইচ্ছামতো বিভিন্ন দিকে নিয়ে যাওয়া যায়। আলোর পথও বাঁকানো যায় চাহিদামতো। এরপর বেশ কয়েকজন বিজ্ঞানী কাঁচের সাহায্যেও এটি করে দেখান। ফলে এটি নিশ্চিত হয় যে, কাঁচের সাহায্যে আলোকে পরিবহন করা সম্ভব।

কিন্তু নতুন সমস্যার উদয় হলো এবার। কাঁচের রডের সাহায্যে আলোকে পাঠানো সহজ হলেও, কাঁচের রড নিয়ে কাজ করা কি আর সহজ? বুঝতেই পারছেন কাঁচের রডের মতো ভারী, ভঙ্গুর একটি জিনিশকে বড় পরিসরে স্থাপন করা কত ঝামেলার! তাছাড়া একে বাঁকানোও দুষ্কর ব্যাপার। তাই গবেষকরা কাঁচের রডের বদলে কাঁচের তন্তুকে বেছে নেন। কাঁচশিল্পে গলিত কাঁচ থেকে খুবই সরু কাঁচের তন্তু তৈরি করার প্রক্রিয়া প্রচলিত ছিল। বিজ্ঞানীরা সিদ্ধান্ত নিলেন, এ সরু কাঁচই ব্যবহৃত হবে আলো পরিবহনের জন্যে। এটি নিয়ে কাজ করাও সহজ। না ভেঙ্গে সহজে বাঁকানোও যায় এটিকে।

আলোর হ্রস্বতা!

কিন্তু আবার সেই পুরনো সমস্যার উদয় হলো। বায়ুমণ্ডলের মতো কাঁচ মাধ্যমেও প্রচুর পরিমাণ লস হয় আলোর। ধীরে ধীরে ক্ষীণ হয়ে পড়ে আলোক সংকেত। তবে কাঁচ তো আর বায়ুমন্ডল নয়। একে প্রয়োজনমতো পরিবর্তন করে নেওয়া সম্ভব হলেও হতে পারে। তাই বিজ্ঞানীরা এ লস কেন হয় তা নিয়ে গবেষণা শুরু করলেন।

তারা দেখলেন প্রধানত দু’ধরণের লস ঘটে কাঁচ মাধ্যমে। প্রথমত, প্রতিফলনের কারণে লস। কাঁচ মাধ্যম দিয়ে আলো পরিবাহীত হওয়ার সময় অসংখ্যবার এর প্রতিফলন ঘটে। প্রতিবারের প্রতিফলনে একটু একটু করে হ্রাস পেতে থাকে আলোক শক্তি। আলোর শক্তি হ্রাসের এটিই ছিল প্রধান কারণ। দ্বিতীয় কারণটি ছিল কাঁচের দ্বারা আলোর শোষণ। এটি যদিও স্বল্প দূরত্বে তত বেশি প্রভাব ফেলতো না, তবে দীর্ঘ দূরত্বে যথেষ্ট গুরুতর হয়ে উঠতো।

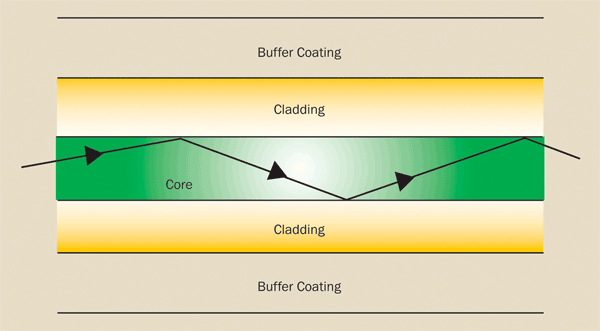

এ লস কমানোর ক্ষেত্রে প্রথম সফল হন লরেঞ্চ কার্টিস নামের একজন গবেষক। কার্টিস তখন শিকাগো বিশ্ববিদ্যালয়ের স্নাতক পর্যায়ের গবেষণার কাজ করছেন। অপটিক্যাল ফাইবারের পুরো খোলনলচেই বদলে দেন তিনি। আগে এর কাঁচের নলের চারপাশে উচ্চ প্রতিফলক আবরণ ব্যবহার করা হতো, যাতে বারবার প্রতিফলিত হয়ে এগিয়ে যেত আলো। কার্টিস প্রতিফলক আবরণের বদলে আরো একটি ভারী কাঁচের বেষ্টনী ব্যবহার করেন, যার প্রতিসরাঙ্ক মূল কাঁচের চেয়ে কম ছিল।

বাহিরের আবরণের প্রতিসরাঙ্ক কম হওয়ায় এতে ‘পূর্ণ অভ্যন্তরীণ প্রতিফলন’ প্রক্রিয়া সংঘটিত হয়। আমরা জানি সংকট কোণের বেশি কোণে আলো ফেললে আলো প্রতিসরিত হয়ে বেরিয়ে যাওয়ার বদলে আবার আগের মাধ্যমেই ফিরে আসে। এ প্রক্রিয়ার নামই পূর্ণ অভ্যন্তরীণ প্রতিফলন। এ পদ্ধতিতে আলোর হ্রাস অনেকটাই কমে যায়। অর্থাৎ আগের প্রতিফলনের ফলে আলোর লসের যে সমস্যাটি ছিল তা প্রায় দূর হয়ে যায়। কিন্তু তখনো আলোর শোষণের ফলে যে লস হয় সেটি রয়ে গিয়েছিল।

সেসময়ে সবচেয়ে উন্নত অপটিক্যাল ফাইবারেও প্রতি মিটারে শতকরা দশ ভাগ আলোর লস হতো। দূরত্ব বাড়ার সাথে এ লসের হারও বাড়তে থাকতো। ফলে কয়েক মিটার যেতে না যেতে মূল সিগন্যালের আর তেমন কিছুই অবশিষ্ট থাকতো না। এটি কীভাবে দূর করা যায়, সে বিষয়ে গবেষকদের কোনো ধারণাও ছিল না তখন।

ফলে স্বল্প দূরত্বের কিছু প্রযুক্তিতে অপটিক্যাল ফাইবার ব্যবহৃত হলেও, দূর-যোগাযোগের ক্ষেত্রে এর সম্ভাবনা নিয়ে আশাহত হয়ে পড়েন বিজ্ঞানীরা। ইন্ডাস্ট্রির অনেকেই থেকে দৃষ্টি ফিরিয়ে নেয় এর থেকে। এমনকি বেল ল্যাবসের মতো বিশ্ববিখ্যাত গবেষণাগারও বিকল্প খুঁজতে শুরু করে। তবে আমাদের সৌভাগ্যই বলতে হবে যে, সবাই হাল ছেড়ে দেয়নি।

চার্লস কাও এবং অপটিক্যাল ফাইবারের পুনর্জন্ম

বেল ল্যাবসের মতো রাঘব বোয়ালরা হাল ছেড়ে দেওয়ার পরও যারা অপটিক্যাল ফাইবার নিয়ে লেগেছিলেন তাদের একজন চার্লস কাও। কাও বেড়ে উঠেছেন হংকঙে। পরবর্তীতে যুক্তরাষ্ট্রে পাড়ি জমিয়েছিলেন উচ্চশিক্ষার জন্যে। পি.এইচ.ডি ডিগ্রি সম্পন্ন করার সময় তিনি ‘ষ্ট্যাণ্ডার্ড টেলি-কমিউনিকেশন ল্যাবরেটরি’ (এস.টি.এল) নামের ছোটখাটো একটি গবেষণাগারে কাজ করতেন। এখানেই অপটিক্যাল ফাইবার নিয়ে আগ্রহী হয়ে ওঠেন তিনি। যোগাযোগখাতে অপটিক্যাল ফাইবার ব্যবহারের বিষয়ে তিনি আশা ছাড়তে পারেননি।

কাও এবং এস.টি.এলের আরেকজন ইঞ্জিনিয়ার জর্জ হকহ্যাম মিলে এ নিয়ে একটি গবেষণা প্রকল্প শুরু করেন। ছোটখাটো একটি যোগাযোগ ব্যবস্থা তৈরি করেন তারা। এর দূরত্ব খুবই কম রাখেন যাতে আলোর লস তেমন সমস্যা করতে না পারে। তারা প্রতি সেকেন্ডে এক গিগাবিটের মতো ডাটা স্থানান্তর করতে সক্ষম হন। এত উচ্চ ডাটা-রেট অপটক্যাল ফাইবারের ওপর তাদের বিশ্বাসকে আরো পোক্ত করে তোলে।

এরপর তারা এ যোগাযোগ ব্যবস্থার গাণিতিক মডেল তৈরি করতে শুরু করেন। বহু পরীক্ষণ ও বিশ্লেষণের পর সিদ্ধান্তে আসেন যে, বাস্তবে কার্যকর অপটিক্যাল ফাইবার যোগাযোগ ব্যবস্থা স্থাপন করা সম্ভব হবে যদি আলোর লসের পরিমাণ প্রতি কিলোমিটারে ৯৯% এর কমে আনা যায়। অর্থাৎ যদি এক কিলোমিটার দূরত্বে স্রেফ ১ শতাংশ আলোও পাঠানো যায়, তবেই যোগাযোগের জন্যে এটি অসাধারণ মাধ্যম হয়ে উঠবে। কিন্তু আলোর লস এতটা কমানো কীভাবে সম্ভব? সে সমাধানের রাস্তাও বাতলে দেন চার্লস কাও।

কাও তার গবেষণায় পর্যবেক্ষণ করেন, অপটিক্যাল ফাইবারে আলোর এত বেশি লস কাঁচের কারণে হচ্ছে না। বরং কাঁচে বিদ্যমান অন্যান্য পদার্থই (Impurity) শোষণ করে নিচ্ছে আলোকে। তাই কাঁচকে বিশুদ্ধ করা হলে এ লস অনেকটাই কমিয়ে আনা সম্ভব। অন্তত ৯৯% এর কমে আনা যাবে। ১৯৬৫ সালে তিনি তার সম্পূর্ণ গবেষণা প্রকাশ করেন। কিন্তু তার কাজটি অসাধারণ হওয়া সত্ত্বেও প্রথমদিকে এটি আশানুরূপ সাড়া ফেলতে সক্ষম হয়নি।

বিশেষ করে বড় বড় গবেষণাগারের বিজ্ঞানীরা একে অনেকটাই তাচ্ছিল্যের দৃষ্টিতে দেখছিলেন। তাদের অসাধারণ সব গবেষকরা যে সমস্যার কোনো কূলকিনারা পায়নি, অখ্যাত গবেষণাগারে কাজ করা কোনো এক তরুণ সে সমস্যার সমাধান করে ফেলছে এটি মেনে নিতে পারছিলেন না তারা। তবে কয়েকটি কোম্পানি কাওয়ের দেখানো পথে হাঁটতে শুরু করে।

বাণিজ্যিক ময়দানে অপটিক্যাল ফাইবার

যোগাযোগখাতের জন্য কার্যকর অপটিক্যাল ফাইবার উদ্ভাবনে প্রথম সফলতা পায় করনিং গ্লাস ল্যাবরেটরির গবেষকরা। ১৯৭০ সালে তারা ঘোষণা করেন, তাদের প্রস্তুত করা অপটিকাল ফাইবারের লস প্রতি কিলোমিটারে ৯৮% এর চেয়েও কম। অর্থাৎ কাওয়ের বেঁধে দেওয়া লক্ষ্যের চেয়েও বেশি অর্জন করে ফেলেছেন তারা। বছর দুয়েকের মাথায় তারা এ লসের পরিমাণকে ৬০ শতাংশে নিয়ে আসতে সক্ষম হন।

করনিং এর উদ্ভাবন ছাড়াও আরো একটি কারণে ১৯৭০ সালটি অপটিক্যাল ফাইবার কমিউনিকেশনের জন্যে বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। এ বছরেই সেমিকন্ডাক্টর লেজার প্রযুক্তি নিয়ে আসে বেল ল্যাবস। পরবর্তীতে এ যোগাযোগ ব্যবস্থায় আলোর উৎস হিসেবে অপরিহার্য হয়ে ওঠে এটি। এ দুটি প্রযুক্তি মিলে ব্রডব্যান্ড কমিউনিকেশনের নতুন যুগের সূচনা করে।

প্রথমবারের মতো বাণিজ্যিকভাবে অপটিক্যাল ফাইবার স্থাপিত হয় ১৯৭৫ সালে। এর ১৩ বছর পরে স্থাপিত হয় প্রথম ট্রান্স-আটলান্টিক ক্যাবল। এরপর গোটা দুনিয়ায় ছড়িয়ে পড়তে আর বেশি সময় নেয়নি এ প্রযুক্তিটি। সময়ের সাথে এটি আরো উন্নত হয়েছে। এর লস বর্তমানে চার শতাংশেরও কমে নেমে এসেছে। যোগাযোগ ব্যবস্থাও হয়ে উঠেছে আরো জটিল। বর্তমানে অপটিক্যাল ফাইবারকে গোটা ইন্টারনেটের মেরুদণ্ড বললেও অত্যুক্তি হবে না।

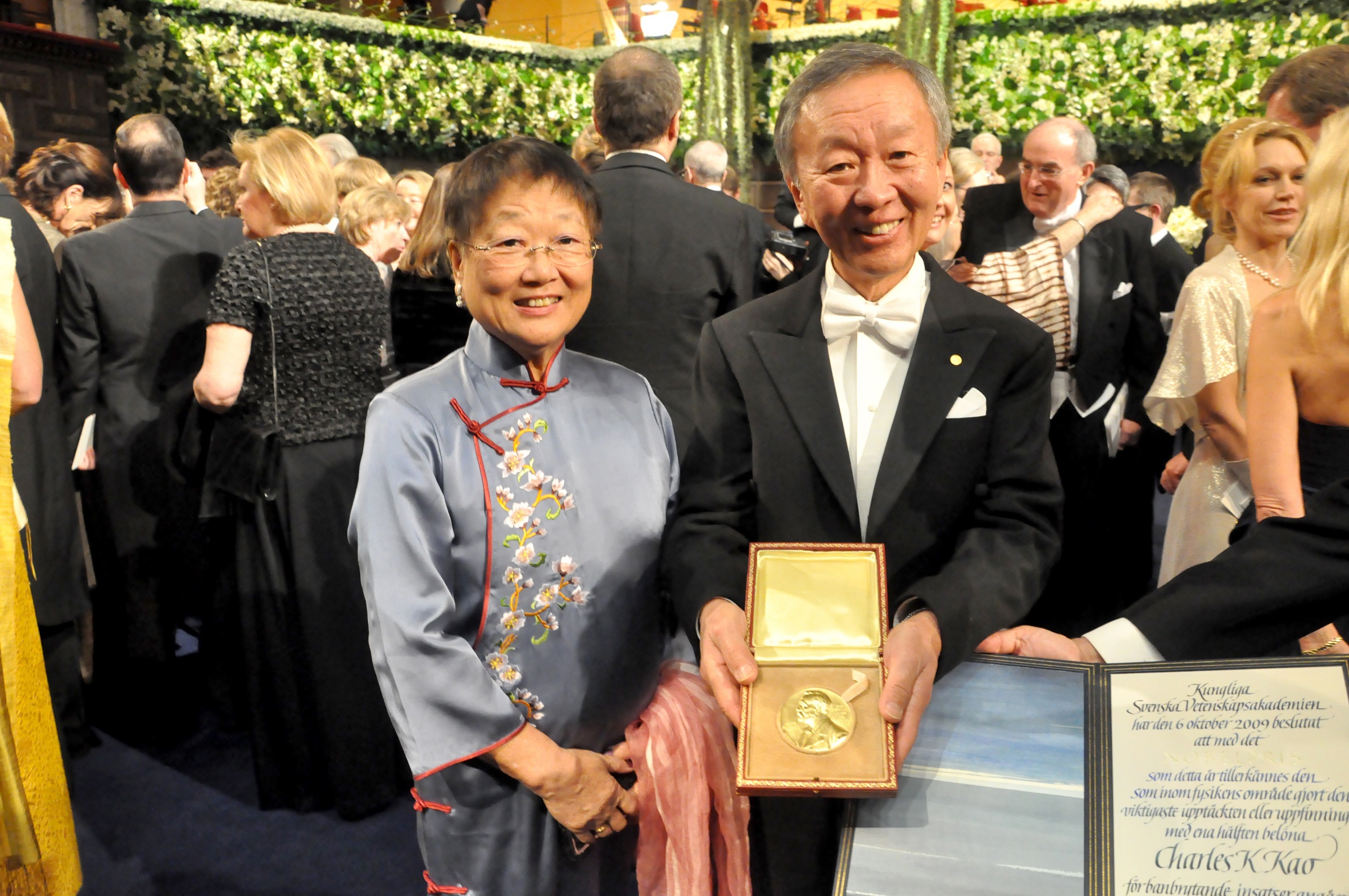

অপটিক্যাল ফাইবার প্রযুক্তি যত উন্নতি করেছে, পৃথিবী তত মূল্য বুঝেছে চার্লস কাওয়ের মৌলিক কাজের। ফাইবার অপটিক কমিউনিকেশনের জনক হিসেবে পরিচিত হয়ে উঠেছেন তিনি। তার কাজের স্বীকৃতিস্বরূপ ২০০৯ সালে পদার্থবিজ্ঞানে নোবেল পুরষ্কারও জিতেছেন তিনি। এবছরেরই ২৩ সেপ্টেম্বর পৃথিবী ছেড়ে চলে যান এ প্রথিযতশা বিজ্ঞানী। কে জানে, তার কাজ ছাড়া আজকের যোগাযোগ-ব্যবস্থা কোথায় থাকতো! আদৌ সম্ভব হতো কি না ইন্টারনেট!