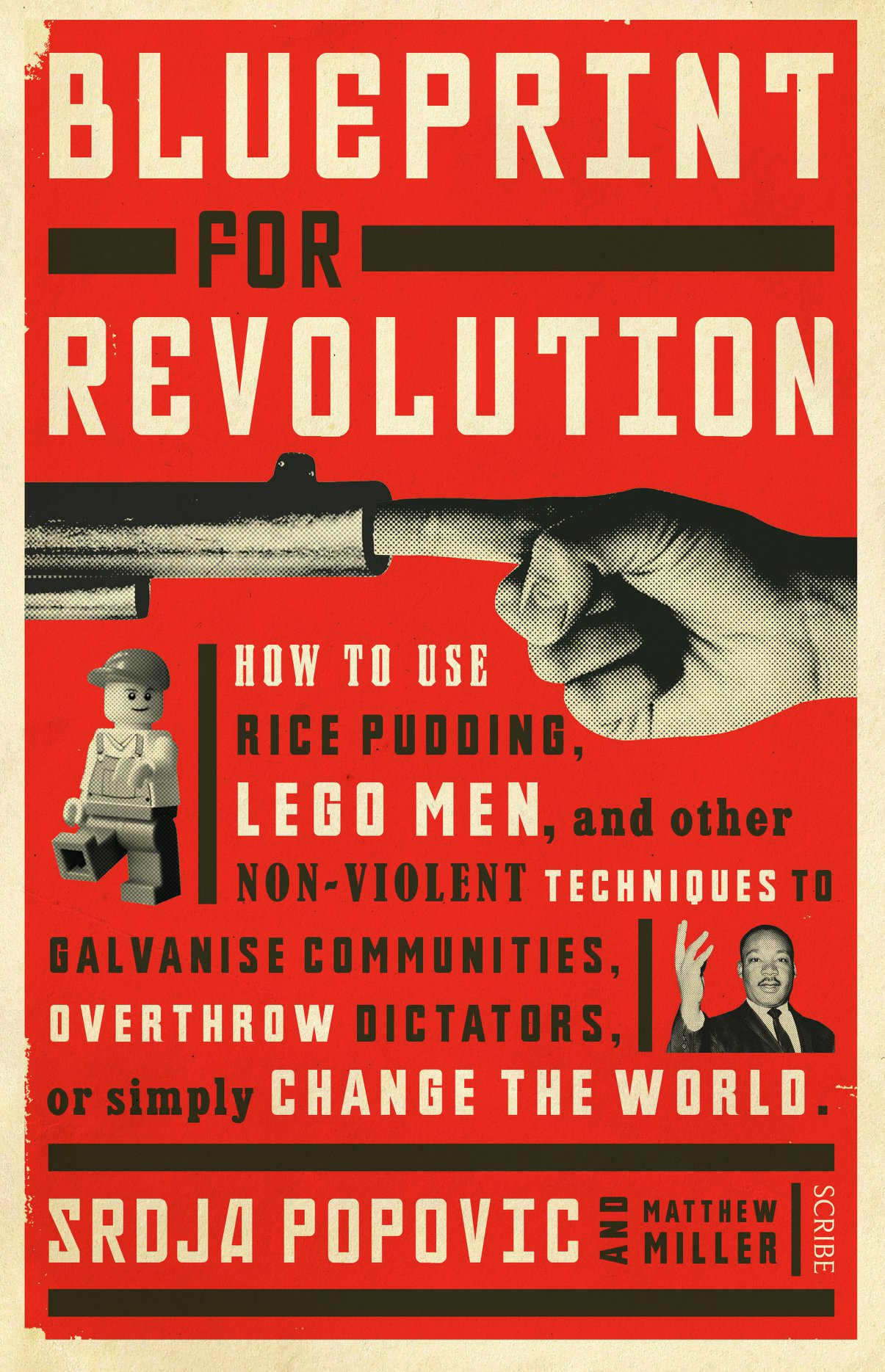

বইয়ের নাম ব্লুপ্রিন্ট ফর রেভ্যলুশন। ২০১৫ সালে প্রকাশিত এ বইটির লেখক দুজন। স্রাদা পপোভিচ এবং ম্যাথু মিলার। ব্যাপার সেটা না। এ জাতীয় শিরোনামে বই লেখা হয়েই থাকে, তবে প্রচ্ছদের বাকি অংশে যা কিছু লেখা আছে সেগুলো বেশ একটু বিচিত্র; রাইস পুডিং, লেগো মেন কিংবা অন্যান্য অহিংস কলাকৌশলে কেমন করে গোটা সম্প্রদায়কে সচল করতে হয় এবং একনায়কের পতন ঘটাতে হয়!

এর আগে পৃথিবীবাসী মোহনদাস করমচাঁদ গান্ধী, মার্টিন লুথার কিং অথবা নেলসন ম্যান্ডেলার অহিংস আন্দোলনের সাথে পরিচিত ছিল। ব্লুপ্রিন্ট ফর রেভ্যলুশনের প্রধান লেখক স্রাদা পপোভিচ অবশ্য বলেই দিয়েছেন যে, অতীতের সেসকল আন্দোলন থেকে অনুপ্রাণিত হয়ে বইটা লেখা হলো শেষ পর্যন্ত। তবে এই বই লেখার মূল অনুপ্রেরণা এমন একটি অহিংস আন্দোলন নীতির সাথে প্রায় দুই দশক যাবত সম্পৃক্ত থাকা, যে আন্দোলনের মূল অস্ত্রই ছিল তীক্ষ্ণ এবং তীব্র কৌতুকবোধ, হাস্যরস ও নির্দোষ তামাশা। আন্দোলনের নাম অটপর বা রেজিস্ট্যান্স। সার্বিয়ার একসময়ের স্বৈরাচারী প্রেসিডেন্ট এবং বলকান দাঙ্গার প্রধান খলনায়ক স্লোবোদান মিলোশেভিচকে ক্ষমতাচ্যুত করবার মূল কারিগর হিসেবে অটপরের নাম লেখা আছে ইতিহাসে। মুষ্টিবদ্ধ হাতের অটপর বা রেজিস্ট্যান্সের সাত-সতেরোতে যাবার আগে ব্লুপ্রিন্ট ফর রেভ্যলুশনের শুরুর দিকে পপোভিচ কী কী লিখলেন সেগুলোর সারমর্মে একটু নজর বোলানো যাক সংক্ষেপে।

২০০৯ সালের জুন মাস। পনের সদস্যবিশিষ্ট এক মিশরীয় নাগরিক দল সার্বিয়ার রাজধানী বেলগ্রেডে গেল। নেপথ্যের কারণ উল্লেখ করে পপোভিচ “It Can Never Happen Here” অধ্যায়টি শুরু করেন। বেলগ্রেডে মিশরীয় নাগরিকেরা সেসময় তাদের গ্রীষ্মকালীন ছুটি কাটাতে না, বরং বিপ্লবের পরিকল্পনা করার জন্যই এসেছিল।

পপোভিচ লিখলেন- তিনি তাদের রিপাবলিক স্কয়ার ঘুরিয়ে দেখালেন। যদিও তার ভাষায় শহরের ঐ অংশটি দেখতে মোটেও সুখকর ছিল না। বরং জায়গাটা নোংরা, আকারেও ছোট। নিয়ন বাতিও খুলে পড়েছিল। জ্যাম আর ধুলাবালি ছাড়া দর্শনীয় তেমন কিছুই অবশিষ্ট নেই। তবে তার মিশরীয় বন্ধুরা তাতে কিছুই মনে করছিল না, কারণ তাদের মন-মগজ জুড়ে কেবলই ছিল হোসনি মোবারকের পতনের আকাঙ্ক্ষা। সে কারণে রিপাবলিক স্কয়ার তাদের জন্য কোনো ট্যুরিস্ট ট্র্যাপ ছিল না, বরং ছিল অভূতপূর্ব এক অহিংস আন্দোলনের সূতিকাগার, যেখান থেকে একদল সাধারণ তরুণ ধীরে ধীরে বিশাল এক রাজনৈতিক শক্তিতে পরিণত হয়ে অচিন্ত্যনীয়ভাবে মিলোশেভিচের পতন ঘটিয়ে ফেলে। পপোভিচ আরও লিখলেন, সেই আন্দোলনের নেতৃত্বের একটি অংশ হিসেবে কাজ করার কারণে তার মিশরীয় বন্ধুরা অহিংস আন্দোলনের গতি প্রকৃতি কিছু শেখার আশায় পপোভিচদের কাছে এসেছিল তখন।

পপোভিচের বয়ানে সার্বিয়ার মূল্যস্ফীতি ভয়াবহ অবস্থায় চলে গিয়েছিল, পুরো দেশের অর্থনৈতিক অবস্থা ধসে পড়েছিল, কিন্তু সে কথা বলা ছিল বারণ। বললেই জেল, জুলুম অথবা এর থেকেও খারাপ পরিণতি। ১৯৯২ সালে জীববিজ্ঞানের নবীন ছাত্র হিসেবে পপোভিচ নিজের ভবিষ্যৎ আর দশজন সার্ব তরুণের মতোই বিবর্ণ দেখতে পাচ্ছিলেন।

তিনি মিশরীয় গণঅভ্যুথানের স্বপ্ন লালন করা বন্ধুদেরকে নিজের ব্যক্তিগত পছন্দের এবং অনুপ্রেরণার রক ব্যান্ড রিমতুতিতুকির ঔদ্ধত্যের গল্প শোনালেন। কেমন করে সেই ব্যান্ডের সদস্যরা দারুণ স্পর্ধায় শোষককে উদ্দেশ্য করে “There is no brain under the helmet” এর মতো লিরিক তৈরি করে এবং গেয়ে যায়। রিমতুতিতুকির কাছ থেকে বিপ্লবের এক পন্থা চট করে পপোভিচের মাথায় তখন থেকেই গেঁথে গেল।

পপোভিচ আরও জানালেন, মিলোশেভিচের অপশাসন ও আগ্রাসনের দমননীতিতে সার্বদের ক্ষুব্ধ হয়ে পড়ার সত্য গল্পগুলো। ১৯৯৬ সালে মিলোশেভিচ নির্বাচনের ফলাফল প্রত্যাখ্যান করেন। সংসদে বিরোধী দলকে জায়গা না দিয়ে নিজের সাঙ্গপাঙ্গদের ভেতর আসন বণ্টনও করেন। প্রতিবাদে নামলে তাদেরকে পিষে ফেলা হয়েছিল। কোনো রাখঢাক না রেখে ১৯৯৮ সালে সরাসরি স্বৈরতন্ত্রের ঘোষণা দিয়ে মিলোশেভিচ দেশের শিক্ষা প্রশাসনসহ সকল প্রতিষ্ঠানের নিয়ন্ত্রণ নিয়ে নেন।

তারপর প্রশ্ন চলেই আসে সামাজিক পরিবর্তনের, সেই সাথে রাষ্ট্রীয় অবকাঠামোরও। তিনি মিশরীয় বন্ধুদের কাছে অটপর প্রতীক আর ব্র্যান্ডিংয়ের গুরুত্ব বর্ণনা করলেন, আরও বর্ণনা করলেন কেমন করে ত্রিশ সদস্যের একটি দল সারা রাস্তা মার্চ করলে যতটা না পরিচিতি পেত তার চেয়েও বেশি কার্যকর ফলাফল পেল রাতভর স্প্রে পেইন্টে মুষ্টিবদ্ধ হাতের অটপরের সেই সাদাকালো গ্রাফিতি এঁকে। সকালে উঠে বেলগ্রেডের অধিবাসীরা শহরময় বিচিত্র এক গ্রাফিতি দেখতে পেয়ে বিস্মিত হলো।

তরুণদের অনেকেই উৎসাহী হয়ে অটপরে যোগ দিতে চাইলে তাদের আগ্রহ, চিন্তা এবং ধারণক্ষমতা বোঝার জন্য নিয়োগপরীক্ষা নেয়া হত। এরপর ধাপে ধাপে কী কী প্রক্রিয়ায় এবং প্রশিক্ষণের মাধ্যমে যোগ্য করে তোলা হত একজন অটপর সদস্যকে সেগুলো মিশরের সেই তরুণদের জানিয়ে দেবার মধ্য দিয়ে পাঠককেও জানানো হয় বইটিতে। আরও জানানো হয় পপোভিচের নিজের গ্রেফতার এবং পুলিশী নির্যাতনের কথা।

পপোভিচের লেখায় মোবারকের কুখ্যাত অত্যাচারী বাহিনীর নির্যাতন প্রক্রিয়ার সাথে মিশরীয় তরুণরা মিলোশেভিচ আমলের সার্ব তরুণদের অভিজ্ঞতার মিলগুলো খুঁজে পেয়ে উন্মনা হয়। তিনি তখন অটপরের অবিস্মরণীয় উত্থানের উপাখ্যান শুনিয়ে তাদের ভেতর প্রেরণা জাগিয়ে তোলেন আবার। তাদেরকে কৌতুকে উদ্বুদ্ধ করেন। উদ্বুদ্ধ করেন হাস্যরসের মাধ্যমে ভয়কে হারিয়ে দিতে, চটুল আলাপে কিংবা মুচকী হাসিতে মাথা ঠাণ্ডা রাখতে।

মোটামুটি ব্লুপ্রিন্ট ফর রেভ্যলুশনের শুরুটা ছিল এমনই। পপোভিচ, অটপর কিংবা মিলোশেভিচের যোগসূত্রটা আঁচ করতে পারাই যায়। তবে সার্বিয়া থেকে বহু পথ বহু ক্রোশ দূরের মিশর হতে আসা মোবারকশাহীতে ক্লান্ত কিছু তরুণের পপোভিচের সাথে বিপ্লবের পরিকল্পনা আঁটা নিয়ে নবীন পাঠকদের বেশ একটু চিন্তার জটিলতাতেই পড়ে যাবার কথা। চলতি দশকের অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ গণঅভ্যুত্থান মোবারক বিরোধী আন্দোলনের মাস্টার প্ল্যান কিংবা নিন্দুকদের ভাষায় ষড়যন্ত্র বা নীল নকশা কি তবে সার্বিয়াতেও করা হয়েছিল? সেই প্রশ্নের উত্তর খুঁজতে আমাদের ফিরে তাকাতে হবে ১৯৯৯ সালের সার্বিয়ার দিকে।

মিলোশেভিচ এবং অবিশ্বাসের ঘূর্ণিপাকে পড়ে যাওয়া সার্ব ভূমি

এর আগের অনেকগুলো বছর ধরে সার্বিয়ার প্রেসিডেন্ট স্লোবোদান মিলোশেভিচের চাপাতির নীচে ছিন্ন-ভিন্ন হয়েছে ক্রোয়েশিয়া, বসনিয়া, কসোভোর বিভিন্ন জনপদ। মিলোশেভিচের ‘বৃহত্তর সার্বিয়া’ বা ‘শুধুই সার্বদের সার্বিয়া’ নীতির রোষানলে পড়ে ইতিহাসের অন্যতম ঘৃণিত এথনিক ক্লিনজিংয়ের সমাপ্তি টানার জন্য নর্থ আটলান্টিক ট্রিটি অর্গানাইজেশন বা ন্যাটোর দাবী, তারা ১৯৯৯ সালে খণ্ডিত যুগোস্লাভিয়ার সার্ব অধ্যুষিত কিছু এলাকায় বোমা হামলা করে। মিলোশেভিচ এবং তার দুই সহচর রাদোভান কারাদজিচ আর রাতকো ম্লাদিচ পরিচালিত বলকান দাঙ্গায় বিধ্বস্ত বসনিয়া কসোভো ক্রোশিয়া ধ্বংসস্তুপ থেকে উঠে দাঁড়ানোর যুদ্ধ করছিল যখন, ন্যাটো বোমা হামলায় মুখ থুবড়ে পড়া সার্বদেরও কিন্তু দাঙ্গা চলাকালেই বেশ ক্ষয় ক্ষতি হয়ে যায়। পুরো হত্যাযজ্ঞের তিন মাস পরের সার্বিয়া অর্থনৈতিক মন্দায় বিপর্যস্ত এক ভূমি হিসেবে আবির্ভূত হলো, যেখানে উত্তাপের ব্যবস্থা নেই তবু শীত আসে, রাজপথের কিনারে পড়ে থাকে পরিত্যক্ত যানবাহন অথচ পেট্রোল নেই, কেউ কেউ তখন অতি কষ্টে যোগাড়যন্ত্র করে ব্ল্যাক মার্কেটে পেট্রোল বিক্রি করে কেবল বাঁচতে চাচ্ছিল।

বিপুল সংখ্যক সার্বদের কসোভো থেকে সার্বিয়াতে অভিবাসী হয়ে চলে আসতে হয়। রাজধানী বেলগ্রেড কিংবা মধ্য সার্বিয়ার নিস শহরের মতো বেশিরভাগ শহরেই মারাত্মক অর্থনৈতিক বিপর্যয়, বেকারত্ব, অভাব দেখা দিল। মানুষের ক্রয়ক্ষমতা হ্রাস পেলো ভীষণভাবে। মিলোশেভিচের আমলে জনগণের গড় আয় ৮০০ মার্কিন ডলার থেকে নেমে ২৫০ ডলারে গিয়ে ঠেকেছিল। অসংখ্য মানুষ দশ বছর যাবত এক জোড়া ছেঁড়া ফাটা পুরোনো জুতোয় দিন পার করে যাচ্ছিল।

সাধারণ সার্ব জনগণ নিজেদের প্রতারিত ভাবা শুরু করল। দু’চামচ স্যুপ আর রুটির টুকরোর সংকটেও তাদের দিন গুজরান করতে হচ্ছিল। কারো কারো জীবন চলছিল মাত্র এক দিনারের ওপর নির্ভর করে।

নিজেদের শিল্পগুলোকে হুমকির মুখে ফেলে রেখে কর্তাব্যক্তিদের মারণাস্ত্রের প্রতি মনোযোগ সার্বদের আসলে কোথায় পৌঁছে দিয়েছে সেটা উপলব্ধি করতে পেরে দিন দিন তারা ক্ষুব্ধ হয়ে পড়ছিল। তারা কোনো কিছুতেই আর যেন বিশ্বাস করতে পারছিল না। আসলে সার্বিয়ায় অর্থনৈতিক মন্দা কিন্তু যুদ্ধের আগ থেকেই চলছিল। যুদ্ধের আশকারায় তা বিস্ফোরিত হয় কেবল। তাদের অনেকেই সার্বের সম্মিলিত দুর্ভাগ্যের জন্য সরকারি দল-বিরোধী দল-নীতি নির্ধারক সবাইকে দায়ী ভাবা শুরু করলো।

বিরোধী দলের নেতা ভুক ড্রাসকোভিচ অথবা যোরান ডানডিচও কসোভোতে কিংবা সার্বিয়ায় ন্যাটোকে একেবারে দাওয়াত করে এনেছে- সেটা সাধারণ মানুষ বলাবলি করছিল। জনগণ কাউকে বিশ্বাস করা ভুলে গিয়েছিল। মিলোশেভিচকে তো ভাবা শুরু করল সবচেয়ে বড় বিশ্বাসঘাতক। তাদের কাছে ধীরে ধীরে প্রতীয়মান হচ্ছিল, মিলোশেভিচ আসলে গণমানুষের দুর্ভোগ নিয়ে চিন্তিত নন। তার মূল উদ্বেগ ছিল ক্ষমতায় থাকা। যার কারণে ন্যাটো বোমা হামলার পর সাধারণ নাগরিকদের জীবন-জীবিকার ক্ষয়ক্ষতি নিয়ে তাকে যতটা না হা-হুতাশ করতে দেখা গিয়েছে, তার চেয়ে অনেক বেশি প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করতে দেখা গিয়েছে সামরিক বাহিনীকেন্দ্রিক লোকসান নিয়ে।

স্পষ্টতই তার জনপ্রিয়তায় বিপুল ধস নেমে যায়। কসোভোতে জমিজমা নিয়ে বেঁচে বর্তে থাকা সার্বরা ন্যাটো হামলার পর সার্বিয়ায় মানবেতর জীবনযাপনের জন্য কসোভোর আলবেনীয়দের অথবা ন্যাটোকে যেমন দোষী ভাবছিল, তেমনি মিলোশেভিচকেও। হামলার শিকার না হওয়া সার্বিয়ার সার্বরাও কিন্তু পুরো এক দশকেও মিলোশেভিচের অর্থনৈতিক অবস্থার দিকে ভ্রুক্ষেপ না করে যুদ্ধ যুদ্ধ এবং যুদ্ধনীতিকে ঘৃণা করছিল ভীষণভাবে।

তবে তার ক্ষমতায় টিকে থাকার সবচেয়ে বড় কারণ ছিল- মানুষ মিলোশেভিচকে “না” বললে “হ্যাঁ“-টা কাকে বলবে? কাকে পরবর্তী জনপ্রতিনিধি হিসেবে যোগ্য মানবে? তারা তো কারোর ওপর নির্ভরই করতে পারছিল না। কিন্তু অটপর তাদের চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিল, মিলোশেভিচকে চলে যেতেই হবে এবং সেটাই ঐ সময়ের জন্য সবচেয়ে বেশি গুরুত্বপূর্ণ।

অটপরের আদ্যপান্ত

১৯৯৮ সালে থেকেই কিন্তু মিলোশেভিচের দুঃশাসনের প্রতিবাদে ফুটপাথে অথবা ক্যাফে-রেস্তোরাঁতে আলাপচারিতা, তর্কে, সঠিক রাজনীতি আর দর্শনের অন্বেষণে বিশ্ববিদ্যালয় পড়ুয়া তরুণদের দল অটপরে একে একে সদস্য সংখ্যা বাড়ছিল। তবে ন্যাটো বোমা হামলার পর হাজার হাজার ছাত্রছাত্রী রাজপথে নেমে আসার মধ্য দিয়ে প্রথমবারের মতো অটপরের শোডাউন সম্পন্ন হলো। তারা দিনের পর দিন রাজপথে অবস্থান করল এবং একপর্যায়ে তাদের রাষ্ট্রনায়ক মিলোশেভিচ, যাকে অতীতে সার্বরা ভালোবেসে স্লোবো ডাকত, সেই স্লোবোর নির্দেশে পুলিশী হামলার মুখোমুখি হলো। ছেলেমেয়েগুলো মার খেল, তবু দমে গেল না। তারপর ছোট্ট সাদা কাগজে “অটপর; কারণ আমরা সার্বিয়ার স্বাধীনতা ভালবাসি” লেখা লিফলেট বাড়ির ছাদ থেকে রাজপথে ছড়িয়ে দিয়ে নিজেদের অস্তিত্বকে সাধারণ পথচারীদের সামনে এক বাক্যে মেলে ধরল যেন।

সেসময় অটপরের অঘোষিত নেতা ছিলেন এই স্রাদা পপোভিচ। তিনি বিভিন্ন সময়ে গণমাধ্যমে দেয়া সাক্ষাৎকারে তার অটপর অভিজ্ঞতা নিয়ে বলতে গিয়ে সবসময়ই স্পষ্ট করেছেন যে, তাদের মূল নীতি ছিল হিউমারের মাধ্যমে জনসমর্থন তৈরি করা। রক এন রোলেও মানুষের কানে অটপরের নাম পৌঁছে দেয়ার বন্দোবস্ত করেছিল সদস্যরা। পথেঘাটে সাধারণ মানুষের ভেতর মিশে গিয়ে কৌতুকবোধে আবার সূক্ষ্ম জীবনবোধেও মানুষকে আগ্রহী করে তুলেছিল তাদের কর্মকাণ্ডে।

কখনো মিলোশেভিচের জন্মদিনে প্রতীকী কেক বানিয়ে খণ্ড খণ্ড করে যুগোস্লাভিয়ার খণ্ডিত দেশগুলোর নাম লিখে দিত। নির্লিপ্ত মুখে জনসাধারণকে জানাত সেই কেকের টুকরোগুলো মিলোশেভিচেরই খাওয়ার উপযুক্ত। আবার হুটহাট ব্যস্ত রাস্তায় ইয়া বড় টেলিস্কোপ সদৃশ যন্ত্রপাতি এনে পথচারীদের ভরদুপুরে আহবান জানাত চন্দ্রগ্রহণ দেখার জন্য। আগ্রহী হয়ে সাধারণ মানুষ টেলিস্কোপে চোখ রেখেই আচানক দেখতে পেত চাঁদের বুক দখল করে নেই কোনো অন্ধকার ছায়া, বরং আছে মিলোশেভিচের মুখ!

পপোভিচ অটপরদের এসব কর্মকাণ্ডকে সংজ্ঞায়িত করেছেন laughtivism হিসেবে। কিংবা অর্থোডক্স নিউ ইয়ারের মঞ্চে রক এন রোলের ব্যবস্থা করার পর শক থেরাপিরও ব্যবস্থা করা। ব্যাপক গানবাজনা হতে হতে হঠাৎই মধ্যরাতে মিলোশেভিচের সিদ্ধান্তের কারণে নিহত সার্বদের নিয়ে তথ্যচিত্র প্রদর্শন করে মানুষের মনে চিন্তার খোরাক জাগিয়ে তোলা; বলা,

আনন্দ আয়োজন এখানেই শেষ! আপনারা বাড়ি যেতে পারেন এখন। ঠাণ্ডা মাথায় ভাবেন কী হচ্ছে সার্বিয়াকে ঘিরে! যদি সুদিন আসে, যদি বেঁচে থাকে “বেঁচে থাকা”, তবে গোটা সার্বিয়া জুড়েই আগামী বছর পালিত হবে কাঙ্খিত এক অর্থোডক্স নববর্ষ।

নিজেদের গেরিলা সদস্যও মনে করতেন পপোভিচ। তবে সাধারণত গেরিলা বলতেই মানুষের চোখের সামনে ক্রলিং করতে করতে এগোতে থাকা সশস্ত্র যোদ্ধার অবয়ব ভেসে ওঠে। সার্বিয়ার সুদীর্ঘ ইতিহাসে আছে গেরিলা সংগ্রাম। তবে গেরিলা শব্দটিতে পপোভিচ কোনো ভায়োলেন্স দেখেন না, বরং দেখতে পান লক্ষ্য সাথে নিয়ে সংগ্রামরত একদল সৈন্য। অটপরের নিয়োগ প্রক্রিয়া বা গুপ্ত নেতৃত্ব সেই গেরিলা সংগ্রামের সাথেও বেশ মিলে যায় বলে তিনি মতামত ব্যক্ত করেন।

শত্রু না বাড়ানোর নীতিতে অটপর সদস্যরা অটল ছিল, যার কারণে মিলোশেভিচবিরোধী আন্দোলনের শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত বিভিন্নভাবে তারা চেষ্টা করে গিয়েছে পুলিশ কিংবা প্রতিরক্ষা কর্মীদের হামলার মুখে পাল্টা হামলা না চালাতে। পুলিশদের সাথে সংঘাতে না জড়ানোর ব্যাপারে পপোভিচ সবসময় দলের কর্মীদের নির্দেশনা দিতেন। প্রতিরক্ষা বাহিনীর কাছে এই বার্তা পৌঁছে দেয়া হয়েছিল যে, পুরো ভঙ্গুর, মৃতপ্রায় রাষ্ট্রব্যবস্থাপনার শিকার কিন্তু সার্বিয়ার সাধারণ মানুষদের মতো তারাও। সুতরাং দুই ভিক্টিমে লড়াইয়ের কোনো অর্থ নেই। মিলোশেভিচের অপশাসনের জীবন্ত বলীদের কারো পরনে নীল জিন্স কারো আবার নীল উর্দি। সুতরাং নিজেদের ভেতর কোনো দ্বন্দ্ব রাখা চলবে না।

পপোভিচ অটপর সদস্যদের হাতে-কলমে শেখালেন- পুরো সরকার ব্যবস্থাপনাকে নিয়ন্ত্রণ করে থাকে এমন অল্প কিছু লোকের সমন্বয়ে একটি সরকারের সর্বোচ্চ শৃঙ্গ গঠিত হয়। এই লোকদের নিয়ন্ত্রণেই পরিচালিত হয় সরকারি সমস্ত সংস্থা, আইন ও বিচার বিভাগ, গণমাধ্যম। যেকোনো টোটালিটেরিয়ান সরকারের সেই অল্প কিছু মানুষের তত্ত্বাবধানেই কিন্তু দমনের সমূহ কলকব্জা থাকে। সাধারণ বিদ্রোহনীতিতে ঐ লোকগুলোকে আগে শেষ করে ফেলা হয়। কিন্তু অটপর সেটা করবে না, তারা সেই ক্ষমতাধরদের গণতান্ত্রিক নির্বাচনের মাধ্যমে অপসারণে বিশ্বাসী। আর এটাই সার্বিয়ার নিজেকে সভ্য হিসেবে দাবী করবার সবচেয়ে বড় দলিল।

কিন্তু মুষ্টিবদ্ধ হাতের প্রতিকের মাধ্যমে অটপর সদস্যদের রণলিপ্সুতা বোঝায় কি না এমন প্রশ্নের মুখোমুখি হলে অকপটে তারা উত্তরে “না” বলে দেয়। তাদের দাবি অনুযায়ী, কালো মুষ্টিতে বোঝানো হয় বিষয়টির গুরুত্ব আর সদস্যদের সঙ্ঘবদ্ধতা, শান্তিপূর্ণ উপায়ে দাবী আদায় না করে পিছু না হটা।

জনসমর্থন অতঃপর অর্থায়ন প্রক্রিয়া

অটপররা রাজনৈতিক স্যাটায়ার, সারকাজমের সাহায্যে মিলোশেভিচের দুঃশাসনের বিরোধিতা করেছিল। তাদের সাহস, ক্ষেত্র বিশেষে আস্পর্ধা সাধারণ সার্বদের ভীতি, জড়তা কাটিয়ে উঠতে এবং প্রতিবাদের ভাষা উচ্চারণ করতে সাহস যুগিয়েছিল। দেশের স্বার্থের কথা মাথায় রেখে ঐক্যবদ্ধ করেছিল রাজনীতিবিদদের।

অটপর আন্দোলন ধীরে ধীরে জনসমর্থন পাওয়া শুরু করলো একসময়। বেলগ্রেডস্থ এক অডিটোরিয়ামে প্যারোডি মঞ্চায়িত করার মাধ্যমে বিরোধী দলগুলোর চোখে পড়ে গেল তারা, তবে সরকারবিরোধী আন্দোলন হলেও ক্লিন ইমেজধারী অটপর কোনো বিরোধী দলের সাথে মিশে গেল না।

সদস্যদের কারো কারো পিতামাতার আর্থিক সহায়তায় অফিস ভাড়া নিল তারা। ওয়েবসাইট ডেভলপমেন্ট, ইন্টারনেট বিল ইত্যাদি চাহিদা পূরণের জন্য আবেদন করে আন্তর্জাতিক কিছু সহায়তা পেয়েছিল, যার কারণে মিলোশেভিচ সরকার ‘ওয়েস্টার্ন পাপেট’ আখ্যা দিয়ে সেসব উঠতি বিপ্লবীকে ঠেকানোর গ্রাউন্ড তৈরি করেছিল তখন।

ইউএস স্টেট ডিপার্টমেন্টের বলকান-অঞ্চলীয় বিশেষ দূত জেমস ওব্রিয়েনের সাথে অটপর সদস্যদের এক মতবিনিময় সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভা শেষে ওব্রিয়েন নির্দ্বিধায় স্বীকার করে নিলেন, ছেলেমেয়েগুলো অত্যন্ত মেধাবী, উদ্যমী; দারুণ রাজনৈতিক প্রজ্ঞা আছে তাদের, যুগোস্লাভিয়ার স্বার্থে তারা কাজ করতে ঐক্যবদ্ধ এবং যুক্তরাষ্ট্রের তরফ থেকে সাহায্য তাদের প্রাপ্য। আবার ইউএস ইন্সটিটিউট অব পিসের বলকান ইনিশিয়েটিভ ডিরেক্টর ড্যানিয়েল স্যারয়্যারের মন্তব্য হলো, তারা অভিনব, অসাধারণ, কিছু একটা করে ফেলার ব্যাপারে দারুণ সম্ভাবনাময়। যার কারণে বড় বড় পদে বসা জ্যৈষ্ঠব্যক্তিরা খানিক ভ্রূকুটি করলেও পরবর্তীতে স্বীকার করে নিয়েছিল তাদের অভিনবত্ব। গণতান্ত্রিক সমাজ গঠনের উপাদানগুলোই অটপরদের কাছে সবচেয়ে জরুরি ছিল।

মার্কিন কর্তৃপক্ষের ভাষ্যমতে, তারা আর্থিক সহায়তার চেয়েও অধিকতর গুরুত্বের সাথে অহিংস আন্দোলনের রূপরেখা সংক্রান্ত বইপত্র সরবরাহ করল কিংবা কর্নেল রবার্ট হ্যালভের তত্ত্বাবধানে কর্মশালার ব্যবস্থা করল অটপরের জন্য। যুক্তরাষ্ট্রের সাবেক এই সেনা সদস্য দুবার ভিয়েতনাম যুদ্ধ পরিদর্শনের পর অহিংস প্রতিরোধ প্রক্রিয়া নিয়ে আত্মনিয়োগ করেন। এছাড়াও ইন্টারন্যাশনাল রিপাবলিকান ইন্সটিটিউট অব ওয়াশিংটন তাদেরকে বিশ্বের একত্রিশটি ভাষায় অনূদিত জিন শার্পের চল্লিশ বছরের গবেষণার ফসল “From Dictatorship to Democracy” একেবারে আত্মস্থ করে ফেলার পরামর্শ দিল। ধাপে ধাপে সাপ্তাহিক সেমিনারের আয়োজন করা হলো তাদের জন্য।

জিন শার্পের বইয়ের খোঁজ পেয়ে অটপর সদস্যরা যেন আকাশের চাঁদ হাতে পেল। অহিংস আন্দোলনের নিজ নিজ অভিজ্ঞতা, বিক্ষিপ্ত তথ্য বা পাঠ্যক্রম সংগ্রহ কিংবা গান্ধীবাদী ঘরানার আন্দোলনগুলো থেকে তাদের উপাদান খুঁজে নিতে হত, কিন্তু জিন শার্পের বইয়ে রক্তপাতহীন বিপ্লবের পদ্ধতিগত কৌশলগুলো তারা একসাথে সুবিন্যস্তভাবে পেয়ে গেল।

প্রথমে অটপর আন্দোলন শুধুমাত্র ছাত্রছাত্রীদের ভেতর সীমাবদ্ধ থাকলেও পরবর্তীতে তা গণআন্দোলনে রূপ নেয়ায় কংগ্রেস গঠন করে ফেলা হল। সত্তরটা শহরেও ছড়িয়ে পড়ে প্রতিরোধ। অটপরের কোনো ঘোষিত নেতৃত্ব ছিল না, পাড়ায় পাড়ায় কিছুটা প্রভাব রাখে এমন ছেলেমেয়েরা তাদের প্রতিবেশীদেরকে অটপরের কার্যক্রম সম্বন্ধে অবগত করলো। এভাবে শহরে বন্দরে দাবানলের মতো ছড়িয়ে যায় ‘প্রতিরোধ’। তখনই সার্বিয়ার স্টেট ইনফরমেশন মিনিস্টার প্রেস কনফারেন্স ডেকে এক আকস্মিক ঘোষণায় জানিয়ে দেন, অটপরের সাথে সংশ্লিষ্টতার অভিযোগ পাওয়া গেলে পরিণাম মোটেও ভালো হবে না। কারণ তারা রাষ্ট্রদ্রোহী, নিওফ্যাসিস্ট এবং সন্ত্রাসী সংগঠন। এই ঘোষণার পরপরই শুরু হলো ব্যাপক ধড়পাকড়, গ্রেফতার ও নির্যাতন। অবশ্য তারা আগে থেকেই এমন বিরূপ পরিস্থিতির জন্য প্রস্তুত ছিল। তাদের নেটওয়ার্কিংও অল্প সময়ের ভেতরই সমৃদ্ধ হয়ে পড়েছিল, ফলে দ্রুতই প্রেস রিলিজ, গ্রেফতারকৃত কর্মীদের আইনানুগ সহায়তা দেয়া সম্ভব হয়।

তবে আমজনতা যখন অটপর সদস্যদের কার্যক্রম খেয়াল করা শুরু করলো, তারা সেখানে কোনো সন্ত্রাসবাদ বা মারাত্মক অপরাধ মোটেও দেখতে পেল না, বরং সদ্য কৈশোর পেরোনো এমন কিছু তরুণের দেখা পেয়েছিল যারা শিক্ষা, সভ্যতা আর সম্প্রীতি ধারণ করে শুধুই দুঃসময়ের পরিবর্তন চায়।

গণআন্দোলন, DOS এবং “He is Finished!”

এরই ভেতর সরকারি সমালোচনার অভিযোগে বেলগ্রেডের বেশ কিছু ইলেক্ট্রনিক প্রিন্ট মিডিয়া, টিভি স্টেশন বন্ধ করে দেয়া হলো। এবার সাধারণ মানুষের ভেতর বিক্ষোভ দানা বাঁধে প্রকাশ্যে। প্রতিবাদে সড়কে অবস্থান নেয় তারা, কয়েকদিন টানা অবস্থানের পর মিলোশেভিচ ফোর্স পাঠিয়ে তাদের ওপর আক্রমণের নির্দেশ দেয়। অটপর সদস্য ইভান মারোভিচের মতে, এই দমন নীতি ছিল মিলোশেভিচের আরও একটি বড় ভুল, কারণ নিপীড়নের শিকার ব্যক্তিরা জোটবদ্ধ হচ্ছিল ধীরে ধীরে এবং নিউটনের তৃতীয় সূত্র মেনে নির্যাতন যত বাড়ছিল, প্রতিরোধের মাত্রাও তত উর্ধ্বগামী হচ্ছিল।

অটপর তখন সকল মিলোশেভিচবিরোধী নেতাদের এক মঞ্চে এক কাতারে দাঁড়াবার আহবান জানায়। যদিও অনেক নেতাই রাজি হচ্ছিল না এবং নিজেদের অর্ধেক বয়সী এই তরুণদের জনপ্রিয়তায় খানিক ঈর্ষান্বিতও ছিল, অটপরের জনপ্রিয়তায় কিছুটা ভয়ও পাচ্ছিল, কারণ ছেলেমেয়েগুলো সার্বিয়ার রাজনৈতিক শূন্যতাকে এতটা দক্ষতা, প্রজ্ঞা, বুদ্ধির সাথে পূরণ করে ফেলছিল এবং দেশের রাজনৈতিক অস্থিতীশীলতা নিয়ে জনমনে উত্থাপিত বা সুপ্ত প্রশ্নগুলোর উত্তর করতে মেধার পরিচয় যেভাবে দিয়ে যাচ্ছিল, সেই প্রসঙ্গে বিরোধী দলের নেতাদের ব্যর্থতা যেন আরও প্রকট হয়ে ধরা পড়ছিল। এতগুলো কারণ থাকা সত্ত্বেও অটপরের ডাকে রাজনৈতিক দলগুলো অবশেষে একই মঞ্চে সমবেত হয় এবং অটপরীয় নীতির সমর্থনে বিভিন্ন দলের নেতাদের এই এক কাতারে আনতে পারাটা সে সময়ের জন্য ছিল অবিশ্বাস্য।

সেখানেই শেষ না, অটপরের উদ্যোগে ডেমোক্র্যাটিক অপজিশন অব সার্বিয়া (DOS) নামের ১৮ দলীয় জোট গঠিত হয়ে গেল। সেই সঙ্গে তারা সার্বিয়ার সংখ্যালঘু মুসলিম, হাঙ্গেরিয়ান, আলবেনীয়, ক্রোটদের ঐক্যবদ্ধ হবার আহবান জানালো। সংখ্যালঘুরা তাদের সমর্থনে এগিয়েও আসে বিনাবাক্যে।

চাপে পড়ে মিলোশেভিচ ২০০০ সালের সেপ্টেম্বরে নির্বাচন দিতে বাধ্য হলো। মিলোশেভিচ টের পাচ্ছিলেন যে, তার অবস্থা দিন দিন খারাপ হচ্ছে। জনসমর্থন হারাচ্ছেন তিনি। অবশিষ্ট জনসমর্থন মরিয়া হয়ে খুঁজছিল। ভোট চুরি এবং ফোর্সের সাহায্যে ক্ষমতা আঁকড়ে রাখার ব্যাপারে প্রস্তুতিও নিচ্ছিল স্বৈরশাসনের স্বাভাবিক নিয়মেই। বেলগ্রেডে কোনো স্বাধীন ইলেক্ট্রনিক প্রিন্ট মিডিয়া ততদিনে আর না থাকলেও কিংবা বেলগ্রেডকেন্দ্রিক গণমাধ্যমগুলো সরকারি নিয়ন্ত্রণে চলে গেলেও এলাকাভিত্তিক মিডিয়া, প্রেস ছিল কিছু। ছোট শহরে, গ্রামে নেতারা সরেজমিনে বাড়িয়ে দিল গণসংযোগ। সার্বিয়ার ছোট ছোট শহরগুলোতে সরকারবিরোধী দলগুলো ক্ষুদ্র পরিসরে কাজ চালিয়ে যেতে লাগলো। এদিকে DOS নেতারা গণসংযোগের পর আরও বুঝতে পারলেন সাধারণ মানুষ রাজনীতিবিদদের চেয়েও অনেক অনেক বেশি ক্লান্ত-পরিশ্রান্ত। অনিশ্চয়তা, যুদ্ধে, চাপে ভীষণভাবে বিপর্যস্ত। তারা মিলোশেভিচকে মোটেও আর চাচ্ছে না। অন্যদিকে অটপর আয়োজিত নির্বাচনী ক্যাম্পেইনে Gotov Je! (He is Finished!) শ্লোগানটি মারাত্মক জনপ্রিয়তা পায়।

ব্যাপক কারচুপির চেষ্টার পর নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়ে গেলে মিলোশেভিচের পরাজয়ের বীণা যেন তৈরিই ছিল বেজে ওঠার জন্য। ওদিকে মিলোশেভিচও তৈরি ম্যানিপুলেশন করে এবং বল প্রয়োগে ফলাফল প্রত্যাখ্যানের জন্য। সাধারণ জনতা মিলোশেভিচের চূড়ান্ত পতনের দাবীতে বিক্ষোভ শুরু করে দিল তারপর। অটপরের সেসময় সবচেয়ে বড় চ্যালেঞ্জ নির্বাচনোত্তর প্রতিবাদ-প্রতিরোধে নেতৃত্ব দেয়া। পপোভিচ তার কর্মীদের মনে করিয়ে দিচ্ছিলেন যে, তারা ইতিমধ্যে যথেষ্ট প্রশিক্ষিত, ইউনিভার্সিটিগুলোতেও নেটওয়ার্ক গড়ে তুলতে সক্ষম হয়েছে, সুতরাং এই প্রতিরোধের সংগ্রাম এখন অটপরদের হাতে।

ঘটনাপরিক্রমায় দক্ষিণ বেলগ্রেডের প্রায় সত্তর হাজার কয়লা শ্রমিকের ধর্মঘট শুরু হলে সার্বিয়ার ইলেক্ট্রনিক পাওয়ার সাপ্লাইয়ের ৭০ ভাগই অচল হয়ে পড়ল। ধর্মঘটরত অবস্থায় দেশের বাদবাকি এলাকা থেকেও শ্রমিকেরা চাইল সংহতি। সেই ধর্মঘটে ট্যাক্সি ড্রাইভারসহ গণপরিবহন কর্মীরা সমর্থন দিল। কনভয় ট্রাক নেতারা যোগ দিল। মজার ব্যাপার হচ্ছে টহলদার পুলিশ নিয়ম রক্ষার বাধা দিলেও তাদের ওপর হামলা করেনি। সম্ভবত তারা অটপর প্রণীত অহিংস নীতি বিশ্বাস করা শুরু করেছে অবচেতনভাবেই, যেখানে বারবার বলা হয় আর্মি বা পুলিশ কারো বিরোধিতায় তারা নেই, শুধুমাত্র মিলোশেভিচ আর তার নীতির বিরুদ্ধেই তাদের সংগ্রাম।

সার্বিয়ার ছোট ছোট শহর থেকে সাধারণ মানুষ স্রোতের মতো রিপাবলিক স্কয়ারের পার্লামেন্ট ভবন ঘেরাও করার উদ্দেশ্যে এগোতে লাগল। এক সময় ঘিরেও ফেলল। সেখানেও পুলিশ ব্যারিকেড দিলেও প্রতিহত করেনি আবারো। হয়ত সার্ব পুলিশ জীবনের ক্ষয়ক্ষতি বা মিলোশেভিচের হেরে যাবার সাথী হতে চাচ্ছিল না।

ডিওএস নেতাদের পক্ষ থেকেও সমন্বিত নির্দেশনা ছিল পুলিশকে কোনোভাবেই আঘাত করা যাবে না। একপর্যায়ে অবশ্য পুলিশ আন্দোলনকারীদের ওপর গুলি চালাতে উদ্যত হয়। অন্যদিকে হাজার হাজার অটপর সমর্থক শ্রমিক কৃষকরা যার যার এলাকা থেকে বেলগ্রেড অভিমুখে আগেই রওনা হয়ে গিয়েছিল এবং ঘটনাস্থলে পৌঁছে গেলে মিলোশেভিচ ফোর্স কার্যতই অকার্যকর হয়ে পড়ল।

পুরো অহিংস আন্দোলনে কেবলমাত্র পার্লামেন্ট ভবনের জানালার কাচ ভাঙচুর হয়েছে এবং কিছু কক্ষে আগুন দিতে হয়েছে। এছাড়াও বিপ্লবের উত্তেজনায় এক বয়োজ্যৈষ্ঠের হার্ট অ্যাটাকে মৃত্যু হয় আর এক ব্যক্তির প্রাণ যায় ট্রাক দুর্ঘটনায়। পপোভিচ মৃত্যুগুলোর কারণে শোক প্রকাশ করলেও ভাঙচুর বা আগুনের ব্যাপারে দাবী করেন সেগুলো মিলোশেভিচ বা ন্যাটোর হত্যাযজ্ঞের তুলনায় কিছুই না।

পার্লামেন্ট বিল্ডিং থেকে মিলোশেভিচের নাম চিহ্নিত করা অসংখ্য প্রেসিডেনশিয়াল ব্যালট উদ্ধার হলো, কারচুপির উদ্দেশ্যে সেগুলো প্রস্তুত করা হয়েছিল। এবং মিলোশেভিচের স্বৈরশাসনের অনানুষ্ঠানিক ইতি ঘটল ঠিক তখনই। পরবর্তীতে মিলোশেভিচ ডেমোক্র্যাটিক নেতা ভ্যোস্লাভ কস্তুনিসার কাছে ক্ষমতার হস্তান্তর মেনে নেন। ২০০১ সালে লিবারেল ডেমোক্র্যাটিক যোরান ডিনডিচ সার্বিয়ার প্রধানমন্ত্রী নির্বাচিত হন। স্রাদা পপোভিচ নির্বাচিত হন সার্বিয়ার সংসদ সদস্য হিসেবে।

ক্যানভাস কার্যক্রম

মিলোশেভিচ পতনের পর আস্তে আস্তে সার্বিয়ার আরেকটি রাজনৈতিক দলে রুপান্তরিত হলেও অটপররা পরবর্তীতে বরিস টেডিচের ডেমোক্র্যাটিক পার্টির সাথে যুক্ত হয়ে যায়। তবে তাদের বৈদেশিক তহবিল ও সহায়তা নিয়ে বিতর্কও জমাট বাধতে থাকে। অধিকাংশ সদস্যই বিভিন্ন শিক্ষা-গবেষণা প্রতিষ্ঠান, মানবাধিকার সংস্থা কিংবা পৃথক রাজনৈতিক ক্যারিয়ারে ব্যস্ত হয়ে পড়ে। পপোভিচ নিজেও সংসদ সদস্য হিসেবে দায়িত্ব পালন করেছেন, তবে ২০০০ সালে বেলগ্রেডে তার উদ্যোগে সারা বিশ্বের গণতন্ত্রকামী সক্রিয় কর্মীদের অহিংস বিপ্লবের পাঠশালা CANVAS (the Centre for Applied Nonviolent Action and Strategies) গড়ে ওঠে।

ক্যানভাস অফিসে ওয়ার্কশপ, সেমিনারের আয়োজন করা হয় প্রায়ই। এবং কর্মশালাগুলো হয় আবেদনকারীদের অনুরোধের ভিত্তিতে। মজার ব্যাপার হচ্ছে এই আবেদনকারীদের অধিকাংশই পরবর্তীতে ইতিহাসের এক অংশ হিসেবে প্রতিয়মান হয়েছে। যেমন- লেবানন, মালদ্বীপ, জর্জিয়া, ইউক্রেনে অটপর নীতিতে অহিংস আন্দোলনের মোটামুটি সফল চিত্রায়ন দেখা গিয়েছিল। ইরান, ভেনেজুয়েলা কিংবা তিউনিশিয়ান বেন আলী বিরোধী বিক্ষোভের সাথেও জড়িয়ে আছে অটপরের নাম। আবার এপ্রিল ৬ এর মোবারকবিরোধী ইজিপশিয়ান রেভ্যলুশন কিংবা বেলারুশ অথবা জিম্বাবুয়ের অপশাসন বিরোধীরা ক্যানভাসের পাঠ্যক্রমের সাথে সরাসরি সম্পৃক্ত হয়েছিল। মোট কথা, স্রাদা পপোভিচের অটপর আন্দোলন মিলোশেভিচের পতনের পর ইরিত্রিয়া, আজারবাইজান, সিরিয়া, মায়ানমারসহ সারা বিশ্বের ৫০টিরও বেশি দেশে গত দুই দশক ধরে অহিংস আন্দোলনের পথ প্রদর্শন করছে। ২০০২ সালে জিম্বাবুয়ের একটি দল সবচেয়ে আগে অহিংস বিপ্লবের পরামর্শ নেবার জন্য অটপরের সাথে যোগাযোগ করে।

এশিয়া থেকে দক্ষিণ আমেরিকা পর্যন্ত জারী আছে অটপরীয় পাঠ। কখনো হোটেলে, বুদাপেস্টের সাগরতীরের বালিতে আঁক কষেও অহিংস আন্দোলনের অ-আ-ক-খ শেখায় টিম ক্যানভাস। তিউনিশিয়ান অভ্যুত্থানের সময় ক্যানভাস ওয়েবসাইটে ভিজিটরদের আনাগোনা- ডাউনলোড রাতারাতি বেড়ে গিয়েছিল। ক্যানভাস গাইড বা তাদের প্রকাশিত বইগুলো আরবি, ফারসি, কেনিয়ান সুয়াহিলি, বেলারুশিয়ানসহ অন্তত সাতটি ভাষায় অনূদিত হয়েছে ইতিমধ্যে।

ব্লুপ্রিন্ট ফর রেভ্যলুশন-এরও তরজমা আছে বেশ কিছু। বইটিতে তিনি উল্লেখ করেন, নিজের ভেতর ঠিক কোন কোন বিন্দুতে রাষ্ট্রীয় নিপীড়ন অনুভূত হচ্ছে সেগুলো নির্দিষ্ট করা ছাড়াও প্রান্তিক জনগণের ভিড়ে মিশে গিয়ে সমস্যা চিহ্নিত করা হচ্ছে অতীব গুরুত্বপূর্ণ অটপর নীতি। রঙ্গ-রসিকতা, বিদ্রুপের সূঁচ ফোটানোর আলাপ ছাড়াও খাবার বা খেলনাতেও যে বিপ্লব সম্ভব তা-ই নিয়ে আলোচনা, পর্যালোচনা আর অভিজ্ঞতার বর্ণনা করেন পপোভিচ। সেখানে যেমন আছে ইসরায়েলে খাদ্যমূল্য বেড়ে যাবার প্রতিবাদস্বরূপ কটেজ চীজ বয়কট আন্দোলনের কথা। সেখানে যেমন আছে ব্রিটিশ সল্ট মনোপলির প্রতিবাদে গান্ধীজীর সল্ট মার্চ ও চরম রাজনৈতিক বোস্টন টি পার্টির আড্ডাবাজী। ঠিক তেমনই বইটিতে পাওয়া যাবে এক রাশান আন্দোলনে লেগো মেনের বিচিত্র ব্যবহার অথবা কৌতুক-ঠাট্টার পাশাপাশি মালদ্বীপের ঐতিহ্যবাহী পিরিনি বা রাইস পুডিং প্রতিবাদেও ২০০৮ সালে রাষ্ট্রপতি মামুন আব্দুল গাইয়্যুমকে বহুদলীয় নির্বাচনের ঘোষণা দেবার জন্য সংবিধান সংশোধন করতে কীভাবে বাধ্য করা হয়েছিল সে ঘটনাগুলোও।

পপোভিচ ইজিপশিয়ান আন্দোলনের ইতিবাচক কিছু দিক প্রায়ই তার বিভিন্ন বক্তব্যে বা লেখায় আলোচনা করেন। যেমন- আন্দোলনকারীরা যদি কোনো দলের সদস্যও হয় তবুও তারা কোনো দলীয় প্রতীক সাথে নিয়ে বিক্ষোভে নামেনি। বরং তাদের হাতে ছিল মিশরের পতাকা। আলাদা আলাদা পাঁচটি স্থান থেকে বিক্ষোভকারীরা জড়ো হবার পর পুলিশ বা মিলিটারি তাদের ঘিরে ফেলছিল যখন, তখনও তারা প্যারালাল কমিউনিকেশন জারী রাখতে পেরেছিল, ফলে তাদের পারস্পরিক ঐক্য নষ্ট হয়নি। তবে দুঃখজনক ব্যাপার হচ্ছে, লম্বা সময় ধরে একনায়কতন্ত্রে যে দেশে চলতে থাকে, সেখানে বিপুল সাধনার পর হয়তো শাসকের পতন সম্ভব, তবে সেটা কেবলই বিপ্লবের শুরু। আসল বিদ্রোহ তো সিস্টেমের পরিবর্তন করে বিভিন্ন গণতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠানের প্রচলন করা এবং পুরো সিস্টেমের গোঁড়া থেকে সংস্কার। মিশর আন্দোলন স্বল্প সময়ের জন্য আলোর মুখ দেখলেও বিপ্লবীরা কিংবা নেতৃবৃন্দ পরবর্তীতে ঐক্য ধরে রাখতে পারেনি বিধায় সংস্কারের দিকেও দৃষ্টি দিতে ব্যর্থ হয়।

অভিযোগ এবং অটপরদের জীবনের প্রতি অনুরক্ততার আখ্যান

দেশে-বিদেশে অভিযোগ আছে অটপর বিপ্লব অর্থে কেনা, ওয়াশিংটন এজেন্ডা আছে নেপথ্যে, আমেরিকান ইন্টেলিজেন্স সার্ভিসের সহায়তায় তাদের কার্যক্রম, সেই সাথে বিশাল জিওপলিটিক্সের টোপ আছে আড়ালে। আমেরিকান লেখক, চিন্তক, ভূ-রাজনীতি বিশ্লেষক এবং প্রিন্সটন ইউনিভার্সিটির লেকচারার এফ উইলিয়াম এংগডালও তা-ই মনে করেন। বিশেষ করে মিশরের মতো দেশগুলোতে এ ধরনের অস্থিতিশীলতা কিংবা অভ্যুত্থান আমেরিকার পেন্টাগন এজেন্ডারই গুরুত্বপূর্ণ অংশ বলে অভিমত প্রকাশ করেন তিনি।

মিলোশেভিচের মতো বাজে লোককে ক্ষমতাচ্যুত করতে পারার ইমেজকে কাজে লাগিয়ে ক্যানভাস কট্টর যুক্তরাষ্ট্রবিরোধী ভেনিজুয়েলার প্রেসিডেন্ট হুগো শ্যাভেজের বিরুদ্ধেও একবার পদক্ষেপ নিয়ে ব্যর্থ হয়, আরও ব্যর্থ হয় ২০০৯ সালের ইরান বিপ্লবে। হাঙ্গেরির প্রধানমন্ত্রী ভিক্টর অরবানের বিরুদ্ধে ক্যানভাস পদক্ষেপকে উইলিয়াম এংগডাল ষড়যন্ত্র এবং অসততা হিসেবেই দেখেন, কারণ তার মতে, অরবান একজন খাঁটি ডেমোক্রেট, মোটেও কোনো উৎপীড়ক নন। আবার মায়ানমারের জাফরান বিপ্লবে জ্বালানীর বিক্রয়মূল্যের ওপর ভর্তুকি তুলে দেয়ার দাবীতে মিলিটারি জান্তার বিরুদ্ধে সেদেশের বৌদ্ধ ভিক্ষুদের অবস্থান নেয়ার প্রসঙ্গ উল্লেখ করে তিনি ইঙ্গিত দেন, ক্যানভাস সংক্রান্ত কাজগুলোতে দেশটার নাম মায়ানমারের বদলে বার্মা ব্যবহার করা হয়। ব্রিটিশদের থেকে আলাদা হবার পর মায়ানমার হচ্ছে দেশটির আইনানুগ নাম, তবে ওয়াশিংটন বরাবরই ঐ কলোনিয়াল বার্মা নামটিই ব্যবহার করে থাকে।

উইলিয়াম এংগডাল ক্যানভাস কার্যক্রম নিয়ে সংশয় প্রকাশ করে বিভিন্ন সময়ে লিখেছেন, কথা বলেছেন। তার মতে, ক্যানভাসের অর্থায়ন খুবই সন্দেহজনক, কারণ তারা তাদের ওয়ার্কশপগুলোর জন্য কোনো চার্জ নেয় না, এমনকি ইন্টারনেট থেকে তাদের এত বছরের গবেষণালব্ধ কাজগুলো বিনামূল্যেই ডাউনলোড করা যায়। ইউএস নিও-কনজারভেটিভ ওয়ার লবির সাথে সম্পৃক্ত ওয়াশিংটন ফ্রিডম হাউজ ক্যানভাসে অর্থায়ন করেছে বলেও জানা যায়।

তিনি আরও উল্লেখ করেন, ২০১২ সালে আমেরিকান ইন্টেলিজেন্স কন্সালটেন্সি স্টার্টফোরের অভ্যন্তরীণ অসংখ্য মেমো হঠাৎ প্রকাশিত হয়ে পড়ে, যার কারণে এক বেনামী হ্যাকারগ্রুপের সরবরাহ করা প্রায় পাঁচ মিলিয়ন ই-মেইল থেকে শ্যাডো সিআইএ হিসেবে পরিচিত স্টার্টফোরের সাথে ক্যানভাস কিংবা পপোভিচের ঘনিষ্ঠতার প্রমাণ মেলে। পপোভিচের বিরুদ্ধে গুপ্তচরবৃত্তির সন্দেহ তাতে আরও ঘনীভূত হয়। অভিযোগ ওঠে পপোভিচ বেলগ্রেডে নিজের বিয়ের অনুষ্ঠানে স্টার্টফোরের বেশ কিছু কর্মকর্তাকে দাওয়াত করেন, বিরোধী দলগুলোর ওপর গুপ্তচরবৃত্তির সুবিধার্থে ঐ কোম্পানিতে নিজের স্ত্রীর চাকরির ব্যবস্থাও করে।

এছাড়াও উইকিলিকসের ফাঁস করা তথ্য থেকে জানা যায়- ক্যানভাসের জন্য সোনার ডিম পাড়া হাঁসের বন্দোবস্তও আছে বহু। তার ভেতর একটি হাঁস হিসেবে গোল্ডম্যান স্যাকস নামের এক ওয়ালস্ট্রিট ব্যাংক এবং ঐ ব্যাংকের পার্টনার সাত্তার মুনিরের কথা আলোচনায় আসে তখন। আর তারা হিসেবগুলো গোপন রাখে যার জন্য সুষ্ঠুভাবে অডিটের সুযোগ নেই।

এদিকে যেসকল অর্থদাতার কথা ক্যানভাস বিরোধীরা উল্ল্যেখ করে থাকে, সেই ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানগুলো মহানুভবতা, মানবিকতার কারণেই অর্থায়নে জড়ান বলে ক্যানভাস দাবী করে। আরও দাবী করে- প্রতিষ্ঠানটি পার্টনারশিপে চলে। ৫০% খরচের যোগান আসে পপোভিচের এককালের অটপর সহযোগী বেলগ্রেডের ওরিয়ন টেলিকমের সিইও স্লোবোদান দিনোভিচের কাছ থেকে (যদিও উইলিয়াম এংগডাল ওরিয়ন টেলিকমের কার্যক্রম নিয়েও সংশয় প্রকাশ করেছেন)। বাকিটা প্রো-ডেমোক্র্যাটিক কর্মীদের প্রশিক্ষণ কিংবা বিভিন্ন শুভাকাঙ্ক্ষী প্রতিষ্ঠান থেকে আসে।

ক্যানভাসের সবচেয়ে বড় অর্জন দেশ-বিদেশের থিঙ্ক ট্যাঙ্কদের সাথে যুক্ত হওয়া, যারা পৃথিবীকে নিঃশ্বাস নিতে সাহায্য করবে। ঐক্য, সুষ্ঠু পরিকল্পনা এবং অহিংস আন্দোলনে অটপর নীতিতে এগোতে হয়, নানা প্রোপাগান্ডার তীরের জন্য প্রস্তুত থাকতে হয়, প্রস্তুত থাকতে হয় দেশদ্রোহী, সন্ত্রাসীসহ বিভিন্ন তকমা পাবার জন্য। কিন্তু গণতন্ত্রের জন্য নিগুঢ় ভালোবাসা থাকতেই হয়। সবচেয়ে বড় কথা- অটপর বা ক্যানভাস জীবনকে ভালোবাসে।

জীবন, বেঁচে থাকা, নিঃশ্বাসের ওঠা-নামা, হৃদস্পন্দনের প্রতি দারুণ অনুরক্ত হবার কারণেই হতে পারে সেই কঠিন সময়েও জিতে গিয়েছিল অটপর, জনগণ আর গণতন্ত্র। পপোভিচের কিংবা অটপরের স্বীকারোক্তি তো তা-ই ছিল একসময়। এরপর দানিয়্যুব কিংবা সাভা মোরাভার জল গড়ালো, প্রাচ্য-পাশ্চাত্যের কত নদীতে উথলে উঠল অগণিত ঢেউ। দেখা যাক, কে ঠিক ছিল আর কে-ই বা ছিল ভুল। লিখে রাখবে সময় একদিন; কে জানে, হয়তো খুব বেশি দেরি হবার আগেই।

.jpeg?w=600)