প্রফেসর ইউভাল নোয়াহ হারারি বর্তমান বিশ্বের একজন প্রভাবশালী চিন্তাবিদ, ঐতিহাসিক এবং বুদ্ধিজীবী। ইন্টারন্যাশনাল বেস্টসেলার বই ‘স্যাপিয়েন্স এ ব্রিফ হিস্ট্রি অফ হিউম্যানকাইন্ড’, ‘হোমো ডেয়াস এ ব্রিফ হিস্ট্রি অফ টুমরো’, ‘টোয়েন্টি ওয়ান লেসনস অফ দ্য টোয়েন্টি ফার্স্ট সেঞ্চুরি’র মতো বইয়ের রচয়িতা তিনি। ইন্ডিয়া টুডে কনক্লেভ‘ ২০১৮-তে বিশেষ বক্তা হিসেবে আমন্ত্রিত প্রফেসর হারারি একুশ শতকে জাতীয়তাবাদী রাজনীতির সমস্যা, সম্ভাবনা, ভবিষ্যত এবং তার সম্ভাব্য দিকদর্শন বিষয়ে বক্তব্য রাখেন। বক্তব্যটি রোর বাংলার পাঠকদের জন্য জন্য বাংলায় অনুবাদ করা হলো। আজ থাকছে দ্বিতীয় ও শেষ পর্ব।

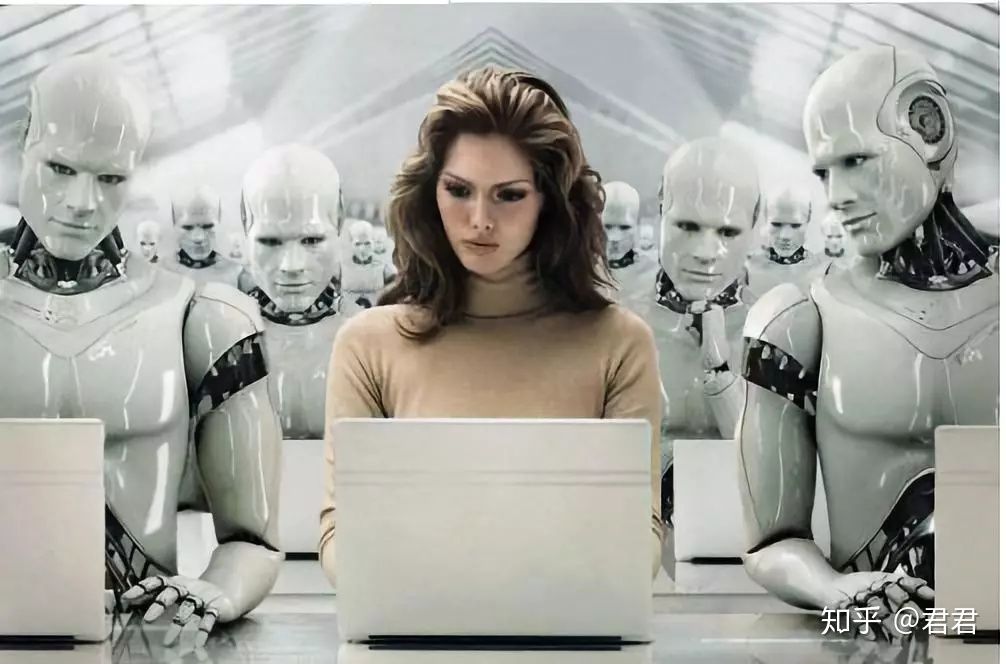

আমার মতে মানবজাতির জন্য এই দুটোর চেয়েও বড় চ্যালেঞ্জ আসছে প্রযুক্তি-জগত থেকে। আগামী কয়েক দশকে ক্রমবর্ধমান কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা এবং জীবপ্রকৌশল প্রভূত সম্ভাবনার সৃষ্টি করতে চলেছে, আমাদের আশঙ্কা উপজাত হিসেবে তার সাথে তৈরি হতে চলেছে নজিরবিহীন সমস্যাও। কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার উত্থান কর্মবাজারের বড় অংশ দখল করে ফেলবে, এ ভবিষ্যদ্বাণী অনেকেই করতে শুরু করেছেন। কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা, স্বয়ংক্রিয় উৎপাদনব্যবস্থা এবং মানবনির্মিত রোবট যখন মানুষের চেয়েও দক্ষ হয়ে আপন স্রষ্টাকেই প্রতিস্থাপন করতে শুরু করবে, শত-সহস্র মানুষকে কর্মবাজার থেকে ছিটকে দেবে, বিশ্বজুড়ে তখন সৃষ্টি হবে এক নতুন শ্রেণী- তার নাম দেওয়া যেতে পারে উপযোগহীন শ্রেণী।

উনিশ শতকের শিল্পবিপ্লব ঠিক যেভাবে শহুরে প্রোলেতারিয়েত শ্রেণী তৈরি করেছিল, তার মোটামুটি আড়াইশো বছর পর বা কাছাকাছি সময়ে প্রযুক্তিগত বিপ্লব একইভাবে জন্ম দিতে পারে উপযোগহীন শ্রেণীর। এই ‘উপযোগহীনতা’ মোটেই তাদের মা, বাবা, স্ত্রী কিংবা স্বামীর কাছে নয়- কোনো মানুষই তার প্রিয়জনের কাছে অপ্রয়োজনীয়-উপযোগহীন নয়; এই উপযোগহীনতা তৈরি হতে পারে আমাদের আশঙ্কাজনক ভবিষ্যত রাজনৈতিক-অর্থনৈতিক প্রেক্ষাপটে। শত-সহস্র মানুষ কাজ হারানোর সাথে সাথে তাদের অর্থনৈতিক মূল্য হারাবে, সেই সাথে হারাবে তাদের রাজনৈতিক ক্ষমতা- অনেকটা জর্জ অরওয়েলের ‘আনপিপল’দের মতো। ভবিষ্যতের এই ছবি অত্যন্ত ভয়ঙ্কর!

এই পরিস্থিতি মোকাবেলা করতে কী করা যেতে পারে, সে বিষয়ক বিভিন্ন চিন্তাভাবনা এর মধ্যেই আসতে শুরু করেছে। তার মধ্যে একটি জনপ্রিয় ধারণা হলো ‘ইউনিভার্সাল বেসিক ইনকাম’। সংক্ষেপে পুরো ব্যাপারটা এমন, রোবট বা শক্তিশালী কম্পিউটার ব্যবহারকারী- বড় বড় করপোরেশন, টেক জায়ান্টগুলোর ওপর সরকার কর আরোপ করবে, এবং সেই করের অর্থ দিয়ে কাজ-হারানো, প্রান্তিক মানুষদের মৌলিক চাহিদা কিংবা জীবিকার ব্যবস্থা করবে। এই পদ্ধতিটা বেশ চমকপ্রদ, তবে এই পদ্ধতি সার্থক হবে তখনই যখন একে কেবল গুটিকয়েক দেশের গণ্ডীতে বন্দি না রেখে এর বাস্তবায়ন হবে বৈশ্বিক পর্যায়ে। এর কারণ হলো, প্রযুক্তিগত স্বয়ংক্রিয়করণ বিপ্লব বিশ্বের একেক প্রান্তে, একেক দেশে একেকরকম প্রভাব ফেলবে। কিছু অঞ্চল, যেমন সিলিকন ভ্যালির টেক-হাবগুলো আরো ফুলে-ফেঁপে উঠবে, তাদের বিত্ত-বৈভব এখনকার চেয়েও অবিশ্বাস্যরকম বৃদ্ধি পাবে।

পক্ষান্তরে অন্যান্য জায়গায়, অন্যান্য দেশে যেখানে সস্তা জনসম্পদ-সস্তা শ্রমিকবাহিনীই অর্থনীতির চালিকাশক্তি, সেখানকার অর্থনীতি সম্পূর্ণ ভেঙে পড়তে পারে। এখন প্রশ্ন হচ্ছে, আপনি কি মনে করেন গুগল, অ্যাপল, মাইক্রোসফটের কাছ থেকে আদায় করা অর্থের একটা অংশ আমেরিকা সরকার বাংলাদেশে কাজ হারানো গার্মেন্টস শ্রমিকদের সাহায্য করতে পাঠাবে- এই শর্তে আমেরিকার জনগণ এবং করদাতারা কর দিতে সম্মত হবে?

আমি জানি, শুনতে খুব একটা সহজ মনে হচ্ছে না। কিন্তু আমরা যদি এই সমস্যার কোনো বৈশ্বিক সমাধান করতে না পারি, তাহলে কয়েকটা ধনী দেশ হয়তো আরো ধনী হয়ে উঠবে। অন্যদিকে, তৃতীয় বিশ্বের দেশগুলো ভেঙে পড়বে সম্পূর্ণরূপে। আর এই ভাঙন বিশ্বজুড়ে যে বিশৃঙ্খলা, আর্তচিৎকার, সহিংসতা এবং শরণার্থী সমস্যার জন্ম দেবে, তা আক্রান্ত করবে পুরো বিশ্বকেই। প্রযুক্তিগত বিকাশের আরেকটি ভয়ের দিক হচ্ছে স্বয়ংক্রিয় যুদ্ধাস্ত্র এবং ‘মারণ রোবট (Killer robot)’-এর সম্ভাব্য আবিষ্কার। কিন্তু এ জন্যও একই কথা প্রযোজ্য, কোনো দেশই একাকী এই মারণাস্ত্রগুলোর আবিষ্কার এবং ব্যবহারকে ঠেকাতে পারবে না, কেননা কোনো দেশেরই বিজ্ঞান, প্রযুক্তি এবং তদসংক্রান্ত গবেষণাকর্ম, উৎকর্ষ সাধনের ওপর কোনো একক আধিপত্য বা নিয়ন্ত্রণ নেই।

ধরা যাক, চীন মারণ রোবট তৈরির ওপর নিষেধাজ্ঞা জারি করল, কিন্তু বিশ্বের অন্যপ্রান্তে আমেরিকা বা রাশিয়া যখন ঐ রোবট তৈরি করতে থাকবে- তখন অস্তিত্বের স্বার্থেই চীন তার নিষেধাজ্ঞা তুলে নিতে বাধ্য হবে। এমনকি সারাবিশ্বে যদি একটি মাত্র দেশও এরকম অত্যাধুনিক যুদ্ধপ্রযুক্তি তৈরি করতে শুরু করে, তাহলে অন্য কোনো দেশ পিছিয়ে যাওয়ার ভয়ে এক মুহুর্তও দেরি করবে না। বোধহয় ধরতে পেরেছেন, আমরা যদি এরকম আত্মবিনাশী-অধোমুখী-অসুস্থ-বিপদজনক প্রতিযোগিতা এড়াতে চাই, তাহলে প্রয়োজন বৈশ্বিক বোঝাপড়ার, আন্তঃদেশীয় সহযোগিতার।

এছাড়াও একুশ শতকে মানবসভ্যতা খুব সম্ভবত যে অভূতপূর্ব, মানব-ইতিহাসের সবচেয়ে বৈপ্লবিক পরিবর্তনের দ্বারপ্রান্তে দাঁড়িয়ে আছে, তার নিয়ামক শক্তি কেবল তথ্যপ্রযুক্তি নয়, জীবপ্রকৌশলও। এই দুই শাস্ত্রের যৌথ ক্রিয়ায় জীবনের মৌল নিয়মেই পরিবর্তন আসতে চলেছে। জৈব-জীবনের সূচনা থেকে বিগত চার বিলিয়ন বছরের ক্রমবিবর্তনে জীবনের মৌলিক ধর্মগুলোতে খুব বেশি নড়চড় দেখা যায়নি- অ্যামিবা, ডাইনোসর, আলু কিংবা মানুষ, সকলেই দাসত্ব করেছে প্রাকৃতিক নির্বাচন এবং প্রাণরসায়নের কাঠখোট্টা নিয়মগুলোর।

একুশ শতকে বিজ্ঞান-প্রযুক্তির মেলবন্ধনে প্রাকৃতিক নির্বাচনের জায়গা দখল করতে চলেছে বুদ্ধিমান হোমো স্যাপিয়েন্সের সুপরিকল্পিত বুদ্ধিদীপ্ত নির্বাচন। পৌরাণিক গাথায় মেঘ বা ক্লাউডকে দেবতারা রথ বানাতেন, তার আড়ালে যুদ্ধ করতেন অসুরদের সাথে, আজকে সেই ‘ঐশী’ ক্লাউডকে সরিয়ে আমরা এনেছি আইবিএম ক্লাউড, মাইক্রোসফট ক্লাউড এবং এগুলোই হয়ে উঠছে আগামী-বিবর্তনের চালিকাশক্তি! মানব-ইতিহাসে প্রথমবারের মতো জৈব পদার্থের কারাগার ভেঙে ঘটতে চলেছে কার্বনভিত্তিক জৈব জীবনের অজৈব রূপায়ণ, যা কিনা এই বার্তাও দেয় মহাবিশ্বের অন্যান্য অংশে, নৈঃশব্দ্যের জগতে জীবনের পদচারণা ছড়িয়ে দেওয়ার দিন আর বেশি দূরে নয়, হোক তা জৈব-বা অজৈব প্রাণের সহায়তায়!

সুতরাং মানুষ আজ অচিন্ত্যনীয়-ঐশ্বরিক ক্ষমতা অর্জনের খুব নিকটে দাঁড়িয়ে আছে। সামনের দশকগুলোতে যে গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন আমাদের চিন্তিত করে তুলবে, তা হলো এই অচিন্ত্যনীয় ক্ষমতাকে আমরা কীভাবে ব্যবহার করব। আমাদের প্রয়োজন হবে নৈতিক পরিসীমা, কর্মকৌশল এবং বৈশ্বিক লক্ষ্য নির্ধারণের। এই পর্যায়ে এসেই জাতীয়তাবাদের সীমাবদ্ধতা আমাদের চোখে ধরা দেয়। জাতীয়তাবাদ আমাদের এই লক্ষ্য-নীতিকৌশল নির্ধারণ করতে পারে না, কেননা এই মতবাদ আমাদের বৈশ্বিক সমস্যাগুলোর স্তরে কাজ করে না, কাজ করে তুলনামূলক ছোট এবং ভুল পরিসরে।

জাতীয়তাবাদের সর্বোচ্চ গণ্ডি দীর্ঘকালব্যাপী আঞ্চলিক যুদ্ধচালনা পর্যন্ত; যেমন ভারত-পাকিস্তান যুদ্ধ কিংবা ইসরায়েলের সাথে আরব বিশ্বের সংঘাত, কিন্তু আমরা এতক্ষণ যে সম্ভাবনার কথা বললাম তা তো রীতিমতো মহাজাগতিক। আমরা কথা বললাম চার বিলিয়ন বছর ধরে চলা একটা গতিশীল মহাজাগতিক প্রক্রিয়ার সমাপ্তি এবং আরেক সম্ভাব্য কৃত্রিম-বৈপ্লবিক-মহাজাগতিক প্রক্রিয়ার সূচনা নিয়ে। এ বিষয়ে ইসরায়েলি জাতীয়তাবাদের কি কিছু বলার আছে? ভারতীয়, চৈনিক কিংবা রুশ জাতীয়তাবাদেরই বা কী বলার আছে? কিছুই নেই, কেননা জাতীয়তাবাদের চিন্তাক্রিয়া আজকের সমস্যা-সম্ভাবনাগুলোকে ধারণ করতে পারে না, তার ব্যপ্তি সম্পূর্ণ ভিন্ন স্তরে। এই সমস্যা এবং সম্ভাবনাকে চিহ্নিত করতে তাই আমাদের দেশীয়-রাষ্ট্রীয়-জাতীয়তাবাদী দৃষ্টিভঙ্গি নয়, বরং বৈশ্বিক-মহাজাগতিক দৃষ্টিভঙ্গি গ্রহণ করা প্রয়োজন।

আমার এই দীর্ঘ আলোচনার মূল উদ্দেশ্য খুব সহজ, বৈশ্বিক সমস্যা বৈশ্বিক সমাধান দাবি করে এবং জাতীয়তাবাদ তা প্রদানে অক্ষম। তবে তার মানে এই নয় যে, একুশ শতকে এসে জাতীয়তাবাদ সম্পূর্ণ অপাংক্তেয় হয়ে পড়েছে, জাতীয়তাবাদের আর কোনো ভূমিকাই নেই বা সব দেশকে বিলুপ্ত করে এখন সবাইকে এক শাসকের এক ছাতার নিচে আসতে হবে। না, এর কোনোটাই আমি মনে করি না। জাতীয়তাবাদের যে বিশেষ দিক স্বদেশপ্রেম, স্বদেশের অনন্যতাকে মহত্তর মনে করে- স্বদেশের প্রতি দায়িত্ববোধকে উৎসাহিত করে, আজকের দিনে বিশ্বের স্বার্থেই তার প্রয়োজন আছে। কিন্তু আমাদের খেয়াল রাখতে হবে আমরা যেন ‘অনন্যতা’র সাথে সর্বোত্তমতা-সর্বশ্রেষ্ঠতা-প্রশ্নহীন বাধ্যবাধকতাকে গুলিয়ে না ফেলি!

হ্যাঁ, আমার দেশ অবশ্যই অনন্য; সবার দেশই সবার কাছে অনন্য, সম্মানীয়, কিন্তু তার অর্থ এই নয় যে আমার দেশ, আমার জাতির বাইরে আর কোনোকিছুকে গ্রাহ্য করার প্রয়োজন নেই। একুশ শতকে টিকে থাকতে এবং বিকশিত হতে মানুষকে তার জাতীয় কর্তব্যকে বৈশ্বিক কর্তব্য এবং দায়িত্ববোধের সাথে মিলিয়ে নিতে হবে। একজন মানুষের জীবনে তার সত্তা যেমন অনেকগুলো; কখনো সন্তান, কখনো পিতা-মাতা, কখনো প্রতিবেশী আবার কখনো নাগরিক; সেভাবে তার দায়িত্ব-কর্তব্যও বহুমুখী।

আজকের দিনে দায়বদ্ধতার তালিকায় বেশ মোটা কালিতে লিখে নিতে হবে বিশ্ব এবং বিশ্বমানবতার কথা। পূর্বেই বলেছি, জাতি এবং রাষ্ট্রের উদ্ভব ঘটেছিল গোত্র বা দলভিত্তিক জীবনে মানুষ যে সমস্যাগুলোর সমাধান করতে পারেনি, তার সমাধান করতে। একুশ শতকে দেশ বা রাষ্ট্র সেই গোত্রের পর্যায়েই চলে গেছে এবং একাকী আমাদের প্রধান সমস্যাগুলো সমাধান করার ক্ষমতা এর নেই। আমরা তো এর মধ্যেই এক গোলকায়িত যুক্তবিশ্বে বসবাস করছি; আমাদের পরিবেশ-বাস্তুতন্ত্র বৈশ্বিক, আমাদের অর্থনীতি বৈশ্বিক এবং আমাদের বিজ্ঞানচর্চাও প্রকারে-চরিত্রে বৈশ্বিক, কিন্তু আমাদের রাজনীতি এখনো দেশ-জাতিকেন্দ্রিক, জাতীয়তাবাদী। এই গরমিল আমাদের প্রধানতম বৈশ্বিক সমস্যাগুলোকে চোখের আড়াল করে রেখেছে, এবং অলক্ষ্যেই ঘটে চলেছে নানামুখী বিপর্যয়।

আমাদের রাজনীতিকে বিজ্ঞান ও অর্থনীতির সমস্রোতে চালনা করতে এবং সার্থক করতে আমাদের সামনে দুটো রাস্তা খোলা আছে। এক, আমাদের বাস্তুতন্ত্র, অর্থনীতি, বিজ্ঞানকে সঙ্কুচিত করে আমরা আঞ্চলিক পর্যায়ে নামিয়ে আনি, অথবা দুই, আমরা আমাদের রাজনীতিকেই বিশ্বমুখী করি। প্রথম রাস্তাটা নিঃসন্দেহে দুরূহ এবং অলাভজনক। সেজন্য একমাত্র বাস্তব নিদান, আমাদের রাজনীতিতেই বিশ্বায়নের চেতনা সংযোজন করা।

অমিত সম্ভাবনাময়, নিদারুণ বিপদসঙ্কুল ভবিষ্যতের প্রেক্ষাপটে আজ সময় এসেছে জাতীয়তার সংজ্ঞাকে আরো বিস্তৃতরূপে বরণ করে নেওয়ার; আমরা যেন ভুলে না যাই,

আন্তর্জাতিকতাই এ যুগের নব্য-জাতীয়তা!

.jpg?w=600)

_на_репетиции_4_мая_2010.jpg?w=600)