বাংলাদেশে প্রতি বছর ভাদ্র-আশ্বিন মাসের বন্যায় আমন ধানের জমি নষ্ট হয়ে যায়, এবং পরবর্তীতে নতুন করে ধানের চারা রোপণ করার সময় থাকে না। কৃষক ধান হারিয়ে সর্বস্বান্ত হয়, সেইসাথে দেশের খাদ্য নিরাপত্তাও বিঘ্নিত হয়। এই সমস্যার মোকাবেলায় বাংলাদেশের ধান গবেষণা ইনস্টিটিউটের বিজ্ঞানীরা মিলে দুটি বন্যা সহনশীল ধানের জাত ব্রি ধান ৫১ এবং ব্রি ধান ৫২ উদ্ভাবন করেছেন, যা দুই সপ্তাহ পর্যন্ত বন্যা সহনশীল।

বন্যা সহনশীল ধানের জাত ব্রি ধান ৫১; Source: Digital Herbarium of Crop Plants

মনে করুন, বাংলাদেশে এখনও কোনো ধান গবেষণা কেন্দ্র গড়ে উঠেনি, তাই বন্যার পানি সহনশীল জাতের ধানের উদ্ভাবনও আমাদের দেশে হয়নি। এদিকে গত বছরের ভাদ্র-আশ্বিন মাসের বন্যায় সব আমন ধান নষ্ট হয়ে গেছে, তাই চালের সংকট কাটিয়ে ওঠার জন্য বাংলাদেশকে পার্শ্ববর্তী দেশগুলো থেকে এখন প্রচুর বৈদেশিক মুদ্রা ব্যয় করে চাল আমদানী করতে হবে। খাদ্য নিরাপত্তা বিঘ্নিত হতে না দেওয়ার জন্য যে এই চাল আমদানী করার প্রক্রিয়া, এটিই হলো কোনো সমস্যার স্বল্পমেয়াদী সমাধান, যা কিনা ব্যয়বহুল এবং পুনরায় আবর্তিত। কিন্তু এই যে দেশের ধান গবেষণা কেন্দ্র থাকার সুবাদে আমরা নিজেদের দেশে বসেই বন্যার পানি সহনশীল জাতের ধান পেয়ে গেলাম, তা হলো সমস্যার দীর্ঘমেয়াদী সমাধান। এর ফলে আমাদের দেশের কৃষকরাও আর্থিক ক্ষতির হাত থেকে বাঁচবে, খাদ্য নিরাপত্তা বিঘ্নিত হবে না, উপরন্তু বন্যাপ্রবণ উন্নয়নশীল দেশগুলোর যেখানে ধানের চাষ হয়, সেখানে এই প্রযুক্তি বিক্রি করে বৈদেশিক মুদ্রা অর্জন করা যাবে।

এখন, ভিয়েতনামের কোনো এক কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়া কোনো এক শিক্ষার্থী জানতে পারল যে, তারা বন্যার পানি সহনশীল ধান জাতের উদ্ভাবনের যে সমস্যা নিয়ে কাজ করছিল, তার সমাধান বাংলাদেশ ইতোমধ্যে করে ফেলেছে। সে ঠিক করল, সে-ও এই ধরনের সমস্যার সমাধান কীভাবে করে, তা শিখতে চায়। তাই সে খুঁজে দেখল বাংলাদেশের কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় কোথায় আছে, সেখানে কোন কোন অধ্যাপক বন্যা সহনশীল ধানের জাত উদ্ভাবন নিয়ে কাজ করেন। এরপর কোনো এক কর্মদিবসে বাংলাদেশের সময়ের সকাল দশটার দিকে সে তাকে লিখল এভাবে যে, সে ভিয়েতনামের কোনো এক কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের আন্ডারগ্র্যাড এর শেষ বর্ষের একজন ছাত্রী, বর্তমানে সে একজন ‘স্টুডেন্ট রিসার্চার’ হিসেবে তার ডিপার্টমেন্টে কাজ করছে এবং সে পানি সহনশীল ধানের জাত উদ্ভাবনের প্রজেক্টে কাজ করতে চায়।

বাংলাদেশের সেই অধ্যাপক কিছুদিন হলো বাংলাদেশ ধান গবেষণা কেন্দ্র থেকে বেশ ভালো একটা পাঁচ বছর মেয়াদী অনুদান পেয়েছেন। সেই অনুদানের অর্থ থেকে তিনি বন্যার পানি সহনশীল এবং সেই সাথে উচ্চ মাত্রার ফলন দেবে এরকম জাতের ধান উদ্ভাবন নিয়ে কাজ করবেন। তিনি হিসাব করে দেখলেন, তার প্রকল্পে যে অর্থ আছে তা দিয়ে চাইলে তিনি একজন শিক্ষার্থীকে পিএইচডি প্রোগ্রামের অধীনে পাঁচ বছরের জন্য রিসার্চ অ্যাসিস্ট্যান্ট হিসেবে নিয়োগ দিতে পারবেন। এরপর তিনি সেই শিক্ষার্থীকে প্রত্যুত্তরে জানালেন, তার সাথে তিনি স্কাইপে কথা বলতে চান এবং তার যদি তাকে পছন্দ হয়, তাহলেই তিনি তাকে তার অধীনে কাজ করার সুযোগ দেবেন। শর্ত একটাই, সপ্তাহে বিশ ঘণ্টা করে মাসে নূন্যতম আশি ঘণ্টা তাকে কাজ করতে হবে, বিশ্ববিদ্যালয়ের নিয়ম অনুযায়ী সেই শিক্ষার্থীকে মাস শেষে তার কাজের বিনিময়ে পারিশ্রমিক দেওয়া হবে, সেই সাথে তার পিএইচডি প্রোগ্রামের যাবতীয় খরচ এবং চিকিৎসা ভাতাও দেওয়া হবে।

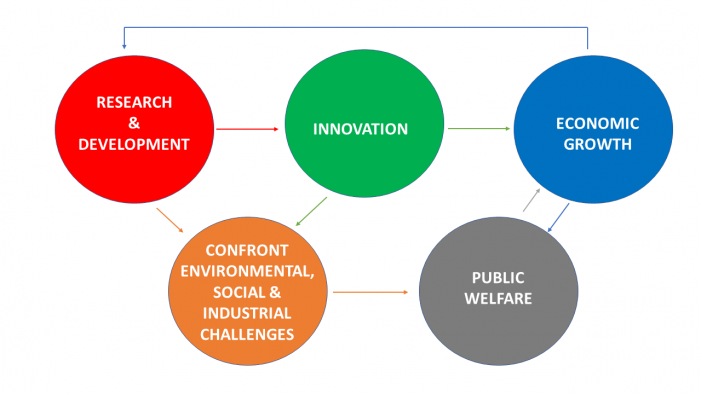

গবেষণা এবং উন্নয়নের সম্পর্ক

ভিয়েতনামের সেই শিক্ষার্থী দেখল, তাকে যে পরিমাণ ফান্ডিং দেওয়া হবে, তা দিয়ে তার দিন পার হয়ে যাবে ঠিকই, কিন্তু বিনিময়ে সে তার চেয়ে অনেক বেশি কিছু পাবে। এই পাঁচ বছরে সে বন্যার পানি সহনশীল জাতের ধান উদ্ভাবন করা শিখে যাবে, এরপর দেশে গিয়ে সে একই ধরনের জাতের উদ্ভাবন করে তার নিজের দেশের সমস্যার সমাধান করে ফেলবে, ফলে তার দেশের খাদ্য নিরাপত্তা বজায় থাকবে এবং সেই সাথে আর্থিক ক্ষতির হাত থেকেও তার দেশে বেঁচে যাবে।

ভিয়েতনামের সেই কাল্পনিক শিক্ষার্থীর নেওয়া সিদ্ধান্ত কতটুকু বাস্তবসম্মত এবং সঠিক তা বোঝা যাবে উপরের ছবিটি দেখলে। যে দেশ তার নিজের সমস্যা সমাধানে যত বেশী পারদর্শী, সে জাতি অর্থনৈতিক উন্নয়নেও তত বেশি এগিয়ে থাকে। আর সেই সমস্যা সমাধানের কারিগর তৈরির পেছনে প্রধান ভূমিকা রাখে সেই দেশের বিশ্ববিদ্যালয়গুলো।

সমস্যা সমাধানের কারিগর তৈরির পেছনে প্রধান ভূমিকা রাখে একটি দেশের বিশ্ববিদ্যালয়গুলো; Source: Institutes – BUET

মূলত, কোনো বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাণই হলো তার গবেষণার কাজ এবং সেই কাজটি চালানোর জন্য তারা প্রতি বছর তাদের পিএইচডি কিংবা মাস্টার্স প্রোগ্রামের অধীনে গবেষণা করতে ইচ্ছুক যোগ্যতা সম্পন্ন শিক্ষার্থীদের গবেষণা এবং পড়াশোনা করার সুযোগ দেয়। এবং যখনই তারা নিজেদের দেশের শিক্ষার্থী পায় না, তখনই সেই অভাবটা পূরণ করার জন্য বাইরের দেশ থেকে মেধাবী শিক্ষার্থীদের নিয়োগ দেয়।

উন্নত বিশ্বের দেশগুলোতে দেখা যায়, একজন শিক্ষার্থী তার আন্ডারগ্র্যাডের অধ্যায় শেষ করে ভাল বেতনের চাকরি পেয়ে যায়। নিতান্তই গবেষক হওয়ার ইচ্ছা না থাকলে তার আসলে উচ্চ শিক্ষার পথে পা বাড়ানোর কোনো ইচ্ছাই থাকে না। পক্ষান্তরে, উন্নয়নশীল বিশ্বের দেশগুলোর বেশিরভাগ বিশ্ববিদ্যালয়ে এই গবেষণার জন্য পর্যাপ্ত কাঠামো গড়ে ওঠে না, ভালো গবেষণাগার থাকে না কিংবা থাকে না ভালো অনুদান। তাই এই ধরনের দেশে গবেষণা করার সুযোগও অপ্রতুল। তাই দেখা যায়, প্রতি বছর উন্নয়নশীল দেশগুলো থেকে প্রচুর শিক্ষার্থী বিদেশে উচ্চ শিক্ষার্থে পাড়ি জমান।

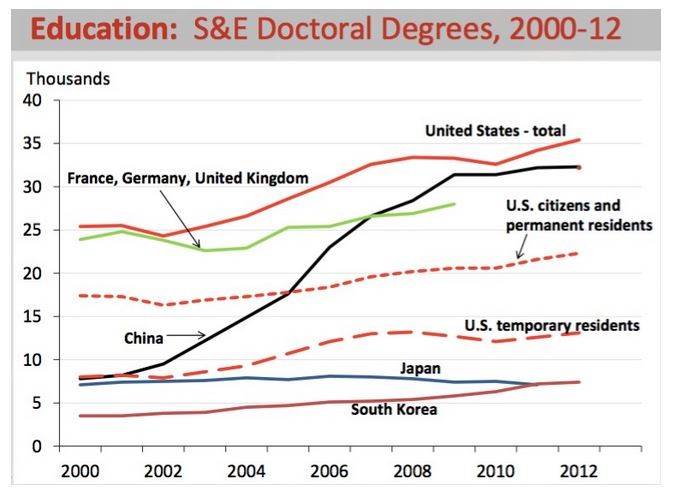

পিএইচডি ডিগ্রী প্রাপ্তদের সংখ্যা (দেশ ভিত্তিক); Source: aip.org

২০০০ থেকে ২০১২ সাল পর্যন্ত বিভিন্ন দেশের বিজ্ঞান এবং প্রকৌশল অনুষদের অধীনে পিএইচডি ডিগ্রি প্রাপ্তদের তুলনামূলক সংখ্যার দিকে যদি আপনি তাকান, তাহলে দেখবেন মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের অবস্থান সর্বাগ্রে। আর এই গবেষণায় এগিয়ে থাকার পরিসংখ্যানটিই বলে দেয়, কেনইবা তারা আধুনিক পৃথিবীতে সবদিক থেকেই এগিয়ে। অন্যদিকে ‘নিজেদের সমস্যা নিজেরা সমাধান করার’ দর্শনের জায়গাটিতে আমরা এখনও ঠিকঠাক পৌঁছাতে পারিনি বিধায় আমাদের দেশে এখনও গবেষণা করার সুযোগ নিতান্তই কম।

কোনো দেশের গবেষণা ক্ষেত্রে অনুদান আসে মূলত দুটি খাত থেকে, বিভিন্ন সরকারি সংস্থার অনুদান আর ব্যক্তি মালিকানাধীন শিল্পগোষ্ঠী। সরকারি সংস্থাগুলো প্রতিবছর নিত্যনতুন গবেষণা প্রকল্প পরিচালনা করার জন্য অনুদান দেয়, আর শিল্প মালিকেরাও নতুন কোনো প্রযুক্তি উদ্ভাবনের সম্ভাব্যতা যাচাই করার জন্য কিংবা কোনো সমস্যা সমাধান করার জন্যও বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপকদের অনুদান দিয়ে থাকেন। বাংলাদেশে সরকারি অনুদানে গবেষণার প্রকল্প পরিচালিত হলেও বেসরকারি পর্যায়ের অনুদান নেই বললেই চলে। কারণ আমাদের দেশে এখনও শিল্পায়ন সেভাবে হয়নি, কেবল গড়ে উঠেছে ফ্যাক্টরি কিংবা কারখানা। আমরা টাকা দিয়ে বাইরের দেশ থেকে প্রযুক্তি, যন্ত্রপাতি এবং কারিগরি জ্ঞান কিনে আনি আর তা দিয়ে দেশে পণ্য উৎপাদন করি।

নিজেদের সমস্যা নিজেরা সমাধান করার চেষ্টা গবেষণায় উৎসাহ জোগায়; Source: drexel.edu

অথচ আমাদের দেশের চিত্রটা হতে পারত এরকম- দেশের বড় বড় ওষুধ, সিমেন্ট, ইস্পাত, ইলেক্ট্রনিক পণ্য ইত্যাদি বিভিন্ন কিছু উৎপাদন করা শিল্প প্রতিষ্ঠানগুলো বিশাল সব অনুদান দিয়ে দেশের বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ে ভালো ভালো ল্যাব বানিয়ে দেবে, যেখানে বাংলাদেশের ছাত্র-ছাত্রীরাই বিভিন্ন শিল্পের সমস্যা সমাধানের জন্য কাজ করবে। বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে গবেষণার পর্ব চুকিয়ে পরবর্তীতে তারা বিভিন্ন খাতে গবেষক হিসেবে যোগদান করবে। এর ফলে দেশের মেধা দেশেই থেকে যেত এবং একটা নির্দিষ্ট সময় পর কোনো এক প্রযুক্তিতে আমরা নিজেরাই স্বয়ংসম্পূর্ণ হতে পারতাম। এমন হলে পরবর্তীতে আমাদের বাইরের দেশ থেকে আর বিশেষজ্ঞ আনা লাগত না। বর্তমানে দেশে হাতেগোনা কয়েকটি প্রতিষ্ঠানের নিজস্ব গবেষণা কেন্দ্র আছে। কিন্তু এই পর্যন্ত দেশের বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে কোনো ধরনের ল্যাব সুবিধা গড়ে দেওয়ার কোনো পরিকল্পনা তাদের আছে কিনা, তা নিয়ে কোনো তথ্য আমাদের জানা নেই।

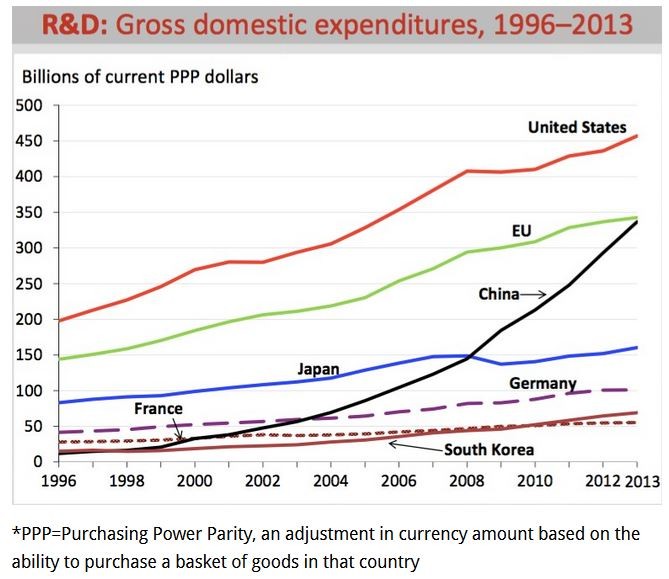

গবেষণার কাজে বিভিন্ন দেশের বিনিয়োগ এর পরিমাণ; Source: aip.org

উন্নত বিশ্বের দেশগুলো তাদের জিডিপির একটি বড় অংশ তাদের গবেষণার কাজে ব্যয় করে। এই বিনিয়োগকৃত অর্থের একটি অংশ যায় দেশের বিভিন্ন জাতীয় ল্যাবরেটরিতে এবং বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে, আর বাকি সবটুকু যায় বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ে গবেষণা কার্যক্রম চালানোর অনুদান হিসেবে। সেই টাকা দিয়েই বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয় পিএইচডি কিংবা মাস্টার্স কোর্সে শিক্ষার্থী নেয় তাদের গবেষণা কার্যক্রম চালানোর জন্য।

সুতরাং, যে দেশের গবেষণার কাজে বিনিয়োগ যত বেশি, সে দেশে উচ্চ শিক্ষার জন্য বৃত্তি লাভের সুযোগ পাওয়ার সংখ্যাও তত বেশি। মূলত, যেকোনো বিশ্ববিদ্যালয় তাদের গবেষণা কাজের জন্য পিএইচডি শিক্ষার্থীদের অগ্রাধিকার বেশি দিয়ে থাকে। কারণ, এর সময়কাল নূন্যতম চার বছর থেকে ছয় বছর পর্যন্ত হয়ে থাকে, প্রথম দুই বছর তাদেরকে পর্যাপ্ত ট্রেনিং দেওয়ার পর পুরো চার বছর পাওয়া যায় তাদের দিয়ে বড় কোনো গবেষণার কাজ চালানোর জন্য। তাই বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে সাধারণত পিএইচডি ছাত্র-ছাত্রীদেরই নেওয়া হয়। আর মাস্টার্স প্রোগ্রামের সময়কাল খুবই কম থাকে, এক থেকে দুই বছর, এত অল্প সময়ে আসলে কোনো শিক্ষার্থীকে বড় কোনো গবেষণা প্রকল্পের কাজে যুক্ত করা যায় না দেখে এই প্রোগ্রামে বৃত্তি পাওয়ার সুযোগ নিতান্তই কম।

প্রশ্ন হলো, কীভাবে পেতে পারেন আপনি এই ধরনের সুযোগ। চার বছরের ব্যাচেলর ডিগ্রি, ফার্স্ট ক্লাস কিংবা ন্যূনতম সিজিপিএ ৩.০০ এবং আইইএলটিএস/টোফেল এর প্রয়োজনীয় স্কোর থাকলেই আপনি পৃথিবীর যেকোনো দেশের বিশ্ববিদ্যালয়ে উচ্চশিক্ষার জন্য আবেদন করতে পারবেন। শুধু মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে ‘সায়েন্স এবং ইঞ্জিনিরিয়ারিং’ বিষয়ে আবেদন করতে হলে ‘জিআরই’ আর ‘এমবিএ’তে আবেদন করতে হলে ‘জিম্যাট’ এর স্কোর থাকা বাধ্যতামূলক। আর সেই সাথে আপনাকে যোগাড় করতে হবে দুই থেকে তিনটি রিকমেন্ডেশন লেটার বা সুপারিশ পত্র, আর আপনি কেন উচ্চশিক্ষা গ্রহণ করতে চান সে সম্পর্কিত একটি এক থেক দুই পৃষ্ঠার বিবৃতি। আপনি র্যাঙ্কিংয়ে যত উপরের বিশ্ববিদ্যালয়ে যাবেন, ততই আপনার প্রোফাইল ভালো হতে হবে, তা সত্যি।

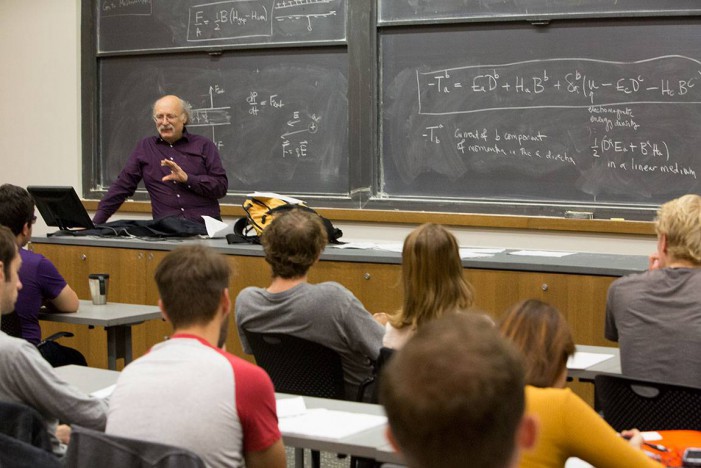

প্রিন্সটন ইউনিভার্সিটিতে ক্লাস নিচ্ছেন পদার্থবিজ্ঞানে নোবেলজয়ী অধ্যাপক এফ ডানকান এম হালডেন; Source: Princeton University

যেকোনো বিশ্ববিদ্যালয়ের আবেদনের ন্যূনতম শর্ত পূরণ করলে তারা অবশ্যই আপনার আবেদন পত্র যাচাই করে দেখবে। এই পুরো যাচাই-বাছাইয়ের প্রক্রিয়াটি কিন্তু সামষ্টিক, অর্থাৎ কোনো একটি নির্দিষ্ট মানদণ্ডের উপর নয়। ধরা যাক, আপনার সিজিপিএ গড়পড়তা মানের, কিন্তু আপনার গবেষণার অভিজ্ঞতা খুব ভালো, আপনার বেশ কয়েকটি কনফারেন্স কিংবা জার্নালে প্রকাশিত পেপার রয়েছে, আর সেই সাথে আপনার গবেষণার অভিজ্ঞতা সম্পর্কে আপনার অধ্যাপকেরা আপনাকে ভালো হিসেবে মতামত দিয়েছে। এসব অভিজ্ঞতার জন্যই আপনি ভালো সিজিপিএ-ধারী অন্য অনেক আবেদনকারীর চেয়ে বহুলাংশে এগিয়ে থাকবেন। কেননা সব অধ্যাপকই চান এমন কাউকে নিতে, যার গবেষণা কাজের পূর্ব অভিজ্ঞতা রয়েছে। এজন্য দেখা যায়, মধ্যম মানের ফলাফল নিয়েও খুব ভালো গবেষণা কাজের অভিজ্ঞতার জোরে অনেকেই অনেক ভালো ভালো বিশ্ববিদ্যালয়ে পিএইচডি কিংবা মাস্টার্সের শিক্ষার্থী হিসেবে গবেষণা করার সুযোগ পায়। সেই সাথে আপনাকে দেওয়া হবে মাসিক বৃত্তি, স্বাস্থ্য বীমা, আর আপনার প্রোগ্রামের পুরো খরচ তো সেই বিশ্ববিদ্যালয় বহন করবেই।

ডিগ্রি গ্রহণ শেষ হলে আপনি চাইলে সে দেশেই চাকরি খুঁজে ঢুকে যেতে পারেন। পিএইচডি ডিগ্রিধারী হলে পোস্ট ডক করে শিক্ষক হিসেবে ঢুকে যেতে পারেন কোনো বিশ্ববিদ্যালয়ে, কিংবা কোনো ন্যাশনাল ল্যাবে গবেষক হিসেবে।

একটি পরিসংখ্যান দিয়ে শেষ করি, শুধুমাত্র ২০১৪-১৬ সালের মধ্যে ৩৫০ জন ভারতীয় বিজ্ঞানী বিভিন্ন সংস্থার উচ্চ বেতনের চাকরি ছেড়ে, উন্নত বিশ্বের অত্যাধুনিক সুবিধা সম্বলিত জীবন ছেড়ে, নিজের দেশে ফিরে যান। কারণ, তারা চান অন্য দেশের দাস না হয়ে নিজেদের দেশের উন্নয়ন ঘটাতে। এটি একটি দ্বি-পাক্ষিক প্রচেষ্টার ফসল। তাদের দেশের সরকারও চায়, তাদের দেশে গবেষণা হোক এবং সেই সাথে ভারতীয় বিজ্ঞানীদেরও আছে ফিরে আসার ইচ্ছা।

ফিনল্যান্ডের হেলসিংকি বিশ্ববিদ্যালয় থেকে পিএইচডি করে দেশের জন্য কাজ করতে চান প্রাণিবিজ্ঞানী সাজিদ আলী হাওলাদার; Source: tuhat.helsinki.fi

যে দেশে এই ইচ্ছেগুলো থাকবে, সেই দেশ একদিন ঠিকই উন্নত বিশ্বের দেশগুলোর সাথে একই সারিতে থাকবে। কারণ, আপনার দেশ তখনই প্রকৃত অর্থে উন্নত হবে, যখন আপনি আপনার নিজের দেশের কোনো সমস্যা সমাধানের জন্য গবেষণা করবেন, অন্য কোনো দেশের জন্য নয়।

ফিচার ইমেজ: farmflavor.com