ঢাকাই মসলিনকে নিয়ে ২০১৪ সালে দৃকের বেঙ্গল মসলিন প্রজেক্টের আওতায় ঢাকার মসলিনকে ফিরিয়ে আনার চেষ্টা করা হয়। সে প্রক্রিয়ার বিস্তারিত জানতে দেখুন- ঢাকাই মসলিনকে ফিরিয়ে আনার রোমাঞ্চকর যাত্রা || পর্ব ১। তবে এর পাশাপাশি আরেকটি কাজ শুরু হয়, প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার অনুপ্রেরণায় রাষ্ট্রীয়ভাবে মসলিনকে ফিরিয়ে আনার উদ্যোগ ছিল সেটি। বাংলাদেশ তাঁত বোর্ড একটি বিশেষজ্ঞ কমিটি গঠন করে, সেখানে বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক, বাংলাদেশ তুলা উন্নয়ন বোর্ড, বাংলাদেশ রেশম গবেষণা এবং প্রশিক্ষণ ইন্সটিটিউটের কর্মকর্তা এবং গবেষকরা যোগ দেন।

‘বাংলাদেশের সোনালি ঐতিহ্য মসলিন সুতা তৈরির প্রযুক্তি ও মসলিন কাপড় পুনরুদ্ধার’ নামের এই প্রকল্পটির সবচেয়ে চমকপ্রদ দিকটি হল, এই কাজে মন্ত্রী-প্রধানমন্ত্রী থেকে শুরু করে সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম, পত্রিকা, টেলিভিশন ইত্যাদিতে সংবাদের মাধ্যমে সাধারণ মানুষ বিভিন্নভাবে সহায়তা করেছেন। এ প্রকল্প আরেকটি নজির তৈরি করেছে, সরকারি কাজে অর্থের মিতব্যয়ী ব্যবহার করা। প্রকল্পের জন্য বরাদ্দ ছিল ১৪ কোটি ১০ লাখ টাকা, ছয় বছরে (২০১৪-২০২০) সোয়া চার কোটি টাকা খরচ করেই কাজটি সম্পন্ন হয়েছে। খরচ না হওয়া প্রায় সত্তর শতাংশ টাকা সরকারি খাতে ফেরত দেওয়া হয়েছে। পাশাপাশি ৫০০ কাউন্টের উন্নত মসলিন তৈরির স্বীকৃতি হিসেবে বাংলাদেশ পেয়েছে মসলিনের ‘জি আই বা জিওগ্রাফিকাল ইন্ডিকেশন’, অর্থাৎ এই পণ্যের যদি বৃহদাকার উৎপাদন সম্ভব হয়, বাংলাদেশের মসলিনকে ব্র্যান্ড হিসেবে প্রতিষ্ঠা এবং এর বাণিজ্যে বাংলাদেশ এখন গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখতে পারবে।

শুরুটা এখানেও ফুটি কার্পাসের খোঁজ দিয়েই

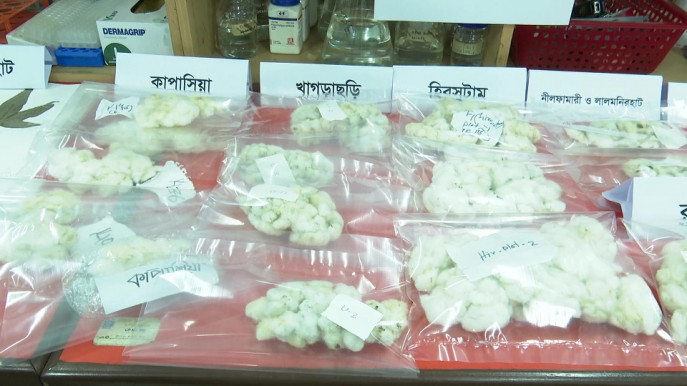

ক্যারোলাস লিনিয়াসের লেখা ‘স্পিসিস প্লান্টারাম’ আর মসলিন নিয়ে আবদুল করিমের প্রামাণ্য বই ‘ঢাকাই মসলিন’ এর উপর ভিত্তি করে ফুটি কার্পাস খোঁজ শুরু করে দলটি। প্রথমেই ফুটি কার্পাসের বৈজ্ঞানিক উপায়ে আঁকা যত ছবি আছে সেখান থেকে একটি আঁকিয়ে নেওয়া হয় রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের চারুকলা বিভাগের এক শিক্ষার্থীকে দিয়ে। এরপর শুরু হয় এই ছবির সাথে মিল আছে এমন গাছ খোঁজা, ২০১৭ সালে এ বিষয়ে পররাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী শাহরিয়ার আলম একটি ফেসবুক পোস্টও দেন এই গাছের ব্যাপারে। শেষ পর্যন্ত গাজীপুর, রাঙামাটি থেকে শুরু করে বাংলাদেশের বিভিন্ন স্থানে একই রকম দেখতে প্রায় ৩৮টি নমুনা সংগ্রহ করা হয়। এর মাঝে কোনটি আদি ফুটি কার্পাস তা নিশ্চিত হওয়াই এবারের লক্ষ্য।

এক টুকরো মসলিন

এবার গবেষক দল আবার পত্রিকা, টিভি এবং সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে কারো কাছে মসলিন কাপড়ের নমুনা আছে কিনা জানতে চায়, হাজার হাজার সাড়া পাওয়া যায় মানুষের কাছ থেকে। শেষে বাছাই করে পুরো দেশের নানা প্রান্ত থেকে উপযুক্ত নমুনা পাওয়া যায় মাত্র আটটি। এর মাঝে একটি ৩০০ বছরের পুরোনো শাড়ির নমুনাও পাওয়া যায়, যদিও সেটি সিল্কের তৈরি কাপড়। তবে আটটি নমুনার একটিও ঢাকাই মসলিন নয়! এরপর জাতীয় জাদুঘরের কাছে চাওয়া হয়, নমুনা পাওয়া যায়নি জাতীয় জাদুঘর থেকেও। মন্ত্রণালয় থেকে অনুমোদন নিয়ে এসেও জাদুঘর নমুনা না দেওয়ায় দলটি ভারতের ন্যাশনাল মিউজিয়ামের দ্বারস্থ হয়। সেখানেও উপযোগী নমুনা না পাওয়ায় কাজ কিছুটা থমকে যায়।

প্রকল্পের প্রধান বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা অধ্যাপক মনজুর হোসেন বলেন, প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা যখন জানলেন যে নমুনা পাওয়া যাচ্ছে না, তিনি পরামর্শ দিলেন ব্রিটেনের ভিক্টোরিয়া এন্ড আলবার্ট মিউজিয়ামে যেতে, কারণ সেখানে ঢাকাই মসলিন তিনি দেখে এসেছিলেন। ঢাকাই মসলিন সংক্রান্ত বিভিন্ন উপাদানের একটি বড় সংগ্রহ তাদের কাছেই আছে। সেই সূত্র ধরে ২০১৭ সালে গবেষকরা ব্রিটেনের ভিক্টোরিয়া এন্ড আলবার্ট মিউজিয়াম থেকেই শেষপর্যন্ত মসলিনের নমুনা সংগ্রহ করেন।

ডিএনএ সিকোয়েন্স

আধুনিক বৈজ্ঞানিক গবেষণার একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ হয়ে উঠেছে ডিএনএ সিকোয়েন্স গবেষণা। এর মাধ্যমে নিশ্চিত হওয়া যাবে প্রাপ্ত প্রজাতিটি আসলেই কাঙ্ক্ষিত প্রজাতি কিনা।

তাই মসলিনের সুতা থেকে ডিএনএ সিকোয়েন্স সংগ্রহ করে গবেষক দলটি। এবার নিশ্চিত হওয়ার পালা কোন ফুটি কার্পাস গাছের সাথে এই নমুনার মিল পাওয়া যায়। এখানেও গাজিপুরের কাপাসিয়া এলাকার একটি কার্পাসকে ডিএনএ সিকোয়েন্সের তথ্যের ভিত্তিতে ফুটি কার্পাস বলে শনাক্ত করা হয়। স্থানীয় যে ব্যক্তি এই গাছের সন্ধান দিয়েছিলেন তাকে পুরস্কৃত করা হয়ে একটি মোবাইল দিয়ে। সেই ফুটি কার্পাস গাছের জাতটিকে রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের মাঠে চাষ করা হয়।

চরকা দিয়ে সুতা তৈরি

মসলিন তৈরির অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ ধাপ, ফুটি কার্পাসের তুলা থেকে সুতা তৈরি। একদম আদি ঢাকাই মসলিন তৈরিতে ন্যূনতম ৫০০ কাউন্টের সুতা দরকার। এত সূক্ষ্ম সুতা হাতে তৈরির লক্ষ্যে এই দল খুঁজতে শুরু করে চরকায় সুতা কাটে এমন কারিগরদের। কুমিল্লার চান্দিনায় যারা খদ্দরের কাপড়ের জন্য হাতে সুতা কাটেন, তাদের সুতার কাউন্ট সর্বোচ্চ আট থেকে দশ। লক্ষ্য ছিল এমন কাউকে খুঁজে বের করা যে সূক্ষ্ম সুতার কাজ কখনো করেছেন। তার অভিজ্ঞতাকে কাজে লাগানো। এই খোঁজে হাসু এবং নুরজাহান নামে দুই বৃদ্ধাকে পাওয়া যায় যারা অনেক ছোটোবেলায় সূক্ষ্ম সুতার কাজ দেখেছেন। তবে বয়সের ভারে তাদের এই কাজ করা এখন আর সম্ভব নয়।

খদ্দরের মোটা সুতা কাটুনীদের জন্য নতুন করে চরকা তৈরি করেছেন মঞ্জুরুল ইসলাম ও টেক্সটাইল বিশ্ববিদ্যালয়ের ডিন অধ্যাপক আলীমুজ্জামান। ফুটি কার্পাসের তুলা থেকে সুতা তৈরির লক্ষ্যে ক্রমান্বয়ে ট্রেনিং দিয়ে দিয়ে দুই বছরের মাঝে ছয়জনকে গড়ে তোলা হয়, তাদের প্রশিক্ষক হিসেবে নিয়োগ দিয়ে আরো এগারোজনকে শেখানো হয়েছে। কাজ চলছে আরো একশোজনকে শেখানোর। সুতা মিহি করতে দরকার হাতের আঙ্গুলের সংবেদনশীলতা, হাতের আঙ্গুলকে রাখতে হবে নরম। তাই রাতে লোশন মাখিয়ে রেখে সকালে সুতা কাঁটা হতো। মসলিনের সূক্ষ্ম সুতা তৈরিতে এই ব্যাপারগুলো অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। এই সংবেদনশীল শারীরিক এবং মানসিক শ্রমের সম্মিলন দিয়েই গড়ে উঠে একেকটি জাদুকরী সুতা।

সুতা থেকে কাপড়

বাংলাদেশ থেকে মসলিন হারিয়ে গেলেও টিকে আছে জামদানি। জামদানিতে তুলনামূলক কম কাউন্টের সুতা ব্যবহার করা হয়ে থাকে। তবে এর নকশা এবং বুনন কৌশলের অনেক দিকই মসলিনের সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ। তবে মসলিন তাঁতিরা এত সূক্ষ্ম সুতা নিয়ে কাজ করতে আগ্রহী না, কারণ এই সুতা বারবার ছিড়ে যাওয়ার সম্ভাবনা থাকে। কাজটি বেশ সময়সাপেক্ষ এবং ভুল হওয়ার প্রচুর সম্ভাবনা থাকে, হয়তো এটিও একটি কারণ যে ফুটি কার্পাসের সুতা বাদ দিয়ে মানবজাতি নিত্যদিনের পরিচ্ছেদে অন্য শক্তপোক্ত সুতা বেছে নিয়েছে।

অনেক খুঁজে নারায়ণগঞ্জে রুবেল মিয়া এবং মো. ইব্রাহীম নামের দুই তাঁতিকে পাওয়া গেল। তাদের প্রশিক্ষণ দিয়ে কাজ শুরু হলো, অত্যন্ত পাতলা সুতা তাই ধাপে ধাপে বিভিন্ন যন্ত্রকে পুনরায় ডিজাইন করতে হয়েছে, পরিবেশকে আর্দ্র রাখতে বালতিতে পানি রেখেও কাজ করা হয়েছে। ব্রিটেনের ভিক্টোরিয়া এন্ড আলবার্ট মিউজিয়ামে সংরক্ষণ করে রাখা ১৭১০ সালে বোনা একটি মসলিন শাড়ির নকশা দেখে রুবেল মিয়া এবং ইব্রাহীম হুবুহু একইরকম শাড়ি তৈরিতে সক্ষম হন। ২০২০ সাল নাগাদ ৫০০ কাউন্টের ছয়টি শাড়ি তৈরি করতে সক্ষম হয়েছে দলটি, একটি উপহার দেওয়া হয়েছে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাকে।

আশার আলো

একদম শুরু থেকে প্রতিটি মসলিন তৈরিতে গড়ে খরচা হয়েছে তিন লাখ ষাট হাজার টাকার কাছাকাছি, প্রকল্পের সাথে যুক্ত ব্যক্তিরা বলছেন, প্রথমবার কিছু কাজ একদম শূন্য থেকে শুরু করতে হয়েছে, বৃহৎ উৎপাদনে গেলে এই দাম আরো কমে আসতে পারে। দলটির আশা আগামী দুই বছরের মাঝে মসলিন নির্মিত পরিচ্ছদ বাজারেও আনা যেতে পারে। এরই মধ্যে সবচেয়ে সুখের সংবাদ হলো মসলিনের ‘ভৌগলিক নির্দেশক’ বাংলাদেশের নামে ঘোষিত হয়েছে।

মসলিন ছাড়াও বাংলাদেশের ইতোমধ্যে তিনটি পণ্যের এই নির্দেশক রয়েছে, সেগুলো হলো জামদানি (২০১৬), ইলিশ মাছ (২০১৭) এবং ক্ষিরশাপাতি আম (২০১৯)। এই তিনটি পণ্যের বাজারে বাংলাদেশের পণ্যের আধিপত্যও আছে, বিশেষ করে ইলিশের বাজারে বাংলাদেশ বিশ্বের সবচেয়ে বড় একক সরবরাহকারী দেশ। মসলিনের নির্দেশকটিও বাংলাদেশের জন্য অত্যন্ত লাভজনক হয়ে উঠতে পারে যদি বাংলাদেশ এটিকে বৃহৎ এবং টেকসই শিল্প আকারে প্রতিষ্ঠা করতে পারে। বাংলাদেশ ইতোমধ্যেই তৈরী পোশাক শিল্পেও বিশ্বে প্রথম সারির দেশ, তবে এই শিল্পে শ্রমিকের মজুরি, কারখানার পরিবেশগত প্রভাব নিয়ে আছে নানা অভিযোগ।

যে চ্যালেঞ্জগুলো মাথায় রাখতে হবে

মসলিনকে শিল্প হিসেবে দাঁড় করাতে তৈরী পোশাক শিল্পের চ্যালেঞ্জগুলোকে মাথায় রাখতে হবে। শ্রমিক, কারিগরদের অধিকার এবং মজুরী নিয়ে চিন্তা করতে হবে। কারণ এই শিল্প প্রচণ্ডভাবে শারীরিক ও মানসিক শ্রম নির্ভর। সুতা কাটতে যে তিন আঙ্গুল ব্যবহার করা হয়, সেই তিন আঙ্গুলের পরিচর্যা করার ব্যাপারটি লক্ষ্য করলেই বোঝা যায় কতটা সংবেদনশীল এই পুরো ব্যাপারটি।

এমন শৌখিন পণ্যের ক্রেতারা বরাবরই সমাজের উচ্চশ্রেণির মানুষ, এবং মসলিনের ভৌগলিক নির্দেশক এই ক্রেতাদেরকে পণ্যের সাথে যুক্ত ঐতিহ্যবাহী কারিগরদের ব্যাপারে ধারণা দিতে সক্ষম হবে। তবে এটি একদম প্যাটেন্টের মতো নয় যে, এই একই প্রযুক্তি ব্যবহার করে কেউ আর মসলিন তৈরি করতে পারবেন না, প্রতিবেশী দেশ ভারতেও মসলিনের বেশ কয়েকটি প্রকরণ তৈরি হচ্ছে। তাই, বাংলাদেশের মসলিন বিশ্বজুড়ে শৌখিন পণ্যের বাজারে ব্যাপকভাবে প্রবেশ করতে পারে এবং মসলিনের সূক্ষ্মতার কারণে যদি দাম বেশি রাখা হয় তার পেছনে যৌক্তিক কারণ থাকবে এই ভৌগলিক নির্দেশক। কারণ এই পণ্যের সাথে একটি ভৌগলিক স্থানের আবহাওয়া, মাটি, আর্দ্রতা, বংশানুক্রমে মানুষের হাতে উন্নত হওয়া কারিগরি দক্ষতার মূল্যমান আছে।

বিদেশের বাজার তো গেলো, দেশের বাজারে মসলিন চলবে তো? এই প্রশ্নের উত্তর খুঁজতে হলে বাংলাদেশের বাজারে মধ্যবিত্তের প্রাধান্যের কথা উল্লেখ করতে হবে। বিয়ে কিংবা বড় অনুষ্ঠানে শখের দ্রব্য হিসেবে দেশের উচ্চবিত্তের কাছে এর কদর হতে পারে বিশাল। তবে এই শিল্প যদি জোরেশোরে শুরু হয়, দেশের বিভিন্ন প্রান্তে নানা উদ্যোক্তা দাঁড়িয়ে যান এবং সাথে সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন খাতে খরচ কমিয়ে আনার মতো উদ্ভাবন করতে পারেন তবে বাংলাদেশের সাধারণ মধ্যবিত্তের নাগালের মধ্যে এর দাম চলে আসতে পারে। সেই দিন আসা পর্যন্ত বাংলাদেশের সাধারণ মানুষ এই শিল্পকে শুধুই শুভকামনা জানিয়ে যেতে পারেন!