.jpg?w=1200)

সেপ্টেম্বর ১৮৯৩, রিও দে জেনেইরো, ব্রাজিল। ভয়াবহ নৌবিদ্রোহে নাকাল তখন গোটা দেশ। রাজধানী রিওকে ঘিরে একযোগে গোলা ছুঁড়ছে বিশটি যুদ্ধজাহাজ। থেমে থেমে গর্জে উঠছে উপকূলস্থ দুর্গ-কামান। বিদ্রোহীদের সাথে পাল্লা দিয়ে ব্রেজিলিও সেনাও পাল্টা শানাচ্ছে আক্রমণ, যেন কেউ কারো চেয়ে কম নয়।

বিদ্রোহীরা ততক্ষণে বুঝে গেছে, এভাবে সম্ভব নয়! পরিকল্পনা পাল্টে তারা নাথেরয় নামক শহরতলির দিকে অগ্রসর হয়, এবং সহসাই সেখানকার দখল নিয়ে নেয়। প্রচণ্ড বিচলিত হয়ে পড়লেন নাথেরয় রক্ষণের দায়িত্বে থাকা সেনাপতি। তার হাতে ছিলো মাত্র পঞ্চাশজন সেনা। এই সামান্য সেনা নিয়ে দখলদারদের হঠাতে চাই মহাকুশলী এক রণবীর। খোঁজ খোঁজ রব সেনাশিবিরে। দৃশ্যপটে তখন আবির্ভূত হন এক পরাক্রমশালী বাঙালি, নাম সুরেশচন্দ্র বিশ্বাস, লেফটেন্যান্ট সুরেশচন্দ্র বিশ্বাস! সেই পঞ্চাশজন সৈন্য নিয়েই নাথেরয় পুনরুদ্ধার করলেন তিনি। দমন হলো বিদ্রোহ। সেই অদ্বিতীয় সেনানায়ক, কিংবদন্তি বঙ্গবীর সুরেশচন্দ্র বিশ্বাসকে নিয়েই আজকের আয়োজন।

সুরেশের জন্ম ১৮৬১ সালে, বর্তমান পশ্চিমবঙ্গের নদীয়া জেলার নাথপুর গ্রামে। পিতা গিরিশচন্দ্র বিশ্বাস ছিলেন সামান্য বেতনের সরকারি চাকুরে। তার দুই ছেলে ও তিন মেয়ের ভেতর সুরেশ ছিল বড়। শোনা যায়, সুরেশের পূর্বপুরুষেরা নীলবিদ্রোহে অগ্রণী ভূমিকা পালন করেছিলেন।

শুরু থেকেই দুরন্ত-দস্যিপনা ছিলো সুরেশের রক্তে। দু’বছর বয়সে চড়েছেন বিশ ফুট উঁচু মইতে, কৈশোরে কখনো পাখির ছানা পাড়তে গিয়ে ছোবলোদ্যত সাপের ফনা মুষ্টিবদ্ধ করেছেন, আবার কখনো হিংস্র বন্য শূকরকে সম্মুখসমরে বড়শির ছিপের আঘাতে করেছেন ভূপাতিত। রামায়ণ-মহাভারত আর ইতিহাসের দিগ্বিজয়ী বীরদের গল্পেই যেন তার সবটুকু আগ্রহ। বালকসুলভ খেলাধুলার বদলে শরীরচর্চাতেই যেন তার পরিপূর্ণ মনোযোগ। তখনই সবাই বুঝেছিলো, এ ছেলে আর সবার মতন নয়! তা’বলে উত্তর গোলার্ধের ছেলের চূড়ান্ত জয়গাথা লেখা হবে দক্ষিণ গোলার্ধে, এমনটিই বা কে ভেবেছিলো? উপরন্তু সে’ছেলে আবার বাঙালি! সেই বাঙালি, যাকে নিয়ে খোদ রবি ঠাকুর বলে গেছেন-

“দেখা হলেই মিষ্ট অতি

মুখের ভাব শিষ্ট অতি,

অলস দেহ ক্লিষ্টগতি-

গৃহের প্রতি টান।

তৈল-ঢালা স্নিগ্ধ তনু

নিদ্রারসে ভরা,

মাথায় ছোট বহরে বড়ো

বাঙালি সন্তান।”

নাহ, বঙ্গসন্তান সুরেশকে পরাক্রমশালী যোদ্ধা কল্পনা করাটা একটু বাড়াবাড়িই ঠেকছে! চলুন বরং আরো খানিকটা এগোনো যাক।

একটা সময় কলকাতার বালিগঞ্জে থিতু হলো সুরেশের পরিবার। সুরেশ ভর্তি হলেন লন্ডন মিশন কলেজে। কিন্তু পড়াশোনায় মন থাকলে তো! তাস পেটানো আর খুচরো রঙবাজিতেই দিনাতিপাত হচ্ছিলো। এসবের ব্যস্ততায় মাসে দশদিনও ক্লাসে যাবার সময় হতো না। মায়েরও কিছুটা আশকারা ছিল এতে। কিন্তু ঢাল হয়েও বেশিদিন ছেলেকে বাপের থেকে আড়াল করতে পারেননি তিনি। ছেলেকে সুপথে আনার অনেক চেষ্টাই করলেন গিরিশবাবু। তাতে ছেলের বিগড়ানো বাড়লো বৈ কমলো না! আগে তবুও ছেলে বাড়িতে ফিরতো, বাবার শাসন শুরু হবার পর থেকে সেটাও অনিয়মিত হয়ে গেলো।

সুরেশ প্রায়ই তার খ্রিস্টা ন বন্ধুদের বাড়িতে খেয়ে সেখানেই ঘুমিয়ে থাকত। এভাবেই মা ও কাকা কৈলাসবাবু বাদে পরিবারের অন্যান্য সদস্যদের সাথে তার অনেকটা দূরত্ব তৈরি হয়। আর খ্রিস্টান বন্ধুদের সান্নিধ্যে এসে পূর্বপুরুষের জাত-ধর্মের ওপরেও আস্থা হারাতে থাকে সে। অবশেষে একদিন বাবার ওপর অভিমান করে গৃহত্যাগী হলো সুরেশ। গ্রহণ করল খ্রিস্টধর্ম।

বাড়ি ছাড়বার পর মাথার ওপর নতুন আশ্রয় হিসেবে সুরেশ পেলেন কলেজের অধ্যক্ষ মি. আটসনকে। কলেজ হোস্টেলে মুফতে থাকা-খাওয়ার বন্দোবস্ত হলো। তারপর শুরু হলো চাকরির চেষ্টা। সদাগরী অফিস, সরকারি অফিস, রেল, ডক, জেটি কোথাও বাদ দিলেন না। কিন্তু চাকরি মিললো না। অবশেষে যখন আর আশা নেই, তখন স্পেন্সেস হোটেলে ট্রাভেল গাইডের একটি চাকরি পাওয়া গেলো।

এই কাজের সুবাদে অনেক ইউরোপীয় সাহেব-মেমদের সান্নিধ্যে আসার সুযোগ পান সুরেশ। অবসরে তিনি বিভিন্ন বিখ্যাত পর্যটক ও অভিযাত্রীদের ভ্রমণকাহিনীও পড়তে শুরু করেন। অবধারিতভাবেই বিলেতে পাড়ি জমানোর ইচ্ছা তাকে পেয়ে বসে নেশার মতন। কিন্তু “বিলেত যাবো” বললেই তো আর বিলেতে যাওয়া যায় না! তাই চাকরিতে ইস্তফা দিয়ে দুধের সাধ ঘোলে মেটানোর মতো একদিন রেঙ্গুনগামী জাহাজে চেপে বসলেন।

চাকরি তো হচ্ছিলোই না, বরং ভাগ্যের বিড়ম্বনায় রেঙ্গুনে একবার প্রাণটাই হারাতে বসেছিলেন। সেদিন ইরাবতী নদীতে নৌকাভ্রমণ শেষে ঘরে ফিরছিলেন তিনি। সময়টা সন্ধ্যা। কোত্থেকে যেন দুটো ধারালো দা ছুটে গেলো সুরেশের পাশ দিয়ে। নিক্ষেপকারী দুজন ষণ্ডামার্কা মগ ডাকাত। হুট করেই তারা ঝাঁপিয়ে পড়লো সুরেশের ওপর। মল্লযুদ্ধে পারদর্শী সুরেশকে হারাতে ভালোই বেগ পেতে হচ্ছিলো ওদের। তারপরও, পেশাদার দুজন ডাকাতের সাথে পেরে ওঠা দায়! মরতেই বসেছিলেন তিনি। হঠাৎ রাস্তায় আবির্ভূত হয় একদল বরযাত্রী। তাদের দেখেই ডাকাতেরা পালালো শেষটায়। সে যাত্রায় বেঁচে গেলো সুরেশের প্রাণ!

রেঙ্গুনপর্ব চুকিয়ে সুরেশের পরবর্তী গন্তব্য ঠিক হলো মাদ্রাজ। যেদিন রাতে মাদ্রাজ রওনা হবেন, সেদিন সন্ধ্যায় শেষবারের মতো রেঙ্গুনের পথে হাওয়া খেতে বেরোলেন। কোথা থেকে যেন হৈ-হল্লা কানে আসছে! আগুন লেগেছে পাশেরই এক বাড়িতে, দোতলার জানালা থেকে ভেসে আসছে এক নারীর আর্ত-চিৎকার। ক্ষণিকের জন্য ফিরবার কথা ভুলে নিজের প্রাণ বাজি রেখে সুরেশ প্রবেশ করলেন সেই অগ্নিকুণ্ডে। বাঁচালেন সেই মগ রমণীর প্রাণ। সুরেশের বীরত্বে মুগ্ধ হয়ে মগ মেয়েটি ভালোবেসে ফেলে সুরেশকে। সুরেশও যে টান অনুভব করেনি এই বিদেশিনীর প্রতি- তা নয়। কিন্তু তার ভবঘুরে, ছন্নছাড়া জীবনের সাথে জড়াতে চাননি সেই তরুণীর জীবন। তাই আবেগ দমন করে উঠে পড়েন মাদ্রাজগামী জাহাজে।

মাদ্রাজ পৌঁছে সুরেশের আশার বেলুনে ফুটলো দুর্ভাগ্যের সুঁচ। কারণটা ভাষা! তামিল-তেলেগু না জানায় কোনো কাজই পাওয়া যাচ্ছিলো না সেখানে। তবুও আশার শেষ রেশটুকু আঁকড়ে তিনি খ্রিস্টান পরিবারগুলোর দ্বারে দ্বারে ধর্না দিতে লাগলেন। কাজ হচ্ছিলো না তাতেও। সমুদ্রতটে দাঁড়িয়ে আত্মহত্যার সিদ্ধান্ত যখন নিয়েই ফেলেছেন সুরেশ, দেবদূতের মতো সেখানে হাজির হলেন এক ফিরিঙ্গি সাহেব। তার দুই নাতির দেখাশোনার কাজ দিলেন সুরেশকে। কিছুদিন এই চাকরি করে আবারও কলকাতায় আটসন সাহেবের কাছে ফিরে যান তিনি।

এতদিনের নির্মম বাস্তবতায় শিক্ষার গুরুত্বটা হাড়ে হাড়ে টের পাচ্ছিলেন সুরেশ। ছোটখাট চাকরির ফাঁকেই তাই জোর দিলেন বই পড়ায়। ওদিকে মন তো পড়ে আছে বন্দরে, সমুদ্রে। তাই সুযোগ পেলেই জেটিতে জেটিতে ঘুরে বেড়াতেন। উদ্দেশ্য, মদ খাইয়ে জাহাজীদের সাথে ভাব জমানো আর নানা দেশের গল্প শোনা। এমনি করেই একদিন বিলেত যাবার স্বপ্ন সত্যি হয়ে গেলো সুরেশের। বি. এস. এন কোম্পানির এক জাহাজের ক্যাপ্টেনকে পটিয়ে সহকারী স্টুয়ার্ডের চাকরি নিয়ে প্রায় ১৭ বছর বয়সে দেশ ছাড়লেন তিনি।

লন্ডন পৌঁছে বোসেন নামক এক জাহাজী বন্ধুর সাহায্যে ইস্ট অ্যান্ড পল্লীতে সস্তায় একটি ঘর ভাড়া নিলেন। যদিও, সেখানে বেশিদিন থাকা হয়নি তার। চাকরি পাবার আগেই হতে হয় গৃহহীন। এরপর অভাবের তাড়নায় কখনো হতে হলো খবরের কাগজ বিক্রেতা, কখনো মুটে। এর মধ্যে আবার ঘটনার নাটকীয়তায় এক বিবাহিতা নারীর প্রেম থেকে বাঁচতে শহরটাই ছাড়তে হলো। ফেরিওয়ালা হয়ে বেরিয়ে পড়তে হলো ইংল্যান্ডের পল্লীগাঁয়ের উদ্দেশে। জিনিস ফেরি করার ফাঁকে ফাঁকে গণিত, জ্যোতিষ, রসায়ন ইত্যাদি নানা বিষয়ে পড়াশোনাটাও অব্যাহত থাকলো।

ঘুরতে ঘুরতে কেন্ট প্রদেশে এসে হাজির হলেন এবার। সেখানে এক সার্কাস দল খেলা দেখাচ্ছিলো। সুরেশের তখন সাধ হলো, সার্কাস দলে নাম লেখাবেন। যে-ই ভাবা, সে-ই কাজ! সার্কাস দলের সবচেয়ে শক্তিশালী পালোয়ানকে দশ মিনিটে ধরাশায়ী করে সার্কাসে চাকরি পেয়ে গেলেন। বেতন সপ্তাহে ১৫ শিলিং। হিংস্র পশু বশ করা এবং বাঘ-সিংহের খেলা দেখানোয় অল্প সময়েই বেশ পারদর্শিতা অর্জন করলেন তিনি। প্রেম হানা দিলো এখানেও। যথারীতি এখানেও প্রত্যাখ্যানের গল্প। সার্কাস দলের এক জার্মান সুন্দরীর প্রেমনিবেদনেও মন গলেনি সুরেশের। লন্ডন ছেড়ে মেয়েটি যেদিন জার্মানি চলে যাবে, সেদিন সুরেশ তাকে বলেছিলো-

“তোমার আমার মাঝে আকাশ-পাতাল ব্যবধান। আমাদের বিয়ের সম্ভাবনা নেই। আমাকে ভুলে যাও। যদি পারি, আমিও ভুলবার চেষ্টা করবো।”

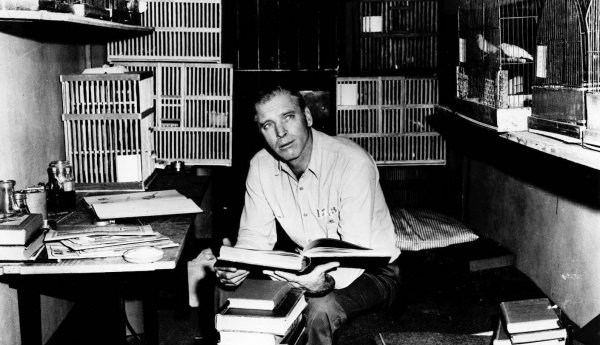

ততদিনে বিশ পেরিয়ে একুশে পা দিয়েছেন সুরেশ। এই বয়সেই বাঘ-সিংহের খেলা দেখিয়ে ব্রিটেন থেকে নিজের খ্যাতিকে বিস্তৃত করেছেন বিশ্বময়। এরপর জার্মানির হামবুর্গে বিশিষ্ট পশুপ্রশিক্ষক গাজেনবাখ সাহেবের পশুশালায় মোটা বেতনের চাকরি নেন তিনি। এখানে তিনি ‘ফ্যানি’ নামক একটি বাঘকে শৈশব থেকে প্রশিক্ষণ দেন। বাঘটি সুরেশের কাছে কুকুরের চেয়েও অনুগত হয়ে ওঠে। একটি হাতিকেও তিনি এমনই পোষ মানিয়েছিলেন যে, তিনি না খাওয়ালে সে খেতোই না। পশুপ্রশিক্ষণে ক্রমেই অদ্বিতীয় হয়ে উঠছিলেন সুরেশ। তার প্রশিক্ষিত পশু চড়া দামে বিকোতে লাগলো বাজারে।

ভাগ্যের ফেরে হঠাৎ একদিন সেই জার্মান যুবতীর সাথে দেখা! এবার অতৃপ্ত অবেগ আর সামলে রাখা গেলো না। দুজনের কেউই অবশ্য সেটি চানওনি। কিন্তু দুর্ভাগ্যের হানা আবারও। এবার খলনায়কের ভূমিকায় সেই জার্মান তরুণীর একাধিক পাণিপ্রার্থী। সুরেশকে হত্যার জন্য আততায়ী নিযুক্ত করলো তারা। প্রাণ বাঁচাতে একরকম বাধ্য হয়েই এক সার্কাস দলের সাথে সুরেশ পাড়ি জমালেন আমেরিকায়। সেখানে নানা জায়গায় খেলা দেখিয়ে ১৮৮৫ সালে মেক্সিকো হয়ে ব্রাজিলে পৌঁছান তিনি। ধারণা করা হয়, তার আগে কোনো বাঙালি ঐ অঞ্চলে পা রাখেননি। এখান থেকেই গল্প নেয় অভাবনীয় মোড়।

নয়ামুলুকে ভাষা আর সমস্যা হলো না। এই সময়ে ইংরেজির পাশাপাশি পর্তুগিজ ভাষাসহ সাতটি ভাষায় দখল ছিলো তার। ওদিকে ব্রাজিলের প্রাকৃতিক শোভায় মুগ্ধ হয়ে সেখানেই বসবাস করার সিদ্ধান্ত নিলেন সুরেশ। সেখানকার রাজকীয় পশুশালায় একটি চাকরিও জুটিয়ে নিলেন। এখানে চাকরিরত অবস্থায় তিনি গ্রিক ও ল্যাটিন সাহিত্য, গণিত, দর্শন, রসায়ন ইত্যাদি বিভিন্ন বিষয়ে বিস্তর চর্চা করতেন। ‘লা ক্রনিকা’ পত্রিকাসূত্রে জানা যায়, সুরেশ নানা জায়গায় এই সমস্ত বিষয়ের ওপর বক্তৃতা দিতেও শুরু করেন। এই সময়েই ডেসডিমোনা নামক এক স্থানীয় চিকিৎসকের মেয়ের প্রেমে পড়েন সুরেশ। এবার আর কোনো দুর্গতি নয়। সোজা গাঁটছড়া বাঁধলেন দুজন, সালটা ১৮৮৯।

ব্রেজিলীয় প্রণয়িনীর অনুপ্রেরণাতেই দেশটির সৈন্যদলে যোগ দেন সুরেশ। ১৮৮৭ সালে কর্পোরাল, পরবর্তীতে পদাতিক দলের প্রথম সার্জেন্ট এবং ১৮৯৩ সালে প্রথম লেফটেন্যান্ট পদে উন্নীত হন। হ্যাঁ, গল্পের শুরুতে যে রণবীর লেফটেন্যান্টের কথা পড়েছেন, তাকে যোদ্ধা পর্যায়ে আসতে জীবনের ঠিক এতগুলো ধাপই পেরোতে হয়েছে! তা, ‘অলস দেহ ক্লিষ্টগতি’র দোষে দুষ্ট জাতির একজনের ভিনদেশে যুদ্ধজয়ী হবার গল্পটা কেমন ছিলো, চলুন সেটা জানা যাক।

সহযোদ্ধাদের নিয়ে নাথেরয়ে বিদ্রোহীদের ওপর বিপুল বিক্রমে আক্রমণ করলেন বত্রিশ বছর বয়সের টগবগে যুবক সুরেশ। শুরুতে বিদ্রোহীরা কিছুটা হকচকিয়ে গেলেও সুরেশের ৫০ জন সৈন্যকে কোণঠাসা করতে তাদের বিশেষ বেগ পেতে হয়নি। কেননা তাদের সৈন্যবল যেমন বেশি ছিল, তেমনই ছিল অস্ত্রবল: কামান-বারুদের কোনো ঘাটতি তাদের ছিল না। অন্যদিকে সাধারণ তন্ত্রের সেনাদের সম্বল ছিল ছোরা, বর্শা আর তরবারি। তাই সাধারণ নিয়মেই কিছুক্ষণের মধ্যে সৈন্যরা সন্ত্রস্ত হয়ে রণেভঙ্গ দেওয়ার উপক্রম করল।

তখন সেনানায়ক সুরেশ তার সহযোদ্ধাদের মনোবল ফিরিয়ে আনতে ও বিজয় নিশ্চিত করতে যুদ্ধের সেই মহা কলরব ভেদ করে অভ্রভেদী স্বরে একটি সংক্ষিপ্ত ভাষণ দেন এবং মৃত্যুভয় ত্যাগ করে তাকে অনুসরণ করতে বলেন, অমিত তেজে কামানের গোলা, বন্দুকের গুলি আর প্রতিপক্ষের নগ্ন তরবারির ভয় তুচ্ছ করে শত্রুসংহার শুরু করেন। বলাই বাহুল্য, পূর্বোক্ত ৫০ জন সৈন্য সে যুদ্ধে ৫০ গুণ বিক্রমের সাথে সুরেশকে সহযোগিতা করলো। অনতিবিলম্বে নাথেরয় হলো শত্রুমুক্ত! আর ব্রাজিলের আকাশে উড়লো বাঙালির বিজয় নিশান!

এভাবেই ঘরপালানো বাউণ্ডুলে সুরেশ গোটা জগতের সামনে স্থাপন করলেন অমর কীর্তি, সুদূর ব্রাজিলে হয়ে উঠলেন বাঙালির বীর প্রতিনিধি! অবশেষে, ১৯০৫ সালের ২২ সেপ্টেম্বর, ‘রিও দে জেনেইরো শহরের রক্ষাকারী’ খ্যাত সুরেশ বিশ্বাস তার স্ত্রী এবং দুই সন্তানকে রেখে পরপারে পাড়ি জমান।

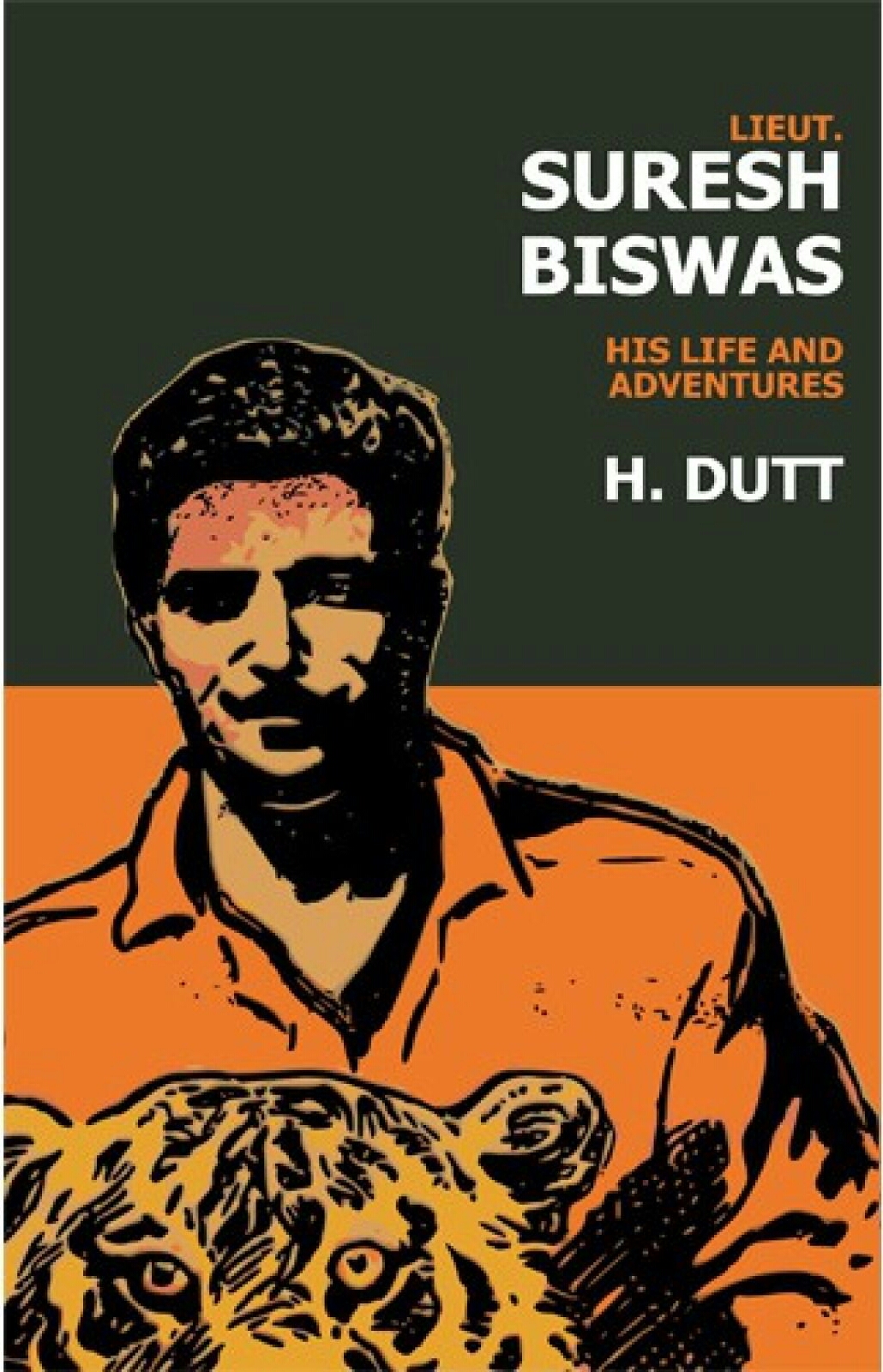

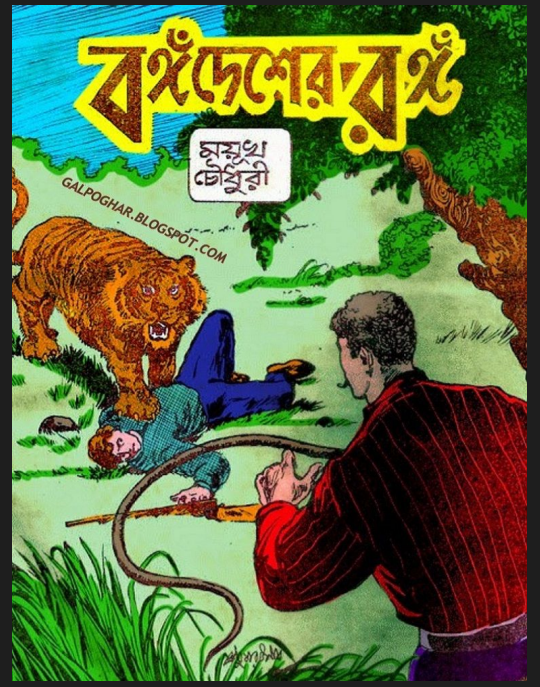

শিশুসাহিত্যিক ময়ূখ চৌধুরী সুরেশকে নায়ক করে লিখেছেন ‘বঙ্গঁদেশের রঙ্গঁ’, বনফুল লিখেছেন ‘বিশ্বাস মশাই’। সত্যজিৎ রায়ের ‘ছিন্নমস্তার অভিশাপ’, বিমল মুখার্জির ‘দু’চাকায় দুনিয়া’-তেও আমরা বাঙালি অভিযাত্রী সুরেশ বিশ্বাসের নামটি খুঁজে পাই।