দ্বি-জাতি তত্ত্বের ভিত্তিতে ভারতভাগ এই উপমহাদেশের ইতিহাসে নিঃসন্দেহে একটি মোড় পরিবর্তনকারী ঘটনা। এই ঘটনার ফলস্বরূপ ভারত ও পাকিস্তান নামক দুই চিরবৈরী রাষ্ট্র সৃষ্টি হওয়ার পাশাপাশি পরিবর্তন হয়েছে এই অঞ্চলের ভূরাজনীতি, অর্থনীতি থেকে শুরু করে প্রায় সবকিছুরই।

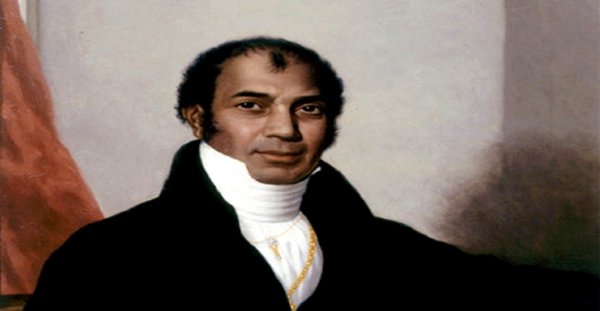

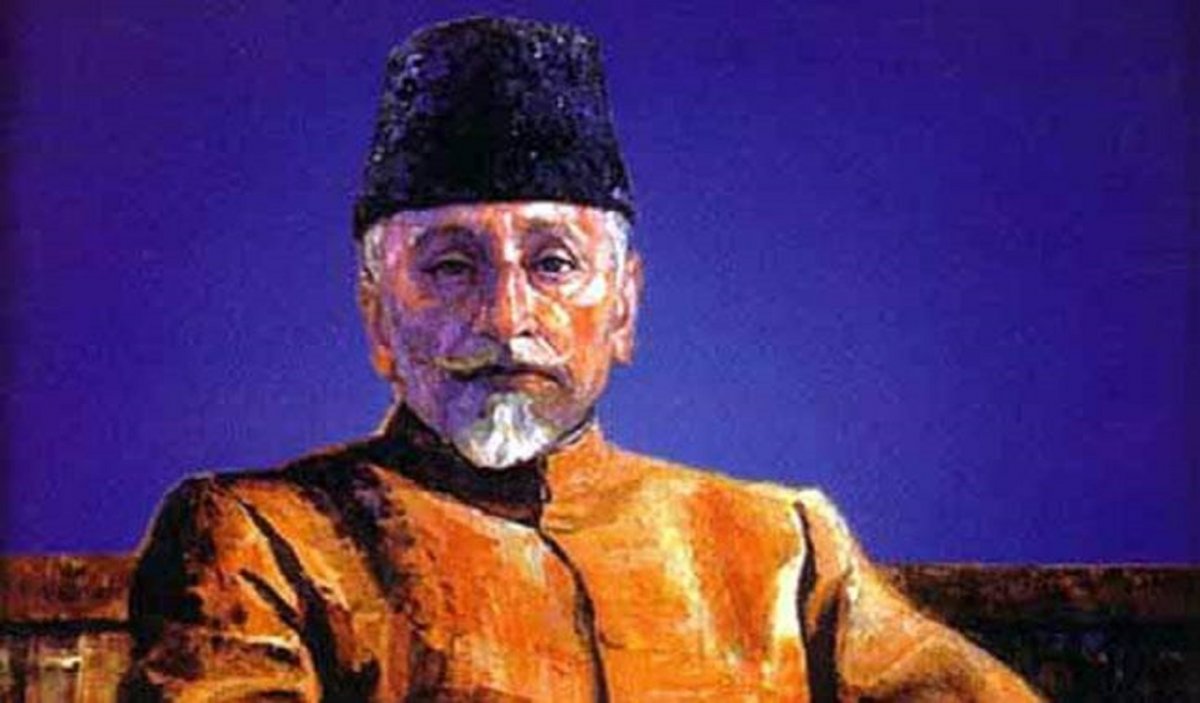

১৯৪৭ সালের এই বিভক্তির আগে প্রায় দু’শো বছরের ব্রিটিশ উপনিবেশকালে বিভিন্ন সময়ে বহু স্বাধীনতা সংগ্রামীর আবির্ভাব হয়েছে, যারা একটি স্বাধীন ভারতের স্বপ্ন দেখেছেন। যেসব ভারতীয় স্বাধীনতা সংগ্রামীদের নাম ইতিহাসে স্বর্ণাক্ষরে লেখা থাকবে, তাদের মধ্যে মাওলানা আবুল কালাম আজাদ অন্যতম, যিনি স্বপ্ন দেখতেন একটি অসাম্প্রদায়িক স্বাধীন ভারতের। তিনি একাধারে কবি, লেখক, সাংবাদিক এবং রাজনীতিবিদ।

মাওলানা আজাদ ছিলেন সকল ধর্ম, গোত্র এবং সম্প্রদায়ের ঐক্যের ভিত্তিতে গঠিত ভারতীয় জাতীয়তাবাদের প্রবক্তা। তিনি মনেপ্রাণে বিশ্বাস করতেন, পারস্পরিক ধর্মীয় সহাবস্থান নিশ্চিত করে ঐক্যবদ্ধ প্রচেষ্টার মাধ্যমেই একটি শক্তিশালী, স্বাধীন ভারত অর্জন করা সম্ভব। তাই তিনি, তার সমস্ত রাজনৈতিক জীবনে এই বিশ্বাসের ভিত্তিতে সংগ্রাম করে গেছেন। সেই সংগ্রামীকে নিয়েই আজকের এই লেখা।

পারিবারিক ইতিহাস

মাওলানা আবুল কালাম আজাদের পূর্বপুরুষ ছিলেন আফগানিস্তানের হেরাত শহরের বাসিন্দা। মুঘল সম্রাট বাবরের শাসনামলে তারা ভারতে আসেন এবং প্রথমে আগ্রায় ও পরবর্তীকালে দিল্লিতে স্থায়ী হন। আজাদের পূর্বপুরুষেরা ছিলেন ধর্মবেত্তা। ভারতে আসার পর তারা বিভিন্ন মুঘল সম্রাটের আমলে উচ্চপদস্থ রাজকর্মচারী হন।

আজাদের বাবার মাতামহ মাওলানা মুনাবরউদ্দীন ছিলেন ‘রুকন উল মুদাসরিন’, যা ছিল শিক্ষা বিষয়ক একটি পদবি। ১৮৫৭ সালের সিপাহী বিদ্রোহের সময় আজাদের পিতা খায়েরউদ্দীন মক্কায় চলে যান এবং সেখানেই বসবাস করতে থাকেন। সেখানেই সম্ভ্রান্ত এক মুসলিম পরিবারের মেয়েকে বিয়ে করেন।

১৮৮৮ সালের ১১ নভেম্বর সেখানে আজাদের জন্ম হয়। তারপর ১৮৯০ সালে তার পিতা সপরিবারে কলকাতায় চলে আসেন। খায়েরউদ্দীন কলকাতায় মৃত্যুবরণ করার পর থেকে আজাদের পরিবার এখানেই স্থায়ী হয়।

শিক্ষা-দীক্ষা

আজাদের পরিবার ছিল ধর্মীয়ভাবে রক্ষণশীল। তাই ছোটবেলায় ধর্মীয় শিক্ষা লাভের মধ্য দিয়ে তার শিক্ষাজীবন শুরু হয়। তখনকার সময়ে প্রচলিত স্কুল কিংবা মাদ্রাসা শিক্ষায় খায়েরউদ্দীনের এর খুব একটা আস্থা ছিল না। তাই তিনি বাড়িতেই আজাদের শিক্ষার ব্যবস্থা করেন। বাড়িতেই আজাদ আরবি ভাষায় গণিত, জ্যামিতি, দর্শন প্রভৃতি শিক্ষালাভ করেন।

তরুণ বয়সে স্যার সৈয়দ আহমদ খানের লেখা পড়ে তিনি গভীরভাবে প্রভাবিত হন। তার চিন্তাধারায় পরিবর্তন ঘটে। তিনি আধুনিক শিক্ষার গুরুত্ব উপলব্ধি করতে পারেন। তাই ইংরেজী শিক্ষায় ব্রতী হন এবং অল্প সময়ের মধ্যেই নিজ প্রচেষ্টায় দক্ষতা অর্জন করেন।

সে সময়ে সমাজের প্রচলিত রীতি, পদ্ধতি আর বিশ্বাসের সঙ্গে নিজেকে খাপ খাওয়াতে পারছিলেন না। একটা সময় তার ওপর পরিবারের সমস্ত শৃঙ্খল সম্পূর্ণরূপে ভেঙে পড়ে। বিদ্রোহের এক নতুন বোধে তার মন-প্রাণ ছেয়ে যায়। তখন নিজের নামের শেষে ‘আজাদ’ যুক্ত করেন, যার অর্থ মুক্ত।

রাজনীতিতে প্রবেশ

আজাদ যখন বিপ্লবী চিন্তাধারায় একটু একটু আকর্ষণ অনুভব করছেন, ঠিক তখন তিনি শ্রী অরবিন্দ ঘোষ এবং শ্যামসুন্দর চক্রবর্তীর মতো বিপ্লবী নেতাদের সংস্পর্শে আসেন এবং তাদের মাধ্যমে তিনি বিপ্লবী রাজনীতিতে প্রবেশ করেন।

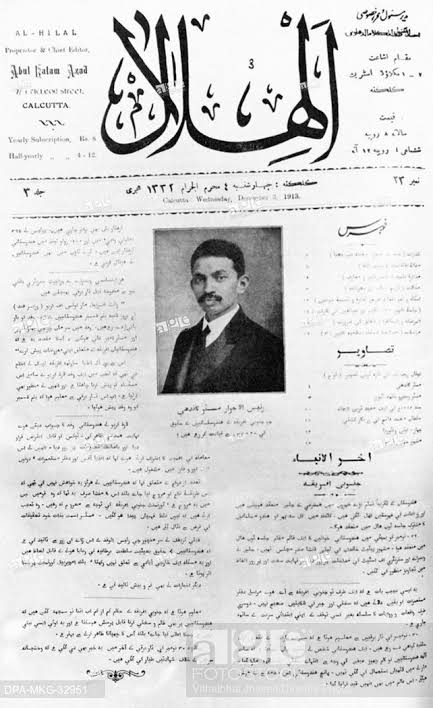

তার কিছুদিন পর তিনি মিশর, তুরস্ক, সিরিয়া, ইরাক প্রভৃতি দেশ ভ্রমণ করেন এবং সেসব দেশের বিপ্লবীদের সাথে সাক্ষাৎ করেন। তাদের সাথে কথা বলে তিনি বুঝতে পারেন, ভারতবর্ষের স্বাধীনতার জন্য বিপ্লব করতেই হবে। তাই দেশে ফেরার পর তিনি মানুষকে স্বাধীনতায় উদ্বুদ্ধ করার লক্ষ্যে ‘আল হিলাল’ নামে উর্দুতে একটি পত্রিকা প্রকাশ করা শুরু করেন। এই পত্রিকা ব্রিটিশদের সমালোচনা করে এবং মানুষের মাঝে বিপ্লব ছড়িয়ে দিয়ে ব্রিটিশবিরোধী মনোভাব জাগিয়ে তোলে।

ফলে অল্পদিনেই পত্রিকাটি ব্যাপক জনপ্রিয় হয়ে ওঠে এবং উর্দু সাংবাদিকতার ইতিহাসে এক মাইলফলক সৃষ্টি করে। জনপ্রিয়তা দেখে ব্রিটিশ সরকারের পিলে চমকে যায় এবং তড়িঘড়ি করে পত্রিকা বাজেয়াপ্ত করে। পরবর্তীকালে আজাদ ‘আল বালাঘ’ নামে আরো একটি পত্রিকা চালু করলে ব্রিটিশ সরকার সেটিও বাজেয়াপ্ত করে দেয়।

ব্রিটিশ সরকার উপায়ান্তর না দেখে তাকে কলকাতা থেকে বহিষ্কার করে। আজাদ বিহারে চলে যান। কিন্তু সেখানেও তাকে গৃহবন্দী করে রাখা হয়। ১৯২০ সালের পহেলা জানুয়ারি তিনি মুক্তি পান এবং কলকাতায় চলে আসেন।

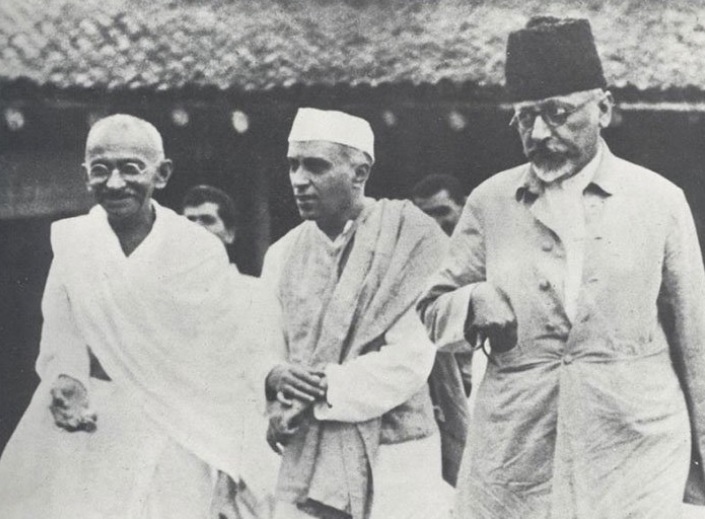

কলকাতায় এসে তিনি খিলাফত আন্দোলনের সাথে যুক্ত হন। ততদিনে মহাত্মা গান্ধী অসহযোগ আন্দোলন শুরু করে দিয়েছেন। খিলাফত আন্দোলন আর অসহযোগ আন্দোলন একসাথে চলার ফলে তিনি গান্ধীর সংস্পর্শে আসেন। আজাদ গান্ধীজীর অসহযোগ আন্দোলনকে পূর্ণভাবে সমর্থন করেন এবং যুগপৎভাবে অসহযোগ এবং খিলাফত, দুই আন্দোলনেই সক্রিয় ভূমিকা পালন করেন।

আন্দোলনের ফলে ব্রিটিশ সরকার সারাদেশে ধরপাকড় শুরু করলে তিনি অন্যান্য কংগ্রেস নেতার সাথে গ্রেফতার হন এবং দু’ বছর কারাবাস শেষে মুক্তি পান। এই সময়ে তিনি শীর্ষ কংগ্রেস নেতাদের একজন হয়ে ওঠেন এবং ১৯২৩ সালে মাত্র ৩৫ বছর বয়সে কংগ্রেসের সভাপতি নির্বাচিত হন।

রাজনৈতিক বিচক্ষণতা

১৯৩৯ সালে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ শুরু হলে ভারতের বড়লাট ভারতের হয়ে জার্মানির বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করেন। পরবর্তীতে জাপানি বাহিনী বার্মা পর্যন্ত চলে আসে। এমতাবস্থায় যুদ্ধে যোগদানের প্রশ্নে কংগ্রেস দ্বিধান্বিত হয়ে পড়ে। এই ক্রান্তিকালে মাওলানা আজাদ আবার কংগ্রেস সভাপতি (১৯৪০-৪৬) নির্বাচিত হন।

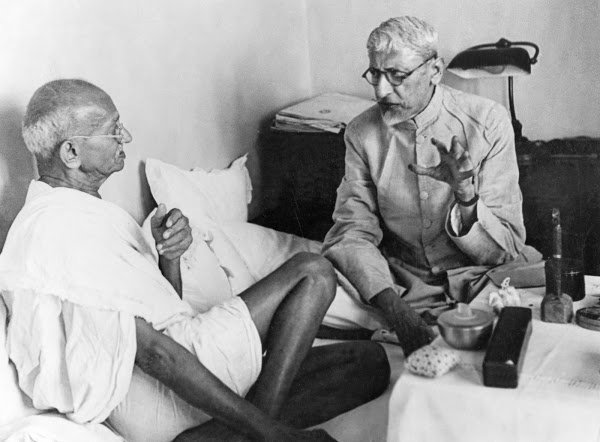

মাওলানার সাথে গান্ধীজীর সম্পর্ক ছিল হৃদ্যতাপূর্ণ এবং অত্যন্ত গভীর। গান্ধীজীর সকল আন্দোলনেই মাওলানা আজাদের সক্রিয় ভূমিকা ছিল। কিন্তু গান্ধীজীর বাইরেও আজাদের নিজস্ব রাজনৈতিক চিন্তাভাবনা ছিল। নেতাজি সুভাষচন্দ্র বসু ব্যতীত প্রায় কোনো রাজনীতিবিদই যখন ‘গান্ধী প্রভাব বলয়’ হতে বের হয়ে আসতে পারেননি, তখন মাওলানা আজাদ ছিলেন ব্যতিক্রম।

“যদি ব্রিটিশ সরকার ভারতবর্ষের স্বাধীনতা দেয়, তবে কংগ্রেসের উচিত যুদ্ধে ব্রিটিশদের পক্ষে যোগদান করা।”

যুদ্ধে যোগদান প্রশ্নে এটিই ছিল আজাদের অভিমত। অপরদিকে মহাত্মা গান্ধী অহিংসবাদী হওয়ায় ছিলেন যুদ্ধের ঘোরতর বিরোধী।“ভারতের কোনোভাবেই যুদ্ধে অংশগ্রহণ উচিত নয়, এমনকি স্বাধীনতা দিলেও নয়”- এই ছিল মহাত্মা গান্ধীর অভিমত। অন্যান্য নেতার গান্ধীজির মতামতের বাইরে যাওয়ার সাহস হয়নি। অথচ এ ব্যাপারে আজাদের চিন্তাভাবনা ছিল সুদূরপ্রসারী এবং যুক্তিসঙ্গত।

মাওলানা আজাদ অহিংসবাদের বিরোধী ছিলেন, ব্যাপারটা এমন নয়। তিনি অহিংসবাদকেও সমর্থন করতেন। কিন্তু তিনি মনে করতেন, “দেশের ভেতরের স্বাধীনতা সংগ্রাম আর বাইরের আগ্রাসনের বিরুদ্ধে লড়াই, এ দুয়ের মধ্যে পার্থক্য আছে। স্বাধীনতা লাভের জন্য সংগ্রাম এক জিনিস, আর স্বাধীন হওয়ার পর লড়াই করা অন্য জিনিস। এই দুটি বিষয়কে গুলিয়ে ফেলা ঠিক নয়।”

এ থেকে আমরা মাওলানা আজাদের রাজনৈতিক বিচক্ষণতার পরিচয় পাই। তিনি ছিলেন দেশভাগের বিরোধী। তাই ১৯৪০ সালে যখন লাহোর প্রস্তাব উত্থাপিত হয়, তখন শুরু থেকেই তিনি এর বিরোধিতা করেন। অসাম্প্রদায়িক স্বাধীন ভারতবর্ষ অর্জন ছিল তার জীবনের লক্ষ্য। এ লক্ষ্যেই তিনি সংগ্রাম করে গেছেন সবসময়। পাকিস্তান সৃষ্টি হলে মুসলমানসহ সব ধর্মের মানুষদের কী উপকারিতা, অপকারিতা- এসব দিক বিবেচনা করেই এই অবস্থান নিয়েছিলেন।

তিনি লাহোর প্রস্তাবের বিপরীতে, সাম্প্রদায়িক প্রশ্নে কংগ্রেস সভাপতি হিসেবে একটি সমাধান বাতলে দিয়েছিলেন। সেটি হলো- ভারতবর্ষে যুক্তরাষ্ট্রীয় ব্যবস্থা। এতে প্রতিরক্ষা, পররাষ্ট্র এবং যোগাযোগ কেন্দ্রীয় সরকারে ন্যস্ত করে প্রদেশগুলোর পূর্ণ স্বায়ত্তশাসনের নিশ্চয়তা ছিল। এই প্রস্তাবে মহাত্মা গান্ধীরও পূর্ণ সমর্থন ছিল।

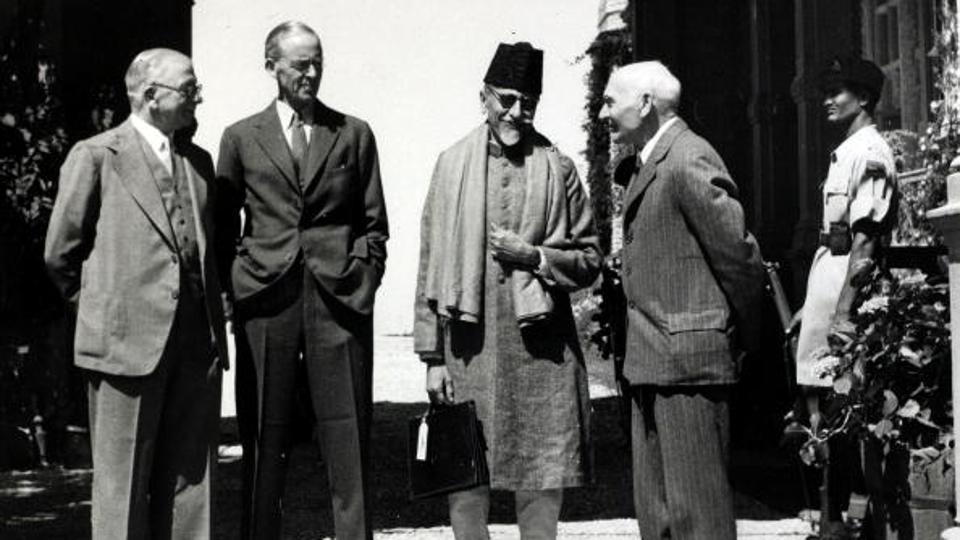

পরবর্তীকালে ১৯৪৬ সালে ব্রিটিশ সরকারের প্রেরিত ক্যাবিনেট মিশনেও এর প্রতিফলন দেখা যায়, যেখানে পুরো ভারতবর্ষকে তিনটি প্রধান অঞ্চলে স্বায়ত্তশাসনের প্রস্তাব রেখে যুক্তরাষ্ট্রীয় সরকার ব্যবস্থার কথা বলা হয়েছিল। ক্যাবিনেট মিশন সফল হলে ভারতীয় উপমহাদেশের মানচিত্র নিঃসন্দেহে আজ অন্যরকম থাকতো।

দেশভাগের ব্যাপারে মাওলানা আজাদের অভিমত,

“গোটা ভারতই আমার ভূখণ্ড এবং আমি এর রাজনৈতিক এবং অর্থনৈতিক জীবন গড়ে তোলার অংশীদার- একজন মুসলমান হিসেবে আমার এই অধিকার আমি কিছুতেই বিসর্জন দিতে রাজি নই। উত্তরাধিকার সূত্রে প্রাপ্ত সম্পদের সব ছেড়ে দিয়ে শুধু তার একটা মাত্র টুকরো নিয়ে খুশি হওয়া- আমার কাছে নিশ্চিতভাবে সেটি কাপুরুষতা বলে মনে হয়।”

ভারতভাগের সমস্ত প্রস্তুতি নিতে যখন লর্ড মাউন্টব্যাটেন সর্বশেষ ভাইসরয় হয়ে ভারতবর্ষে আসেন, তখনও মাওলানা আজাদ চেষ্টা করেছেন তা ঠেকাতে। সর্দার প্যাটেল, জওহরলাল নেহেরুর মতো কংগ্রেস নেতারা যখন ভারতভাগের জন্য উঠেপড়ে লেগেছিল, তখন তিনি তাদের সাথে ঘণ্টার পর ঘণ্টা তর্ক করে, এর পরিণাম সম্পর্কে বুঝিয়ে তাদেরকে নিবৃত্ত করতে চেয়েছেন।

কিন্তু তারা যখন এতে রাজি হচ্ছিল না, তখন মহাত্মা গান্ধীর সাথে এ নিয়ে কথা বলেছেন, সম্ভাব্য পরিণতি নিয়ে তর্ক করেছেন এবং অনুরোধ করেছেন তাদেরকে ঠেকাতে। কিন্তু ততদিনে গান্ধীজিও তাদেরকে সমর্থনকারীদের দলে। এই সময়টাতে মাওলানা আজাদ কঠিন মনঃকষ্টে দিন কাটিয়েছেন। তার চোখের সামনে ভারত এভাবে খণ্ড-বিখণ্ড হয়ে যাবে, তা তিনি ঘুণাক্ষরেও কল্পনা করেননি।

সৃষ্ট ভারত এবং পাকিস্তান সম্পর্কে তার মূল্যায়ন এমন,

“ভারতীয় উপমহাদেশ এমন দু’টি রাষ্ট্রে বিভক্ত হয়েছে, যারা পরস্পরকে ঘৃণা আর ভয়ের চোখে দেখে। পাকিস্তান মনে করে, ভারত তাকে কিছুতেই শান্তিতে থাকতে দেবে না এবং বাগে পেলেই তাকে শেষ করে ফেলবে। তেমনি ভারতও মনে করে, পাকিস্তান সুযোগ পেলেই তাকে বিপদে ফেলবে এবং ঘাড়ের ওপর লাফিয়ে পড়বে।”

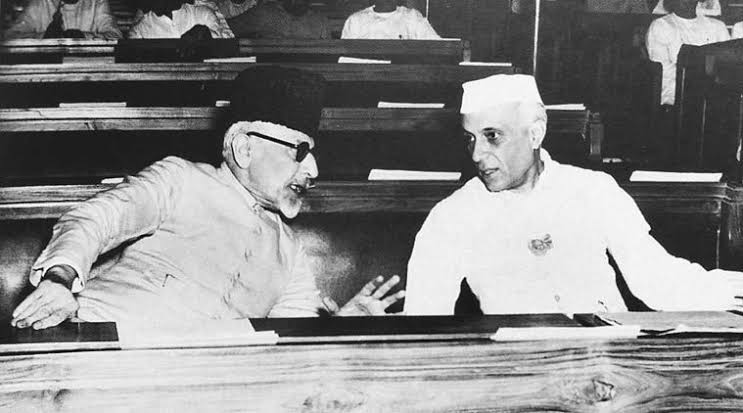

মাওলানা আজাদ এবং জওহরলাল নেহেরু ছিলেন প্রাণপ্রিয় বন্ধু। রাজনৈতিক কোনো মতভেদ কখনোই তাদের বন্ধুত্বে চিড় ধরাতে পারেনি।

১৯৫৯ সালে প্রকাশিত মাওলানা আজাদের আত্মজীবনী ‘ইন্ডিয়া উইন্স ফ্রিডম’ গ্রন্থটি জওহরলাল নেহেরুকে উৎসর্গ করেছেন।

মাওলানা আজাদ স্বাধীন ভারতের প্রথম শিক্ষামন্ত্রী নিযুক্ত হন এবং মৃত্যুর আগে পর্যন্ত এই পদে আসীন ছিলেন। ১৯৫৮ সালের ২২ ফেব্রুয়ারি এই মহান নেতা মৃত্যুবরণ করেন। তার নামে কলকাতায় একটি বিশ্ববিদ্যালয় রয়েছে। ১৯৯২ সালে তাকে ভারতের সর্বোচ্চ বেসামরিক সম্মান ভারতরত্ন (মরণোত্তর) খেতাবে ভূষিত করা হয়। স্বাধীন ভারতে শিক্ষাবিস্তারে তার উজ্জ্বল ভূমিকার কথা স্মরণে রেখে তার জন্মদিনটি সমগ্র ভারতে ‘জাতীয় শিক্ষা দিবস’ হিসেবে পালন করা হয়।