শৈশবকে একটুখানি দিন-মাস-বছর দিয়ে টপকালেই মানবশিশু কৈশোরে পা দেয়। কৈশোর এমন এক বয়ঃসন্ধিকাল, যে সময়ে মনের মধ্যে বয়ে চলে ইচ্ছের দুর্বার নদী। সে এক হার-না-মানা বয়স, জীবনের সমাজের তাবৎ অন্যায়ের বিরুদ্ধে ফুঁসে ওঠার কাল। এ বয়স হারতে শেখেনি, শেখেনি কোনো কিছুর সঙ্গে আপোস করতে। বন্ধু, বন্ধুত্ব, প্রতিশ্রুতি, প্রতিবাদ— সমগ্র কৈশোরকে তা এক সোনার রাংতায় মুড়ে রাখে। শৈশবের ঘুমপাড়ানি গান, ছেলেভোলানো ছড়া ও রূপকথার জগত ডিঙিয়ে শিশুরা যখন কৈশোরে প্রবেশ করে, তখন তার জগতটা হঠাৎ করে অনেক বড় হয়ে যায়। ফলে তার দেখার চোখও অনেকখানি বদলে যায়। দু’চোখ দিয়ে এই সমাজ ও জীবনকে সে নতুন করে চেনে। চারপাশের জগত তখন ভারী রঙিন, স্বপ্নময়। রবি ঠাকুরের কথাকে একটু অন্যরকম করে বললে বলতে পারি— তুমি নব নব রূপে এসেছ এ প্রাণে। প্রাণে এই যে খুশির জোয়ার উঠল, তাতে ঢাকা পড়ল সকল মালিন্য আর ভেদরেখার কাঁটাবেড়া। তখনই তো সে উদ্দাম হাওয়ায় নিজেকে ভাসিয়ে গেয়ে ওঠে ‘আমরা সবাই রাজা’। আর এই সময়টাই বিপথে চালিত হওয়ার উদ্বেগকালও বটে।

ছোটদের মনের পূর্ণ বিকাশ ও বড় হয়ে উঠতে সাহায্য করার ক্ষেত্রে— এই সমাজে যাঁদের দায় সবচেয়ে বেশি, তার মধ্যে শিশুসাহিত্যিক অগ্রগণ্য। বিশেষভাবে বললে, প্রতিটি দেশে, সমাজে শিশুসাহিত্যিক একজন মানবশিশুর জীবন গড়ে দেওয়ার অন্যতম প্রধান কারিগর। কেননা শিশুসাহিত্য হলো সাহিত্যের এমন এক বিশেষ শাখা, যাকে ডিঙিয়ে কোনো শিক্ষিত শিশুর যৌবনে বা তারুণ্যে পৌঁছানোর কোনো সুযোগ নেই। আর সেজন্যই প্রকৃত শিশুতোষ রচনা লেখা অন্য যেকোনো লেখার চেয়ে কঠিনতর।

হয়তো ভাবছেন— আমি ধান ভানতে এসে শিবের গীত গাইছি। আসলে আমি আপনাদের যুক্ত করতে চাইছি জীবনের সেই নির্দিষ্ট সময়ের জন্য উপযোগী সৃষ্টির সঙ্গে, যা সকল কিশোর-কিশোরীর মননকে সমৃদ্ধ করবে। আমাদের বাংলা সাহিত্যের চেনা পরিসরকে কেউ কেউ যদি শুধুমাত্র শিশুশিক্ষামূলক গুরুবাক্যের মাপকাঠি দিয়ে বিচার করতে বসলে মুশকিলে পড়তে হয়। সাহিত্য মাত্রই কিছুটা কল্পনা, কিছুটা রূপকের এক মিশ্রিত রূপ। আর শিশুসাহিত্য তো কল্পনা ও ইচ্ছেপূরণের উপর ভিত্তি করেই দাঁড়িয়ে থাকে। যুক্তিবাদীর চোখে যা আজগুবি বা ভিত্তিহীন, শৈশব ও প্রথম কৈশোরে তা-ই তো কল্পরাজ্য। মেঘের ভেলায় ভেসে তখন শিশু উড়ে বেড়াতে পারে বৃষ্টিরাজ্যে, দেখতে পায় চাঁদের বুড়ির চরকা কাটার দৃশ্য। পক্ষীরাজ ঘোড়া বা পাতালপুরির দৈত্য বলে কিছু তো ছিল না কখনো। কিন্তু শৈশবের এসব গল্প একেকটা সোনার খনি। কল্পনা ও আজগুবির মাঝখানেও সেখানে কয়েকটা বিষয় কিন্তু সযত্নে স্থান পায়— সত্যের জয়, অন্যের বিপদে ঝাঁপিয়ে পড়া শিক্ষা, সব সময় ভালো কাজ করার তাগিদ, পরোপকার ও আরও অনেক কিছু। আর তাই সত্যকথন না হলেও এসব গল্প, কবিতা, ছড়া, উপন্যাস শিশুমনের খোরাক যোগায়, তাদের মননকে সমৃদ্ধ করে তোলে।

শৈশব থেকে কৈশোরে উত্তীর্ণ হলে গল্প-উপন্যাসের ধরনও বদলে যায়। সিরিয়াস বিষয়ের পাশাপাশি সেখানে নিখাদ গুলও গল্প-উপন্যাসকে রসসিক্ত করে তোলে। আড্ডা বাঙালির এক চিরাচরিত ঐতিহ্য। এখানেই সহজে অনুপ্রবেশ ঘটে গালগল্পের। আসলে আড্ডায় এই ধরনের গল্প ফেঁদে নিজেকে জাহির করার এক নির্দোষ প্রতিযোগিতা চলে সেখানে। আর তাই কিশোরগল্পের খনি ঢুঁড়ে আমরা দেখি প্রেমেন্দ্র মিত্রের ‘ঘনাদা’, নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের ‘টেনিদা’ বা অহিভূষণ মালিকের কমিকস চরিত্র ‘নোলেদা’কে— যারা অত্যাশ্চর্য গল্প ফেঁদে প্রকৃতপক্ষে তাদের খুদে ভক্তদেরই আসলে জিতিয়ে দেয়।

টেনিদা-প্যালা-ক্যাবলা-হাবুল

নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় এমনই এক ক্ষণজন্মা সাহিত্যিক, যিনি তার কিশোর-উপযোগী গল্প-উপন্যাসে সব বয়সের পাঠককেই পরিতৃপ্তি দেন। তার লেখার প্রসঙ্গ উঠলে প্রথমেই যে চরিত্রের কথা আমাদের মনে আসে তা ‘টেনিদা’। চরিত্রটি কিশোরসাহিত্যে তাকে অমর করে রেখেছে। তার সঙ্গেই আমাদের মনে পড়ে ক্যাবলা, প্যালা, ও হাবুলের কথা। এরাই নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের কিশোর সাহিত্যের প্রধান চার চরিত্র। ‘থ্রি চিয়ার্স ফর পটলডাঙা— হিপ হিপ হুররে’, ‘ডিলা গ্রান্ডি মেফিস্টোফিলিস— ইয়াক ইয়াক’, এই শব্দগুচ্ছ আমাদের একটানে কৈশোরের উঠোনে দাঁড় করিয়ে দেয়। পটলডাঙার রকবাজ টেনিদা অর্থাৎ ভজহরি মুখার্জি, পিলে-জ্বরে ভোগা প্যালারাম ওরফে কমলেশ ব্যানার্জি, ঢাকাইয়া ভাষায় কথা বলা হাবুল অর্থাৎ, স্বর্ণেন্দু সেন ও অত্যন্ত বুদ্ধিমান ও সাহসী, পড়াশোনায় সবার সেরা ক্যাবলা ওরফে কুশল মিত্র সমগ্র নারায়ণ-কিশোরসাহিত্যে প্রভাব বিস্তার করে আছে।

বারবার ফেল করার কারণে টেনি সহপাঠীদের কাছে দাদা হবার গৌরব অর্জন করেছে। সাধারণত বারবার ফেল করা কোনো ছাত্র সহপাঠীদের কাছে ব্যঙ্গ-উপহাসের পাত্র হয়। সাতবারের চেষ্টায় মাধ্যমিক পাশ করলেও টেনিদা কিন্তু সেসবের উর্ধ্বে। টেনিদা পেটুক— একদমে গোটা আষ্টেক সিঙাড়া বা খান-ত্রিশেক পিঠে সে সাপটে দিতে পারে। তাছাড়াও গড়ের মাঠে গোরা পেটানো খাড়া নাকের টেনিদার গল্প বলার টেকনিক তাকে বাকিদের থেকে স্বতন্ত্র করে দিয়েছে। যার ফলে সে এই গ্রুপের লিডার। শুধু গল্প বলার জন্য নয়, পড়াশোনায় খুব খারাপ হলেও টেনিদা খেলাধুলায় ভালো। তার দশাসই চেহারা, সে বক্সিং জানে, ছেলেদের শরীরচর্চায় উৎসাহী করে তুলতে সে অগ্রণী ভূমিকা নিয়ে ‘এক্সারসাইজ ক্লাব’ চালু করতে প্রধান ভূমিকা নেয়। দলের বিপদ হলে সে-ই সবার আগে এগিয়ে যায়, বস্তিতে আগুন লাগলে বাকি তিনজনকে নিয়ে সে আগুনের মধ্য দিয়ে শিশুকে উদ্ধার করে আনে। অর্থাৎ শুরুতে আমি যে কথা বলছিলাম, যে সদগুণের কথা, তা এই চার চরিত্রের মধ্যেই আমরা প্রত্যক্ষ করি।

প্রথম টেনিদা নিয়ে গল্প প্রকাশিত হলো শৈল চক্রবর্তী অলংকৃত ‘সপ্তকাণ্ড’ গ্রন্থে, ১৩৫৫ বঙ্গাব্দে। এখানে মোট সাতটি গল্পের মধ্যে চারটি টেনিদাকে নিয়ে। ছোটগল্প ‘পরের উপকার করিও না’ প্রকাশিত হয় এর ঠিক দু’বছর পর। পরে তিনি এর নাট্যরূপ দেন। নাটক ‘পরের উপকার করিও না’— এক অনাবিল হাসির নাটক। কিশোরমন জয় করার ক্ষেত্রে এসবের জুড়ি মেলা ভার।

নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় টেনিদাকে নিয়ে মোট পাঁচটি উপন্যাস, তেত্রিশটি ছোটোগল্প, যেমন— ‘খট্টাঙ্গ ও পলান্ন’, ‘মৎসপুরাণ’, ‘দধীচি’, ‘পোকা ও বিশ্বকর্মা’, ‘ক্রিকেট মানে ঝিঁঝিঁ’, ‘কুট্টিমামার হাতের কাজ’, ‘ক্যামোফ্লেজ’, ‘দি গ্রেট ছাঁটাই’, ‘দশাননচরিত’, ‘কুট্টিমামার দন্ত-কাহিনী’, বেয়ারিং ছাঁট’, ‘চামচিকে আর টিকিট চেকার’, ‘ন্যাংচাদার হাহাকার’ প্রভৃতি ও একটি নাটক লিখেছিলেন। যদিও টেনিদাবিহীন তার আরও অনেক শিশুতোষ গল্প আছে— ‘সভাপতি’, ‘অথ নিমন্ত্রণ ভোজন’, ‘ভূতুড়ে’, ‘ঘণ্টাদার কাবলু কাকা’, ‘ওস্তাদের মার’, ‘ছাত্র চরিতামৃত’। আর ‘চারমূর্তি’, ‘চারমূর্তির অভিযান’, ‘কম্বল নিরুদ্দেশ’ বা ‘টেনিদা আর সিন্ধুঘোটক’ তার অন্যতম প্রধান টেনিদা-উপন্যাস। প্রথম টেনিদা-উপন্যাস ‘চারমূর্তি’ ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হয় ‘শিশু সাথী’ পত্রিকায় ১৩৬২ বঙ্গাব্দে। টেনিদা চরিত্রের প্রবল জনপ্রিয়তার কারণে টেনিদার কাহিনী নিয়ে ইতোমধ্যে কমিকসও প্রকাশিত হয়েছে। প্রখ্যাত কার্টুনিস্ট ও কমিকস রচয়িতা অরিজিৎ দত্ত চৌধুরীর চিত্রনাট্য ও রেখায় প্রকাশিত হয়েছে ‘টেনিদার অভিযান’।

প্যালারামের ছড়া

নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় তার গল্প-উপন্যাসে যেমন সকলের মন জয় করেছেন তেমনি তার লেখা ছড়া ও কবিতাও ভারী চমৎকার এবং হাস্যরসে পরিপূর্ণ। লিমেরিক ফর্মে লেখা তেমন একটি ছড়াগুচ্ছ হলো ‘প্যালারামের ছড়া’। তার মধ্যে থেকে তিনটি লেখা এখানে উদ্ধৃত করার লোভ সামলাতে পারছি না।

১

শখ করে এনে দাদা পুঁতেছিনু ওল

গিন্নি দিয়েছে রেঁধে তাই দিয়ে ঝোল

এক গ্রাস খাওয়া যেই—

আমি আর আমি নেই,

চক্ষের নিমেষেই গাল-গলা ঢোল!

২

রেগে আগুন চণ্ডী খুড়ো ছিঁড়ছে নিজের দাড়ি,

গিন্নি এসে মাথায় তাহার চাপায় ভাতের হাঁড়ি।

খুড়ো যতই চেঁচিয়ে ওঠে—

খুড়ির মুখে হাস্য ফোটে—

চটবে যত ভাতটা তত ফুটবে তাড়াতাড়ি।

৩

আগ্রায় গিয়ে আমি হয়ে যাই তাগড়া,

তাড়াতাড়ি কিনে ফেলি ইয়া এক নাগ্রা!

খুশি হয়ে দিয়ে পায়,

শেষে করি হায় হায়

ভিতরে কাঁকড়া-বিছে— কী দারুণ বাগড়া!

শহরজীবনের হাজারো ব্যস্ততার ভিড়ে আমরা সবাই এখন রামগরুড়ের ছানা হয়ে যাচ্ছি। হাসতে ভুলে গেছি, বলা ভালো, ভুলতে বাধ্য হয়েছি। বিশ্বজুড়ে চাপিয়ে দেওয়া ইঁদুরদৌড়ে আমরা যখন হাঁসফাস করি তখনই তো তাদের নির্মল আনন্দের সৃষ্টিসম্ভার নিয়ে নারায়ণ গঙ্গোপ্যাধ্যায়, প্রেমেন্দ্র মিত্র, শিব্রাম চক্কোত্তিরা এভাবেই এগিয়ে আসেন। তাদের অসামান্য রসসাহিত্যে অবগাহন করে আমরা আমাদের আয়ুকে আরও একটু বাড়িয়ে নিই।

জীবনের নানা রং

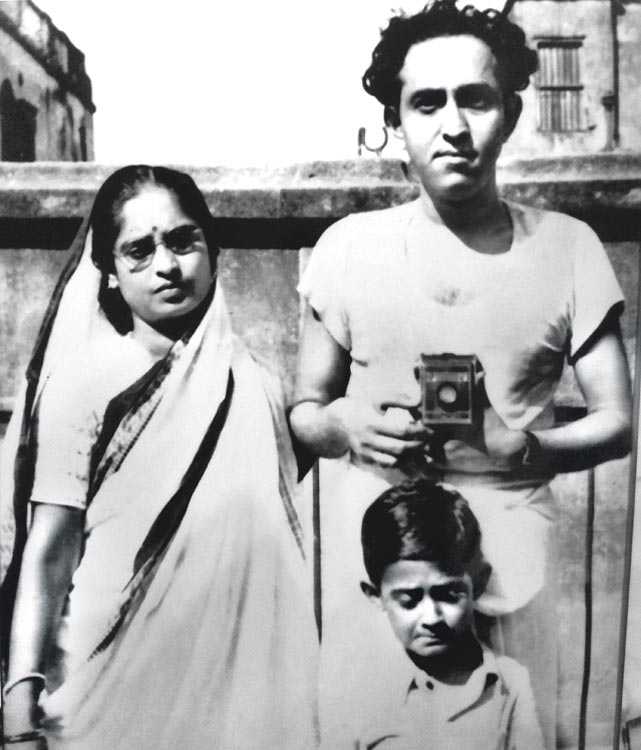

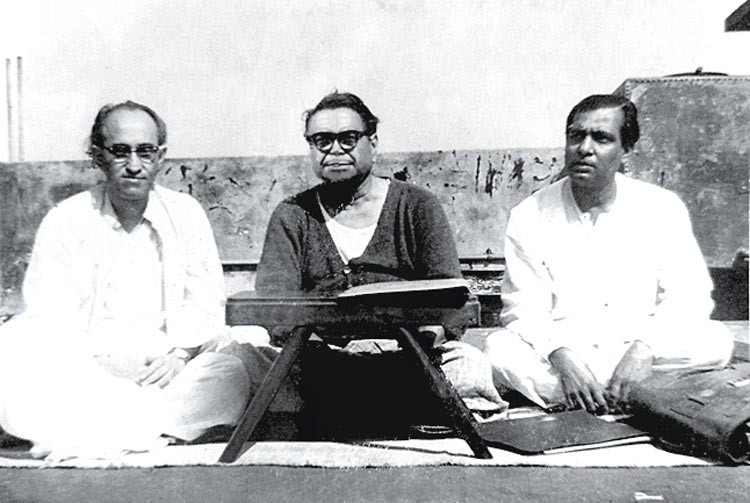

নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের জীবনের দিকে এবারে একটু চোখ ফেরানো যাক। জন্ম তার দিনাজপুরের বালিয়াডিঙ্গিতে, ১৯১৮ সালের ২৭ জানুয়ারি। পিতৃদত্ত নাম তারকনাথ গঙ্গোপাধ্যায়। পিতা প্রমথনাথ গঙ্গোপাধ্যায় পুলিশ ইন্সপেক্টর ছিলেন। কিন্তু পুলিশে চাকরি করলেও তিনি ছিলেন আদ্যন্ত সাহিত্যানুরাগী। তাদের বাড়িতে একটি চমৎকার লাইব্রেরি ছিল। প্রায়শই বাড়ির ঠিকানায় ডাকযোগে বই ও পত্রপত্রিকা আসতো। কেননা প্রমথনাথ বিভিন্ন দৈনিক, সাপ্তাহিক ও মাসিক পত্রিকার গ্রাহক ছিলেন। সাহিত্যানুরাগী পাঠক-পিতার সান্নিধ্যে ছোটবেলা থেকেই নারায়ণও সাহিত্যের প্রতি অনুরক্ত হয়ে পড়েন। সাহিত্যের প্রতি তার এই আসক্তি নারায়ণের নিজের কথায় ‘পৈত্রিক উত্তরাধিকার’। ‘আমার কথা’য় নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় লিখেছেন,

“মনে পড়ছে, তিরিশ মাইল দূর থেকে ডাকাতের আস্তানায় রেইড করে তিনি ফিরে আসছেন— মাঠের ওপারে সাদা আরবি ঘোড়ার ওপরে দেখা যাচ্ছে ইউনিফর্ম পরা উজ্জ্বল গৌরবর্ণ একটি পুরো পাঁচ হাত মানুষ। সহিস ছুটে এসে ঘোড়া ধরলো, জিনের ওপর থেকে সোজা লাফিয়ে নামলেন মাটিতে। কপালে ঘামের বিন্দু, সারা গায়ে উত্তর বাংলার লাল ধুলো। কিন্তু ঘোড়া থেকে নেমেই তার প্রথম প্রশ্ন: নতুন বইগুলোর ভি-পি এসেছে?”

এহেন পিতার সন্তান সাহিত্যে আসক্ত হবেন সেটাই স্বাভাবিক। তাই দিনাজপুর মিউনিসিপ্যাল স্কুলের ছাত্র থাকাবস্থাতেই তিনি লিখে ফেললেন নাটক— ‘গুরুদক্ষিণা’। সেই সঙ্গে মেঘেন্দ্রজিৎ ও রাজকন্যা মেঘমালার প্রণয় নিয়ে এক মহাকাব্য ও একটা ক্রাইম নভেল। তখন তার বয়স ৯ কিংবা ১০। এই সময় তিনি ‘চিত্র-বৈচিত্র’ নামে একটি হাতে-লেখা পত্রিকাও প্রকাশ করেন। ১২ বছর বয়সে ১৯২৯ সালে ‘মাসপয়লা’ পত্রিকার ফেব্রুয়ারি-মার্চ সংখ্যায় প্রকাশিত হলো তার প্রথম কবিতা— ‘ডাক’। এই কবিতার জন্য তিনি বারো আনা দামের তিনটি বই পুরস্কার হিসেবে পেয়েছিলেন। আর দিনাজপুর মিউনিসিপ্যাল সুকলের ছাত্রাবস্থাতেই বৈপ্লবিক কাজকর্মের সঙ্গে যুক্ত হয়ে পড়েন।

নারায়ণের দাদা শেখর গঙ্গোপাধ্যায়ের জবানি থেকে জানা যায়, বৈপ্লবিক কার্যকলাপের প্রতি বালক নারায়ণের তীব্র আকর্ষণ ছিল। দাদার মতো তিনিও ‘যুগান্তর’ বিপ্লবী দলের সদস্য হয়েছিলেন। ওই ছোটবেলাতেই তিনি দলের হয়ে অনেক বিপজ্জনক কাজও করেছিলেন, যেমন— অস্ত্র লুকিয়ে রাখা বা এক জায়গা থেকে আরেক জায়গায় তা পৌঁছে দেওয়া, চিঠিপত্র বা বেআইনি বই পৌঁছে দেওয়া ও আরো অনেক কিছু। আর তাই তাঁর ওপর পুলিশের তীক্ষ্ণ নজরও ছিল। আর এসব কারণেই তার একটা শিক্ষাবর্ষ নষ্ট হলো। ১৯৩২-এ প্রবেশিকা পরীক্ষায় বসার পরিবর্তে নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় ১৯৩৩-এ প্রবেশিকা দিলেন, পাশ করলেন বাংলায় ৮৪ শতাংশ নম্বর পেয়ে প্রথম বিভাগে। এবার ভর্তি হলেন ফরিদপুর রাজেন্দ্র কলেজে। এর ঠিক এক বছর পর ১৯৩৪-এ দেশ পত্রিকায় তার কবিতা ‘নমস্কার’ ও ‘চারণ’ প্রকাশিত হলো। এরপর থেকেই দেশ পত্রিকায় নিয়মিত প্রকাশিত হতে থাকে তার কবিতা ও গল্প।

রেভল্যুশনারি সাসপেক্ট হিসেবে এক বছর অন্তরীণ থাকার কারণে ১৯৩৫-এ আই.এ. দেওয়া হলো না। ১৯৩৬-এ তিনি অবিভক্ত ভারতবর্ষের বরিশাল ব্রজমোহন কলেজের নন-কলেজিয়েট ছাত্র হিসেবে আই.এ. দিলেন। এবারেও পাশ করলেন প্রথম বিভাগে। ওই কলেজের ছাত্র থাকাকালীন দেশ পত্রিকার সহ-সম্পাদক পবিত্র গঙ্গোপাধ্যায়ের চিঠি পেলেন— গল্প লেখো। তার উৎসাহে লিখে ফেললেন গল্প— ‘নিশীথের মায়া’। তা ছাপা হলো দেশ-এ, তখন তার বয়স ১৭ বা ১৮। নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের কথায়, “পবিত্রদা খুশি হলেন। গল্পের জোয়ার এল— কবিতাকে ভুলে গেলাম।“

তারপর একে একে ‘ভারতবর্ষ’, ‘বিচিত্রা’, ‘শনিবারের চিঠি’ ও আরও অনেক পত্রিকায় তার লেখা প্রকাশিত হতে শুরু করলো। ব্রজমোহন কলেজ থেকেই ১৯৩৮-এ ডিস্টিংশনসহ বি.এ. পাশ করলেন নারায়ণ। এই বছরই তার পিতৃবিয়োগ ঘটলো। কিছুদিন পর কলকাতার মেসে চলে এলেন তিনি। থাকতে শুরু করলেন নরেন্দ্রনাথ মিত্রের সঙ্গে। এই সময় অর্থের তাগিদে তিনি তিনটি রোমাঞ্চ কাহিনি লিখলেন— ‘বিভীষিকার মুখে’ (১৯৩৮), ‘মরণের মুখোমুখি’ (১৯৩৯) ও ‘ঘূর্ণিপাকে লাল নিশান’ (১৯৪০)। মজার কথা হলো— এই তিন গ্রন্থে নিমাই বন্দ্যোপাধ্যায় নামে তার এক সহলেখক ছিলেন। ১৯৪০-এ বিশ্ববিদ্যালয়ে এম.এ. পরীক্ষা দেওয়ার কথা থাকলেও সেই পরীক্ষা দেওয়া হলো না। কেননা ওই সময়ই তার ভগ্নিপতি শরৎ বন্দ্যোপাধ্যায়ের ভাগ্নি রেণু দেবীর সঙ্গে বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ হলেন নারায়ণ। পরের বছর সম্পূর্ণ নতুন সিলেবাসে এম.এ. পরীক্ষা দিয়েও তিনি প্রথম শ্রেণিতে প্রথম হয়ে স্বর্ণপদক পেলেন। একবছর পর ১৯৪২-এ জলপাইগুড়ির আনন্দচন্দ্র কলেজে অধ্যাপক হিসেবে নিযুক্ত হয়ে সেখানে থাকতে শুরু করলেন। এ সময় তার সঙ্গে আশা সান্যালের আলাপ হলো। পরে ১৯৪৫ সালে আশাদেবীর সঙ্গে তাঁর বিবাহ সম্পন্ন হয়।

জলপাইগুড়ি থাকাকালীনই তার প্রথম পূর্ণাঙ্গ উপন্যাস ‘তিমিরতীর্থ’ প্রকাশিত হলো দৈনিক ‘কৃষক’ পত্রিকায়। প্রায় একই সময়েই তার উপন্যাস ‘উপনিবেশ’-এর প্রথম ও দ্বিতীয় খণ্ড প্রকাশিত হয় বিখ্যাত ‘ভারতবর্ষ’ পত্রিকায়। নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের বিখ্যাত কিছু ছোটগল্প— ‘বীতংস’, ‘নক্রচরিত’, ‘দুঃশাসন’, ‘হাড়’, ‘পুষ্করা’— এই সময়েই প্রকাশিত।

১৯৪৫-এ জলপাইগুড়ি থেকে কলকাতা চলে এলেন নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়, যোগ দিলেন সিটি কলেজে। ১৯৪৬-এ শিশুসাহিত্যিক হিসেবে আত্মপ্রকাশ ঘটল নারায়ণের। তিনি লিখেছেন—

বড়দের জন্যেই গল্প লিখছিলাম। হঠাৎ একদিন বিশু মুখোপাধ্যায় এলেন। একটি আশ্চর্যসুন্দর মানুষ… এসেই ফরমাশ করলেন, ‘মৌচাক’-এ গল্প লিখতে হবে ছোটদের জন্যে। … বিশুদা শুরু করিয়ে দিলেন— আর থামতে দিলেন না। ফরমাশ দিলেন, হাসির গল্প লেখো একটা বার্ষিকীর জন্যে। আরো মুশকিল! গোমড়া মুখ করে মাস্টারি করি— বলতে গেলে ছেলেদের হাসি বন্ধ করাই আমার কাজ। হাসির গল্প কোত্থেকে আসবে! তখন নিজের ছেলেবেলায় ফিরে এলাম। স্মৃতির ভেতর থেকে খুঁজে আনতে লাগলাম সেই সব ঘটনাকে— যাদের কথা ভাবলে এখনো তরল হাসি ফুটে ওঠে ঠোঁটের কোনায়।… সেই যে মনের ভেতর হাসির স্রোত বইল আজও তা আর থামল না।

ভাগ্যিস মৌচাক-এর অলিখিত সম্পাদক বিশু মুখোপাধ্যায় সেসময় জোর করেছিলেন, নইলে শিশু-কিশোর সাহিত্যিক নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়কে আমরা পেতাম কিনা সন্দেহ।

এর মাঝে নিয়মিত প্রকাশিত হচ্ছে তার বিভিন্ন গ্রন্থ। ১৯৫৬ সালে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে তিনি অধ্যাপক হিসাবে যোগ দিলেন। সে বছরই প্রকাশিত হলো তার প্রথম প্রবন্ধ গ্রন্থ— ‘সাহিত্য ও সাহিত্যিক’ এবং বিখ্যাত গ্রন্থ— ‘সাহিত্যে ছোটগল্প’। পরের বছর এই গ্রন্থের জন্য তিনি কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে তিনি ডি.ফিল. অর্জন করলেন। ১৯৬৪-তে পেলেন ‘সুরেশচন্দ্র স্মৃতি আনন্দ পুরস্কার’।

১৯৭০-এর ৬ নভেম্বর মৃত্যু হলো নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের, যিনি ‘সুনন্দ’ ছদ্মনামে ১৯৬৪-৭০ প্রতি সপ্তাহে দেশ পত্রিকায় লিখে গেছেন ‘সুনন্দর জার্নাল’, যেখানে এক সাধারণ শিক্ষিত মধ্যবিত্তের অর্থাৎ কমনম্যানের অবস্থান থেকে তিনি সমকালকে দেখাতে চেয়েছেন। তিনি চলে গেলেন, কিন্তু বাংলা সাহিত্যের পাঠকদের জন্য রেখে গেলেন অমূল্য সব রত্নখনি।