“তারা থাকে আঁধারে, থাকে রাত্রি শেষের গানে

মনের মাঝে লুকিয়ে থাকা ভয়- শুধু তাদের খবর জানে।”

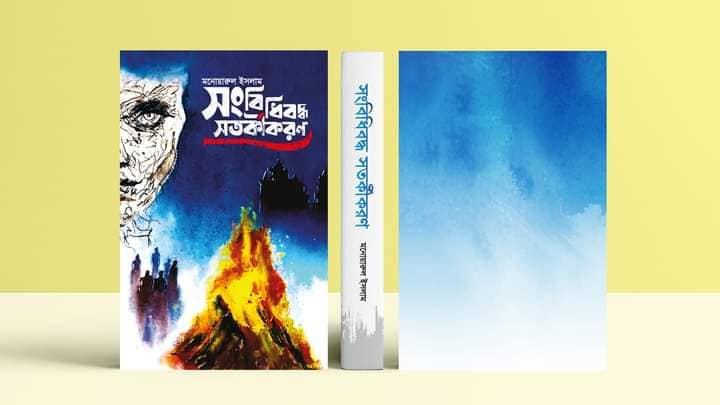

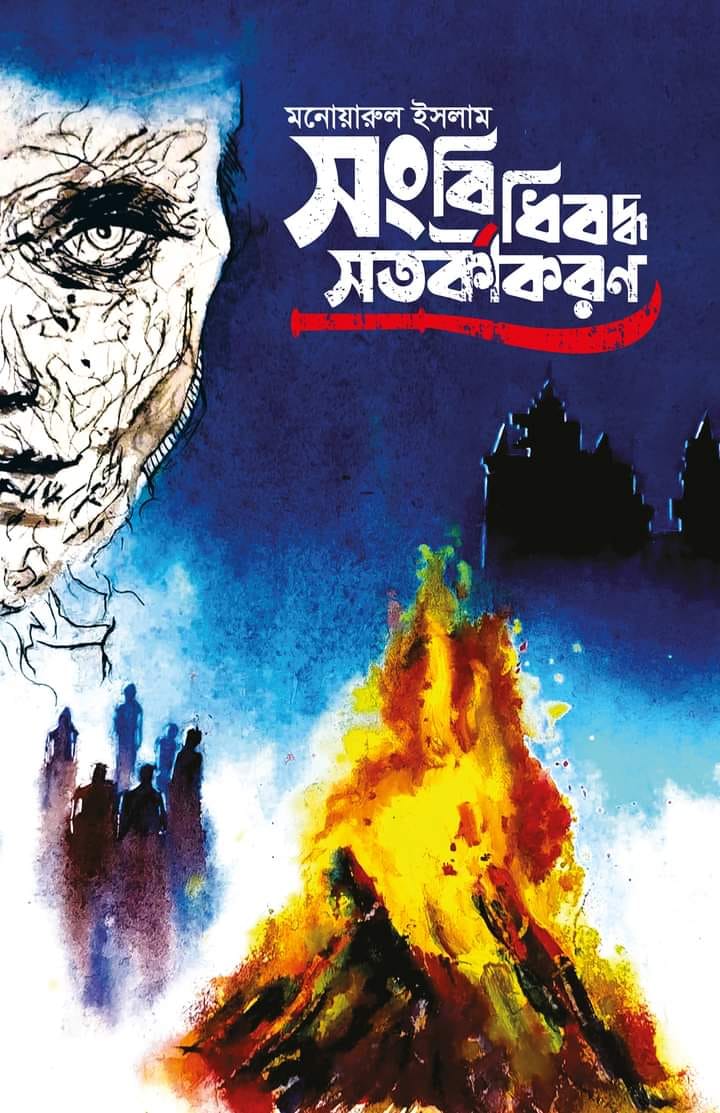

বইটির শুরুই হয়েছে ‘প্রারম্ভ’ অংশে এই দুটি লাইনের মাধ্যমে। বুঝে নিতে কষ্ট হয় না, বইটির জনরা হতে যাচ্ছে অতিপ্রাকৃত গোছের। ভয় পেতে যারা ভালোবাসে, যারা ভালোবাসে অন্ধকারকে, কিংবা যারা ছিল ছোটবেলায় চোখের ফাঁক দিয়ে হরর সিনেমা দেখে ডোপামিন ক্ষরণের দলে, তাদের কাছে বইটি পাঠ্য হিসেবে সুখকর লাগবে। মনোয়ারুল ইসলামের ‘সংবিধিবদ্ধ সতর্কীকরণ’ প্রকাশিত হয়েছে একুশে বইমেলা ২০২২ এ।

চরিত্রায়ন

‘সংবিধিবদ্ধ সতর্কীকরণ’- এর চরিত্রায়নে চরিত্রগুলোকে শুধু একটা জগতের হিসেবে মেপে ফেলতে পারবেন না। খুলে বলছি। এই যে একটু আগে বললাম ‘তারা থাকে আঁধারে’। এই ‘তারা’ আসলে কারা? সহজ উত্তর- পরাবাস্তব জগতের বাসিন্দারা। যেহেতু এটি একটি অতিপ্রাকৃত থ্রিলার সে হিসেবে এই বইতে এমন অনেক চরিত্র লেখক অঙ্কন করেছেন যেগুলোর বাস আসলে আপনার আমার আশেপাশে নয়। তাদের আপনি দেখতে পাবেন আঁধারে, কিংবা বলতে পারেন অন্ধকার ঘরে আপনার বিছানারই নিচে! ‘সংবিধিবদ্ধ সতর্কীকরণ’ এর চরিত্রেরা ঘুরে ফিরে দুই জগতেই থেকে গেছে। বাস্তব জগতের চরিত্রের সাথে এখানে দেখা হয়েছে প্যারানরমাল জগতের চরিত্রদেরও। তারা কারা?

রূপন্তী

অতিপ্রাকৃত বইয়ের মূল চরিত্র কখনো বাস্তব হয়, কখনো অবাস্তব হয়। আবার কখনো কখনো মূল চরিত্র কোনটা সেটাই ঠাহর করা যায় না। সেটা করা অনেক সময়ও কঠিনও বটে। সেই কঠিনেরে ভাল না বেসে বরং মূল চরিত্র খোঁজার আশা বাদ দিচ্ছি। তবে সেটা বাদ দিলেও বইয়ের প্রায় সমগ্র কাহিনী যে চরিত্রটি ঘিরে গড়ে উঠেছে সেটি ‘রূপন্তী’। বইয়ে রূপন্তীকে দেখা যায় একজন অতিপ্রাকৃত ঘটনার ভিকটিম হিসেবে। সে হিসেবে বইয়ের বেশিরভাগ কাহিনীই আবর্তিত হয়েছে তার সাথে ঘটা ঘটনা নিয়ে।

আত্মবিশ্বাসের দিক দিয়ে রূপন্তী একটি মাঝামাঝি গোছের চরিত্র। কেননা সবাই যখন রূপন্তীর কোনো কথা বিশ্বাস করে না তখনও দেখা যায় রূপন্তীর মাঝে তার সাথে ঘটা ঘটনাগুলি বেশ আত্মবিশ্বাসের সাথেই নিশ্চয়তা দিতে। আবার কখনো কখনো রূপন্তীর মাঝে আত্মবিশ্বাসের অভাবও চোখে পড়ে। সে মাঝে মাঝেই অনিশ্চয়তায় পড়ে যায়, নিজেই নিজেকে প্রশ্ন করতে থাকে- সে কি মানসিকভাবে ভারসাম্যহীন? চরিত্রটির মধ্যে কিঞ্চিৎ ব্যক্তিত্বের অভাবও চোখে পড়ে। পারিবারিক কলহে সে তার প্রতি হওয়া অনাচার সহজে মেনে নেয় এবং এর প্রতিবাদ করতে দেখা যায় না তাকে। অবশ্য এই প্রশ্নটিও যথেষ্ট ঠিক- প্রতিবাদ করার মতো অবস্থায় সে কি আসলেই ছিল?

তবে ব্যক্তিত্বের প্রশ্ন ছাপিয়ে রূপন্তী একটি আত্মনির্ভরশীল সিদ্ধান্ত গ্রহণে সক্ষম একটি চরিত্র। বইয়ের শুরুতেই তাকে নিজের ঘর ছাড়ার মতো সাহসী সিদ্ধান্ত নিতে দেখা যায়।

ফয়সাল

বইতে ফয়সাল মূলত রূপন্তীর পার্শ্বচরিত্র। সম্পর্কের হিসেবে ফয়সাল হলো রূপন্তীর স্বামী। বইতে ফয়সাল চরিত্রটিকে বেশ সাহায্যপরায়ণ ও মমতাময় করে গড়ে তুলেছেন লেখক। চরিত্রটি নিজের স্ত্রীর উদ্ভট সব কথাকে শুরুতে বিশ্বাস না করলেও স্ত্রীর প্রতি যথেষ্ট মমত্ব প্রদর্শন করেন তিনি। নিজ স্ত্রীর সুস্থতা নিশ্চিতে তাকে বেশ কিছু কর্মপন্থাও অবলম্বন করতে দেখা যায়। তবে ফয়সাল চরিত্রটিকে লেখক মাঝে মাঝে দ্বিমুখী নীতিও অবলম্বন করিয়েছেন। নিজের এসব ভালো চরিত্রগুণ মাঝেই মাঝেই ফয়সাল ভুলে গেছে। তবে সেটাও খুব কম অংশ জুড়েই। বেশিরভাগ জায়গাতেই দেখা গেছে ফয়সাল চরিত্রটি একটি ‘ফ্রাজাইল মেল ইগো’ বিবর্জিত চরিত্র। তবে ফয়সাল চরিত্রটির মধ্যে ধৈর্যের কোনো অভাব চোখে পড়ে না। তাকে দেখা যায় তার ও তার পরিবারের সাথে ঘটা সমস্ত ঘটনাকে ধৈর্যের সাথে সামাল দিতে। কখনও কখনও তাকে দিশেহারা মনে হলেও আপাতদৃষ্টিতে ফয়সাল একটি শক্ত চরিত্র হয়েই দেখা দেবে পাঠকের কাছে।

জক্কু হাজি

জক্কু হাজি বইয়ে ধরা দিয়েছেন একজন জ্বীনসাধক হিসেবে। জক্কু হাজির আবাস ঢাকা থেকে এক অনতিদূর গ্রামে। সেখানে গ্রামের লোক জক্কু হাজিকে শুধু ভয়ই পায় না, যথেষ্ট মান্যও করে। বইয়ে দেখা যায় , জক্কু হাজি চরিত্রটি নিজের বেশিরভাগ কথোপকথন সারেন অবাস্তব জগতের বাসিন্দাদের সাথে। আসলে অতিপ্রাকৃত বইতে এমন একটি চরিত্র থাকে যে চরিত্রটি দুই জগতের মাঝে সেতুবন্ধ হিসেবে কাজ করে, যে চরিত্রটির মাঝেই এক জগতের বাসিন্দারা ঢুকে পড়ে আরেক জগতে। বইয়ে এই চরিত্রটি মূলত জক্কু হাজি। জক্কু হাজির মাঝে সাহসের কোনো অভাব চোখে পড়ে না। তিনি পুরো বইতে বিরাজ করেছেন এক অসীম সাহসী ও করিৎকর্মা চরিত্র হিসেবে। তবে মমতার দিক থেকে জক্কু হাজির মাঝে নৃশংস একটি ভাব চোখে পড়ে। তবে সেটুকু না হলে তো আর বইটি অতিপ্রাকৃত হতো না!

অন্যান্য বাস্তব চরিত্র

গল্পের প্রয়োজনে নানা চরিত্রের সমাহার ঘটলেও বইতে বাস্তব আরো যেসব চরিত্র চোখে পড়ে তারা হল রাবেয়া, রোকেয়া, শায়লা, স্বপন, রূপম ও পাহাড়ি অধিবাসীরা। এর মধ্যে প্রতিটি চরিত্রই নিজ নিজ বিশেষ গুণে গল্পের প্লটে ধরা দেয়। তবে সেই গুণ যে সবসময় ইতিবাচক অর্থেই আছে সেটা ভাবলেও ভুল হবে। ইতিবাচক ও নেতিবাচক দুই ধরনের গুণই চরিত্রগুলির মাঝে দেখা যায়। উদাহরণ হিসেবে ‘শায়লা’ চরিত্রটির কথা ধরা যাক। এই চরিত্রটির মাঝে প্রবল হিংসুটে ভাব চোখে পড়ে। এমনকি নিজের হিংসা প্রবৃত্তির জন্যে চরিত্রটি যেকোনো ধরনের কাজ করতে পারে। অন্যদিকে বইতে যেসব পাহাড়ি চরিত্র দেখানো হয়েছে তাদের মাঝে প্রবল অন্ধবিশ্বাস চোখে পড়ে। অবশ্য সেটা স্বাভাবিকও। কিন্তু অন্ধবিশ্বাসে বলীয়ান হলেও চরিত্রগুলি বইতে দেখা দেয় যথেষ্ট বন্ধুভাবাপন্ন চরিত্র হিসেবেই।

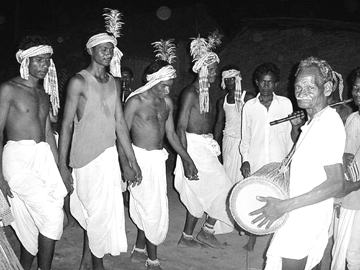

রুখমা- কুদরা বোংগা- মানুৎ

নামগুলি শুনতে কিঞ্চিৎ অদ্ভুত লাগতে পারে। কিন্তু বইয়ের এরা অন্য জগতের চরিত্র। একটু ভালোভাবে বললে বলতে হবে, এরা পাহাড়ি দেবতা ও অপদেবতা। যেমন রূখমা মূলত পাহাড়ি বিশ্বাসে একজন অপদেবতা। রূখমা যেকোনো সময় যে কারো ক্ষতি সাধন করতে পারে। আবার কুদরা বোংগাও সাঁওতালদের সেরকম একজন অপদেবতা। বইয়ের উল্লেখ অনুসারে, কুদরা বোংগাকে সবসময় তুষ্ট করে রাখতে হয়। যদি কুদরা বোংগা অসন্তুষ্ট হন তাহলে সেই পরিবারের বিপুল ক্ষতিসাধন করতে পারেন তিনি। তবে এই দুই অপদেবতার মাঝে মানুৎ মূলত পাহাড়ি বিশ্বাসে জনহিতকর দেবতা। তবে মানুৎকেও পূজার মাধ্যমে সন্তুষ্ট করতে হয়। সেই পূজায় যদি মানুৎ সন্তুষ্ট হন তাহলে তিনি নিজের সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দিতে পারেন। পরাবাস্তব জগতের চরিত্রগুলির মধ্যে শুধুমাত্র মানুৎকেই দেখা যায় একটি ইতিবাচক চরিত্র হিসেবে। তবে আপনি যদি ভেবে থাকেন, বইতে শুধু এই তিনটেই অতিপ্রাকৃত চরিত্র রয়েছে তাহলে ভুল ভাববেন। বইয়ে আরো বেশ কিছু অতিপ্রাকৃত চরিত্র অঙ্কন করেছেন লেখক।

কাহিনী

‘সংবিধিবদ্ধ সতর্কীকরণ’ মূলত একটি অতিপ্রাকৃত থ্রিলার। বইয়ের শুরু হয় মূলত বান্দরবানের এক আদিবাসী পাড়ায় নির্মিত কাঠের বাড়ির মধ্য দিয়ে। দেখা যায়, রূপন্তী ও ফয়সাল সেই বাড়িতে এসে ওঠে। তবে এই যুগলের এখানে আসার পেছনে ফুরফুরে ভ্রমণ বিষয়ক কোন কারণ থাকে না। রূপন্তীকে একটি সমস্যা থেকে উদ্ধার করতেই ফয়সাল হাওয়া বদল করতে তাকে নিয়ে বেড়াতে আসে এখানে। রূপন্তীর সমস্যা? হ্যাঁ, গল্পের প্লট এখানেই। রূপন্তীর সারাক্ষণ মনে হয় কেউ একজন তাকে আড়াল থেকে দেখছে, অনুসরণ করছে। সেই কেউ একজনের অস্তিত্বও সে টের পায় ভালভাবে। তার মনে হয় সেই কেউ একজন তাকে মেরে ফেলবে। ভয় একসময় বাড়তে থাকলে ফয়সাল রূপন্তীকে নিয়ে যায় একজন সাইকিয়াট্রিস্টের কাছে। সেই সাইকিয়াট্রিস্টের প্রেসক্রিপশনেই তাকে নিয়ে হাওয়া বদল করতে বান্দরবানে এসে ওঠে ফয়সাল।

অবশ্য এতে কোনো কাজ হয় না, হলে গল্পটি প্রথম চার পাতাতেই থেমে যেত। বরং বান্দরবানে এসে রূপন্তীর সমস্যাটা আরো প্রকটভাবে দেখা দেয়। সেটা অবশ্য রূপন্তীর জন্যে ভালো না হলেও পাঠকের জন্যে বেশ ভাল খবর। গল্পের শুরু হয় এখানেই। গল্পটি একসময় দাঁড়িয়ে যায় বাস্তব বনাম অবাস্তব চরিত্রের সংঘাতে। পুরো গল্প জুড়েই বাস্তব চরিত্রেরা তাদের সজ্জনকে বাঁচাতে লড়ে যায় অবাস্তব জগতের চরিত্রদের সাথে। সেই লড়াই মাঝেমধ্যে রূপ নেয় সংঘাতে আর গল্পটা মূলত জমে ওঠে এখানেই। সেই গল্পে প্রথমে রূপন্তীর পক্ষে শুধু ফয়সাল থাকলেও আস্তে আস্তে গল্পের সব চরিত্রই লড়তে শুরু করে রূখমা কিংবা কুদরা বোংগার বিপক্ষে। গল্পের প্লটে রূপন্তী ছাড়াও বাস্তব আর অবাস্তবের লড়াই দেখা গেছে সূর্যকান্দী গ্রামেও। সেখানেও জ্বীনের আছর নাম দিয়ে লেখক নানা রকম ভয়ংকর অভিজ্ঞতা বর্ণনা করেছেন। মোটা দাগে, গল্পটা মূলত রূপন্তীকে তাড়া করে বেড়ানো ঐ পিশাচের বিপক্ষে বাকি চরিত্রের লড়াই!

প্রেত সাধনা?

প্রেত সাধনা কল্পকাহিনীর ব্যাপার হলেও ভারতীয় উপমহাদেশে এটি বেশ জনপ্রিয়। ভুল বললাম, শুধু ভারতীয় উপমহাদেশ নয় বরং সারা বিশ্বের অনেক জায়গাতেই এটি জনপ্রিয়। তবে একেক অঞ্চলে একেক ধরনের নাম দিয়ে এই পরিচিত আছে। আফ্রিকায় যেমন এর নাম ভুডু, আমেরিকার বেশিরভাগ মানুষ একে চেনে ব্লাক ম্যাজিক নাম দিয়ে। তবে ভারতীয় উপমহাদেশে এসে এটির নামের দিক দিয়ে ভাগ হয়ে গেছে দুটি ভাগে। কোথাও কোথাও এটিকে নাম দেওয়া হয় কালীসাধনা হিসেবে আবার কোথাও কোথাও এ চর্চা করা হয় জ্বীনসাধনা হিসেবে। মানে যে ধরনের বিশ্বাসে মানুষ বলীয়ান হয় সেই অনুযায়ী নামকরণ আরকি। তবে যে নাম দিয়েই সাধনা করা হোক না কেন, প্রতিটির উদ্দেশ্য-প্যাটার্ন-লক্ষ্য আসলে একই। অলৌকিক বস্তুর মাধ্যমে মানুষের ক্ষতিসাধনা।

যদি এই দেশেরই একটু প্রত্যন্ত অঞ্চলে ঢু মারেন তাহলে দেখবেন সেখানে ‘বাণ মারা’ ব্যাপারটা কতটা জনপ্রিয় আর মানুষ সেটাকে কীভাবে বিশ্বাসও করছে। আপনার হাসি আসতে পারে, তবে উপরে যে কয়টি টার্মের নাম বললাম সেগুলোতেও এমন কিছুই আছে। আপনার দেশে যেটাকে ‘বাণ মারা’ বলা হচ্ছে আফ্রিকাতে সেই কাজটা করা হয় ‘ভুডু ডল’ দিয়ে। আবার ‘ব্লাক ম্যাজিক’ এর সুতার দৈর্ঘ্য কেটে দিয়ে মানুষের আয়ু কমানোর গল্প তো অনেকেরই জানা। সে যাক, এতসব আলাপের মূল কথা হল মনোয়ারুল ইসলামের ‘সংবিধিবদ্ধ সতর্কীকরণ’-এ এরকমই একটি জ্বীনসাধনার গল্প আমরা দেখতে পাব। গল্পটা মূলত ঐ জ্বীনসাধনার মাধ্যমে অপরের ক্ষতি করার প্যাটার্নেই আবর্তিত।

পাঠ প্রতিক্রিয়া

‘সংবিধিবদ্ধ সতর্কীকরণ’-এর গল্প আসলে ছোটবেলায় দেখা হরর গল্পগুলোর মতোই। একজন প্রেতসাধক, তার কাছে আসা এক লোক, সেই লোকের মাধ্যমে ক্ষতিগ্রস্ত আরেকজন লোক। তবে চিরাচরিত গল্পের প্লটের মতো হলেও ‘সংবিধিবদ্ধ সতর্কীকরণ’-কে আলাদা করেছে মূলত লেখকে যোগ করা বিভিন্ন অনুষঙ্গ। যেমন লেখক এখানে পাহাড়িদের বিভিন্ন লোকবিশ্বাস আর এর কুসংস্কারকে ব্যবহার করেছেন দক্ষ হাতে। শুধু গল্পই নয়, পাঠক এই লোকবিশ্বাসের সাথে পরিচিতও হতে পারে এই বইয়ের মাধ্যমে। এছাড়াও পাঠক পাহাড়ি জনপদের এসব দেবদেবীদের নিয়ে তারা কেমন ধারণা কিংবা ভয় পোষণ করে সেটাও জানতে পারবে। মোদ্দা কথা, এসব কিছুর যোগই আসলে সাধারণ প্লটে লেখা গল্পকে আরেকটু অসাধারণ করেছে। আর এজন্যই সম্ভবত যুগ যুগ ধরে দেখা পরিচিত প্লট হলেও বইটা পড়তে খারাপ লাগে না।

অবশ্য বইয়ের বিভিন্ন জায়গায় বর্ণনার অভাব চোখে পড়েছে। গল্প এক দৃশ্য থেকে আরেক দৃশ্যে নিয়ে যেতে লেখক অনেক বেশি তাড়াহুড়ো করেছেন বলে মনে হয়েছে। এছাড়াও বইয়ের কিছু দৃশ্য আরো বেশি বর্ণনার দাবি রাখে বলে মনে হয়, যে দাবি লেখক মেটাতে পারেননি। তবে এসব সমস্যা উতরে যেতে পেরেছে লেখকের গল্পের দৃশ্যায়ন। তিনি এখানে অতিরিক্ত কোনো দৃশ্যের অবতারণা করে বইয়ের কলেবর যেমন বৃদ্ধি করেননি, তেমনই অতিপ্রাকৃত গল্প হিসেবে প্রায় সব জায়াগতেই একটা সাসপেন্স ধরে রাখতে চেয়েছেন। লেখক যে এতে পুরোপুরি সফল সেটাও বলে দিতে হয় না।

বইয়ের শেষটা হয় এভাবে-

“একফালি অন্ধকার ঘাপটি মেরে থাকে শীতের কুয়াশায়, তারা থেকে যায় অন্ধকারে। কেউ দেখে না আবার হয়তো কেউ কেউ দেখে।”

-01.jpeg?w=600)