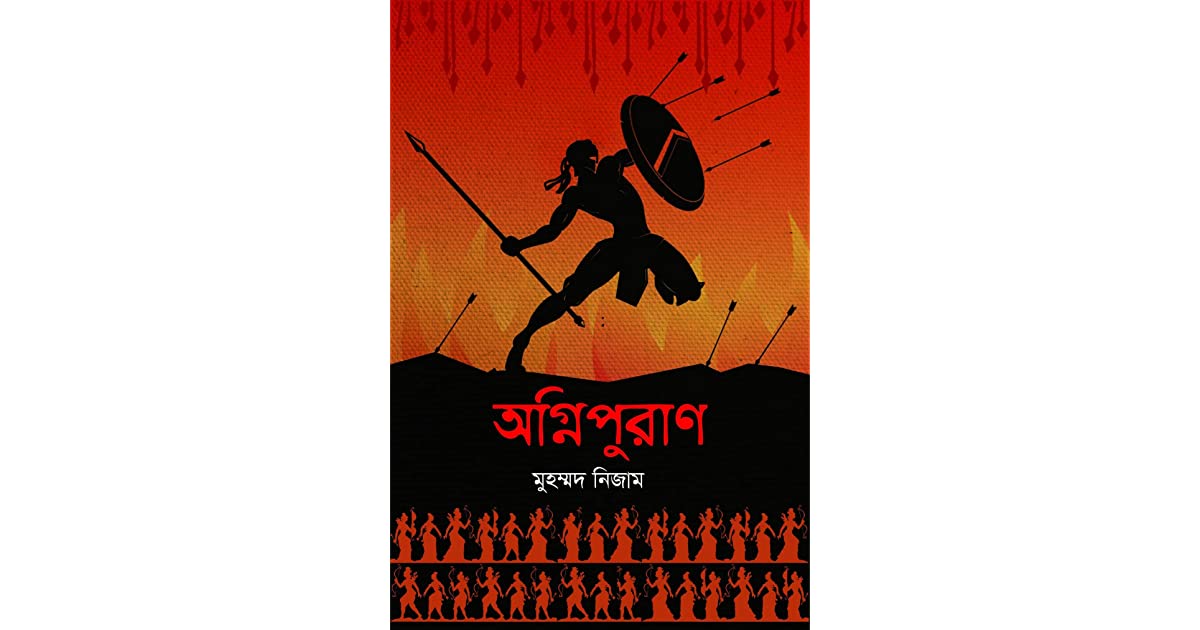

অগ্নিপুরাণ শুধু বাংলাভূমির গল্প নয়; এ গল্প পাল বংশের প্রতিষ্ঠাতা গোপালের একুশতম বংশধর নরুনের, সেন বংশের মহারাজ লক্ষণ সেনের, উচ্চাভিলাষী মুসলিম বীর ইখতিয়ার উদ্দিন মুহাম্মাদ বিন বখতিয়ার খলজীর। দাসপ্রথার নগ্ন থাবায় ক্ষত-বিক্ষত সমাজে নারীদের নীরব কান্নার প্রতিচ্ছবি এ গল্প। বর্ণবৈষম্য, আর্থিক অসমতা, অভ্যন্তরীণ কোন্দলে ডুবতে থাকা এক সমাজ ব্যবস্থাপনার গল্প ‘অগ্নিপুরাণ’। লেখক নিজেই তাই এ গল্পকে বাংলাভূমির গল্প বলে অভিহিত করেছেন।

ইতিহাসকে উপজীব্য করে সাবলীলভাবে কাহিনী এগিয়ে নিয়ে যাওয়াটা খুব দুঃসাধ্য হলেও লেখক খুব চমৎকারভাবে মূলত তিনটি চরিত্রের উপর ভিত্তি করে কাহিনী এগিয়ে নিয়ে গিয়েছেন। উপন্যাসের জমাট গাঁথুনি পাঠককে এক নিঃশ্বাসে বই শেষ করে উঠতে বাধ্য করবে। লেখক নিজেই স্বীকার করেছেন, এটি কোনো গবেষণা সন্দর্ভ নয়। ইতিহাসের মূল সুর, তথ্য এবং ঘটনাক্রমে বজায় রেখে গল্পে প্রাণ প্রতিষ্ঠার জন্য সাহিত্যের স্বাধীনতার সবটুকুই তিনি ব্যবহার করেছেন।

উপন্যাসের শুরুটা হয় নরুনের হাত ধরে। যেখানে দেখা যায়, সময়ের বিচিত্র খেয়ালে কর্ণাট থেকে আগত সেন রাজাদের কাছে রাজ্য, মুকুট, সম্ভ্রম, অর্থ-সম্পদ, প্রতিপত্তি হারিয়ে নিজেদের পিতৃভূমিতেই মানবেতর জীবনযাপন করতে থাকার সময় পদে পদে হোঁচট খেতে হয়; তেমনি উপন্যাসের যবনিকাপাত ঘটে নরুনের হাত ধরে জীবন সংগ্রামে টিকে থাকতে গিয়ে নতুন পরিচয়ে পিতৃভূমিতে ফেরত আসার মাধ্যমে। নরুনের নিজের মতে,

“হ্যাঁ, আমি ফিরে এসেছি।

আগুনে পুড়ে পুড়ে আলো হয়ে ফিরে এসেছি আমি।

পুরানো পিতাদের সমস্ত জাত- যজ্ঞ- পদচিহ্ন মন থেকে মুছে ফেললে সম্পূর্ণ নতুন পরিচয়ে- নতুন এক আযানের ধ্বনি নিয়ে ফিরে এসেছি আমি। আল্লাহু আকবর।

আমি এক গোপন সম্রাট।

আমিই ইতিহাস…”

উপন্যাসের মূল কাহিনী আবর্তিত হয় মহারাজা লক্ষণ সেনের খাড়ি অঞ্চলের বিদ্রোহী পাল নৃপতি নালান্দার বৌদ্ধ আচার্যের পুত্র ডুম্মনের বিদ্রোহ দমন এবং মুসলিম সেনানায়ক বখতিয়ার খলজীর বাংলা আক্রমণের মাধ্যমে।

নরুন পাল

ভাগ্য-বিড়ম্বিত আত্রাই তীরের পরিত্যক্ত রাজপুত্র নরুনের ভাবনায় উঠে এসেছে পুরোনো পিতাদের টগবগে অহম। যার কারণে তাকে রাজদত্তের বন্দী পর্যন্ত হতে হয়।

অশনির পাক-চক্রে নিজেকে ভাসিয়ে দিয়ে নিতান্তই একটা তুচ্ছ মানুষের মত বেঁচে থাকার কোনো ইচ্ছে ওর নেই। সে রাজা হতে চায়। রাজাদের মতো সাহসী হতে চায়।

এই স্বপ্নই তাকে তাড়িত করে জীবনভর। বৃদ্ধ ভুসুকুর কথায় আগপাছ না ভেবেই সোমেশ্বরের কারখানার চাকরি ছেড়ে দেয় শুধু সেনদের শত্রু শিবিরে যোগদানের জন্য। নিয়তিই তাকে নিয়ে শেষ পর্যন্ত হাজির করে লখনৌয়ের নৃপতি সুলতান গিয়াসউদ্দীন খলজির তীরন্দাজ বহরের উপসেনাপতি হিসাবে। ততদিনে সে নরুন পাল থেকে নূর হুসাইন নরুন হয়ে গিয়েছে।

নরুন যে কেবল একজন যোদ্ধা, তা নয়। তার ভেতরে মায়ের জন্য মমতা, বাবার জন্য হাহাকার আর ছোট বোনের প্রতি ভালবাসার নিদর্শন বেশ কয়েক জায়গাতেই দেখা যায়। শুধুমাত্র মা, বোন আর পিতৃভূমির টানেই সে আবার এই অঞ্চলে ফেরত আসে, যেখানে পদে পদে বঞ্চনা ছাড়া আর কিছুই তার ভাগ্যে জোটেনি। মা-মাসিদের আদি রসের গল্প তাকে না টানলেও রমণীদের স্বপ্ন তাকে বিভোর হতে তাকে দেখা যায়, রাধিকা সেমন্তি যাদের রানী।

মহারাজা লক্ষণসেন

মহারাজা বল্লাল সেনের সুযোগ্য পুত্র মহারাজা লক্ষণ সেন তার বলিষ্ঠ নেতৃত্ব সেন সাম্রাজ্য বাড়ানোর পাশাপাশি ন্যায়পরায়ণ ও নিষ্ঠাবান মহারাজ হিসেবে ইতিহাসে জায়গা করে নেন। তার সুশাসনের বেশ কিছু উদাহরণ অবশ্য লেখক তার লেখনীতে নিয়ে এসেছেন।

মহারাজা লক্ষণ সেনের বর্ণাঢ্য শাসনকাল নয় বরং উপন্যাসের উপজীব্য ছিল তার জীবনের শেষ বেলা। দক্ষিণ খাড়ি অঞ্চলের মহা-সামন্ত ডুম্মন পালের বিদ্রোহ দমন এবং বখতিয়ার কর্তৃক নদীয়া ও লক্ষণাবতী আক্রমণের সময়টুকুর মধ্যেই তার জীবনের নানা উত্থান-পতন। এটুকু ব্যাপ্তির মধ্যেই লেখক সুনিপুণভাবে মহারাজার চরিত্র ফুটিয়ে তুলতে সক্ষম হয়েছেন। শুকপতিকে যুদ্ধের সময় গুরুত্বপূর্ণ পদে নিয়োগ করে তার জ্ঞানকে কাজে লাগিয়ে এলাকাবাসীর সাহায্যে রণতরী তৈরি করা তার বিচক্ষণতারই প্রমাণ। আবার রাজদত্তের অকালপ্রয়াণের সংবাদে তিনি যখন উমাপতিকে বলে উঠেন, “আমি ওর বাবাকে কী জবাব দেব?” তখন তার পারিবারিক দায়বদ্ধতা ও মমতাই প্রকাশ পায়।

বখতিয়ারের আক্রমণে আমরা রাজাকে দিশেহারা হতে দেখি। কারণ তিনি কখনোই কল্পনা করেননি, বখতিয়ার ঝাড়খণ্ডের জঙ্গলের মধ্যে দিয়ে আক্রমণ করবে। তিনি ভেবেছিলেন, লক্ষণাবতীর হয়তো পতন ঘটেছে এবং তার পুত্ররা মৃত্যুবরণ করেছেন। উত্তরসূরিদের চিন্তায় তিনি যে মানসিক আঘাত পেয়েছিলেন সেটাই হয়তো শেষ পর্যন্ত তার মৃত্যুর কারণ হয়ে দাঁড়ায়।

ইখতিয়ার উদ্দিন মুহাম্মাদ বিন বখতিয়ার খলজী

নিম্নবিত্ত ঘরে জন্ম নেয়া কুৎসিত চেহারা, থোবড়ানো চোয়াল, উচ্চতায় খাটো এবং দেহের তুলনায় বেঢপ সাইজের বড় হাত- সব মিলিয়ে উদ্ভট দর্শন তরুণটিকে নিয়ে ভাগ্য বার বার তার আপন খেয়ালে খেলেছে। ভাগ্য পরিবর্তনের আশাতেই সুদূর আফগানিস্তানের গরমশির থেকে ঘুর হয়ে গজনী, সেখান থেকে হিরাত হয়ে দিল্লি। শেষ পর্যন্ত দিল্লি থেকে বদায়ুনে এসে ভাগ্য তার দিকে মুখ তুলে তাকায়। হিজবর-উদ্দীনকে বখতিয়ারের দেয়া উত্তরেই বুঝা যায় সে তার ভাগ্য নিয়ে কতটা হতাশ,

থলের ভিতর দুই পা ঢুকিয়ে চলার নাম যদি জীবন হয়, সেই জীবনের কোনো উদ্দেশ্য থাকে না মালিক। উদ্দেশ্য থাকতে নেই।

সামান্য সৈনিক হিসেবে চাকরি শুরু করে জীবনে উন্নতির চূড়ায় পৌঁছেছেন শুধুমাত্র আত্মবিশ্বাস, উচ্চাকাঙ্ক্ষা এবং বিচক্ষণতার কারণে। তার অনুধাবন ছিল,

প্রতিটা রণাঙ্গন ভাগ্য নির্ধারণের ক্ষেত্র। এখানে কেউ কেউ পতঙ্গের মতো মারা যায়। কেউ শুধু নিজেকে বাঁচিয়ে রাখার জন্য প্রাণান্ত কষ্ট করে যায়। আর সত্যি যারা জীবনে প্রতিষ্ঠা পেতে চায়, তাদেরকে হাতের মুঠোয় প্রাণ নিয়ে রণাঙ্গনের সম্মুখে দাঁড়িয়ে শত্রু শিবিরে ত্রাসের সঞ্চার করতে হয়। আর পাঁচটা সৈন্যের থেকে নিজেদের আলাদা করার এই হলো সর্বোচ্চ পন্থা।

রাজ্যের সীমানা বৃদ্ধি করার চেয়ে বরং ডাকাতদলের মতো আক্রমণ করে সম্পদ-সম্পত্তি লুট করে আর্থিক উন্নয়নের মাধ্যমে সৈন্যবহর বৃদ্ধি করাই তার মূল লক্ষ্য ছিল বলে দেখা যায়। বদায়ুনের রাজসভায় তিনি তার পরিচালিত কার্যক্রমের ব্যাখ্যাও দিয়েছেন,

আমি জানি যাদের সম্পদ আমি কেড়ে নিচ্ছি, তারাও একসময় আমার মতো অন্য কোনো রাজার খাজনা থেকে এগুলো কেড়ে নিয়ে এসেই নিজেদের রাজকোষে সঞ্চিত করেছে।

তার ক্ষেপাটে চরিত্রের পরিচয় আমরা পাই বদায়ুনের সভাসদদের চ্যালেঞ্জ গ্রহণ করে পাগলা হাতির সাথে যুদ্ধ করে জয়ী হওয়ার মাধ্যমে। বাংলা জয় ছিল তার লালিত স্বপ্ন। নদীয়া হয়ে লক্ষণাবতী জয় করে যখন দেখলেন যে বাংলার যত ভেতরে ঢুকবেন ততই পানি ছাড়া এগোনো অসম্ভব। তখনি তিনি তাঁর গন্তব্য পরিবর্তন করে তিব্বত হয়ে তুর্কিস্তান ঠিক করেন, যা তার বিচক্ষণতারই বহিঃপ্রকাশ।

বখতিয়ারের জীবনের শেষভাগ অবশ্য সুখের হয়নি। অতিরিক্ত আত্মবিশ্বাস তার পতনের কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছিল শেষ পর্যন্ত।

দাস প্রথা

পৃথিবীর অনেক দেশের মতো ভারতেও দাসপ্রথা অনেক প্রাচীন। মুসলিম শাসনামলে, বিশেষত ঘুর সুলতানদের আমলে এই দাসপ্রথা আরো সুগঠিত হয়, যেখানে ক্রীতদাসের অধিকাংশই তদাঞ্চলের সাধারণ প্রজা সমাজ। উপন্যাসে এ সম্পর্কে বলা আছে,

তৎকালীন মুসলিম আইন ক্রীতদাস ও উপ-পত্নীরা ছিল প্রভুর সম্পত্তি। পর্যাপ্ত পরিমাণ ক্রীতদাস ও উপপত্নী না থাকলে সম্ভ্রান্ত ব্যক্তির সামাজিক সম্মান কমে যেত বলেও ইতিহাস সাক্ষ্য দেয়।

ক্রীতদাসীদের শ্রেণীভাগ দেখানোর জন্য লেখক বলেছেন, “পারস্য বা আফ্রিকা থেকে আগত ক্রীতদাসেরা সুলতানের দরবারে কাজ করার সুবাদে ক্ষেত্রবিশেষে প্রভূত ক্ষমতা লাভের সৌভাগ্য হলেও হিন্দুস্থানের বিভিন্ন সব গ্রাম-গ্রামান্ত থেকে ধরে নিয়ে আসা স্থানীয় ক্রীতদাস এবং দাসকন্যার জীবন ছিল পাশবিক। এসব দাসীরা প্রধানত ঘরকান্নার শ্রমসাধ্য কাজ, চিত্ত বিনোদন এবং পুরুষের যৌনসঙ্গী হিসেবে এ ধরনের পাশবিক জীবনযাপনে বাধ্য হতো।

রাধিকা সেমন্তি, সুভদ্রা, দময়ন্তী, যশোদাহ সকলকেই আমরা নিয়তির কাছে পরাজিত হয়ে জীবনের বিভিন্ন সময়ে দাসপ্রথায় বিলীন হতেই দেখি।

আরো কিছু চরিত্র

উপন্যাসকে চলিত করতে আরো বেশ কিছু চরিত্রের অনেক ভূমিকা রয়েছে। যেমন- শুকপতিকে আমরা বেশ রহস্যময় চরিত্র হিসেবেই পাই। দেশের অস্থিতিশীল অবস্থায়ও তার স্ত্রী অলকানন্দাকে নিয়ে গভীর রাতে মাঝনদীতে নৌকায় জ্যোৎস্না বিলাস করতে দেখি কয়েকবার। আবার সুলতান হওয়ার স্বপ্নে বিভোর কিন্তু ভীরু আলী মর্দানকে বখতিয়ারের প্রভুত্ব মেনে তার নেতৃত্ব মেনে বেশ অনেকগুলো অভিযান চালনা করলেও সুযোগ পেয়েই তার বন্ধু মুহাম্মদ বিন বখতিয়ার খলজীর বুকে ছুরি বসাতেও দেখি, যা তার ভীরুতার পাশাপাশি নীচ চরিত্রের বহিঃপ্রকাশ। আততায়ীর হাতে মৃত্যুর মাধ্যমে তার স্বপ্নের অপমৃত্যুও দেখতে পাই। ইওজ খলজী, জাহুরী মোল্লা ও শীরনকে অনেক বলিষ্ঠ এবং গুরুত্বপূর্ণ চরিত্র হিসাবেই উপন্যাসে দেখা যায়।

বাংলার ভাগ্যাকাশে যখন পরিবর্তনের ছোঁয়া, সেই সময়ের কিছু কালজয়ী মানুষের যুদ্ধ, প্রেম, হিংসা বিদ্বেষ, আশা নিয়েই এগিয়ে গিয়েছে ব্যতিক্রমধর্মী এই উপন্যাসটি।

অনলাইনে কিনুন- অগ্নিপুরাণ