“দীরহাম দৌলত দিয়ে ক্রীতদাস গোলাম কেনা চলে। বান্দা কেনা সম্ভব-! কিন্তু-কিন্তু-ক্রীতদাসের হাসি-না-না-না-না-”

শওকত ওসমান নামের আড়ালে লুকিয়ে থাকা ‘শেখ আজিজুর রহমান’-এর তৃতীয় উপন্যাস, কারও কারও মতে তার শ্রেষ্ঠ উপন্যাস ‘ক্রীতদাসের হাসি’র মূলভাব তুলে ধরতে উপন্যাসের অন্তিম মুহূর্তে ক্রীতদাস তাতারীর এই আর্তনাদটুকুই যথেষ্ট। তবে এই আর্তনাদকে অনুভব করতে হলে ফিরে যেতে হবে আইয়ুব খানের সামরিক শাসনামলে, যে আমলে সামান্য বিরোধিতাকেও গলাচেপে কণ্ঠরোধ করে দেওয়া হতো। আর ঠিক সেই আমলেই শোষণ-জুলুম-অত্যাচারকে রূপক অর্থে ব্যবহার করে স্বয়ং আইয়ুব খানের হাত থেকেই শ্রেষ্ঠ উপন্যাসের পুরস্কার গ্রহণ করেছিলেন কথাশিল্পী শওকত ওসমান।

হুগলিতে জন্মগ্রহণ করা শওকত ওসমানের সাহিত্য রচনা শুরু হয়েছিলো দেশভাগের আগেই। ১৯৪৭ সালে যখন দেশভাগ হয় তখন তার বয়স ছিল ৩০ বছর। ৬ বছর ধরে কমার্শিয়াল কলেজে প্রভাষক হিসেবে থাকার পর যোগ দেন চট্টগ্রাম কলেজে। ১৯৪৩ সালেই লিখে ফেলেছিলেন প্রথম উপন্যাস ‘বনি আদম’, যদিও তা প্রকাশিত হয় আরও পরে। ঐ সময় থেকেই সওগাত, মাসিক মোহাম্মদী, দৈনিক আজাদের মতো পত্রিকাগুলোতে নিয়মিত লেখালেখির মাধ্যমে সাহিত্যজগতে প্রবেশ করেন তিনি। তৎকালীন সময়ের সাহিত্যচর্চার অন্যতম বড় প্ল্যাটফর্ম ‘বুলবুল’ পত্রিকাতেও উঠে এসেছে তার সাহিত্যরচনার ছিটেফোঁটা। কবিতার মাধ্যমে সাহিত্য জগতে প্রবেশ করেছিলেন তিনি, তবে উপন্যাস, ছোটগল্প, নাটক, ব্যঙ্গাত্মক রচনায় তার দক্ষতার প্রমাণ মিলেছে শুরু থেকেই। বিভাগপূর্বকাল থেকেই বাংলা সাহিত্যের সাথে জড়িয়ে থাকার ফলে বাংলাদেশি কথাসাহিত্যের উৎস, বিকাশ এবং সমৃদ্ধির সাথে তার ছিল গভীর সম্পর্ক। তিনি একজন পরিশ্রমী লেখকও ছিলেন বটে, বহমান ঝর্নার মতো রচনা করেছেন একের পর এক সাহিত্য। যে অবস্থাতেই থাকতেন না কেন, দিনে একবার হলেও লেখার টেবিলে বসতেন। ফলে তার ৮২ বছরের জীবনে লেখালেখির বয়সই ৬০ বছরের বেশি, গ্রন্থসংখ্যাও তার বয়সের কাছাকাছি।

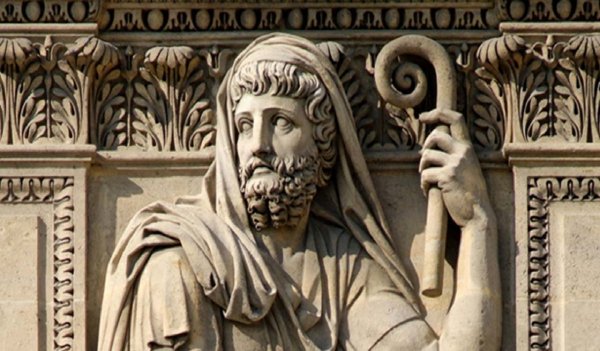

স্থান: বাগদাদ,

সময়: আব্বাসীয় খলিফা হারুন-অর-রশিদের খেলাফতকাল

জাত্যাভিমানে অন্ধ হয়ে যাওয়া খলিফা হারুন-অর-রশিদ নিজের বোন আব্বাসাকে হত্যা করেছেন জাফরের সাথে প্রণয়ের কারণে। কিন্তু তারপর নিজেই স্মৃতির জালে আটকা পড়েছেন, বুঝতে পেরেছেন কত বড় ভুল করেছেন। অনুশোচনা ক্রমেই তার আনন্দের দ্বার আরও সংকুচিত করে ফেলছে। আমিরুল মোমেনীনের এ অবস্থা দেখে জল্লাদ ও একইসাথে তার সহচর মশরুর তাকে রাতের নির্মল পরিবেশে বাগানের পায়চারি করার পরামর্শ দিলেন। পরামর্শানুযায়ী তা-ই করতে গিয়ে খলিফা রাতের আঁধারে মানব-মানবীর অস্পষ্ট হাসি শুনতে পেলেন। “কোথা থেকে আসছে এই হাসি?” তা বের করতে গিয়েই হাবশি গোলামের সন্ধান পেলেন খলিফা। কী এই প্রাণখোলা হাসির রহস্য? ঐশ্বর্য, খ্যাতি, প্রভাব-প্রতিপত্তি থাকা সত্ত্বেও কেন তিনি এই গোলামের মতো হাসতে পারছেন না?

এদিকে রাজমহিষী জোবায়দার তত্ত্বাবধানে হারেমের বাদী মেহেরজানের সাথে হাবশি গোলাম তাতারীর বিয়ে হয়ে গিয়েছিলো আগেই। নিজেদের ভালোবাসাকে কাছে পেয়ে উচ্ছ্বলিত দুই ক্রীতদাসের হাসি ধুনে তাদেরকে খুঁজে বের করলেন খলিফা। হাবশি গোলাম তাতারী আর বাদী মেহেরজান দুজনকেই মুক্ত-স্বাধীন করে দিলেন তিনি। কিন্তু, প্রকৃত অর্থে কেউই আসলে স্বাধীন রইলো না। তাতারীর হাসি শোনার জন্য তাকে অঢেল সম্পদ আর সেবাযত্নকারী দাস দিয়ে বাড়িতে আটকে রাখলেন খলিফা। অন্যদিকে আর্মেনীয় সুন্দরী মেহেরজানের স্থান হলো খলিফার হারেমে।

কিন্তু মেহেরজানকে হারিয়ে তাতারীর সেই উচ্ছ্বলতা হারিয়ে গেল। তার মুখে আর সেই প্রাণখোলা হাসি দূরে থাক, ঠোঁটও সামান্য বাঁকা হয়না। মেহেরজানের সান্নিধ্য তাকে যে আনন্দ দিতে পারতো, এই অঢেল সম্পদ আর এত দাসদাসী তার যৎসামান্যও দিতে পারে না। এদিকে, ক্রীতদাসের হাসি শোনানোর জন্য আবুল আতাহিয়া আর আবু নওয়াসের সাথে বাজি ধরেছিলেন খলিফা। কিন্তু মনের আনন্দ কেড়ে নেওয়ার পর সেই প্রাণখোলা হাসি কি আর তাতারীর মুখে দেখতে পাবেন খলিফা হারুন-অর-রশিদ? কবি আবু ইসহাকের মতে, “হেকমী দাওয়াই তৈরি করতে যেমন অনেক উপাদান প্রয়োজন হয়, তেমনি হাসির জন্য বহু অনুপান দরকার।”

তাতারীর প্রাণখোলা হাসি শোনাতে না পারায় অপমানিত খলিফা সিদ্ধান্ত নিলেন কেন এই হাবশি গোলাম আর আগের মতো হাসতে পারছেন না, কোন উপাদানটির অভাব ঘটছে তা অনুসন্ধান করবেন। এ কারণে তাতারীর বাসগৃহের দাসদেরকেও জেরা করলেন তিনি, তাতারীর মনোরঞ্জনের জন্যেও পাঠালেন সারা বাগদাদের সবচেয়ে সেরা সুন্দরী বুসায়নাকে, যাকে পাওয়ার জন্য বাগদাদের লোকেরা দিরহাম ছুঁড়ে ফেলতে দ্বিধা করে না। কিন্তু সেই বুসায়নাও তাতারীর বুকে কাঁপন ধরাতে ব্যর্থ হওয়ার পর আত্মহত্যা করলে কবি আবু নওয়াসের কাছে বাজি ধরা খলিফা চরম অপমানিত হলেন।

অতঃপর ধরে নিয়ে আসা হলো হাবশি গোলাম তাতারীকে। বুসায়নাকে হত্যা করার মিথ্যা অপবাদ দিয়ে তার উপর প্রতিনিয়ত অত্যাচার চালানো শুরু হলো। কোড়ার আঘাতে তাতারীর কালো চামড়া ফালিফালি করেও তাতারীর সেই প্রাণখোলা হাসি শুনতে পেলেন না খলিফা। এক এক করে চার বছর কেটে গেল, বাজি ধরে অপমানিত খলিফা শেষ সুযোগ দিতে চাইলেন হাবশি গোলামকে। জল্লাদ মশরুর নিজেই কোড়াদাড়কে সরিয়ে দিয়ে তাতারীকে বেধড়ক পিটিয়েও তার মুখ থেকে হাসি বের করতে পারল না। খলিফা শেষ চেষ্টা করলেন তাতারীর একসময়ের প্রণয়ী মেহেরজানকে তার কাছে নিয়ে এসে। হারেমের আনন্দঘন পরিবেশে সময় কাটানো মেহেরজান কোড়ার আঘাতে ত্বক উঠে যাওয়া, রক্তাক্ত, চোখ ফুলে যাওয়া তাতারীকে চিনতে পারেনি। সে ভুলেই গিয়েছিল তার একসময়ের প্রেয়সীকে, কিন্তু যখন বলে দেওয়ার পর তাকে চিনতে পারলো, অনুশোচনা করেও কোনো লাভ হলো না।

“গোলামের মহব্বৎ আর এক আলাদা চিজ। তা আমির-ওমরার মহব্বৎ নয়। তারা দৌলতের কদর বোঝে। গোলামের প্রেম ধ্রুবতারার মত স্থির- আকাশের একটি প্রান্তে একাকী মৌন-অবিচল।”

মেহেরজান আমির-ওমরাদের ঐশ্বর্যে অভীভূত হয়ে তাতারীকে ভুলে গেলেও তাতারী তাকে ভুলে যায়নি। ঐশ্বর্য-সেবাকে ঠেলে দিয়ে নিজের হাসিকে দিরহামের কাছে বিকিয়ে দেয়নি। আর তখনই সে খলিফা হারুন-অর-রশিদকে চিৎকার করে জানিয়ে দিল, ক্রীতদাস-বান্দাদেরকে দিরহামের বিনিময়ে কেনা যেতে পারে, কিন্তু ক্রীতদাসের হাসিকে নয়। কারণ হাসি মানুষের আত্মারই প্রতিধ্বনি।

‘ক্রীতদাসের হাসি’কে উপন্যাস হিসেবে বিবেচনা করা হলেও এর প্রায় সবটুকু অংশই সংলাপ নির্ভর। ভূমিকার অংশটুকু ছাড়া নাটকের মতো কথোপকথনের মাধ্যমেই সমগ্র উপন্যাস শেষ হয়েছে। এমনকি নাটকের মতো ‘স্টেজ ডিরেকশন’-ও রয়েছে কিছু কিছু জায়গায়। বাংলা সাহিত্যে এরকম ‘না-উপন্যাস না-নাটক’ রূপের উপস্থাপন এর আগে দেখা যায়নি। সেই হিসেবে ‘ক্রীতদাসের হাসি’ শওকত ওসমানের একটি সফল নিরীক্ষা।

উপন্যাসের সবচেয়ে বড় দুর্বলতা হলো এর চরিত্রগুলো। এর প্রায় সবগুলো চরিত্রই পূর্ব নির্ধারক ছকে বাঁধা পড়েছে। হারুন-অর-রশিদ স্বেচ্ছাচারী শাসক, মশরুর তার চিরায়ত আজ্ঞা পালনকারী, প্রতিবাদী ও নাছোড়বান্দা তাতারী, নিজের কবিস্বত্বাকে ঝালিয়ে নেওয়ার চেষ্টা করতে থাকা আবুল আতাহিয়া কিংবা নিজেকে বিকিয়ে দিয়ে অনুশোচনায় দগ্ধ বুসায়না, সবগুলো চরিত্রই ছিল একমাত্রিক। একমাত্র কবি আবু নওয়াসের ক্ষেত্রে ব্যতিক্রমী কিছু লক্ষ্য করা যায়। নিজের জীবন সম্পর্কে তার দর্শন, তার আকর্ষণীয় বচন আর শেষমেশ খলিফার বিরুদ্ধে তার প্রতিবাদী সত্ত্বা উপন্যাসে তাকে আলাদা ব্যক্তিত্ব দান করেছে। ‘ফালসফি-দর্শন’ ঝাড়া কবি আবু ইসহাকের চরিত্রও অনেকটা একমাত্রিক ছিল।

উপন্যাসের আরবি ও ফারসি ভাষার ব্যবহার ছিল অত্যধিক, যদিও আরব্য রজনীর বাগদাদ শহরের প্রেক্ষাপট হিসেবে তা মেনে নেওয়া যায়। লেখকের আরবি ও ফারসি ভাষার উপর দক্ষতাও লক্ষ্য করা যায় এ উপন্যাসে।

শওকত ওসমানের ‘ক্রীতদাসের হাসি’ যখন প্রকাশিত হলো, সময়টা তখন ১৯৬২ সাল। সমগ্র পাকিস্তান জুড়ে সামরিক শাসন জারি করা হয়েছে, বাঙালিদের ঘাড়ে চেপে রয়েছে আইয়ুব খান। পূর্ব বাংলা স্বৈরশাসনের অত্যাচার-নিষ্পেষণে নরকতুল্য হয়ে উঠেছে, যেন উপন্যাসের বাগদাদেরই প্রতিচ্ছবি। বাক-স্বাধীনতা হরণ করা হয়েছে, প্রতিবাদ করতে গেলেই মুখে চেপে বসছে শাসকের জাঁতাকল, প্রতিনিয়ত কমে আসছে গণমাধ্যমের সংখ্যা।

আইয়ুব খানের স্বৈরশাসনকেই ব্যঙ্গ করে শওকত ওসমান এ উপন্যাসটি লিখেছিলেন। যেখানে রূপক অর্থে পূর্ব বাংলা হয়ে উঠেছে বাগদাদ, খলিফা হারুন-অর-রশিদ হলেন স্বয়ং আইয়ুব খান আর তাতারী হলো স্বাধীনতাকামী বাঙালিদের প্রতিনিধি। আইয়ুব খানের ‘ফ্রেন্ডস নট মাস্টার্স’ বইটি যেন তাতারীকে গোলামি থেকে মুক্ত করাকেই নির্দেশ করছে। কিন্তু বাঙালি কখনোই মুক্ত ছিল না, বাগদাদে আবদ্ধ তাতারীর মতোই ছিল শৃঙ্খলিত। বাকস্বাধীনতাহীন বাঙালিকে আশ্বস্ত করার চেষ্টা করা হলেও জনগণের অধিকার আর প্রকৃত স্বাধীনতার অভাবে পূর্ব বাংলার লোকজন তাতারীর মতো প্রাণখোলা হাসি আর হাসতে পারে না। উপন্যাসে ক্রীতদাসের হাসিকে ব্যক্তিসত্ত্বার স্বাধীনতার রূপক অর্থ হিসেবেই ব্যবহার করা হয়েছে।

অর্থ, ক্ষমতা আর শক্তি দেখিয়ে মানুষের মুক্ত স্বাধীন মন অধিকার করা যায় না। ‘হাসি মানুষের আত্মারই প্রতিধ্বনি’ বাক্যটির মাধ্যমে লেখক যেন স্বাধীনতার পূর্বাভাস দিচ্ছেন। আর পূর্ববাংলার সাধারণ মানুষের চেপে রাখা প্রতিবাদকে ফুটিয়ে তুলেছেন হাবশি গোলাম তাতারীর আর্তনাদের মাধ্যমে।

আর এই রূপক অর্থকে ঢাকতে শওকত ওসমান ধার নিলেন আরব্য রজনীর ছদ্মবেশকে। আলেফ লায়লা ওয়া লায়লা (সহস্র ও এক রাত্রি)-কে পরিণত করলেন আলেফ লায়লা ওয়া লায়লানে (সহস্র ও দুই রাত্রি)-তে, যার শেষ গল্প এই ‘জাহাকুল আবদ’ অর্থাৎ ‘ক্রীতদাসের হাসি’। এই গোলামের হাসির মাধ্যমেই ফুটিয়ে তোলা হলো সামরিক দুঃশাসন এবং বাঙালির স্বাধীনতা স্বপ্ন। এই রূপক অর্থ ধরতে পারেনি মূর্খ শাসকগোষ্ঠী। শওকত ওসমান ১৯৯৫ সালে ‘পুঁথিঘর লিমিটেড’ থেকে পুনরায় প্রকাশ হওয়ার পর ভূমিকায় লিখেছিলেন,

“জুয়াড়ির মতো আমি দান ধরেছিলাম। হয় জয়, অথবা সর্বনাশ সুনিশ্চিত। জিতে গিয়েছিলাম শাসক শ্রেণীর মূর্খতার জন্যে। বছরের শ্রেষ্ঠ উপন্যাসের পুরস্কার পায় ক্রীতদাসের হাসি।”