“বাড়া ভাতে ছাই তব বাড়া ভাতে ছাই

ধরেছে নীলের যমে আর রক্ষা নাই।”

সাল ১৮৬০। ব্রিটিশদের কাছে বাংলার স্বাধীনতার রক্তিম সূর্য অস্তমিত হওয়ার পুরো এক শতাব্দী পেরিয়ে গেছে। ভারতবর্ষের সাধারণ মানুষের উপর ব্রিটিশদের অত্যাচারের মাত্রা বেড়েছে আরো কয়েকগুণ। অত্যাচার আর নিপীড়নে নতুন মাত্রা যোগ করে ইংল্যান্ডের শিল্পবিপ্লব। উনিশ শতকের দিকে বস্ত্রশিল্পের বিকাশের প্রয়োজনে নীলের চাহিদা ব্যাপকভাবে বৃদ্ধি পায়। ভারতবর্ষের নীল খুব দ্রুতই জনপ্রিয় হয়ে ওঠে ইউরোপে। ব্রিটিশরা সস্তা এবং উন্নতমানের নীলের চাহিদায় ভারতবর্ষের প্রতি উৎসাহিত হতে থাকে। ইংরেজসহ অন্যান্য ইউরোপীয় বণিকরা ভারতবর্ষে এসে ধানের পরিবর্তে নীল চাষে বাধ্য করতে থাকে। তাদের উৎসাহ ও চাহিদায় সীমাহীন দুর্ভোগ পোহাতে হতো সাধারণ কৃষকদের, কেননা যে জমিতে একবার নীল চাষ করা হয় সেই জমিতে আর কখনো অন্য কিছু উৎপাদন করা যেত না।

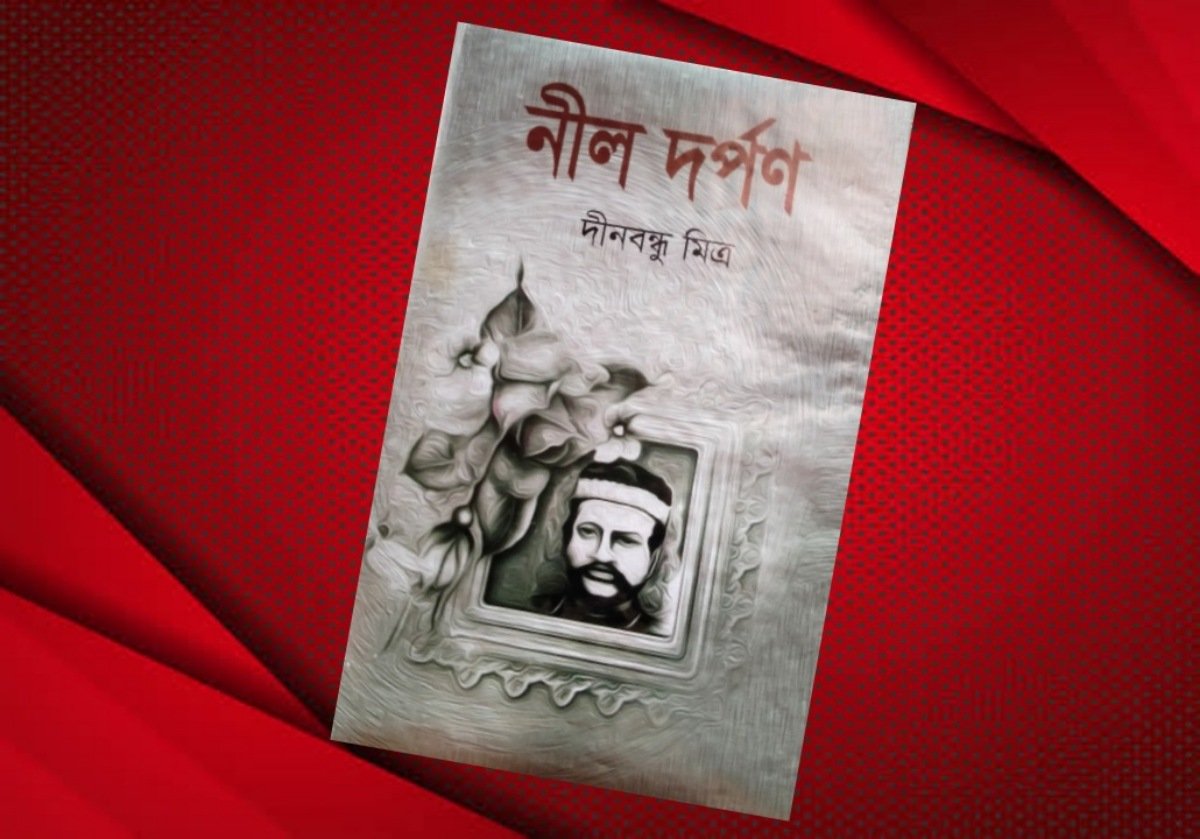

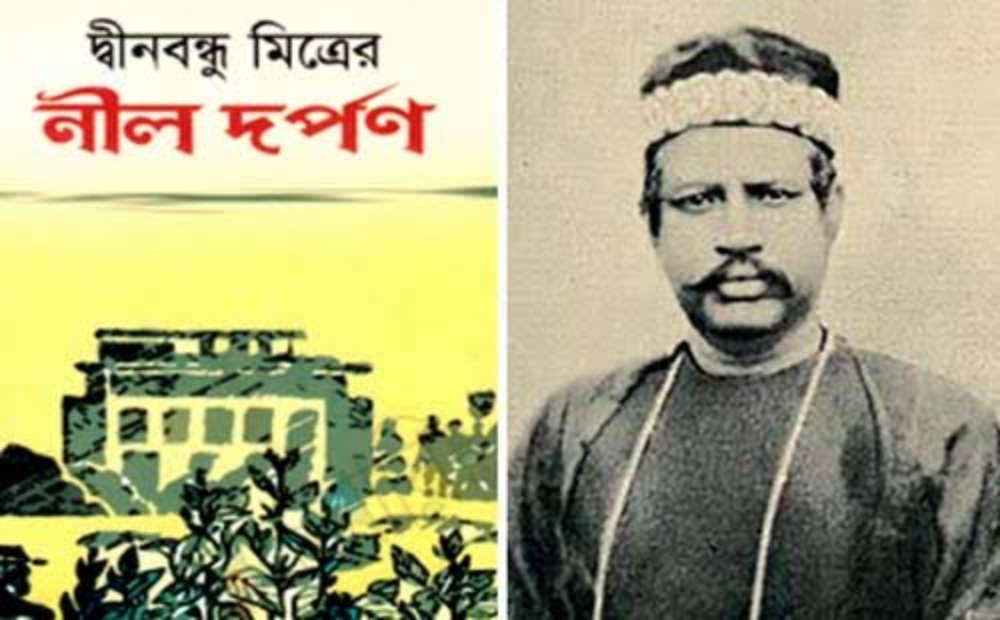

তখনও কৃষিতে সমৃদ্ধ বাংলা। কিন্তু হঠাৎ এই বাংলায় নেমে আসে কালো ছায়ার ঘনঘটা। ভারতীয়রা নীল চাষে আগ্রহী না হওয়ায় ইংরেজ নীলকরদের চরম অত্যাচার-নির্যাতন আর অন্যদিকে অসহায় কৃষকের আহাজারি আর ক্ষুধার জ্বালা নিত্যদিনের চিত্র হয়ে ওঠে। ঠিক তখনই ক্ষুধার পেটে প্রতিবাদের আগুন জ্বালিয়ে বসলেন বাংলা নাটকের অন্যতম রূপকার দীনবন্ধু মিত্র; লিখলেন তার অন্যতম সাহিত্যকর্ম ‘নীল দর্পণ’। নীলকরদের অত্যাচারের বিরুদ্ধে দরদী মানুষের মুখের কথা নিদারুণভাবে ফুটিয়ে তুললেন তাঁর নাটকে। নাটকের মূল উপজীব্যই ছিল নীল চাষের জন্য সাধারণ কৃষকদের উপর ইংরেজ শাসকদের অত্যাচার ও নিপীড়ন। চাষীদের জমি থেকে উৎখাত করা, ঘর-বাড়িতে আগুন জ্বালিয়ে দেওয়া, নীলকুঠিতে চাষীদের ধরে নিয়ে অমানুষিক নির্যাতন; এমনকি ঘরের মেয়েদের তুলে নিয়ে ধর্ষণ-হত্যাসহ নানান অত্যাচারের চিত্র এই নাটকে তুলে ধরা হয়েছে।

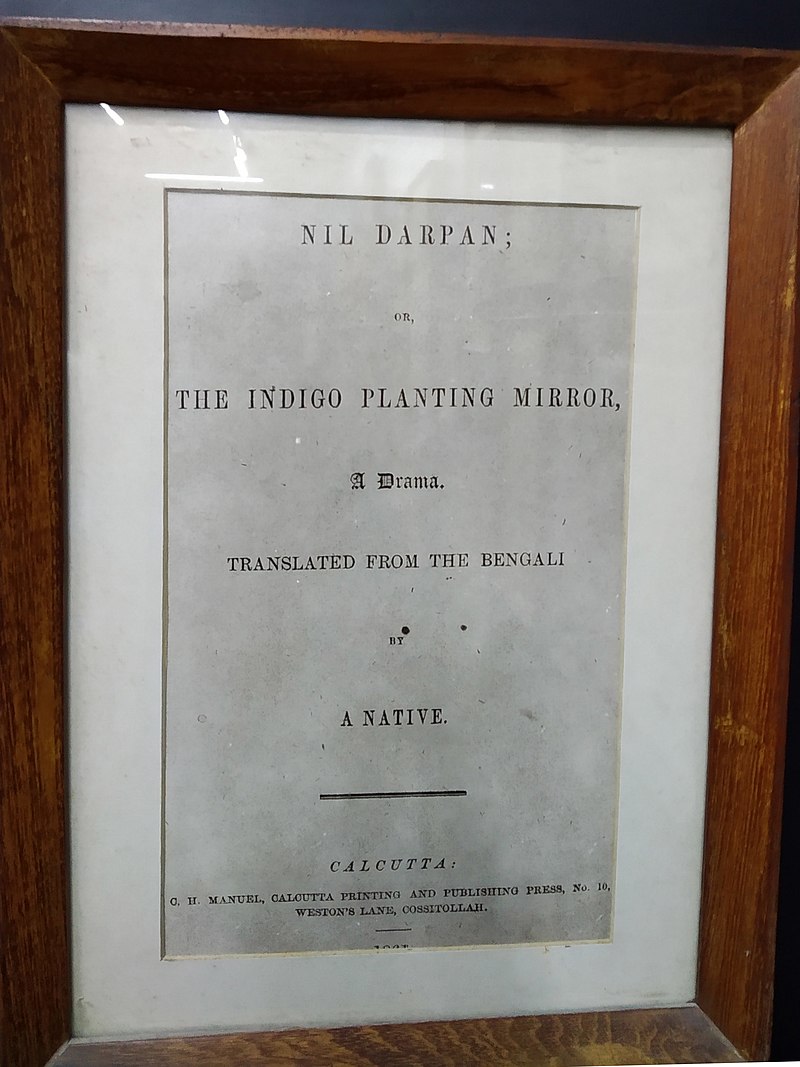

১৮৬০ সালে ঢাকার প্রথম বাংলা ছাপাখানা ‘বাংলা প্রেস’ থেকে ‘নীল দর্পণ’ নাটকটি প্রকাশিত হয়। তবে নাটকে নাট্যকারের নাম ছিল না। বিভিন্ন ছদ্মনামে ছাপা হতো নাটকটি। প্রথমে নাটকটির নাম ছিল ‘নীল দর্পনং নাটকং’। সমসাময়িক বাংলার সমাজ ব্যবস্থার উপর ভিত্তি করে লেখা এ নাটকটি পরবর্তীতে ১৮৬১ সালে ‘Nill Durpan, Or the indigo planting mirror’ নামে ইংরেজিতে অনূদিত হয়। ইংরেজি অনুবাদ করেন বাংলা সাহিত্যে নাট্যধারার প্রবর্তক মাইকেল মধুসূদন দত্ত। অনুবাদ প্রকাশ করেন পাদ্রী রেভারেন্ড লং। এজন্য তিনি রাজদন্ডেও দন্ডিত হন। বিচারে রেভারেন্ড লং-এর এক মাসের কারাদণ্ড এবং সেই সাথে এক হাজার টাকা জরিমানাও গুণতে হয়। কালীপ্রসন্ন সিংহ সেই জরিমানার অর্থ সম্পূর্ণ পরিশোধ করেন।

‘নীল দর্পণ’ নাটকটি নিয়ে এ পর্যন্ত যত আলোচনা-সমালোচনা হয়েছে, বাংলা সাহিত্যে আর কোনো নাটককে ঘিরে এত আলোচনা হয়নি। খুবই সাধারণ এবং দারিদ্র পরিবার থেকে উঠে আসা দীনবন্ধু মিত্রের সাহিত্য অঙ্গনে প্রকাশ কিছুটা নাটকীয়ভাবে হলেও প্রথম লেখা নাটকেই সাড়া ফেলে দেন পুরো ভারতবর্ষে, এমনকি ইউরোপেও।

নাটকটি তৎকালীন সমাজে এবং সাধারণ মানুষের আবেগে কতটা গভীর দাগ কেটে ছিল তা একটি ঘটনা থেকে জানা যায়। এই নাটকটি মঞ্চস্থ হওয়ার সময় ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর ইংরেজদের প্রতি ঘৃণাপ্রকাশে নীলকর উডের ভূমিকায় অভিনয়কারী অর্ধেন্দুশেখর মুস্তাফিরের দিকে জুতা ছুঁড়ে মেরেছিলেন। এতটাই মানুষের আবেগে জায়গা করে নিয়েছিল নাটকটি।

এদিকে আবার বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় ‘নীল দর্পণ’ নাটককে হ্যারিয়েট স্টোয়ের বিখ্যাত আঙ্কল টমস্ কেবিন গ্রন্থের সঙ্গে তুলনা করেন। এ থেকেই বোঝা যায়, নাটকটি আসলে শুধু সমসাময়িক আর ঐতিহাসিক গুরুত্বের বিবেচনায় নয়, বাংলার অমূল্য সাহিত্যকর্ম হিসেবেও পাঠক সমাজে গভীরভাবে প্রভাব বিস্তার করতে পুরোপুরি সক্ষম হয়েছিল।

শুধু তা-ই নয়, নাটকটির নামকরণেও ঐসময় একটা শক্তপোক্ত প্রভাব রেখেছিল। নাটকের ভূমিকাতেই বলা আছে,

“নীলকর নিকর করে নীলদর্পণ অর্পণ করিলাম। এক্ষণে তাঁহারা নিজ মুখ সন্দর্শনপূর্ব্বক তাঁহাদিগের ললাটে বিরজমান স্বার্থপরতাকলঙ্ক তিলক বিমোচন করিয়া তৎপরিবর্ত্তে পরোপকার – শ্বেতচন্দ ধারণ করুন, তাহা হইলেই আমার পরিশ্রমের সাফল্য , নিরাশ্রয় প্রজাব্রজের মঙ্গল এবং বিলাতের মুখরক্ষা।”

অর্থাৎ ইংরেজরা তথা নীলকররা যেন তাদের অত্যাচারের আর নির্যাতনের নগ্ন চেহারাটা যখন নাটক রূপ দর্পণে দেখে নিজেরাই লজ্জিত হয়, সেজন্যই অর্পণ করা হলো ‘নীল দর্পণ’। এই উপলব্ধি যেন ইংরেজদের মধ্যে দর্পণ রূপে কাজ করে; এই ছিল নাট্যকারের উদ্দেশ্য, যার প্রভাব পড়ে নীল বিদ্রোহে। নীলকরদের দৌরাত্ম্য থেকে বাঁচতে বাংলায় তথা পুরো ভারতবর্ষেই ব্যাপক প্রতিবাদ এবং নীল বিদ্রোহ শুরু হলে ব্রিটিশ সরকার ১৮৬৮ সালে অষ্টম আইনের দ্বারা ‘নীলচুক্তি আইন’ বাতিল করতে বাধ্য হয়।

এবার নাটকের মূল কাহিনীর দিকে ফেরা যাক। মূল চরিত্রে রয়েছে গোলোকচন্দ্র ও তারই ছেলে নবীনমাধব। গ্রামের নাম স্বরপুর। মধ্যবিত্ত গৃহস্থ পরিবারের কর্তা গোলোকচন্দ্র। অত্যন্ত দরদী ও মানবিক ব্যক্তিত্ব গোলোকচন্দ্র। স্ত্রী সাবিত্রী, দুই ছেলে নবীনমাধব ও বিন্দুমাধবকে নিয়ে তার সংসার। নবীনমাধব বাবার মতোই উদার ও হৃদয়বান, কিন্তু অত্যাচারের বিরুদ্ধে প্রতিবাদী কণ্ঠস্বর। বাবার সাথে সকল কিছু তিনিই দেখাশোনা করেন। আর বিন্দুমাধব শহরের কলেজে পড়াশোনা করেন। দুই ভাইয়ের স্ত্রী সৈরিন্ধ্রী ও সরলতা; উভয়ই পতিব্রতা এবং সংসারের নিবেদিতপ্রাণ। নাটকের প্রতিটি চরিত্র যেন বাঙালি সমাজজীবনের প্রতিচ্ছবি মেলে ধরে।

নাটকটিতে যেমন পদী ময়রাণী ও গোপীর মতো নীলকরদের সাথে ষড়যন্ত্র লিপ্ত চরিত্র রয়েছে, তেমনি রয়েছে তোরাপ ও আদুরির মতো প্রতিবাদী চরিত্রও। তোরাপ চরিত্রে তৎকালীন নীল বিদ্রোহের নেতৃত্বদানকারী বিপ্লবীদের সাথে বেশ মিল খুঁজে পাওয়া যায়।

নাটকের আরেক গুরুত্বপূর্ণ চরিত্র সাধুচরণ ও তার পরিবার। সাধুচরণের একমাত্র মেয়ে ক্ষেত্রমণি, স্ত্রী রেবতি এবং ভাই রাইচরণকে নিয়ে নিম্নবিত্ত চাষ পরিবার। অল্পবিস্তর চাষযোগ্য জমি রয়েছে। কিন্তু সেখানেও নীলকরদের চক্ষুশূল। এক তো দারিদ্র পরিবার, তার উপর দাদনের বিনিময়ে নীলচাষে বাধ্যবাধকতা; এ যেন মড়ার উপর খাঁড়ার ঘাঁ! কথামতো রাজি না হওয়ায় পেয়াদা দিয়ে সাধুচরণ ও রাইচরণকে ধরিয়ে নিয়ে যায় নীলকর। লোলুপ দৃষ্টি রেখে যায় ক্ষেত্রমণির উপর।

ইংল্যান্ডসহ পুরো ইউরোপে তখন শিল্পবিপ্লবের জোয়ার বইতে শুরু করেছে, বেড়েছে নীলের চাহিদা। ভারতবর্ষ থেকে শোষণ করে সস্তায় উন্নতমানের নীল তখন চাহিদার শীর্ষে। কারণ ভারত তখন ঔপনিবেশিক হওয়ার সুবাদে শোষণ করা যায় সহজেই, প্রয়োজনে ক্ষুধার্ত পেটে লাথি মারতেও দু’বার ভাবতে হয় না। সমস্ত ভালো ফসলী জমি তাদের চাই। গোলোকচন্দ্রের পুরো জমিতে নীলচাষ করার আবদার নীলকরের। কিন্তু সব জমিতে নীল চাষ করলে হাঁড়িতে কী জুটবে? নবীনমাধব ফসলী জমির একটা অংশ ছাড়তে না চাওয়ায় রোষানলে পড়ে নীলকরের। এ নিয়ে চলে বিরোধ।

অবশেষে নবীনমাধবকে চুপ করিয়ে দিতে কূটকৌশলের আশ্রয় নেয় ইংরেজ নীলকরেরা। নবীনমাধবের বাবা গোলোকচন্দ্রের নামে মামলা করে দেয়। আগে থেকেই আঁতাতকৃত প্রহসনমূলক বিচারের রায়ে গোলকচন্দ্রের কারাবাস হয়।

এদিকে আবার সাধুচরণের মেয়ে ক্ষেত্রমণিকে উঠিয়ে নিয়ে যায়। তৎকালীন সময়ে চাষীরা নীল চাষ করতে না চাইলে কখনো চাষীদের উপরই চলতো অমানবিক অত্যাচার, আবার কখনো বাড়ির মা-বোনদের সম্ভ্রম হারাতে হতো ইংরেজ সাহেবদের কাছে। কারণ কোনো পুরুষই নিশ্চয় চাইতো না বাড়ির মা-বোনের সম্ভ্রম হারাক। তাই নীল চাষে বাধ্য করার জন্য এটাই ছিল সবচেয়ে সহজ পন্থা। যথারীতি ক্ষেত্রমণির সাথেও তা-ই ঘটতে যায়। একজন বাঙালি মেয়ের কাছে তার সম্ভ্রম কতটা মূল্যবান, এর উৎকৃষ্ট উদাহরণ দিতে বোধ হয় ক্ষেত্রমণির একদা এই উক্তিটিই যথেষ্ট।

“ময়রাপিসি, মোরে এমন কথা বল না, মুই পরাণ দিতি পারবো, ধর্ম দিতি পারবো না, মোরে কেটে কুচি কুচি কর, মোরে পুড়য়ে ফেল, ভেসয়ে দাও, পুঁতে রাখ, মুই পরপুরুষ ছুঁতি পারবো না, মোর ভাতার মনে কি ভাববে?”

অতঃপর নবীনমাধবের বীরত্বে রক্ষা পায় ক্ষেত্রমণি। কিন্তু সেদিন সসম্মানে বেঁচে ফিরলেও শেষ পর্যন্ত মর্মান্তিক মৃত্যুই ছিল তার ভাগ্যে।

অন্যদিকে গোলোকচন্দ্র প্রহসনের বিচারে এমন অপমানজনক শাস্তি মেনে নিতে পারেননি, তার শরীর ক্রমশই খারাপ হতে থাকে যা ধীরে ধীরে মৃত্যুর দিকে ধাবিত করে। এই শোকে স্তব্ধ হয়ে যায় পুরো পরিবার। তবুও ঘুরে দাঁড়ানোর শেষ প্রয়াস হিসেবে অন্তত পুকুরপাড়ের জমিটুকু ছেড়ে দিতে নীলকরের কাছে বারবার অনুরোধ জানায় নবীনমাধব। কিন্তু নীলকরের অনড় অবস্থান এবং মৃত বাবাকে নিয়ে একটি হীন মন্তব্য প্রস্তুত করে আরেকটি বিয়োগান্তক অধ্যায়। এভাবেই একটি হৃদয়াস্পর্শী মর্মান্তিক বিয়োগান্তক পরিণতির মধ্য দিয়ে শেষ হয় নাটকটি।

ঐতিহাসিক গুরুত্ব বিবেচনায় প্রশংসার পাশাপাশি নাটকের চরিত্রগুলো পরিপূর্ণভাবে বিকশিত করতে না পারা সমালোচনার ক্ষেত্র তৈরি করে। প্রতিবাদী কৃষক তোরাপের চরিত্রটি আরো শক্তিশালী করা যেত। সেই সাথে নাটকের চরিত্র ও ঘটনায় যে রসায়ন সৃষ্টি হয়েছিল তা শেষ পর্যন্ত ধরে রাখতে না পারায় পাঠকের মনে কিঞ্চিৎ অতৃপ্তির ঢেকুর তুলতে পারে। তবুও এটুকু নিশ্চিতভাবে বলা যায়, নাটকটি পড়তে পড়তে এই প্রযুক্তির যুগে থেকেও আপনি নিজেকে সেই নীল বিদ্রোহের সময়ই আবিষ্কার করতে পারবেন।

কীভাবে একজন সম্ভ্রান্ত কৃষক গোলকচন্দ্রের পরিবার নীলকর অত্যাচারে ধ্বংস হয়ে গেল, সাধুচরণের কন্যা ক্ষেত্রমণির মৃত্যু হলো এবং সাধারণ মানুষের উপর চলা অমানবিক নির্যাতনের এক মর্মস্পর্শী যে চিত্র অঙ্কিত হয়েছে ‘নীল দর্পণ’ নাটকে তা বর্ণনাতীত। শোষিত মানুষের অব্যক্ত আর্তনাদ, অত্যাচারীদের বিরুদ্ধে কঠোর হুংকারকে দীনবন্ধু তার সাহিত্যের ভাষায় নিদারুণভাবে প্রতিফলন ঘটিয়েছেন।