ঘটনাকে ঠিকঠাকভাবে সাজানোর উদ্দেশ্যেই সিনেমার প্রস্তাবনা দৃশ্যে; খেলনা পুতুলের ভেতর ড্রাগ রেখে, নিপুণভাবে সেলাই করে বহনকারীর হাতে দেওয়া হয়। এয়ারপোর্টের চেকিং পেরিয়ে নির্বিঘ্নেই সেই মেয়ে প্লেনে চড়ে বসে। কিন্তু নামার পরপরই সেই পুতুলটি সম্পূর্ণ এক আগন্তুকের হাতে ধরিয়ে সে অন্যদিকে আসে। কেউ একজন এসেছে রিসিভ করতে। এবং আগের সিকোয়েন্স মিলিয়ে বোঝাই যায়, খুব বেশি অভ্যর্থনা জানানোর মুডে ওই রহস্যময় লোকটি মোটেই নেই। পরের দৃশ্য থেকেই মূল গল্প তার লম্বা পা ফেলে প্রবেশ করে। ঠিক যেমন করে দুই অদ্ভুত লোক প্রবেশ করে কেউ একজনের ঘরে। গোটা ঘরে তারা কী যেন খুঁজছে। পরে বুঝতে পারে, তারা ভুল ঘরে ঢুকে পড়েছে। কিন্তু ততক্ষণে দৃশ্যপটে আসে আরেকজন।

বলা চলে, সিনেমার খলনায়ক। তার আগমনটাই অশুভ বার্তা বহন করে। কদমছাট চুল, চোখে কালো সানগ্লাস। হাঁটাচলায় একটা প্রভুত্বের ভাব আছে। কণ্ঠে কর্তৃত্বের ভাব আরো প্রবল। নিজের পরিচয়টা স্পষ্ট করে দেবার আগেই ওই দুজনকে হুকুমের সুরে একটা পুতুল খুঁজে বের করতে বলল, যেটা তার সহযোগী এই বাসার কর্তাকে রাখতে দিয়েছিল। এমনটা তার ভাষ্য। পুতুল খুঁজে দেওয়ার বিনিময়ে বেশ ভালো পয়সাও অফার করল দুজনকে। কিছু গুঁজে দিল অগ্রিম হিসেবেই। চাইলেই সিনেমার এই অংশে সংলাপের মাধ্যমে প্রস্তাবনা দৃশ্যের ডিটেলটুকু নিয়ে আসা যেত, বাড়তি দৃশ্য খরচ না করে। কিন্তু সেক্ষেত্রে ‘শো, ডোন্ট টেল’ এর ব্যাপারটাই সম্ভবত পরিচালক আর চিত্রনাট্যকার মেনে গেছেন। ওই প্রমাণ অবশ্য পরবর্তী আরো কয়েকটি দৃশ্যে পাওয়া যায়।

মেদহীনতার প্রমাণও এর চিত্রনাট্য দেয়। পরের দৃশ্যেই দেখা যায়, প্রথম দুই আগন্তুকের একজন আলমিরা খুলে একটা লাশ ঝোলানো দেখতে পায়। বডিব্যাগের ভেতর রাখা। ওই একদম প্রারম্ভিক দৃশ্যের সেই মেয়ে। এবং সেই দৃশ্যেই কালো চশমাধারী ব্যক্তিকে দেখা যায় তাকে পাহারা দিয়ে নিয়ে যেতে। মারা যাওয়া মেয়েটা যে তার কাছ থেকেই ড্রাগভর্তি পুতুল লুকাচ্ছিল, এবং সেই কারণেই তাকে প্রাণটা খোয়াতে হলো— এই সবকিছু আলগোছেই আঁচ করা যায়, যথাযথ এক্সপোজিশনের ব্যবহার করা প্রারম্ভিক দৃশ্যের কারণে। আর দর্শককে বাগাড়ম্বরতায় বিরক্ত না করে একটু বাঁকিয়ে, রহস্য করে কিন্তু সরাসরি এপ্রোচেই প্রথম দুজনকে কথাটা বলে চশমাধারী তৃতীয়জন, অর্থাৎ খুনি, কিংবা নাটের গুরু। এতে তার স্যাডিস্টিক প্রকৃতিও ধীরে ধীরে উন্মোচিত হতে শুরু করে, চরিত্রের গভীরে প্রবেশের দিকটি বজায় রেখেই।

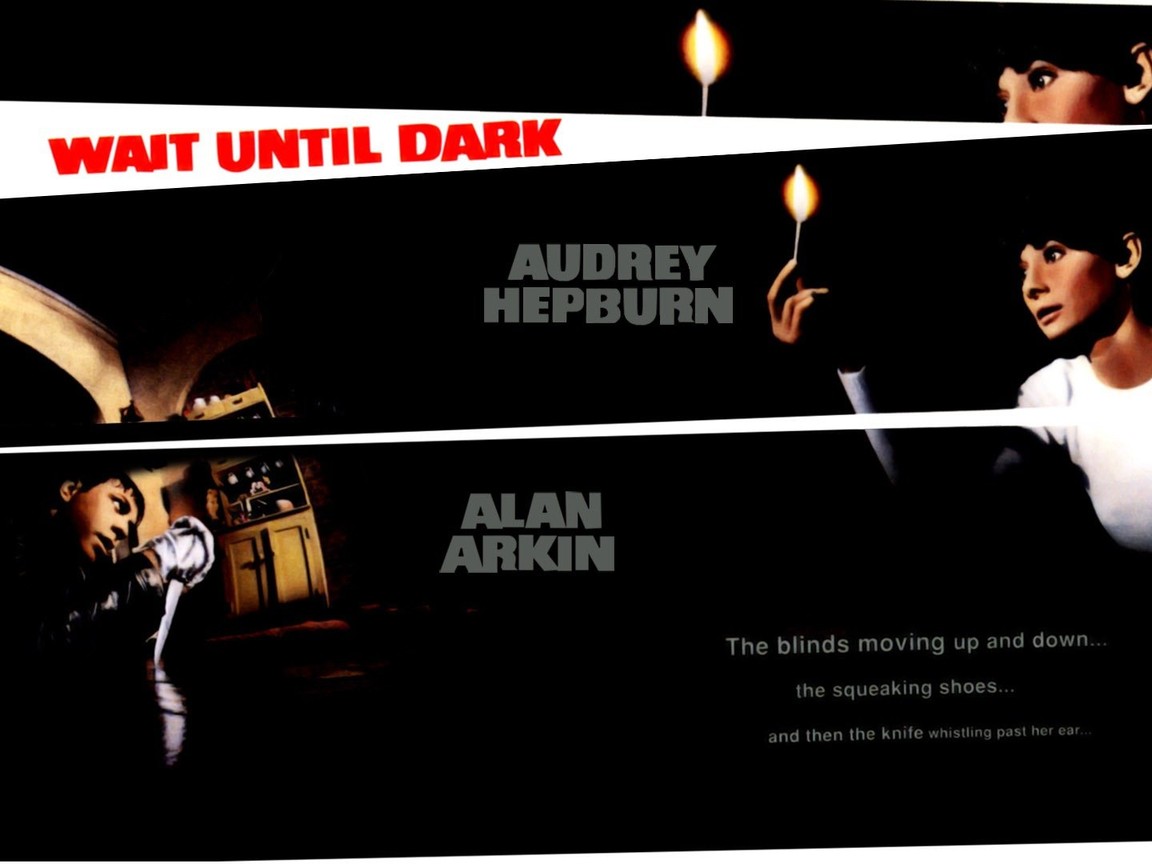

খানিক বাদেই ঘরে প্রবেশ করে ঘরের মালকিন। একটু পরেই বুঝতে পারা যায়, সে অন্ধ। দুর্ঘটনায় অন্ধত্ব বরণ করেছে। খুব বেশিদিন হয়নি সেই মর্মান্তিক ঘটনার। চেহারায় ষোড়শী কিশোরীর চপলতা অনেকখানিই ম্লান দুর্ঘটনার মানসিক আঘাতে। তবে সবটুকু উবে যায়নি সেই চপলতার। তার স্বামী, ওই প্রারম্ভিক দৃশ্যে যার হাতে ধরিয়ে দেওয়া হয়েছিল পুতুল, সে নেই বাসায়। ফিরবেও না সারাদিন। এবং এরই মাধ্যমেই গল্পের মূল সেটিং হয়ে যায়। এদিকে এক অন্ধ যুবতী। আর তার অন্ধত্বের সুযোগ নিয়ে— কখনো পুলিশ, কখনো স্বামীর বন্ধু বিভিন্ন পরিচয়ে আসা-যাওয়া করতে থাকে তিন অপরাধী। উদ্দেশ্য একটাই, ওই পুতুলের সন্ধান। মিথ্যা বানানোর দক্ষতা কাজে লাগিয়ে নানা গল্প বলে, তারা অন্ধ মেয়েটি থেকে শুধু সেই তথ্যটা বের করতে চায়। কিন্তু বিষয়টা এতটা সহজ হলে তো আর গল্প দাঁড়াতো না। তাই ‘ওয়েট আন্টিল ডার্ক!’ অন্ধকার নামতেই আরো উত্তেজনাকর, দুর্ধর্ষ হতে শুরু করে পরিস্থিতি। কেউ অন্ধকারে অন্ধ, কেউ আলোতে অন্ধ!

‘ওয়েট আন্টিল ডার্ক’ সিনেমার পরিচালক টেরেন্স ইয়ং, যাকে নামে না চিনলেও অনেক সিনেমাপ্রেমী চিনবেন ‘ডক্টর নো’ (১৯৬২), ‘ফ্রম রাশিয়া উইদ লাভ’ (১৯৬৩), ‘থান্ডারবল’ (১৯৬৫)— এই তিন সিনেমার নাম নিলে। জেমস বন্ডের প্রথম তিন সিনেমা তারই হাতে নির্মিত। তাই এ তো জলবৎ তরলং যে, অ্যাকশনধর্মী সিনেমা নির্মাণে তার ভারী দক্ষতা। ‘ওয়েট আন্টিল ডার্ক’ সেই অ্যাকশনকে অবশ্য চার দেয়ালের ভেতরেই ছকবেধে দিয়েছে। কারণ সিনেমার ভিত্তিপ্রস্তর যে ফ্রেডেরিক নটের একই নামের মঞ্চনাটক থেকে অভিযোজিত। তাই সেটিং মঞ্চেরই। তবে তিন অংকের গঠনরীতি মঞ্চের হলেও, ভাবে এই সিনেমা একদমই মঞ্চঘেঁষা না। মানে, ওই থিয়েট্রিক্যাল ভাবটা নেই। পুরোদমে সিনেম্যাটিকই। তার যতটা লেখায়, ঠিক ততটাই চলচ্চিত্র নির্মাণে।

এই সিনেমা প্রথম বুদ্ধিদীপ্ততার পরিচয় দিয়েছে কেন্দ্রীয় অন্ধ যুবতীর চরিত্রে। খুব সদ্যই চোখের জ্যোতি হারিয়েছে সে। তাই অন্ধ লোকেদের ষষ্ঠ ইন্দ্রিয় যতখানি প্রখর হয়, তার কাছে-পিঠেও এখনো হয়নি এই মেয়ের। বরং ক’দিন আগে যেই দুই চোখ আলোতে পরিপূর্ণ ছিল, সেই দু’চোখের সব আলো আঁধারে নিভে যাওয়ার সাথে ধাতস্থ হতেই এক অমোঘ অন্তর্দ্বন্দ্বে লড়ছে সে। কারো উপস্থিতি ইন্দ্রিয় দ্বারা বুঝে ওঠার ক্ষমতা এখনো পুরোপুরি রপ্ত করেনি। প্রথম যখন সে তার এপার্টমেন্টে প্রবেশ করে, তখনই তো ব্যাপারটা বুঝতে পারা যায়। ওই তিন অপরাধীর উপস্থিতির একটুখানিও সে টের পায়নি। বুদ্ধিদীপ্ত এ কারণেই বলছি, কেন্দ্রীয় এই চরিত্রকে অন্ধ, তা-ও একেবারে কাছাকাছি সময়ে বানানোয় সিনেমায় ‘সাসপেনশন অফ ডিসবিলিফ’ বিষয়ের সাসপেনশনই উড়ে যায়। সিনেমা দেখতে গিয়ে হয়তো দর্শকের মনে হতে পারে, “যাহ্ বাবা, তার নাকের ডগায় এত কিছু ঘটে যাচ্ছে; অন্ধ তো কী? কানাকড়িও আঁচ করবে না তাই বলে?”— এই প্রশ্নের জায়গাটি মুছে দিতে এবং গল্পকে যেভাবে সেট করা হয়েছে সেটাকে মসৃণ করতেই চরিত্রটি সদ্য অন্ধ হওয়া একজন হিসেবে দেখানো হয়েছে।

কিন্তু এতকিছুর পরও, কেন ভীত হয়ে থাকা এই অন্ধমহিলা দরজার হুক লাগিয়ে দিচ্ছেন না, যে-সে যখন-তখন ঢুকে পড়ছে; সেটা একটুখানি গোলযোগ মনে হতেই পারে। তবে গল্প এগোনোর স্বার্থে এটুকু ছেড়ে দিতে হয়— এ কথা বলা যায়। যেহেতু, এই বিষয়টা একটু বোকাটে ভাবের উদ্রেক ঘটানো ছাড়া আর বড় কোনো ক্ষতিই করে না। কিন্তু সেটাকে খণ্ডন করার যুক্তি আছে। আগের অংশের কথা মনোযোগ দিয়ে ধরলে এই বিশ্লেষণ কঠিন কিছু না। চরিত্রটি দেখলেই তো তার সীমাবদ্ধতা চোখে পড়ে। তাকে বোঝা যায়। সদ্য অন্ধ হওয়ায় তার মধ্যে বেদনা, হতাশা, অনিশ্চয়তা আছে- সেটুকু স্বাভাবিক।

সেসবই তো তার মধ্যে অন্তর্দ্বন্দ্ব, বিষণ্নতার তৈরি করেছে। ছোটখাট অনেক মুহূর্তেই যার প্রমাণ পাওয়া যায়। তো এমন অবস্থায়, হুট করে এক সকালে ঘরে এসে কিছু মানুষ তার স্বামীর জীবন বিপন্ন হবার সম্ভাবনার কথা বলছে, পুতুল খুঁজতে তাগাদা দিচ্ছে; যে বিষয়ের সাথে তার পূর্বপরিচয় নেই, মানুষগুলোর সাথেও নেই; তাহলে অবস্থাটা কেমন দাঁড়াবে তার ক্ষেত্রে? তার উপর চোখেও দেখতে পাচ্ছে না কী হচ্ছে। এই গোটা পরিস্থিতিতে দিশেহারা তো শক্তিসামর্থ্য মানুষও হবে। সেখানে সে এমনিতেই ভঙ্গুর একজন। আর পরবর্তীর একটা দৃশ্যে দরজার লক যাতে সে না লাগাতে পারে, সেটার ব্যবস্থা হ্যারি রোট চরিত্রকে করতেও দেখা গেছে।

তো ওই যে চিত্রনাট্যের বুদ্ধিদীপ্ততার আর মেদহীনতার কথা বলছিলাম। আসলেই তেমন। খুব বেশি বিশদ বর্ণনায় এই সিনেমা যায়নি, দু-একটা জায়গায় অতিরিক্ত এক্সপোজিশন ব্যবহার করা ছাড়া। থেকেছেও এই এক বেইসমেন্ট এপার্টমেন্টে। বাইরে যাবার দরকারও পড়েনি। কারণ সিনেমার ধারণাটাই তো বেশ বাঁকানো! অবশ্য এই সেটিংয়ে সহজাতভাবেই একটা ক্লস্ট্রোফোবিয়ার অনুভূতি জাগে। আর সেটা জাগানো সম্ভব একমাত্র শুধু সিনেমার পর্দায়। দেখতে গেলে, সিনেমায় শুধু একটা সাধারণ প্লটপয়েন্ট আছে। সেই একটা প্লটপয়েন্ট থেকে এমন সম্প্রসারিত এক চিত্রনাট্য লেখা, তা-ও এক লোকেশনে, নির্দিষ্ট সংখ্যক চরিত্রে: সেটা সহজ কাজ নয়। সেই কাজই সুচারু বর্ণনায় লেখনীতে এনেছেন রবার্ট আর জেইন ক্যারিংটন। এক লোকেশনের সবকয়টি সুবিধাই এই সিনেমা পেয়েছে। ষাট দশকের ‘নাগরিক আমেরিকা’র যে বিচ্ছিন্নতা; একাকিত্ব, মূল চরিত্রের এপার্টমেন্ট বেইজমেন্টে রেখে আর বাইরের কিছু শূন্য ল্যান্ডস্কেপেই সেই ব্যাপারটিও এই সিনেমা তুলে এনেছে।

এমন সেটিংকে, এমন চিত্রনাট্যকে কাজে লাগিয়ে কোনো ক্লান্তি না জাগিয়ে কীভাবে ক্লস্ট্রোফোবিক, মুহুর্মুহু সাসপেন্সে ভর্তি একটা সিনেমা বানাতে হয়; টেরেন্স ইয়ংয়ের পরিচালনা সেটার একটা পাঠ হতে পারে। আগে তিন তিনটি ‘জেমস বন্ড’ সিনেমা বানিয়ে তো অ্যাকশনে তার নিজের একটা জায়গা তৈরি করেছেন। তাই বড় সেট পিস, বড় স্কেল আর বড় বাজেট থেকে ধাম করে একটা বেইজমেন্ট এপার্টমেন্টে ঢুকে পড়লেও দক্ষতায় টান পড়েনি। তিনি জানেন, চার দেয়ালের মাঝেও অ্যাকশনকে কীভাবে চলমান রাখতে হয়। ভাগদৌড় নেই, পিস্তলের শাসন নেই তো কী? চরিত্র আছে; প্রত্যেকের স্বার্থান্ধতা ও উদ্দেশ্য আছে; হেরোইনভর্তি পুতুল আছে; তাই টেনশনও আছে। আর টেনশনে কপাল ভিজে উঠছে যতক্ষণ, অ্যাকশনের ভাবও আছে ততক্ষণ।

স্যাডিস্টিক অপরাধী হ্যারি রোটের কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠিত তার কথাগুলোর প্রকাশে— নরম কথা নয়, তাতে আদেশ আছে, সেটাও প্রতিষ্ঠিত। তবে ওই দৃশ্যে সে যদি বসে বসেই সংলাপ বলতো তার বাচিক অভিনয়ে হুমকির অনুভূতি তো আসত। কিন্তু সেটা আরো গাঢ় হলো যখন সে কথার সাথে সাথে উঠে এদিক-ওদিক কিছু পা ফেলল। কোনো দুর্বল কিংবা অলস ফিল্মমেকার হয়তো বসিয়ে রেখে দৃশ্যটা অভিনেতার ঘাড়ে তুলতেন। কিন্তু টেরেন্স ইয়ং সেটা করেননি।

চরিত্রকে একটু নাড়াচাড়ার মধ্যে রাখায়, প্রথমত, অ্যাকশন আর সাসপেন্স চলমান থেকেছে, দ্বিতীয়ত; অপর দুজনের পরিপ্রেক্ষিতে গোটা জায়গার উপরে তার দখল ভিজ্যুয়ালিই আরো স্পষ্ট হয়েছে, তৃতীয়ত; তার টক্সিক এবং মাচো স্বভাবটাই আরো প্রগাঢ় আকারে উঠে এসেছে, চতুর্থত; এ সকল কারণেই সিনেমাটি থিয়েট্রিক্যাল না হয়ে একদম সিনেম্যাটিক হয়েছে। বলা যায়, স্বল্প জায়গা পেয়ে টেরেন্স ইয়ং বরঞ্চ তার নিজস্ব ফিল্মমেকিং নোট থেকে সবকয়টা ভিজ্যুয়াল ট্রিক এখানে প্রদর্শনের সুযোগ পেয়েছেন। ফ্রেডেরিক নটের নাটকীয় ভাবকে সাসপেন্স দিয়ে ভর্তি করেছেন। চরিত্রদের ব্লকিং এতটা সুচিন্তিত যে প্রতিটা মুহূর্তেই চিন্তায় থাকতে হয়, কে কখন কার উপর চড়াও হয়। ওই আক্রমণাত্মক ভঙ্গীটা একদম জীবন্ত হয়ে উঠেছে এমন ব্লকিং আর এই ছোট স্পেসকে ক্যামেরায় এতটা শক্তভাবে ব্যবহারে। জায়গাটাও যেন অনিশ্চয়তায় ঘেমে ওঠে।

ছোট জায়গায় এত দক্ষভাবে সেট সাজানো হয়েছে যে, কোনোভাবেই মনে হয়নি জিনিসের ভারে জায়গাটাই নুয়ে পড়েছে। মাঝের ডাইনিং রুম থেকে কয়েক পা দূরের কিচেনে যাবার মাঝে সাসপেন্সকে কাজে লাগিয়েছেন টেরেন্স ইয়ং। সেট প্রপ্সগুলোর সঠিক ব্যবহার করে। সিনেমার ডিটেলের গভীরতা এখানেই আঁচ করা যায়। হেনরি মানচিনির সাসপেন্সফুল আবহসঙ্গীতও দৃশ্যের সাথে যথাযথ সংযোগ স্থাপন করেছে। মাঝে মাঝে একটু বেশি চড়াও হলেও, সবচেয়ে উত্তেজনাময় দৃশ্যগুলোতে আবহসঙ্গীত ছাড়াই দৃশ্যগুলো কাজ করেছে। এবং সেটা সম্পূর্ণই পরিচালকের দক্ষতায়, তীক্ষ্ণ ভিজ্যুয়াল ভাষায়। অন্ধ যুবতী অড্রে হেপবার্নকে স্যাডিস্টিক খুনি অ্যালান আরকিনের অত্যাচার করার দৃশ্যগুলো একদম সাইলেন্টলি তোলা হয়েছে ক্যামেরায়। আলাদা আবহসঙ্গীত ছাড়াই। তাতে দৃশ্যগুলো আরো বাস্তবিক, আরো হাসফাঁসের অনুভূতি দেবার মতো হয়েছে।

দুজনের শরীরী অভিনয়ও ভূমিকা রেখেছে ওই জায়গায়। নাজুকতা প্রদর্শন করা অন্ধ মেয়ের চরিত্রে অড্রে হেপবার্ন নিখুঁত অভিনয়শিল্পী। তার পলকা দেহ, পোর্সেলিনের মতো মুখ- সবকিছুই তাকে চরিত্রটির জন্য নিখুঁত করে তুলেছে। তার নির্জনতাকে একদম কাছ থেকে অনুভব করা যায়। আর কুখ্যাত অপরাধীর চরিত্রে অ্যালান আর্কিন তো ভয় জাগান রীতিমতো। তার উপস্থিতিই হয়েছে অমন অশুভ। শরীরী অভিনয়কে এমনভাবে দৃশ্যমান করেছেন যে, সবচেয়ে গোবেচারা মুহূর্তেও তাকে দেখে কু-ডাক যে কারো মনেই ডেকে উঠবে। মঞ্চাভিনয়ের ধারাও অবশ্য আছে তার বাচিক অভিনয়ে।

এই সিনেমা সবচেয়ে বড় বিস্ময়টা রেখেছে ক্লাইম্যাক্সের জন্য। একটি ষাটের দশকের সিনেমার দীর্ঘ সেই ফাইনাল শোডাউন যতটা অভিভূত করে দর্শককে, সুপারহিরো আর বিশাল বাজেট ও সহজলভ্যতার ওই যুগে ব্লকবাস্টার সিনেমাগুলো তো ফিল্মমেকিংয়ের সেই নুয়্যান্সই তৈরি করতে পারে না। দীর্ঘ ক্লাইম্যাক্স দৃশ্যে অড্রে হেপবার্ন অবশেষে যখন বৈদ্যুতিক প্লাগ খুলতে সমর্থ হয়, তখনই তো সিনেমার নামের সেই আক্ষরিক অন্ধকার নামে। ‘ওয়েট আন্টিল ডার্ক।’ অন্ধকার নামার অপেক্ষা তখন ফুরায়। অন্ধকারে তারা দুজনেই এখন অন্ধ। এবং এই জায়গাতে এসেই হেপবার্নের অসহায়ত্ব তার শক্তি রূপে দাঁড়ায়।

টেরেন্স ইয়ং রিয়েল অ্যাকশানের স্বাদও দর্শককে দিয়েছেন। একটি সিকোয়েন্স আছে যেখানে শক থিওরিকে ইয়ং এমনভাবে প্রয়োগ করেছেন যা অবাক করে। সাসপেন্স সিনেমায় এমন একটা শক পাবার জন্য দর্শক প্রস্তুত থাকে না। ঘটনার তড়িৎবেগ, সঠিক প্লেসমেন্ট, অন্ধকার আর দর্শকের অপ্রস্তুতিকেই কাজে লাগানো হয়েছে এই সিকুয়েন্সে। আর ফলাফলটা হয়েছে মারাত্মক ভয়ের। হরর সিনেমার সবচেয়ে ভয়াল দৃশ্যের সাথে টেক্কা দেবার মতো ক্ষমতাশালী দৃশ্য এটি। এই ক্লাইম্যাক্স দৃশ্য তো মুক্তিপরবর্তী সময় থেকেই অন্যতম বিখ্যাত একটি দৃশ্য হিসেবে সম্মানিত হয়েছে। এখনো ‘গ্রেটেস্ট স্কেয়ারি সিনস’-এ এই দৃশ্যটার উল্লেখ আছে। সিনেমাটাও যেমন করে এর প্রভাব ধরে রেখে আজ ‘ক্লাসিক’ হয়ে রয়েছে।

—– —– —– —– —–

Film: WAIT UNTIL DARK (1967)

Genre: Psychological Thriller, Drama

Director: Terence Young