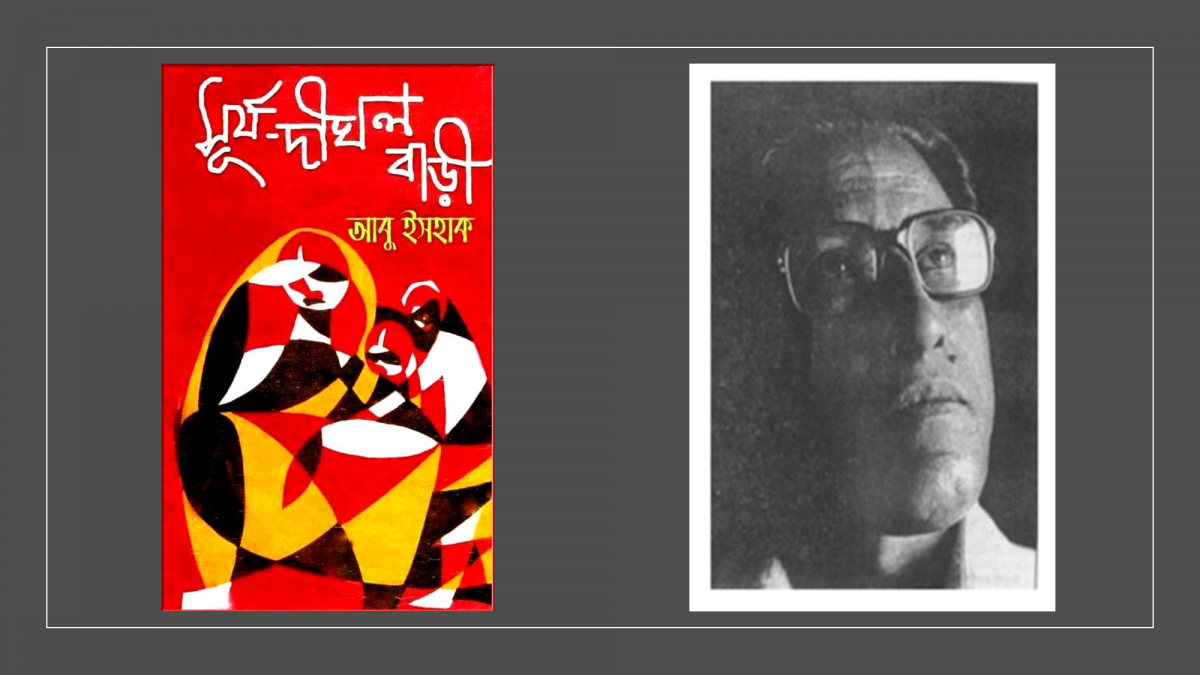

বাংলা কথাসাহিত্যের এক উজ্জ্বল নক্ষত্র আবু ইসহাক (১৯৩৬—২০০৩)। বাংলা সাহিত্যের সেই সকল লেখকদের একজন তিনি, যাদের রচনাসম্ভার সংখ্যার বিবেচনায় হয়তো খুব বেশি নয়, কিন্তু তাদের কৃতি সৃজনীশক্তি এবং মননশীলতার গুণে কালোত্তীর্ণ। সাহিত্যের অমরত্ব যেহেতু সংখ্যা দ্বারা নয়, বরং নির্ধারিত হয় সৃষ্টিশীলতা এবং সাহিত্যগুণে, তাই সর্বসাকুল্যে তিনটি উপন্যাস এবং দুটি গল্পগ্রন্থের রচয়িতা আবু ইসহাক পরিগণিত হন বাংলা সাহিত্যের প্রথম সারির কথাসাহিত্যিকদের তালিকায়।

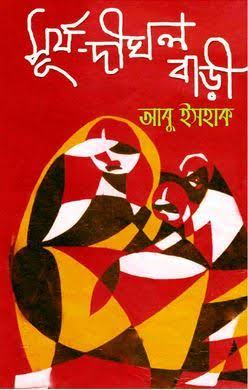

যে উপন্যাসটি তাকে একজন ‘আবু ইসহাক’ করে তুলেছে, সেটি ‘সূর্য দীঘল বাড়ী’। গ্রামীণ পটভূমিতে রচিত নারীচরিত্র-প্রধান উপন্যাসটি বাংলা সাহিত্যের এই শক্তিমান সাহিত্যিকের শ্রেষ্ঠতম সাহিত্যকর্ম বলে বিবেচিত। এটি ছিল তার প্রথম উপন্যাস, যার রচনাকাল ১৯৪৪-৪৮। বহু প্রকাশকের কাছে ধর্না দিয়ে নানামুখী ভোগান্তির পর ১৯৫১-৫২ সালে কবি গোলাম মোস্তফা সম্পাদিত মাসিক ‘নওবাহার’ পত্রিকায় ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হতে থাকে উপন্যাসটি। ১৯৫৫ সালে কলকাতার ‘নবযুগ প্রকাশনী’ থেকে এটি প্রথম পুস্তাকারে প্রকাশিত হয়। কলকাতা থেকে প্রকাশের পর এর রচনাশৈলী এবং বিষয়বস্তু সুধীজনের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে সক্ষম হয় এবং প্রতিভার স্বীকৃতিস্বরূপ নানা মহলে সমাদৃত হন ঔপন্যাসিক আবু ইসহাক। উপন্যাসটি তাকে এনে দেয় ১৯৬২-৬৩ বাংলা একাডেমি সাহিত্য পুরস্কার।

সাহিত্যখাত বিবেচনায় ‘সূর্যদীঘল বাড়ি’ গ্রামীণ পটভূমিতে রচিত একটি সামাজিক উপন্যাস। স্বামী পরিত্যক্তা এক নারীর বেঁচে থাকার সংগ্রাম এ উপন্যাসের প্রধান উপজীব্য। কাহিনী বিশ্লেষণে দেখা যায়, উপন্যাসের মূল প্রটাগনিস্ট জয়গুন নাম্নী এক প্রান্তিক শ্রমজীবী নারী। প্রথমপক্ষের পুত্র হাসু আর দ্বিতীয়পক্ষের কন্যা মায়মুনকে নিয়ে তার ঘর। প্রথম স্বামী জব্বার মুন্সী মারা যাওয়ার পর করিম বকশ নামে এক বদমেজাজী কৃষকের সঙ্গে তার বিয়ে হয়। তেতাল্লিশের মন্বন্তরের সময় আপন শিশুপুত্র কাসুকে রেখে কন্যা মায়মুনসহ জয়গুনকে তাড়িয়ে দেয় সে। খিদের তাড়নায় স্বামী পরিত্যক্তা জয়গুন একবুক আশা ও চোখভরা স্বপ্ন নিয়ে ছেলে-মেয়েকে সঙ্গে করে পাড়ি জমায় শহরে। কিন্তু নির্মম বাস্তবতায় খানখান হয়ে যায় প্রাচুর্য আর ভাগ্যদেবীর বরপ্রাপ্তির আশা, নিঃস্ব-তিক্ত-পঙ্কিল এবং মেকি শহুরে হাতছানি তাদের দূর করে দেয় গলাধাক্কা দিয়ে।

কঙ্কালসার দেহ আর অতিরিক্ত দুটি পেট নিয়ে ভিটেমাটিহীন উদ্বাস্তু জয়গুন আশ্রয় নেয় অসহায়ের সহায়, গ্রামের পরিত্যক্ত অপয়া ভিটে ‘সূর্য-দীঘল বাড়ী’তে। গ্রামীণ লোকজ বিশ্বাসে সূর্যের উদয়াস্তের দিক,অর্থাৎ পূর্ব-পশ্চিম বিস্তারী সূর্যদীঘল বাড়িকে অপয়া বিবেচনা করা হয়। বলা হয়, বহু বাসিন্দার অপঘাত মৃত্যু, ভূত-প্রেতের উপদ্রবের সাক্ষী এ বিরান বাড়িতে বাস করলে নির্বংশ হতে হবে। কিন্তু ‘নুন আনতে পান্তা ফুরোয়’ শ্রেণীর হতদরিদ্র মানুষের কি আর ভূতের ভয় করলে চলে? অসীম সাহসী জয়গুন তার ভ্রাতৃপত্নী, ভাতিজা এবং সন্তানদের দিয়ে এ ভিটাতে নতুন করে ঘর তোলে। পেটের তাগিদে পর্দা ঠেলে জয়গুন পার্শ্ববর্তী জেলা থেকে চাল এনে আশেপাশের গ্রামে ব্যবসা শুরু করে। পাশাপাশি বাড়িতে বাড়িতে ঘুরে ধান ভানা, শাক বিক্রি করা- যখন যে কাজ পায় তা-ই করতে থাকে।

দারিদ্র্যের কষাঘাতে সংসারের ছেলে-মেয়েগুলোও অল্প বয়স থেকেই অর্জন করে সংযম আর পরিশ্রমের শিক্ষা। হাসুর ছোট্ট কাঁধ মায়ের সাথে ভাগ করে নেয় জীবিকা নির্বাহের বোঝা, স্টেশনে-লঞ্চ-স্টিমার ঘাটে কুলিগিরি এবং অন্যান্য ছোটখাট কাজ করে সংসারের চাকা সচল রাখতে প্রাণপণ চেষ্টা করে সে। আর দশ বছরের শীর্ণকায় মায়মুন তার অপুষ্ট হাতে সামলায় ঘর-গৃহস্থালির কাজ। কিন্তু বাদ সাধে রক্ষণশীল সমাজ। জয়গুনের স্বাধীন চলাফেরাকে খারাপ দৃষ্টিতে দেখে সমাজপতিরা। গ্রামের মোড়ল গদু প্রধানের লালসার দৃকপাত ঘটে জয়গুনের উপর। তৃতীয় স্ত্রী হিসেবে জয়গুণকে বিয়ে করতে চাইলে সে দৃঢ়তার সাথে প্রত্যাখ্যান করে গদু প্রধানকে। নানা ছলচাতুরির আশ্রয় নিয়ে জয়গুনের জীবিকার পথ বন্ধ করে তাকে বশে আনবার ফন্দি করে সে।

একটা সময় সন্তানকে সুস্থ করে দেওয়ার কৃতজ্ঞতাস্বরূপ জয়গুনকে আবার বিয়ের প্রস্তাব দেয় তার প্রাক্তন স্বামী করিম বকশ। প্রতিহিংসার বশবর্তী হয়ে ভিটা থেকে জয়গুনদের উচ্ছেদের ষড়যন্ত্র করে গদু। উপন্যাসের শেষাংশে তার নিষ্ঠুর ষড়যন্ত্রে ভেঙে যায় কোনোমতে জোড়াতালি দিয়ে চলা গরিবের সংসার- প্রাণ যায় করিম বকশের, শেষ আশ্রয়টুকু ত্যাগ করে কেবল দুর্ভাগ্যকে পুঁজি করে অনিশ্চিতের পথে যাত্রা করতে বাধ্য হয় পুরুষতন্ত্রের নির্মম বলি জয়গুন ও তার পরিবার।

তেতাল্লিশের দুর্ভিক্ষ, দেশভাগ, নবগঠিত পাকিস্তান নিয়ে বাংলার মানুষের আশাভঙ্গ, তৎকালীন পশ্চাৎপদ গ্রামীণ সমাজের কুসংস্কার, অভাব-অনটন, ধর্মভীরু সমাজে ধর্মকে আশ্রয় করে মোড়ল শ্রেণীর মানুষের ছলচাতুরী-ভন্ডামী, দুর্বলের উপর অত্যাচার, দুর্নীতি, ষড়যন্ত্র, পুরুষতন্ত্রের নির্যাতন ও শোষণের যাঁতাকলে পিষ্ট গ্রামীণ বাংলাদেশের এক নারীর জীবন সংগ্রামের অনুপুঙ্খ ছবিতে চিত্রিত ‘সূর্য দীঘল বাড়ী’। লেখকের ব্যক্তিগত স্মৃতিচারণ থেকে জানা যায়, এ উপন্যাসের জীবনরস তিনি সংগ্রহ করেছিলেন তার দৃষ্ট যাপিত জীবন থেকেই। সেজন্যই বোধকরি উপন্যাসের ভাষা হিসেবে প্রমিত ভাষার পাশাপাশি সংলাপগুলোতে লেখক বেছে নিয়েছেন আঞ্চলিক কথ্যভাষাকে, তদুপরি উপন্যাসের কাহিনী ও সামাজিক প্রেক্ষাপট লাভ করেছে জীবন্ত রূপ। উপন্যাসটি শুরু হয়েছে ইতিহাসের কর্কট কাল দেশভাগের অব্যবহিত পূর্বে তেতাল্লিশের ভয়াল মন্বন্তরের ভয়াবহতা দিয়ে। শহরে ঠাঁই না পাওয়া গ্রামফেরত মানুষদের বিবরণ লেখক দিচ্ছেন এভাবে,

ভাতের লড়াইয়ে হেরে যায় তারা। অতীতের কান্না চেপে, চোখের জল মুছে তারা আসে, কিন্তু মানুষের চেহারা নিয়ে নয়। শিরদাঁড়া বেঁকে গেছে, পেট গিয়ে মিশেছে পিঠের সাথে। … তবুও তারা ভাঙা মেরুদণ্ড নিয়ে সমাজ ও সভ্যতার মেরুদণ্ড সোজা করে ধরবার চেষ্টা করে। …পঞ্চাশের মন্বন্তরে হোঁচট খাওয়া দেশ আবার টলতে টলতে দাঁড়ায় লাঠি ভর দিয়ে।

ফিরে আসা জনতার এমন সকরুণ বর্ণনার মধ্য দিয়ে লেখক দৃশ্যপটে হাজির করেন জয়গুন এবং তার পরিবারকে, দুর্ভিক্ষপীড়িত আপামর জনগোষ্ঠীর একটি প্রতীকী পারিবারিক চিত্র হিসেবে। ভাগ্যের ফেরে জয়গুন নিজে নিষ্কৃতি পেয়েছে দুর্ভিক্ষ থেকে, কিন্তু সেই দুর্ভিক্ষ গ্রাস করেছিল তার সোনার সংসার আর লালিত স্বপ্নগুলোকে। একদম শূন্যতা থেকে এভাবে শুরু হয় জয়গুনের সংগ্রামী পথচলা। সমাজের শোষণ, নিপীড়নকে পায়ে দলে, অশিক্ষা, কুশিক্ষা, অজ্ঞতা আর কুসংস্কারাচ্ছন্ন সমাজের হীন সমাজপতিদের তৈরি করা হীনতর নিয়ম ভেঙে এগিয়ে যায় জয়গুন।

নিজের চেষ্টায় অকূল পাথারে কূল খুঁজে পায় সে, ‘লজ্জাশরম’ বিসর্জন দিয়ে তাকে ঝাঁপিয়ে পড়তে হয় কাজে, নয়তো পেট চলবে কী করে! কিন্তু তার সমাজ বড় রক্ষণশীল। দরিদ্র এবং নারী- এ দুই পরিচয় যেন তাকে প্রতিকারহীন শোষণের দুটি ভিন্ন অভিধা দেয়। তার নিজের পালিত হাঁসের ডিম সে পুত্র মারফত দান করে আসে মসজিদে, কিন্তু ইমাম সাহেব ‘হারাম’ আখ্যা দিয়ে তা নিতে অস্বীকৃতি জানান, কেননা ‘বেগানা-বেপর্দা’ জয়গুন কাজ করে খায় অন্যের বাড়িতে ও ভিন-গ্রামে। মেয়ের বিয়েতে তাকে ‘তওবা’ করতে হয় এই মর্মে যে, তাকে বাইরের কাজ বন্ধ করে দিতে হবে। পরিবারের প্রধান আয়ক্ষম মানুষটির ঘরে হাতগুটিয়ে বসে থাকার দরুন তীব্র অভাব, অনাহার দেখা গেলেও, খোদার প্রতি অটল শ্রদ্ধাশীল জয়গুণ তওবা ভঙ্গ করেনি।

এ অংশে সাধারণ মানুষের সরল ধর্মবিশ্বাস এবং ধর্মের প্রতি শ্রদ্ধার সাথে আমরা প্রত্যক্ষ করি আধিপত্যবাদী পুরুষতান্ত্রিক সমাজ কী করে শোষণের কৌশল হিসেবে চিরকাল কুসংস্কার, ধর্মীয় গোঁড়ামি, সামাজিক প্রতিপত্তিকে অস্ত্র বানিয়ে রাখে। ধর্মের দোহাই দিয়ে তারা জয়গুনকে তওবা করিয়ে চার দেয়ালে বন্দি করে রাখে, কিন্তু কখনোই তার বাড়িতে একবেলার খাবারের ব্যবস্থা করেনি, করেনি কোনো বিকল্প হালাল আয়ের ব্যবস্থা, জয়গুনকে দীর্ঘসময় তার নাড়ি-ছেঁড়া ধন থেকে আলাদা করে রাখার সময়, এমনকি জয়গুনের মেয়েকে শ্বশুরবাড়িতে অন্যায়ভাবে বের করে দেয়ার পরেও কেউ আসেনি জয়গুনের পাশে দাঁড়াতে। উপরন্তু সমাজপতিদের কুদৃষ্টি আপতিত হয়েছে নিঃস্ব জয়গুনের ওপর। এর চূড়ান্ত কদাকার রূপ আমরা দেখি জয়গুন ও তার পরিবারকে ভিটেমাটি ছাড়া করার মধ্য দিয়ে। কুসংস্কার এবং সামাজিক কূপমণ্ডুকতার এরূপ জীবন্ত চিত্র সমসাময়িক ‘জননী’, ‘লালসালু’ কিংবা তৎপরবর্তী ‘হাজার বছর ধরে’র মতো ‘সূর্য-দীঘল বাড়ি’তেও সার্থকভাবে বিধৃত হয়েছে।

সমাজের গভীরে শিকড় গেড়ে বসা এ হীন ব্যবস্থার বিরুদ্ধে লেখক দাঁড়া করান সাহসী জয়গুনকে। আবু ইসহাকের লেখনীর মূল উপজীব্য অস্তিত্বের সংগ্রাম। ‘মহাপতঙ্গ’, ‘হারেম’, ‘পদ্মার পলিদ্বীপ’-এর সেই দ্রোহচেতনা বক্ষ্যমাণ উপন্যাসেও সমানভাবে প্রকট জয়গুণের চরিত্রে। তার প্রতিফলন আমরা দেখি, গ্রামের অশিক্ষিত-প্রান্তিক নারী জয়গুনের গভীর দার্শনিকতার বোধে,

না খাইয়া জানেরে কষ্ট দিলে খোদা ব্যাজার অয়। মরলে পরে খোদা জিগাইব, তোর আত-পাও দিছিলাম কিয়ের লেইগ্যা? আত দিছিলাম খাটবার লেইগ্যা, পাও দিছিলাম বিদ্যাশে গিয়া ট্যাকা রুজি করনের লেইগ্যা।

উপন্যাসের একটা সময়ে সংস্কারের ঘুনপোকা কুঁড়ে কুঁড়ে খেতে থাকে জয়গুনকে। তার মনে হয়, রাস্তার পুরুষ মানুষদের সাথে হেঁটে, কাজ করে সে খোদার কাছে পাপ করছে। গ্রামীণ ছড়ায় দোজখের বিবরণ তাকে ভয়ার্ত করে। কিন্তু ক্ষুধাতুর পেট কি আদেশ-নিষেধ মানে? মানুষকে সমস্ত বাঁধা ভেঙে বাইরে বের করে আনাই যে তার ধর্ম! ছেলে-মেয়েগুলোর অনাহারক্লিষ্ট কচি মুখ তাকে ভুলিয়ে দেয় তওবার কথা- সে উপলব্ধি করে জীবনরক্ষা করাই ধর্মের প্রথম ও শ্রেষ্ঠ মন্ত্র।

আবু ইসহাক তাঁর এই স্মরণীয় উপন্যাসে জয়গুনের চরিত্রকে কেন্দ্র করে এক চরম বুভুক্ষার চিত্র এঁকেছেন। ছিন্নমূল মানুষেরা জীবনের সর্বত্রই বঞ্চিত। শহুরে বিলাস, স্বাচ্ছন্দ্যের পশ্চাদপটে অনলগ্রাসী আক্রমণের অসহায় শিকার হয় সর্বত্যাগী সর্বোপেক্ষিত জয়গুনরা। আবু ইসহাক পরম নিষ্ঠার সঙ্গে সেই আহত ও অপমানিত জীবনের কথাই উপন্যাসের প্রতি পংক্তিতে বিধৃত করেছেন। সেই বিধৃতিকে চলচ্চিত্রের ভাষায় রূপদান করেছেন মসিহ উদ্দিন শাকের ও শেখ নিয়ামত আলী। ১৯৭৯ সালে নির্মিত ‘সূর্য দীঘল বাড়ী’ ছিল বাংলাদেশের সরকারি অনুদানপ্রাপ্ত প্রথম পূর্ণদৈর্ঘ্য চলচ্চিত্র। ছয়টি আন্তর্জাতিক এবং বিভিন্ন বিভাগে নয়টি জাতীয় পুরস্কার লাভ করে দর্শকপ্রিয় এবং মননশীল চলচ্চিত্রটি। এছাড়া ‘সূর্যদীঘল বাড়ী’ ডাচ, উর্দুসহ বিভিন্ন বিদেশী ভাষায় অনূদিত হয়েও ব্যাপক খ্যাতি অর্জন করেছে। বইটি যে কতখানি সফল, তা এর পুরস্কারের তালিকা আর দেশী-বিদেশী স্বীকৃতি দেখলে পাঠকমাত্রই উপলব্ধি করতে পারেন।

সব মিলিয়ে ‘সূর্যদীঘল বাড়ী’ সুদূরপ্রসারী জমিনে আঁকা এক মহা উপন্যাস। উপন্যাসের সূর্যদীঘল বাড়ীটি কেবলমাত্র থাম-খুঁটি আর কয়েকখানা অন্ধকার ঘরের নিথর আলয় হয়ে থাকেনি,বরং হয়ে উঠেছে গোটা পুরুষতান্ত্রিক সমাজের প্রতিরূপ। আধিভৌতিক সূর্যদীঘল বাড়ীর মতোই এ সমাজ নারীর পক্ষে অশুভ- পদে পদে সে শৃঙ্খলিত করতে চায় নারীর স্বতঃস্ফূর্ত ছন্দিত গতিকে, নানা নিয়মের বেড়াজালে তাকে আটকে রাখতে চায় সন্তান উৎপাদনের যন্ত্র আর সেবাদাসী হিসেবে, রক্তমাংসের নারী এখানে মাথা তুলে দাঁড়াতে পারে না, হয়ে পরে স্থাণু। সেখানে আত্মমর্যাদা আর আপন চেষ্টায় সম্মান অর্জনের প্রতীকী নাম হয়ে ওঠে জয়গুন। জয়গুনেরাই ভাঙার চেষ্টা করে এই অসাম্যের দেয়াল, শিকল ভেঙে ওড়াতে চায় সাম্যের বিজয়কেতন। কখনো তারা সফল হয়, কখনো বা অসফল- কিন্তু সজোরে কুঠারাঘাত করে যায় সমাজের ভিত্তিমূলে। তাই নিঃসন্দেহে গভীর জীবনবোধ, নারীর মর্যাদা আর বলিষ্ঠ ব্যক্তিত্বের সমবায়ে ‘সূর্যদীঘল বাড়ী’ সাহিত্যাকাশে উজ্জ্বল কালপুরুষ হয়ে বেঁচে থাকবে আজীবন।

অনলাইনে কিনুন- সূর্য দীঘল বাড়ী