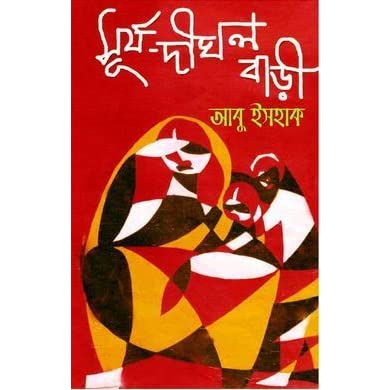

একটি কিংবদন্তি উপন্যাসের সবচেয়ে সবচেয়ে বড় বৈশিষ্ট্য হলো, তার প্রতিটি দৃশ্যপটের একেবারে নিখুঁত ব্যাখ্যা থাকা, যাতে বাদ দেওয়া যাবে না সবুজ ঘাসের উপর জমে থাকা স্বচ্ছ শিশির কিংবা ভোরের কাকের দুর্গন্ধময় বিচরণও। অর্থাৎ, প্রতিটি দৃশ্যের প্রতিটি উপাদানের উপস্থিতি পুঙ্খানুপুঙ্খ হওয়া চাই। সেদিক থেকে বিবেচনা করলে, আবু ইসহাকের লেখা এই উপন্যাসটি সফল বলা চলে।

১৯৫৫ সালে সালে প্রকাশিত হওয়া ‘সূর্য দীঘল বাড়ি’ উপন্যাসের প্রেক্ষাপট ছিল ১৯৪৩ সালের দুর্ভিক্ষ আর ১৯৪৭ সালের ভারত-পাকিস্তানের দেশভাগের সময়। তখনকার দিনে নারীকে ঘরকে থেকে বের হতে দেওয়া হতো না। এক কঠোরতার লোকচক্ষুর আড়ালে তাদের যেন লুকিয়ে রাখা হত। নারী জাগরণের অগ্রদূত বেগম রোকেয়া যেমন নারীকে ঘর থেকে বের করে এনে শিক্ষিত করে তুলেছেন; তেমনি কুসংস্কার, ধর্মীয় গোঁড়ামি, পুরুষতন্ত্রের নির্যাতন ও ধনবান শোষণের যাঁতাকলে পিষ্ট গ্রামীণ সমাজকে উপেক্ষা করা এক নারী চরিত্র জয়গুনের জীবন সংগ্রামের চিত্র তুলে ধরা হয়েছে এ উপন্যাসে।

কবি কাজী নজরুল ইসলাম সবসময় তার সাম্যবাদী কাব্য দিয়ে নারীকে পুরুষের সমকক্ষ করতে চেয়েছেন। দুর্ভাগ্যবশত এই পুরুষতান্ত্রিক সমাজ সেটা খুব কমই হতে দিয়েছে। যুগ যুগ ধরেই নারীদের দুর্বল মনে করা হতো। সমাজের রীতিনীতির দোহাই দেখিয়ে তাদের কাজের জন্য বাইরে যেতে দেওয়া হতো না। কিন্তু, পেটে যদি খাবার না থাকে,তবে সমাজের রীতিনীতি মেনে লাভটা কী?

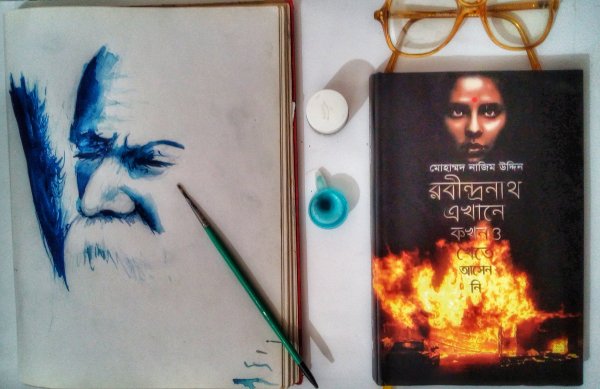

লেখক পরিচিতি

বাংলা উপন্যাসের এক উজ্জ্বল নক্ষত্র হিসেবে আবির্ভূত হয়েছিলেন ঔপন্যাসিক আবু ইসহাক। তিনি তার সাবলীল লেখন দ্বারা প্রভাবিত করেছেন সমাজের গতানুগতিক নানা সমস্যার নাড়িনক্ষত্র, তুলে ধরেছেন গ্রামীন সমাজের মানুষের জীবন সংগ্রাম। ১৯২৬ সালে জন্ম নেওয়া এই ঔপন্যাসিকের জন্মস্থান ছিল শরিয়তপুর জেলার শিরঙ্গল গ্রামে। তার পিতা মোহাম্মদ এবাদুল্লাহ, মাতা আতাহারুন্নিসা।

কাজী নজরুল ইসলাম সম্পাদিত নবযুগ পত্রিকায় আবু ইসহাকের ‘অভিশাপ’ নামে একটি গল্প প্রকাশিত হয়। পরে কলকাতার সওগাত, আজাদ প্রভৃতি পত্রিকায় তার বিভিন্ন রচনা প্রকাশিত হয়। এরপর রচিত হতে থাকে একে একে বিভিন্ন ধারার উপন্যাস। তার ১৯৮৬ সালের উপন্যাস ‘পলিদ্বীপ’-এ ফুটে উঠেছে শ্রমজীবী মানুষের জীবন সংগ্রাম।

তার প্রকাশিত গল্পগ্রন্থ দুটি; ‘হারেম’ (১৯৬২) ও ‘মহাপাত্র’ (১৯৬৩)। উপন্যাসের অনুরূপ গল্পগুলোতেও ভূমিহীন মানুষ, যুদ্ধ-বিধ্বস্ত ও দুর্ভিক্ষপীড়িত মানুষের জীবন এবং বিভিন্ন পেশাজীবী জীবনের নানা সমস্যা স্থান পেয়েছে। তার রচিত একমাত্র নাটক ‘জয়ধ্বনি’। তার স্মৃতিচারণমূলক রচনা ‘স্মৃতিবিচিত্রা’ প্রকাশিত হয় ২০০১ সালে। এমনকি অভিধানপ্রণেতা হিসেবেও আবু ইসহাকের একটি বিশিষ্ট পরিচয় আছে।

সাহিত্যকর্মে অবদানের জন্য আবু ইসহাক ‘বাংলা একাডেমী সাহিত্য পুরস্কার’ (১৯৬৩), ‘সুন্দরবন সাহিত্য পদক’ (১৯৮১), ‘বাংলাদেশ লেখিকা সংঘ সাহিত্য পদক’ (১৯৯০), ‘একুশে পদক’ (১৯৯৭), ‘স্বাধীনতা পদক’ (মনণোত্তর, ২০০৪) এবং ‘শিশু একাডেমী পদক’ (মরণোত্তর, ২০০৬) লাভ করেন। ২০০৩ সালের ১৬ ফেব্রুয়ারি ঢাকায় তার মৃত্যু হয়।

কাহিনী সংক্ষেপ

“ক্ষুধার রাজ্যে পৃথিবী গদ্যময়

পূর্নিমার চাঁদ যেন ঝলসানো রুটি।”– সুকান্ত ভট্টাচার্য

মানবক্ষুধা এমন এক পাকস্থলিগত তাড়না, যা কোনো আইন কিংবা ধর্মজাতের হিসাবনিকাশ না মেনেই মানুষকে টেনে নিয়ে আসে বাস্তবতার এক কঠিন কর্মযজ্ঞের দরজায়। ঠিক যেমন ভাতের লড়াইয়ে জয়গুন পেছনে রেখে আসে স্বামী-স্ত্রী, পুত্র-কন্যা আর ভাই-বোনকে।

দ্বিতীয় স্বামী থেকে তালাকপ্রাপ্ত হয়ে দুটি সন্তান নিয়ে অনেক আশা-ভরসা নিয়ে তারা গ্রাম ছেড়ে শহরের বুকে পা বাড়িয়েছিল। সেখানে মজুতদারের গুদামে চালের প্রাচুর্য, হোটেলের রসতৃপ্ত খাবারের ভিড় দেখে তাদের জিভ শুকিয়ে কাঠ হয়ে যায়। এক মুঠো ভাতের জন্য রাস্তার নেড়ি কুকুরের সাথে খাবার কাড়াকাড়ি করতে গিয়ে ক্ষতবিক্ষত হয় তারা। তাদের শিরদাঁড়া বেঁকে গেছে। পেট আর পিঠের প্রশস্ততা যেন সরু কাঠের আকার ধারণ করেছে। তবুও তারা ভাঙা মেরুদণ্ড দিয়ে সমাজ ও সভ্যতার সোজা মেরুদণ্ড আঁকড়ে ধরবার চেষ্টা করে।

মাঝেমধ্যে গাছের নিচে বৃষ্টিতে ভিজে, রোদে পুড়ে নিজেকেই প্রকৃতির ‘রেসিপি’ সাজতে হয়। না খেয়ে কাটাতে হয় দিনের পর দিন। অতঃপর শহরের মানুষের জাঁকজমক আর শৌখিন পথচারীর পোশাকের চমকের মাঝে কারো দরজায় পাত্তা না পেয়ে তারা গ্রামে ফিরে আসে, নতুন এক আশায়।

জয়গুন গ্রামে আসে একটিমাত্র আশা নিয়ে। গ্রামে ছেড়ে যাওয়া একটি ভিটে আছে তার, যার অর্ধেক অংশের মালিক সে। বাকি অর্ধেকের মালিক তার নাবালক ভাইপো শফি। শফিকে নিয়ে শফির মা আসে। তাদেরও মাথা গুঁজবার ঠাঁই নেই। শেষে তারা ভেবেচিন্তে এই ভিটেটার জঙ্গল সাফ করে দুটো নতুন বাড়ি টেনে তোলে।

বাড়ির মুখখানা পূর্ব ও পশ্চিমে, সূর্যের উদয়াস্তের দিকে। তাই এর নাম সূর্য দীঘল বাড়ি। গায়ের লোকেরা বিশ্বাস করে, এ বাড়িতে ভূত-প্রেত আছে। তাই এখানে কেউ টিকতে পারে না। যারাই এখানে থেকেছে, তাদের অনেকেই আকস্মিকভাবে মরেছে। তবে সে যা-ই হোক, সব ভয়টয় তারা চেপেচুপে সূর্য দীঘল বাড়িতে বসবাস করা শুরু করল। বাঁচার জন্য এক টুকরো ছাউনি হলেও যে চাই।

কিন্তু সূর্য দীঘল বাড়িতে নিজেদের বাসস্থান গেড়েও তাদের বাস্তবতার পরিবর্তন হলো না। সকালবেলা দু’নলা পান্তা ভাত মুখে দিলেও দুপুরের খিদে চেপে রাখতে হয়। কখনো কখনো রাতের খাবারটাও হয় না। এভাবে যে বেশিদিন টেকা যায় না।

জয়গুনের দুই ছেলে ও এক মেয়ে। এর মধ্যে এক ছেলেকে তার প্রাক্তন স্বামী করিম বক্স রেখে দিয়েছে। স্বামীর সংসারকে বিদায় জানানোর পর করিম বক্স তার রেখে দেওয়া ছেলেটাকে জয়গুনের কাছেধারে ঘেঁষতে দেয় না। বড়ই কঠিন পাথরের মন তার। তাই জয়গুন তার বাকি সন্তানদের নিয়ে এই সূর্য দীঘল বাড়িতে থাকে।

একবেলা খাবার জোটাতে জয়গুনকে বাইরে গিয়ে কাজ করতে হয়। তবে তার বাইরে গিয়ে রোজগার করার ব্যাপারখানাতেই গ্রামের মোড়ল গদু পরাধানের ছিল প্রচুর মতবিরোধ। তার অবশ্য ব্যক্তিগত কারণও আছে। জয়গুনের প্রথম স্বামী ছিল গদু পরাধানের বন্ধু। বন্ধুর বউয়ের এমন ‘উচ্ছৃঙ্খল’ চলাফেরা এভাবে মেনে নিতে পারে না সে। এ উপন্যাসে গদু পরাধানকে দেখা যায় পুরুষতান্ত্রিক সমাজের হর্তাকর্তা কিংবা উপন্যাসের এক খলনায়ক হিসেবে।

জয়গুন চরিত্রটি ব্যবহৃত হয়েছিল বর্তমানের নারী সমাজের আত্মোন্নয়নের প্রতীকী অর্থ হিসেবে। শত ঝড়-ঝঞ্ঝা উপেক্ষা করে নিজের সিদ্ধান্ত, নিজের ও পরিবারকে বাঁচিয়ে রাখার সংগ্রামকে সে তিলে তিলে কীভাবে গড়ে তোলে, সেটাই এ চরিত্রে প্রতিফলিত হয়েছে। স্বামীর অত্যাচার, গ্রামের মানুষের অবহেলা-অবজ্ঞা আর কুংসস্কারের ফাঁদে পা না দিয়ে সে তার মনকে রেখেছে শক্ত।

এখানে ঔপন্যাসিক বেশ সুচতুরতার পরিচয় দিয়েছেন। সমাজের প্রথা ভাঙার পর একজন নারীর যতগুলো সমস্যার মুখোমুখি হতে হয়, তার সবগুলোই জয়গুন চরিত্রকে মুখোমুখি করিয়েছেন এবং সেসব প্রতিকূলতা জয়গুন তার বুদ্ধিমত্তা দিয়ে কাটিয়ে উঠেছে। এমনকি জয়গুনের প্রতিটি সংলাপ ছিল হৃদয়স্পর্শী।

পুরুষতান্ত্রিক সমাজে নারীকে সমকক্ষ না করবার কিংবা নারীকে দুর্বল মনে করবার মানসিক অসুস্থতা থেকেই ধর্মের অপব্যাখ্যা দিয়ে নারীদের সামনে এগোতে দেওয়া হয় না। আর এই ব্যাপারটিই ছিল এ উপন্যাসের প্রধান বিবেচ্য বিষয়।

“ক্ষুধার অন্ন যার নেই, তার আবার কিসের পর্দা, কিসের কি? জয়গুন বুঝেছে, জীবন রক্ষা করাই ধর্মের প্রথম ও শ্রেষ্ঠ মূলমন্ত্র। জীবন রক্ষা করতে ধর্মের যেকোনো অপ-আক্রমনের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করতে সে প্রস্তুত। উদরের আগুন নেবাতে দোজগের আগুনে ঝাপ দিতেও তার কোনো ভয় নেই।”

এখানে লক্ষণীয়, লেখক ধর্মকে হেয় করেননি। তিনি হেয় করেছেন ধর্মের অপব্যাখ্যা দেওয়া মানুষদের। যারা ধর্মের চেয়েও নিজের স্বার্থকেই বড় করে দেখে। ধর্মীয় গোঁড়ামি মনের ভেতর বেঁধে রাখা কুসংস্কারচ্ছন্ন মানুষদের নিন্দা জানিয়েছেন তিনি।

সিনেমা

কালজয়ী এই উপন্যাস নিয়ে ১৯৭৯ সালে ‘সূর্য দীঘল বাড়ি’ নামে একটি সিনেমা বানানো হয়। এর পরিচালক ছিলেন মহিউদ্দিন জাকের এবং শেখ নিয়ামত আলী। এতে অভিনয় করেন ডলি আনোয়ার, রওশন জামিল, জহিরুল হক, এটিএম শামসুজ্জামানসহ আরো অনেকে।

জয়গুন চরিত্রে অভিনয়ের জন্য প্রথমে ফেরদৌসী মজুমদারকে প্রস্তাব দেওয়া হয়। পরিবারকে সময় দেয়ার জন্য তিনি তা করতে পারেননি। ফেরদৌসী মজুমদার জয়গুন চরিত্রে রূপদানের জন্য পরে ডলি আনোয়ারের নাম প্রস্তাব করেছিলেন। ডলি আনোয়ার এ চরিত্রে অনবদ্য অভিনয় করেন।

একটি সিনেমা বানাতে সিনেমার প্রযোজকের নিজস্ব কিছু ভাবনা ও চাহিদা থাকে। সেজন্য মূল উপন্যাসের হুবহু সিনেমা বানানো হয় না। যেমনটা এই সিনেমাটির ক্ষেত্রে দেখা যায়। মূল উপন্যাসের দেখা যায়, মায়মুনের বিয়ের সময় শর্তের অধিক মানুষ বিয়ের দাওয়াতে আসায় খাবার দাবারে হিমশিম খায় জয়গুন। যার কারণে শফির মা জয়গুনকে বুদ্ধি দেয়, কদু ও শোলমাছের তরকারিতে দুই বদনা পানি এবং ডালের মধ্যে এক বদনা পানি মিশিয়ে দিতে। এতে তরকারিতে বরকত হবে এবং শর্তের অধিক মানুষকে খাওয়ানো যাবে নির্বিঘ্নে।

কিন্তু চলচ্চিত্রে দেখা যায়, তরকারিতে পানি মেশানোর বুদ্ধিটা শফির মার নয়, বরং জয়গুনের ছেলে হাসুর ছিল। এছাড়াও সিনেমায় উপন্যাসের অনেকগুলো সংলাপ পরিবর্তন করা হয়। সবমিলিয়ে তবুও সিনেমাটি মূল উপন্যাসের অনেকটা কাছাকাছি যেতে পেরেছে, কারণ এতে সবার অভিনয় ছিল প্রশংসনীয়।

সিনেমাটি ১৯৮০ সালে জার্মানির ম্যানহেইম চলচ্চিত্র উৎসবে তিনটি বিভাগে এবং পর্তুগালের ফিগুএরা দা ফোজ চলচ্চিত্র উৎসবে একটি বিভাগে পুরস্কার লাভ করে। এছাড়াও এর ঝুলিতে রয়েছে শ্রেষ্ঠ চলচ্চিত্র ও পরিচালকসহ মোট আটটি বিভাগে জাতীয় চলচ্চিত্র পুরস্কার।