রহস্য, রোমাঞ্চ, ভয়-বীভৎসতা এবং জাদুবাস্তবতার মিশেলে একেবারে নিজস্ব একটি ঘরানার জন্ম দিয়েছিলেন ফ্রানৎস কাফকা (১৮৮৩-১৯২৪), যে ঘরানাকে বর্তমান পৃথিবীর সাহিত্যবোদ্ধারা ‘কাফকীয়’ বিশেষণে বিশেষায়িত করে থাকেন।

আধুনিক সাহিত্যের অন্যতম পুরোধা হিসেবে আজ বিশ্বব্যাপী সমাদৃত কাফকা। তারই শ্রেষ্ঠতম গল্পগুলোর একটি হলো ‘দ্য হাঙ্গার আর্টিস্ট’, যার বাংলান্তর করলে দাঁড়ায় ‘ক্ষুধাশিল্পী’।

১৯২২ সালে প্রথম প্রকাশিত এই গল্পে শিল্পের সাথে কৃচ্ছ্রসাধন, নিঃসঙ্গতা, আত্মিক দারিদ্র্যতা, জনপ্রিয় ঘরানার সাংঘর্ষিকতা, এবং পরিশেষে অকিঞ্চিৎকর মৃত্যুকে খুবই সূক্ষ্মভাবে তুলে ধরা হয়েছে। যে অস্তিত্ববাদ তত্ত্বের প্রচার কাফকা তার লেখনীর মাধ্যমে করতেন, সেটিও বিমূর্তভাবেও ধরা দিয়েছে এই গল্পে।

কাফকার জীবনের একদম শেষ দিককার গল্প এটি, যা তার প্রস্তুত করে যাওয়া শেষ গল্প সংকলন ‘দ্য হাঙ্গার আর্টিস্ট’-এ জায়গা পেয়েছে।

তৃতীয় পুরুষের জবানিতে বর্ণিত এই গল্পের শুরুতেই কাফকা ফিরে গেছেন উনবিংশ শতকের কোনো এক সময়ে, যখন অস্ট্রিয়াতে ক্ষুধাশিল্প নামের এক প্রকার খেলা চালু ছিল। পেশাদারভাবে কিছু লোক না খেয়ে থাকত, এবং লোকে টিকিট কেটে তাদের দেখতে যেত, ঠিক যেভাবে লোকে যায় চিড়িয়াখানায় জীবজন্তু দেখতে, কিংবা সার্কাসে রোমাঞ্চকর দড়াবাজি দেখতে।

গল্পের শুরুতেই সাধারণভাবে ক্ষুধাশিল্পীদের বিবরণ দেয়া হয়েছে, এবং তারপর মূল আলো ফেলা হয়েছে একজন নির্দিষ্ট শিল্পীর উপরে। গল্পে বলা হয়েছে কীভাবে খাঁচায় বন্দিদশায় না খেয়ে দিন কাটাত ক্ষুধাশিল্পীরা, আর তাদের দেখতে ভিড় জমে যেত আগ্রহী দর্শনার্থীদের। কেউ কেউ আবার ক্ষুধাশিল্পীদের উপবাসের সত্যতা সম্পর্কে সন্দিহান থাকায়, তিনজন পর্যবেক্ষক (সাধারণত কসাই) নিয়োগ দেয়া হতো যেন তারা সার্বক্ষণিক নজর রাখতে পারে ক্ষুধাশিল্পীর উপর। অথচ তা সত্ত্বেও কিছু লোকের মনে সন্দেহ রয়েই যেত, কোনো না কোনোভাবে নিশ্চয়ই ক্ষুধাশিল্পীর খাদ্যসংস্থান হচ্ছে, খাদ্যশিল্পী প্রবঞ্চিত করছে দর্শনার্থীদের।

মুষ্টিমেয় মানুষের এই সন্দেহপরায়নতা কিংবা অবিশ্বাসে বিরক্ত হতো এই গল্পের বিশেষ সেই ক্ষুধাশিল্পী। একইভাবে সে বিরক্ত হতো তার আয়োজকের উপরও যে কেন তাকে চল্লিশ দিন বাদেই উপবাস ভাঙতে বাধ্য করা হচ্ছে। অবশ্য আয়োজকের কাছেও এর একটি অকাট্য যুক্তি রয়েছে: চল্লিশ দিনের বেশি না-খেয়ে-থাকা ক্ষুধাশিল্পীর উপর থেকে আগ্রহ হারিয়ে ফেলে সাধারণ মানুষ, যা তার ব্যবসার জন্য অসুবিধাজনক বিষয় হয়ে দাঁড়ায়।

আয়োজক কর্তৃক উপবাস ভঙ্গে বাধ্য হলেও মনে মনে ক্ষুব্ধতার পরিমাণ বাড়তে থাকে ক্ষুধাশিল্পীর, কেননা সে তো খেতে চায় না, সে চায় নিজের না-খেয়ে-থাকার রেকর্ড আরো জোরালো করতে, নিজের শিল্পকে সুসংহত করতে।

এভাবে দিনের পর দিন নিজের ইচ্ছাকে গলা টিপে মারতে মারতে আদিম অবসাদে ভুগতে শুরু করে ক্ষুধাশিল্পী। নিজের পেশা কিংবা শিল্প নিয়ে তার মনে পুঞ্জীভূত হতে থাকে অসন্তোষের পাহাড়। সে যতই খ্যাতির চূড়ায় আরোহণ করুক না কেন, তার শিল্পকে মানুষ সঠিকভাবে বুঝতে ও মূল্যায়ন করতে ব্যর্থ হওয়ায় শিল্পসৃষ্টির প্রেরণায় মনোভঙ্গের প্রলেপ পড়তে শুরু করে।

এবং তারপর একদিন, হয়তো হুট করেই, বদলে যায় জনসাধারণের রুচি। ক্ষুধাশিল্পকে আর তাদের কাছে চিত্তাকর্ষক মনে হয় না, যেমনটি আগে হতো, এবং যে কারণে তারা ক্ষুধাশিল্পীকে দেখার জন্য লাইন ধরত।

নিজের উপর থেকে পাদপ্রদীপের আলো সরে গেলেও, শিল্পী তো আর তার শিল্পকে ত্যাগ করতে পারে না। তাই প্রধান আকর্ষণের বিষয়বস্তু না হওয়া সত্ত্বেও, ক্ষুধাশিল্পী তার নতুন ঠিকানা করে নেয় এক সার্কাসে। সেখানে অন্যান্য জন্তু-জানোয়ারের পাশে জায়গা হয় তার। এখনো লোকে চাইলেই তাকে দেখতে পারে, কিন্তু তবু তাকে দেখতে খুব একটা আগ্রহ পায় না তারা। দুই-একজন এখনো আগ্রহী দর্শক রয়েছে বটে, কিন্তু তাদেরকেও পেছনের সবাই ঠেলে সরিয়ে দেয়, কেননা তাদের প্রধান গন্তব্য যে এখন জন্তু-জানোয়ারদের খাঁচা।

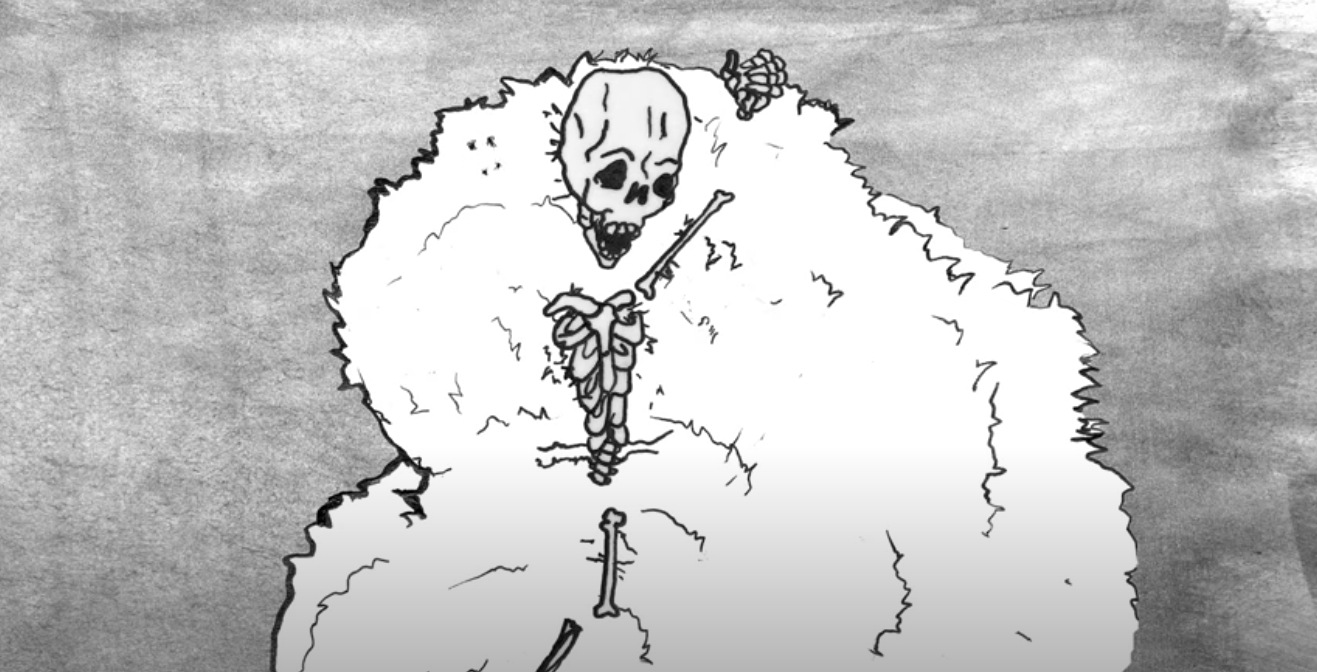

এভাবে ক্রমশ উপেক্ষিত হতে হতে একপর্যায়ে একেবারেই বিস্মৃত হয়ে যায় ক্ষুধাশিল্পী। তাকে দেখতে কেউ আর আসে না, বদল ঘটে না তার উপবাসের দিনক্ষণ হিসাবে। এমনকি সে নিজেও ভুলে যায়, কতদিন ধরে অভুক্ত রয়েছে সে। অবশেষে একদিন এক ধনী ব্যবসায়ীর নজর পড়ে ক্ষুধাশিল্পীর খাঁচায়। শূন্য খাঁচার মাঝে খুড়কুটো পড়ে থাকতে দেখে তার মনে প্রশ্ন জাগে, কেন অব্যবহৃত পড়ে আছে খাঁচাটি। খাঁচা খুলে খড়ের গাদা ঘাঁটাঘাঁটি করে দেখা যায়, ক্ষুধার্ত থাকতে থাকতে শীর্ণ হতে হতে খড়কুটোর সাথে মিশে গেছে ক্ষুধাশিল্পী।

মুমূর্ষু ক্ষুধাশিল্পী মৃত্যুকে আলিঙ্গন করে অচিরেই, তবে তার আগে ক্ষমাপ্রার্থনা করে সে, সেই সাথেই স্বীকারোক্তিও দিয়ে যায় যে সে আসলে প্রশংসার যোগ্য নয়। কারণ সে না খেয়ে থাকত এজন্য যে তার অভুক্ত থাকা ছাড়া উপায় ছিল না। যে খাবার তার প্রয়োজন ছিল, তা সে পায়নি। যদি পেত, তাহলে সব ছেড়েছুঁড়ে দিয়ে সে-ও আর সবার মতো হয়ে যেত।

ক্ষুধাশিল্পীর মৃত্যুর পর ওই খাঁচায় জায়গা হয় একটি চিতাবাঘের। পুনরায় প্রাণ-প্রাচুর্যে ভরে ওঠে ওই খাঁচা। পছন্দসই খাবার দেয়া হতে থাকে চিতাবাঘটিকে, আর দর্শনার্থীরাও ভিড় জমাতে থাকে খাঁচার চারিদিকে, যেমন ভিড় একদা তারা জমাত ক্ষুধাশিল্পীর খাঁচাকে কেন্দ্র করে।

বলাই বাহুল্য, বরাবরের মতোই অপরিমেয় জাদুবাস্তবতার বুনোটে ঠাসা কাফকার এই গল্প। কিন্তু কী বোঝাতে চেয়েছেন মহান লেখক তার এই গল্পের মাধ্যমে? তিনি কি এই লেখার মাধ্যমে নিজেকেই ইঙ্গিত করেছেন? অতি সূক্ষ্মভাবে নিজের আজীবন আত্মিক দ্বন্দ্বেরই প্রতিফলন ঘটিয়েছেন?

তা হওয়া কিন্তু খুব একটা আশ্চর্যের বিষয় হবে না। কারণ এই লেখক যে অফিসের যান্ত্রিকতা আর সাহিত্য জগতের সৃষ্টিশীলতা, এই দ্বৈত জীবনের টানাপোড়েন এবং শিল্পীর একাকিত্বে দিনে দিনে ক্ষয়প্রাপ্ত হয়েছেন, যা তার জীবনীশক্তিকে এতটাই কমিয়ে দিয়েছে যে, মাত্র চল্লিশ বছর বয়সে যক্ষ্মা রোগে তার জীবনাবসান ঘটে।

একটু খেয়াল করলেই দেখতে পাবেন, এই গল্পে কিন্তু ক্ষুধাশিল্পীর শিল্পজীবনের স্বর্ণালী দিনগুলোকে খুব একটা মহিমান্বিত করা হয়নি, যখন সে খুব সহজেই সকলের প্রশংসা ও ভালোবাসায় সিক্ত হতো, এবং স্বতঃস্ফূর্তভাবে শিল্পসৃষ্টির অনুপ্রেরণা পেত। বরং এই গল্পে প্রাধান্য দেয়া হয়েছে ক্ষুধাশিল্পীর জনপ্রিয়তা হ্রাসের দিনগুলোকে, এবং দেখানো হয়েছে তার অবসাদ-অতৃপ্তি-অসন্তোষময় মনস্তত্ত্বকে।

আতস কাচের নিচে ফেললে দেখা যাবে, একজন শিল্পীর জনপ্রিয়তা পড়তির দিনগুলোতে তার সংগ্রামকে উপজীব্য করা হয়েছে গল্পে, বলা হয়েছে এমন সময়ের কথা যখন শিল্প ও বিনোদনের মধ্যকার দ্বন্দ্ব মাথাচাড়া দিয়ে উঠেছে। শিল্পীর আত্মসন্তুষ্টি নাকি জনপ্রিয়তা ও আর্থিক প্রবৃদ্ধি, কোনটি বেশি জরুরি, সে প্রশ্ন ছুঁড়ে দেয়া হয়েছে পাঠকের সামনে। সরাসরি সে প্রশ্নের উত্তর পাওয়া না গেলেও, জয়ী যে শেষোক্তেরই হয়, তা বেশ মোটা দাগেই দেখানো হয়েছে। তবে জনপ্রিয় চাহিদাকে আমলে না নিয়ে নিজের শিল্পচর্চা অব্যহত রাখার মাঝেই যে একজন শিল্পীর আত্মপ্রসাদের বীজ নিহিত, সেটিও বলার চেষ্টা করেছেন লেখক।

আমরা দেখতে পাই, ক্ষুধাশিল্পীর প্রাথমিক জীবনের শৈল্পিক সাফল্য অনেকটাই নির্ভরশীল ছিল দর্শনার্থী তথা সাধারণ জনগণের সাথে তার মিথস্ক্রিয়ায়। দর্শক যত বেশি আগ্রহ দেখিয়েছে, খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখতে চেয়েছে তার কাজ, ততই যেন ক্ষুরধার ও নিখুঁত হয়েছে তা।

শিল্পী ও শিল্পের সমঝদার, এই দুই গোষ্ঠীর মাঝে সবসময়ই একটা শ্রেণী ব্যবধান উপস্থিত থাকে। এই গল্পেও সেই ব্যবধানের প্রতীক হিসেবে ছিল খাঁচার গরাদ। তারপরও সেই গরাদকে উপেক্ষা করে শিল্পের প্রকৃত সমঝদারেরা ঘনিষ্ঠ হতে চেয়েছে শিল্পীর কিংবা তার শিল্পের সাথে। তাদের সেই মুগ্ধতা-বিহবলতাকে রসদ জুগিয়েছে শিল্পীকে। তার পেটে হয়তো খাবার পড়েনি, কিন্তু তার মনে খাবার পড়েছে ঠিকই, যা তাকে বাঁচিয়ে রেখেছে।

আসলেই তো, সাধারণ মানুষের হয়তো শুধু নিজের পেট ভরাতে পারলেই চলে, কিন্তু একজন শিল্পীর জন্য কি মনের খিদে দূরীকরণ বেশি জরুরি নয়? এবং সেই খিদে কি প্রকৃত শিল্প সমঝদারেরাই মেটায় না? একটি সৃষ্টিশীল মন যে রসের জন্য পিপাসিত, সেই রসের জোগান কি কেবল একজন শিল্পরসিক ব্যক্তিই দিতে পারে না?

অর্থাৎ একজন শিল্পীর পক্ষে সেই শিল্পের কদর করার মতো মনন কতটা গুরুত্বপূর্ণ, আর তার অভাবে শিল্পীর কেমন পতন ঘটতে পারে, তা বেশ স্পষ্টভাবেই ধরা দিয়েছে এ গল্পে।

কিন্তু এখানে সম্পূরক আরেকটি প্রশ্নও চলে আসে, একজন শিল্পীর সার্থকতা কি কারো মুগ্ধদৃষ্টি কিংবা স্তুতিবাক্যেই সীমাবদ্ধ? মোটেই না। একজন শিল্পী তার শিল্পের প্রাপ্য সম্মান চায় বটে, কিন্তু তাই বলে সে শুধু প্রশংসারই কাঙাল নয়। সে কাঙাল নিজের শিল্পের যথার্থতারও। যতক্ষণ পর্যন্ত সে নিজের শিল্পকে সেই উচ্চতায় নিয়ে যেতে পারছে, যে উচ্চতায় গেলে তার নিজের মন তৃপ্ত হবে, ততক্ষণ পর্যন্ত সে মানসিক প্রশান্তি পায় না। ‘কী একটা যেন নেই, কী একটা যেন নিখোঁজ’ জাতীয় চিন্তা তার মাথায় পোকার মতো কিলবিল করতে থাকে।

সেজন্যই, চল্লিশ দিন পরই আয়োজক তাকে উপবাস ভঙ্গে বাধ্য করলে, বিদ্রোহ শুরু করে ক্ষুধাশিল্পীর মন। তা হবে কেন? কেন তাকে চল্লিশ দিন পরই শারীরিক ক্ষুধা নিবারণ করতে হবে, যখন তার মনের খিদে মিটবে আরো অনেকদিন অভুক্ত থাকলে, নিজের শিল্পকে আরো অনন্য উচ্চতায় নিয়ে যেতে পারলে?

এখানে উত্তর সবসময়ই প্রস্তুত থাকে, সাধারণ মানুষের চাওয়াকে সম্মান করতে হবে। যেখানে অর্থনৈতিক বিষয়াবলিই মুখ্য, সেখানে সর্বসাধারণের মন যুগিয়ে চলাই তো সবথেকে বেশি প্রয়োজন। তাই আয়োজক, যিনি আগাগোড়া পুঁজিবাদের অন্ধ উপাসক, তিনি যে শিল্পীকে বাধ্য করেন উপবাসভঙ্গে, তা তার দৃষ্টিকোণ থেকে একদম নির্ভুল।

কিন্তু শিল্পীর কি নিজস্ব কোনো চাহিদা নেই? শিল্পসৃষ্টির নেশায় যখন সে আচ্ছন্ন, যখন সে নিজেকে পরবর্তী মাত্রায় দেখতে আকুল হয়ে উঠেছে, তখন কেন তার সৃজনশীল সত্তাকে এভাবে আকাশ থেকে মাটিতে নামিয়ে আনা? কেন তাকে নিজের মনমতো ডানা মেলতে বাধা দেয়া?

জনপ্রিয় অভিমতকে কুর্নিশ জানাতে গিয়ে যখন শিল্পীর সৃজনশীল অস্তিত্বকে সঙ্কটে ফেলে দেয়া হয়, কিংবা কখনো কখনো একেবারেই অপমানিত-লাঞ্ছিত করে হাতে-পায়ে শেকল দিয়ে বেধে রাখা হয়, সে ব্যাপারটিও উঠে এসেছে এই গল্পে। এবং সেই বন্দিদশার প্রতীক হিসেবে খাঁচাটা এখানেও খুব বেশি প্রাসঙ্গিক।

একজন শিল্পীর পক্ষে দুঃস্বপ্নের পরবর্তী প্রহর নিঃসন্দেহে তার শিল্প মানুষের বোধগম্য না হওয়া, কিংবা জনসাধারণ কর্তৃক তার শিল্পের ভুল ব্যাখ্যা সৃষ্টি হওয়া। একজন শিল্পী তার আপন সত্তাকে বিসর্জন দেয়ার প্রতিদানে যখন দেখতে পায় লোকে তার বিসর্জনের ভুল মানে দাঁড় করাচ্ছে, যার সাথে বাস্তবতার বিন্দুমাত্র সংযোগ নেই, তখন শিল্পমনের বিষাদময়তায় এক নতুন অধ্যায়ের সংযোজন ঘটে। তাই তো যখন শিল্পীর শিল্পসৃষ্টিতে ব্যর্থতার অভিব্যক্তিকে লোকে মানসিক বৈকল্য ঠাহর করে, ভাবে ক্ষুধার তাড়নায় সে এমন করছে, এবং এজন্য অনেকে ছদ্ম-সহানুভূতি প্রদর্শনে উদ্যত হয়, তখন আরো একবার তার শিল্পসত্তা ধুলোয় লুটোপুটি খেতে থাকে।

তবে এই সবকিছুকে ছাপিয়ে একজন শিল্পীর জীবনের সবচেয়ে বড় আঘাত হলো জীবন্মৃতে পরিণত হওয়া। সেই দশা কখন আসে? যখন সে আবিষ্কার করে, অস্তিত্ব থাকা অবস্থাতেই সে বিলুপ্ত হয়ে গেছে, বিস্মৃত হয়ে গেছে শত-সহস্র ভক্তের মন থেকে। কারণ সে সর্বদা ভেবে আসে, তার শিল্প অমর, যার কোনো বিনাশ নেই, কোনো সমাপ্তি নেই, আছে শুধু উত্তরোত্তর শ্রীবৃদ্ধি, গুণগতমানের উন্নয়ন। তাই অন্য সব পিছুটানকে উপেক্ষা করেও শিল্পী নিজের সৃজনশীলতার উৎকর্ষে মরিয়া হয়ে থাকে, কখনো কখনো আত্মবিস্মৃতও হয়ে পড়ে। সে বুঝতেও পারে না, কোন ফাঁকে সে অন্য সবার মন থেকে দূরে সরে গেছে। অনেক পরে যখন সেই অনুধাবন তার হয়, স্বীয় মনের জন্য তা হয়ে ওঠে প্রলয়ংকরী।

এই গল্পে আমরা দেখি, হঠাৎ একদিন রাত পেরিয়ে সকাল হতে শিল্পী আবিষ্কার করে তার শিল্পের কদর কমে গেছে। কিন্তু আদতে কি তা-ই? মুহূর্তের আকস্মিকতায় কি কোনো শিল্পের গ্রহণযোগ্যতা শূন্য থেকে ভূমিতে বিধ্বস্ত হতে পারে? না, পারে না। সময়ের স্রোতের সাথে সাথে ভেসে ভেসেই কোনো শিল্পের জনপ্রিয়তা কমে (ঠিক যেভাবে একসময় বাড়ে), কিন্তু শিল্পী নিজের সাথে লড়াইয়েই এতটা ব্যতিব্যস্ত ছিল যে বাস্তবতা তার চোখে এর আগে ধরা দেয়নি। যখন দিয়েছে, ততক্ষণে বড্ড দেরি হয়ে গেছে, অথচ তার কাছে সেটিকে অনপেখিত বোধ হয়েছে।

কিন্তু সে যা-ই হোক, হুট করে কিংবা তিলে তিলে, শিল্পীর শিল্পের কদর যে একসময় কমবে, তা অনিবার্য। এখন প্রশ্ন হলো, শিল্পী সেটিকে কীভাবে গ্রহণ করবে? সে কি সেটিকে মেনে নিতে পারবে? ক্ষুধাশিল্পীকেও এমন প্রশ্নের সম্মুখীন দাঁড়াতে হয়, এবং তখন তার পরবর্তী পদক্ষেপও বিস্ময় উৎপাদন করে বৈকি। ক্ষণকাল পূর্বেও যে নিজের শিল্প নিয়ে ছিল চরম অহংকারী, নিজের শিল্পের মানবৃদ্ধির জন্য যে বিদ্রোহ করে চলেছিল, সে-ই কিনা সমঝোতা করে ফেলে! অতীত গৌরব ও ঐতিহ্যকে ধূলিসাৎ করে দিয়ে সে রাজি হয় সার্কাসের সীমানার বাইরে নতুন ঘাঁটি গাড়তে, তা-ও আবার অবলা জীবজন্তুর সাথে এক কাতারে!

হ্যাঁ, যখন কেউ অথৈ জলে তলিয়ে যেতে থাকে, তখন খড়কুটোতেও শেষ আশ্রয় খোঁজে। শিল্পীও তো মানুষ, ভগবান নয়। তাই নিজের অনস্তিত্ব উপলব্ধি মাত্রই সে বিদায় বলে রঙ্গমঞ্চ থেকে নীরব প্রস্থান করবে, সেটি শুনতে নাটকীয় মনে হলেও, বাস্তবতার সাথে একদমই মেলে না। আর আমাদের ক্ষুধাশিল্পীও যে বাস্তবতারই মানসপুত্র, রূপকথার রাজপুত্র নয়।

তবে এখানেই সব শেষ হয়ে যায় না। একদা সফল শিল্পজীবনে নিজের সাথে নিজে লড়াই করা শিল্পীকে মুদ্রার অপরপিঠও যে প্রত্যক্ষ করতে হবে। বিস্মৃত ও অস্তিত্বহীন শব্দগুলো এতক্ষণ ভাবসর্বস্ব ছিল, আক্ষরিক নয়। কিন্তু এবার তাকে সত্যি সত্যিই সেগুলোর প্রকৃত স্বরূপও দেখতে হবে। তাকে দেখতে হবে, কীভাবে সার্কাসের জীবজন্তুর চেয়েও মূল্যহীন হয়ে যায় সে। এবং শেষ পর্যন্ত অস্তিত্বহীনতা এমন পর্যায়ে গিয়ে পৌঁছায় যে, খড়কুটোরই মাঝে হারিয়ে যায় তার শীর্ণ দেহ। অপরাপর সকলের কাছে তার আপাত-নিষ্প্রাণ দেহের চেয়েও তার বাসস্থান যে খাঁচাটি, সেটি হয়ে ওঠে বেশি গুরুত্বপূর্ণ।

শিল্পবোধের চূড়ান্ততা স্পর্শের অভিপ্রায় নিয়ে বেঁচে থাকা শিল্পীর জীবনের পরিসমাপ্তি ঘটে এমনই সর্বনিম্নতায় পৌঁছে।

তবে ক্ষুধাশিল্পীর জীবন যে এই অধঃপতিত অবস্থায়ও সার্থকতা পেয়েছিল, তা কিন্তু ভুলে গেলে চলবে না। চল্লিশ দিনের বেশি উপবাসের রেকর্ড গড়তে না পারার জ্বালায় দগ্ধ শিল্পী শেষ পর্যন্ত সেই রেকর্ডকেও বহুগুণে ছাড়িয়ে যায়, দীর্ঘায়িত করে অগণিত পর্যন্ত। হয়তো আর কেউ সেই রেকর্ডের সাক্ষী ছিল না। সেই রেকর্ডের স্বীকৃতি কেউ দেবে না। কিন্তু একটা পর্যায়ে, যখন শিল্পী নিজের অস্তিত্ব নিয়েই পড়ে গিয়েছিল চরম সঙ্কটে, যখন তার কাছে ফেলে আসা গোটা জীবনকেই মনে হয়েছিল অর্থহীন, অন্তঃসারশূন্য, তখন তার জন্য নিজের কাছে নিজেকে প্রমাণ করতে পারাটাই যে অনেক বড় প্রাপ্তি।

তাই সে মুখে বলে বটে, “যে খাবার আমার প্রয়োজন, তা আমি এখনও পাইনি”, তথাপি শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগের প্রাক্কালেও তার আধবোজা চোখদুটোতে লেগে থাকে অভুক্ত থাকার গৌরব, যে চোখ হয়তো বলার চেষ্টা করে, “আমি পারি, আরও বহুদিন, বহু বহু দিন, অনন্তকাল আমি না খেয়ে থাকতে পারি। তোমরা পারো না।”

গল্পটা ঠিক এখানেই শেষ হয়ে গেলেও বোধহয় কাফকার জাদুর ঝুলিতে কিছুমাত্র কম পড়ত না। কিন্তু ভুলে যাবেন না, কাফকার গল্প শুধু জাদুময়তার নয়, বরং জাদুবাস্তবতার। তাই অনিবার্যভাবেই, বাস্তবতার ছাপ কাফকা রেখে যান। তিনি দেখান, রূঢ় বাস্তবতার এই পৃথিবীতে কারো চলে যাওয়ায় কিছু থেমে থাকে না, একজন শিল্পীর বিদায় কোনোকিছুকে স্তব্ধও করে দেয় না। বরং প্রগাঢ়, প্রজ্ঞাময় শিল্পের জায়গাতেই অধিষ্ঠিত হয় বিনোদনের নব্য উপকরণ। কিংবা বলা ভালো, বিগতবাসরীয় মহতী ও বিশুদ্ধতম শিল্পকে গ্রাস করে অধুনা জনপ্রিয় বিনোদন।

আর শুধু জাদুবাস্তবতাই কেন, একটু খেয়াল করলে দেখবেন এই গল্প থিকথিক করছে কালো রসেও। নইলে কাফকা কেন বেছে বেছে চল্লিশ সংখ্যাটিকেই বেছে নেবেন ক্ষুধাশিল্পীর উপবাসের সমাপনী রেখা হিসেবে? এটি কি সেই সংখ্যক দিনেরই আভাস নয়, যে দিনগুলো যীশুখ্রিস্ট উপবাস করেছিলেন মরুভূমিতে? যীশুক্রিস্ট সেই চল্লিশ দিনের উপবাসের মাধ্যমে অর্জন করেছিলেন জীবনের গভীর অন্তর্শক্তি ও গূঢ়ার্থ, যা তিনি ভাগ করে নিয়েছিলেন সকলের সাথে। ক্ষুধাশিল্পীও শেষমেশ চল্লিশোর্ধ্ব দিন অভুক্ত থেকেছিল, যার ফলে তার ভেতর হয়েছিল নতুন বোধের উদয়। তাকে আত্মবিশ্বাসহীন চিত্তে বিদায় নিতে হয়নি। চোখভর্তি গর্বও সঙ্গী হয়েছিল তার।

তাছাড়া কালো রসের প্রসঙ্গ যখন এলোই, কী আশ্চর্যজনকভাবে এ গল্পে ক্ষুধাশিল্পীর পর্যবেক্ষকের ভূমিকায় থাকল তিনজন কসাই, যাদের জীবন-জীবিকার সবটাই কিনা খাদ্যদ্রব্যের উপর নির্ভরশীল। অভাবনীয় কাকতালীয়তায় গল্পের শেষটায় ক্ষুধাশিল্পীর ছেড়ে যাওয়া শূন্যতায় সংস্থাপিত হলো একটি মাংসাশী হিংস্র পশু। কিংবা বিধাতার অদৃশ্য অঙ্গুলি হেলনে এই গল্পটি হলো মৃত্যুর আগে কাফকার সর্বশেষ গল্পগুলোর একটি, তলিয়ে দেখলে যে গল্পের প্রতিটি অনুচ্ছেদের অন্তরালে অনুরণিত হয় তারই একেকটি হাহাকার ও দীর্ঘশ্বাস।

কাফকার জীবন যারা পাঠ করেছেন, চর্চা করেছেন, তাদের কাছে কি মনে হয় না, পুরোপুরি না হলেও অনেকাংশে, জীবদ্দশায় কাফকার নিজের সাহিত্যজীবনেরই প্রতিফলন ঘটেছে ক্ষুধাশিল্পীর চরিত্রে, যে কারণে এই গল্পটি তার একান্ত ব্যক্তিগত?