একটি শিল্প গড়ে উঠা, টিকে থাকা কিংবা ধ্বংস হয়ে যাওয়ার পেছনে কাজ করে অনেক ভৌগলিক, সামাজিক, অর্থনৈতিক আর রাজনৈতিক নিয়ামক। বাংলায় গড়ে উঠা মসলিন শিল্পও এর ব্যতিক্রম নয়। বাংলার মসলিনের খ্যাতি ছিল ভারত ছাড়িয়ে সারা পৃথিবীজুড়ে। এর সমাদর ছিল ফ্রান্স, ব্রিটেন সহ বিশ্বের বিভিন্ন দেশে। মোগল শাসক, দেশীয় রাজা কিংবা প্রভাবশালী ব্যক্তি, খ্যাতি আর অর্থবিত্ত সম্পন্ন লোকেদের গায়েই দেখা যেত মসলিনে নির্মিত পোশাক আর পাগড়ির ঝলকানি।

উচ্চমূল্যের কারণে সাধারণ মানুষের কাপড়ের বাজারে মসলিনের চাহিদা ছিল না বললেই চলে। তাই তাঁতিদের হাত থেকে মসলিন চলে যেত মধ্যস্বত্ত্বভোগীদের হাতে, সেখান কয়েক হাত বদলে থেকে চড়া দামে মসলিন কিনতেন উঁচুতলার মানুষেরা। মসলিনের দামের সুফল কি সেই তাঁতিরা পেয়েছিলেন যারা এই কাপড় বুনতেন কিংবা সেই কার্পাস চাষীরা যারা জমিতে মসলিনের কাঁচামাল চাষ করতেন?

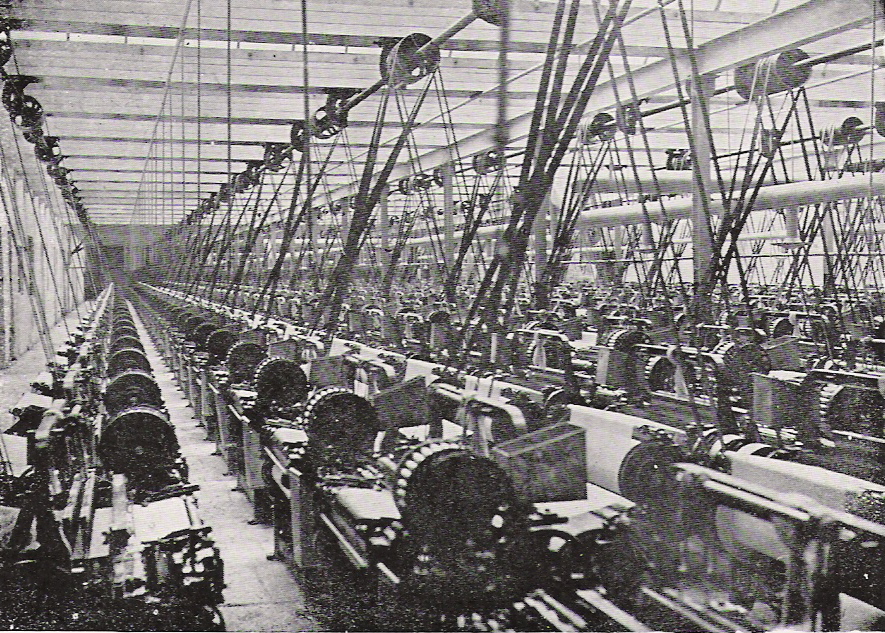

তাছাড়া দীর্ঘ দিনে ধরে ইংরেজরা বিভিন্ন স্থানে বাণিজ্য কুঠি স্থাপন করে, সেখান থেকে নিজেদের কুঠির লোকজন দিয়েই মসলিন সংগ্রহ করা শুরু করে, পরবর্তীতে সেখান থেকেই বিদেশে রপ্তানি শুরু হয়। দেশীয় মধ্যস্বত্ত্বভোগীদের সাথে বিদেশীরাও যুক্ত হয়, ধীরে ধীরে তারা দেশীয় এবং বিদেশী প্রতিযোগীদের হারিয়ে নিজেদের আধিপত্য প্রতিষ্ঠা করে। তাই ইউরোপের বাজারে প্রশংসিত হওয়ার সাথে সাথে যখন মসলিনের চাহিদা বাড়ে তখন থেকেই দেশীয় বাজার থেকে মসলিন সংগ্রহের ব্যাপারে ইংরেজরা গুরুত্বপূর্ণ নিয়ন্ত্রণ নেওয়া শুরু করে। কিন্তু সেই জায়গাটিও বদলে যেতে শুরু করে ম্যানচেস্টারের কাপড়ের কল আসার পর।

মসলিনের সোনালী দিন

বাংলার মসলিন শিল্প তার সোনালী সময়ে ছিল স্বয়ংসম্পূর্ণ, কার্পাস উৎপাদন থেকে শুরু করে বিক্রি- পুরো চক্রটা ছিল তাদের নিয়ন্ত্রণে। ঢাকার আশেপাশে চাষ হতো ফুটি কার্পাস। এই ফুটি কার্পাসকে কোনো কোনো ইতিহাসবিদ পৃথিবীর সেরা জাতের কার্পাস বলে ধারণা করেন। এই কার্পাস চাষাবাদেও ছিল নানা ধরনের নিয়মকানুন। কার্পাসের বীজ বছরে দুইবার বপন করা হতো, শরত এবং বসন্তকালে। বসন্তকালের কার্পাস থেকে উৎপাদিত তুলাকে সবচেয়ে উৎকৃষ্ট মনে করা হতো। সাধারণত মসলিন তাঁতিদের কেউ কেউ নিজের জমিতে কার্পাসের চাষ করতেন, অনেকেই চুক্তি ভিত্তিতে নিজের জমিতে কার্পাস চাষ করে মসলিন তাঁতিদের কাছ থেকে দাম বুঝে নিতেন। ভালো ফসল হলে বিঘাপ্রতি দুই মণ কার্পাসের ফলন পাওয়া যেত।

এরপর কার্পাস থেকে তুলা সংগ্রহ করার প্রক্রিয়া, বীজসহ কার্পাসকে বোয়াল মাছের চোয়ালের দাঁত দিয়ে বানানো চিরুনি দিয়ে আঁচড়ে তুলা থেকে অপদ্রব্য আলাদা করে নেওয়া হয়। এই কাজে দরকার দক্ষতা আর ভীষণ ধৈর্য। খুব ছোটবেলা থেকেই পারিবারিকভাবে তাঁতিদের সন্তানদের হাতেখড়ি হতো এসব কাজে, ফলে পরিণত বয়সে এসে তারা খুবই দক্ষ হয়ে ওঠে।

এরপর তুলা থেকে সুতা কাটার কাজ শুরু হয়, এই কাজটি সাধারণত পরিবারের নারী সদস্যরা করে থাকতেন। শুকনো বাতাস বইতে থাকলে সুতা কাটা সম্ভব নয়, সূক্ষ্ম সুতা কাটার জন্য বাতাসে আর্দ্রতা দরকার। তাই খুব ভোর থেকে শুরু করে সকালের রোদ উঠার আগে এবং বিকালে সূর্যাস্তের আগের সময়ে সুতা কাটার কাজটি করা হতো, এমন জনশ্রুতিও আছে আর্দ্র বাতাসের জন্য নদীতে ভাসমান নৌকায় সুতা কাটার কাজ করা হতো। সুতা কাটায় সূক্ষ্মতার জন্য দুটি গুণের দরকার ছিল, একটি প্রখর দৃষ্টিশক্তি, অন্যটি হাতের আঙ্গুলের প্রখর চেতনা শক্তি।

ঢাকায় নিযুক্ত ইংরেজ বাণিজ্য বিষয়ক কর্মচারী জন টেলরের ১৮০০ সালে মন্তব্য থেকে জানা যায় ঢাকায় উৎপাদিত কার্পাসের পাশাপাশি দক্ষ তাঁতি আর সুতা কাটুনীদের কারণেই মসলিনের সূক্ষ্মতার সুনাম ছিল বিশ্বজোড়া। ১৮১১ সালে এক ইংরেজ কর্মচারী আমেরিকা থেকে কার্পাস আমদানি করে ঢাকার তাঁতিদের কাছে দিয়েছিলেন, তার আশা ছিল সেই কার্পাস থেকেও অনুরূপ সুতা তৈরি সম্ভব। তবে অনেক চেষ্টা করেও তা করা যায়নি। অর্থাৎ ভৌগলিকভাবেই মেঘনা নদীর দুই কূলে পলি পড়া জমিতে ব্যাপকভাবে কার্পাসের চাষ করা হতো। আর সেই কার্পাস থেকে তুলা আর সুতা সংগ্রহে অনন্য দক্ষতার পরিচয় দিয়েছিল তাঁতিরা।

সুতার তৈরি হয়ে যাবার পর যাচাই করে হতো এর সূক্ষ্মতা, এই যাচাইয়ের প্রধান মাপকাঠি ছিলো অভিজ্ঞতা। বংশ পরম্পরায় দীর্ঘদিন ধরে কাজ করে আসা তাঁতিরা চোখে দেখে, হাত দিয়ে স্পর্শ করেই মসলিনের জন্য প্রস্তুত সুতার সুক্ষ্মতা যাচাই করতে পারতেন। সুতাকে প্রথমে ওজন নিয়ে তারপর মাটিতে ছড়িয়ে তা কতটুকু দীর্ঘ তা যাচাই করা হতো। দৈর্ঘ্য মাপার জন্য হাতের হিসেব ব্যবহার করা হতো অনেকক্ষেত্রে লাঠিও ব্যবহার করা হতো, ফিতার ব্যবহার অনেক পরে শুরু হয়। সুতাকে ওজন করা হতো ‘রতি’তে। এক রতি ওজনের সুতার দৈর্ঘ্য দাঁড়াত প্রায় ১৫০ থেকে ১৬০ হাত। যে সুতা লম্বায় যত বেশি কিন্তু ওজন কম তার সূক্ষ্মতাও তত বেশি হওয়ার সম্ভাবনা থাকে।

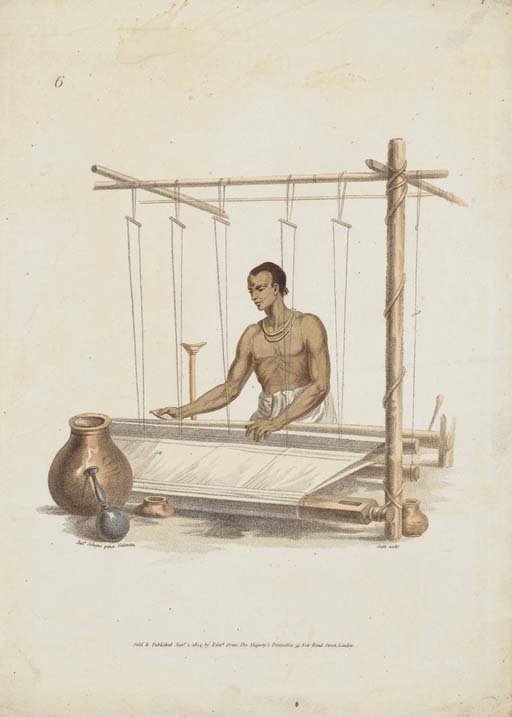

সুতা কাটার পর সেই সুতা থেকে কাপড় তৈরি শুরু হয়। হাতে চালানো তাঁতেই তৈরি হতো মসলিন। তাই একেকটি মসলিন তৈরিতে দীর্ঘ সময় লাগতো। সাধারণভাবে এক টুকরো ভালো মানের মসলিন তৈরিতে একজন তাঁতি ও তার সহকারীর ছয় মাস সময়ের প্রয়োজন হতো। ক্রেতার চাহিদা অনুযায়ী তাতে নকশা, ফুল কিংবা অন্যান্য অনুষঙ্গ জুড়ে দিতে আরো বেশি সময়ের দরকার ছিল। অন্যদিকে শিল্প বিপ্লবের ফলে ম্যানচেস্টারের কলে দিনে শয়ে শয়ে বস্ত্র তৈরি করা সম্ভব ছিল। তবে সূক্ষ্মতা আর সৌন্দর্যে মসলিনের ধারেকাছে ঘেষবার সাধ্য ছিল না কলের কাপড়ের। তবে বাজার দখলের দৌড়ে এগিয়ে যায় কলের কাপড়।

মসলিন ছিল আভিজাত্যের প্রতীক, বিশেষ করে মোগল সম্রাট এবং তার পরিবার পরিজনদের বিশেষভাবে মসলিন তৈরি করার রেওয়াজ ছিল। এদেরকে ভাগও করা হয় নানানভাবে। রঙ আর বুননের গাঁথুনির উপর ভিত্তি করে মসলিনকে ডোরাকাটা, মসৃণ, চারকোণা বিশিষ্ট ছককাটা আর রঙ করা এই কয়েকভাগে ভাগ করা যায়। ‘আব-ই-রওয়ান’, ‘শবনম’, ‘সরবন্দ’ ইত্যাদি নামে পরিচিত ছিল একেকটি অভিজাত মসলিন। মোগল সম্রাট এবং তার পরিবার পরিজনের জন্য বিশেষভাবে তৈরিকৃত মসলিনের নাম ছিল ‘মলবুল খাস’। বাংলার সুবাদারদের জন্য তৈরি করা হতো ‘সরকার-ই-আলা’।

মুর্শিদকুলী খানের আমলে প্রতি বছর প্রায় এক লক্ষ টাকার ‘মলবুল খাস’ মোগল সম্রাটের দরবারে পাঠানোর ব্যবস্থা করা হয়। ঢাকা আর সোনারগাঁয়ের তালিকাবদ্ধ তাঁতিদের হাতে তৈরি করা হতো এই বিশেষ মসলিন। এইধরনের মসলিন বাইরে রপ্তানি করার উপর বিধিনিষেধ ছিল।

ঢাকার সবচেয়ে দক্ষ তাঁতিদের নিযুক্ত করা হয় মোগল তাঁতখানায়। তবে সেই তাঁতখানায় তাঁতিদের মজুরি ছিল সবচেয়ে কম, পাশাপাশি মোগল তাঁতখানায় নিযুক্ত হলে বাইরে কাজ করবার সুযোগ পাওয়া যেত না। এই তাঁতিদের বোনা মসলিন যখন বাংলা থেকে মোগল দরবারে পাঠানো হতো, সেই মসলিনের প্রশংসা করে পুরষ্কার দেওয়ার মতো ঘটনা অহরহই দেখা যেত। কিন্তু সেই পুরষ্কারের ছিটেফোঁটাও তাঁতিদের ভাগ্যে জুটতো না, বরং মোগল কর্মচারিদের অনেকেই তাঁতিদের ন্যায্য মজুরি গায়েব করে দিত। ১৮০০ সালে জন টেলরের লেখনিতে দারোগারা তাঁতিদের অতি পরিশ্রমের ফসল ‘মলবুল খাস’ এর মূল্য টাকা আত্মসাতের কাহিনী পাওয়া যায়।

তাঁতিদের মজুরী কেমন ছিল?

মসলিন তৈরির কাজটি বেশ পরিশ্রমসাধ্য। তাঁতিরা দিনে প্রায় আট থেকে দশ ঘণ্টা কাজ করতো। ভোর থেকে আরম্ভ করে মধ্যাহ্ন, আবার বিকেল থেকে শুরু করে আবার সন্ধ্যা নাগাদ। তিনজনের একটি দল গঠন করে তাঁতে কাজ করা হতো। এই দলে থাকতো একজন ওস্তাদ তাঁতি, একজন যোগানদার বা সহকারী তাঁতি আর একজন শিক্ষানবিশ। যোগানদারকে বলা হতো কারিগর আর শিক্ষানবিশকে নিকারি। ওস্তাদ তাঁতির পক্ষ থেকে কারিগরদের বেতন দেওয়ার প্রথা ছিল কিন্তু নিকারিদের খাওয়া পড়ার দায়িত্ব নেওয়া হতো। দশ থেকে বারো বয়সের ছোট ছেলেদেরকেই নিকারি হিসেবে নিয়োগ দেওয়া হতো তাঁতগুলোয়। তিন-চার বছর কিংবা তার বেশি সময় ধরে শিক্ষানবিস হিসেবে কাজ করার পর তাঁতের সব কাজ শিখে নিলেই মুজুরি দেওয়া শুরু হতো।

একখণ্ড মসলিন তৈরির জন্য ওস্তাদ তাঁতি বেতন পেতেন প্রায় এক দিনার, সহকারী তাঁতি ওস্তাদ তাঁতির আয়ের ২৫ থেকে ৫০ শতাংশ বেতন পেতেন। একজন ওস্তাদ তাঁতির বার্ষিক আয় দিয়ে ৫৭.৮ থেকে ৭০ মণ চাল কেনা যেত, সহকারী তাঁতির ক্ষেত্রে তা দাঁড়াত ১৭ থেকে ২৯ মণে। এই আয় ক্রমান্বয়ে কমেছে, হাড়ভাঙ্গা খাটুনী দিয়েও মসলিনের উচ্চমূল্যের ফল ভোগ করতে পারেনি তাঁতিরা।

১৭৬৫ সালে ভারতবর্ষে ইংরেজ আধিপত্যের পর থেকে অন্য সব ইউরোপীয় বণিকেরা ভারত থেকে ব্যবসা গুটিয়ে নিতে শুরু করে। প্রতিষ্ঠিত হয় ইংরেজ বণিকদের একচেটিয়া আধিপত্য। ইংরেজ ব্যবসায়ীরা কুঠি স্থাপন করে পাইক-পেয়াদা-গোমস্তা নিয়োগ করে মসলিন সংগ্রহ শুরু করে। সুতা কিনতে তাঁতিদের উচ্চ সুদে অর্থ লগ্নি দেওয়া হতো কুঠি থেকে, সুতা কিনে দীর্ঘ সময় ধরে মসলিন তৈরি করতে করতে সুদের অর্থ আকাশ ছুঁয়ে ফেলে। মসলিন বুঝিয়ে দিয়েও আরো দেনা থাকতো কুঠির কাছে, তাই পরের মৌসুমেও কুঠির কাছে বাঁধা পড়ে তাঁতি।

এছাড়া মাপে গরমিল, গোমস্তাদের অত্যাচারে তাঁতিরা অনেকেই বাড়িঘর ছেড়ে পালিয়ে যায়। যদিও লোকশ্রুতি আছে ইংরেজরা দক্ষ মসলিন তাঁতিদের হাতের আঙ্গুল কেটে দিয়েছিল। তবে এমন তথ্যের ঐতিহাসিক দলিল কিংবা সত্যতা যাচাই করা যায়নি। তবে সময়মতো মসলিন যোগান দিতে না পারলে তাঁতিদের উপরে অত্যাচার করা হয়েছে।

তবে ম্যানচেস্টারে শিল্প বিপ্লবের পর ইংরেজদের ব্যবসার গতিপথ আমূল পরিবর্তিত হয়ে যায়। একসময় ভারত থেকে পণ্য কিনে ইউরোপের বাজারে সরবরাহ করতো ইংরেজরা। শিল্প বিপ্লবের পর কল কারখানায় দরকার ছিল প্রচুর কাঁচামাল। তাই ভারতবর্ষ থেকে কাঁচামাল সংগ্রহ করে কল কারখানায় পণ্য তৈরি করে ভারতসহ বিভিন্ন জায়গায় বিক্রি শুরু করে ইংরেজরা। ফলে কুঠিগুলোতে মসলিন সংগ্রহ করে ইউরোপে চালান করার চেয়ে কাঁচামাল চালান করা অধিক লাভজনক হয়ে উঠে।

ইতোমধ্যেই মোগল শাসনের জৌলুস কমে আসে, মোগল তাঁতখানার সবেচেয়ে অভিজ্ঞ তাঁতিরা দারিদ্র্যে আর অনাহারে পেশা পরিবর্তন করে। ভারতের বিভিন্ন স্থানীয় রাজা এবং মোগলদের পৃষ্ঠপোষকতায় ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলে চলা তাঁতখানা নিরব হয়ে যেতে শুরু করে। অভিজ্ঞ আর দক্ষ তাঁতিদের জ্ঞান পরের প্রজন্মের কাছে হস্তান্তরের সুযোগ কমে আসে, আর বাংলায় বিশেষ করে ঢাকার আশেপাশে মসলিনের তাঁতখানা বন্ধ হয়ে যাওয়া, কারিগরদের পলায়ন ইত্যাদি কারণে মসলিনের প্রধান কাঁচামাল ফুটি কার্পাসের চাহিদা কমে আসে, ঐ জমিতে বিকল্প চাষাবাদ শুরু হয়।

কিছুদিন অল্প স্বল্প করে চললেও একসময় সেটাও ফুরিয়ে আসে। বিশ্বজোড়া যে মসলিনের খ্যাতি ছিল সেই মসলিন একসময় হারিয়ে গেল।