ভৌগলিক চরিত্র আর শাসকদের নিয়মিত উত্থান-পতনের মধ্যে বাংলা ছিল রাজনৈতিকভাবে অস্থিতিশীল অঞ্চলগুলোর একটি, নিয়মিত পরিবর্তন আর পরিবর্ধন হয়েছে বাংলার ভৌগলিক সীমারেখার। রাজনৈতিক কারণের পাশাপাশি অর্থনৈতিক প্রভাবকগুলোও এই অঞ্চলের পটপরিবর্তনে নিয়মিত ভূমিকা রেখেছে, এই অঞ্চলের শাসকদের মুক্ত ভূমিকা নিতে অনুপ্রাণিত করেছে। পাশাপাশি, অর্থনৈতিক আর রাজনৈতিক কারণগুলোই বিদেশী ব্যবসায়ীদের বাংলার প্রতি আকৃষ্ট করেছে, যা পরবর্তীতে বাংলাকে নিয়ে গেছে দু’শো বছরের পরাধীনতার শৃঙ্খলে।

পলাশীর যুদ্ধ

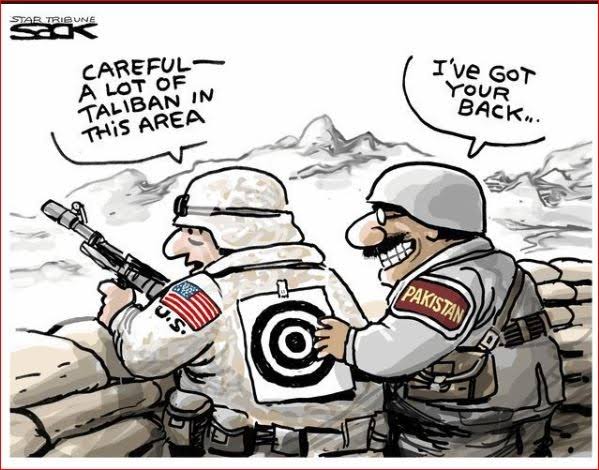

বাংলার স্বাধীনতার সূর্য অস্ত যায় ১৭৫৭ সালে, যদিও বাংলায় কোম্পানির শাসন শুরু হয় তারও এক দশক পরে। ১৭৫৭ সালে পলাশীর যুদ্ধে, মাত্র কয়েক হাজার ইংরেজ সৈন্যের কাছে পরাজয় হয় বাংলার নবাব সিরাজদ্দৌলার। যুদ্ধে নবাব সিরাজের পক্ষে প্রধান সেনাপতি ছিলেন মোহন লাল, অশ্বারোহী বাহিনীর প্রধান ছিলেন মীর জাফর। ইংরেজদের পক্ষে নেতৃত্বে ছিলেন কর্নেল রবার্ট ক্লাইভ। নবাব সিরাজের সেনাবাহিনী ছিল পঞ্চাশ হাজার সদস্যের, তার মধ্যে যুদ্ধে সিরাজের পক্ষে অংশগ্রহণ করেন মাত্র পাঁচ হাজার সৈন্য। বিশ্বাসঘাতকতা করেন মীর জাফর, খুদা-ইয়ার লুৎফ খান, রায় দুর্লভের মতো সেনাপতিরা। বিশ্বাসঘাতকতা করেন উমিচাঁদ, জগৎশেঠ, রাজা রাজবল্লভ, মহারাজা স্বরূপচাঁদের মতো কুলীনরাও।

পলাশীর যুদ্ধে পরাজিত হয়ে নবাব সিরাজ দ্রুত রাজধানী মুর্শিদাবাদে ফিরে আসেন, চেষ্টা করেন রাজধানীকে রক্ষা করতে। আমলাদের নিয়ে পরিস্থিতি সামাল দিতে নবাব সিরাজ রাজকোষ উন্মুক্ত করে দেন, আমলারাও রাজকোষ থেকে অর্থ নিয়ে সৈন্য সংগ্রহ করে রাজধানীকে রক্ষা করার বদলে রাজধানী থেকে পালিয়ে যান। পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে যাওয়ায় নবাব সিরাজ ছদ্মবেশে রাজধানী ত্যাগ করেন। নবাব পরবর্তীতে ধরা পড়েন মীর মীরানের হাতে, মীর মীরানের অনুগত মোহাম্মদী বেগই কারাগারে হত্যা করেন সিরাজকে। কর্নেল ক্লাইভের সমর্থনে বাংলার মসনদে বসেন মীর জাফর।

ইতিহাসবিদদের মতে, বাংলার স্বাধীনতার সূর্য অস্ত যাওয়ার ক্ষেত্রে ইংরেজ সৈন্যদের বীরত্বের চেয়ে বাংলার সেনাপতি আর কুলীনদের বিশ্বাসঘাতকতার দায়ই বেশি, দায় রয়েছে নবাব সিরাজের ব্যর্থ নেতৃত্বেরও। প্রসঙ্গত, মীর জাফররা যদি বিশ্বাসঘাতকতা না করতেন, তাহলে কি বাংলা স্বাধীন থাকতো? নাকি মীর জাফররা বিশ্বাসঘাতকতা না করলেও বাংলা পরাধীন হতো?

পলাশীর যুদ্ধের পরে মীর জাফররা

পলাশীর যুদ্ধের পর পরই বাংলায় ইংরেজ শাসন শুরু হয়নি। বরং, পলাশীর যুদ্ধের পরে বাংলার মসনদে বসেন সেনাপতি মীর জাফর, যিনি ইংরেজদের সাথে হাত মিলিয়ে নবাব সিরাজকে ক্ষমতাচ্যুত করেছিলেন। মীর জাফরের শাসনে ডি ফেক্টো রুলার হিসেবে আবির্ভূত হয় তার ছেলে মীরান, পরবর্তীতে মীর কাসিমের স্বাধীনতা রক্ষায় ব্যর্থ চেষ্টার পরে বাংলা যায় ইংরেজ শাসনের অধীনে।

সামরিক প্রযুক্তিতে ইংরেজদের অগ্রগতি

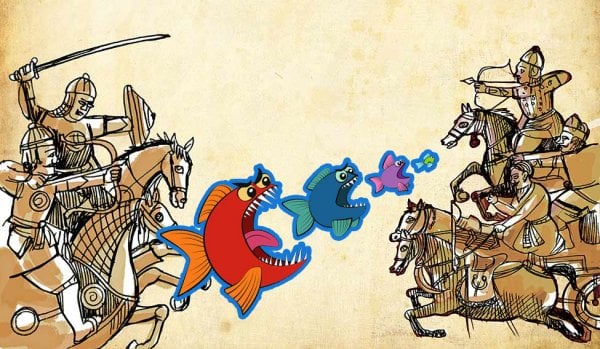

ভারতীয় উপমহাদেশে যখন বিশাল মোগল সাম্রাজ্যের আবির্ভাব ঘটেছে, একই সময়ে ইউরোপ বিভক্ত ছিল ডজনখানেক সাম্রাজ্য আর কয়েক ডজন ছোট ছোট রাজ্যে। এসব রাজ্য ক্রমাগত একে অন্যের সাথে যুদ্ধে লিপ্ত হতো, যুদ্ধের মাধ্যমে বার বার নির্ধারিত হতো ইউরোপের রাজ্যগুলোর সীমান্ত। ক্রমাগত যুদ্ধের কারণে ইউরোপীয় সামরিক শক্তিগুলো দ্রুত সামরিক প্রযুক্তিতে অগ্রগতি অর্জন করে, ইউরোপের মাধ্যমেই শুরু হয় আগ্নেয়াস্ত্রের বহুল ব্যবহার।

অন্যান্য সামরিক শক্তিগুলোর সাথে যুদ্ধে তুলনামূলক সুবিধাজনক অবস্থানে থাকার প্রেরণা নিয়েই ইউরোপে শুরু হয় বাণিজ্যিক স্কেলে ইস্পাত উৎপাদন, যেটি লোহার চেয়ে তুলনামূলকভাবে অনেক হালকা। ইস্পাত দিয়ে তৈরি নৌযানগুলোও ছিল তুলনামূলকভাবে হালকা। এই নৌযানগুলো আবার তুলনামূলকভাবে বেশি ভার বহনের পাশাপাশি ছুটতে পারত দ্রুত। ফলে, ইউরোপীয় জাহাজগুলো লম্বা দূরত্ব পাড়ি দিতে পারত। একই প্রযুক্তি ব্যবহার করা হয় অস্ত্রের ক্ষেত্রেও। অস্ত্র আর যোগাযোগ প্রযুক্তিতে এই তুলনামূলক সুবিধা ইউরোপীয় শক্তিগুলোকে বিশ্বজয়ের নেশায় উন্মুখ করে তোলে। প্রযুক্তিগত এই উৎকর্ষই ইউরোপীয় শক্তিগুলোকে এশিয়ার দ্বার খুলে দেয়, পরাক্রমশালী অটোমান সাম্রাজ্যের অংশ যেতে থাকে ইউরোপীয় শাসকদের অধীনে, ইউরোপীয় দেশগুলো বাণিজ্য শুরু করে আফ্রিকা আর আমেরিকার দেশগুলোর সাথেও।

ইউরোপের সাম্রাজ্যগুলো যখন প্রযুক্তিগত উৎকর্ষতার দিকে ছুটেছে, মোগল সম্রাটরা তখন ব্যস্ত ছিলেন স্থাপত্য নির্মাণ করে নিজেদেরকে ইতিহাসের অংশ করার তাড়না নিয়ে। ইউরোপীয় দেশগুলোর চেয়ে কয়েকগুণ বেশি রাজস্ব আসা সত্ত্বেও, ভারতীয় উপমহাদেশের বুদ্ধিবৃত্তিক উৎকর্ষতা আসেনি শাসকদের ভুল জায়গায় মনোযোগের কারণে। মোগল সাম্রাজ্যের অনবদ্য সৃষ্টি হিসেবে বিবেচনা করা তাজমহলকে। তাজমহল নির্মাণে দুই দশক সময় কাজ করেছে বিশ থেকে বাইশ হাজার শ্রমিক, তাজমহলের গায়ে স্থাপন করা হয় বহুমূল্য রত্ন। বর্তমানে তাজমহল থেকে ভারতীয় সরকার ভালো আয় করলেও যাদের করের টাকায় তাজমহল নির্মিত হয়েছিলো, তাদের জন্য এটি কেবলই অর্থ অপচয়ের বিভীষিকা ছিল। সম্রাট শাহজাহানের স্থাপত্যপ্রেমকে লালন করতে উৎপাদিত পণ্যের উপর দেড়গুণ বৃদ্ধি করা হয় রাজস্ব আদায়ের হার।

বাংলার স্বাধীনতা রক্ষার সর্বশেষ প্রচেষ্টা ছিল বক্সারের যুদ্ধে, যেখানে ইংরেজদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে মীর কাসিমের সাথে যুক্ত হন নবাব সুজাউদ্দৌলা এবং মোগল সম্রাট শাহ আলম। গিরিয়া, কাটোয়া ও উদয়নালার যুদ্ধের পর বক্সারের যুদ্ধে শোচনীয়ভাবে পরাজয় ঘটে মীর কাসিমের। মোগল সম্রাট শাহ আলম ইংরেজদের পক্ষে যোগ দিলে পুরোপুরিভাবে পতন হয় বাংলায় ইংরেজবিরোধী শক্তির। এই যুদ্ধগুলোতে ইংরেজ বাহিনীর বিজয়ের কারণ তাদের রণকৌশল এবং আধুনিক ও হালকা অস্ত্র।

শাসকদের দুর্বলতা

মোগল আমলে ভারতীয় উপমহাদেশে স্থাপত্যশিল্পের বিপুল প্রসার ঘটলেও, ইউরোপীয় শক্তিগুলোর মুখে স্বাধীনভাবে দাঁড়িয়ে থাকার জন্য প্রয়োজনীয় রাজনৈতিক শক্তি গড়ে ওঠেনি। ইউরোপীয় যে সামরিক নেতৃত্ব ভারতীয় উপমহাদেশে আসছিল, তারা বিদ্যমান শাসকদের চেয়ে অনেক বেশি কৌশলী এবং বিচক্ষণ নেতৃত্বের প্রমাণ দিয়েছেন।

সম্রাট শাহজাহানের পর মোগল সম্রাট হন সম্রাট আওরঙ্গজেব। তিনি একাধারে নয় বছর দিল্লীর বাইরে ছিলেন কেবল যুদ্ধের জন্য। সম্রাট আওরঙ্গজেবের যুদ্ধ ছিল অভ্যন্তরীণ শক্তিগুলোর বিরুদ্ধে, যারা একসময় মোগল সম্রাজ্যের বিস্তারে একসাথে যুদ্ধ করেছে। নয় বছরের যুদ্ধ মোগল সাম্রাজ্যকে দুর্বল করে দেয়। সম্রাট আওরঙ্গজেবের প্রিয় সুবা ছিল বাংলা, কারণ তার যুদ্ধের খরচের জন্য এই সুবা অকাতরে অর্থের যোগান দিয়েছে।

মোগল আমলে শাসকদের সাথে প্রজাদের কার্যত কোনো সম্পর্কই ছিল না, শাসকদের হয়ে খাজনা আদায় করতেন স্থানীয় জমিদার আর তালুকদাররা। শাসকের সাথে প্রজাদের সম্পর্ক গড়ে না ওঠার কারণে, বাংলায় শাসকের নিয়মিত পরিবর্তন হলেও প্রজাদের কোনো ভ্রুক্ষেপ সেদিকে ছিল না। রাজনৈতিক প্রক্রিয়াগুলো প্রজাদের গুরুত্বহীন করে তোলার ফলাফল বাংলার শাসকেরা পায় সংকটের সময়। নবাব সিরাজের মৃতদেহ পুরো মুর্শিদাবাদ হাতির পিঠে করে ঘোরানো হলেও কেউ পাল্টা প্রতিরোধের প্রচেষ্টা করেনি। বক্সারের যুদ্ধের পরে যখন ইংরেজরা শাসনক্ষমতা নিয়েছে, তখনও প্রজাদের দিক থেকে কোনো প্রতিরোধ আসেনি।

মোগল রাজকোষকে বিপুল খাজনার যোগান দিতে এখানকার শাসকেরা প্রজাদের মধ্যে একটি ভয়ের সংস্কৃতি তৈরি করেছিলেন। একসময়ে বাংলার শাসকেরা পরিবর্তন হয়ে যখন ইংরেজরা আসলো, তখনও প্রজারা ভয়ের সংস্কৃতি থেকেই তাদেরকে মেনে নিতে বাধ্য হয়েছে।

কুলীনদের ভূমিকা ও নবাব সিরাজের নেতৃত্ব

বাংলায় নিয়মিত শাসক পরিবর্তন হতো, শাসক পরিবর্তন হতো হত্যা আর ক্ষমতাচ্যুতির মাধ্যমে। অস্থিতিশীল এই রাজনৈতিক পরিস্থিতির কারণে অভিজ্ঞ শাসক পাওয়া দুরূহ ছিল, দুরূহ ছিলো শাসকদের মধ্য থেকে রাজনৈতিক প্রজ্ঞার দেখা পাওয়াও। এই কারণেই শক্তিশালী হয়ে ওঠে অভিজাত শ্রেণি (কুলীনরা), আবার উত্তরাধিকার নির্ধারণ সংক্রান্ত অভ্যন্তরীণ রেষারেষিও ছিল নিয়মিত ঘটনা।

রাজতন্ত্রের মধ্যে শাসনকাঠামোতে প্রজাদের অন্তর্ভুক্ত করার যে রাজনৈতিক প্রক্রিয়া আমরা ইউরোপীয় দেশগুলোতে দেখেছি, সেগুলোও ছিল না বাংলার শাসকদের মধ্যে। ইউরোপের নগররাষ্ট্রগুলোতে এসেম্বলির মাধ্যমে কর নির্ধারণ করা হতো, বাংলায় শাসকেরা কর নির্ধারণ করতেন আমলাদের সহযোগিতা নিয়ে। জনগণ থাকতেন এই পুরো প্রক্রিয়ার বাইরে।

নবাব সিরাজের নেতৃত্বে রাজনৈতিক প্রজ্ঞার একই ধরনের অভাব দেখা গেছে, অভাব দেখা গেছে সামরিক বাহিনীতে ঐক্য আনার প্রচেষ্টায়। নানা আলীবর্দী খানের প্রিয় নাতির হওয়ার যোগ্যতার নবাব হয়ে যাওয়া এই শাসকের পতনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখেছিল রাজপরিবারের অভ্যন্তরীণ ষড়যন্ত্র আর কুলীনদের ভূমিকা।

বাংলার পরাধীনতার দায়

প্রতিটি মানুষের কাছে দেশ মাতৃসম। কুয়াশা, ঘাসফুল আর জ্যোৎস্নার এই দেশে পরাধীনতার অনুঘটক হিসেবে যেসব বিশ্বাসঘাতক কাজ করেছে, তারা ঘৃণার পাত্র। একইসাথে ইতিহাসের ঘটনাবলির বিশ্লেষণ আমাদের দেখায়, মীর জাফররা পরাধীনতাকে ত্বরান্বিত করলেও, তৎকালীন রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক বাস্তবতার কারণে দক্ষিণ এশিয়াতে পরাধীনতা ছিল অবশ্যম্ভাবী ঘটনা। একইভাবে বাংলার জন্যও পরাধীনতা ছিল এক অবশ্যম্ভাবী ঘটনা। পরাধীনতা এড়ানোর প্রস্তুতি এই উপমহাদেশের ছিল না।

এই কথার প্রাসঙ্গিকতা পরবর্তীতে আরো প্রমাণিত হবে আমাদের স্বাধীনতা আন্দোলনের দিকে নজর দিলে। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ পরবর্তী সময়ে ভারতীয় উপমহাদেশে স্বাধীনতা আসে সংঘবদ্ধ রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান ও সংগঠনগুলোর প্রচেষ্টায়, স্বাধীনতা আন্দোলনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে শিক্ষিত মধ্যবিত্ত শ্রেণি। মধ্যবিত্ত শ্রেণির হাত ধরেই রাজনৈতিক সচেতনতার সংস্কৃতি দেশ জুড়ে ছড়িয়ে পড়ে পরবর্তীতে।

উপমহাদেশের কৃষক শ্রেণির রাজনৈতিক অবস্থান এখনও স্থিতিশীলতার পক্ষেই রয়ে গেছে। এজন্য ভারতীয় উপমহাদেশে রাজনৈতিক স্বাধীনতার ধারণার বিকাশ ঘটেনি, বিকাশ ঘটেনি নাগরিক অধিকারের ধারণার। কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার যুগে জাতিরাষ্ট্রের স্বাধীনতা ধরে রাখতে তাই নতুন করে রাজনৈতিক সচেতনতার সংস্কৃতির বিকাশ প্রয়োজন।