টাকা কিংবা অর্থ- আমাদের জীবনের খুবই গুরুত্বপূর্ণ এবং অবিচ্ছেদ্য অংশ। কিন্তু কখনো কি ভেবে দেখেছেন এই অর্থের বিবর্তন ঠিক কীভাবে হয়েছে?

প্রাচীনকালে বিনিময় প্রথা চালু ছিল, অর্থাৎ এক জিনিসের বিনিময়ে অন্য জিনিস ক্রয়-বিক্রয়। প্রাচীন সভ্যতাগুলোতে বাণিজ্যিক ক্ষেত্রে সিলমোহরের প্রচলন দেখতে পাওয়া যায়। তবে মুদ্রা এসেছে প্রাচীন গ্রীসের লিডিয়ানদের হাত ধরে, তা-ও ৬০০ খ্রিস্টপূর্বাব্দে। প্রায় কাছাকাছি সময়ে ভারতবর্ষেও মুদ্রার প্রচলন লক্ষ্য করা যায়। আজ ভারতীয় উপমহাদেশের এই মুদ্রার বিবর্তন নিয়েই গল্প হবে।

পাঞ্চমার্কড মুদ্রা

ভারতীয় উপমহাদেশের প্রথম মুদ্রা হিসেবে ধরা হয় খ্রিস্টপূর্ব ৬ষ্ঠ-৫ম শতকে আলেক্সান্ডার দ্য গ্রেটের ভারত আক্রমণের আগের সময়ের মুদ্রাকে। উপমহাদেশের বিভিন্ন জনপদ এবং মহাজনপদগুলোতে (গান্ধারা, কুন্তলা, কুরু, শাক্য, সৌরসেনা, সৌরাষ্ট্র ইত্যাদি) এ ধরনের মুদ্রা প্রচলিত ছিল। মুদ্রাগুলোর বেশিরভাগই ছিল রূপার। তবে মুদ্রা তৈরিতে তামাও ব্যবহৃত হত। বড় রূপা কিংবা তামার পাত থেকে পাতলা করে কেটে, ভারী কোনো ধাতব পদার্থ দিয়ে তার ওপর বিভিন্ন চিহ্ন খোদাই করে মুদ্রাগুলো তৈরি হতো। এজন্য মুদ্রাগুলোকে পাঞ্চমার্কড মুদ্রা বলা হয়। উদাহরণস্বরূপ বলা যায়, সৌরাষ্ট্রের মুদ্রাগুলোতে দেখা যেত কুঁজো ষাড়, মগধের মুদ্রাগুলোতে দেখা যেত বিভিন্ন ধরনের প্রাকৃতিক চিহ্ন।

এগুলো ছিল অনিয়ত আকৃতির, তবে ওজন ছিল নির্দিষ্ট। পাণিনির অষ্টাধ্যয়ী কিংবা বিভিন্ন বৌদ্ধ গ্রন্থ থেকে এ মুদ্রাগুলোর নাম পাওয়া যায় পণ, কর্ষপণ/কাহাপণ, নিক্ষ/নিষ্ক, ভীমশটিকা, তৃণশটিকা, সুবর্ণ ইত্যাদি। বেশিরভাগ মুদ্রাই ছিল আয়তাকার, তবে গোল কিংবা চারকোণা মুদ্রাও ছিল ব্যাপক। মোটা দাগে চার ভাগে এগুলোকে ভাগ করা যায়: ট্যাক্সিলা-গান্ধারা টাইপ, কোষালা টাইপ, অবন্তী টাইপ এবং মগধান টাইপ। মুদ্রাগুলোতে বিভিন্ন চিহ্ন খোদিত থাকলেও এমন কিছু উৎকীর্ণ করা থাকত না যা দেখে সেই সময়ের রাজ্য কিংবা সমসাময়িক অন্য কোনো তথ্য পাওয়া যাবে।

পরবর্তীতে মৌর্য যুগে এসে প্রথম রাজকীয় মানসম্পন্ন মুদ্রা দেখা যায়। বিভিন্ন জ্যামিতিক প্রতীক এবং প্রাকৃতিক নিদর্শন, যেমন: সূর্য, গাছ, প্রাণী ইত্যাদি সংবলিত ছিল মুদ্রাগুলো। চাণক্যের অর্থশাস্ত্রে যার উল্লেখ পাওয়া যায়। তিনি মুদ্রাকে ‘রূপা’ হিসেবে অভিহিত করেছেন। যেমন: রৌপ্যরূপা (রৌপ্যমুদ্রা), সুবর্ণরূপা (স্বর্ণমুদ্রা), তামারারূপা (তাম্রমুদ্রা), শীষারূপা ইত্যাদি।

পাঞ্চমার্কড বা এই ধরনের খোদাই করা মুদ্রাগুলো প্রথম কয়েক শতাব্দী অবধি জনপ্রিয় ছিল।

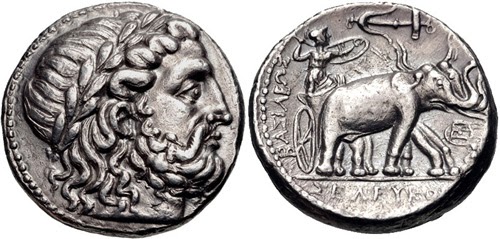

ইন্দো-গ্রীক মুদ্রা

আলেক্সান্ডার দ্য গ্রেট কর্তৃক ভারতজয়ের মাধ্যমে ইন্দো-গ্রীক সাম্রাজ্যের গোড়াপত্তন ঘটে। পরবর্তী উল্লেখযোগ্য মুদ্রাগুলো তাদের হাত ধরেই আসে খ্রিস্টপূর্ব ২য়-১ম শতকের দিকে। মুদ্রাগুলো মূলত ছিল রূপার এবং গোলাকৃতির, তবে বিশেষ কিছু ছিল আয়তাকার, যা প্রাকৃত ভাষায় এবং খরোষ্ঠী লিপিতে লিখা হত। তাতে শাসকের নাম ও প্রতিকৃতি উৎকীর্ণ করা থাকত। সেই সাথে বিভিন্ন গ্রীক উপকথা বা বিষয়বস্তু মুদ্রার মাধ্যমে তুলে ধরা হতো। ধারণা করা হয়, প্রথমদিকে মুদ্রাগুলো সরাসরি গ্রীস থেকেই আসত। পরবর্তীতে যে মুদ্রাগুলো পাওয়া যায় তা একপ্রকার গ্রীক ও ভারতীয় উপকথার মিশেলে তৈরি। যেমন: রাজা আগাথোকলসের একটি মুদ্রায় শ্রীকৃষ্ণকে দেখা যায় চক্র হাতে গ্রীক পোশাক পরিহিত অবস্থায়!

মুদ্রায় খোদিত প্রতিকৃতিগুলো ছিল অত্যন্ত সূক্ষ্ম এবং বিষদ যা হেলেনিস্টিক শিল্পের সুন্দর পরিচায়ক। পরবর্তীতে ভারতবর্ষের মুদ্রাগুলো যে এই গ্রীকদের অনুকরণেই বানানো তা বলাই বাহুল্য!

কুষাণ মুদ্রা

খ্রিস্টাব্দ ১ম-৪র্থ শতাব্দীতে প্রথমবারের মতো বিপুল পরিমাণে স্বর্ণমুদ্রার প্রচলন ঘটে কুষাণদের হাত ধরে। তাছাড়া সে সময় তামার মুদ্রাও প্রচলিত ছিল।

গ্রীক রীতি অনুসারে মুদ্রায় প্রতীক খোদাই করা হতো যা প্রায় পরবর্তী আট শতাব্দী ধরে প্রচলিত ছিল। মুদ্রাগুলোর একদিকে শাসকের প্রতিকৃতি, নাম ও উপাধি এবং অন্যদিকে দেব-দেবীদের চিত্র উৎকীর্ণ করা হতো। মুদ্রাগুলো গ্রীক এবং খরোষ্ঠী লিপিতে লেখা হতো। কুষাণ যুগে যে বহু এবং মিশ্র সংস্কৃতির সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠা হয়েছিল তার প্রমাণ পাওয়া যায় মুদ্রাগুলো দেখলেই। বুদ্ধ থেকে গ্রীক দেবতা অবধি সবই খুব সুন্দরভাবে মুদ্রাগুলোয় স্থান পেয়েছেন।

কুষাণ যুগে মুদ্রার বিস্তৃতি এত বেশি ছিল যে বিভিন্ন উপজাতি, রাজবংশ এবং রাজ্যসমূহ নিজেরা কুষাণদের অনুকরণে মুদ্রা জারি করা শুরু করে।

গুপ্ত মুদ্রা

স্বর্ণমুদ্রার প্রচলন শীর্ষে পৌঁছায় ভারতের স্বর্ণযুগ নামে অভিহিত গুপ্ত যুগে, ৩য়-৬ষ্ঠ শতকে। গুপ্ত শাসক কর্তৃক যে স্বর্ণমুদ্রার প্রচলন ঘটে তা অন্যান্য মুদ্রার তুলনায় ছিল সুনিপুণ এবং সমৃদ্ধ। মুদ্রাগুলো সাধারণভাবে দিনার নামে পরিচিত ছিল। ব্রাহ্মী লিপিতে লেখা এ মুদ্রাগুলোর একদিকে উৎকীর্ণ থাকত সংস্কৃত উপকথা; দেব-দেবী, বিশেষত শ্রীলক্ষ্মীর প্রতিকৃতি এবং অন্যদিকে থাকত শাসকের প্রতিকৃতি। মজার ব্যাপার হচ্ছে, যেখানে অন্যান্য সাম্রাজ্যের মুদ্রায় রাজার যুদ্ধংদেহী প্রতিকৃতি উৎকীর্ণ করা হতো সেখানে এই মুদ্রাগুলো ছিল ভিন্ন।

রাজা সমুদ্রগুপ্ত সাতটি আলাদা ধরনের মুদ্রা জারি করেন- প্রমাণ মুদ্রা, তীরন্দাজ মুদ্রা, কুঠার মুদ্রা (সামরিক সমৃদ্ধির পরিচায়ক), অশ্বমেধ মুদ্রা (সে সময় রাজ্য বিস্তৃতির উদ্দেশ্যে ঘোড়া বলীদান করা হত, তারই রূপ ফুটে উঠেছে এই মুদ্রায়), রাজা-রানী মুদ্রা (রাজা চন্দ্রগুপ্ত ও রানী কুমারদেবীর প্রতিকৃতি সংবলিত মুদ্রা), বাঘ হত্যাকারী মুদ্রা এবং গীতিকবি মুদ্রা (যাতে রাজাকে বিভিন্ন বাদ্যযন্ত্র বাজাতে দেখা যায়)। এভাবে মুদ্রা উৎকীর্ণ করার ঐতিহ্য উত্তর ভারতে তুর্কী সালতানাত প্রতিষ্ঠা হওয়ার আগপর্যন্ত প্রচলিত ছিল।

গুপ্ত যুগে শিল্প-সাহিত্যের যে প্রভূত উন্নতি সাধিত হয়েছিল তার প্রমাণ এই মুদ্রাগুলো।

গুপ্ত পরবর্তী মুদ্রা

৫৫০-১২০২ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত গুর্জরা, প্রতিহার, চালুক্য প্রভৃতি সাম্রাজ্যের দ্বারা যে মুদ্রা জারি হয়েছে সেগুলো ইন্দো-সাসানিয়ান মুদ্রা বলে পরিচিত। এ মুদ্রাগুলোতে একপাশে জ্যামিতিক ধাঁচে সাম্রাজ্যের সার্বভৌমত্বের চিহ্ন এবং অন্যপাশে অগ্নিবেদী মোটিফের চিহ্ন অঙ্কিত থাকত।

ইসলামী শাসনামলে মুদ্রা

১০ম শতাব্দীতে গজনীর সুলতান মাহমুদ ভারতবর্ষ জয়ের পর বিশেষ ধরনের মুদ্রা জারি করেন। রূপার মুদ্রাতে তার নিজের নাম উৎকীর্ণ করা, তা-ও দুটি ভিন্ন ভাষায়! একদিকে আরবি, অন্যদিকে দেবনগরী লিপিতে সংস্কৃত! পরবর্তীতে মুহম্মদ ঘুরী স্বর্ণ ও রৌপ্যমুদ্রার প্রচলন ঘটান। স্বর্ণমুদ্রার একদিকে লক্ষ্মীর প্রতিকৃতি, অন্যদিকে দেবনগরী লিপিতে নাম উৎকীর্ণ করা।

১২ শতকের মধ্যে তুর্কী সুলতানদের দ্বারা মুদ্রায় পরিবর্তন আসে, স্থান পায় ইসলামী ক্যালিগ্রাফি। তাছাড়া নকশা, উপকথা, তারিখ মুদ্রার ইত্যাদি বিষয়েও পরিবর্তন আসে। এই মুদ্রাগুলো ছিল রূপা, তামা এবং সোনা দিয়ে তৈরি, যেগুলোকে বলা হত তঙ্কা। সোনা এবং রূপার মুদ্রার মূল্যের অনুপাত ছিল ১:১০। মুদ্রাগুলো ওজনে ছিল ১১.৬ গ্রাম, যা পরবর্তীতে মূল্যবান ধাতু পরিমাপের একক ‘তোলা’ হিসেবে পরিচিত হয়। এ সময় বিভিন্ন মূল্যের মুদ্রার প্রচলনও ঘটে।

মোঘল আমলে সাধারণভাবে মুদ্রার একপাশে শাসক কিংবা খলিফার নাম এবং অন্যপাশে কালিমা উৎকীর্ণ করা হতো। সম্রাট বাবরের সময় শুধু রৌপ্যমুদ্রা প্রচলিত থাকলেও পরবর্তীতে স্বর্ণ এবং তাম্রমুদ্রার প্রচলন করা হয়। সম্রাট শের শাহ সুরির হাত ধরে মোঘল মুদ্রার ব্যাপক প্রচলন ঘটে। একধরনের রূপার মুদ্রা যার নাম ছিল ‘রূপীয়া’ যা থেকে ভারতের বর্তমান মুদ্রা ‘রূপী’র প্রচলন ঘটে। স্বর্ণমুদ্রাগুলোকে মোহর বলা হতো এবং তাম্রমুদ্রাকে বলা হতো দাম। তাছাড়া সম্রাট আকবর ভিন্ন ঘরানার মুদ্রা জারি করেন। উদাহরণস্বরূপ: রাম এবং সীতা উৎকীর্ণ মুদ্রা, মেহেরাবী মোহর (ষড়ভূজাকৃতির স্বর্ণমুদ্রা) ইত্যাদির কথা বলা যায়।

তাছাড়া আকবর এবং জাহাঙ্গীরের সময়ে তাদের প্রতিকৃতি সংবলিত মুদ্রার দেখাও পাওয়া যায়। মুদ্রাগুলোর নকশা এবং কারুকাজ মোঘল আমলের শৈল্পিক নিদর্শন। তাছাড়া মুদ্রায় রাশিচক্র, প্রতিকৃতি, সাহিত্যিক নিদর্শন, ক্যালিগ্রাফি প্রভৃতি এ সময়ের মুদ্রাগুলোকে নতুন উচ্চতায় নিয়ে যায়। পরবর্তীতে সম্রাট আওরঙ্গজেব নির্দিষ্ট মানের মুদ্রার প্রচলন করেন যাতে শাসকের নাম, টাঁকশাল এবং মুদ্রা প্রচলনের তারিখ উল্লেখ থাকত।

মোঘলদের সবচেয়ে বড় সফলতা ছিল মুদ্রাব্যবস্থার একীকরণে অর্থাৎ পুরো সাম্রাজ্য জুড়ে একই মুদ্রার প্রচলন ঘটায় তারা।

ইংরেজ আমলে মুদ্রা

প্রথমদিকে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি কর্তৃক প্রচলিত মুদ্রাগুলো মোঘল রীতি অনুসারে তৈরি হতো। ১৭১৭ সালে প্রথমবারের মতো মুম্বাই টাকশালে তাদের নিজস্ব ধাঁচের মুদ্রা তৈরি করা হয়। স্বর্ণমুদ্রার নাম দেয়া হয় ক্যারোলিনা, রৌপ্যমুদ্রা এঞ্জেলিনা, তামার মুদ্রা কাপেরুন এবং টিনেরগুলোকে বলা হত টিনি। পরবর্তীতে ১৮৩৫ সালে মুদ্রা আইন (Coinage act 1835) জারি করে অভিন্ন মুদ্রার প্রচলন করা হয়। নতুন মুদ্রায় রাজা চতুর্থ উইলিয়ামের প্রতিকৃতি আর অন্যপাশে ইংরেজি ও ফারসি ভাষায় মুদ্রার মান উৎকীর্ণ করা হয়।

১৮৪০ সাল থেকে মুদ্রায় রানী ভিক্টোরিয়ার প্রতিকৃতি দেখতে পাওয়া যায়। ভারতীয় মুদ্রা আইন ১৯০৬ (The Indian Coinage Act) জারি করে টাঁকশাল স্থাপন এবং মুদ্রার প্রমাণ মান নির্ধারণ করা হয়। এ সময় তামার মূল্যবৃদ্ধি পাওয়ায় তামার বদলে নিকেল ব্যবহার শুরু হয়। ১৯৩৯ সালে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় রূপার দাম বৃদ্ধি পেলে রৌপ্যমুদ্রা সংরক্ষণ করে রাখার রীতি শুরু হয়। ফলে ক্রমেই রৌপ্যমুদ্রার ব্যবহার কমতে থাকে। এ সময় কোয়ার্টারনারি রৌপ্য মুদ্রার (রূপার সাথে আরও ৩ ধরনের ধাতু মিশিয়ে মুদ্রা তৈরি) প্রচলন ঘটে। ১৯৪৭ এ এসে এগুলোর পরিবর্তে নিকেল মুদ্রার প্রসার ঘটে।

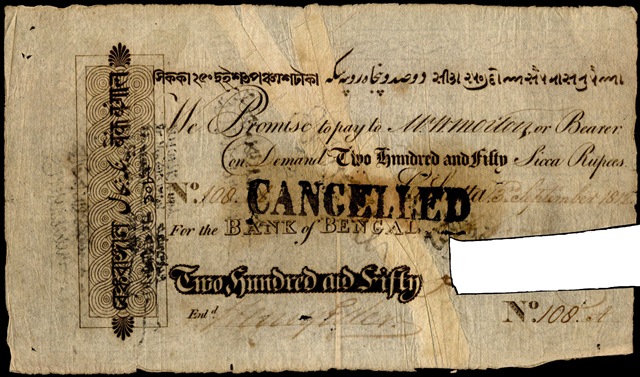

কাগুজে নোট

১৮ শতকে এসে কাগজের নোটের সাথে পরিচয় ঘটে ভারতবর্ষের ইউরোপীয় বাণিজ্য কোম্পানিগুলোর মাধ্যমে। বাণিজ্যের প্রসারের সাথে সাথে নোটের প্রসারও ঘটতে থাকে। পরবর্তীতে ব্রিটিশ শাসনামলে ব্যাংক অফ হিন্দুস্থান, দ্য জেনারেল ব্যাংক অফ বেঙ্গল এন্ড বিহার, দ্য বেঙ্গল ব্যাংক প্রথম কাগুজে মুদ্রা জারি করে। তবে অব্যবস্থাপনার কারণে ব্যাংক তিনটিই বন্ধ হয়ে যায়। ১৮০৬ এ দ্য ব্যাংক অফ ক্যালকাট্টা প্রতিষ্ঠিত হয় (১৮০৯ এ নাম পরিবর্তন করে দ্য ব্যাংক অফ বেঙ্গল)। এখান থেকেই পরবর্তীতে নোট ছাপা হত।

Image Source: The Better India

১৮৬১-তে কাগুজে মুদ্রা আইন (The Paper Currency Act of 1861) জারি করা হয়। এতে করে বেসরকারি ব্যাংকগুলো তাদের নোট জারি করার ক্ষমতা হারায়। এ সময় নোট ছাপা হত দ্য ব্যাংক অফ ইংল্যান্ড থেকে। নোটগুলো ছিল দুটি ভাষায় এবং রানী ভিক্টোরিয়ার ছবি সংবলিত। ১৯৩৫ সালে রিজার্ভ ব্যাংক অফ ইন্ডিয়া (RBI) প্রতিষ্ঠিত হওয়ার আগপর্যন্ত ব্রিটিশ ভারত সরকার কর্তৃকই নোট ইস্যু হতে থাকে। ১৯৩৮ সালে রাজা ষষ্ঠ জর্জের ছবি সংবলিত প্রথম নোট জারি করে RBI।

মুদ্রা যে শুধুমাত্র একটি দেশ কিংবা রাজ্যের অর্থনৈতিক পরিচায়ক নয় তা বলাই বাহুল্য। সে সময়কার সাংস্কৃতিক, সামাজিক অবস্থা, উপকথা ইত্যাদি কালের অসংখ্য বিষয়ের চাক্ষুষ সাক্ষী এই মুদ্রাগুলো। আর তাই মুদ্রা নিয়ে উচ্চতর শিক্ষা ও গবেষণার স্বতন্ত্র শাখাও রয়েছে- Numismatics।

মুদ্রা থেকে নোট কিংবা আধুনিক অর্থব্যবস্থায় পৌঁছাতে লেগে গেছে কত শত বছর! ১৯৪৭ সালে ভারতবর্ষের স্বাধীনতার পর পুরো অর্থব্যবস্থার আমূল পরিবর্তনের সাথে সাথে নোট এবং মুদ্রাতেও আসে পরিবর্তন। সেই গল্প না হয় আরেকদিন হবে!