বিংশ শতাব্দীর গোড়ার দিকের সময়টা ভারতে ব্রিটিশবিরোধী আন্দোলনের বেশ গুরুত্বপূর্ণ পর্যায়। এ পর্যায়ে এসে ভারতীয়দের একাংশ অহিংস আন্দোলনের উপর থেকে বিশ্বাস হারিয়ে ফেলে। এদিকে তখন আফ্রিকায় অ্যাংলো-বুয়র যুদ্ধ চলছে। বুয়রদের হাতে ইংরেজ সৈন্যদের নাকানি-চুবানি খেতে দেখে ভারতীয়রাও আশার প্রদীপ দেখতে পায়। বুয়রদের থেকে অনুপ্রাণিত হয়ে ভারতে গড়ে উঠতে শুরু করে ‘সিক্রেট সোসাইটি’ বা গুপ্ত সংঘ।

এসব গুপ্ত সংঘের সদস্যরা ধর্মগ্রন্থ হাতে নিয়ে মরণ-শপথ নিতেন। এর অর্থ হলো, তারা দেশের স্বাধীনতার জন্য সংঘের যেকোনো আদেশ মানতে বাধ্য থাকবেন। সংঘের বিরুদ্ধে বিদ্রোহের শাস্তি ছিল মৃত্যুদণ্ড। প্রথম দিকে সংঘের সদস্যরা মূলত ব্রিটিশ বিরোধী জনমত গঠনের চেষ্টা করতেন। এছাড়া বিভিন্ন শারীরিক কসরত, অস্ত্রচালনা ইত্যাদি চর্চা করতেন তারা। তবে বঙ্গভঙ্গের পূর্বে তাদের কর্মকাণ্ড ততটা উল্লেখযোগ্য ছিল না।

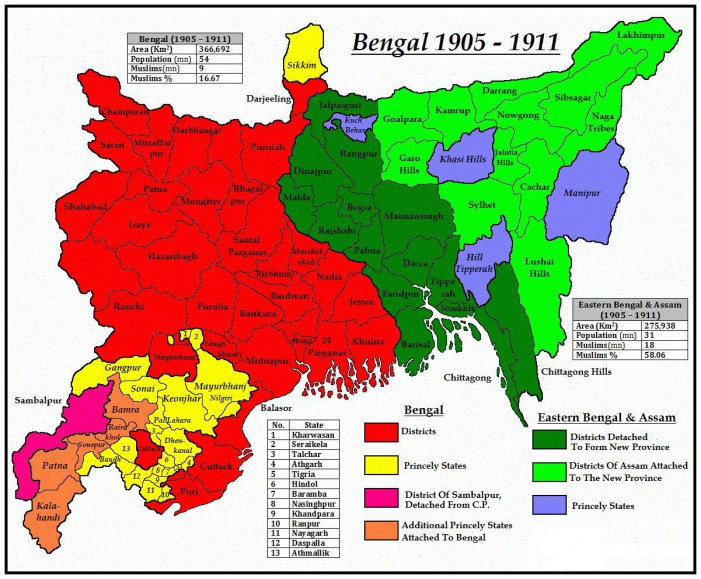

বড়লাট লর্ড কার্জন ১৯০৩ সালের ডিসেম্বরের দিকে বঙ্গভঙ্গের প্রস্তাব পেশ করেন। এ প্রস্তাব অনুসারে কলকাতাকে কেন্দ্র করে ‘পশ্চিম বাংলা’ ও ঢাকাকে কেন্দ্র করে ‘পূর্ব বাংলা ও আসাম’ নামে দুটি প্রদেশ গঠনের প্রস্তাব দেওয়া হয়। এর আগে গোটা বেঙ্গল প্রেসিডেন্সি কলকাতাকে কেন্দ্র করে থাকায় ব্যবসা-বাণিজ্য, কল-কারখানা ও উন্নয়নের অধিকাংশই সেখানে হত, পূর্ব বাংলা রয়ে যেত বঞ্চিত।

বঙ্গভঙ্গের পর মানচিত্র; Image Source: aplustrooper.com

বঙ্গভঙ্গের ফলে এ অঞ্চলও উন্নয়নের ছোঁয়া পাবে বলে মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ পূর্ব-বঙ্গের নেতৃবৃন্দ এ প্রস্তাবকে স্বাগত জানান। কিন্তু পশ্চিম বাংলার হিন্দুরা এটিকে ব্রিটিশদের ‘ডিভাইড এন্ড রুল’ চক্রান্ত হিসেবে দেখেন এবং বঙ্গভঙ্গ প্রস্তাবের বিরোধীতা শুরু করে। কিন্তু তাদের বিরোধীতা সত্ত্বেও ১৯০৫ সালের ১৬ অক্টোবর এটি কার্যকর হলে তারা বঙ্গভঙ্গ রদের জন্য তীব্র আন্দোলন গড়ে তুলেন।

বঙ্গভঙ্গ রদ যখন নিয়মতান্ত্রিক আন্দোলনের দ্বারা সম্ভব হচ্ছিল না, তখন আন্দোলনকারীরা ‘স্বদেশী আন্দোলনের’ ডাক দেন। তারা সকল বিলেতি পণ্য বর্জন ও তার বদলে স্বদেশে উৎপন্ন দ্রব্যাদি ব্যবহার করার আহ্বান জানান। বিভিন্ন অঞ্চলে প্রকাশ্যে বিলেতি পণ্য পুড়িয়ে দেওয়া শুরু হয়, আর এদিকে বাজারে আসতে শুরু করে দেশীয় লবণ, চিনি, তাঁতবস্ত্র, চামড়ার তৈরি দ্রব্য ইত্যাদি। এছাড়া সাহিত্য, শিক্ষা ইত্যাদি বিষয়েও স্বদেশী আন্দোলনের প্রভাব লক্ষ্যণীয় ছিল।

স্বদেশী আন্দোলনে উৎসাহ দিতে গান্ধীজি; Image Source: ইন্ডিয়া টুডে

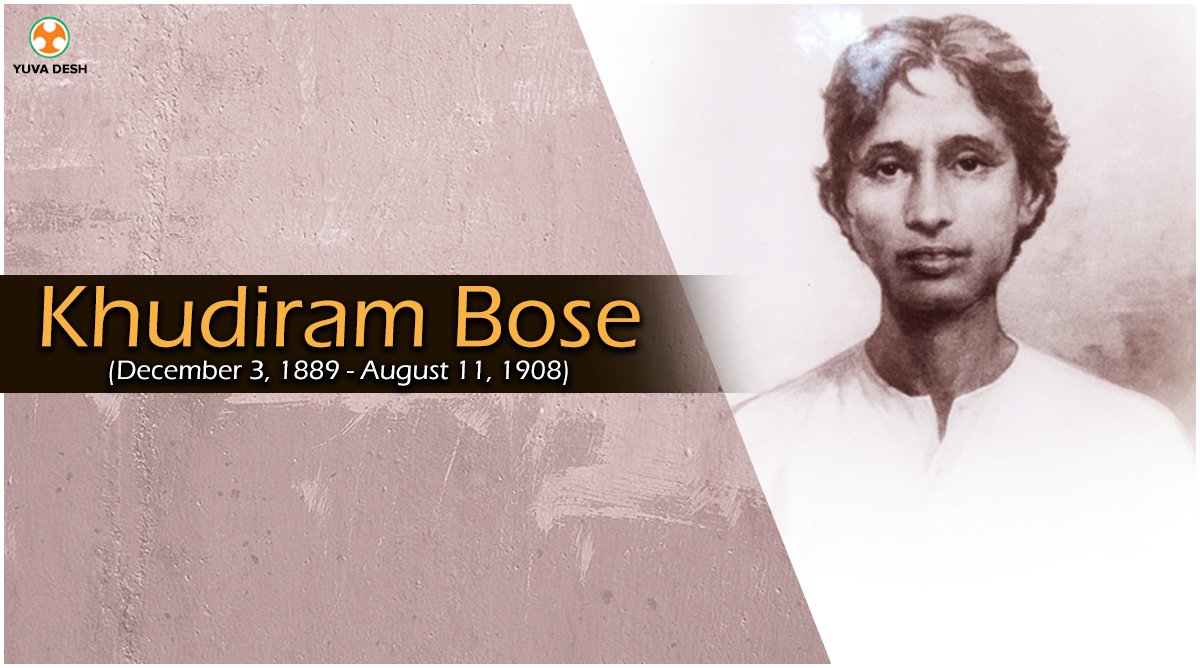

এ সময় বিপ্লবী আন্দোলনে যারা যুক্ত ছিলেন, তারা স্বদেশী আন্দোলনের এ মোক্ষম সুযোগটিকে কাজে লাগাতে সচেষ্ট হন। তারা পশ্চিম বাংলার জনতার মধ্যে বিদ্যমান ইংরেজ বিদ্বেষকে কাজে লাগিয়ে, বিপ্লবী চেতনার সমর্থনে মানুষকে যুক্ত করার জন্য নিজেদের প্রচার কাজ চালিয়ে যান। এ সময়েই মেদিনীপুর থেকে বিপ্লবী দল যুগান্তরে কর্মী হিসেবে যোগ দেন ইতিহাসের অন্যতম নায়ক ক্ষুদিরাম বসু।

ক্ষুদিরাম শৈশব থেকেই দুরন্ত ও বেপরোয়া প্রকৃতির ছিলেন। এই দুরন্ত প্রকৃতির সাথে বিপ্লবী চেতনার ছোঁয়া পেয়ে ক্ষুদিরাম যেন এক অগ্নিস্ফুলিঙ্গ হয়ে উঠলেন। বাংলায় গুপ্ত সংঘের প্রতিষ্ঠাতা সদস্য হেমচন্দ্র কানুনগোর সাথে ক্ষুদিরামের প্রথম সাক্ষাতের ঘটনায় তার কিছুটা আঁচ পাওয়া যায়।

ক্ষুদিরামের বয়স তখন তের-চৌদ্দ বছর হবে। একদিন হেমচন্দ্র কানুনগো মেদিনীপুরের রাস্তা দিয়ে যাচ্ছিলেন। ক্ষুদিরাম তাকে দেখে দৌড়ে এসে তার বাইক আটকালেন; বললেন, “আমাকে একটা রিভলবার দিতে হবে।” হেমচন্দ্র অচেনা অজানা একটা ছোকরার থেকে এই ধরনের আবদার শুনে স্বাভাবিকভাবেই বিরক্ত হলেন। জিজ্ঞেস করলেন, “তুই রিভলবার দিয়ে কী করবি?” ক্ষুদিরাম জবাব দিলেন, “সাহেব মারবো।” এরপর তিনি ইংরেজদের অত্যাচার-নির্যাতনের কাহিনী বলে কেন সাহেব মারবেন সেসব যুক্তি দিতে শুরু করলেন। হেমচন্দ্র সেদিন তাকে ধমক দিয়ে পাঠিয়ে দিলেও তার প্রেরণা দেখে অভিভূত হয়েছিলেন।

হেমচন্দ্র কানুনগো; Image Source: উইকিপিডিয়া

ক্ষুদিরাম প্রথম আলোচিত হন ব্রিটিশ বিরোধী ‘সোনার বাংলা’ লিফলেট বিলি করতে গিয়ে। ১৯০৬ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে মেদিনীপুরে এক কৃষি-শিল্প প্রদর্শনীর আয়োজন করা হয়। ক্ষুদিরাম সেই প্রদর্শনীর প্রবেশদ্বারে দাঁড়িয়ে সবার কাছে এই লিফলেট বিলি করতে শুরু করেন। এ সময় একজন পুলিশ কনস্টেবলের হাতে ধরাও পড়ে যান তিনি। কিন্তু ক্ষুদিরাম কি আর সহজে ধরা দেন? শোনা যায়, বক্সিং এর কেরামতিতে সেদিন কনস্টেবলের নাক ভেঙে দিয়েছিলেন ক্ষুদিরাম, তবুও নিজেকে ছাড়াতে পারেননি।

আরেক বিপ্লবী সত্যেন্দ্রনাথ তখন কালেক্টরিতে এক ডেপুটির অফিসে কাজ করতেন। তিনি সেই প্রদর্শনীর সহকারি সম্পাদকও ছিলেন। ক্ষুদিরাম ধরা পড়লে পুলিশের কাছ থেকে তিনি তাকে কৌশলে ছাড়িয়ে নেন। এরপর যতক্ষণে পুলিশরা কৌশলটি ধরতে পারেন, ততক্ষণে ক্ষুদিরাম হাওয়া। এ ঘটনাকে কেন্দ্র করে সত্যেন চাকরি থেকে বরখাস্ত হন। আর ক্ষুদিরামের নামে ঠুকে দেওয়া হয় ‘রাজদ্রোহী মামলা’। সম্ভবত বিপ্লবীদের বিরুদ্ধে এটিই সর্বপ্রথম রাজদ্রোহী মামলা ছিল।

কিছুদিন ফেরারী থাকার পর সিদ্ধান্ত নেওয়া হয় ক্ষুদিরাম পুলিশের কাছে ধরা দেবেন। কিন্তু বিপ্লবীদের ভয় ছিল, হয়তো পুলিশের নির্যাতনের মুখে ক্ষুদিরাম তাদের কর্মকাণ্ডের কথা ফাঁস করে দেবেন। কিন্তু তাকে সব অত্যাচার নির্যাতনের গল্প অনেক অতিরঞ্জিত করে শুনিয়ে ভয় দেখানোর পরও, ক্ষুদিরাম নির্বিকার ভাবে আত্মসমর্পণের জন্য প্রস্তুত হন। এতে বিপ্লবীরা নিশ্চিন্ত হন; তারা বুঝতে পারলেন যত যা-ই হোক, ক্ষুদিরাম কিছু ফাঁস করবে না। বাস্তবেও তা-ই হলো, পুলিশ অনেক চেষ্টার পরেও সেই ষোল বছরের কিশোরটির মুখ থেকে কিছুই বের করতে পারেনি।

ক্ষুদিরাম বসু স্ট্যাম্প; Image source: phila-art.com

ক্ষুদিরামের শৈশব সহজ ছিল না। জন্মগ্রহণ করেছিলেন ১৮৮৯ সালে, মেদিনীপুরে। ছোটবেলাতেই বাবা-মাকে হারিয়েছেন, বড় হয়েছেন আত্মীয়ের বাড়িতে। জানা যায়, পিতার রেখে যাওয়া দেনা শোধ ও বোনদের বিয়ে দেওয়ার খরচে যোগাতে গিয়ে হারাতে হয়েছিল সম্পত্তিটুকুও। একটা সহায় সম্বলহীন অনাথ ছেলে আত্মীয়ের বাড়িতে কী ‘সমাদর’ পেতে পারে, তা সহজেই অনুমেয়। ক্ষুদিরামের ক্ষেত্রেও তার ব্যতিক্রম হয়নি। আর ছোটবেলা থেকে নিজে এ সমাজ কর্তৃক নিগৃহীত হয়েছিলেন বলেই হয়তো নির্যাতিতের প্রতি এতটা দরদ অনুভব করতে পারতেন তিনি।

যা-ই হোক, আমরা স্বাধীনতা আন্দোলনের সময়টাতে ফিরে আসি। যখন স্বদেশী আন্দোলনও বঙ্গভঙ্গ রদে ব্যর্থ হলো, তখন বিপ্লবীরা সিদ্ধান্ত নিল ‘অ্যাকশনে’ যাবার। অ্যাকশন বলতে ইংরেজ কর্তাব্যক্তিদের খুন ও বিপ্লবের অর্থ সংগ্রহের জন্য সরকারি কোষাগার বা কোনো ইংরেজের বাড়িতে ডাকাতি ইত্যাদিকে বোঝানো হতো। এই ‘অ্যাকশনের’ উদ্দেশ্য ছিল এসব হামলার খবর দেশব্যাপী দ্রুত ছড়িয়ে পড়বে, আলোচনা-সমালোচনা চলবে। দেশের মানুষের কাছে বিপ্লবীদের বার্তা পৌঁছে যাবে। আর যেহেতু দেশে ইংরেজ-বিদ্বেষী তখন প্রকট, তাই মানুষ একে সমর্থনও দেবে।

এ পরিকল্পনার অনুযায়ী দেশব্যপী বিপ্লবীদের সশস্ত্র হামলা শুরু হয়। বিভিন্ন চোরাগোপ্তা হামলা ও পুলিশের সাথে সংঘর্ষ নিত্যনৈমিত্তিক ব্যাপার হয়ে উঠে। তবে এ সময়ের সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য পরিকল্পনার মধ্যে ছিল গভর্নর ফুলার ও ম্যাজিস্ট্রেট কিংসফোর্ড হত্যাচেষ্টা। ১৯০৮ সালের দিকে এই ম্যাজিস্ট্রেট কিংসফোর্ড হত্যার দায়িত্ব ক্ষুদিরামের ওপর ন্যস্ত করা হয়। কিংসফোর্ড ছিলেন তখনকার ফৌজদারী আদালতের ম্যাজিস্ট্রেট। মামলায় বিপ্লবীদের বিরুদ্ধে কঠিনতর সাজা দেওয়ায় তার উপর ক্ষিপ্ত ছিলেন তারা।

ক্ষুদিরামের আগেও কিংসফোর্ডকে হত্যা করার অন্য একটি চেষ্টা করা হয়েছিল। একটি পুস্তকবোমা তৈরি করে তার কাছে পাঠানো হয়, এটি এমনভাবে সেট করা ছিল যে, বইটি খুললেই বোমাটি বিস্ফোরিত হয়ে যাবে। কিন্তু কিংসফোর্ডের কাছে বইটি পাঠানো হলে তিনি এটি খোলেননি। তিনি ভেবেছিলেন, হয়তো কেউ তার কাছ থেকে ধার নেয়া বই ফেরত দিয়েছে। তাই তিনি ওভাবেই রেখে দিয়েছিলেন এটি। এরপর দ্বিতীয়বার এ দায়িত্ব পড়ে ক্ষুদিরাম ও প্রফুল্ল চাকীর কাঁধে।

প্রফুল্ল চাকী; Image source: shibham.files.wordpress.com

মি. কিংসফোর্ড তখন মোজাফফরপুরের জজ। এপ্রিল মাসের শেষের দিকে ক্ষুদিরাম ও প্রফুল্লকে শিখিয়ে-পড়িয়ে পাঠানো হয় মোজাফফরপুর। প্রফুল্ল ও ক্ষুদিরাম আগে থেকে একে অপরকে চিনতেন না। রেল স্টেশনেই তাদের প্রথম দেখা। আগে কয়েকটি মিশন ব্যর্থ হওয়ায় এবার সম্পূর্ণ ভিন্ন দুই দল থেকে সেরা এ দুজনকে বাছাই করা হয়েছিল। এ দায়িত্ব পেয়ে দুজনেই যেন কৃতার্থ হয়ে গিয়েছিলেন।

একদিন সন্ধ্যায় পুলিশের চোখ ফাঁকি দিয়ে ক্ষুদিরাম ও প্রফুল্ল চলে গেলেন মোজাফফরপুরে। তারপর তারা কিংসফোর্ডের গতিবিধির ওপর নজর রাখতে শুরু করলেন। কিংসফোর্ড প্রতিদিন সন্ধ্যায় একটি সাদা ঘোড়ার গাড়িতে করে বাংলোয় ফেরত আসতেন। টানা সাত দিন নিয়মিত লক্ষ্য করার পর ক্ষুদিরাম ও প্রফুল্ল বুঝতে পারলেন, তাকে মারার জন্য এটিই সবচেয়ে মোক্ষম সুযোগ।

এরপর এল সেই কাঙ্ক্ষিত দিন। ৩০শে এপ্রিল ১৯০৮, সন্ধ্যা ৮টা নাগাদ তারা দেখতে পেলেন সাদা ঘোড়ার গাড়িটি এগিয়ে আসছে বাংলোর দিকে। পরিকল্পনা মতো বোমা ছুঁড়ে মারলেন তারা। প্রচণ্ড বিস্ফোরণে চুরমার হয়ে গেল গাড়িটি। ক্ষুদিরাম ও প্রফুল্ল তাদের মিশন সফল ভেবে চলে আসলেন সেখান থেকে। কিন্তু তারা জানতেন না, সেই সাদা গাড়িটিতে সেদিন কিংসফোর্ড ছিলেন না। মিসেস এবং মিস কেনেডি নান্মী দুই ইংরেজ নারী নিহত হয়েছিলেন সেদিন।

ক্ষুদিরাম ও প্রফুল্ল সম্পূর্ণ একনিষ্ঠতা ও ত্যাগের সাথে কাজ করলেও কিছু ভুল তারা করে বসেছিলেন। বিপ্লবীদের তরফ থেকে তাদের ওপর নির্দেশ ছিল যে, তারা যেন মিশনের সময় অন্য কোনো প্রদেশের লোকের অনুকরণে পোশাক পরিধান করে, এরপর মিশন শেষে আবার বাঙালি পোশাক পরে। কিন্তু অবস্থাদৃষ্টে মনে হচ্ছে তারা তা করেননি।

ভুল ছিল আরো একটি। রিভলবার জিনিটির প্রতি ক্ষুদিরামের দুর্বলতা ছিল আগে থেকেই। অপব্যবহারের ভয়ে এর আগে এটি তার হাতে দেওয়া হয়নি। কিন্তু এ মিশনে তার এবং প্রফুল্ল দুজনের কাছেই একটি করে রিভলভার দেওয়া হয়েছিল। এছাড়া ক্ষুদিরাম লুকিয়ে নিজে আরেকটি রিভলবার নিয়েছিলেন অস্ত্রাগার থেকে। বোমা বিস্ফোরণ হওয়ার পর রিভলবার ফেলে দেওয়ার জন্য তাদেরকে নির্দেশনা দেওয়া হয়েছিল। কিন্তু রিভলবারের প্রতি আকর্ষণের কারণেই সম্ভবত ক্ষুদিরাম সেটি করতে পারেননি। পরদিন তাকে যখন ধরা হয়, তখন তিনি দু’হাতে খাবার খাচ্ছেন আর পাতলা জামার দুই পকেটে ঝুলছে দুইটি রিভলবার ।

গ্রেফতারের পর ক্ষুদিরাম; Image source: oligoli.com

এছাড়া তাদের বলা হয়েছিল ধরা পড়লে উকিলের সাথে পরামর্শ করা ব্যতীত যেন মুখ না খোলে। কিন্তু ক্ষুদিরাম ধরা পড়ার পর ম্যাজিস্ট্রেটের কাছে স্বীকারোক্তিমূলক জবানবন্দি দেন। তবে অবশ্য সেখানে তিনি তার আর প্রফুল্য ব্যাতীত গুপ্তসংঘের কারো কথা উল্লেখ করেননি। বলেছিলেন সব পরিকল্পনা তারা দুজন মিলেই করেছিলেন। এভাবে তিনি গুপ্ত সংঘকে সন্দেহের বাইরে রাখার চেষ্টা করেন। আর ওদিকে প্রফুল্ল তো গ্রেফতার এড়াতে আত্মহত্যাই করে ফেলেন।

ক্ষুদিরামের বিচারের সময় আশ্চর্যজনকভাবে দেখা যায় পশ্চিম বাংলা অর্থাৎ কলকাতা, মেদিনীপুর এসব অঞ্চলের কোনো উকিল তার পক্ষে দাঁড়াতে রাজি হননি। শেষে পূর্ববঙ্গের রংপুর থেকে যাওয়া কয়েকজন উকিল লড়েছিলেন ক্ষুদিরামের পক্ষে। কোর্টে উকিলদের অনেক জোরাজুরিতে ক্ষুদিরাম আগে ম্যাজিস্ট্রেটের কাছে দেয়া জবানবন্দি বদলে নতুন জবানবন্দি দেন। যেহেতু প্রফুল্ল মারা গেছেন, তাই উকিলরা চেষ্টা করেছিলেন যদি তার উপর দোষ চাপিয়ে দিয়ে ক্ষুদিরামের দণ্ড লঘু করা যায়!

ক্ষুদিরামের মনুমেন্ট; Image source: 123rf.com

কিন্তু এতেও লাভ হয়নি। ব্রিটিশরা বিপ্লবের প্রশ্নে কোনো রকমের ছাড় দেয়ার মতো অবস্থায় ছিল না। ক্ষুদিরামকে ফাঁসির সাজা শোনানো হয়। এরপর ১৯০৮ সালের এগারো আগস্ট ক্ষুদিরামের ফাঁসি কার্যকর করা হয়। প্রত্যক্ষদর্শীদের কাছ থেকে জানা যায়, হাসিমুখে গর্বের সাথেই ক্ষুদিরাম বরণ করে নিয়েছিলেন ফাঁসির দড়িকে।

ক্ষুদিরামের মৃত্যু হয়েছে আজ এক শতাব্দীরও বেশি সময় পেরিয়ে গেছে। এই নামটি আমাদের কাছে এখনো বিপ্লবের প্রতীক হয়ে আছে। ক্ষুদিরাম যুগে যুগে আমাদের অনুপ্রেরণা দিয়ে আসছেন মুক্তির স্বপ্ন দেখতে, অন্যায়ের প্রতিরোধ করতে। ক্ষুদিরাম যেন কাজী নজরুল ইসলামের সেই দুরন্ত পথিক, যে নিজে মরে গিয়ে লক্ষ্য প্রাণকে জাগানোর জন্য নিজের বুক পেতে দিয়ে বলছে, “তবে চালাও খঞ্জর!”

.jpg?w=600)