সপ্তদশ শতকের শেষ ভাগ। কলকাতা তখন অনেকটা যেন বাড়ন্ত শিশু। ইংরেজ, পর্তুগিজ ও ওলন্দাজ বণিকেরা হামেশাই পা রাখছে এখানে। বড়বাজারের কাছে গড়ে উঠছে শেঠ, বসাকদের সুতাবস্ত্রের হাট। সবমিলিয়ে ভবিষ্যতে বড় কিছু হয়ে ওঠার ইঙ্গিত দিতে শুরু করেছে কলকাতা। তাই তার প্রতি আকৃষ্ট হয়ে অনেকেই ছুটে আসছে, স্থাপন করছে বসতি।

ঠিক সেরকমই কলকাতার আকর্ষণে ছুটে এসেছিলেন প্রাচীন যশোর জেলার (বর্তমান খুলনা জেলার রূপসা উপজেলার) পিঠাভোগ গ্রামের পিরালি ব্রাহ্মণ পুরুষোত্তম কুশারীর বংশধর, মহেশ্বর কুশারী এবং তার ছেলে পঞ্চানন। নিজ মাতৃভূমিতে পারিবারিক মতপার্থক্যও ছিল তাদের স্থানান্তরের আরেকটি বড় কারণ। যদিও মহেশ্বর কুশারীর অপর সন্তান প্রিয়নাথ কুশারী থেকে গিয়েছিলেন পিঠাভোগ গ্রামেই, এবং তার সপ্তদশ ও অষ্টাদশ বংশধররা এখনো পিঠাভোগ গ্রামে বসবাস করছেন।

পঞ্চানন কুশারী তাদের নতুন বসবাসের জায়গা হিসেবে নির্বাচন করেছিলেন তৎকালীন কলকাতা গ্রামের দক্ষিণে, আদিগঙ্গার তীরে গোবিন্দপুর গ্রামকে। সে সময় আদিগঙ্গার মুখে নোঙর ফেলত ইউরোপীয় জাহাজ। সেসব জাহাজে প্রয়োজনীয় নানা জিনিস সরবরাহ করতে শুরু করেছিলেন পঞ্চানন, এবং সে সুবাদে বেশ রোজগারও হচ্ছিল তার।

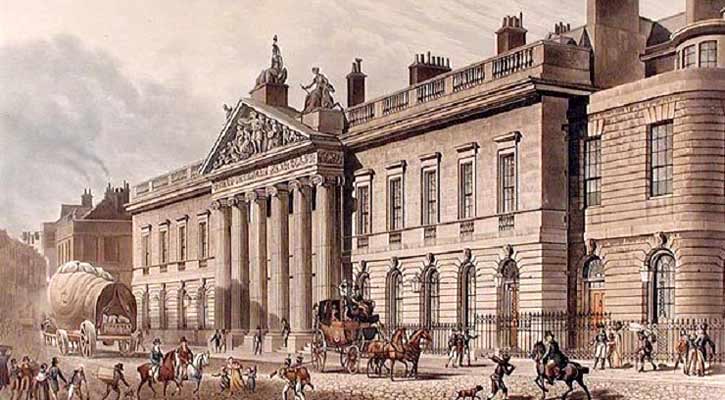

পঞ্চাননের সামনে আরো বড় সুযোগ হয়ে এসেছিল বর্গিদের হাঙ্গামা। তখন ইংরেজদের কলকাতার কুঠি পরিণত হয়েছিল কেল্লায়, এবং সেখানেও প্রয়োজনীয় রসদ সরবরাহের সুযোগ জুটে গিয়েছিল পঞ্চাননের কপালে। এভাবেই ক্রমশ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির ইংরেজ কর্তাদের সাথে সম্পর্ক ঘনিষ্ঠতর হচ্ছিল পঞ্চাননের।

এদিকে তখনকার দিনে পতিত ব্রাহ্মণ কুশারীদেরকে জেলে, মালো, কৈবর্ত প্রভৃতি নিম্নবর্ণের প্রতিবেশিরা ডাকত ‘ঠাকুরমশাই’ নামে। তাদের দেখাদেখি ইংরেজরাও পঞ্চাননকে ডাকত ‘ঠাকুর’-এর বিকৃত রূপ ‘টেগোর’ নামে। কেননা পঞ্চানন কিংবা কুশারীর চেয়ে ‘টেগোর’ ডাকাটাই যে ঢের সহজ! আর এভাবেই, পঞ্চানন কুশারী হয়ে গিয়েছিলেন পঞ্চানন ঠাকুর। পরবর্তী প্রজন্মে ‘ঠাকুর’ তার পারিবারিক পদবীতেও পরিণত হয়েছিল।

অচিরেই কলকাতা, সুতানুটি ও গোবিন্দপুর চলে এসেছিল ইংরেজদের অধীনে। এরপর ১৭০৭ সালে শুরু হয়েছিল এখানকার প্রথম জরিপের কাজ। সেই জরিপের কাজের জন্য প্রয়োজন ছিল দুজন আমিন। ততদিনে পঞ্চাননের দুই ছেলে জয়রাম ও রামসন্তোষ বেশ পরিণত হয়ে উঠেছিলেন। তাই পিতার অনুরোধে, তৎকালীন ইংরেজ কালেক্টর শেল্ডন কর্তৃক তারাই নিযুক্ত হয়েছিলেন ওই কাজে।

দশ বছর পর, ১৭১৭ সাল ছিল ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির জন্য একটি বড় বছর। কারণ সে বছরই তারা কলকাতার দক্ষিণে আরো ৩৮টি গ্রাম কিনে নিয়েছিল। পূর্বের মতো সেবারও, জরিপের দায়িত্ব পেয়েছিলেন জয়রাম ও রামসন্তোষই।

উপর্যুপরি ইংরেজদের দাক্ষিণ্যে, ঠাকুর পরিবার ক্রমশই বিত্তশালী ও প্রভাবশালী হয়ে উঠছিল। কথিত আছে, ১৭৪১-৪২ সালে, বর্গি আক্রমন রুখতে কলকাতায় যে মারহাট্টা খাল খনন করা হয়েছিল, সেটিরও অন্যতম পরিদর্শক ছিলেন জয়রাম। মজার ব্যাপার হলো, জয়রাম তার বাবার ‘ঠাকুর’ পদবী ব্যবহার না করে নিজেকে পরিচয় দিতে শুরু করেছিলেন জয়রাম আমিন নামে। অবশ্য তার পুত্রেরা পরবর্তীতে আবার তাদের ঠাকুরদার ‘ঠাকুর’ পদবীতে ফিরে গিয়েছিলেন।

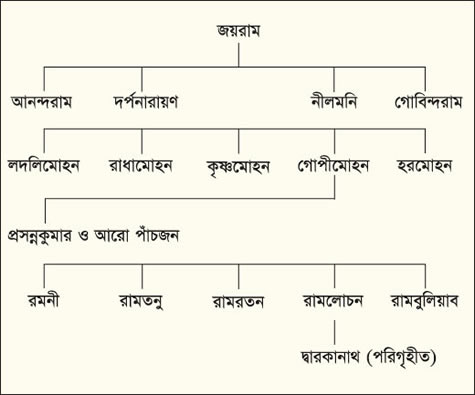

যা-ই হোক, এই জয়রাম ছিলেন চার পুত্রের জনক। তারা হলেন: আনন্দীরাম, নীলমণি, দর্পনারায়ণ ও গোবিন্দরাম। এছাড়া এক কন্যারও মুখ দেখেছিলেন তিনি। সিদ্ধেশ্বরী ছিল সে কন্যার নাম।

এই পুত্রদের সময় থেকেই ঠাকুর পরিবারে আগমন ঘটে কেলেঙ্কারির। এবং পরবর্তী সময়ে যুগ যুগ ধরে নানা কেলেঙ্কারি ছায়ার মতো সঙ্গী হয়ে ছিল ঠাকুর পরিবারের যশ-প্রতিপত্তির।

প্রথম কেলেঙ্কারিটি ছিল জয়রাম কর্তৃক তার জ্যেষ্ঠ পুত্র আনন্দীরামকে ত্যাজ্যপুত্র করে তাড়িয়ে দেয়া। এর পেছনে যথেষ্ট কারণও ছিল। আনন্দীরাম নাকি অতিরিক্ত মদ্যপান করে অপমান করেছিলেন কূলগুরুকে। অবশ্য পরে একথা চাউর হয়েছিল, স্বয়ং জয়রামেরই নাকি পুত্র-জামাতাদের সাথে নিয়ে, একত্রে মদ্যপানের অভ্যাস ছিল। তা যদি সত্য হয়, তাহলে আনন্দীরামের ত্যাজ্য হওয়ার নেপথ্য অপরাধ প্রকৃতপক্ষেই মদ্যপান ছিল কি না, সে ব্যাপারে সন্দেহের অবকাশ থেকে যায়।

আনন্দীরাম যা-ই করে থাকুন, জয়রামের পুত্র নীলমণি ঠাকুর কিন্তু ঠিকই পিতার পদাঙ্ক অনুসরণ করতে সমর্থ হয়েছিলেন। তিনি লর্ড ক্লাইভের আমলে ওড়িশায় কালেক্টরের অধীনে সেরেস্তাদার ছিলেন। এদিকে নীলমণির পরের ভাই দর্পনারায়ণও হয়ে উঠেছিলেন প্রভূত বিত্তের অধিকারী। কেননা, একাধারে তিনি ছিলেন ফরাসি ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির দেওয়ান, অন্যদিকে ব্যবসা-বাণিজ্য করেও লাভের মুখ দেখেছিলেন।

কৃতী ছিলেন জয়রামের কনিষ্ঠ পুত্র গোবিন্দরাম ঠাকুরও। মৃত্যুর পর তার ব্যবহৃত জিনিসের তালিকা থেকে ২৯টি ইংরেজি বইয়ের কথা জানা গিয়েছিল। সুতরাং আমরা ধরে নিতেই পারি, গোবিন্দরাম ইংরেজি শিক্ষায় শিক্ষিত ছিলেন, এবং কথা বলতে সক্ষম ছিলেন তো বটেই, এমনকি ইংরেজি বই পাঠেও তিনি ছিলেন পারদর্শী। সম্ভবত তার অন্য ভাইয়েরাও তার মতোই বিদ্যানুরাগী ছিলেন, যা থেকে উপলব্ধি করা যায় তাদের উত্তরপ্রজন্মের সাহিত্য প্রতিভার আদি উৎস।

এদিকে ১৭৫৬ সালে, অর্থাৎ যে বছর পলাশীতে বাংলার স্বাধীনতার সূর্য অস্তমিত হয়েছিল তার আগের বছর, মৃত্যুবরণ করেছিলেন জয়রাম। মৃত্যুর আগে, বর্তমানে কলকাতার যেখানে ধর্মতলা অঞ্চল, ওখানে জয়রাম জমিজমা কিনে বাড়ি-বৈঠকখানা নির্মাণ করেছিলেন। কিন্তু সে বছরই সিরাজউদ্দৌলা কর্তৃক কলকাতা আক্রমণের ফলে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছিল সেসব সম্পত্তি।

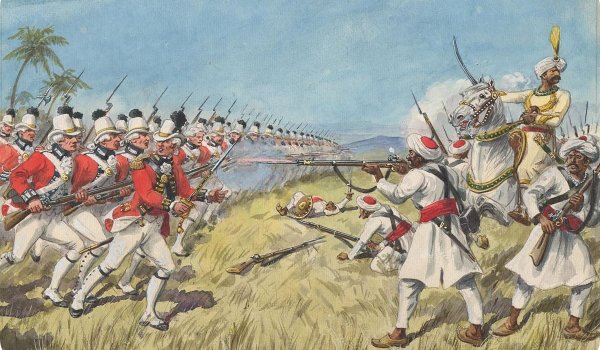

তবে পরের বছর পলাশীর যুদ্ধে সিরাজউদ্দৌলার পরাজয় ঘটলে মীর জাফর নবাব হয়েছিলেন, এবং কলকাতা জয়ের ক্ষতিপূরণ হিসেবে কোম্পানিকে বিপুল পরিমাণ টাকা দিয়েছিলেন। সেখান থেকে ১৮ হাজার টাকা পেয়েছিলেন জয়রাম-তনয় নীলমণি ঠাকুর, যা দিয়ে তিনি ডিহি কলকাতায় জমি কিনে বসবাসের ব্যবস্থা করেছিলেন। এভাবেই ১৭৬৫ সাল নাগাদ পাথুরিয়াঘাটায় সূত্রপাত হয়েছিল ঠাকুর পরিবারের বসবাসের।

সিরাজউদ্দৌলার আক্রমণের ফলে ধ্বংস হয়ে গিয়েছিল কলকাতার পুরনো ফোর্ট উইলিয়াম। সেটি পুনর্নির্মাণের সিদ্ধান্ত নিয়েছিল ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি। আর সেই নতুন কেল্লার নির্মাণকাজের পরিদর্শক হিসেবে নিয়োগ দেয়া হয়েছিল গোবিন্দরামকে। এ কাজ করে তিনিও প্রচুর অর্থোপার্জন করেছিলেন।

কিন্তু, খুব বেশিদিন বাঁচা হয়নি গোবিন্দরামের। ১৭৭৭ সালের ২৫ মে তিনি নিঃসন্তান অবস্থায় মৃত্যুবরণ করেছিলেন। তার মৃত্যু আলগা করে দিয়েছিল ঠাকুর পরিবারের পারিবারিক বন্ধন। আর সেটির পেছনে বড় ভূমিকা ছিল আদালতে সম্পত্তির লড়াইয়ের, যে লড়াইয়ের কেন্দ্রীয় চরিত্রে ছিলেন এক নারী, গোবিন্দরাম ঠাকুরের স্ত্রী রামপ্রিয়া ঠাকুরানি।

মৃত স্বামীর সম্পত্তি বেহাত হয়ে যাওয়ার বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়িয়েছিলেন রামপ্রিয়া। ১৭৮০ সালে যখন জানতে পেরেছিলেন যে, দুই ভাশুর নীলমণি ও দর্পনারায়ণ যথাক্রমে তাদের জ্যেষ্ঠপুত্র রামলোচন ও রাধামোহনকে সামনে দিয়ে আদালতের রায়ে প্রয়াত ছোট ভাইয়ের অসহায় বিধবা স্ত্রীর প্রাপ্য সম্পত্তি ঠকিয়ে নেয়ার চেষ্টা করেছেন, তখন তাদের বিরুদ্ধে মামলা ঠুকে দিয়েছিলেন যশোরের এই প্রবল ব্যক্তিত্বসম্পন্না নারী। শেষ পর্যন্ত আদালতের রায়ে নিজের প্রাপ্য সম্পত্তি ফেরতও পেয়েছিলেন তিনি।

এভাবে নিজের অজান্তেই এক ইতিহাস গড়েছিলেন রামপ্রিয়া। কেননা আনন্দবাজার পত্রিকার রবিবাসরীয়তে অরিন্দম মুখোপাধ্যায়ের লেখা ‘প্রথম বিদ্রোহিণী’ প্রবন্ধ অনুযায়ী, তিনিই প্রথম নারী, যিনি মৃত স্বামীর সম্পত্তির অধিকার আদায় করার জন্য সুপ্রিম কোর্টে মামলা করেছিলেন, এবং জয়ীও হয়েছিলেন।

মৃত্যুর আগে গোবিন্দরাম স্ত্রী রামপ্রিয়াকে নিয়ে পাথুরিয়াঘাটার বাড়িতে থাকতেন। রামপ্রিয়াও স্বামীর মৃত্যুর পর ওই বাড়িতেই রয়ে গিয়েছিলেন। কিন্তু মামলায় জয়লাভের পর তিনি ওই বাড়ি ছেড়ে পাথুরিয়াঘাটার অদূরে শিবতলায় একটি আলাদা বাড়িতে গিয়ে উঠেছিলেন।

মামলার ফলে ১৭৮২ সালে রামপ্রিয়া রাধাবাজার ও জ্যাকসন ঘাটে দুইটি বাড়ির মালিকানা পেয়েছিলেন। এদিকে সম্ভবত রামপ্রিয়ার ওই মামলার সূত্র ধরেই নীলমণি ও দর্পনারায়ণের মধ্যে সম্পত্তি নিয়ে বিবাদ দেখা গিয়েছিল। পরে যদিও আপোসরফা হয়েছিল, কিন্তু তাদের মধ্যকার সম্পর্কে চিরকালীন একটি চির ধরে গিয়েছিল।

সম্পত্তি ভাগাভাগি করে দর্পনারায়ণ পেয়েছিলেন পাথুরিয়াঘাটার বাড়িটি। এই ঠাকুরবাড়িও পরবর্তী সময়ে স্বনামধন্য হয়ে উঠেছিল। শ্রীপ্রসন্নকুমার ঠাকুর, জ্ঞানেন্দ্রমোহন ঠাকুর, যতীন্দ্রমোহন ঠাকুরেরা এই ঠাকুর পরিবারেরই বংশধর। অপরদিকে গৃহত্যাগ করেছিলেন নীলমণি। তার সঙ্গে ছিল নিজস্ব উপার্জনলব্ধ অর্থ, নগদ এক লক্ষ টাকা এবং লক্ষ্মীজনার্দন শিলা।

তখন কলকাতার আদি বাসিন্দা বৈষ্ণবচরণ শেঠ নীলমণিকে মেছুয়াবাজার অঞ্চলে এক বিঘা জমি দান করতে চেয়েছিলেন। কিন্তু শূদ্রের দানগ্রহণে নীলমণি ছিলেন নারাজ। ফলে বৈষ্ণবচরণ লক্ষ্মীজনার্দন শিলার নামে ওই জমি দান করেছিলেন। একটু স্বচ্ছল হবার পর ওই জমিতে বিরাট এক ইমারত গড়ে তুলেছিলেন নীলমণি। এভাবেই ১৭৮৪ সাল থেকে জোড়াসাঁকোয় ঠাকুর পরিবারের বসবাসের সূত্রপাত ঘটেছিল, যদিও তখন পর্যন্ত জায়গাটির পরিচিতি ছিল মেছুয়াবাজার নামেই।

১৭৮৫ সালে শহরের পৌর প্রশাসন ও পুলিশ বিভাগের জন্য যে ৩১টি থানা সৃষ্টি করা হয়েছিল, জোড়াসাঁকো ছিল তার অন্যতম। জোড়াসাঁকোর ওই বাড়িতেই সাত বছর বাস করার পর মৃত্যু হয়েছিল নীলমণি ঠাকুরের। তার থেকে শুরু করে তার নাতি দ্বারকানাথ (যিনি ছিলেন রামলোচনের পালিত পুত্র) পর্যন্ত জোড়াসাঁকো ঠাকুরবাড়িই ছিল এক বিরাট জমিদারি ও ব্যবসাদারির কেন্দ্রস্থল।

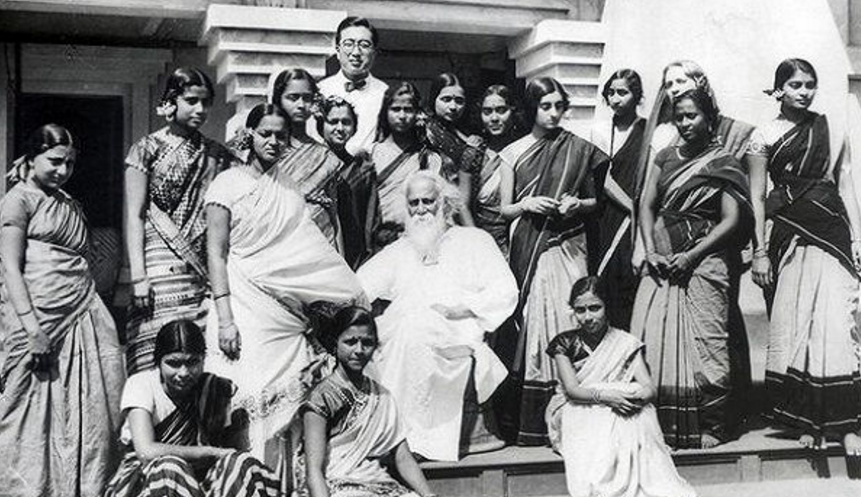

এরপর মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের আমলে ব্রাহ্মধর্মের প্রসার ছিল বঙ্গ-সংস্কৃতির মুকুটে ঠাকুরবাড়ির এক নতুন পালক সংযোজন। অবশ্য এই ঠাকুরবাড়িকে যথাযথরূপে সাংস্কৃতিক পীঠস্থানে পরিণত করার কৃতিত্বের দাবিদার অবশ্যই দেবেন্দ্রনাথের সন্তানসন্ততিগণ, বিশেষত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। পঞ্চানন ঠাকুরের অধস্তন সপ্তম পুরুষ রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের কীর্তিধন্য এই ঠাকুরবাড়িই আজকের রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষাপ্রাঙ্গণ।

.jpg?w=600)