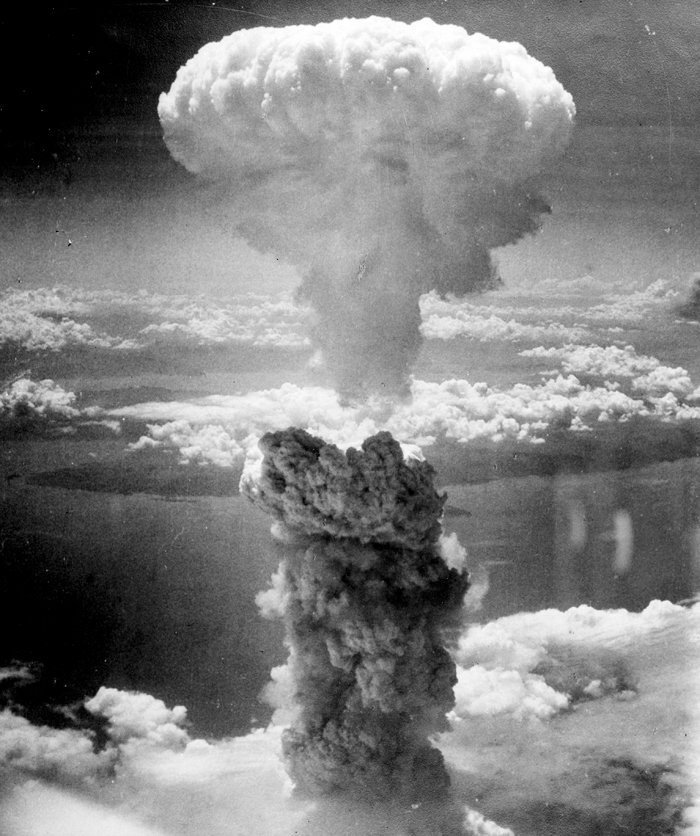

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য ঘটনা কোনটি? কেউ বলবেন প্রায় ছয় বছরের যুদ্ধ শেষে জার্মানির পরাজয়, কেউ হয়তো বলবেন পৃথিবীর ইতিহাসের সবচেয়ে বড় সামরিক অভিযান ‘অপারেশন বারবারোসা’ পরিচালনা, অথবা ইউরোপে ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকা কনসেন্ট্রেশন ক্যাম্পগুলোর গ্যাসচেম্বারে হাজার হাজার মানুষের নারকীয় মৃত্যু। কিন্তু অনেক বিশেষজ্ঞের মতে, দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা পারমাণবিক বোমার প্রয়োগ। আমেরিকা যখন জাপানের হিরোশিমা ও নাগাসাকিতে ‘লিটল বয়’ ও ‘ফ্যাটম্যান’ নামের দুটো পারমাণবিক বোমা নিক্ষেপ করে, তখন এর ধ্বংসলীলা দেখে পুরো বিশ্ব স্তম্ভিত হয়ে যায়। মানবসভ্যতার ইতিহাসে প্রথমবারের মতো পারমাণবিক বোমার প্রয়োগ দেখা যায় এই যুদ্ধে। নিক্ষেপের অল্প সময়ের ব্যবধানে একটি বোমা যেভাবে একটি শহরকে ধ্বংসস্তূপে রূপান্তরিত করেছিল– তা পর্যবেক্ষণ করে আঁতকে ওঠে শান্তিকামী মানুষেরা।

আমেরিকা পৃথিবীর প্রথম দেশ হিসেবে পারমাণবিক বোমা তৈরির সক্ষমতা অর্জন করে। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ যখন চলমান, তখনই পারমাণবিক বোমা নিয়ে বিশালাকারে গবেষণা শুরু করে দেশটি। মজার বিষয় হচ্ছে, আমেরিকার পারমাণবিক সক্ষমতা অর্জনের পেছনে জার্মান ও রুশ বিজ্ঞানীদের বড় অবদান রয়েছে।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ শুরু হওয়ার পর যখন আমেরিকা যুদ্ধে জড়িয়ে যায়, তখন তারা চেষ্টা করেছিল গোয়েন্দা অভিযানের মাধ্যমে জার্মান বিজ্ঞানীদের নিজ দেশে নিয়ে আসতে। যুদ্ধের জন্য অনেক বিজ্ঞানী ঠিকমতো গবেষণা চালিয়ে যেতে পারছিল না, অনেকে ইচ্ছার বিরুদ্ধে নিজের পছন্দের ক্ষেত্র বাদ দিয়ে হিটলারের সেনাবাহিনীর আধুনিক অস্ত্রশস্ত্রের জন্য গবেষণা করছিলেন। বেশিরভাগ বিজ্ঞানী সামনাসামনি হিটলারের বিরোধিতা না করলেও সুযোগের অপেক্ষায় ছিলেন কখন দেশ থেকে পালিয়ে যাওয়া যায়। আমেরিকা এই সুযোগই কাজে লাগায়। অনেক মেধাবী ও প্রতিভাবান বিজ্ঞানীকে গোয়েন্দা অভিযান পরিচালনার মাধ্যমে জার্মানি থেকে আমেরিকায় নিয়ে আসা হয়, নাগরিকত্ব প্রদান করা হয় এবং গবেষণার পর্যাপ্ত সুযোগ দেয়া হয়।

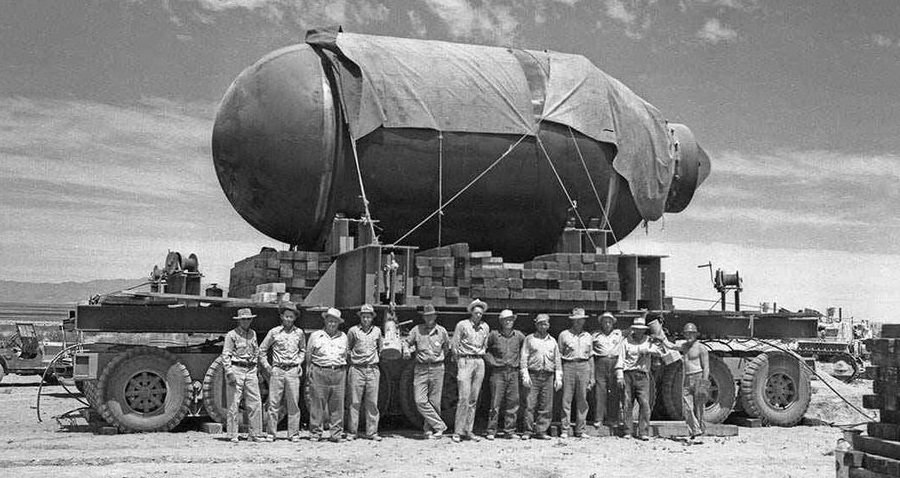

আমেরিকা পারমাণবিক বোমা তৈরির বৈজ্ঞানিক প্রকল্প পরিচালনা করছিল খুব গোপনে। লোকালয় থেকে দূরে মার্কিন সামরিক ঘাঁটির অভ্যন্তরে নিশ্ছিদ্র নিরাপত্তায় বিজ্ঞানীরা পারমাণবিক বোমা তৈরির দিকে এগিয়ে যাচ্ছিলেন। বিজ্ঞানী ও মার্কিন প্রশাসনের উচ্চপদস্থ কর্মকর্তা ছাড়া কেউই এ বিষয়ে জানতেন না। বোমা তৈরির প্রকল্প সফল হওয়ার পর হিরোশিমা ও নাগাসাকিতে প্রয়োগ করা হয় এবং সবাই এই প্রজেক্ট সম্পর্কে জানতে পারে।

পারমাণবিক সক্ষমতা অর্জন আমেরিকাকে বিশাল সুবিধা এনে দেয়। অন্যান্য শক্তিশালী রাষ্ট্রও পারমাণবিক সক্ষমতা অর্জনে উদগ্রীব হয়ে ওঠে। আদর্শিকভাবে আমেরিকার বিপরীত মেরুতে অবস্থান করা সোভিয়েত ইউনিয়ন আমেরিকার এই প্রযুক্তিগত উৎকর্ষতা দেখে বেশ অবাক হয়ে যায়। সোভিয়েত সরকারের নির্দেশে বিজ্ঞানীরা চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছিলেন পারমাণবিক বোমা তৈরির পদ্ধতি আবিষ্কারের জন্য। কিন্তু এটা যেহেতু কোনো সহজ কাজ ছিল না, তাই বিজ্ঞানীরা চেষ্টা চালালেও সেখানে খুব বেশি অগ্রগতি ছিল না। সোভিয়েত ইউনিয়নের ভয় ছিল তারা হয়তো তাদের প্রতিদ্বন্দ্বী আমেরিকার সাথে পারমাণবিক বোমা তৈরির প্রতিযোগিতায় অনেক পিছিয়ে পড়বে।

বিজ্ঞানীদের গবেষণার মাধ্যমে পারমাণবিক বোমা তৈরির পদ্ধতি আবিষ্কার করতে গেলে অনেক বছর সময় লেগে যাবে- এই আশঙ্কায় সোভিয়েত ইউনিয়নের সরকার অন্য পন্থা অবলম্বনের সিদ্ধান্ত নেয়। তারা মনে করেছিল, যদি তাদের চৌকষ গোয়েন্দা বাহিনীকে কাজে লাগিয়ে কোনোভাবে ম্যানহাটন প্রজেক্টের বিজ্ঞানীদের কাছ থেকে এই বোমা তৈরির উপায় হাতিয়ে নিতে পারে, তাহলে পারমাণবিক সক্ষমতা অর্জনে খুব সুবিধা পাওয়া যাবে। সেই অনুযায়ী সোভিয়েত গোয়েন্দারা ম্যানহাটন প্রজেক্টে কাজ করা বিজ্ঞানীদের সাথে গোপনে যোগাযোগ শুরু করেন। আশ্চর্যের ব্যাপার হলো, বেশ কিছু বিজ্ঞানী সোভিয়েত গোয়েন্দাদের সত্যিই বিভিন্ন তথ্য সরবরাহ করেন। একসময় বেশ কিছু বিজ্ঞানী আমেরিকার গোয়েন্দা সংস্থার হাতে ধরা পড়েন এবং পরবর্তীতে তারা জানান যে শুধু আমেরিকার হাতে পারমাণবিক অস্ত্র থাকাটা তাদের কাছে বিপজ্জনক মনে হয়েছিল। এ কারণে ভারসাম্য রক্ষার জন্যই তারা সোভিয়েত ইউনিয়নও যেন পারমাণবিক সক্ষমতা অর্জন করতে পারে– সেই লক্ষ্যে সোভিয়েত গোয়েন্দাদের তারা তথ্য দিয়েছিলেন। আমেরিকার বিজ্ঞানীদের কাছ থেকে পাওয়া তথ্যের ভিত্তিতে গবেষণা পরিচালনা করেই সোভিয়েত ইউনিয়ন ১৯৪৯ সালে পারমাণবিক সক্ষমতা অর্জন করে।

স্বাধীনতা অর্জনের চেয়ে স্বাধীনতা রক্ষা করা কঠিন– এই বাক্যের সাথে আমরা সবাই কমবেশি পরিচিত। এই ধ্রুব সত্যটি পারমাণবিক সক্ষমতা অর্জন করা দেশগুলোর ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য। পারমাণবিক বোমা আবিষ্কার করার জন্য যে প্রচেষ্টায় যে পরিমাণ মাথা ঘামাতে হয়, তার চেয়ে পারমাণবিক প্ল্যান্ট সঠিকভাবে পরিচালনা ও পারমাণবিক বর্জ্য নিষ্কাশন সঠিকভাবে নিশ্চিত করা আরও বেশি চিন্তার বিষয়। কোনোভাবে যদি পারমাণবিক বর্জ্য নিষ্কাশনব্যবস্থায় ত্রুটি থাকে, তাহলে কোনো অঞ্চলের লাখ লাখ মানুষের মৃত্যুর সম্ভাবনা রয়েছে। শুধু তা-ই নয়, প্রজন্ম থেকে প্রজন্মে পারমাণবিক দুর্ঘটনার ক্ষত বয়ে বেড়াতে হয়। একটি অঞ্চলের সকল অর্থনৈতিক স্থাপনা ও ব্যবসায়িক কার্যক্রম নিশ্চিহ্ন করতে একটি পারমাণবিক দুর্ঘটনা যথেষ্ট।

সাধারণত পারমাণবিক দুর্ঘটনার খবর শুনলেই আমাদের মনে পড়ে জাপানের ফুকুশিমা কিংবা সাবেক সোভিয়েত ইউনিয়নের চেরনোবিলের কথা। পৃথিবীর ইতিহাসে তৃতীয় বৃহত্তম পারমাণবিক দুর্ঘটনা ঘটে সোভিয়েত ইউনিয়নে, যেটি আমাদের অনেকের কাছেই সম্পূর্ণ অজানা। ‘কিশতিম ডিজাস্টার’ নামের সেই দুর্ঘটনা মানুষের কাছ থেকে আড়াল করার জন্য সাবেক সোভিয়েত রাষ্ট্রের পক্ষ থেকে সবধরনের চেষ্টা করা হয়। এমনকি যেখানে এই দুর্ঘটনা ঘটে, সেখানকার সাধারণ মানুষকেও প্রথমে এই দুর্ঘটনা সম্পর্কে কিছুই জানানো হয়নি।

পারমাণবিক বোমার ধ্বংসলীলা অবলোকনের পর ক্ষমতাশালীরা আরও বেশি করে বোমা উৎপাদনের চাপ দিতে থাকে, উৎপাদনের সময় সতর্কতা নিশ্চিতকরণ ও পারমাণবিক বর্জ্যের সঠিক নিষ্কাশনের মতো বিষয়গুলো গৌণ হয়ে পড়ে তাদের কাছে। একসময় অসতর্কতার বলি হয় হাজার হাজার মানুষ, যাদের স্বাভাবিক জীবনে ফেরা হয়নি আর কখনও।

আগেই বলা হয়েছে, পৃথিবীর ইতিহাসে প্রথমবারের মতো পারমাণবিক সক্ষমতা অর্জন করে আমেরিকা। সোভিয়েত ইউনিয়নও খুব বেশি পিছিয়ে ছিল না। ১৯৪৬ সালে তৎকালীন সোভিয়েত ইউনিয়নের রাজধানী মস্কো থেকে প্রায় আঠারোশ কিলোমিটার দূরে চেলিয়াবিনস্ক নামক জায়গায় পারমাণবিক প্ল্যান্ট তৈরির কাজ শুরু হয়। সোভিয়েত ইউনিয়নের তৎকালীন প্রেসিডেন্ট জোসেফ স্ট্যালিন রাজনৈতিক শুদ্ধিকরণ অভিযানের নামে অসংখ্য মানুষকে লেবার ক্যাম্প বা গুলাগে পাঠিয়েছিলেন। গুলাগ ছিল এমন একধরনের জেলখানা, যেগুলো বিভিন্ন খনির পাশে স্থাপন করা হতো এবং গুলাগে শাস্তি ভোগ করা মানুষদের সেসব খনিতে বেগার খাটানো হতো। সোভিয়েত আমলে বিভিন্ন স্থাপনা তৈরিতেও গুলাগের সাজাপ্রাপ্ত ব্যক্তিদের নির্মাণশ্রমিক হিসেবে ব্যবহার করা হয়েছিল। চেলিয়াবিনস্কে যে পারমাণবিক প্ল্যান্ট তৈরির কাজ শুরু হয়েছিল, সেখানেও গুলাগের সাজাপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা খেটেছিলেন। তবে এই পারমাণবিক প্ল্যান্টের বিষয়টা এতটাই গোপন রাখা হয়েছিল যে চেলিয়াবিনস্কের স্থানীয় অধিবাসীরাও সেটি নিয়ে কিছুই জানতেন না।