গত শতাব্দীর শুরুর দিককার কথা। জার্মানির অর্থনীতি তখন এক ক্রান্তিকালের মধ্য দিয়ে পার হচ্ছিলো। অন্যদিকে ১৯১৮ সালে শেষ হওয়া প্রথম বিশ্বযুদ্ধ তাদের দেশে বিবাহযোগ্য পাত্রের সংখ্যাও কমিয়ে দিয়েছিলো উল্লেখযোগ্য হারে। পরিবারে নতুন সন্তান আসা মানে খরচ আরো বৃদ্ধি পাওয়া, এসব ভেবে জার্মান নারীদের মাঝে জন্মবিরতিকরণ পিল খাওয়া ও গর্ভপাতের সংখ্যাও আশঙ্কাজনক হারে বৃদ্ধি পেয়েছিলো। অবস্থা এতটাই জটিল হয়ে দাঁড়ায় যে, ১৯৩৩ সালে দেশটির প্রতি হাজারে জন্মহার ছিলো মাত্র ১৪.৭%।

এখন তাহলে এই জন্মহার বাড়াতে হবে। আর সেটাও যেনতেন মানুষের জন্ম হলে চলবে না, একেবারে একশভাগ খাঁটি ‘বিশুদ্ধ জার্মান’ দরকার। এমন অদ্ভুত চিন্তাভাবনা থেকেই ১৯৩৫ সালের ১২ ডিসেম্বর জার্মানিতে যাত্রা শুরু হয় ‘লেবেন্সবর্ন আইঙ্গেট্রাগেনার ভেরেইন’ অর্থাৎ ‘লেবেন্সবর্ন রেজিস্টার্ড অ্যাসোসিয়েশন’-এর। বাংলায় ‘লেবেন্সবর্ন’ কথাটির অর্থ ‘জীবনের ঝর্নাধারা’।

লেবেন্সবর্নের প্রতীক; Source: Wikimedia Commons

লেবেন্সবর্ন প্রোগ্রামের একজন অংশগ্রহণকারীর অভিজ্ঞতার কথা আমরা আলোচনা করেছিলাম ‘হিটলারের জন্য অবৈধ সন্তান জন্ম দিয়েছিলো যে নারীরা’ শীর্ষক লেখাটিতে। আজ চলুন পুরো লেবেন্সবর্ন প্রোগ্রামটি সম্পর্কেই জেনে নেয়া যাক। আজকের লেখায় প্রোগ্রামটির খুঁটিনাটি আলাপের পাশাপাশি তুলে ধরা হবে বেশ কয়েকজন মানুষের কথা যারা এই প্রোগ্রামের ফলেই পৃথিবীতে এসেছিলেন।

জার্মান জনসংখ্যা বৃদ্ধি করা এবং জার্মান একনায়ক অ্যাডলফ হিটলারের থার্ড রাইখের অংশ হিসেবে পুরো ইউরোপে আর্যদের একাধিপত্য প্রতিষ্ঠা করাই ছিলো এ প্রোগ্রামের মূল লক্ষ্য। ১৯৩৯ সালের হিসেব মতে সরকারি অর্থায়নে পরিচালিত এ সংগঠনটির সদস্য সংখ্যা ছিলো ৮,০০০ এর কাছাকাছি।

লেবেন্সবর্ন প্রোগ্রামটি যাত্রা শুরু করেছিলো একটি মাতৃকল্যাণ প্রতিষ্ঠান হিসেবেই। প্রথমদিকে এর সদস্য ছিলেন বিভিন্ন এসএস অফিসারের স্ত্রীরা। তারা এখানে সন্তান জন্ম দেয়ার সুযোগ যেমন পেতেন, তেমনি পেতেন পারিবারিক নানা বিষয়ে পরামর্শ। পাশাপাশি অবিবাহিত কিন্তু বিবাহ বহির্ভূত সম্পর্কের কারণে গর্ভধারণ করেছেন কিংবা সন্তান আছে কিন্তু লালন-পালন করতে পারছেন না, এমন মহিলারাও সাহায্য পেতেন এখান থেকে। তবে সবাইকে একটি বিষয় অবশ্যই নিশ্চিত করতে হতো, স্বামী ও স্ত্রী উভয়কেই ‘জাতিগতভাবে বিশুদ্ধ’ হতে হবে।

লেবেন্সবর্নের একটি কার্যালয়; Source: vbstudio.net

শুরুর দিকে পুরো জার্মানি জুড়ে লেবেন্সবর্নের ১০টি কার্যালয় ছিলো। এর মাঝে প্রথমটি ১৯৩৬ সালে মিউনিখের কাছাকাছি স্টেইনহোয়েরিং নামক ছোট এক গ্রামে চালু করা হয়। প্রোগ্রামটির সার্বিক তত্ত্বাবধানে ছিলেন এসএস লিডার হাইনরিখ হিমলার। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে যখন জার্মানি বিভিন্ন দেশের উপর তাদের কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা করতে শুরু করে, তখন হিমলারও সিদ্ধান্ত নেন লেবেন্সবর্নের পরিধি বাড়ানোর। এরপর একে একে নরওয়েতে ৯টি, অস্ট্রিয়াতে ২টি এবং বেলজিয়াম, নেদারল্যান্ড, ফ্রান্স, লুক্সেম্বার্গ ও ডেনমার্কে ১টি করে কার্যালয় প্রতিষ্ঠা করা হয়। অর্থাৎ বিশ্বজুড়ে ২৫টির মতো কার্যালয় ছিলো তাদের, যদিও পরিকল্পনা ছিলো এ সংখ্যাটি আরো বাড়ানোর।

একটি কার্যালয়ের সামনে দোলনায় রাখা আর্য শিশুরা; Source: hubpages.com

এবার আসা যাক মূল আলোচনা অর্থাৎ এখানে শিশুরা কীভাবে আসতো তা নিয়ে কথাবার্তায়।

প্রথমেই আসি সেই শিশুদের বাবাদের কথায়। বিয়ে করতে এসএস অফিসারদের রাষ্ট্রের অনুমতি নেয়া ছিলো বাধ্যতামূলক। আর সেই সাথে এটাও নিশ্চিত করা লাগতো যে, তার স্ত্রী একজন বিশুদ্ধ জার্মান। ১৯৩৬ সালে জারিকৃত এক অধ্যাদেশে বলা হয়, প্রত্যেক এসএস অফিসারকে কম করে হলেও ৪ সন্তানের জনক হতে হবে। লেবেন্সবর্ন প্রোগ্রামে আসা অবিবাহিত নারীদের শয্যাসঙ্গী হতো বিভিন্ন বিবাহিত এসএস অফিসার। বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ থাকা সত্ত্বেও হিমলারের আদেশে তারা তাদের ‘বিশুদ্ধ জার্মান বীজ’ ছড়িয়ে দিতে ছিলো বদ্ধপরিকর। তবে এটি ছিল বেশ গোপনীয় একটি প্রোগ্রাম। তাই এখানে অংশ নেয়া প্রত্যেক পুরুষেরই পরিচয় গোপন রাখা হয়, একইকথা নারীদের বেলাতেও প্রযোজ্য।

পরীক্ষায় অংশগ্রহণকারী কয়েকজন তরুণী; Source: hubpages.com

যেসব নারী এখানে অংশগ্রহণ করতে চাইতেন, তাদেরকে অবশ্যই সোনালী চুল ও নীল চোখের অধিকারিণী হওয়া লাগতো, বিভিন্ন পরীক্ষা-নিরীক্ষার মাধ্যমে প্রমাণ দিতে হতো যে তার মাঝে বংশগতভাবে কোনো রোগ এসে বাসা বাধে নি। সেই সাথে একেবারে প্রপিতামহ পর্যন্ত বংশতালিকা দিয়ে দায়িত্বরত কর্মকর্তাদের বোঝাতে হতো- তিনি একজন বিশুদ্ধ আর্য। হ্যারি পটার ভক্তরা এর সাথে ‘মাগল’ আর ‘উইজার্ড’দের আলাদা করার বিভিন্ন কাহিনীর মিল খুঁজে পাচ্ছেন কি?

এখানে আবেদন করা নারীদের মাত্র চল্লিশ ভাগ নির্বাচিত হয়েছিলেন। সেই চল্লিশ ভাগের ষাট ভাগ ছিলেন আবার অবিবাহিতা নারী। তবে পুরো প্রজেক্টটি গোপন হওয়ায় কারো প্রকৃত নাম-পরিচয় জানানো ছিলো একেবারেই নিষিদ্ধ। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের শেষের দিকে যখন পরাজয় আসন্ন, তখন এই প্রোগ্রামের যাবতীয় কাগজপত্র পুড়িয়ে ফেলে জার্মান কর্তৃপক্ষ।

একটি লেবেন্সবর্ন পরীক্ষাগার; Source: hubpages.com

লেবেন্সবর্নের উর্ধ্বতন কর্মকর্তাগণ মনে করতেন, স্বর্ণকেশী ও নীল নয়না নরওয়ের নারীরাই তাদের প্রোগ্রামের জন্য সবচেয়ে উপযুক্ত। ধারণা করা হয়, আনুমানিক ৫০,০০০ নরওয়ের নারীর সাথে সম্পর্ক ছিলো জার্মান সৈন্যদের। যুদ্ধ শেষ হবার পর তাদের উপর নরওয়ের জনতার ক্রোধের বর্ষণ শুরু হয়। অনেকেই তাদের ‘জার্মান পতিতা’ হিসেবে হিসেবে ডাকতো, এমনকি কৃতকর্মের শাস্তিস্বরুপ সবার সামনে তাদের অনেকের চুলও কেটে দেয়া হয়েছিলো। অনেকেরই সন্তান কেড়ে নেয়া হয়েছিলো যাদেরকে আর কখনোই ফেরত দেয়া হয় নি।

এখন আসা যাক লেবেন্সবর্নে নিয়োজিত ডাক্তারদের কথাবার্তায়। তারা ছিলেন এ প্রোগ্রামের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ অংশ। ধারণা করা হয়, মেডিকেল ডিরেক্টর গ্রেগর এবনার ছিলেন হিমলারেরই স্কুল জীবনের সহপাঠী ও ঘনিষ্ঠ বন্ধু। স্টেইনহোয়েরিং হোমে তার তত্ত্বাবধানেই আনুমানিক ৩,০০০ শিশুর জন্ম হয়। এছাড়া গর্ভবতী নারীদের নিয়ে বিভিন্ন পরীক্ষা-নিরীক্ষাও চালিয়েছিলেন তিনি। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ শেষে ধরা পড়েছিলেন এবনার। মানবতাবিরোধী অপরাধ, যুদ্ধাপরাধ সহ বিভিন্ন অভিযোগ আনা হয় তার বিরুদ্ধে। ১৯৭৪ সালে পরপারে পাড়ি জমানোর আগমুহূর্ত পর্যন্ত নাৎসি আদর্শ বুকে ধারণ করেই বেঁচে ছিলেন তিনি।

গ্রেগর এবনার; Source: toptenz.net

১৯৪৫ সালে বন্ধ হবার আগপর্যন্ত আনুমানিক ৮,০০০ শিশুর জন্ম হয়েছিলো শুধুমাত্র জার্মান লেবেন্সবর্ন কার্যালয়গুলোতেই। অবিবাহিত নারীরা তাদের বিবাহবহির্ভূত সম্পর্কের ফলে জন্মানো সন্তানদের সেখানে রেখে গেলে সেই নিষ্পাপ, অবুঝ শিশুগুলোর লালনপালনের দায়িত্ব নিতো সেখানকার ডাক্তার-নার্সরাই। কিছুটা বড় হলে তাদের অনেককেই ধনী নাৎসি পরিবারগুলোর কাছে দিয়ে দেয়া হতো পালক সন্তান হিসেবে। নরওয়ের প্রতিষ্ঠানগুলোতে ১৯৪০-৪৫ সময়কালে আনুমানিক ৮,০০০-১২,০০০ শিশুর জন্ম হয়েছিলো। জার্মান কর্তৃপক্ষ তাদেরকেও জার্মানির ‘বিশুদ্ধ’ নাগরিক হিসেবে গণ্য করতো।

একটি লেবেন্সবর্ন বার্থ হাউজ; Source: Wikimedia Commons

দুর্ভাগ্যজনক ব্যাপার হলো, লেবেন্সবর্নের শিশুরা যে কেবল সেখানে জন্মলাভের ফলেই আসতো এমনটা নয়, বরং অনেক শিশুকে অপহরণও করা হয়েছিলো। ইউরোপের বিভিন্ন দেশ থেকেই হাজার হাজার শিশুকে অপহরণ করা হয়েছিলো, বিশেষ করে পোল্যান্ড ও স্লোভেনিয়ার বেলায় এ সংখ্যাটি ছিলো সবচেয়ে বেশি। যেসব শিশুকে দেখতে আর্য বলে মনে হতো, তাদেরকেই অপহরণ করে নিতো জার্মান সেনারা! পরবর্তীতে বিস্তারিত অনুসন্ধান করে যদি তাদের বংশে কোনো ইহুদী রক্তের সন্ধান না মিলতো, তবে তাদেরকে জার্মানাইজ করে ফেলা হতো।

১৯৪২ সালের ২৫ জুলাই হিমলার নির্দেশ দিয়েছিলেন স্লোভেনিয়া থেকে জার্মানিতে শিশু পাঠাতে। তার নির্দেশ মোতাবেক প্রায় ৬০০ শিশুকে অপহরণ করে এসএস বাহিনী। শিশুদের বেশিরভাগই বয়সে ছোট থাকায় তাদেরকে যা বলা হতো, সেটাই তারা বিশ্বাস করতে বাধ্য হতো। অনেক সময় অবশ্য তাদের সেই বোধশক্তিটুকুও থাকতো না। শিশুদের বলা হতো তাদের বাবা-মা মারা গেছে কিংবা তাদের ফেলে রেখে চলে গেছে। সেই শিশুদেরকে নতুন নাম, পরিচয়, জন্ম সনদ, এমনকি মিথ্যা বংশপরিচয় পর্যন্ত দেয়া হতো। এরপর তাদেরকে পাঠানো হতো জার্মানিতে। সেখানে কোনো জার্মান প্রতিষ্ঠান কিংবা পরিবারে বড় হতে থাকতো তারা।

লেবেন্সবর্ন প্রোগ্রাম থেকে জন্ম নেয়া কয়েকটি শিশু; Source: Zgodovinski portal

অপহরণের পর যে শিশুদেরকে অযোগ্য বলে মনে করা হতো, তাদেরকে পাঠিয়ে দেয়া হতো কনসেন্ট্রেশন ক্যাম্পগুলোতে। তাদের অনেকে সেখানেই শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করতো। ২-৬ বছর বয়সী শিশুদের পাঠানো হতো বিভিন্ন পরিবারের কাছে যেন তারা পালক সন্তান হিসেবে বেড়ে উঠতে পারে। ৬-১২ বছর বয়সী শিশুদের পাঠানো হতো জার্মানির বিভিন্ন বোর্ডিং স্কুলে। সেখানে তাদেরকে নতুন নাম দেয়া হতো, বলা হতো- “জার্মান হতে পারার জন্য তোমার গর্ব করা উচিত।” সেই ছেলেমেয়েগুলোকে বাধ্য করা হতো তাদের বাবা-মায়ের পরিচয় ভুলে গিয়ে নতুন পরিচয়ে জীবন শুরু করতে। যদি কেউ বিরোধীতা করতো, তবে তার কপালে জুটতো শাস্তি। এরপরেও যদি তার মাঝে বিদ্রোহী মনোভাব দেখা যেত, তবে তাকে সোজাসুজি পাঠানো হতো কনসেন্ট্রেশন ক্যাম্পে।

বাবা-মা কারোরই পরিচয় না জানা এ ছেলেমেয়েগুলোকে কম দুর্ভোগ পোহাতে হয় নি জীবনে। দোষ তাদের ছিলো না, ছিলো বিবাহ বহির্ভূত সম্পর্ক স্থাপনকারী তাদের বাবা-মায়ের। কিন্তু এর পুরো ঝড়টাই যেত তাদের উপর দিয়ে। সবসময় এক হীনমন্যতার মধ্যে বাস করতো তারা। নরওয়েতে লেবেন্সবর্ন থেকে জন্ম নেয়া শিশুদের বিভিন্ন সময় বিভিন্ন সরকারি প্রতিষ্ঠানে বন্দী করে তাদের উপর পরীক্ষা-নিরীক্ষা চালানো হতো। যৌন হয়রানির শিকারও হতে হয়েছে তাদের অনেককে। সবসময় তাদের মনে করিয়ে দেয়া হতো আর আট-দশজন স্বাভাবিক মানুষের মতো বৈধ সম্পর্কের ফলে তাদের জন্ম হয় নি।

লেবেন্সবর্ন প্রোগ্রাম নিয়ে তো অনেক কথাই হলো। এখন চলুন এ প্রোগ্রাম থেকে জন্ম নেয়া কয়েক শিশুর অভিজ্ঞতা এবং মা-বাবার খোঁজে তাদের নিরন্তর প্রচেষ্টার কথাই জানা যাক।

১) ১৯৪২ সালে ক্রিমিয়া থেকে অপহরণ করা হয় ফকার হেইনেককে। প্রথম দেখাতেই বাচ্চাটিকে মনে ধরেছিলো হিমলারের। তাই নাৎসি ডাক্তারদের দিয়ে তিনি ছেলেটিকে ভালো করে পরীক্ষা করিয়ে নিশ্চিত হয়ে নেন যে, ছেলেটি ইহুদী পরিবারের সদস্য নয়। অ্যাডালবার্ট হেইনেক নামক এক ধনী এসএস অফিসার ফকারকে দত্তক নিয়েছিলেন। বয়স বাড়ার সাথে সাথে একসময় ফকার বুঝতে পারে যে, প্রতিদিন বাবা-মা বলে ডাকা মানুষগুলো আসলে তার বাবা-মা না। এরপর থেকেই বাবা-মায়ের সন্ধানে তার রাত-দিন ছুটে চলার শুরু হয়।

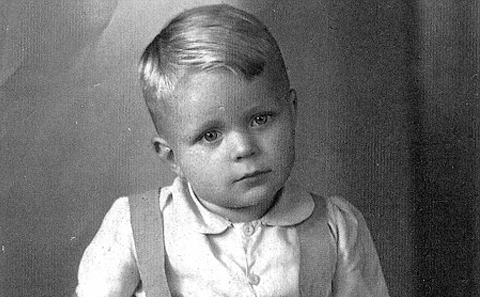

ফকার হেইনেক; Source: toptenz.net

২) এবার আসি গিসেলা হেইডেনরাইখের কথায়। নরওয়ের রাজধানী অসলোর লেবেন্সবর্ন শাখায় ১৯৪৩ সালে জন্ম হয় তার। ৩-৪ বছর বয়সের দিকে সে প্রথম বুঝতে পারে কোথাও যেন একটা গোলমাল হচ্ছে, সবকিছু মিলেও কী যেন মিলছে না! লোকে যখন তাকে “এসএসের জারজ সন্তান” বলে ডাকতো, তখন বাচ্চা মেয়েটি অত কিছু বুঝতো না; শুধু বুঝতো তাকে সবাই স্বাভাবিকভাবে নিতে পারছে না। গিসেলার মা লেবেন্সবর্ন প্রোগ্রামেই চাকরি করতেন। তারা বাবা ছিলেন একজন এসএস অফিসার। গর্ভের সন্তান জন্মের সময় ঘনিয়ে এলে লোকচক্ষুর আড়ালে সন্তানকে জন্ম দিতে তিনি বাভারিয়া থেকে অসলোতে লেবেন্সবর্নের কার্যালয়ে চলে এসেছিলেন।

গিসেলা ছোটবেলা থেকেই তার প্রকৃত মায়ের কাছেই থাকতো। কিন্তু যতবারই বাচ্চা মেয়েটি তার বাবা কোথায়, বাবা কী করেন এমন প্রশ্নের উত্তর জানতে চাইতো, ততবারই তিনি প্রসঙ্গ পাল্টে ফেলতেন। অবশেষে প্রাপ্তবয়স্ক হবার পরই আসল সত্য বেরিয়ে আসে গিসেলার সামনে। অবশ্য তার ভাগ্য ভালো বলতে হবে, কারণ তিনি তার বাবাকে খুঁজে পেয়েছিলেন। স্টেশনের প্লাটফর্মে বাবার সাথে দেখা হবার পর দৌড়ে গিয়ে সেদিন তাকে জড়িয়ে ধরেছিলেন তিনি, ঠিক যেন ছোট্ট সেই মেয়েটি আদুরে ভঙ্গিতে ঝাঁপিয়ে পড়ছে বাবার কোলে!

হাইনরিখ হিমলার; Source: elginhistory12.wikispaces.com

শেষ করছি হিমলারের অন্তিম পরিণতির কাহিনী দিয়েই। পুরো সময়টা জুড়েই তিনি লেবেন্সবর্ন প্রোগ্রামের তদারকি করে গেছেন, নিয়মিতভাবে পরিদর্শন করতে যেতেন তাদের নানা শাখায়। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ শেষ হবার পর যুদ্ধাপরাধী হিসেবে ধরা পড়েন তিনি। অবশ্য বিচারকেরা তার ব্যাপারে সিদ্ধান্ত নেয়ার আগে তিনি নিজেই নিজের জীবন সম্পর্কে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নিয়ে রেখেছিলেন। ১৯৪৫ সালের ২৩ মে জেলে বন্দী থাকাবস্থাতেই সায়ানাইড ক্যাপসুল খেয়ে আত্মহত্যা করেন তিনি।