রোমানিয়ার সাবেক কূটনীতিক ইজিদর উরিয়ান উত্তর কোরিয়ায় প্রথমবার দায়িত্ব পালন করেন ১৯৫৪-৫৯ সাল পর্যন্ত। তখন উত্তর কোরিয়ার নাগরিকরা তার সাথে বন্ধুত্বপূর্ণ আচরণ করত, তিনি সবার সাথেই মেশার সুযোগ পেতেন। ওই সময় তিনি উত্তর কোরিয়ার প্রায় সব জায়গাতেই স্বাধীনভাবে ঘুরে বেড়াতে পারতেন। কিন্তু ১৯৬৩ সালে তিনি যখন আবার পিয়ংইয়ংয়ে দায়িত্ব পালন করতে আসেন, তখন দেখতে পান সম্পূর্ণ ভিন্ন এক চিত্র। তখন দেখেন, রাজধানী পিয়ংইয়ংয়ের বাইরে যাওয়ার অনুমতি আর নেই। এমনকি তার দেশের মতো অন্যান্য বন্ধুত্বপূর্ণ সমাজতান্ত্রিক দেশগুলোর কূটনীতিকদেরও একই অবস্থা। তারা শুধুমাত্র অল্প কয়েকজন উত্তর কোরিয়ার নাগরিকের সাথে মেশার সুযোগ পেতেন।

কর্তৃপক্ষের বিশেষ অনুমতি ছাড়া তারা কেবল অল্প কয়েকটি স্থানেই ভ্রমণ করতে পারতেন- পিয়ংইয়ংয়ের পশ্চিমে নাম্পো শহরের সুইমিং পুলে, এবং রাজধানী থেকে ১৫০ কিলোমিটার উত্তরে মিওহ্যাং পর্বতে থাকা একটা কিম ইল সাং জাদুঘরে। উরিয়ান উত্তর কোরিয়া সরকারের কেবল পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের কয়েকজন কর্মকর্তা আর অল্প কিছু সাংবাদিকদের সাথে দেখা করতে পারতেন। এমনকি বিদেশিদের জন্য যে ভোজের আয়োজন করা হতো, সেখানেও উত্তর কোরীয়রা আলাদাভাবেই খেতে বসতেন। ১৯৮৩ সাল পর্যন্ত পিয়ংইয়ংয়ে তিনি এভাবেই কাজ করে আসেন। সাধারণ উত্তর কোরীয় নাগরিকদের সাথে তিনি আর কথা বলার সুযোগ পাননি।

বর্তমান সময়েও উত্তর কোরিয়ার চিত্র এমনই। তাদের মতো এতটা বিচ্ছিন্নতা আর কোনো দেশের ক্ষেত্রে দেখা যায় না। প্রশ্ন আসতে পারে, পঞ্চাশের দশকে যেখানে বিদেশি কূটনীতিকরা স্বাধীনভাবে সাধারণ নাগরিকদের সাথে মিশতে পারতেন, পরবর্তীতে সেখানে কী এমন ঘটনা ঘটে, যার কারণে আজও উত্তর কোরিয়া বহির্বিশ্ব থেকে নিজেদের এত বিচ্ছিন্ন রাখে?

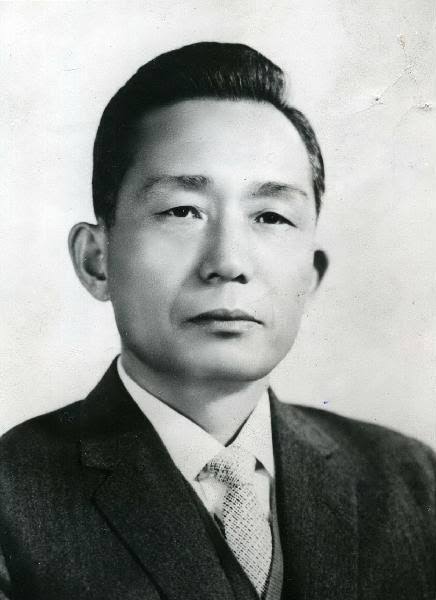

১৯৬১ সালের ১৬ মে, দক্ষিণ কোরিয়ার মেজর জেনারেল পার্ক চুং হি, এক সামরিক অভ্যুত্থানের মাধ্যমে দেশটির প্রেসিডেন্টের দায়িত্ব গ্রহণ করেন। এর আগে দেশটির ক্ষমতায় ছিল স্বল্পমেয়াদী গণতান্ত্রিক সরকার, যা দক্ষিণ কোরিয়ার প্রথম প্রেসিডেন্ট, স্বৈরশাসক সিংম্যান রিকে ক্ষমতাচ্যুত করে ১৯৬০ সালে। পার্ক চুং হি-ও স্বৈরশাসক ছিলেন। তবে তার সময় দক্ষিণ কোরিয়া অর্থনৈতিক দিক দিয়ে বিপ্লব ঘটায়। ষাটের দশকে দক্ষিণ কোরিয়ার তুলনায় উত্তর কোরিয়া ধনী দেশ ছিল। ১৯৬৫ সালের শেষের দিকে উত্তর কোরিয়ার মাথাপিছু জাতীয় আয় যেখানে ছিল ২৯২ মার্কিন ডলার, দক্ষিণ কোরিয়ার সেখানে ছিল মাত্র ৮৮ মার্কিন ডলার।

পার্ক চুং হির কর্তৃত্ববাদী সরকার, পশ্চিমা দেশগুলোতে পড়াশোনা করে আসা অর্থনীতিবিদ আর উদ্যমী ব্যবসায়ীদের সুযোগ করে দেয়, যার লক্ষ্য ছিল জাপানের অনুসরণে একটা অর্থনৈতিক ব্যবস্থা গড়ে তোলা। তারা সস্তা, পরিশ্রমী, ভালো প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত শ্রমিক শ্রেণির সুযোগ নেয়। এটা অনেকটা রাষ্ট্রীয় পুঁজিবাদী ব্যবস্থা ছিল, যেটা উত্তর কোরিয়ার প্রেসিডেন্ট কিম ইল সাং খারিজ করে দেন তার দেশে কাজ করবে না বলে। কিন্তু দক্ষিণ কোরিয়ায় সেটা দারুণভাবে কাজে দেয়।

১৯৬৫ সালে দক্ষিণ কোরিয়া তাদের ঔপনিবেশিক শত্রু জাপানের সাথে সম্পর্ক স্বাভাবিক করে। জাপান ৩০০ মিলিয়ন মার্কিন ডলার অনুদান হিসাবে দেয়, এবং আরো ২০০ মিলিয়ন মার্কিন ডলার ঋণ হিসাবে দেয় উপনিবেশ যুগের ক্ষতিপূরণ করতে। জাপানের সাথে অর্থনৈতিক সম্পর্ক স্বাভাবিক করায় দক্ষিণ কোরিয়ার অর্থনীতি আরো দ্রুতগতিতে এগিয়ে যায়। ১৯৭৬ সালে দক্ষিণ কোরিয়ার মাথাপিছু আয় প্রথমবারের মতো উত্তর কোরিয়াকে টপকে যায়। দক্ষিণ কোরিয়া অর্থনৈতিক দিক দিয়ে উন্নতি করায় উত্তর কোরিয়াকে দখল করে পুনরায় একত্রিত করে তাদের সরকারের শাসন ব্যবস্থা প্রচলন করা সময়ের ব্যাপার মনে হচ্ছিল।

এদিকে ১৯৫০-৫৩ এর কোরীয় যুদ্ধে, কিম ইল সাং দক্ষিণ কোরিয়ায় আক্রমণ করে কাঙ্ক্ষিত ফল নিয়ে আসতে না পারলেও আরেকটা সুযোগ খুঁজছিলেন, কীভাবে দক্ষিণ কোরিয়া দখল করা যায়। এদিকে অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে পার্ক চুং হিয়ের সরকার উন্নতি করলেও রাজনৈতিক দিক দিয়ে দক্ষিণ কোরীয়রা এই সরকারকে নিয়ে অসন্তুষ্ট ছিল। পার্ক চুং হি ভিন্নমত পোষণকারীদের নির্দয়ভাবে দমন করেন। বামপন্থীদের ওপর অত্যাচার-নির্যাতন চালান উত্তর কোরীয় এজেন্ট আখ্যা দিয়ে।

সিংন্যাম রিয়ের পতনের সময় কোরীয় যুদ্ধের ক্ষয়ক্ষতি কাটিয়ে উত্তর কোরিয়া কেবল ঘুরে দাঁড়ানো শুরু করছিল দেখে তখন কিছু করার সাহস পাননি কিম ইল সাং। তখন সুযোগ নিতে না পারলেও পার্ক চুং হিয়ের বিরোধীদের বিভিন্নভাবে সাহায্য করার চেষ্টা করেন, দক্ষিণ কোরিয়ার সরকার পতনের জন্য। কিন্তু দক্ষিণ কোরিয়া আর যুক্তরাষ্ট্রও উত্তর কোরিয়া বিরোধী বিভিন্ন প্রোপাগান্ডা চালাতে থাকে, যা কিম ইল সাংকে উদ্বিগ্ন করে তোলে।

১৯৫৩ সালে কোরীয় যুদ্ধের অস্ত্রবিরতি হলেও যুক্তরাষ্ট্র দক্ষিণ কোরিয়া থেকে তাদের সেনাদের সরিয়ে আনেনি। আজও প্রায় ২৮,০০০ মার্কিন সেনা কোরিয়া সীমান্তে অবস্থান করছে। সেখানে তারা পারমাণবিক অস্ত্রও মজুদ করে রেখেছে। কিম ইল সাং তখন যুক্তরাষ্ট্রের সহায়তায় দক্ষিণ কোরিয়ার সম্ভাব্য আক্রমণ প্রতিরোধ, এবং দক্ষিণ কোরিয়ায় নিজের আক্রমণের জন্য সামরিক বাহিনীকে শক্তিশালী করতে থাকেন। সামরিক বাহিনীতে ব্যয় বাড়াতে থাকেন।

কিন্তু দক্ষিণ কোরিয়ার পাশে যুক্তরাষ্ট্রকে যেভাবে মিত্র হিসেবে কাজ করতে দেখেন, নিজের মিত্রদের নিয়ে সেভাবে আত্মবিশ্বাসী ছিলেন না। পঞ্চাশ ও ষাটের দশকে চীন ও সোভিয়েত ইউনিয়নের মধ্যে দ্বন্দ্ব চলছিল। উত্তর কোরিয়া মূলত সোভিয়েতদের সহায়তায় গড়ে উঠলেও স্ট্যালিনের মৃত্যুর পর নিকিতা ক্রুশ্চেভের সোভিয়েত সংস্কার নীতি কিম ইল সাংকে হতাশ করে। ক্রুশ্চেভ চাচ্ছিলেন সামরিক শক্তিতে বেশি মনোযোগ দেওয়ার চেয়ে পশ্চিমাদের অর্থনৈতিক দিক দিয়ে সুস্থ প্রতিযোগিতা করতে। ক্রুশ্চেভ অন্যান্য কমিউনিস্ট রাষ্ট্রগুলোকে আশ্বাস দেন, পশ্চিমা দেশগুলো আক্রমণ করতে আসলে সোভিয়েত ইউনিয়ন তাদের পাশে থাকবে; এমনকি দরকার পড়লে পারমাণবিক অস্ত্রও ব্যবহার করবে। ক্রুশ্চেভ তুলনামূলক উদারপন্থী সমাজতন্ত্র প্রচলিত করতে চাচ্ছিলেন।

কিন্তু কিম ইল সাং একে দেখেন তার অস্তিত্বের জন্য হুমকি হিসেবে। তার উদ্দেশ্য দক্ষিণ কোরিয়ায় আক্রমণ করে দখল নেওয়া। তিনি তখন ক্রুশ্চেভের শান্তিকামী মনোভাবের সাথে তাল মেলালে তার লক্ষ্যও পূরণ হবে না, তার নাগরিকদের একটা শত্রু রাষ্ট্রের জুজুর ভয়ও দেখানো সম্ভব হবে না। বরং, নাগরিকদের বাক-স্বাধীনতা দিয়ে দিলে তার শাসন ব্যবস্থাই ভেঙে পড়তে পারে। তাছাড়া, ১৯৬২ সালে কিউবায় মিসাইল সংকটের সময় সোভিয়েত ইউনিয়ন যুক্তরাষ্ট্রের চাপে মিসাইল সরিয়ে আনতে বাধ্য হলে তিনি সোভিয়েত নেতাদের ওপর আস্থা হারিয়ে ফেলেন। অন্যদিকে যুক্তরাষ্ট্র তখন ফিদেল কাস্ত্রো, চে গেভারার মতো কমিউনিস্ট নেতাদের হত্যাচেষ্টা করে আসছিল; ভিয়েত কং বাহিনীর ওপর আক্রমণ করছিল। কিম ইল সাং আশঙ্কা করছিলেন, যুক্তরাষ্ট্রের পরবর্তী আক্রমণের লক্ষ্যবস্তু তিনিই হতে যাচ্ছেন।

এরকম বিভিন্ন পরিস্থিতির সাপেক্ষে তিনি উত্তর কোরিয়াকে বহির্বিশ্ব থেকে বিচ্ছিন্ন রাখাকে নিরাপত্তার জন্য অবশ্য করণীয় মনে করেছিলেন। বিদেশি গণমাধ্যম, পশ্চিমা সংস্কৃতি, বই, ব্যক্তিত্ব, সব নিষিদ্ধ করা হয়। এমনকি সোভিয়েত ও চীনা গণমাধ্যমও সাধারণ নাগরিকদের আয়ত্বের বাইরে নিয়ে যাওয়া হয়। রেডিও ফ্রিকুয়েন্সিতে যেন উত্তর কোরিয়ার রাষ্ট্রীয় বেতার অনুষ্ঠানগুলোর বাইরে কিছু দেখা না যায়, সে উদ্যোগ নেওয়া হয়। দেশের বাইরে তো বটেই, দেশের অভ্যন্তরেও এক শহর থেকে অন্য শহরে নাগরিকদের ভ্রমণে কঠোর নিয়ন্ত্রণ আরোপ করা হয়। দক্ষিণ কোরিয়া ও পশ্চিমা বিশেষজ্ঞরা ভবিষ্যদ্বাণী করেছিলেন, উত্তর কোরিয়া এভাবে বেশিদিন টিকবে না। কিন্তু কিম ইল সাং এরপর আরো প্রায় চার দশক ক্ষমতায় থেকে তাদের ভুল প্রমাণ করেছেন।

বর্তমানে কঠোরতা কম থাকলেও কিম ইল সাংয়ের লিগ্যাসি অনেকটাই বজায় রাখা হয়েছে। কিম জং উনের উত্তর কোরিয়াতেও বিদেশিরা ভ্রমণ করতে নির্ধারিত কিছু স্থান ও ট্যুর গাইড ছাড়া কোথাও যেতে পারেন না। সাধারণ নাগরিকদের মেশার সুযোগ নেই। কিম জং উনও মনে করেন তাকে সাদ্দাম বা গাদ্দাফীর মতো পরিণতি ভোগ করতে হতে পারে। তাই তিনিও খুব সতর্কভাবে চলাফেরা করেন। সেনাবাহিনীতে কোনো প্রকার অভ্যুত্থানের সামান্য ইঙ্গিত পেলেই দোষীদের মৃত্যুদণ্ড দিয়ে কঠোরভাবে দমন করেন। উত্তর কোরিয়ার রাজনৈতিক ও সামরিক ইতিহাসই তাদেরকে মাত্রাতিরিক্ত বিচ্ছিন্ন থাকতে বাধ্য করেছে, কিংবা তারা এমনটা বেছে নেওয়াই নিরাপদ মনে করেছে।