দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ সম্পর্কে জানার আগ্রহ আছে ইতিহাসপ্রেমী যেকোনো মানুষেরই। আর সেই দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধেরই এক অবিচ্ছেদ্য অংশ হলো জাপানের হিরোশিমা ও নাগাসাকিতে পারমাণবিক বোমা হামলা, যা এই যুদ্ধকেই সমাপ্তির দিকে নিয়ে গিয়েছিল।

এই বোমা হামলার পর হিরোশিমা ও নাগাসাকির যারা বেঁচে গিয়েছিলেন, তাদেরকে বলা হয় হিবাকুশা। তবে তারা কেউই হিবাকুশা হতে চাননি, চেয়েছিলেন আর দশজন স্বাভাবিক মানুষের মতোই সুন্দর একটা জীবন কাটাতে। কিন্তু ফ্যাট ম্যান ও লিটল বয় নামক দুটো অভিশাপ তছনছ করে দেয় তাদের সাজানো সংসার, সাজানো স্বপ্নসহ সবকিছুই।

তেমনই একজন হিবাকুশা হলেন সাচিকো ইয়াসুই, দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ কেড়ে নিয়েছিল যার সর্বস্ব। কেমন ছিলো তার যুদ্ধ-পূর্ববর্তী দিনগুলো? বোমা হামলার ঠিক পরমুহূর্তে কেমন পরিস্থিতির মাঝ দিয়ে গিয়েছিলেন তিনি ও তার পরিবার? নতুন করে পথচলার শুরু ও সেই প্রক্রিয়াটা কেমন ছিল? পরবর্তী জীবনটাই বা কেমন করে কাটিয়েছিলেন তিনি?

শ্বাসরুদ্ধকর এই বাস্তব কাহিনীই উঠে এসেছে কারেন স্টেলসনের লেখা ‘সাচিকো – অ্যা নাগাসাকি বোম্ব সারভাইভার্স স্টোরি’ বইটিতে। ২০টি পর্বে সাজানো সেই কাহিনীই রোর বাংলার পাঠকদের জন্য তুলে ধরা হচ্ছে সম্পূর্ণ বাংলা ভাষায়। আজ থাকছে এর প্রথম পর্ব।

হোম ইন নাগাসাকি

আগস্ট ১৯৪৫

হাতে বোনা, পুরনো তাতামি মাদুরের১ উপর বসে ছিলো ছ’বছর বয়সী ছোট্ট সাচিকো। সামনেই নিচু টেবিলে২ রাখা সিদ্ধ ডিমটির দিকে সে একনজরে তাকিয়ে ছিলো। একইভাবে সেদিকে তাকিয়ে ছিলো তার ভাই আকি (১৪), ইচিরো (১২) এবং ছোট বোন মিসা (৪)।

মুরগিটা শেষপর্যন্ত একটা ডিম পাড়লো! সাচিকোর পেটটা মোচড় দিয়ে উঠলো। দু’বছর বয়সী ছোট ভাই তোশিকে তার কোলে দিয়ে মা ডিমটা কাছে নিয়ে আসলেন। আনন্দে তোশি হাততালি দিয়ে উঠলো। ডিমটা সিদ্ধ করা হয়েছিলো তার জন্যই। মুরগি যখন কেবলমাত্র একটি ডিমই পাড়তো, তখন সেটা তোশির জন্যই বরাদ্দ থাকতো, কারণ সে পরিবারের সর্বকনিষ্ঠ সদস্য। ডিমের দিকে কিছুক্ষণ তাকিয়ে থেকে এরপর তোশির দিকে তাকিয়ে হেসে দিলো সাচিকো। নিজের ভাগের জন্য সে রাত পর্যন্ত অপেক্ষা করতেই পারে।

কোয়াগি শিপইয়ার্ডে সারাদিন যুদ্ধজাহাজ নির্মাণ শেষে সন্ধ্যায় ঘরে ফিরতেন বাবা। তার সাথে বাকি সময়টা পরিবারের সদস্যরা আনন্দময় সময় কাটানোর চেষ্টা করতো।

টেবিলের মাঝখানে রাখা দাদীমার দেয়া গামলাটা থেকে ধোঁয়া উঠছিলো। সবুজরঙা, বড়সড় পাতার আকৃতির এই চীনামাটির গামলাটা ছিলো মায়ের খুবই প্রিয়। একসময় এটা স্কুইড, ইল মাছ কিংবা অক্টোপাস দিয়ে তৈরি নানা রকম খাবারে ভর্তি থাকতো। কিন্তু আজকাল আর এতে তেমন কোনো খাবারের দেখা মেলে না। গম দিয়ে বানানো বলের সাথে সামান্য ফুটানো পানি কাপগুলোতে বেড়ে দিলেন মা।

“পুরোটুকু খাও সবাই। এর প্রতিটা ফোঁটাই খুব মূল্যবান।”

সাচিকো তার ভাগেরটুকু চুমুক দিয়ে শেষ করে ফেললো। বিমান হামলার কোনো সাইরেন বেজে উঠলো না। মাথার উপর দিয়ে কোনো আমেরিকান বি-২৯ বোমারু বিমানও উড়ে গেলো না। খালি ঘুর্ঘুরে পোকাগুলো জানালার বাইরে আপনমনে শব্দ করেই যাচ্ছিলো।

শেষ চুমুকটা দিয়েই মা তাড়াতাড়ি ছুট লাগালেন তোনারিগুমির৩ উদ্দেশ্যে। এখানে যোগদান করা ছিলো বাধ্যতামূলক। সংগঠনটির নেতৃস্থানীয় সদস্যরা মাঝে মাঝেই দেশপ্রেমমূলক নানা আয়োজন, বোমা হামলায় আগুন লাগলে করণীয় এবং বেসামরিক নাগরিকদের জন্য সামরিক প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করতেন। এর পাশাপাশি তারা সামান্য পরিমাণে খাবারদাবার বিতরণের ব্যবস্থাও করতেন।

১৯৪৫ এর কাছাকাছি সময়ে জাপানের জনগণ চরম খাদ্য সংকটে ভুগছিলো। পরিবারের সদস্যদের জন্য মাথাপিছু মাত্র দু’কাপ চাল মাসিক রেশন হিসেবে বরাদ্দ ছিলো। এর সাথে মিষ্টি আলু আর সয়াবিন মিশিয়ে খেতো তারা। একবার রেডিওতে প্রচারিত এক অনুষ্ঠানে এর সাথে গুটিপোকার কোকুন, ঘাসফড়িং, ইঁদুর, শামুক কিংবা গৃহপালিত কোনো পশুর রক্ত মিশিয়ে খাওয়ার পরামর্শ দেয়া হয়েছিলো, কারণ এগুলো শরীরে বাড়তি প্রোটিনের যোগান দেবে! ওক ফল চূর্ণ, মিষ্টি আলু এবং তুঁত পাতা একত্রে মিশিয়ে বিশেষ একরকম ময়দা তৈরির রেসিপি জানানো হয়েছিলো সরকারের পক্ষ থেকে। কিন্তু সেটা খাওয়া ছিলো দুঃসাধ্য এক ব্যাপার।

মা চলে যাওয়ার পর ইচিরো বাঁশ দিয়ে তৈরি জালটা নিয়ে ঘুরঘুরে পোকা ধরতে বেরিয়ে গেলো। সবচেয়ে বড় ভাই আকির উপর দায়িত্ব পড়লো পুরো ঘর দেখে রাখার। সে মিসার দেখাশোনা করতে লাগলো। ওদিকে সাচিকো খেলতে লাগলো তোশির সাথে। তোশিকে কাতুকুতু দিয়ে হাসানোর চেষ্টা করলো সে। এরপর পিঠে বসিয়ে ছোট ভাইকে ঘোড়ায় চড়ালো সে। তোশিকে সবচেয়ে বেশি ভালোবাসতো সাচিকো।

আকি রেডিও চালু করলো। সামরিক বাহিনীর একটি ব্যান্ডদল শুরু করলো দেশপ্রেমমূলক গান “উমি ইয়ুকাবা”। তাদের সাথে গলা মিলিয়ে আকিও গাইতে লাগলো, “যদি আমি সম্রাটের জন্য মারা যাই, এতে কোনো দুঃখ থাকবে না।” কাঠের তৈরি কামিকাযে৪ গ্লাইডারটি নিয়ে সে মাথার উপর কয়েক চক্কর ঘোরালো, এরপর শোঁ করে তাতামি মাদুরের উপর আছড়ে ফেললো সেটি। “উমি ইয়ুকাবা”, আরো জোরে গাইতে লাগলো আকি, “আমরাই জিতবো এ যুদ্ধে”।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ শুরু হয়েছিল গত শতাব্দীর ত্রিশের দশকের শেষের দিকে (১ সেপ্টেম্বর, ১৯৩৯ – ২ সেপ্টেম্বর, ১৯৪৫), কিন্তু এর বীজ বোনা হয়ে গিয়েছিল আরো অনেক আগেই। একদিকে প্রথম বিশ্বযুদ্ধে (২৮ জুলাই, ১৯১৪ – ১১ নভেম্বর, ১৯১৮) লজ্জাজনক পরাজয়, অপরদিকে দুর্বল অর্থনীতি জার্মানিতে রাজনৈতিক চরমপন্থাকে উস্কে দিয়েছিল। অ্যাডলফ হিটলার ত্রিশের দশকে নাৎসি পার্টির নেতা হিসেবে দেশটির ক্ষমতা গ্রহণ করেন। এ স্বৈরশাসক জাতিগতভাবে বিশুদ্ধ এক জার্মানি গড়ে তোলার স্বপ্ন দেখতেন, যার নাম তিনি দিয়েছিলেন ‘থার্ড রাইখ‘।

১৯৩৯ সালের ১ সেপ্টেম্বর জার্মান সেনারা পোল্যান্ডে হামলা চালায়। এর জবাবে জার্মানির বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করে বসে ফ্রান্স ও ব্রিটেন। ১৯৪০ সালের জুন মাসে ইতালির স্বৈরশাসক বেনিতো মুসোলিনি হিটলারের পক্ষে যোগ দেন। আস্তে আস্তে যুদ্ধ ছড়িয়ে পড়ে গোটা ইউরোপ জুড়েই। ইউরোপীয় এ যুদ্ধে অংশগ্রহণের কোনো আগ্রহ না থাকায় নিরপেক্ষ ভূমিকা পালন করতে থাকে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র। কিন্তু ১৯৪১ সালের শুরুর দিকে অক্ষশক্তিতে থাকা জার্মানি, ইতালি ও জাপানের বিরুদ্ধে যুদ্ধরত দেশগুলোকে নানাভাবে সাহায্য করতে থাকে যুক্তরাষ্ট্র।

এশিয়ার ক্ষমতাধর রাষ্ট্র জাপান তখন নিজেদের সাম্রাজ্য গড়ে তোলার স্বপ্নে বিভোর। আয়তন এবং প্রাকৃতিক সম্পদের সীমাবদ্ধতা এ দ্বীপরাষ্ট্রটির স্বপ্নযাত্রায় বাধা হয়ে দাঁড়ায়। তাই শিল্পখাত এবং সামরিক শক্তির ক্রমবৃদ্ধি নিশ্চিত করতে তেল, রাবার ও অন্যান্য দরকারি কাচামালের জন্য দেশটি নজর দেয় এশিয়ার অন্যান্য দেশের দিকে। চীন ও রাশিয়ার সাথে যুদ্ধের পর দেশটি তাইওয়ান, মাঞ্চুরিয়া এবং কোরিয়ান ভূখণ্ড দখল করেছিল।

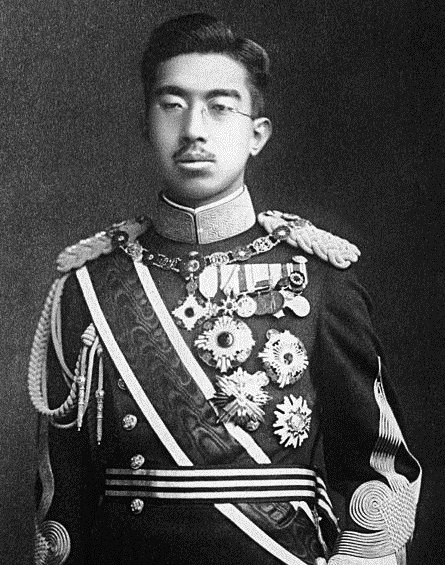

১৯২৬ সালে জাপানের সিংহাসনে আসেন সম্রাট হিরোহিতো। জাপানী উপকথা অনুসারে, সম্রাটকে সরাসরি ঈশ্বরদের বংশধর বলেই মনে করা হতো। সম্রাট হিসেবে হিরোহিতো একদিকে যেমন ছিলেন রাজকীয় প্রতিরক্ষা বাহিনীগুলোর প্রধান, তেমনই ছিলেন প্রধান শাসক, যদিও আনুষ্ঠানিকভাবে কোনো রাজনৈতিক ক্ষমতাচর্চার অধিকার তার ছিলো না। দেশ চালানোর দায়িত্বে ছিলেন প্রধানমন্ত্রী, তার কয়েকজন ঘনিষ্ঠ উপদেষ্টা এবং সংসদ সদস্যগণ। তবে জাপানী জনগণ সম্রাটের প্রতি তাদের পূর্ণ আনুগত্য প্রদর্শনে বাধ্য ছিলো। ওদিকে, সম্রাট হিসেবে হিরোহিতো ছিলেন সকল জবাবদিহিতার উর্ধ্বে এবং সর্বময় ক্ষমতার অধিকারী।

সামরিক ক্ষমতা বৃদ্ধির সাথে সাথে এশীয় সাম্রাজ্য তৈরির দিকে দ্রুতই এগোতে থাকে জাপান। ১৯৩৭ সালে তারা আক্রমণ চালায় মাঞ্চুরিয়া ও সাংহাইয়ে, সেই সাথে অনুপ্রবেশ করে চীনের প্রাচীন শহর নানজিংয়েও। জাপানী সেনারা সেসব শহরের হাজার হাজার মানুষকে নির্বিচারে হত্যা করে। যুদ্ধজাহাজ এবং যুদ্ধবিমানগুলোর জন্য ক্রমবর্ধমান তেল ও রবারের চাহিদা মেটাতে এবার দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় অবস্থিত মার্কিন, ব্রিটিশ, ফরাসি ও ডাচ উপনিবেশগুলোর দিকে নজর দেয় জাপান। দেশটির এই আগ্রাসন রুখতে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের নেতৃত্বে জাপানের আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের উপর বিধিনিষেধ আরোপ করা হয়। ফলশ্রুতিতে জাপানের আমদানী তিন-চতুর্থাংশ হ্রাস পায়, তেলের সরবরাহ কমে যায় শতকরা ৯০ ভাগ পর্যন্ত। এই নিষেধাজ্ঞা জাপানকে ভয়াবহ এক পরিস্থিতির মুখোমুখি দাঁড় করিয়ে দিলো: হয় তাদের এশীয় সাম্রাজ্য গড়ার স্বপ্ন পরিত্যাগ করতে হবে, নয়তো যুদ্ধে জড়াতে হবে পশ্চিমা বিশ্বের সাথে।

জাপানের প্রধানমন্ত্রী হিদেকী তোজো, যিনি একসময় সেনাবাহিনীর জেনারেল হিসেবে কর্মরত ছিলেন, যুদ্ধের পক্ষেই মত প্রদান করেন। তখনকার সময়ে জাপানের এ উচ্চাকাঙ্ক্ষা রুখে দেয়ার ক্ষমতা ছিলো কেবলমাত্র মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের প্রশান্ত মহাসাগরীয় নৌবহরের, যার অবস্থান ছিলো মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের হাওয়াই অঙ্গরাজ্যের অন্তর্গত পার্ল হার্বারে। এশিয়ার অভ্যন্তরীণ ব্যাপারে আমেরিকা নাক গলাতে আসবে না- এমনটা ধরে নিয়েই যুদ্ধের পক্ষে সায় দিয়েছিলেন তোজো।

১৯৪১ সালের ৭ ডিসেম্বর সকালবেলা, ৩৫৩টি যুদ্ধবিমান আকস্মিক হামলা চালিয়ে বসে পার্ল হার্বারে অবস্থিত মার্কিন ঘাঁটিতে। দু’ঘণ্টা পর দেখা গেলো, নারকীয় এ ধ্বংসযজ্ঞের ফলে প্রাণ হারিয়েছে ২,৩৩৫ জন মার্কিন নাগরিক, যারা দেশটির প্রতিরক্ষা সংক্রান্ত বিভিন্ন দায়িত্বে নিয়োজিত ছিল। পুরোপুরি ধ্বংস কিংবা ক্ষতিগ্রস্ত হয় তিন শতাধিক যুদ্ধবিমান এবং আটটি যুদ্ধজাহাজ। এই আক্রমণের পর জাপানী নেতারা ভেবেছিলেন, আমেরিকা হয়তো আর তাদের কাজকর্মের ব্যাপারে নাক গলাবার সাহস করবে না। কিন্তু ঘটলো ঠিক তার উল্টো ঘটনা, প্রতিশোধ নেয়াটা যেন ফরজ হয়ে গেলো আমেরিকানদের কাছে।

অনাকাঙ্ক্ষিত এই আক্রমণের ঠিক পরদিনই তৎকালীন মার্কিন প্রেসিডেন্ট ফ্রাঙ্কলিন ডি. রুজভেল্ট জাপানের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করেন। ১৯৪১ সালের ৭ ডিসেম্বর সম্পর্কে তার মন্তব্য ছিলো, “দিনটি ইতিহাসে কুখ্যাত হয়ে থাকবে।” মাত্র তিনদিনের মাথায় মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, ব্রিটেন ও সোভিয়েত ইউনিয়নের নেতৃত্বাধীন মিত্রবাহিনী ঝাঁপিয়ে পড়ে অক্ষশক্তির ওপর। এর মধ্য দিয়ে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ রুপ নিলো ইতিহাসের অন্যতম রক্তক্ষয়ী এক যুদ্ধে।

দীর্ঘ চারটি বছর ধরে যুদ্ধে লিপ্ত ছিলো গোটা বিশ্ব। ১৯৪৩ সালের অক্টোবর মাসে আত্মসমর্পণ করে ইতালি। ১৯৪৫ সালে মে মাসে একই পরিণতি বরণে বাধ্য হয় জার্মানিও। লড়ে যাচ্ছিলো কেবলমাত্র জাপানই। ১৯৪৫ সালের গ্রীষ্মকালীন সময়ে মিত্রবাহিনী যখন পরিকল্পনা করছিলো সমুদ্রপথে জাপানের উপর ভয়াবহ আক্রমণ চালানোর, মার্কিন বি-২৯ বোমারু বিমানগুলো তখন একের পর এক জাপানী শহরের উপর বোমাবর্ষণ করে চলেছিলো। জাপানের আত্মসমর্পণের আগপর্যন্ত তাদের মাঝে থামার কোনো লক্ষণই দেখা যাচ্ছিলো না।

বর্ণবাদ এবং যুদ্ধ

ক্ষমতা, রাজনীতি, জনগণ, ভৌগলিক এলাকা, সম্পদ- সবকিছু কেন্দ্র করেই যুদ্ধ হয়েছে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময়। এর পাশাপাশি বর্ণ, জাতি, সংস্কৃতিও ছিলো এই যুদ্ধের অন্যতম প্রভাবক। হিটলারের শাসনামলে উগ্র ইহুদিবিদ্বেষের ফলে ইউরোপ জুড়ে ষাট লাখের মতো ইহুদি জনতাকে হত্যা করে নাৎসি সেনারা। লক্ষ লক্ষ স্লাভ, রোমা, রাজনৈতিক বন্দী, সমকামী এবং এমন যাদেরকেই হিটলারের কাছে ‘অনাকাঙ্ক্ষিত’ বলে মনে হয়েছে, তাদেরই নির্বিচারে হত্যা করা হয়েছে। জাপান এবং আমেরিকাতেও যুদ্ধের সময় এই বর্ণবাদ বেশ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে।

পার্ল হার্বারে হামলার অনেক আগে থেকেই জাপানবিদ্বেষী মনোভাব পুষে রেখেছিল আমেরিকার জনগণ, বিশেষত প্রশান্ত মহাসাগরের উপকূলীয় অঞ্চলে, যেখানে অনেক জাপানী-আমেরিকান পরিবার বাস করতো। আঠারো শতকের শেষের দিকে এশিয়া থেকে অনেক অভিবাসীই মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে পাড়ি জমায়, যার মাঝে চীন ও জাপানের জনগণই ছিলো সবচেয়ে বেশি। এই অভিবাসীরা বেশ অল্প পারিশ্রমিকেই কৃষি, খনি এবং শিল্প-কারখানাগুলোতে কাজ করতো। একদিকে এশীয় অভিবাসীদের সংখ্যা বাড়ছিলো, অপরদিকে তাদের প্রতি শ্বেতাঙ্গ আমেরিকানদের বিদ্বেষও সমানতালে বেড়ে চলেছিল। ১৯২৪ সালে প্রণীত নতুন অভিবাসন আইন জাপান এবং পূর্ব এশিয়া থেকে অভিবাসীদের আগমনের হারকে শূন্যের কোঠায় নামিয়ে আনে। সেই সাথে আমেরিকায় বসবাসরত এশীয় অভিবাসীদের প্রতি বৈষম্যকে আরও প্রকট করে তোলে।

১৯৪১ সালে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের প্রশান্ত মহাসাগরের উপকূলীয় অঞ্চলে আনুমানিক ১,২৭,০০০ জাপানী বংশোদ্ভূত নাগরিক বসবাস করতো। তাদের অনেকেই ছোটখাট খামারে কাজ করতো, অনেকের ছিলো নিজস্ব ব্যবসা প্রতিষ্ঠানও। পার্ল হার্বারে বোমা হামলা এই জাপানবিদ্বেষী মনোভাবের আগুনে যেন ঘি ঢেলে দেয়। প্রেসিডেন্ট রুজভেল্ট ভয় পেয়েছিলেন এটা ভেবে যে, এই বিপুল সংখ্যক জাপানী জনগণ হয়তো স্বদেশের পক্ষাবলম্বন করতে পারে। তাই দ্রুতই তিনি কার্যনির্বাহী অধ্যাদেশ ৯০৬৬-তে স্বাক্ষর করেন। এই অধ্যাদেশের ফলে জাপানী বংশোদ্ভূত প্রায় ১,২০,০০০ মানুষকে তাৎক্ষণিকভাবে বন্দী করে যুক্তরাষ্ট্রের ১০টি ক্যাম্পে পাঠানোর ব্যবস্থা করা হয়। তবে সমস্যা ছিলো অন্য জায়গায়। লক্ষাধিক এই জাপানী জনতার শতকরা প্রায় ৬২ ভাগই ছিলো দ্বিতীয় প্রজন্মের, অর্থাৎ তাদের জন্মই হয়েছিলো আমেরিকায়, ফলে তারা ছিলো আমেরিকারই নাগরিক। আর রুজভেল্টের এই অধ্যাদেশ জারির ফলে জাপানী-আমেরিকানদের প্রতি মার্কিন বিদ্বেষ একেবারে প্রশাসনিক রুপ ধারণ করলো।

যুদ্ধ দিন দিন ভয়াবহ থেকে ভয়াবহতর হতে লাগলো। প্রশান্ত মহাসাগরীয় এলাকায় ভয়াবহ যুদ্ধ, যুদ্ধবন্দী জাপানীদের উপর মার্কিন সেনাদের নির্যাতন, বাটান ডেথ মার্চের মতো ঘটনাগুলো অনেক আমেরিকানকেই বিস্মিত করে তুলেছিল। তাদের অনেকেই তখন জাপানীদের অমানুষ বলেই ভাবতে শুরু করলো, নির্যাতন ও হত্যাযজ্ঞের মাঝেই যারা অপার্থিব আনন্দ খুঁজে পায়। রাজনৈতিক ব্যাঙ্গচিত্রগুলোতেও ছড়িয়ে পড়েছিলো বর্ণবাদের বিষবাষ্প। সেখানে জাপানীদের বানর কিংবা উঁচু দাঁতওয়ালা হাস্যোজ্জ্বল ইঁদুরের মতো করে উপস্থাপন করা হতো। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ চলাকালে অধিকাংশ আমেরিকানই হিটলার ও তার নাৎসি বাহিনীকে শত্রুরুপে দেখতো, কিন্তু জাপানীদের জন্য ঘৃণা ছিলো এর থেকেও বেশি। সকল ‘জ্যাপ’কেই, অর্থাৎ জাপানী সম্রাট, সৈন্য ও সাধারণ নাগরিককেই তারা শত্রু মনে করতো।

জাপানেও বর্ণবাদ থেকে জন্ম নিয়েছিলো তীব্র ঘৃণা এবং অহংবোধ। এশীয়দের মাঝে পশ্চিমা ঔপনিবেশিকবিরোধী মনোভাবকে কাজে লাগাতে জাপান এশীয় দেশগুলোকে একত্রিত হবার আহ্বান জানালো। তবে বাস্তবতা হলো, জাপানী সামরিক বাহিনীর নেতারা অন্যান্য এশীয় দেশগুলোর উপর ছড়ি ঘোরানোর স্বপ্নই দেখছিলেন। জাপান সরকার তখন দেশটির জনগণের মাঝে ইয়ামাটো জাতির উপকথা প্রচার করতে লাগলো, যেখানে বিশুদ্ধ জাপানী জাতির জয়গান গাওয়া হয়েছে। এই জাতির বাইরে যারা ছিলো, তাদেরকে নিচু শ্রেণীর হিসেবে দেখা হতো। এ ধরনের বিশ্বাস জাপানী সেনাদেরকে সম্রাটের নামে লাখ লাখ এশীয় নিরপরাধ জনতাকে নির্বিচারে হত্যায় যুগিয়েছিলো নিরন্তর অনুপ্রেরণা।

শ্বেতাঙ্গ পশ্চিমাদেরকে জাপানীরা কাপুরুষ, পশুর ন্যায় নিকৃষ্ট ও কিম্ভূতকিমাকার হিসেবেই গণ্য করতো। অনেক জাপানী পোস্টারেই লেখা থাকতো, “আমেরিকান শয়তানগুলোকে হত্যা করো”। মার্কিন প্রেসিডেন্ট রুজভেল্ট এবং ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী উইনস্টন চার্চিলকে দেখানো হতো সেই শয়তানদের সর্দার হিসেবেই।

টীকা

১. তাতামি: জাপানী সংস্কৃতির এক অবিচ্ছেদ্য অংশ হলো খড়ের তৈরি মাদুরগুলো। তবে খড়ের পাশাপাশি কাঠের টুকরা কিংবা পলিস্টাইরিনের ফোম ব্যবহার করেও বানানো হয় এই মাদুর। যেন-তেন মাপে কিন্তু এগুলো বানানো হয় না, বরং এর দৈর্ঘ্য সবসময়ই হয়ে থাকে প্রস্থের দ্বিগুণ। অঞ্চলভেদে জাপানে এই মাদুরের আকারেও দেখা যায় ভিন্নতা।

২. চাবুদাই: জাপানী রীতিতে বানানো বাড়িগুলোতে গেলে দেখা মেলে অপেক্ষাকৃত ছোট পায়াবিশিষ্ট এই নিচু টেবিলগুলোর। এদের উচ্চতা সর্বনিম্ন ১৫ সেন্টিমিটার থেকে সর্বোচ্চ ৩০ সেন্টিমিটার পর্যন্ত হয়ে থাকে। এর সামনে তাই আমাদের মতো চেয়ার নিয়ে বসা যায় না, বরং বসতে হয় জাবুতন (বসার জন্য ব্যবহৃত একধরনের জাপানী কুশন) বা তাতামির উপরে। এর পায়াগুলো সহজেই গুটিয়ে নেয়া যায়, যাতে করে একে একস্থান থেকে অন্য স্থানে নিয়ে যাওয়া সম্ভব। নানাবিধ কাজেই ব্যবহার করা হয় চাবুদাই। এর মাঝে উল্লেখযোগ্য হলো পড়াশোনা, কাজকর্ম কিংবা খাওয়াদাওয়া।

৩. তোনারিগুমি: প্রতিবেশীদের সংগঠন।

৪: কামিকাযে: দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে কামিকাযে ছিলো জাপানের বিশেষায়িত আক্রমণকারী দল, যারা বিস্ফোরক ভর্তি বিমান নিয়ে সরাসরি আত্মঘাতী হামলা চালাতো মিত্রবাহিনীর জাহাজগুলোর উপর। অফিসিয়ালি তারা পরিচিত ছিলো তকুবেৎসু কোগেকিতাই নামে। সাধারণ বিমান হামলার তুলনায় কামিকাযে হামলাগুলো ছিলো বেশি সফল। সেই সাথে বিস্ফোরণের ভয়াবহতাও হতো তুলনামূলক বেশি। শতকরা ১৯ ভাগ কামিকাযে হামলাই সফলতার মুখ দেখেছিলো। ১৯৪৪ সালের অক্টোবর থেকে শুরু হওয়া আক্রমণে জীবন দিয়েছিলো ৩,৮০০ এর কাছাকাছি কামিকাযে পাইলট। তাদের আক্রমণের ফলে মারা যায় মিত্রবাহিনীর ৭ হাজারেরও বেশি নৌ-সদস্য।

_RMG_S0713_(cropped).jpg?w=600)