শুরুর আগে

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ পৃথিবীর খোলনলচে বদলে দিয়েছিল। হিটলারের সাথে সাথে নাৎসি জার্মান বৈজ্ঞানিক এবং বিভিন্ন কনসেন্ট্রেশন ক্যাম্পের দুর্বিষহ অত্যাচার মিলে পৃথিবীর বুকে সত্যিকারের নরক নেমে এসেছিল। বিজ্ঞানের জগতেও এসেছিল বৈপ্লবিক পরিবর্তন। পারমাণবিক বোমা নিয়ে কাজ করতে গিয়ে পদার্থবিজ্ঞান এক লাফে এগিয়ে গেছে অনেক দূর। সে সময় এমনকি পৃথিবীর সবচেয়ে বড় কণা-ত্বরক যন্ত্রও বানাতে চেয়েছিল আমেরিকা। রাজনীতির নোংরা খেলায় সেই যন্ত্রটি শেষ পর্যন্ত আর আলোর মুখ দেখেনি। একইভাবে সে সময় চমৎকার সব ওষুধও আবিষ্কৃত হয়েছে। যেমন- পেনিসিলিন আবিষ্কৃত হয়েছে ১৯৪০ সালে, দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ শুরু হওয়ার এক বছর পর। কিন্তু আলোর সাথে পাল্লা দিয়ে আসে অন্ধকার। সেজন্যই আইনস্টাইন, ফাইনম্যানের মতো গুণী বিজ্ঞানীদের নাম উচ্চারিত হয় ইতিহাসের সবচেয়ে কালো অধ্যায়গুলোর একটির সঙ্গে- পারমাণবিক বোমা বিস্ফোরণ। একইভাবে ওষুধের জগতেও হানা দিয়েছিল এক ভয়াবহ অন্ধকার। থ্যালিডোমাইড তার নাম।

১

অ্যাগনেস ডোনেলিওনের ছেলে হয়েছে। নাম রেখেছে কেভিন। কিন্তু হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ দুদিন ধরে তাকে ছেলের সাথে দেখা করতে দিচ্ছে না। বিবিসিকে দেয়া সাক্ষাৎকারে এই মা বলছিলেন,

ওয়ার্ডের সব মায়েরাই তাদের বাচ্চাকে দেখতে পারছিল, অথচ আমাকে দেখাই করতে দিচ্ছিল না। তো, আমি নার্সকে জিজ্ঞেস করলাম, এমন করছে কেন? উত্তরে সে জানাল, ‘আপনার বাচ্চাকে কালকে দেখতে পারবেন। ওর শরীরটা বেশি ভালো না তো।’

পরদিন ওকে হুইলচেয়ারে করে কেভিনের কট মানে ছোট বিছানার পাশে নিয়ে যাওয়া হলো। ওকে ওখানে রেখেই চলে যাওয়ার জন্য পা বাড়াল নার্স। তারপর একটু থেমে বলল, ‘ভালো কথা, ওর হাত-পা কিন্তু কিছুটা ছোট।’ স্বাভাবিকভাবেই ডোনেলিওন এ কথা শুনে কিছুই মনে করেনি। কিন্তু এক মুহূর্ত পর,

ওকে হাতে নিয়ে যখন কম্বলটা সরিয়ে দিলাম, সেই মুহুর্তে জীবনের সবচেয়ে বড় ধাক্কাটা খেয়েছিলাম আমি।

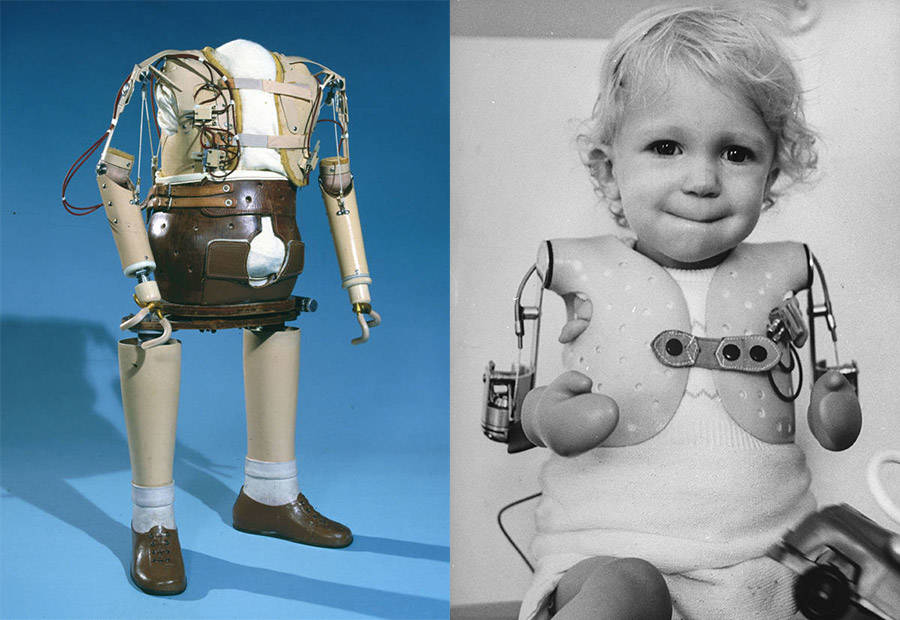

সে সময়ের প্রায় দশ হাজার শিশু কেভিনের মতোই বিকলাঙ্গ হয়ে জন্ম নিয়েছিল। কারো হাত-পা খুবই খাটো এবং অপূর্ণাঙ্গ, কারো হাত-পা দড়ি পাকানোর মতো করে বেঁকে গেছে, কারো বা মুখ, চোখ, কান ঠিকমতো তৈরি হয়নি। কারো আবার হাত-পা-যৌনাঙ্গের মতো একটা অঙ্গ তৈরিই হয়নি। দশ হাজার শিশু তো তা-ও জন্ম নিয়েছিল, কিন্তু কেবল সরকারি হিসেবে পৃথিবী জুড়ে ১,২৩,০০০ শিশু জন্মের আগে বা জন্মের সময় মারা গেছে। আর, সরকারি হিসেবের বাইরে যারা মারা গেছে, তাদের তো হিসেবই নেই।

এই সব কিছুর পেছনে ছিল কেবল একটা ওষুধ। থ্যালিডোমাইড।

২

মার্চ, ১৯৫৪। উত্তর-পশ্চিম জার্মানির ফার্মাসিউটিক্যাল কোম্পানি কেমি গ্রুয়েন্থালের হাত ধরে আবিষ্কৃত হয় থ্যালিডোমাইড। এই কোম্পানিই তার কিছুদিন আগে পেনিসিলিন বাজারে এনেছিল। আনুষ্ঠানিক বিবৃতিতে জানানো হয়, কোম্পানির মালিক হারমেন উইর্টজ এলার্জি প্রতিরোধক ওষুধ বানানোর জন্য একদল রসায়নবিদকে নিয়োগ দিয়েছিল। কিন্তু দুর্ঘটনাবশত, তারা থ্যালিডোমাইড আবিষ্কার করে ফেলে। প্রাথমিক পরীক্ষা চালানো হয় ইঁদুরের উপর।

যেকোনো ওষুধ কতটা ক্ষতিকারক বা বিষাক্ত, সেটা বোঝার জন্য স্ট্যান্ডার্ড টক্সিসিটি টেস্ট করা হয়। এই পরীক্ষায় একদল ইঁদুরকে নিয়ে, তাদের অর্ধেক মারা যাওয়া পর্যন্ত ক্রমান্বয়ে ওষুধের মাত্রা বাড়ানো হয়। যে পরিমাণ ওষুধের জন্য অর্ধেক ইঁদুর মারা যায়, তাকে বলে লিথাল ডোজ ৫০ বা LD50 লেভেল। এই মাত্রা থেকে হিসেব করে বের করা হয়, মানুষের জন্য ওষুধটা আদৌ ব্যবহার করা যাবে কি না বা গেলে, কতটুকু ব্যবহার করা যাবে। ১৯৫৬ সালে প্রকাশিত থ্যালিডোমাইডের স্ট্যান্ডার্ড টক্সিসিটি টেস্ট রিপোর্ট থেকে জানা যায়, গড়ে প্রতি কেজি ওজনের ইঁদুরে ৫,০০০ মিলিগ্রাম থ্যালিডোমাইড পুশ করেও কোনো ধরনের বিষক্রিয়া দেখা যায়নি।

অফিসিয়াল রিপোর্ট থেকে আরো জানা যায়, রক্তচাপ, শ্বাস-প্রশ্বাস, মূত্র, হৃদপিণ্ড, দেহের তাপমাত্রা ইত্যাদি বিভিন্ন জিনিসের উপর ফোকাস করে আরো বেশ কিছু পরীক্ষা-নিরীক্ষা চালানো হয় ইঁদুরের উপর। কিন্তু এর কোনোটিতেই কোনোরকম ক্ষতিকর প্রভাব পাওয়া যায়নি। তবে দেখা গেছে, থ্যালিডোমাইড বেশ ভালো সিডেটিভ বা ব্যথানাশক ওষুধ হিসেবে কাজ করে।

১৯৫৬ সাল থেকে ওই কোম্পানির বিজ্ঞানীরা ঘুম হয় না কিংবা দুশ্চিন্তায় ভুগছে- এমন রোগীদেরকে প্রথম এই ওষুধ দিতে শুরু করে। এই ধাপটাকে বলে ক্লিনিক্যাল ট্র্যায়াল। এরা সবাই এমনিতে শারীরিকভাবে সম্পূর্ণ সুস্থ ছিল। জার্মান মেডিকেল জার্নালে প্রকাশিত রিপোর্ট থেকে জানা যায়, রোগীরা থ্যালিডোমাইডের কারিকুরিতে সন্তুষ্ট। সেই সাথে এর কোনো পার্শ্বপ্রতিক্রিয়াও দেখা যায়নি।

১৯৬০ পর্যন্ত যেসব রিপোর্ট প্রকাশিত হয়েছে, তার কোনোটিতেই প্রজনন বা নবজাতকের উপরে এর কোনো ক্ষতিকর প্রভাবের কথা পাওয়া যায়নি।

৩

একটা কথা আছে। সত্য সবসময় নিরপেক্ষ হয় না। সত্য তৈরি করা যায়। যার হাতে ক্ষমতা থাকে, সে তার ইচ্ছেমতো সত্য বানিয়ে নিতে পারে।

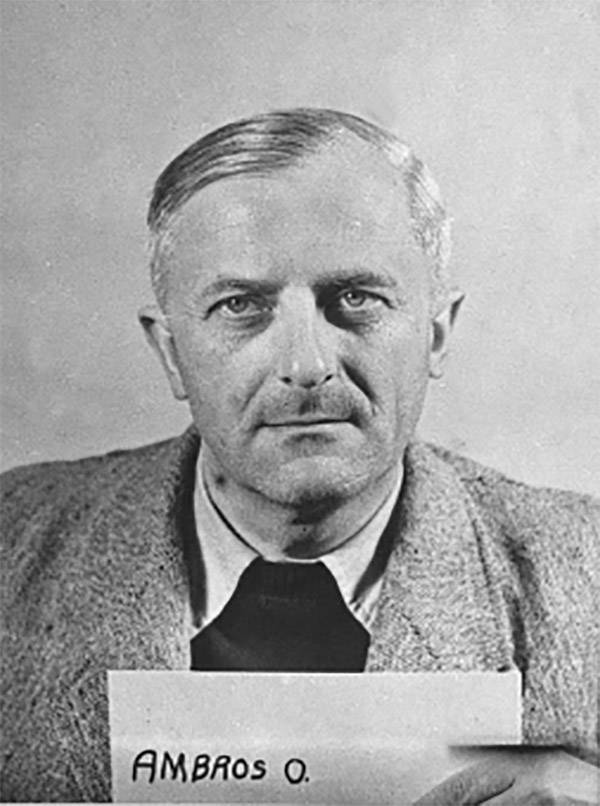

যুক্তরাজ্যের থ্যালিডোমাইড ট্রাস্টের (দুর্ঘটনার পরে তদন্তের জন্য গঠিত) সাবেক পরিচালক ড. মার্টিন জনসনের কাছ থেকে জানা যায়, থ্যালিডোমাইডের গল্পের পেছনে আরো গল্প আছে। বেশ কিছু শক্তিশালী প্রমাণ সাপেক্ষে তিনি বলেন, ডেভিল’স কেমিস্টখ্যাত অটো অ্যামব্রোস প্রথম থ্যালিডোমাইড আবিষ্কার করেছিল। নাৎসি এই রসায়নবিদ সারিন গ্যাসসহ আরো ভয়াবহ বেশ কিছু জিনিস বানিয়েছিল কনসেন্ট্রেশন ক্যাম্প বা মৃত্যুপুরীতে মানুষের উপর অত্যাচারের জন্য। থ্যালিডোমাইড এমনকি কনসেন্ট্রেশন ক্যাম্পের মানুষের উপরে প্রয়োগও করা হয়েছিল।

উইর্টজ নিজেও ছিল নাৎসি ধারার অনুসারী। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পরে বেশ কিছু নাৎসি বিজ্ঞানীকে সে তার কোম্পানি গ্রুয়েন্থালে চাকরি দিয়েছিল। এবং এদের অনেকে পরে থ্যালিডোমাইড ডেভেলপ করার জন্যও সরাসরি কাজ করেছিল। ১৯৫৪ সালের রিপোর্টে বলা হয়েছিল, ক্লিনিক্যাল ট্রায়াল শুরু হওয়ার আগেই মানুষের উপরে থ্যালিডোমাইড প্রয়োগ করা হয়েছে। কিন্তু সেটা যে কনসেন্ট্রেশন ক্যাম্পে, সেটা বোঝা গেছে অনেক পরে।

তদন্ত করতে গিয়ে পরে আরো জানা যায়, বাজারে আসার আগেই প্রথম নবজাতকের উপরে এর ক্ষতিকর প্রভাবের প্রমাণও পাওয়া গিয়েছিল। গ্রুয়েন্থালের এক কর্মীর বাচ্চা ছিল সেটা। কিন্তু জায়গামতো টাকা ঢেলে এবং প্রভাব খাটিয়ে সেটা চাপা দেয়া হয়েছিল।

৪

১৯৫৬ সালের নভেম্বরে কমন ফ্লু-এর ওষুধ হিসেবে ‘গ্রিপেক্স’ ব্র্যান্ড নামে বাজারে আসে থ্যালিডোমাইড। জার্মান ভাষায় কমন ফ্লুকে বলে ‘গ্রিপে’। সেই থেকেই এই নাম। পরবর্তী বছর আরো দুটো ব্র্যান্ড নামে বাজারে আসে এটি। ‘কন্টারগ্যান’ নামের ওষুধটি দুশ্চিন্তার ওষুধ হিসেবে ছাড়া হয়, আর ‘কন্টারগ্যান ফোর্ট্যে’ ছাড়া হয় ঘুমের ওষুধ হিসেবে। দুটোই বেশ জনপ্রিয় হয়ে ওঠে।

তখন সবে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ শেষ হয়েছে। জার্মানি ধীরে ধীরে অর্থনীতিটাকে দাঁড় করানোর চেষ্টা করছে। এর মাঝে শুরু হয়ে গেছে স্নায়ুযুদ্ধ। এসব কিছুর মাঝে থ্যালিডোমাইড জার্মানির জন্য বিশাল এক আশীর্বাদ হয়ে এলো। বাজারের অন্যান্য ওষুধের তুলনায় পাঁচগুণ বেশি বিক্রি হচ্ছিল এটি।

১৯৫৯ সালের দিকে প্রথম প্রসূতি মায়েরা এই ওষুধ খেতে শুরু করে। সে সময় পর্যন্ত আর যেসব সিডেটিভ ছিল, সবগুলোরই কিছু না কিছু পার্শ্বপ্রতিক্রিয়া ছিল। তাছাড়া, প্রসূতি মায়েদের মর্নিং সিকনেস এবং বিভিন্ন ব্যথার জন্য ওসব সিডেটিভ অনেক বেশি মাত্রায় প্রয়োগ করতে হতো। এদিকে থ্যালিডোমাইডের মাত্রা যেমন কম লাগে, তেমনি এটি দারুণ কার্যকরী এবং এর কোনো পার্শ্বপ্রতিক্রিয়াও তখনও পাওয়া যায়নি।

১৯৬১ সালের মধ্যে থ্যালিডোমাইড অসম্ভব জনপ্রিয় এক ওষুধে পরিণত হয়। ফলে, ৬৫টি ব্র্যান্ড বা কোম্পানির হাত ধরে ৪৬টা দেশে ঝড়ের গতিতে বিকোচ্ছিল এই ওষুধ। সৌভাগ্যক্রমে আমেরিকায় এটা সেভাবে ঘটতে পারেনি। ইউনাইটেড স্টেটস ফুড এন্ড ড্রাগ অ্যাডমিন্সট্রেশন (এফডিএ) প্রায় বছরখানেক আগে, মানে ১৯৬০ সালে ‘কেভাডন’ ব্র্যান্ড নামে থ্যালিডোমাইডের অনুমতি চেয়ে একটি চিঠি পেয়েছিল। সেটা তদন্ত করার দায়িত্ব পড়ে ফ্র্যান্সিস ওল্ডহ্যাম কেলসি নামে এফডিএর নতুন এক কর্মীর উপর। ক্লিনিক্যাল ট্রায়ালের ব্যাপারে যথেষ্ট তথ্য না পাওয়ায় ওষুধটি বাজারজাত করার অনুমতি দেননি তিনি। তাছাড়া উইলিয়াম এস মার্সেল নামের এক আমেরিকান ড্রাগ-কোম্পানি এর ক্ষতিকর প্রভাব নিয়ে একটা রিপোর্টও করেছিল। তারপরেও ১৭ জন আমেরিকান শিশুর কথা জানা যায়, যাদের অঙ্গবিকৃতি হয়েছিল।

প্রায় এক বছর আটকে রাখার পর, ১৯৬১ সালের দিকে এই ওষুধের ক্ষতিকর প্রভাবের কথা ছড়িয়ে পড়তে শুরু করে। অথচ প্রথমবার এর অফিসিয়াল প্রমাণ পাওয়া গিয়েছিল ১৯৬০ সালের দিকেই। উইলহ্যাম কসনোও এবং রুডলফ ফাইফ্যার নামের দুজন ডাক্তার জন্মগতভাবে দুটি শিশুর অঙ্গবিকৃতির কথা জানান। রিপোর্টে তারা বাচ্চাগুলোর এক্স-রে ফিল্মও যুক্ত করে দিয়েছিলেন।

সে বছরের সেপ্টেম্বর হ্যানস-রুডলফ ওয়াইডারম্যান এরকম ২৭ জন শিশুর কথা রিপোর্ট করেন। সমস্যা হচ্ছে, এদের শরীরের বিভিন্ন জায়গায় বিভিন্ন ধরনের সমস্যা দেখা যাচ্ছিল। এবং জার্মানির বাইরের কোথাও থেকে তখনো সেভাবে রিপোর্ট আসেনি। ফলে ডাক্তাররা যুদ্ধের সময়কার তেজস্ক্রিয়তা বা কোনো ধরনের রাসায়নিক ছড়িয়ে যাওয়ার ফল হিসেবে একে গণ্য করছিলেন।

এদিকে উইডুকিন্ড লেঞ্জ নামে আরেক শিশু বিশেষজ্ঞ বেশ কিছু বাচ্চার এরকম অবস্থা দেখার পর এ নিয়ে গবেষণা করতে শুরু করেন। তিনি প্রসূতি মায়েদের পর্যবেক্ষণ করা শুরু করেন এবং খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে সব কিছু জেনে নিতে চেষ্টা করেন। মোট ১৮টি এমন কেসের সন্ধান পাওয়া গেল, যেখানে মায়েরা নতুন বলতে এক থ্যালিডোমাইডই খেয়েছে। এছাড়া আর সব কিছু তারা স্বাভাবিক নিয়মেই করেছে। সে বছরের নভেম্বরে গ্রুয়েন্থালের রিসার্চ ডিরেক্টর হেনরিক মুকটারের সঙ্গে যোগাযোগ করে তাকে থ্যালিডোমাইডের ক্ষতিকর দিক থাকার কথা জানান। তাতেও লাভ হয়নি।

এদিকে কসনোও এবং ফাইফ্যারও এ নিয়ে কাজ করছিলেন। ১৯৬১ সালের ১৯ নভেম্বর অ্যাসোসিয়েশন অফ পেডায়াট্রিশিয়ানস ইন রেইনল্যান্ড-ওয়েস্টফ্যালিয়া-এর এক মিটিংয়ে তারা তাদের গবেষণা নিয়ে বিস্তারিত বলেন। তাদের প্রেজেন্টেশন থেকে জানা যায়, প্রচণ্ড হারে মায়ের পেটে থাকতেই বাচ্চারা কোনোভাবে ক্ষতিগ্রস্থ হচ্ছে। সেই মিটিংয়ে লেঞ্জও উপস্থিত ছিলেন। তিনি সেদিন প্রথমবারের মতো জনসম্মুখে বলেন, একটা নির্দিষ্ট ওষুধই এর জন্য দায়ী।

৫

শুরু হয়েছিল ওয়েল্ট এন্ড সনট্যাগ নামের একটা ম্যগাজিনের হাত ধরে। কিন্তু কিছুদিনের মধ্যেই প্রায় সব পত্র-পত্রিকায় লেঞ্জের বিবৃতি দিয়ে খবরটি প্রকাশিত হয়। থলের বিড়াল বেরিয়ে যাওয়ায় গ্রুয়েন্থাল দ্রুত বাজার থেকে থ্যালিডোমাইডের সব ওষুধ সরিয়ে নেয়ার চেষ্টা করে। কিন্তু বিভিন্ন দেশের আনাচে-কানাচে ছড়িয়ে পড়ার ফলে বাজার থেকে সব ওষুধ সরিয়ে নিতে নিতেও লেগে যায় প্রায় এক বছর।

ততদিনে ক্ষতি যা হওয়ার হয়ে গিয়েছে। দশ হাজার শিশু বিকৃত অঙ্গ নিয়ে জন্ম নিয়েছে। এবং কেবল সরকারি হিসেবে পৃথিবী জুড়ে ১,২৩,০০০ শিশু জন্মের আগে বা জন্মের সময় মারা গেছে। এককথায়, পুরো একটা প্রজন্ম ধ্বংস হয়ে গেছে শুধু একটা কোম্পানির কিছু মানুষের লোভের কারণে।

৬

১৩ মার্চ, ১৯৬৭। উত্তর রাইন-ওয়েস্টফ্যালিয়ারর স্টেট প্রসিকিউটর গ্রুয়েন্থালের ১৮ জন কর্মী এবং বিজ্ঞানীর নামে মামলা করেন। সেই মামলা কোর্টে ওঠে ১৯৬৮ সালের জানুয়ারিতে। ‘কনটারগ্যান ট্রায়াল’ নামে খ্যাত এই বিচারকাজ প্রায় আড়াই বছর ধরে চলেছে। চিন্তা করুন, পুরো একটা প্রজন্ম ধ্বংস করে দেয়ার পরেও কতটা ক্ষমতা এবং টাকার জোরে থাকলে এরকম একটা মামলা এতদিন ধরে চলতে পারে!

মোট ৬০ জন বিশেষজ্ঞ এবং ১২০ জন সাক্ষীর বিবৃতি, রিপোর্ট এবং বিভিন্ন প্রমাণ পরীক্ষা করে গ্রুয়েন্থালকে দোষী সাব্যস্ত করা হয়। কিন্তু কেবল ১৮ জনকে ফাঁসি দিয়ে কী লাভ? এতগুলো বাচ্চা যে মানবেতর জীবন-যাপন করছে, তাদের কী হবে? এসব বিবেচনা করে তাদের শাস্তি মওকুফ করে দেয়া হয় এবং গ্রুয়েন্থালকে একটা ফান্ড বানানোর কথা বলা হয়। এই ফান্ডের সাথে সরকারি সাহায্য মিলে আক্রান্ত বাচ্চাদেরকে চিকিৎসা এবং প্রয়োজনীয় সবরকম সাহায্য করার নির্দেশ দেয় আদালত।

পরবর্তীতে থ্যালিডোমাইড বাচ্চাদের জন্য বিশেষ স্কুল এবং পুনর্বাসন কেন্দ্র বানানো হয়েছে। প্রস্থেটিক বা কৃত্রিম হাত-পা ইত্যাদির মাধ্যমে যথাসম্ভব তাদের মানবেতর জীবনকে কিছুটা কম কষ্টকর বানানোর চেষ্টা করা হয়েছে। মানুষ বড় শক্ত প্রাণী। সেই বাচ্চাগুলোর অনেকেই দীর্ঘ জীবন-যাপন করেছে। নিজেদের মধ্যে বিয়ে করে সংসার করেছে। প্রতিমুহুর্তে লড়াই করে টেনে গেছে ভয়ংকর এক জীবন।

এই দুর্ঘটনার হাত ধরে মানুষ শিক্ষা নিয়েছে। জোরদার করা হয়েছে নতুন ওষুধের পরীক্ষা-নিরীক্ষা। এফডিএর অধীনে এসব নিয়ম-কানুনের খুঁটিনাটি ইত্যাদি মনিটরের কাজ করেছেন ফ্র্যান্সিস কেলসি। পরবর্তীতে নিজের কাজের জন্য তিনি জন এফ কেনেডির হাত থেকে প্রেসিডেন্টস অ্যাওয়ার্ড ফর ডিস্টিংগুইশড ফেডারেল সিভিলিয়ান সার্ভিস, সংক্ষেপে প্রেডিডেন্টস অ্যাওয়ার্ড পান।

শুধু কিছু মানুষের লোভের কারণে আজও কত যে প্রাণ এভাবে ঝরে যাচ্ছে বিভিন্ন দেশে- সেটা ভাবতে গিয়ে গায়ে কাঁটা দিয়ে ওঠে। বিজ্ঞান-প্রযুক্তির উন্নতি হলে কী হবে, মানুষ যদি নিজে সৎ থাকতে না পারে, তাহলে কোনো লাভ নেই। যুগে যুগে লেঞ্জ-কেলসির মতো মানুষেরা ইতিহাস থেকে হারিয়ে যান। থেকে যায় গ্রুয়েন্থালের মতো কোম্পানি। শাস্তি মওকুফ করে দেয়ার ফলে আজও তাদের ওষুধ পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে বিক্রি হচ্ছে। ২০১৮ সালের হিসেব অনুযায়ী, গত বছর তাদের রেভিনিউ হয়েছিল ১.৩৯ বিলিয়ন ডলার!

.jpeg?w=600)

.jpeg?w=600)