গত শতকের ষাটের দশকে পশ্চিমা অর্থনীতিবিদরা দাবি করলেন, তাইওয়ান খুব বেশি দূর অগ্রসর হতে পারবে না। তাদের এই সাহসী দাবির পেছনে অবশ্য বেশ কিছু কারণও তারা দেখান, যেগুলোকে সেই সময়ে বিবেচনায় মোটেও অযৌক্তিক মনে হয়নি। তাইওয়ানের গায়ে তখনও দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের দগদগে ঘা, অর্থনীতি কৃষি ও বৈদেশিক সাহায্যের উপর নির্ভরশীল, নেই প্রাকৃতিক সম্পদের প্রাচুর্য যা দিয়ে দ্রুত অর্থনৈতিক উন্নয়ন সম্ভব। এসব কারণেই মূলত তৎকালীন পশ্চিমা অর্থনীতিবিদরা দেশটি সম্পর্কে এমন মন্তব্যের দুঃসাহস দেখিয়েছিলেন।

তাইওয়ানের সাধারণ মানুষ বিশেষজ্ঞদের ভুল প্রমাণ করতে সময় নিয়েছে মাত্র চার দশক। বর্তমানে এশিয়ার চারটি দেশ, যাদের অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি অন্যান্য দেশের তুলনায় অনেক বেশি, তাদেরকে ‘এশিয়ান টাইগার্স’ (Asian Tigers) বলা হয়। সিঙ্গাপুর, হংকং এবং দক্ষিণ কোরিয়ার পাশাপাশি আরেক ‘এশিয়ান টাইগার’ তাইওয়ান।

কিন্তু একটি দেশের উন্নয়ন কি রাতারাতি কোনো অপার্থিব শক্তির বলে হয়ে থাকে? কিংবা রাষ্ট্রের প্রধান কর্তাব্যক্তিদের কাছে কি এমন কোনো আলাদীনের জাদুর প্রদীপ আছে, যাতে ঘষা দিলেই টানা অনেকগুলো বছর মোট জাতীয় উৎপাদনের প্রবৃদ্ধি নিশ্চিত করা যায়? একটি জাতির ভাগ্যের উন্নয়ন ঘটানোর জন্য নিঃসন্দেহে অনেক কিছুর সমন্বয় দরকার হয়। সরকারের যেমন সুনির্দিষ্ট পরিকল্পনা থাকতে হয়, তেমনই জনগণেরও পরিকল্পনানুযায়ী বিভিন্ন অর্থনৈতিক কার্যক্রমে অংশগ্রহণ করতে হয়। এর পাশাপাশি নিজেদের গড়ে তুলতে হয় সুনাগরিক হিসেবে, যেটুকু প্রাকৃতিক সম্পদ আছে তার সঠিক ব্যবহার নিশ্চিত করতে হয়, রাজনৈতিক স্থিতিশীলতা বজায় রাখতে হয়, বেকারত্বের হার কমিয়ে আনতে হয়, দেশের আমদানি ও রপ্তানির মধ্যে ভারসাম্য নিশ্চিত করতে হয় ইত্যাদি।

অর্থনৈতিক পরিকল্পনা বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে বিভিন্ন বিষয়ের মধ্যে সমন্বয় নিশ্চিত করাটা কিন্তু মোটেও সহজ কাজ নয়। পৃথিবীতে ভেনেজুয়েলার মতো এমন অনেক সম্ভাবনাময় দেশ ছিল, যারা আজ ব্যর্থ রাষ্ট্রের দ্বারপ্রান্তে। আবার তাইওয়ানের মতো অনেক দেশ সব সমীকরণ-মতামত-ভবিষ্যদ্বাণী উল্টেপাল্টে দিয়ে আজ অন্যান্য রাষ্ট্রের জন্য অনুকরণীয় হয়ে উঠেছে।

তাইওয়ান জাপানের অধীনে ছিল প্রায় অর্ধশতাব্দীর মতো। জাপানিদের হাতে তাইওয়ানের শাসনভার অর্পিত হওয়ার আগে দেশটি শাসন করতো চিং রাজবংশের অধিকর্তারা। মূলত চিং রাজবংশের সময়ই তাইওয়ানের অর্থনীতি হাজার বছরের সীমাবদ্ধতা থেকে বের হয়ে আসার চেষ্টা শুরু করে। সেসময় প্রথমবারের মতো তাইওয়ানে চা উৎপাদন শুরু হয়, যেটি কৃষকদের কিছুটা আর্থিক সচ্ছলতা এনে দেয়।

তাইওয়ানের ইতিহাসে চা উৎপাদন ছিল এক ঐতিহাসিক ঘটনা। কারণ ইতিপূর্বে তাইওয়ানে এমন কোনো ফসল উৎপাদন হতো না, যা দেশের অভ্যন্তরীণ চাহিদা মিটিয়ে বাইরেও রপ্তানি হবে এবং উৎপাদনকারীদের তৎকালীন সামাজিক অবস্থান অনুযায়ী বেশ বড় অংকের অর্থ এনে দেবে। চা উৎপাদন শুরু হওয়ার আগে তাইওয়ানে গতানুগতিক ফসলগুলো (যেমন: ধান) সারাবছর ধরে উৎপাদন করা হতো, যেগুলো মূলত নিজেদের সারা বছরের খাদ্যের চাহিদা পূরণ করতো।

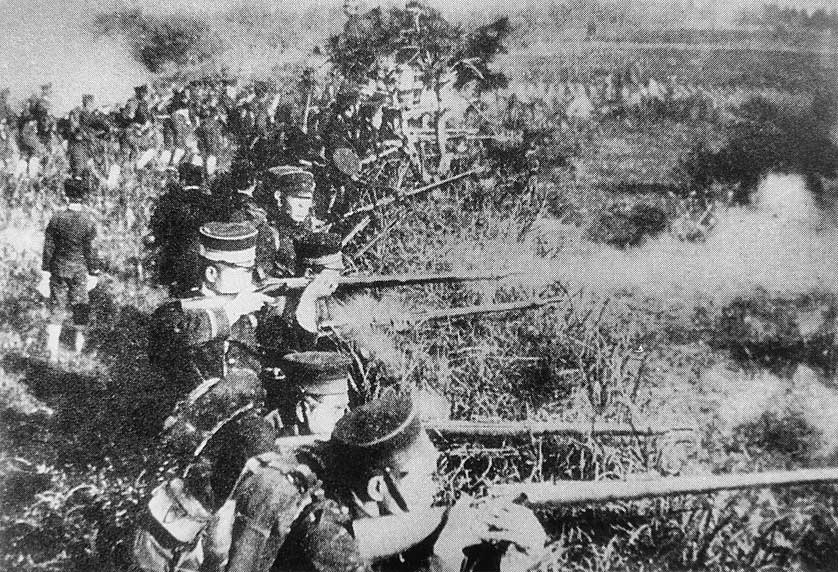

কীভাবে চীনের হাত থেকে তাইওয়ানের শাসনভার জাপানের হাতে চলে এলো, সেই সম্পর্কে সংক্ষিপ্ত ইতিহাস জেনে নেওয়া যাক। চিং রাজবংশ ও জাপানের মধ্যে কোরিয়ার সার্বভৌমত্ব নিয়ে দ্বন্দ্ব শুরু হলে প্রথম চীন-জাপান যুদ্ধের দামামা বেজে ওঠে। যুদ্ধে উন্নত সেনাবাহিনী ও অভিজাত নৌবাহিনীর সমন্বয়ে জাপানিরা খুব দ্রুত বিজয় লাভ করে। এই যুদ্ধের মাধ্যমে পুরো বিশ্বে জাপানের ভাবমূর্তি উজ্জ্বল হয়। এশিয়ার দেশও যে সামরিকভাবে দারুণ কৌশলগত দক্ষতা অর্জন করতে পারে– প্রথম চীন-জাপান যুদ্ধের মাধ্যমে পশ্চিমাদের এটি বিশ্বাস করতে বাধ্য করেছিল জাপান। প্রায় তিন দশক ধরে সামরিক বাহিনীর আধুনিকায়নের পর জাপানের প্রথম সফলতা এসেছিল সেই যুদ্ধে। তবে এই যুদ্ধে জাপানিদের সবচেয়ে সুবিধাজনক দিক হলো, তারা তাইওয়ানের মতো সমৃদ্ধ প্রদেশের উপর নিজেদের আধিপত্য প্রতিষ্ঠার সুযোগ পেয়েছিল। ১৮৯৫ সালের ১৭ এপ্রিল ‘ট্রিটি অব শিমোনোসেকি’র মাধ্যমে চিং রাজতন্ত্রশাসিত চীনের প্রতিনিধিরা জাপানের প্রতিনিধিদের সাথে আলোচনায় বসেন এবং পরবর্তী দ্বিপক্ষীয় সমঝোতায় তাইওয়ানসহ আরও কিছু অঞ্চলের মালিকানা ছেড়ে দিতে বাধ্য হয় চীনারা।

জাপানিরা তাইওয়ানে এসে দেখতে পায় এখানে চা চাষ হচ্ছে, তবে প্রযুক্তি সম্পর্কে স্থানীয় জনগণের পর্যাপ্ত জ্ঞান না থাকায় তারা বিশাল পরিমাণ উৎপাদন থেকে বঞ্চিত হচ্ছে। এই সমস্যা থেকে পরিত্রাণের জন্য তাইওয়ানে নিজেদের মূল ভূখন্ড থেকে সার আমদানি করতে শুরু করে। সার আমদানির পর তাইওয়ানে চায়ের উৎপাদন বেড়ে যায় আগের তুলনায় অনেক বেশি। পরবর্তীতে তাইওয়ানের সার উৎপাদনকেন্দ্র স্থাপন করা হয়। এর পাশাপাশি আখ ও বিভিন্ন জাতের চাল উৎপাদনও শুরু হয় দেশটিতে।

চিং রাজবংশের শাসনের সময় তাইওয়ানে কোনো কেন্দ্রীয় ব্যাংক ছিল না। জাপানিরা তাইওয়ানের শাসনভার দখলের মাত্র চার বছরের মাথায়, ১৮৯৯ সালে একটি কেন্দ্রীয় ব্যাংক প্রতিষ্ঠা করে। এরপর লেনদেন আরও সহজ করার জন্য স্বর্ণ ও রৌপ্যভিত্তিক মুদ্রাব্যবস্থা চালু করা হয়। তাইওয়ানের মান্ধাতা আমলের পোশাকশিল্পে শ্রমের তুলনায় উৎপাদন হতো অনেক কম। জাপানিরা এসে তাঁত এবং পোশাকখাতের সাথে জড়িত অন্যান্য শিল্পের প্রভূত উন্নয়ন ঘটায়। তাইওয়ানের অর্থনৈতিক অবকাঠামোগত উন্নয়ন ঘটলেও দেশটির সাধারণ মানুষের জীবনমানের ক্ষেত্রে খুব বেশি উন্নয়ন ঘটেনি, কারণ পুঁজির এক বড় অংশ জাপানে চলে যেত।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে জাপান অংশগ্রহণ করেছিল জার্মান নেতৃত্বাধীন অক্ষশক্তির পক্ষে। যুদ্ধে জাপানের পরিণতি কী হয়েছিল, সেটি আমরা সবাই জানি। যুদ্ধের পর জাপানের অর্থনীতি দুর্বল হয়ে পড়ে। যুদ্ধের আগে সামরিক শক্তির জোর খাটিয়ে যেসব অঞ্চল ও দেশ দখল করেছিল জাপানিরা, সেগুলোর উপর তাদের অধিকার ত্যাগ করতে হয়। এই নিয়মানুযায়ী, তাইওয়ানের উপরও তাদের অধিকার ত্যাগ করতে হয়।

এদিকে ১৯৩০ এর দশক থেকেই চীনে চলছিল গৃহযুদ্ধ। একদিকে ছিল মাও সে তুংয়ের নেতৃত্বাধীন ‘কমিউনিস্ট পার্টি অব চায়না’, অপরদিকে চিয়াং কাই শেক নেতৃত্বাধীন জাতীয়তাবাদী সরকার। প্রায় বিশ বছর ধরে যুদ্ধ চলার পর ১৯৪৯ সালে মাও সে তুংয়ের চীনা কমিউনিস্ট পার্টি জয়লাভ করে, ‘পিপলস্ রিপাবলিক অব চায়না’ প্রতিষ্ঠিত হয়। পরাজয়ের পর চিয়াং কাই শেকের জাতীয়তাবাদী সরকার তাইওয়ানে পালিয়ে যায় এবং সেখানকার ‘রিপাবলিক অব চায়না’ সরকার হিসেবে শাসনক্ষমতা দখল করে। সেসময় প্রায় বিশ লক্ষ মানুষ চীনের মূল ভূখণ্ড ত্যাগ করে তাইওয়ানে পালিয়ে যায়।

image source: britannica.com

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে আমেরিকার পার্ল হার্বার আক্রমণের মধ্য দিয়ে জাপান আনুষ্ঠানিকভাবে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে অংশগ্রহণ করে। উন্নত সামরিক পরিকল্পনা, আধুনিক সেনাবাহিনী ও সমসাময়িক অন্যান্য দেশের তুলনায় উন্নত প্রযুক্তির বলে বলীয়ান হয়ে জাপানকে পরাজিত করতে তারা খুব বেশি সময় নেয়নি। হিরোশিমা ও নাগাসাকির মতো শহরগুলোতে আমেরিকার নিক্ষিপ্ত পারমাণবিক বোমার ধ্বংসলীলা শুধু জাপান নয়, স্তম্ভিত করে দেয় পুরো বিশ্বকেই। এই যুদ্ধে শুধু জাপান নয়, জাপানের অধীনে যেসব দখলকৃত অঞ্চল ছিল, সেগুলোর উপরও বোমাবর্ষণ করা হয়। সেজন্যই তাইওয়ানের উপরে ব্যাপক বোমাবর্ষণ করা হয়। মার্কিন বিমান বাহিনী বেছে বেছে কিছু নির্দিষ্ট জায়গায় আক্রমণ করে। যেমন- সমুদ্রবন্দর, বিভিন্ন শিল্পকারখানা, এয়ারপোর্ট, বহুতল ভবন ইত্যাদি। তাইওয়ানে তখন জাপানের মাধ্যমে বেশ কিছু সার কারখানা, রাসায়নিক শিল্প ও আমদানি-রপ্তানির সুবিধার জন্য সমুদ্রবন্দরের উন্নয়ন ঘটেছিল। আমেরিকার বোমাবর্ষণে এসব অর্থনৈতিক অবকাঠামো প্রায় পুরোপুরি ধ্বংস হয়ে যায়।