সাহিত্য- একটি সুষ্ঠু এবং পরিশীলিত জাতি গঠনের অনস্বীকার্য অঙ্গ। বাংলা সাহিত্য আজকের ঘরানায় পৌঁছতে সময় নিয়েছে প্রায় ১,৫০০ বছর। শুরুতে কেমন ছিল আমাদের সাহিত্য? তখন লেখক কারা ছিলেন, আর পাঠকই বা ছিলেন কারা? তা জানতে হলে বিস্তারিতভাবে পড়তে হবে আজকের লেখাটি।

সাহিত্যের সূত্রপাত

আনুমানিক খ্রিষ্টীয় সপ্তম শতাব্দীর মাঝামাঝি বাংলা ভাষায় সাহিত্য রচনার সূত্রপাত হয়। ১০ম থেকে ১৮শ শতাব্দীর মধ্যভাগ, এই সাড়ে আটশো বছর হলো প্রাচীন ও মধ্যযুগীয় বাংলা সাহিত্যের সীমা। এ সময়ের ভেতর নানা ঘাত-প্রতিঘাতের মধ্য দিয়ে বাংলা ভাষা ও সাহিত্য পরিবর্তন হয়েছে। প্রথমদিকের সাহিত্যকর্মের সাথে শেষ দিকের সাহিত্য তুলনা করলে তা স্পষ্ট বোঝা যায়।

“কঙ্গুচিনা পাকেলা রে শবরাশবরি মাতেলা।

অণুদিণ সবরো কিম্পি ন চেবই মহাসুঁহে ভেলা।

চারি বাসে তাভলা রেঁ দিআঁ চঞ্চালী

তঁহি তোলি শবরো ডাহ কএলা কান্দ সগুণশিআলী।।”– চর্যাপদ, ১০ম-১২শ শতাব্দী

“জাদব কহেন শুন আমার বচন।

প্রহার করিবে মোরে কিসের কারণ।

দূত কহে শুন যাদব কহিতে তোমারে।

ঠাকুর লোচন কহি দাড়্যাছে তোমারে। “– উদ্ধব্দাসের ব্রজমঙ্গল—১৮শ শতাব্দী

প্রথমদিকের সাহিত্যের প্রধান বৈশিষ্ট্য ছিল দেব-দেবী আবর্তন। দেব-দেবীর লীলাকথা ও আরাধনাই ছিল এর প্রধান আকর্ষণ। সাহিত্যের প্রয়োজন রস আস্বাদনের চেয়ে বেশি ছিল দেব-দেবীর বন্দনা-সন্তুষ্টি জ্ঞাপনের ভাষা হিসেবে।

প্রাকৃত-পৈঙ্গল বাঙালির সাহিত্য রচনার আদি নিদর্শন হিসেবে পাওয়া যায় ‘চর্যাপদ’কে। এই গীতিপদাবলির রচয়িতারা ছিলেন সহজিয়া বৌদ্ধ সিদ্ধাচার্যগণ। বৌদ্ধধর্মের গূঢ় অর্থ সাংকেতিক রূপের আশ্রয়ে ব্যাখ্যার উদ্দেশ্যেই তারা পদগুলো রচনা করেন। চর্যাপদের সমসাময়িক, কিন্তু কম সমাদৃত সাহিত্য নিদর্শনের মধ্যে আছে সংস্কৃত ভাষায় লেখা অভিনন্দ ও সন্ধ্যাকর নন্দীর ‘রামচরিত’, জয়দেবের ‘গীতগোবিন্দম্’, ‘কবীন্দ্রবচনসমুচ্চয়’ ও ‘সদুক্তিকর্ণামৃত’ নামক দুটি সংস্কৃত শ্লোকসংগ্রহ ইত্যাদি। এই সকল গ্রন্থ বাংলা ভাষায় রচিত না হলেও এদেরকে তৎকালীন বাঙালি সমাজের মননশীলতার একটি গুরুত্বপূর্ণ দলিল হিসেবে বিবেচনা করা হয়।

অন্ধকার যুগের আদ্যোপান্ত

বাংলা সাহিত্যের ১২০১-১৩৫০ খ্রি. পর্যন্ত সময়কে ‘অন্ধকার যুগ’ বা ‘বন্ধ্যা যুগ’ বলে কেউ কেউ মনে করেন। হুমায়ুন আজাদ তার ‘লাল নীল দীপাবলি বা বাঙলা সাহিত্যের জীবনী’ গ্রন্থে লিখেছেন-

“১২০১ থেকে ১৩৫০ পর্যন্ত সময়ের মধ্যে রচিত কোনো সাহিত্যকর্মের পরিচয় পাওয়া যায় না বলে এ-সময়টাকে বলা হয় ‘অন্ধকার যুগ’। পণ্ডিতেরা এ-সময়টাকে নিয়ে অনেক ভেবেছেন, অনেক আলোচনা করেছেন, কিন্তু কেউ অন্ধকার সরিয়ে ফেলতে পারেননি। এ- সময়টির দিকে তাকালে তাই চোখে কোন আলো আসে না, কেবল আঁধার ঢাকা চারদিক।”

কিন্তু, ওয়াকিল আহমদ তার ‘বাংলা সাহিত্যের পুরাবৃত্ত’-এ লিখেছেন-

“বাংলা সাহিত্যের কথিত ‘অন্ধকার যুগ’ মোটেই সাংস্কৃতিক বন্ধ্যাত্বের যুগ ছিল না। ধর্মশিক্ষা, শিল্পচর্চার দায়িত্ব যাদের উপর ন্যস্ত ছিল, তারা সীমিত আকারে হলেও শিক্ষা-সাহিত্য চর্চায় নিয়োজিত ছিলেন। তবে, হিন্দু কি মুসলমান, কেউ লোকভাষা বাংলাকে গ্রহণ করেননি। বাংলা সাহিত্যের নিদর্শন না থাকার এটাই মুখ্য কারণ।”

মধ্যযুগীয় বিবর্তন

প্রাচীন যুগের পর ভাষায় আরেকটু সহজবোধ্যতা এবং পরিশীলন লক্ষিত হয় মধ্যযুগে। এসময় রচিত হয় বড়ু চণ্ডীদাসের শ্রীকৃষ্ণকীর্তন, শাহ মুহাম্মদ সগীরের প্রণয়োপখ্যান ইউসুফ-জোলেখা, কবি বিদ্যাপতির ব্রজবুলি ভাষায় রাধাকৃষ্ণের প্রেম-বন্দনা ইত্যাদি।

মধ্যযুগের বিশাল পরিসর জুড়ে ছিল ‘মঙ্গলকাব্য’। এ ধারার অন্যতম কবি মাণিক দত্ত, কানাহরি দত্ত, কবিকঙ্কন মুকুন্দরাম চক্রবর্তী, ভারতচন্দ্র রায়গুণাকর প্রমুখ। শ্রীচৈতন্যদেবের (১৪৮৬-১৫৩৩) আবির্ভাবের ফলে বাংলা সাহিত্যের মধ্যযুগ সমৃদ্ধির পথে অনেকখানি এগিয়ে যায়। মধ্যযুগেই আরাকানের রাজসভায় বাংলা-সাহিত্যের চর্চা আরম্ভ হয়।

রাজা রামমোহন রায়ের অবদান

প্রাচীন বাংলা সাহিত্যে গদ্যের ব্যবহার ছিল না বললেই চলে। তবে ষোড়শ শতাব্দী হতে নিতান্ত প্রয়োজনে, হিসাব-নিকাশ, আদালত, চুক্তিপত্র, চিঠি-দরখাস্ত প্রভৃতি সীমাবদ্ধ ক্ষেত্রে গদ্যের ব্যবহার হতো। তখন যিনি সমগ্র ভারতবর্ষকে সাহিত্যজগতে আশার আলো দেখাতে শুরু করেন, তিনি হলেন রাজা রামমোহন রায়। তাকে বলা হয় প্রাচ্যদেশের প্রথম জাগ্রত মানুষ। তৎকালীন সাহিত্যের কেন্দ্রবিন্দু ছিল একেশ্বরবাদ, কুসংস্কার, বিধিনিষেধ ইত্যাদি। এসব থেকে দূরে গিয়ে তিনিই প্রথম সংস্কার, বিধি, ও আচার-বিচারের স্থলে মানবতন্ত্রবাদের প্রাধান্য সূচনা করেন। আধুনিক ইউরোপের রাষ্ট্রনীতি, সমাজনীতি ও জ্ঞানবাদে প্রতি নিজেও আকৃষ্ট হন, এবং অপরকে আকৃষ্ট করেন।

১৮১৫ থেকে ১৮৩০ সাল, মোট ১৫ বছরে রামমোহন অন্তত ৩০টি বাংলা পুস্তক রচনা করেন। তার ‘বেদান্ত’ গ্রন্থের গোড়ার দিকে তিনি বাঙালিকে গদ্য লিখতে এবং পড়তে শিখিয়েছেন।

এদিকে কবি ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত ছিলেন রামমোহনের ভক্ত। তিনি বলেছিলেন,

“দেওয়ানজী (রামমোহন) জলের ন্যায় সহজ ভাষায় লিখিতেন। তাহাতে কোনো বিচার ও বিবাদঘটিত বিষয় লেখায় মনের অভিপ্রায় ও ভাবসকল অতি সহজে প্রকাশ পাইত, এজন্য পাঠকেরা অনায়াসে হৃদয়সঙ্গম করিতেন। কিন্তু সে লেখায় বিশেষ পারিপাট্য ও মিষ্টতা ছিল না।”

তবে আসল কথা এই যে, রামমোহনের গ্রন্থে অভাব ছিল সাবলীল মাধুর্যতা ও প্রাণশক্তির, যা তাকে সাহিত্যিকের গৌরব দিতে পারেনি।

আধুনিক বাংলা সাহিত্যের বিকাশ

ঊনবিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধে বাঙালি মানসের যথার্থ মুক্তি হলো। শিল্প-সাহিত্যে চলতে লাগল পূর্ণ বিকাশ। প্রাচীন সাহিত্য দেব-দেবীর লীলাকথা নির্ভর হলেও আধুনিক বাংলা সাহিত্যের প্রধান সুর— মানুষের কথা। এ সময়েরই এক উল্লেখযোগ্য সাহিত্যিক ছিলেন ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত। ঈশ্বরগুপ্তের কোনো রীতিগত শিক্ষা বা স্কুল কলেজ এর প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা ছিল না।

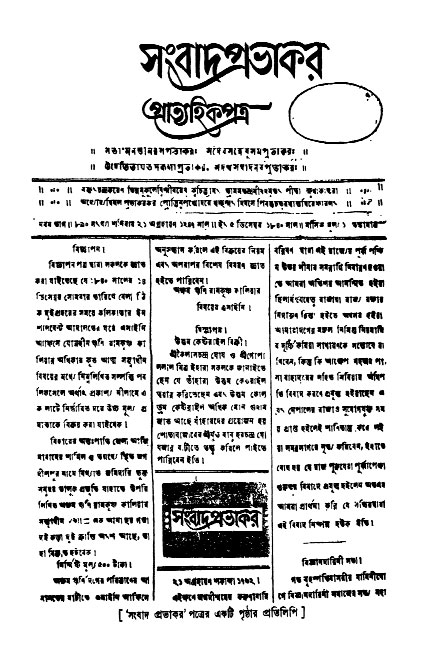

অত্যন্ত দারিদ্র্যের মধ্যে বড় হয়েও তীব্র প্রতিভার গুণে কলকাতার অভিজাত সমাজে নিজের প্রভাব বিস্তার করেন। তার চেষ্টায়ই ‘সংবাদ প্রভাকর’ অন্যতম শ্রেষ্ঠ দৈনিক পত্রিকায় প্রকাশ হয়। অনেকে ধারণা করে থাকেন, ঈশ্বরগুপ্ত প্রাচীনপন্থী, প্রতিক্রিয়াশীল, এবং প্রগতিবিরোধী কবিওয়ালা শ্রেণীর কবি। তিনি বিদ্যাসাগরের বিধবাবিবাহ আন্দোলনের বিরুদ্ধে ছিলেন, বিলাতি ধরনের নারীশিক্ষার সমর্থক ছিলেন না, সিপাহি বিদ্রোহকে বিদ্রূপ করে ইংরেজদের স্তুতি করে অনেক কবিতাও লেখেন।

ঈশ্বরগুপ্ত মূলত জনপ্রিয় হয়ে উঠেছিলেন ব্যঙ্গাত্মক কবিতার জন্য। জনসাধারণ এগুলোকে মনে-প্রাণে গ্রহণ করেছিল। এই ব্যঙ্গ কবিতাগুলোর মধ্য দিয়ে তার সমাজ সম্পর্কে অভিজ্ঞতা, বাস্তব চিত্রাঙ্কনের ক্ষমতা, অসঙ্গতিগুলোকে চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দেয়া, মিশনারি, ইয়ংবেঙ্গল, মেয়েদের উগ্র আধুনিকতা ধারণ, বিধবাবিবাহের প্রচারক কেউ তার কলমের আক্রমণ থেকে রক্ষা পায়নি। নিচে তার এ-আক্রমণের কিছু দৃষ্টান্ত দেখানো হলো।

খ্রিস্টানি রেওয়াজ ও তাদের অনুসারীদের ব্যঙ্গ করে লিখেছেন,

ধন্য রে বোতলবাসী ধন্য লাল জল

ধন্য ধন্য বিলেতের সভ্যতা সকল ॥

দিশি কৃষ্ণ মানিনেক’ ঋষিকৃষ্ণ জয়

মেরি দাতা মেরিসুত বেরি গুডবয় ॥

ইংরেজি শেখা মেয়েদের তিনি ব্যঙ্গ করেছেন এভাবে,

আগে মেয়েগুলো ছিল ভাল ব্রতধর্ম কর্তো সবে।

একা বেথুন এসে শেষ করেছে আর কি তাদের তেমন পাবে॥

তবে এর মানে এই না যে, তিনি প্রগতিবিরোধী ছিলেন। প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা ব্যতীতও যে একজন মানুষ কতটুকু সুউচ্চ ধারণা লালন করতে পারেন, তারই প্রতীক এই গুপ্তকবি। তিনিই কবিতায় সর্বপ্রথম স্বদেশপ্রেমের শিক্ষা দিয়েছেন। দেশকে, ভাষাকে মায়ের সমান মর্যাদা দিয়ে কাব্য রচনা করেছেন। এখানে একটা কথা জানিয়ে রাখতে হয় যে, ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের বেশিরভাগ কবিতা ‘সংবাদ প্রভাকর’ এর জঠরপূর্তির জন্য সৃষ্টি হয়েছিল দেখেই হয়তো তার অধিকাংশই আর বেঁচে নেই। এখনকার সাহিত্যপ্রেমীরাও খুব গভীরভাবে কবি ঈশ্বরগুপ্তকে চেনে না বাকিদের মতো।

বঙ্কিমচন্দ্র, দীনবন্ধু মিত্র, রঙ্গলাল বন্দোপাধ্যায়, দ্বারকানাথ অধিকারী, মনমোহন বসু- পরবর্তীকালের ছোট-বড় সাহিত্যিক প্রায় সকলেই যৌবনে তার শিষ্য ছিলেন এবং সংবাদ প্রভাকরে হাত পাকিয়েছিলেন।

“সকালে উঠিয়া আমি মনে মনে বলি, সারাদিন আমি যেন ভালো হয়ে চলি”- মদনমোহন তর্কালঙ্কারের এই বিখ্যাত কবিতা দিয়ে শুরু হয় আমাদের শৈশব। এই মদনমোহনই পুরাতন কাব্যরীতির শেষ কবি। তিনি ছিলেন বিদ্যাসাগরের বন্ধু, সহকর্মী এবং একই আদর্শে বিশ্বাসী। বিধবাবিবাহ এবং নারীশিক্ষা প্রসারে রাখেন গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা। তার লিখিত ‘শিশুশিক্ষা’ তৎকালীন সময়ে একমাত্র গ্রন্থরূপে ব্যবহার হতো। মদনমোহন এবং ঈশ্বরগুপ্তের মৃত্যু হয় যথাক্রমে ১৮৫৮ এবং ১৮৫৯ সালে।

রঙ্গলাল, হেমচন্দ্র, নবীনচন্দ্র প্রভৃতি কবিগণ আধুনিকতার উন্মোচন করলেন। নবীনচন্দ্রের সৌন্দর্যপিপাসী মনের সাথে কিটস এবং বাইরনের সাদৃশ্য পাওয়া গেলেও আধুনিকতার প্রথম উন্মেষ ঘটেছিল রঙ্গলালের কাব্যে।

তার রচিত ‘পদ্মিনী উপাখ্যান’ সাহিত্যে রুচি পরিবর্তনের স্রোত আনয়নে নিঃসন্দেহে প্রশংসার দাবিদার। তখন চলছিল আখ্যানকাব্যের ছড়াছড়ি।

ওই সময়েই বাংলা সাহিত্যে নতুন অভ্যুদয় হয় মাইকেল মধুসূদন দত্তের। মধুসূদনের হাত ধরেই বাংলা সাহিত্যে সঞ্চালন হয় নতুন উদ্দীপনার। তিনি কাব্য, নাটক ও প্রহসনে এতই মৌলিক ছিলেন যে আধুনিককালে তা রবীন্দ্রনাথ ব্যতীত আর কোনো কবির মধ্যে পাওয়া যায় না। আধুনিক বাংলা সাহিত্যের এক প্রান্তে মধুসূদন, আর এক প্রান্তে রবীন্দ্রনাথ। মধুসূদন ঊনবিংশ শতাব্দীর বাংলা সাহিত্যের নবজাগরণের প্রতীক। মধুসূদনের প্রথম কাব্য ‘তিলোত্তমাসম্ভব’ ১৮৬০ সালে এবং সর্বশেষ কাব্য ‘চতুর্দশপদী কবিতাবলী’ ১৮৬৬ সালে— মোট ছয় বছরের মধ্যে প্রকাশিত হয়েছিলো। তার মোট কাব্যের সংখ্যা ৫। এত অল্প সময়ের মধ্যে এমন বিস্ময়কর রচনাশক্তির প্রদর্শন শুধু মধুসূদন দ্বারাই সম্ভব ছিল।

ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রথমদিকেই বাংলা গদ্য ব্যবহার সাধারণের মাঝে প্রচার লাভ করে। অক্ষয় কুমার দত্ত (১৮২০-১৮৮৬) ছিলেন এ সময়কারই একজন। তিনি বাংলা সাহিত্যে যোগ করেন নতুন মাত্রা। বিভিন্ন তত্ত্ববিষয়ক গ্রন্থ রচনা করে বাঙালির বৈজ্ঞানিক এবং মননশীল চিন্তাভাবনা জাগিয়ে তোলেন। তার পূর্বে এমন বৈজ্ঞানিক আলোচনা ছিল না বললেই চলে। তবে কেউ কেউ তার ভাষার ত্রুটির কথা বলেছেন, কেউ হাসি-বিদ্রূপ করেছেন। কারণ সত্যিকার অর্থেই তার ভাষায় আড়ষ্টতা ছিল, যা পড়তে গেলে মাঝে মাঝে বাধা পেতে হতো। বিশেষ করে, তিনি সংস্কৃত অভিধান থেকে পারিভাষিক শব্দ সংকলন করে ভাষাকে আরও দুরূহ করে তোলেন। অবশ্য শেষদিকের সাহিত্যে ভাষার ত্রুটি ততটা ছিল না। ত্রুটি থাকলেও বাংলা সাহিত্যে অক্ষয় কুমারের ভূমিকা অনস্বীকার্য বলতেই হবে। দর্শন-বিজ্ঞান বিষয়ক প্রবন্ধ সাহিত্যের স্রষ্টা বলে তিনি আজও শ্রদ্ধা পাওয়ার যোগ্য।

বিস্ময় যখন বিদ্যাসাগর

সাহিত্য জগতে ঊনবিংশ শতাব্দীর বিস্ময় বলা হয় ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরকে। রক্ষণশীল পরিবারে পিতার সতর্ক দৃষ্টিকে এড়িয়ে বাঙালির ক্ষুদ্রতম ধর্মীয় অনুশাসন ও আচার-বিচারকে তুচ্ছ করেছেন লেখালেখির মাধ্যমে। তিনি রামমোহনের মতো সমাজ সংস্কার করতে চাননি, বরং তিনি ছিলেন একান্ত মানবপ্রেমী।

গ্রিক দর্শন হেডোনিজম এবং ঊনবিংশ শতাব্দীর পজিটিভিজমের সাথে তার মানসিক সাদৃশ্য লক্ষ করা যায়। হিন্দুধর্মের প্রতি শিথিল বিশ্বাসের জন্যই সে যুগের রক্ষণশীল সমাজ তার লেখাকে মন খুলে প্রশংসা করতে পারেননি। ১৮৪৭ সাল থেকে শুরু করে ১৮৯১ সাল— প্রায় অর্ধশতাব্দী ধরে বিদ্যাসাগর সংস্কৃত ও ইংরেজি থেকে বহু বই অনুবাদ করেন, মৌলিক গ্রন্থ রচনা করেন এবং প্রচার পুস্তক প্রকাশ করে বাংলাদেশের প্রথমসারির গদ্যলেখক রূপে সম্মান পেয়েছেন। মজার কথা হলো, বিদ্যাসাগর তার প্রতিপক্ষকে বিব্রত করার জন্য ছদ্মনামে কতগুলো ব্যঙ্গাত্মক ও কৌতুকাবহ পুস্তিকা রচনা করেছেন।

‘অতি অল্প হইলো (১৮৭৩)’, ‘আবার অতি অল্প হইলো'(১৮৭৩), এবং ‘ব্রজবিলাস'(১৮৮৪) —এই তিনটি মৌলিক গ্রন্থ প্রকাশ হয়েছিল বিদ্যাসাগরের ‘কস্যচিৎ উপযুক্ত–ভাইপোস্য’ ছদ্মনামে। এই গ্রন্থগুলোতে প্রতিপক্ষের মূঢ়তা ও ব্যঙ্গ-বিদ্রূপের মর্মান্তিক খোঁচা দেখে সে যুগের মনীষী আচার্য কৃষ্ণকমল বলেছেন,

“এরূপ উচ্চ অঙ্গের রসিকতা বাঙালা ভাষায় অতি অল্পই আছে।”

ঊনিশ শতকের দ্বিতীয় ভাগ হতে বাংলা সাহিত্যে আধুনিকতার সূচনা ঘটে। কাগজে-কলমে উঠে আসে ইংরেজদের বিরুদ্ধে কথা। ইংরেজ শাসন খুব বেশি দিন শিক্ষিত সমাজকে নিশ্চেষ্ট করে রাখতে পারল না। বঙ্কিমচন্দ্রের পত্রিকা বঙ্গদর্শনে উঠে এলো সামাজিক মুক্তি, রাষ্ট্রের সমানাধিকারের কথা। এরপর ভূদেব মুখোপাধ্যায়, প্যারীচাঁদ মিত্র প্রমুখ ব্যক্তি যোগ করেন সাহিত্যের নব্য বিবর্তনের ত্রিমাত্রা। বাংলা সাহিত্যের প্রথম পূর্ণাঙ্গ উপন্যাস হিসেবে আসে ‘আলালের ঘরের দুলাল’।

এই উপন্যাসে নানা ত্রুটি থাকলেও প্যারীচাঁদ যে বাস্তবজ্ঞান ও নিপুণ ভাষার পরিচয় দিয়েছেন, তাতে তাকে প্রথম ঔপন্যাসিক গৌরব দেওয়া সম্পূর্ণ যুক্তিসঙ্গত। শিক্ষাদীক্ষা, সমাজকল্যাণ ও নারীশিক্ষা প্রচার ছাড়াও তিনি বিভিন্ন প্রতিভা এবং দক্ষতার পরিচয় দিয়েছেন। দেশের অভিজাত সমাজ এবং ইংরেজ সমাজে তার বিশেষ প্রতিপত্তি ছিল। বিদ্যাসাগরকে বাদ দিলে তিনি একমাত্র বাঙালি, যিনি বাঙালি এবং ইংরেজদের মধ্যে যোগসূত্র রক্ষা করেছিলেন। প্যারীচাঁদ মিত্র এদেশের কৃষিকাজকে বিজ্ঞানের পর্যায় তুলে ধরেন এবং প্রেততত্ত্ব ও অধ্যাত্মতত্ত্ব প্রভৃতি রহস্যময় ব্যাপারকে দার্শনিকতার দিক থেকে বিচার-বিশ্লেষণ করেন।

ঊনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগ হতেই কিছু গল্পরস লেখা হতে থাকে। কিন্তু উপন্যাস বলতে যা বোঝায়, তার প্রথম সার্থক সূচনা করেন বঙ্কিমচন্দ্র। তার দেখানো পথেই মূলত বাংলা উপন্যাসের যাত্রা শুরু হয়েছে। এ শতাব্দীর মধ্যভাগ থেকে বিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগ- এই একশো বছরের মধ্যে বাংলা উপন্যাসের অভূতপূর্ব পরিবর্তন, রূপান্তর ও বিকাশ লক্ষ্য করা যায়। বঙ্কিমচন্দ্রের প্রথম উপন্যাস ‘দুর্গেশনন্দিনী’ প্রকাশ হয় ১৮৬৫ সালে এবং শেষ উপন্যাস ‘সীতারাম’ ১৮৮৭ সালে প্রকাশিত হয়। এই বাইশ বছরে তিনি চৌদ্দটি উপন্যাস ও আখ্যান রচনা করেন। ‘দুর্গেশনন্দিনী’র ঠিক এক বছর পর ১৮৬৬ সালে মাত্র ২৮ বছর বয়সে বঙ্কিমচন্দ্র সৃষ্টি করলেন এক আশ্চর্য উপন্যাস, ‘কপালকুণ্ডলা’। এই শোকাবহ উপন্যাসের ঘটনা গ্রন্থন, চরিত্র সৃষ্টি, অঙ্গুলিসংকেত, বর্ণনভঙ্গিমা প্রায় নিখুঁত বললেই চলে। ভারতীয় সাহিত্য তো বটেই, এমনকি ইউরোপীয় সাহিত্যেও এর সমকক্ষ গ্রন্থ খুঁজে পাওয়া দুরূহ। এক পাশ্চাত্য সমালোচক বলেছিলেন,

“শেক্সপিয়ারের মিরিন্দার (টেম্পেস্ট) সাথে কপালকুন্ডলার কিঞ্চিৎ সাদৃশ্য আছে, কিন্তু বঙ্কিম চরিত্রটি অনেক বেশি সুগঠিত।”

বঙ্কিমচন্দ্রের সমসাময়িক ঔপন্যাসিক রমেশচন্দ্র দত্ত, সঞ্জীব চট্টোপাধ্যায় তারকানাথ গঙ্গোপাধ্যায় প্রমুখের আধিক্য ছিল ঊনবিংশ শতাব্দী জুড়ে।

রবীন্দ্রপ্রভাবিত যুগ

আধুনিক বাংলা সাহিত্যে বিংশ শতাব্দীর প্রথমভাগকে রবীন্দ্রপ্রভাবিত যুগ বলা হয়। রবীন্দ্রনাথের কাব্যসাধনার বিপুল আয়তন এবং বিচিত্র রূপসজ্জার ভেতর-বাহির এতই সুষ্ঠু পরিচয় দেয় যে পৃথিবীর কাব্য সাহিত্যের ইতিহাসে এ এক আশ্চর্য ব্যাপার হয়ে দাঁড়ায়। ১২ বছর বয়স থেকেই ছাপার অক্ষরে তার কবিতা মুদ্রিত হতে থাকে।

অক্ষয়চন্দ্র সরকার বালক রবীন্দ্রনাথ সম্বন্ধে মন্তব্য করেছিলেন,

“কে? রবি ঠাকুর বুঝি? ও ঠাকুরবাড়ির কাঁচামিঠে আঁব।”

রবীন্দ্রনাথের বাল্যরচনায় কিছু ত্রুটি এবং ভাবে শিথিলতা থাকার জন্য তিনি পরিহাসের ভঙ্গিতে এ কথা বলেন। রবীন্দ্রনাথের কাব্যসাহিত্যের বৈশিষ্ট্য হচ্ছে ভাবগভীরতা, চিত্ররূপময়তা, আধ্যাত্মচেতনা, প্রকৃতিপ্রেম, মানবপ্রেম, স্বদেশপ্রেম, বিশ্বপ্রেম, রোম্যান্টিক সৌন্দর্যচেতনা, ভাষা, ছন্দ ও আঙ্গিকের বৈচিত্র্য, বাস্তবচেতনা এবং প্রগতিচেতনা। রবীন্দ্রনাথের গদ্যভাষাও কাব্যিক এবং মনোমুগ্ধকর। কথাসাহিত্য ও প্রবন্ধের মাধ্যমে তিনি সমাজ, রাজনীতি ও রাষ্ট্রনীতি সম্পর্কে নিজ মতামত প্রকাশ করেছিলেন। এর পাশাপাশি সামাজিক ভেদাভেদ, অস্পৃশ্যতা, ধর্মীয় গোঁড়ামি ও ধর্মান্ধতার বিরুদ্ধেও তিনি তীব্র প্রতিবাদ জানিয়েছিলেন।

রবীন্দ্রনাথের গান তার অন্যতম শ্রেষ্ঠ কীর্তি। তাঁর রচিত ‘আমার সোনার বাংলা’ ও ‘জন-গণ-মন-অধিনায়ক জয় হে’- গান দুটি যথাক্রমে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ ও ভারতীয় প্রজাতন্ত্রের জাতীয় সঙ্গীত। রবীন্দ্রনাথের কাব্যগ্রন্থের সংখা ৫২টি। তার ৩৮টি নাটক, ১৩টি উপন্যাস, ৯৫টি ছোটগল্প, ৩৬টি প্রবন্ধ ও অন্যান্য গদ্যসংকলন আছে, যার অধিকাংশ তাঁর জীবদ্দশায় এবং কিছু তার মৃত্যুর পর প্রকাশিত হয়। তাঁর রচিত গানের সংখ্যা ১৯১৫। শিল্প-সাহিত্য-সংস্কৃতির এমন কোনো শাখা নেই, যেখানে তাঁর বিচরণ ছিল না।

১৯৪৭ সালে ভারত বিভাগের পর বাংলা সাহিত্যও দুটি ধারায় বিভক্ত হয়। কলকাতা-কেন্দ্রিক পশ্চিমবঙ্গের সাহিত্য ও ঢাকা-কেন্দ্রিক পূর্ব পাকিস্তানের (বাংলাদেশ) সাহিত্য। বিভূতিভূষণ বন্দোপাধ্যায়, শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, শরদিন্দু বন্দোপাধ্যায়, মানিক বন্দোপাধ্যায়,সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় প্রমুখ নবযুগের সেরা সাহিত্যিকদের অন্তর্ভুক্ত।

বাংলাদেশের স্বাধীনতা পরবর্তী সময়ে রাজনৈতিক উত্থান-পতনের মতো পরিবর্তন ঘটেছে সাহিত্যের পরিমণ্ডলেও। তবে এ কথা সত্যি, বাংলাদেশের কবিরা আশা জাগানিয়া। গল্প-উপন্যাসের চেয়ে আমাদের কবিতার ভাষা অপ্রতিরোধ্য এবং অকৃত্রিম।

কিন্তু কবিতার মতো সাহিত্যের অন্যান্য শাখা তেমন একটা এগিয়ে যেতে পারেনি। বিশেষ করে ছোটগল্প কিংবা উপন্যাসের দিকে তাকালে আমাদের ব্যর্থতার স্পষ্ট প্রমাণ পাওয়া যায়। স্বাধীনতার পরবর্তী সাহিত্যের সবচেয়ে স্পষ্ট দিক হলো, সেসব লেখার মধ্যে ফিরে ফিরে এসেছে স্বাধীনতা।

বাংলাদেশের কবিতার ক্ষেত্রে শামসুর রাহমান, নির্মলেন্দু গুণ, মহাদেব সাহা, খোন্দকার আশরাফ হোসেন, ওবায়েদ আকাশ প্রমুখ ছিলেন প্রখ্যাত। আবার গদ্যের কথা চিন্তা করলে মাথায় আসবে সত্যেন সেন, চৌধুরী শামসুর রহমান, সরদার জয়েনউদ্দীন, শামসুল হক, শওকত ওসমান, শওকত আলী, আহমেদ ছফা, সেলিনা হোসেন প্রমুখের অবদান। তবে বর্তমানে জনপ্রিয়তার শীর্ষে আছেন প্রখ্যাত কথাসাহিত্যিক হুমায়ূন আহমেদ।

এই যান্ত্রিক যুগে তরুণ সমাজ যখন ইন্টারনেট, ফেসবুক, টুইটার নিয়ে ব্যস্ত, তখনও কিছু মানুষ আনন্দ খুঁজে পান বইয়ের মাঝে। ‘লেখকের অভাব নাকি পাঠকের?’- এ নিয়ে প্রায়ই তর্ক-বির্তক দেখা গেলেও এ কথা সত্যি যে, ভালো লেখকের সঙ্গে ভালো পাঠকের যোগাযোগ গড়ে উঠছে না। এখনকার লেখকের মধ্যে গড়ে যে মৌলিকতার অভাব দেখা যায়, পাঠকের মধ্যেও একধরনের অসাড়তা দেখা যায়। এভাবেই হারিয়ে যাচ্ছে বই পড়া, হারিয়ে যাচ্ছে অনেক ভালো লেখা।