ইরানের প্রেসিডেন্ট নির্বাচন আমাদের সামনে একটি প্রশ্ন উত্থাপন করে। কীভাবে একটি দেশের সরকারে একজন অনির্বাচিত সর্বোচ্চ নেতার সাথে তীব্র প্রতিদ্বন্দ্বিতাপূর্ণ প্রক্রিয়ার মধ্য থেকে নির্বাচিত প্রেসিডেন্ট একসাথে থাকতে পারেন? প্রশ্নটা আরেকটু সহজে করা যায়। ইরান কি গণতান্ত্রিক, নাকি স্বৈরতান্ত্রিক রাষ্ট্র?

ইরানের নাগরিকেরা তাদের প্রেসিডেন্ট নির্বাচন করে, নির্বাচন করে আইনসভায় তাদের প্রতিনিধিও। কিন্তু এই নির্বাচিত প্রতিনিধিদের ক্ষমতা ধর্মীয় রক্ষণশীলদের দ্বারা সংকুচিত হতে পারে। এর মধ্যে একটি হচ্ছে গার্ডিয়ান কাউন্সিল, যেটি প্রার্থী বাছাইয়ের নামে প্রার্থিতার সুযোগকে সীমিত করে দেয়। আবার, রেভ্যলুশনারি গার্ডের মতো প্রতিষ্ঠানগুলো রাষ্ট্রকাঠামোতে বিপুল ক্ষমতা ভোগ করে। ইরানে সকল ক্ষমতার কেন্দ্রবিন্দুতে আছেন সুপ্রিম কমান্ডার, রাষ্ট্রের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ রাজনৈতিক ব্যক্তিত্বও তিনি।

ইরানে এই দ্বৈত ব্যবস্থা চলছে ১৯৭৯ সালে হওয়া ইরানি বিপ্লবের পর থেকে। বিপ্লব পরবর্তী সময়ে একটি ইসলামিক রিপাবলিক হিসেবে ইরান আত্মপ্রকাশ করে, ধর্মীয় রক্ষণশীলতার সাথে মিশ্রণ ঘটে গণতন্ত্রের। এই দুই অংশের মধ্যে প্রায়ই সংঘাত ঘটলেও অধিকাংশ ক্ষমতা কেন্দ্রীভূত ধর্মীয় রক্ষণশীলদের হাতে।

গত তিন যুগেরও বেশি সময় ধরে ইরানের রাজনীতি যত জটিল হয়েছে, ততটাই দুর্বল হয়েছে গণতন্ত্র। রাজনৈতিক অংশগুলো নিজেদের সমর্থক গোষ্ঠী নিয়ে যেমন নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে, একইভাবে চেষ্টা করে রাষ্ট্রীয় শাসকগোষ্ঠীর অংশ হতে। বছরের পর বছর ধরে সরকার ক্রমাগত কর্তৃত্ববাদী আচরণ করেছে এবং রাজনৈতিক অধিকারকে সংকুচিত করেছে।

ইসলামিক রিপাবলিক: হ্যাঁ/না?

১৯৭৯ সালে সাংবিধানিক রাজতান্ত্রিক সরকারের পতনের পর ইরানিরা তাদের নতুন রাষ্ট্রকাঠামোর ব্যাপারে গণভোটের মুখোমুখি হয়। গণভোটে ইরানিদের কাছে জানতে চাওয়া হয়, নতুন রাষ্ট্রব্যবস্থা ইসলামিক রিপাবলিক হবে কি না?

এই গণভোট আসলে বিপ্লবের উপর একটি গণভোটের রূপ ধারণ করে। পরবর্তী গণভোটটি আয়োজন করা হয় সংবিধান নিয়ে। কিন্তু, ইরানি বিপ্লব একমুখী ছিল না। বিপ্লবের অংশ হওয়া জাতীয়তাবাদীরা পাশ্চাত্যের মতো গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র চাচ্ছিলেন। ইসলামপন্থীরা চাচ্ছিলেন একটি ধর্মীয় রাষ্ট্র এবং কমিউনিস্টদেরও ছিল নিজস্ব আদর্শিক অবস্থান।

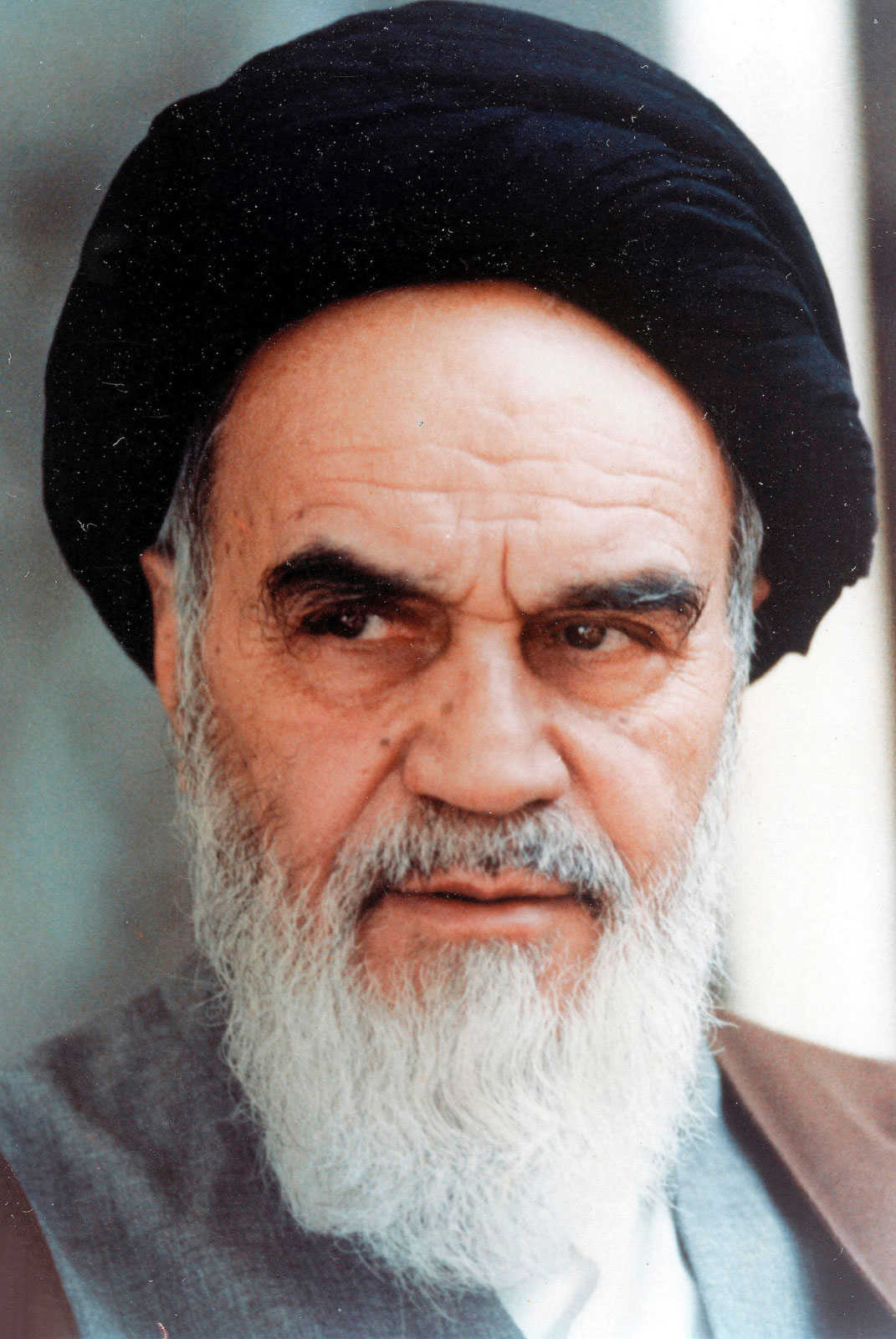

এই অবস্থায় ইসলামপন্থীদের নেতা রুহুল্লাহ খোমেনি জোট তৈরি করেন জাতীয়তাবাদীদের সাথে। কমিউনিস্টদের রুখতে দুই পক্ষ একমত হয়ে তৈরি করে ইসলামিক রিপাবলিক, যা তাত্ত্বিকভাবে ইসলামপন্থীদের সন্তুষ্ট করে, সন্তুষ্ট করে জাতীয়তাবাদীদেরও।

কিন্তু, ইসলামপন্থী আর জাতীয়তাবাদীদের একাত্ম করা বাস্তবিক রাজনীতিতে কঠিন হয়ে পড়ে। জাতীয়তাবাদীরা চাইছিল ফরাসি আর বেলজিয়ান ধরনের সংবিধান, ইসলামপন্থীরা চাইছিল বিচার বিভাগে ধর্মীয় ভাবধারার প্রবেশ ঘটাতে, সমাজে ধর্মীয় নিয়ন্ত্রণকে শক্ত করতে।

আয়াতুল্লাহ খোমেনি ক্ষমতার একচ্ছত্র নিয়ন্ত্রণ চাইছিলেন। তেহরানে অবস্থিত আমেরিকান দূতাবাসে হামলা চালানোর পাশাপাশি আয়াতুল্লাহ খোমেনি সংবিধানে আইনসভা আর প্রেসিডেন্টের পদ তৈরি করেন, একইসাথে এই প্রতিষ্ঠানগুলোকে ইসলামপন্থীদের নিয়ন্ত্রণে রাখার ব্যবস্থাও করেন। রাষ্ট্রকাঠামোতে সর্বোচ্চ ক্ষমতার পদ, সুপ্রিম কমান্ডার হিসেবে অধিষ্ঠিত হন আয়াতুল্লাহ রুহুল্লাহ খোমেনি।

যুদ্ধকে কেন্দ্র করে ক্ষমতার কেন্দ্রীকরণ

কাঠামোগতভাবে ইরানের রাষ্ট্রব্যবস্থায় একদিকে যেমন গণতান্ত্রিক চরিত্র রয়েছে, আরেকদিকে রয়েছে ধর্মীয় রাষ্ট্রের তাত্ত্বিক দিকও। টেক্সাস এ অ্যান্ড এম বিশ্ববিদ্যালয়েরর রাষ্ট্রবিজ্ঞানের অধ্যাপক মোহাম্মদ আয়াতুল্লাহ তাবারের মতে, শুরু থেকেই আয়াতুল্লাহ খামোনির প্রত্যাশা ছিল, এই দুই অংশের মধ্যে অনিবার্য সংঘাত হবে। অধ্যাপক তাবার ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানগুলোকে প্রতি-রাষ্ট্র হিসেবে ব্যাখ্যা করেছেন।

আয়াতুল্লাহ খোমেনি ক্রমাগত ক্ষমতার এককেন্দ্রীকরণের দিকে ঝুঁকছিলেন। তিনি রাজধানী তেহরানে নিজের দপ্তর স্থাপন না করে, সুপ্রিম কমান্ডার হিসেবে তিনি নিজের দপ্তর তৈরি করেন কোম শহরে, যেটি ইরানের প্রধান ধর্মীয় শহর।

কিন্তু গণভোটের মাধ্যমে সংবিধানের অনুমোদনে মাসখানেকের মধ্যেই ইরাকের প্রেসিডেন্ট সাদ্দাম হোসাইন ইরান আক্রমণ করেন। আট বছর স্থায়ী এ যুদ্ধে ইরানিদের একজন শক্তিমান জাতীয় নেতার প্রয়োজন ছিল, প্রয়োজন ছিল বিপ্লবের বিভিন্ন অংশকে একসূত্রে রাখার। এই জাতীয় সংকটের সুযোগ গ্রহণ করেন আয়াতুল্লাহ খোমেনি। ইসলামপন্থা থেকে আসা এই নেতা পুরো রাজনৈতিক ব্যবস্থার উপর একচ্ছত্র নিয়ন্ত্রণ তৈরি করেন।

কর্তৃত্বের দ্বন্দ্ব

১৯৮৯ সালে আয়াতুল্লাহ খোমেনির মৃত্যু ইরানের রাষ্ট্রকাঠামো নতুন সংকটে পড়ে আয়াতুল্লাহ খোমেনির সমর্থকদের মনে সুপ্রিম কমান্ডারের পদ নিয়ে সংশয় তৈরি হয়, জন্ম নেয় সুপ্রিম কমান্ডারের পদ নির্বাচিত প্রতিনিধিদের হাতে চলে যাওয়ার ভয়। রক্ষণশীলরা তখন তড়িঘড়ি করে তখনকার প্রেসিডেন্ট আলী খামেনিকে সুপ্রিম কমান্ডার হিসেবে নির্বাচন করে।

কিন্তু, সুপ্রিম কমান্ডার হওয়ার জন্য প্রেসিডেন্ট আলী খামেনির প্রয়োজনীয় ধর্মীয় যোগ্যতার অভাব ছিল। ফলে রক্ষণশীলরা সংবিধানের সংশোধনী আনে। এ ঘটনার মাধ্যমে আন্দাজ করা যায়, ইরানের রাজনৈতিক দলগুলো নিজেদের কর্তৃত্ব বজায় রাখতে কতটুকু তৎপর। আলী খামেনিকে সুপ্রিম কমান্ডার হিসেবে নিয়োগ দেওয়ার পর থেকে রাষ্ট্রকাঠামোতে আরো নিরঙ্কুশ হয়েছে রক্ষণশীলদের নিয়ন্ত্রণ, যে নিয়ন্ত্রণ এখনো বজায় রয়েছে।

আলী খামেনির সমর্থক গোষ্ঠী হিসেবে পরিচিত কট্টর রক্ষণশীলরা এর মাধ্যমে ক্ষমতা সংস্কারপন্থীদের হাতে চলে যাওয়া আটকিয়েছে। কিন্তু, আয়াতুল্লাহ আলী খামেনি তার পূর্বসূরির মতো বলিষ্ঠ নেতৃত্ব দিতে পারেননি। ফলে, ইরানের রাজনৈতিক কাঠামোতে বিরাজমান বিভাজনগুলোর সাথে সমঝোতা করে চলতে শুরু করেন তিনি। সেই থেকে, এক দলের সাথে আরেক দলের অন্তহীন দ্বন্দ্ব চলছে।

যেমন, ১৯৯৭ সালে আয়াতুল্লাহ আলী খামেনির চেষ্টার পরেও বন্ধ হয়নি সংস্কারপন্থী মোহাম্মদ খাতামির নির্বাচনী প্রচারণা; নির্বাচনে জিতে এই প্রার্থী নিরাপত্তা সংস্থাগুলোর নিয়ন্ত্রণ নেওয়ার পাশাপাশি আনেন গুরুত্বপূর্ণ কিছু রাজনৈতিক সংস্কার।

কট্টরপন্থীরা বিচার বিভাগের নিয়ন্ত্রণ নেওয়ার মাধ্যমে গণতান্ত্রিক বিকাশকে বাধাগ্রস্ত করেছে, সংবাদপত্রে নিয়ন্ত্রণ আরোপ করে নাগরিকদের রাজনৈতিক অধিকার খর্ব করেছে, নিপীড়ন চালিয়েছে রাজনৈতিক সমাবেশগুলোতেও। ২০২০ সালে সংস্কারপন্থীরা যখন আইনসভাতে নিরাপত্তা সংস্থাগুলোর জবাবদিহিতা নিশ্চিতের উদ্যোগ নেয়, গার্ডিয়ান কাউন্সিল তখন রুল জারি করে, সুপ্রিম কমান্ডারের অধীনে থাকা কোনো প্রতিষ্ঠানের ব্যাপারে আইনসভা তদন্ত করতে পারবে না।

২০০৪ সালের প্রেসিডেন্সিয়াল নির্বাচনেও আয়াতুল্লাহ খামেনি এবং তার সমর্থকেরা সংস্কারপন্থীদের নির্বাচনে অংশগ্রহণে বাধা তৈরি করে, কট্টরপন্থী প্রার্থীদের ক্ষমতায় আসার সুযোগ করে দেয়। এর মাধ্যমে আলী খামেনি ক্ষমতার একচ্ছত্র নিয়ন্ত্রণ নিজের হাতে নেওয়ার সুযোগ পান, একসময়ের কিংমেকার প্রেসিডেন্ট রাফসানজানিকে ক্ষমতার বৃত্ত থেকে দূরে সরিয়ে দেন।

প্রায়শই রক্ষণশীলদের মধ্যে এ ধরনের সংঘাত দেখা যায়। পুরো ২০১১ সাল জুড়ে মাহমুদ আহমেদিনেজাদের সাথে সুপ্রিম কমান্ডার আলী খামেনির দ্বন্দ্ব চলেছে ক্ষমতার নিয়ন্ত্রণ নিয়ে, একসময় তিনিও ঝরে পড়েছেন ক্ষমতার বৃত্ত থেকে।

ইরানে নির্বাচনের কোনো গুরুত্ব আছে কি?

ইরানের নির্বাচনগুলো হচ্ছে একটি ভেন্যু, যেখানে রাজনৈতিকভাবে বিভাজনকৃত বিভিন্ন গোষ্ঠী একে অন্যের সাথে প্রতিযোগিতায় নামতে পারে। এরপর এই রাজনৈতিক বিভাজনগুলো স্বল্প পরিসরে হলেও, নাগরিকদের কথা বলার সুযোগ করে দিতে পারে। প্রফেসর তাবারের মতে, ইরানে প্রকৃত রাজনৈতিক শক্তি আছে, প্রকৃত নির্বাচন হয় এবং একইসাথে চলে নির্বাচনী প্রচারণাও। কিন্তু, এই নির্বাচনী স্বাধীনতা গার্ডিয়ান কাউন্সিলের মাধ্যমে সীমাবদ্ধ করা হয়। গার্ডিয়ান কাউন্সিল সাধারণত সুপ্রিম কমান্ডারের পছন্দ অনুযায়ী কাজ করে থাকে।

যেহেতু, ইরানের সংস্কার প্রক্রিয়া এখনো অনেকটাই নির্বাচিত প্রতিনিধিদের ইচ্ছার উপর নির্ভর করে, সেজন্য নির্বাচনী কাঠামোকে প্রভাবিত করে আলী খামেনির পছন্দের প্রার্থীকে নির্বাচিত করা নতুন কিছু নয়। আইনি কাঠামোর মধ্যে এ ধরনের প্রভাব বিস্তারকে ‘বেআইনি’ বলার সুযোগ নেই। নির্বাচিত প্রতিনিধিরা যাতে সুপ্রিম কমান্ডারের ক্ষমতার প্রতি কোনোরূপ হুমকি হিসেবে আবির্ভূত না হন, রক্ষণশীলরা সে ঝুঁকিও তৈরি করতে চায় না।

জনাব খাতামির ক্ষেত্রে দেখা যায়, তিনি রক্ষণশীলদের মধ্যে অন্তর্দ্বন্দ্বের উৎস হয়ে উঠেছিলেন। ২০০৯ সালে এই ব্যবস্থার মধ্য থেকে পুনর্নির্বাচিত হন কট্টর রক্ষণশীল প্রেসিডেন্ট মাহমুদ আহমেদিনেজাদ। তার পুনর্নির্বাচনের সময়ে নির্বাচনী কারচুপির বিরুদ্ধে প্রতিবাদের ঝড় ওঠায়, পরেরবার নিজেদের অবস্থান থেকে কিছুটা সরে আসে রক্ষণশীল ক্ষমতাবলয়। তারা হাসান রুহানির মতো সংস্কারপন্থীকে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করার সুযোগ দেয়।

হাসান রুহানি পুনর্নির্বাচিত হওয়ার জন্যও লড়েছিলেন। সেসময় তার প্রধান প্রতিদ্বন্দ্বী ইব্রাহিম রাইসি আলোচনায় ছিলেন আলী খামেনির পছন্দের প্রার্থী হিসেবে।

ইরানের গণতন্ত্রের মূল্যায়ন

অনেক বিশ্লেষকের মতে, হাসান রুহানি যখন ২০১৩ সালে প্রেসিডেন্ট হিসেবে নির্বাচিত হন, ইরানের রাষ্ট্রকাঠামো তখন সবচেয়ে গণতান্ত্রিক আচরণ করেছে। হাসান রুহানি সংস্কারপন্থীদের বিপুল সমর্থন পেয়েছেন, কার্যকর কিছু সংস্কার এনেছেন এবং ছয় জাতির সাথে পরমাণু চুক্তি সম্পাদনও করেছেন। রক্ষণশীলরা হাসান রুহানির এই চুক্তির সমালোচনা করলেও, সুপ্রিম কমান্ডার আয়াতুল্লাহ আলী খামেনি যখন এই চুক্তির প্রতি সমর্থন প্রকাশ করেন, তখন সেটি সর্বজনের পছন্দে পরিণত হয়।

আবার অনেক বিশ্লেষকের মতে, হাসান রুহানির মতো সংস্কারপন্থীদের তুলে আনার মাধ্যমে সুপ্রিম কমান্ডার আলী খামেনি আসলে সংস্কারপন্থীদের কিছুটা সন্তুষ্ট করতে চেয়েছেন। হাসান রুহানি কিছু পরিবর্তন আনতে পেরেছিলেন, আবার অনেক পরিবর্তনের কাজ থেকে রক্ষণশীলদের বাধায় তাকে ফিরে আসতে হয়েছে। তার সাথে রক্ষণশীলদের বারবার সংঘাত হয়েছে, পরমাণু চুক্তি নিয়ে দ্বন্দ্বের প্রকাশ ঘটেছে রেভ্যলুশনারি গার্ডের সাথেও।

গণতন্ত্র পরিমাপ করা সবসময়ই কঠিন। কিন্তু, কিছু সূচক আমাদেরকে ইরানের গণতন্ত্রের ব্যাপারে ধারণা দিতে পারে। পলিটি ফোর ইরানকে চিহ্নিত করেছে চীন আর কিউবার মতো পূর্ণ স্বৈরতান্ত্রিক রাষ্ট্র হিসেবে, ভ্যারাইটি অভ ডেমোক্রেসির ইনডেক্সে ১-এর মধ্যে ০.২৯ স্কোর করেছে ইরান। এই সূচকে ইরানের গণতন্ত্র ইউক্রেন ও তিউনিসিয়ার গণতন্ত্রের চেয়ে মানের দিক থেকে খারাপ।

দুটি সূচক আসলে বিপ্লবের অপ্রত্যাশিত ফলগুলোকে সামনে নিয়ে আসে। কিছু সূচকে ইরানকে দুর্বল গণতন্ত্র হিসেবে দেখানো হচ্ছে, কিছু সূচকে পূর্ণ স্বৈরতন্ত্র হিসেবে। এই সূচকগুলো ইরানের ক্ষমতা কাঠামোতে তেমন কোনো প্রভাব ফেলে না, তৈরি করে না নৈতিক সংকটও। কিন্তু এরপরও, নির্বাচনের গুরুত্ব থেকেই যায়, সেটা ইরান হোক, কিংবা বিশ্বের অন্য কোনো প্রান্তের দেশই হোক।

ম্যাক্স ফিশার এবং আমান্দা তাঊবের লেখা এই আর্টিকেলটি প্রথম প্রকাশিত হয় দ্য নিউ ইউর্ক টাইমসে। রোর বাংলার পাঠকদের জন্য সেটি বাংলায় অনুবাদ করা হয়েছে।