সময়ই সবচেয়ে বড় গল্পকার, সবচেয়ে বড় ঔপন্যাসিক। পৃথিবীর প্রতিটি প্রান্তে সময়ের হাত ধরেই লেখা হয়েছে ইতিহাসের অমূল্য গল্পগুলো, সময়ের কালিতে মানব পড়েছে পৃথিবীর আদি সত্যের কথাগুলো। সময়ের পরিবর্তনে মানুষ দেখেছে খন্ডিত হতে পৃথিবীকে, রাষ্ট্র ও জাতির নামে মানব থেকে আলাদা করতে মানবকে।

এই একই পৃথিবীর সন্তান হয়েও তাই মানুষের সাথে মানুষের কত ভেদাভেদ, কত রাগ-ক্ষোভ, মান-অভিমান আর ঘৃণা! একসময় কেবল আত্মরক্ষা, আহারের চিন্তায় ব্যস্ত মানব সময়ের ফেরেই আজ এমন ক্ষমতার লোভে উন্মত্ত, প্রতিপত্তির জন্য দিশাহারা। ক্ষমতালোভী মানুষেরা যুগে যুগে মানুষের মাঝে ঘটিয়েছে বিচ্ছেদ, তুলে দিয়েছে বিদ্বেষের দেয়াল, নিজেদের সুবিধার জন্য নির্ধারণ করেছে মানুষের সাথে মানুষের সীমানা। কিন্তু সাধারণ, ছা-পোষা, খেটে খাওয়া মানুষের হৃদয়ের মরুকরণ কি তারা আদতে করতে পেরেছে? সীমানার ওপারে তারই মতো যে আপনজন মানুষের রয়ে যায় তাকে কি অতো সহজেই ভুলিয়ে দিতে পারে ভাগ বাটোয়ারার রাজনীতি? এতদিন যে দেশ ছিলো পরম আপন, যে দেশকে আপন মাতৃভূমি বলে জেনে এসেছে, সেই ভূমিকে কি সেই মাটির মানুষেরা ত্যাগ করতে পারে ক্ষমতা ও সুবিধার এই অজুহাতে?

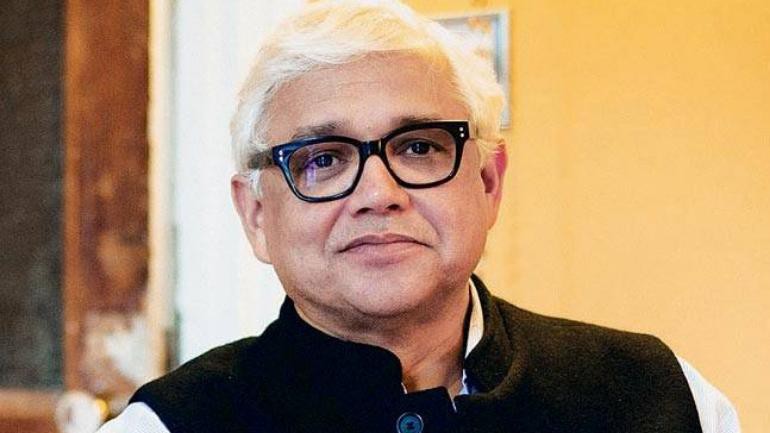

স্বভূমির বিভাজন আর সেই ক্রান্তিলগ্নের সাক্ষী মানুষদের গল্প দিয়ে স্বনামধন্য ভারতীয় লেখক অমিতাভ ঘোষ সাজিয়েছেন তার বিখ্যাত উপন্যাস ‘দ্য শ্যাডো লাইনস’। ১৯৮৪ সালে ভারতে ইন্দিরা হত্যাকান্ডের পর এই উপন্যাস লেখা শুরু করেন লেখক। ভারতে সেসময়কার পরিস্থিতি, বিশেষ করে দিল্লিসহ অন্যান্য শহর ছড়িয়ে পড়া দাঙ্গা এই উপন্যাসের লেখনীতে জ্বালানির ভূমিকা পালন করে। ‘দ্য শ্যাডো লাইনস’ ভারত-পাকিস্তান ভাগ ও বিভাজনকালীন ভয়াবহতার সেই সময়ের প্রেক্ষাপটে রচিত অনবদ্য এক সাহিত্যকর্ম। ইতিহাসের এক দাঙ্গার সময়ে অমিতাভ ঘোষ তার কলমের কালিতে তুলে আনেন আরেক দাঙ্গার ভয়াবহতা আর বিধ্বস্ত মানবিকতা।

মানচিত্রকে হয়তো টুকরো করা যায়, মানুষের জন্য এঁকে দেওয়া যায় শয়ে শয়ে সীমানা, সীমানায় তুলে দেওয়া যায় কাঁটাতার, গতিকে করা যায় রুদ্ধ, সীমাবদ্ধ করা যায় মানবে মানবে বিস্তারকে। কিন্তু এত কিছু করেও কি নিয়ন্ত্রণ করা যায় মানুষের অনুভূতি ও স্মৃতিকে? অভিজ্ঞতার অনুভব কি আলাদা করা যায় কাঁটাতারের বেড়ার এপার-ওপার হিসেবে? নাকি জাতীয়তাবাদ আর রাজনীতির মরুকরণে আদৌ আছে সাধারণের মুক্তি? নাকি সহিংসতার কোলে বসে এটা নিয়ে আসে কেবল আরো আরো ভাঙার হাঁকডাক?

জাতির নামে, ধর্ম-বর্ণ আর ভাষা-সংস্কৃতির নামের এত এত বিভক্তি তো থামাতে পারেনি ক্ষুধা, বঞ্চনা আর ঘৃণার চাষাবাদকে। বরং সুবিধাবাদী, ভোগবাদী ধনীরাই তাতে লাভবান হয়েছে বেশি, সমস্ত পার্থক্য উপেক্ষা করে দেশে দেশে অর্থ আর ক্ষমতারই থাকে একতার মিলবন্ধন। তাদের লাভের জন্য ভাঙাগড়ার খেলায় বলি হয় সাধারণ মানুষ, পথেঘাটে মারা পড়ে মানবিকতা, হৃদয়ে হৃদয়ে হয় বিষের চাষাবাদ। এই ধারাটিই নিজের উপন্যাসের মাধ্যমে ফুটিয়ে তুলেছেন অমিতাভ ঘোষ। একদিকে যেমন ভারতীয় উপমহাদেশের এই জটিল পরিস্থিতিকে তিনি তুলে ধরেছেন, অন্যদিকে এই একই উপন্যাসে তুলনামূলক ছোট পরিসরে হলেও পাঠকের সামনে এনেছেন দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ পরবর্তী ইউরোপের বিধ্বস্ত-দিকভ্রান্ত সমাজব্যবস্থাকে।

লক্ষ্যহীন ইউরোপের পরিবারগুলো ও সমাজব্যবস্থা তখন নানাদিকে ভাঙছে ও ছুটছে, মানুষের মন সেখানে অস্থির, নিরাপত্তাহীন, ক্লান্ত ও শ্রান্ত। সম্ভবত লেখকের বেড়ে ওঠা ও পড়াশোনা ভারত, বাংলাদেশ, শ্রীলংকা, ইরান, ইংল্যান্ডের মতো এক বিশ্বজনীন পরিমন্ডলে হয়েছে বলেই লেখক এত চমৎকারভাবে মানুষের মন, অনুভূতি ও অভিজ্ঞতার বিশ্বজনীন রূপটি তার এই এক সাহিত্যকর্মেই তুলে ধরতে পেরেছেন। গল্প শুরু হয় যখন আশির দশকের শুরুতে লন্ডনে বসে বেনামী ব্যক্তি তার ঠাকুরমা, পরিবার ও দেশভাগের সময়কার কথা বলতে থাকে।

১৯০২ সালে অবিভক্ত ব্রিটিশ ইন্ডিয়ার ঢাকাতে জন্মগ্রহণ করেন বক্তার ঠাম্মা, কিশোরী বয়সে দেখেন নিজের বৃহৎ একান্নবর্তী পরিবার ভাগ হয়ে তার বাবা আর জ্যাঠামশাই কীভাবে বাড়ির মাঝে দেয়াল তুলে দেয়। ভাগাভাগি দেখার শুরুটা তখনই।

ব্যক্তিজীবনে ঠাম্মা স্বামীর সাথে কলকাতায় চলে আসেন, বোন মায়াদেবী চলে যায় লন্ডনে। ব্রিটিশবিরোধী আন্দোলনের সাথে সরাসরি জড়িত ঠাম্মাকে দেশবিভাগ প্রাথমিক পর্যায়ে তেমন নাড়া দেয় না। অন্যদিকে মায়াদেবীর ছেলে ত্রিদিব এই উপন্যাসের আরেক গুরুত্বপূর্ণ চরিত্র, যে তার পরিবারের সাথে নয় বছর বয়সেই লন্ডনে চলে যায় এবং যার শৈশব কাটে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে ইউরোপের বোমা বিধ্বস্ত এলাকাগুলো ঘুরে আর আধুনিক গান শুনে। ১৯৪০ সালে বোমার আঘাতে লন্ডনে পারিবারিক বন্ধুর মৃত্যু ও ঘরবাড়ি ধ্বংসের পর ত্রিদিবের পরিবার ইন্ডিয়া চলে আসে।

যুদ্ধ, দেশ আর ভ্রমণ বিষয়ে ত্রিদিবের দারুণ সব অভিজ্ঞতা আর জ্ঞান উপন্যাসের বক্তাকে সব সময় মুগ্ধ করে রাখে। বক্তা যদিও কলকাতার বাইরে কখনো যায়নি তবু ত্রিদিবের কাছে নিজের কল্পনাকে বাইরের জগতের মতো সত্য বলে জেনে ত্রিদিবের অভিজ্ঞতা আর নিজের কল্পনার জোরে বাইরের পৃথিবীকে চিনেছে সে বহুদূর। ইলা, উপন্যাসের এক অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ চরিত্র, কম বয়সী হয়েও কল্পনার জগত থেকে বহু দূরে বাস করে। এই ইলাকেই দেখা যায় লন্ডনের বাস্তববাদী পরিবেশে বেড়ে উঠেও ইন্ডিয়ায় এসে নিজের বানানো গল্পের কারণে কেঁদে ভেঙে পড়তে এবং জানান দিতে যে, মানসিকভাবে সে কত দুর্বল। আরেক গুরুত্বপূর্ণ চরিত্র ত্রিদিবের আকাঙ্ক্ষিত নারী মে, যে কি না চায় যুদ্ধের ধ্বংসস্তূপের উপরে দাঁড়িয়ে প্রেমিকের সাথে নিজের কামনা চরিতার্থ করতে, যেমনটি তাকে একসময় স্বপ্ন দেখিয়েছিলো ত্রিদিব। কিন্তু দুজনই তাদের চাওয়াতে থেকে যায় অসম্পূর্ণ, অনিশ্চিত। যুদ্ধকালীন ও তার পরবর্তী সময়ে ইউরোপের সমাজ ও মানুষের মনের অনিশ্চয়তা, অপূর্ণতা, অস্থিরতা, ব্যর্থ আবেগ আর হাহাকার ফুটে ওঠে লেখকের এই তুলনামূলক ছোট কিন্তু তাৎপর্যপূর্ণ চরিত্রগুলোর মধ্য দিয়ে।

তবে উপন্যাসটির সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা হিসেবে তুলে ধরা হয় ঠাম্মা আর ত্রিদিবের ঢাকা থাকাকালীন সময় ঘটে যাওয়া মর্মান্তিক দাঙ্গাকে। দেশভাগের ফলে বিভাজিত হয়ে যাওয়া পরিবারকে আরেকবার এক করার উদ্দেশ্যে এবং পিতৃতুল্য বৃদ্ধ জ্যাঠামশাইকে নিজের কাছে নিয়ে আসার জন্য ত্রিদিব, মে আর অন্যান্যদের সাথে নিয়ে ঢাকা যায় ঠাম্মা। সময়টা সাতচল্লিশের পরের উত্তাল সময়, ঘৃণার বিষবাষ্পে তখন এই উপমহাদেশের বাতাস বিষাক্ত।

জ্যাঠামশাইয়ের সাথে দেখা করতে যাওয়ার সময় ঠাম্মারা সাক্ষী হয় এক ভয়ংকর জনরোষের। দাঙ্গার নামে কিছু হিংস্র মানুষের হাতে নির্মমভাবে খুন হয় জ্যাঠামশাই, ত্রিদিব আর দরিদ্র মুসলিম রিকশাচালক খলিল। ঢাকার ফেরার অংশটুকু সম্পূর্ণ উপন্যাসটির সবচেয়ে অর্থবহ অংশ এই কারণে যে এটা একই সাথে বিভিন্ন শ্রেণীর ও বয়সের মানুষের কাছে দাঙ্গার নানারূপ তুলে ধরে। ঠাম্মার কাছে প্রথমে এই দাঙ্গা কিছু বিচ্ছিন্ন গণ্ডগোল মনে হলেও পরে তা-ই তার জীবনে সবচেয়ে গাঢ় দাগ কেটে যায়, আর তাকে সারাজীবনের জন্য বদলে দেয়। দেখা যায়, জ্যাঠামশাইয়ের মতো অসুস্থ দুর্বল বৃদ্ধ, যার কি না নিজের স্বাস্থ্য ও পৈতৃকভিটা ছাড়া আর কোনো কিছু নেই, সে-ও রক্ষা পায় না নৃশংসতার হাত থেকে।

দরিদ্র খলিল এখানে চিত্রায়িত হয়েছে সেই সমস্ত হতদরিদ্র মানুষের প্রতীক হিসেবে, যারা কেবল তাদের ধর্মের কারণে নিজেদের বাস্তুভিটা থেকে উচ্ছেদ হয়ে অন্যের দেশের, অন্যের দয়ার জীবন মেনে নিতে বাধ্য হয়েছে। এই বই আমাদের জানিয়ে দেয় ঘৃণার বিষে নীল আর হিংস্রতার উৎসবে মাতোয়ারা মানুষ কাউকে ছাড় দেয় না। যে দাঙ্গায় হিন্দু ত্রিদিব ও জজ্যাঠামশাই মারা যায়, সেই একই দাঙ্গায় মুসলিম খলিলও নৃশংসভাবে খুন হয়। কিন্তু রাজনীতি আর বিদ্বেষময় সময়ে কি যুগ যুগ ধরে পাশাপাশি বসবাস করে আসা সাধারণ হিন্দু-মুসলিমের সেই সম্প্রীতি কি সবটাই শেষ হয়ে গিয়েছিলো?

পাঠক সেই প্রশ্নের উত্তর পায় দারিদ্রে আশ্রিত খলিল ও তার পরিবারের ওপর জ্যাঠামশাইয়ের নির্ভরতা আর ভরসার অংশটুকু থেকে। নিজের পরিবারকে চিনতে না পারলে সে খলিলের সাথে থাকার ও তার সেবার ওপর নির্ভর করার ব্যাপারে নিশ্চিন্ত থাকে। ঠাম্মাদেরও ঢাকায় আসার পর নিরাপদে নিয়ে আসে সাইফুদ্দিন নামের আরেক মুসলিম। লেখক তার উপন্যাসে খুব সুন্দর করে তুলে এনেছেন দাঙ্গা আর রাজনীতির বাইরের সাধারণ হিন্দু-মুসলিমের আবহমান স্নেহের বন্ধনকে।

বইয়ের শেষের দিকে দেখা যায় যে যার পৃথিবীতে ফিরে যায়, জীবন এগোতে থাকে। কিন্তু ঠাম্মা আমৃত্যু কখনো ভুলতে পারে না দাঙ্গার নৃশংসতাকে, পারে না প্রত্যক্ষদর্শী অন্য কেউ। সীমান্তের কালো রেখা মানুুুষগুলোর জীবনে ও মনে চিরকালের মতো কালো দাগ এঁকে দেয়। লন্ডনের আধুনিক জীবন এগোতে থাকে লক্ষ্যহীনভাবে, সেখানে মূল্যবোধ ও আদর্শের জায়গা সামান্যই। মূলত বইটি মানুষের জটিল মনস্তত্ত্ব ও সময়ের ক্রান্তিলগ্ন উভয়ের উপরেই লেখকের চিন্তাশীলতার আলো ফেলা সাহিত্যের এক অনন্য নিদর্শন। কীভাবে মানুষের দ্বারা সময় আক্রান্ত হয় আর কীভাবে সময় মানুষকে বদলে দিতে পারে চিরতরে সেই মহাগল্পের সাথেই পরিচয় করায় অমিতাভ ঘোষের ‘দ্য শ্যাডো লাইনস’।