শুরুর আগে

মহামারী কোভিড-১৯ এর কারণে বৈজ্ঞানিক কিছু বিষয় আমাদের কাছে বেশ পরিচিত হয়ে উঠেছে। তেমনই একটি বিষয় হচ্ছে ক্লিনিক্যাল ট্রায়াল। একটা প্রতিষেধক বা টীকা বাজারে আসার আগে তার ক্লিনিক্যাল ট্রায়াল চালানো হয়। প্রতিষেধক বা টীকা আবিষ্কারের অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটি ধাপ এই প্রক্রিয়া। সেই ১৯৮১ সালের এইচআইভি মহামারী থেকে শুরু করে বর্তমান কোভিড-১৯ এর সময়েও, অনেকবার একটা প্রশ্ন উঠেছে। রাসায়নিক বা ওষুধ দেখে মনে হচ্ছে এটি কার্যকরী, ফুড এন্ড ড্রাগ অ্যাডমিনিস্ট্রেশন (FDA) তা ব্যবহারের অনুমতি দিচ্ছে না কেন? মানুষ মারা যাচ্ছে, অথচ ক্লিনিক্যাল ট্রায়াল চালাতে গিয়ে নষ্ট হচ্ছে সময়। কেন এভাবে সময় নষ্ট করা হচ্ছে?

স্বয়ং যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প তার বক্তব্যে বিভিন্ন সময় ‘সম্ভাব্য’ প্রতিষেধকের কার্যকারিতার কথা বলেছেন। বলেছেন, ‘এই রাসায়নিক চাইলেই বাজারে ছাড়া যায়। তার পাশে দাঁড়িয়ে থাকা অ্যান্থনি ফাউচি অবশ্য প্রতিবারই সবাইকে সাবধান করে দিয়ে বলেছেন, এগুলো এখনো অনুমোদন পায়নি। আপনারা নিজে থেকে এসব ওষুধ খাবেন না।’ তার বলা কথাগুলো যে ঠিক ছিল, আমরা তার প্রমাণ পেয়েছি। কোভিড-১৯ থেকে সেরে উঠার আশায় হাইড্রোক্সিক্লোরোকুইন খেয়ে মানুষ মারা গেছে।

ক্লিনিক্যাল ট্রায়াল কী?

সহজ করে বললে, কিছু স্বেচ্ছাসেবীর ওপরে নতুন আবিষ্কৃত কোনো ড্রাগ বা ট্রিটমেন্ট চালিয়ে দেখা, জিনিসটা কতটা কার্যকরী। সেই সঙ্গে এর ক্ষতিকর প্রভাবও নির্ণয় করা হয় ক্লিনিক্যাল ট্রায়ালে।

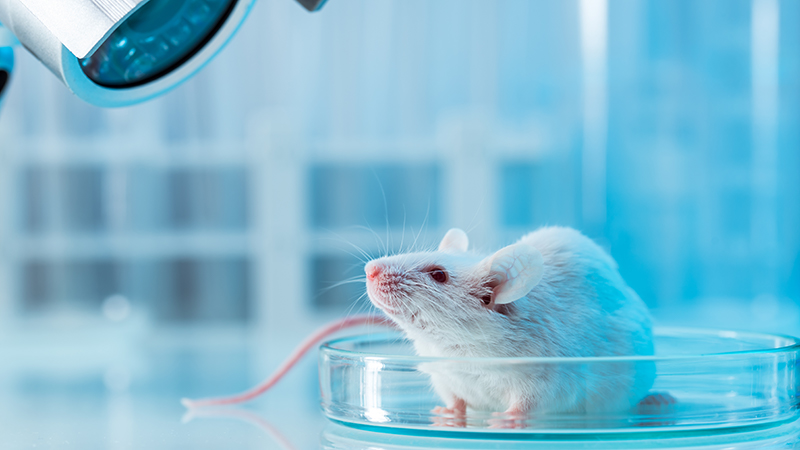

প্রিক্লিনিক্যাল ট্রায়াল

প্রশ্ন আসে, চাইলেই কি যে কেউ ক্লিনিক্যাল ট্রায়াল চালাতে পারে? উত্তর হচ্ছে, না। একটা নতুন ড্রাগ আবিষ্কার করার পরে, সেটার ‘অ্যানিমেল টেস্টিং’ করা হয়। একে প্রিক্লিনিক্যাল ট্রায়ালও বলে। ইঁদুর বা এরকম কোনো প্রাণীর ওপরে নতুন ড্রাগ বা ট্রিটমেন্ট প্রয়োগ করা হয়। এ সময় এর ডোজ এবং টক্সিসিটি লেভেল (কতটা ক্ষতিকারক), সেটা নির্ণয় করা হয়। নতুন ড্রাগটি ‘টেস্ট সাবজেক্ট’-এর ক্ষতি না করলে, বিস্তারিত তথ্যসহ এর ক্লিনিক্যাল ট্রায়াল চালানোর অনুমতি চাওয়া হয় এফডিএর কাছে। এ সময় স্বেচ্ছাসেবী নির্বাচন, তাদের লিখিত অনুমতি ইত্যাদি নিতে হয়। সবকিছু ঠিকঠাক হলেই কেবল অনুমতি মেলে ক্লিনিক্যাল ট্রায়ালের।

কীভাবে কাজ করে?

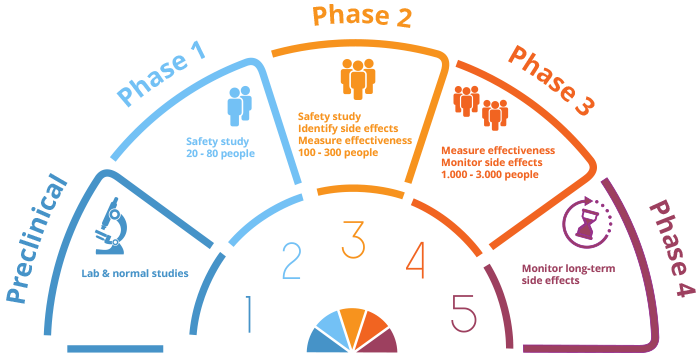

ক্লিনিক্যাল ট্রায়াল ৪টি ধাপে সংগঠিত হয়। এদের নাম যথাক্রমে ফেইজ-১ থেকে ফেইজ-৪।

ফেইজ-১: ২০-৮০ জন স্বেচ্ছাসেবীর ওপরে এই ট্রায়াল চালানো হয়। এ সময় প্রিক্লিনিক্যাল ট্রায়াল থেকে পাওয়া তথ্য অনুসারে ওষুধের ডোজ, এর সাইড ইফেক্ট, ওষুধ স্বেচ্ছাসেবীদের কোনো ক্ষতি করছে কি না- এসব ব্যাপার নিশ্চিত করা হয়।

ফেইজ-২: এক্ষেত্রে পুরো প্রক্রিয়াটিই আবারো পরীক্ষা করে দেখা হয় ১০০-৩০০ জন মানুষের ওপরে।

ফেইজ-৩: এবারে পুরো প্রক্রিয়াটি ১,০০০-৩,০০০ মানুষের ওপরে চালানো হয়। এটি কতটা কার্যকর ও প্রচলিত আর কোনো ড্রাগ থাকলে, সে তুলনায় নতুন ড্রাগটি কেমন কাজ করে-তা খতিয়ে দেখা হয় এই ধাপে।

মূলত এটিই ক্লিনিক্যাল ট্রায়ালের সর্বশেষ ধাপ। এখানে একটা কথা বলে রাখা দরকার, স্বেচ্ছাসেবীদের সংখ্যা আরো অনেক বেশিও হতে পারে প্রয়োজনে। আসলে, প্রচুর ডাটা না পেলে, বিভিন্ন মানুষের শরীর কীভাবে প্রতিক্রিয়া দেখাচ্ছে- এ ব্যাপারে নিশ্চিত না হতে পারলে ড্রাগের কার্যকারিতার ব্যাপারে নিশ্চিত হওয়া কঠিন।

ফেইজ-৪: এতক্ষণে মোটামুটি নিশ্চিত যে, ওষুধটি কাজ করে। কিন্তু বিভিন্ন পরিবেশে (বিভিন্ন দেশের) মানুষের ওপর এটি কীভাবে কাজ করে, ডোজের মাত্রা বাড়ানো বা কমানো প্রয়োজন কি না ইত্যাদি এই ধাপে খতিয়ে দেখা হয়। এই ধাপটি কখনোই পুরোপুরি শেষ হয় না। ব্যবহারকারীদের থেকে প্রাপ্ত ডাটা ব্যবহার করে ড্রাগটিকে সময়ে সময়ে আরো উন্নত করার চেষ্টা চলতেই থাকে, জীবনভর।

ডাটাগুলো যে ভুল বা মিথ্যে না, তা নিশ্চিত হওয়ার উপায় কী?

বিজ্ঞানীরা এ ব্যাপারটা নিয়ে চিন্তা করেছেন। যদি এমন হয় যে, টেস্ট সাবজেক্ট ওষুধটি কাজ করছে কি না, সে ব্যাপারে মিথ্যে তথ্য দিচ্ছে? বা, যে গবেষক পরীক্ষা চালাচ্ছেন, তিনি ভুল তথ্য দিচ্ছেন? শুধু তার বা তাদের মুখের কথাই কি বিশ্বাস করে নিতে হবে? বিজ্ঞানের সবচেয়ে বড় কথা হলো, মানুষ যেহেতু ভুল-ত্রুটির ঊর্ধ্বে নয়, কাজেই তার কথা সরাসরি সত্যি বলে ধরে নেয়া যাবে না। পরীক্ষা করে দেখতে হবে। সেজন্য, ক্লিনিক্যাল ট্রায়াল ডিজাইন করার ২টি প্রচলিত পদ্ধতি আছে।

১. র্যান্ডোমাইজড: এখানে যেসব টেস্ট সাবজেক্ট থাকেন, মানে যাদের ওপরে ওষুধটি প্রয়োগ করা হবে, তারা কেউ জানেন না যে তারা ওষুধ নিচ্ছেন, নাকি সাধারণ কোনো তরল নিচ্ছেন। একটা উদাহরণ দিলে ব্যাপারটা ভালোভাবে বোঝা যাবে। ধরা যাক, নতুন একটি তরল ড্রাগের পরীক্ষা চলছে। এক্ষেত্রে, টেস্ট সাবজেক্টকে জানানো হয় না, তাকে সেই ড্রাগ দেয়া হয়েছে, নাকি সাধারণ তরল, স্যালাইন বা অন্যকিছু দেয়া হয়েছে। এই ব্যাপারটিকে বলা হয় প্লাসিবো। প্লাসিবো মানে, প্রয়োগকৃত জিনিসটি ওষুধ না হলেও, সাবজেক্ট যদি মানসিকভাবে ধরে নেন তাকে ওষুধ দেয়া হয়েছে ও তিনি সুস্থ হয়ে উঠছেন, তাহলে তার শরীরের কিছুটা উন্নতি হতে পারে।

এখানে সাধারণ যে তরলই দেয়া হোক, সেটি নিরপেক্ষ ধরনের তরল হয়। অর্থাৎ, সাবজেক্টের দেহে বাস্তবে এটি কোনো প্রভাব ফেলে না। যেহেতু সাবজেক্ট নিজেই জানেন না, তাই তার মতামত মিথ্যে হওয়ার কোনো সুযোগ থাকে না। তাছাড়াও, এতে করে টেস্ট ড্রাগ দেয়ার ফলে শরীরের প্রতিক্রিয়া ও একই পরিবেশে প্লাসিবো ইফেক্টের ফলে শরীরের প্রতিক্রিয়া তুলনা করে দেখা যায়।

২. ব্লাইন্ড: এক্ষেত্রে সাবজেক্ট জানেন না, তিনি টেস্ট ড্রাগ নিচ্ছেন নাকি প্লাসিবো নিচ্ছেন। সেই সঙ্গে, সাবজেক্ট কতটুকু ডোজ নিচ্ছেন, সেটাও জানেন না। আবার, টেস্ট ড্রাগের যদি একাধিক প্রকার (variation) থাকে, তাহলে সেটাও সাবজেক্ট থেকে গোপন রাখা হয়।

ট্রায়াল আরো নিখুঁত করার জন্য আরেকটি পদ্ধতি আছে। এক্ষেত্রে ড্রাগ প্রয়োগ করেন তৃতীয় কোনো পক্ষ। যাদের কাছে রিসার্চাররা একই সঙ্গে টেস্ট ড্রাগ ও প্লাসিবো তুলে দেন। এতে করে শুধু সাবজেক্টই না, গবেষকরাও জানেন না, কাকে টেস্ট ড্রাগ আর কাকে প্লাসিবো দেয়া হয়েছে। ফলে তারা যখন সাবজেক্টদের কাছ থেকে প্রতিক্রিয়া রেকর্ড করেন, কোনোভাবেই তারা সেখানে ভুল বা মিথ্যে তথ্য দিতে পারেন না। এই প্রক্রিয়াটিকে বলে ডাবল ব্লাইন্ড। মোটামুটি ৫০ শতাংশ সাবজেক্টকে প্লাসিবো ও বাকি ৫০ শতাংশ সাবজেক্টকে টেস্ট ড্রাগ দেয়া হয়।

এটাকে আরো নিখুঁত করার জন্য ‘ডাবল-ডামি’ নামে আরেকটি প্রক্রিয়া ব্যবহার করা হয়। এক্ষেত্রে, একই সাবজেক্টকে নির্দিষ্ট কিছু সময় (কয়েকদিন হতে পারে) ডাবল ব্লাইন্ড পদ্ধতিতে টেস্ট ড্রাগ দেয়া হয়, আবার পরবর্তী কিছু নির্দিষ্ট সময় প্লাসিবো দেয়া হয়। ফলে, এক্ষেত্রে ভুল ফলাফল রেকর্ড করা বা তথ্যে কোনোরকম ভুল ঢোকানোর সুযোগ আরো কমে যায়।

এই এত কিছু করার পেছনে একটাই কারণ। এটা নিশ্চিত করা যে, পৃথিবীজুড়ে কোনো ক্ষতিকারক ড্রাগ যেন ছড়িয়ে না পড়ে। কারণ, একটি ভুল ড্রাগ ছড়িয়ে পড়ার ফলে মারা যেতে পারে অনেক মানুষ। সারাজীবনের জন্য বিকলাঙ্গ হয়ে যেতে পারে একটি প্রজন্ম। এটি যে শুধুও আশঙ্কা, তা নয়। ইতিহাসে এর বাস্তব উদাহরণ আছে।

থ্যালিডোমাইড নামে এক রাসায়নিকের ভুল প্রয়োগের ফলে বিকলাঙ্গ হয়ে গিয়েছিল পুরো একটি প্রজন্ম। কেবল সরকারি হিসেবেই, পৃথিবী জুড়ে জন্মের আগে বা জন্মের সময় মারা গিয়েছিল ১,২৩,০০০ শিশু। (বিস্তারিত পড়ার জন্য এখানে ক্লিক করুন।)

কথা হলো, সেজন্য কি সম্ভাবনাময় একটি ড্রাগ মুমূর্ষু রোগীদেরও দেয়া হবে না? এখানে একটি নৈতিক দ্বন্ধের জায়গা আছে। রোগী মুমূর্ষু না হলে, এই ড্রাগ ছাড়াও তার হয়তো বাঁচার সুযোগ আছে। কিন্তু ড্রাগ দিলে সে হয়তো মারা যাবে। কিন্তু এমন পরিস্থিতিতে, যেখানে এই ড্রাগ না দিলেও রোগী মারা যাবে, সেক্ষেত্রে কী করা উচিত? এই প্রশ্নের হাত ধরেই আবির্ভাব ঘটেছে প্যারালাল ট্র্যাকের।

প্যারালাল ট্র্যাক

৯০ এর দশকের আগে প্যারালাল ট্র্যাক নামে কিছু ছিল না। ১৯৮১ সালে এইডস মহামারীর সময় অনেক মানুষ টেস্ট ড্রাগ ব্যবহারের সুযোগের জন্য বিক্ষোভ শুরু করে। সে সময় এইডস গবেষণারত যুক্তরাষ্ট্রের রাষ্ট্রীয় গবেষক দলের প্রধান ছিলেন ড. অ্যান্থনি ফাউচি।

একদিন, একদল একটিভিস্ট ন্যাশনাল ইন্সটিটিউট অব হেলথের ক্যাম্পাসে এসে বিক্ষোভ শুরু করলেন। তারা জবাবদিহিতা চান, কেন ক্লিনিক্যাল ট্রায়ালের ড্রাগগুলো আক্রান্তদের দেয়া হচ্ছে না? ফাউচি সিকিউরিটি বা পুলিশ ডেকে বিক্ষোভ নিয়ন্ত্রণের চেষ্টা করেননি। তিনি বিক্ষোভকারীদের দলনেতার সব কথা শুনলেন। তাকে বুঝিয়ে বললেন, কেন ইচ্ছে হলেই পরীক্ষা-নিরীক্ষা ছাড়া নতুন ড্রাগ কাউকে দিয়ে দেয়া যায় না।

এর কিছুদিন পরে ফাউচি গেলেন প্রজেক্ট ইনফর্ম দেখতে। যদিও সরাসরি কোনো প্রতিষেধক নেই, তবু এইডস রোগীদের যথাসম্ভব চিকিৎসা দেয়ার চেষ্টা করে তারা। ফাউচি দেখলেন, অনেক রোগীই চিকিৎসার অভাবে অন্ধ হয়ে যাচ্ছে। মারা যাচ্ছে প্রচণ্ড যন্ত্রণা পেয়ে। তিনি ভাবলেন, নির্ধারিত মানদণ্ডে উৎরে যেতে পারেনি বলে এরা ক্লিনিক্যাল ট্রায়ালের ড্রাগ পাচ্ছে না। কিন্তু ড্রাগ পেলে এরা সর্বোচ্চ মারা যাবে, ড্রাগ না পেয়েও সেই ভুগে মারা যাচ্ছে। তাহলে কেন তারা এই সুবিধা থেকে বঞ্চিত হবে?

এফডিএ প্রথমে মানতে না পারলেও, কিছুদিনের মধ্যেই শুরু হলো আক্রান্তদের নির্দিষ্ট পরিসরে ক্লিনিক্যাল ট্রায়ালের ড্রাগ দেয়া। এরই নাম ‘প্যারালাল ট্র্যাক’। ১৯৯০ সালের দিকে এটি আনুষ্ঠানিক অনুমতিও পেয়ে গেল। এখন হর-হামেশা এই প্যারালাল ট্র্যাক পদ্ধতি ব্যবহার করা হয়। (অ্যান্থনি ফাউচিকে নিয়ে পড়তে এখানে ক্লিক করুন।)

বর্তমানে কোভিড-১৯ এর একাধিক ড্রাগের ক্লিনিক্যাল ট্রায়াল চলছে। ক্লিনিক্যাল ট্রায়াল বেশ দীর্ঘ একটি প্রক্রিয়া। মাসের পর মাস, কখনো বছরও পেরিয়ে যায় এটি শেষ হতে। ট্রায়াল শেষ হলেই শুধু হয় না। পোস্ট-এপ্রুভাল বা বাজারজাতের অনুমতি-পূর্ব আরো কিছু রিসার্চ করা হয়। (একে অবশ্য ফেইজ-৪ এর অন্তর্ভুক্ত বলেও ধরে নেয়া যায়।) এফডিএ পুরো ব্যাপারটাকে আবার রিভিউ করে। তারপর, কিছু দেশে এটি প্রথমে সীমিত পরিসরে বাজারজাত করা হয়। এরপরে আসে এর পূর্ণ বাজারজাতকরণ।

সংবাদপত্রের খবর দেখে যতই মনে হোক, ‘সম্ভাব্য’ একটি ওষুধ কেন বাজারজাত করা হচ্ছে না, ক্লিনিক্যাল ট্রায়াল সম্পন্ন না করে এটা করা কোনোভাবেই সম্ভব নয়, এবং সেটা নৈতিকও নয়। আগেই যেমন বলেছি, একটি ভুল ড্রাগ শেষ করে দিতে পারে পুরো একটি প্রজন্ম।

তাই, পুরো মানবজাতিকে বাঁচাতে বিজ্ঞানীরা এরকম দুঃসময়ের নিজের কথা, পরিবারের কথা, মানসিক চাপ ইত্যাদি অগ্রাহ্য করে কাজ করে যান। চেষ্টা করেন, তাদের গবেষণায় যেন কোনো ভুল না থেকে যায়। তাদের মাথায় রাখতে হয়, একটা ছোট্ট ভুলের মাশুল দিতে হতে পারে পুরো মানবজাতিকে।