মানুষের ইতিহাসে বর্তমানের ‘শহুরে মানুষ’ প্রকৃতি আর প্রাণীদের কাছ থেকে সবচেয়ে দূরতম প্রান্তে সরে গেছে। প্রতিদিন একটু একটু করে এই দূরে সরে যাওয়া চলমান। ঢাকা শহরের কথাই ধরা যাক, এই শহরের এক প্রান্ত থেকে আরেক প্রান্তে হেঁটে বেড়ালে চোখে কয়টা আলাদা আলাদা প্রাণীর দেখা মিলবে? মানুষের বাইরে খুব বেশি প্রাণী কি এই শহরে বহাল তবিয়তে বেঁচে আছে? কিংবা আছে গাছপালা?

বিশ্বজুড়েই শহরগুলোতে মানুষের সুবিধাকে প্রাধান্য দিয়ে প্রাণ প্রকৃতিকে ছাঁটাই করা হয়েছে। আমাদের বর্তমান বিশ্বে শহরের সংজ্ঞা হিসেবে এমন ধারণা প্রতিষ্ঠিত হয়েছে যেখানে প্রাণী শুধু চিড়িয়াখানাতেই দেখা যাবে, অন্যত্র সে উৎপাত। এর ফলে গ্রামগুলোতেও যখন নগরায়নের ছোঁয়া লাগছে সেখানেও অবাধে একেকটি বাস্তুসংস্থানের উচ্ছেদ করা হচ্ছে। কিন্তু প্রকৃতির সাথে বিচ্ছিন্ন এই শহর জন্ম দিচ্ছে নানা সমস্যার। এর বাসিন্দারা অজান্তেই শিকার হচ্ছেন নানা সমস্যার। খাদ্য, পানীয়ে বাড়ছে রাসায়নিকের মাত্রা, শহরের অত্যাধিক গরম আর বায়ুদূষণে অকালে প্রাণ হারাচ্ছে মানুষ। মানুষকে তাই তার শহরগুলোকে গড়ে তুলতে হবে নতুনভাবে, প্রাণবৈচিত্র্য রক্ষা করে এবং প্রকৃতির সাথে সমন্বয় করে।

শহরের ধারণা বদলাচ্ছে কীভাবে?

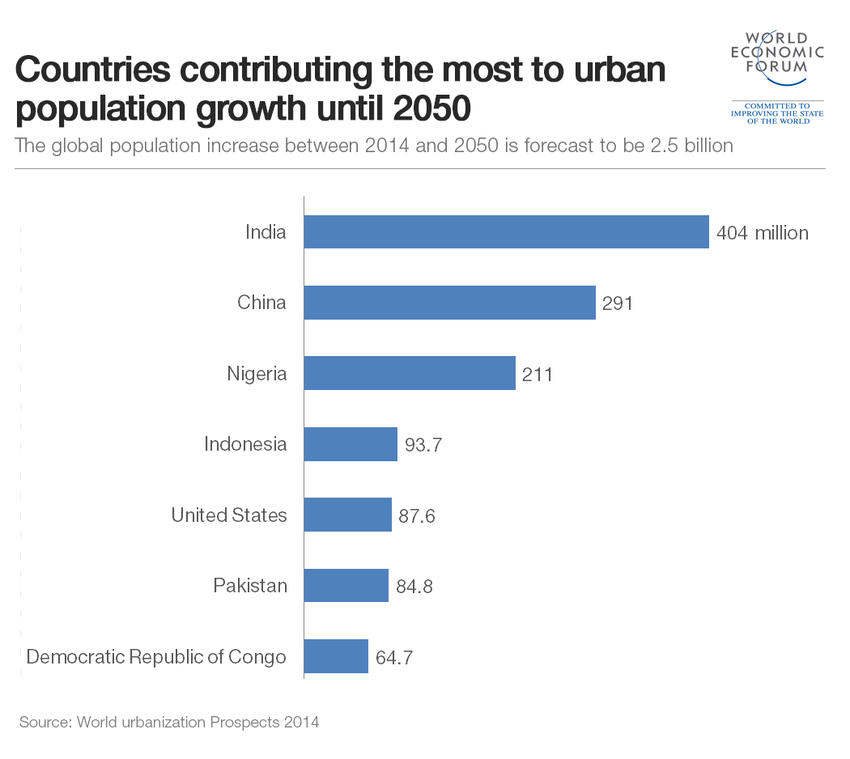

উন্নয়নশীল দেশগুলোতে গ্রামাঞ্চল কমে আসছে। দ্রুত নগরায়নের ফলে শহরের আয়তন বাড়ছে। শহর শুধুই মানুষের আবাসস্থল, জনমনে এই ধারণা প্রতিষ্ঠিত হচ্ছে। নতুন শহর তৈরির বিজ্ঞাপন থেকে শুরু করে পরিকল্পনার ছক সবখানেই প্রাণ প্রকৃতিকে যতটা পারা যায় এড়িয়ে যাওয়া হচ্ছে। শহরে শুধুই থাকবে মানুষ, বড়জোর থাকবে পোষা প্রাণী, এমন ধারণার পক্ষে ধীরে ধীরে সম্মতি উৎপাদন করা হয়েছে উন্নয়নশীল দেশগুলোতে।

এর ফলে নতুন শহর গড়ে তোলার সময়, কিংবা মানুষের সুবিধাকেন্দ্রিক উন্নয়নকে সামনে নিয়ে আসার সময় সেই এলাকায় প্রতিষ্ঠিত বাস্তুসংস্থানের ক্ষতিকে এড়িয়ে যাওয়া হচ্ছে সরাসরি। কোনো এলাকায় রেল লাইন কিংবা কয়লা বিদ্যুৎ কেন্দ্র তৈরি হলে ঐ এলাকার মানুষের কথা চিন্তা করা হচ্ছে, তার শব্দ বা কম্পনে মানুষের ক্ষতির কথা বিবেচনা করা হচ্ছে। কিন্তু মানুষের সাথে একই বাস্তুসংস্থানে থাকা ঐ এলাকার পাখি, গাছ, পোকামাকড়, কাঠবিড়ালির কথা সহজেই এড়িয়ে যাওয়া সম্ভব হচ্ছে। অথচ এই অবস্থা চলতে থাকলে বিশ্বের প্রাণবৈচিত্র্যের আধার উন্নয়নশীল দেশগুলোতে আগামী বিশ থেকে পঁচিশ বছরের মধ্যে মানুষ বাদে আর কিছুই অবশিষ্ট থাকবে না।

যেভাবে হয়ে উঠছে মৃত্যুপুরী

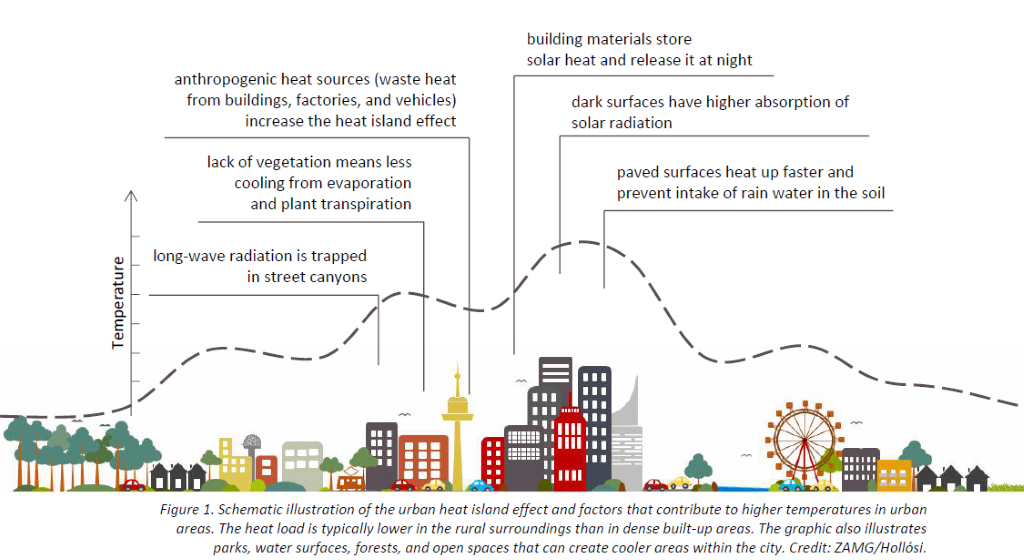

মানুষের সুবিধাকে প্রাধান্য দিয়ে উন্নয়নের ফলে বিশ্বজুড়ে ইতোমধ্যেই শহরগুলোতে নানা সমস্যার সম্মুখীন হচ্ছে মানুষ। এর একটি প্রধান দিক হলো অপ্রত্যাশিতভাবে শহরের তাপমাত্রা বৃদ্ধি। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র তাদের করা হিসেব অনুযায়ী বলছে, শহরাঞ্চলে অপ্রত্যাশিত তাপমাত্রা বৃদ্ধির কারণে মৃত্যুঝুকি অন্য সকল আবহাওয়াজনিত কারণে মৃত্যুঝুকির চেয়ে বেশি। একটি শহরের মাঠ কিংবা খালি জায়গার চেয়ে একটি রড সিমেন্ট দিয়ে নির্মিত অবকাঠামো অনেক বেশি উত্তপ্ত হয়ে উঠছে। এছাড়াও শহরগুলোতে নেই পর্যাপ্ত জলাশয়, বিশ্বজুড়েই শহরগুলোতে বসন্তের শেষ থেকে গ্রীষ্মের মাঝামাঝি সময়ে আগুন লাগার প্রবণতা বাড়ছে, এখানেও মানুষের ক্ষয়ক্ষতি বাড়ছে। এছাড়াও আছে বায়ুদূষণ, বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার হিসেব অনুযায়ী প্রতি বছর বিশ্বজুড়ে ৭০ লাখ মানুষ বায়ুদুষণের প্রত্যক্ষ কিংবা পরোক্ষ ফলাফলে মারা যাচ্ছে।

জৈব বর্জ্য ব্যবস্থাপনা বিশ্বের বড় শহরগুলোতে একটি প্রধান অবকাঠামোগত সমস্যা। উন্নত দেশগুলো ইতোমধ্যেই বর্জ্য থেকে বিদ্যুৎ উৎপাদন সহ অন্যান্য উপায়ে বর্জ্যকে প্রক্রিয়াজাত করার চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে। তবে উন্নয়নশীল দেশগুলোতে অনেকাংশে এই প্রক্রিয়াটি অগোছালো, একটি এলাকা থেকে আরেকটি এলাকায় বর্জ্য স্থানান্তর করা হচ্ছে, কোথাও শহরের বাইরে বর্জ্য ফেলে শহরকে পরিষ্কার রাখার চেষ্টা করা হচ্ছে। এর মাঝে যুক্ত হয়েছে আরেক সমস্যা পলিথিন এবং প্লাস্টিক। মাটিতে কিংবা সমুদ্রে সঞ্চিত হয়ে সেখানের বাস্তুসংস্থানকে, পুরো খাদ্য শৃঙ্খলকে সে ক্ষতিগ্রস্ত করছে।

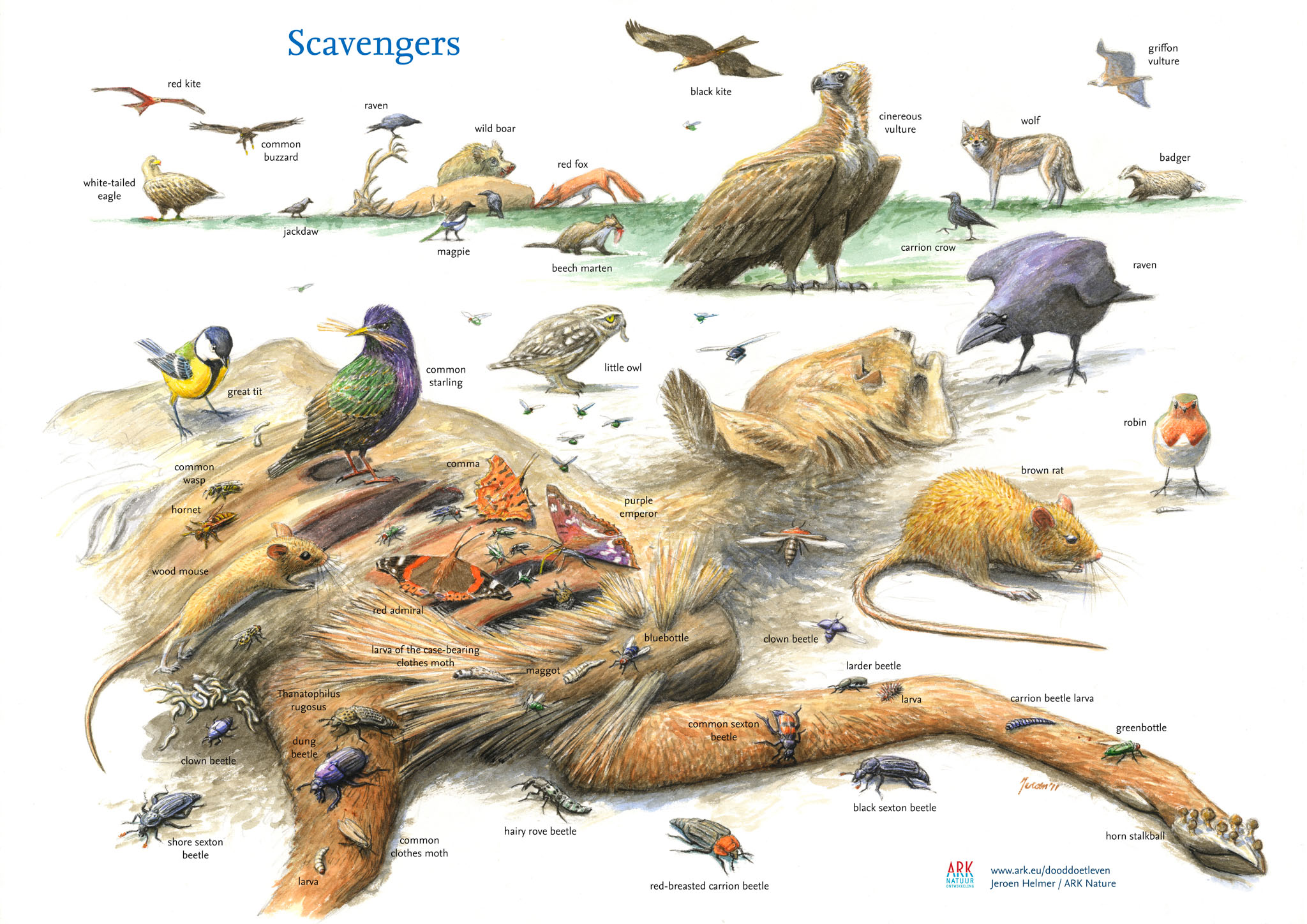

অথচ মানুষের দীর্ঘ ইতিহাসে বর্জ্য আকারে ফেলে দেওয়া প্রতিটি জিনিসের ভোক্তা হিসেবে প্রাণী, পশু, পাখি ছিল। শহরকে আমরা যত আটসাট করতে শুরু করেছি এবং মানুষকেন্দ্রিক করতে শুরু করেছি সেই প্রাণীরা বাদ গিয়েছে, বিশেষ করে খাদ্যদ্রব্যে অতিরিক্ত রাসায়নিক ব্যবহার প্রকৃতিতে থাকা খাদ্যশৃঙ্খলের মধ্যে সম্পর্কগুলোকে ক্ষতিগ্রস্ত করছে। আমাদের ফেলে দেওয়া বর্জ্য এই বাস্তুসংস্থানে যার জন্য খাদ্য, তার জন্য ক্ষতিকর রাসায়নিক ব্যবহারের ফলে আমাদের অজান্তেই সেই প্রাণীটি ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে। এর সবচেয়ে বড় শিকার আমাদের বাস্তুসংস্থানে যারা মৃত প্রাণী বা জৈব খাদ্য কুড়িয়ে খায়, যাদেরকে ‘স্ক্যাভেঞ্জার’ হিসেবে চিহ্নিত করি আমরা।

এদের একটি হলো শকুন, গরুর ব্যথানাশক ওষুধ হিসেবে ‘ডাইক্লোফেনাক’ আর ‘কিটোপ্রোফেন’ এর ব্যবহার বৃদ্ধির পাওয়ার পর দেশে দেশে শকুন কমেছে। কারণ এই রাসায়নিক শকুনের কিডনি বিকল করে দিতে পারে। মৃত প্রাণীটিকে জীবদ্দশায় চিকিৎসা করতে এই ওষুধ দেওয়া হয়েছিল, তার পরোক্ষ প্রভাবে শকুনের বিলুপ্তি হতে থাকে। বর্তমানে বাংলাদেশসহ বিশ্বের বিভিন্ন দেশে গবাদি পশুতে এই ওষুধ ব্যবহার নিষিদ্ধ।

সামনে করণীয় কী?

একটি উন্নয়নশীল দেশের বাস্তবতায় প্রাণ, প্রকৃতি এবং বাস্তুসংস্থান রক্ষা করে কতোটা উন্নয়ন সম্ভব এই নিয়ে দীর্ঘদিন ধরেই তর্ক চলছে। উন্নত দেশগুলো ইতোমধ্যেই শহরগুলোতে থাকা প্রাণিবৈচিত্র্য আছে তার তালিকা করছে, শহরকে সেই অনুযায়ী ঢেলে সাজাবার চেষ্টা করছে।

এর মধ্যে একটি প্রক্রিয়া হলো ‘প্রাণিবৈচিত্র্য সংবেদনশীল নগর পরিকল্পনা’ যাকে ইংরেজিতে বলা হচ্ছে ‘Biodiversity-Sensitive Urban Design (BSUD)’। এখানে মানুষ বাদেও একটি বাস্তুসংস্থানে থাকা প্রতিটি প্রাণীর গুরুত্ব মাথায় রেখে নগরকে সাজানো হয়। প্রথমত, একটি শহর তার মধ্যে থাকা প্রতিটি প্রাণীর বাস্তুসংস্থানকে রক্ষা করবে। ইতোমধ্যেই ব্রিটেনের ‘রয়্যাল সোসাইটি ফর প্রটেকশন অফ বার্ডস’ দাবি তুলেছে ‘Nature and Wellbeing Act’ নামের একটি আইনের। মানুষের শারীরিক এবং মানসিক স্বাস্থ্য সুরক্ষায় প্রকৃতিকে গুরুত্ব দেওয়ার কথা উঠেছে, এবং আইন করে তা সংরক্ষণ করার প্রয়াস শুরু হয়েছে।

প্রকৃতি সুরক্ষার উপর বিনিয়োগ করার ফলাফল সরাসরি পাওয়া খুব কঠিন, তবে উন্নত দেশগুলো সুদূরপ্রসারী চিন্তা মাথায় রেখে শহরের প্রকৃতি রক্ষায় বিনিয়োগ শুরু করেছে। এর একটি কারণ হলো বিশ্বের উন্নত দেশগুলো এই শতাব্দীতে এসে শহরের নতুন সমস্যাগুলোকে বুঝতে শুরু করেছে। এর একটি হলো, শহরে আমাদের আচরণ অধিকাংশ প্রাণীর বিস্তারের পথ ধ্বংস করেছে। তাদেরকে নিজের স্থান ত্যাগে বাধ্য করেছে। এর একটি ছোট উদাহরণ হলো কীটনাশকের অবাধ প্রয়োগ।

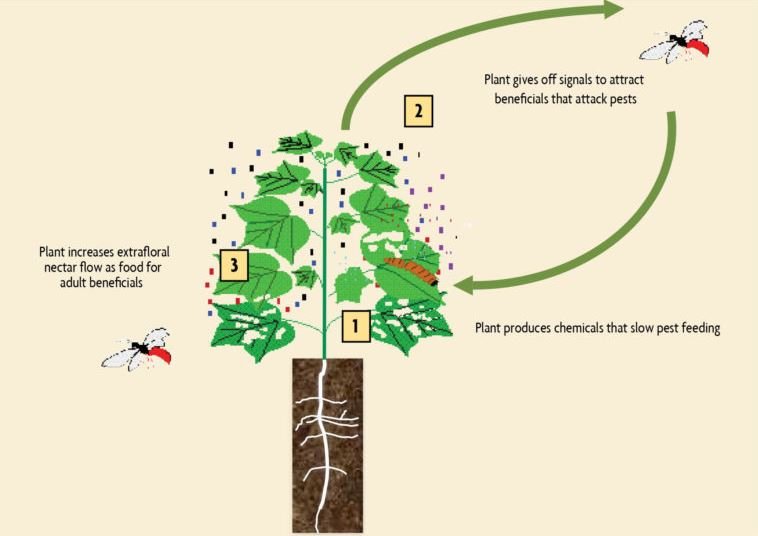

গবেষণায় দেখা গেছে, কীটপতঙ্গ প্রথম একটি টমেটো গাছে আক্রমণ করে তখন গাছ নিজেই তার প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা দিয়ে তা মোকাবেলা করে, পাতায় সে রাসায়নিক তৈরি করে, পোকায় কাঁটা অংশ থেকে রাসায়নিক ছড়িয়ে যায় বাতাসে। এই রাসায়নিক বার্তা যখন পাশের গাছের কাছে পৌঁছে তখন সেও তার নিজস্ব ‘ইনসেক্ট রিপেলেন্ট’ রাসায়নিক তৈরি করে, অর্থাৎ কীটপতঙ্গ এক দুইটি গাছের বেশি আক্রমণ করতে পারে না, এর মাঝেই বেশিরভাগ গাছ সতর্ক হয়ে যায়। এতে কীটপতঙ্গও বেঁচে থাকে, একই সাথে গাছও। দুইয়ের মধ্যেই একটি সম্পর্ক থাকে। প্রকৃতি থেকে কেউই হারিয়ে যায় না। আবার কীটপতঙ্গের উপর নির্ভরশীল হয়ে বেঁচে থাকে পাখি। কীটনাশকের পরোক্ষ প্রভাব তার উপর পড়ে, পাখির সংখ্যা কমে আসলে তার প্রভাব পড়ে পরাগায়নে।

এখনো প্রাকৃতিকভাবে বন্য টমেটো (Solanumn pennellii) পাওয়া যায় পেরুর আতাকামা মরুভূমির বিভিন্ন এলাকায়। সেখানে গবেষকেরা পরীক্ষা করে দেখেছেন একটি টমেটো গাছে পোকা আক্রমণ করা মাত্র অন্য গাছের নেটওয়ার্কের মাধ্যমে আক্রমণের কথা অন্য টমেটো গাছে পৌঁছে যায়। এই সুরক্ষা শুধু বায়ুবাহিত নয়, মাটির নীচে গাছের একটি জটিল যোগাযোগ ব্যবস্থা থাকে, যাকে মাইকোরাইজাল নেটওয়ার্ক বলা হয়। এর মাধ্যমে একটি গাছ কোনো কারণে আক্রান্ত হলে তার বার্তা আশেপাশে পৌঁছে যায়। কিন্তু আধুনিক চাষাবাদ প্রাকৃতিক প্রতিরক্ষা ব্যবস্থার সব স্তর ধ্বংস করে দিয়েছে।

তবে আমাদের সুবিধাকে সর্বোচ্চ করতে উন্নত এবং হাইব্রিড জাতের উদ্ভাবন হয়েছে। উৎপাদন বাড়াতে ছাঁটাই হয়েছে অনেক গুনাগুণ। হাইব্রিড অনেক জাতের গাছের নিজের প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা দুর্বল হওয়ায় আক্রমণ বেড়েছে কীটের। বাজারের রাসায়নিক কীটনাশক ফসলে আক্রমণকারী কীটের পাশাপাশি বাস্তুসংস্থানের জন্য দরকারি পোকামাকড় মারছে। পরাগায়নে দরকারি পোকা, মৌমাছির উপর ক্ষতিকর প্রভাবে পড়ছে। সবচেয়ে ভয়ানক ব্যাপার হলো আমাদের খাদ্যশৃংখলে কীটনাশক ঢুকে পড়ছে সরাসরি।

মানুষ কি প্রকৃতিকে বশ করতে পেরেছে?

মানুষের ক্ষমতার একটি বহিঃপ্রকাশ হলো সে তার প্রকৃতিকে বশ করতে পেরেছে, তার চারপাশের সবকিছু নিজের অনুকূলে নিয়ে এসেছে। দীর্ঘদিন মানুষ কৃষিতে, শিল্পে এই কাজটিই করেছে, মাইলের পর মাইল চাষাবাদ হয়েছে, ফলন বাড়াতে সে আশেপাশের জলাধার, গাছপালা ধ্বংস করেছে, ভুর্গভস্থ পানির উৎস মাত্রাতিরিক্ত ব্যবহার করেছে। এতে ফলন বেড়েছে, মানুষের চাহিদা মিটতে শুরু করেছে, কিন্তু সময়ের সাথে এই উৎপাদন প্রক্রিয়াতে হারিয়ে গেছে মূল্যবান জাত, কমেছে বৈচিত্র্য। মাটি, বাতাস কলুষিত হয়েছে, অতিরিক্ত উৎপাদিত বস্তুতে ঢুকে গেছে ভারী ধাতু ও রাসায়নিক। ফলে নিরাপদ নেই খাদ্য, পানি, মাটি কিংবা বাতাস।

সহসাই হয়তো এই অবস্থা থেকে বেরিয়ে আসতে পারবে না মানুষ। মুহুর্তের মাঝেই শহরগুলোকে প্রাণীবান্ধব করে তোলা সম্ভব না, কৃষি কিংবা শিল্পে ঝুকিপূর্ণ রাসায়নিক কমিয়ে আনা সম্ভব নয়। তবে দীর্ঘমেয়াদে মানুষের টিকে থাকার এটিই সবচেয়ে বড় চ্যালেঞ্জ।

তাই বর্তমানের বৈজ্ঞানিক গবেষণাকে কাজে লাগিয়ে প্রকৃতিকে কীভাবে সবচেয়ে কম ক্ষতি করে উৎপাদন করা যায় সেই পথে এগিয়ে যাওয়ার রাস্তা খুঁজছে বিশ্ব। পরিবেশকে বশে আনতে পারার চেয়ে এরসাথে একাত্ম হয়ে থাকাই জরুরি, আর এর জন্য দরকার মানুষের সাথে পরিবেশ এবং প্রাণিবৈচিত্র্যকে একাত্ম করে একটি দীর্ঘমেয়াদি পরিকল্পনা। অনাগত দিনে মানুষের সামনে এই পৃথিবীতে টিকে থাকার পথে প্রাণবৈচিত্র্য আর প্রকৃতিকে সাথে নিয়ে টিকে থাকাই হয়তো সবচেয়ে বড় চ্যালেঞ্জ।