আমরা নানা সময়ে সোশ্যাল মিডিয়াতে বিভিন্ন বিষয় নিয়ে তর্কযুদ্ধে লিপ্ত হই। এসব তর্কে বেশিরভাগ সময়ে উভয়পক্ষকেই অপযুক্তি প্রয়োগ করতে দেখা যায়। অনেক অপযুক্তি রয়েছে যেগুলো সাধারণভাবে ভালো যুক্তি মনে হয় কিন্তু ভালোভাবে চিন্তা করতে পারলে এগুলোর দূর্বলতা ধরা পড়ে। এ ধরনের কুযুক্তি, অনর্থক কথার মারপ্যাঁচ কিংবা যুক্তিতর্কে ভুল পদক্ষেপের ব্যবহারকে হেত্বাভাস (Fallacy) বলা হয়। হেত্বাভাসের দুই রকম ধারণা রয়েছে। একটি হচ্ছে মিথ্যা কিন্তু জনপ্রিয় বিশ্বাস এবং অন্যটি চাতুরির সাথে বাজে যুক্তি প্রয়োগ করে প্রতিপক্ষকে বোকা বানানো। একাডেমিক লেখক ও গবেষকরা অবশ্য দ্বিতীয় ধারণাটির উপর জোর দিয়েছেন।

হেত্বাভাস শনাক্ত ও তা পরিহার করতে পারা বিচক্ষণতার একটি লক্ষণ। যুক্তি প্রয়োগের সময়ে এই জ্ঞান সবচেয়ে প্রলুদ্ধকর ভুল পদক্ষেপগুলো থেকে রক্ষা পাওয়ার একটি বড় অস্ত্র। অ্যারিস্টটল থেকে শুরু করে ঊনবিংশ শতকের যুক্তিবিদ রিচার্ড হোয়েটলি ও জন স্টুয়ার্ট মিল সবাই এই ব্যাপারে একমত পোষণ করেছেন।

আধুনিক যুগে হেত্বাভাসকে প্রধানত দুইভাগে বিভক্ত করতে দেখা যায়; ফরমাল ও ইনফরমাল ফ্যালাসি হিসেবে। ফরমাল ফ্যালাসি হচ্ছে যেসব অপযুক্তিকে তাদের কাঠামো দেখেই চিহ্নিত করা যায়। অর্থাৎ তারা প্রতিষ্ঠিত কোনো যুক্তির কাঠামোর আওতায় পড়ে না। অন্যদিকে ইনফরমাল ফ্যালাসিতে যুক্তির কাঠামো পাওয়া যায় কিন্তু সেগুলোর প্রস্তাবনা ও উপসংহার অংশের মধ্যে দূর্বল বা ভুল যোগাযোগ প্রতিষ্ঠা করা হয়। অনেক সময় প্রস্তাবনা অংশই ভুল হিসেবে ধরা পড়ে। তবে এই দুই ধরনের হেত্বাভাসের পার্থক্য দেখানো আমাদের মূল আলোচ্য বিষয় নয়। কিছু প্রধান ফ্যালাসি নিয়ে আমাদের মূল আলোচনা।

হেত্বাভাসের আলোচনার মূল হিসেবে ধরা হয় দুটি বইকে: অ্যারিস্টটলের ‘সফিস্টিক্যাল রেফিউটেশনস’ এবং জন লকের ‘অ্যান এসে কনসার্নিং হিউম্যান আন্ডারস্ট্যান্ডিং’। এই দুইটি বই থেকে ১৯৬১ সালে আরভিং কপি তার ‘ইন্ট্রোডাকশন টু লজিক’ বইয়ে আঠারোটি ফ্যালাসি নিয়ে আলোচনা করেছেন। এই ফ্যালাসিগুলো আমাদের প্রতিদিনের তর্কবিতর্কে অনেক বেশি দেখতে পাওয়া যায়।

ইক্যুইভোকেশন/দ্ব্যর্থবোধকতা

‘ইক্যুইভোকেশন’ হচ্ছে এমন ধরনের ফ্যালাসি যেখানে অনির্দিষ্ট বা দ্ব্যর্থবোধক কোনো শব্দ, বাক্য নিজের সুবিধা অনুযায়ী একেকবার একেক অর্থে ব্যবহার করা হয়। এভাবে একটি ভুল উপসংহার টানা হয়। উদাহরণ:

জীবনের অবসান হচ্ছে মৃত্যু।

সুখ হচ্ছে জীবনের অবসান।

তাই, মৃত্যু মানে সুখ।

এখানে প্রথম বাক্যে ‘জীবনের অবসান’ বলতে আক্ষরিক অর্থেই ‘জীবন থেকে বিদায়’ বুঝানো হয়েছে। দ্বিতীয় বাক্যে একই শব্দযুগল দিয়ে জীবনের উদ্দেশ্য বুঝানো হয়েছে। এভাবে দুই বাক্যে দুইটি ভিন্ন অর্থ যুক্তিটির ধারাবাহিকতা নষ্ট করেছে।

ফ্যালাসি অভ অ্যাম্ফিবোলি

‘ফ্যালাসি অভ অ্যাম্ফিবোলি’ আরেক ধরনের দ্ব্যর্থবোধকতা। এখানে অনির্দিষ্ট বাক্যগঠন কাঠামোর মাধ্যমে দ্ব্যর্থবোধকতা তৈরি করা হয়। উদাহরণ:

পুলিশকে বলা হয়েছিল ছুটির দিনে যেন ক্যাম্পাসে না থাকে।

এজন্যে ছুটির দিনগুলোতে জরুরী প্রয়োজনে তারা আগের তুলনায় খুব দ্রুত পদক্ষেপ নিতে পারছে।

ব্যাকরণগতভাবে প্রথম বা প্রস্তাবনা বাক্যটির অর্থ কয়েকভাবে নিরুপণ করা যায়। প্রথমবার পড়ার সময়ে মনে হয়, পুলিশকেই নিষেধ করা হয়েছিল তারা যেন ক্যাম্পাসে না যায়। কিন্তু দ্বিতীয় বাক্যটি পড়ার সময়ে বুঝা যায় যে পুলিশকে বলা হয়েছিল তারা যেন অন্যদেরকে ক্যাম্পাসে না যেতে দেয়। যদি এই অর্থে প্রস্তাবনা অংশটি বলা হয়ে থাকে তাহলে এটা একটা ফ্যালাসি কারণ প্রস্তাবনাটি উপসংহার অংশকে সমর্থন করে না।

ফ্যালাসি অব কম্পোজিশন অ্যান্ড ডিভিশন

এ ধরনের ফ্যালাসি তৈরি হয় যখন কেউ ভুলভাবে অনুমান করে যে একটি অংশের সত্যতা সম্পূর্ণ সিস্টেমের জন্যে প্রযোজ্য। উদাহরণ:

এই ফুটবল দলের প্রত্যেকেই চমৎকার খেলোয়াড়।

এটা একটা চমৎকার ফুটবল দল।

এখানে ‘চমৎকার’ বৈশিষ্ট্যটি নিয়ে বলা যাক। একটি দলের প্রত্যেকেই চমৎকার খেলোয়াড় মানেই দলটি চমৎকার এমন উপসংহার টানা ভুল। কারণ প্রত্যেকের মধ্যে সহযোগিতামূলক মনোভাব নাও থাকতে পারে। দলের মধ্যে ‘টিম কেমিস্ট্রি’র অভাব থাকতে পারে। এভাবে প্রথম বাক্য থেকে দ্বিতীয় বাক্যের সিদ্ধান্তে পৌঁছানো হচ্ছে ‘ফ্যালাসি অব কম্পোজিশন’। অন্যদিকে দ্বিতীয় বাক্য থেকে প্রথম বাক্যের সিদ্ধান্তে পৌঁছানোকে বলে ‘ফ্যালাসি অব ডিভিশন’। কারণ একটি চমৎকার দল হওয়া মানেই সবাই ব্যক্তিগতভাবে চমৎকার খেলোয়াড় নয়। হয়তো ‘টিম কেমিস্ট্রি’র কারণে দলের কিছু খারাপ খেলোয়াড় দলকে সাহায্য করতে পারছে। এছাড়াও আরো অনেক কারণ থাকতে পারে। যারা ফুটবল বুঝেন তারা ব্যাপারটি সহজেই অনুধাবন করতে পারবেন।

বেগিং দ্যা কোয়েশ্চেন (Petitio Principii)

‘বেগিং দ্যা কোয়েশ্চেনে’র দুই ধরনের সংস্করণ দেখা যায়। একটি হচ্ছে চক্রাকার যুক্তি। হোয়েটলির দেওয়া একটি উদাহরণ এখানে খুবই উপযোগী:

প্রত্যেকের মত প্রকাশের সীমাহীন স্বাধীনতা সমগ্রভাবে রাষ্ট্রের জন্যেই লাভজনক কারণ সবগুলো সম্প্রদায়ের জন্যেই এটি সহায়ক যে প্রত্যেকেই ব্যক্তিগতভাবে তার মতামত প্রকাশের সর্বোচ্চ স্বাধীনতা পাবে।

এই যুক্তিটি উপসংহারে পৌঁছানোর জন্যে কারণ অনুসন্ধান করে। ভালোভাবে লক্ষ্য করলে দেখা যাবে, এখানে প্রস্তাবনা আর উপসংহার দুইটি একই বাক্য; শুধু ভিন্নভাবে বলা হয়েছে। তাই উপসংহারে পৌঁছানোর জন্যে কোনো কারণ খুঁজে পাওয়া যায় না।

আরেক ধরনের ‘বেগিং দ্যা কোয়েশ্চেনে’র উদাহরণ দেওয়া যাক:

মৃত্যুদণ্ড কার্যকর করতে গেলে একজন মানুষকে হত্যা করতে হয়। তাই মৃত্যুদণ্ড ব্যবস্থা ভুল।

এখানে ‘মৃত্যুদণ্ড’ ব্যাপারটিকে যে সবাই হত্যা হিসেবে দেখে না সেটি আড়াল করা হয়েছে। কাউকে হত্যা করা খারাপ এটা সবাই মানলেও মৃত্যুদণ্ডকে অনেকে ‘ন্যায্য মৃত্যু’ হিসেবে সমর্থন করে। কিন্তু এখানে প্রথম থেকেই এটাকে ‘হত্যা’ হিসেবে ধরে নেওয়া হয়েছে। সে ব্যাপারে আলোচনা বা পর্যাপ্ত কারণ না দেখিয়েই উপসংহার টানা হয়েছে। তাই এক্ষেত্রে ‘ন্যায্য মৃত্যু’ নাকি ‘হত্যা’ প্রশ্নটি থেকেই যায়। এ কারণে এই উদাহরণটিও ‘বেগিং দ্যা কোয়েশ্চেন’ ফ্যালাসির আওতায় পড়ে। এভাবে এই ফ্যালাসি কৌশলে তার দূর্বলতা আড়াল করে।

কমপ্লেক্স কোয়েশ্চেন

এ ধরনের ফ্যালাসি সাধারণত জিজ্ঞাসাবাদে প্রয়োগ করা হয়। একটি সহজ উদাহরণ হচ্ছে, শুধুমাত্র হ্যাঁ অথবা না উত্তর দেওয়া যাবে এমনক্ষেত্রে যদি প্রশ্ন করা হয়:

তুমি কি এখনো তোমার স্ত্রীর উপর অত্যাচার করো?

এক্ষেত্রে উত্তর যাই হোক না কেন এখানে স্বতঃসিদ্ধভাবে ধরে নেওয়া হয়েছে যে ব্যক্তিটি আগে তার স্ত্রীর উপর অত্যাচার চালাত। শুধুমাত্র হ্যাঁ অথবা না উত্তর দেওয়ার মাধ্যমে তা অস্বীকার করা যাচ্ছে না।

ইরেলেভেন্ট কনক্লুশন (Ignoratio Elenchi)

এই ফ্যালাসিটি অন্যান্য ফ্যালাসির মতো দূর্বল যুক্তি দেখায় না বরং বিতর্কের বিষয় নিজের সুবিধামতো পরিবর্তন করে। যেমন: দক্ষিণ সুদান পৃথিবীর সবচেয়ে দ্রুত বর্ধনশীল অর্থনীতি। এখন কেউ যদি কৌশলে যুক্তি দেখায় যে দক্ষিণ সুদান এখনও উন্নত দেশ হতে পারেনি তাহলে প্রস্তাবনাটি ভুল প্রমাণ করা হলো না বরং আলোচনাটি অন্যদিকে টেনে নিয়ে যাওয়া হলো।

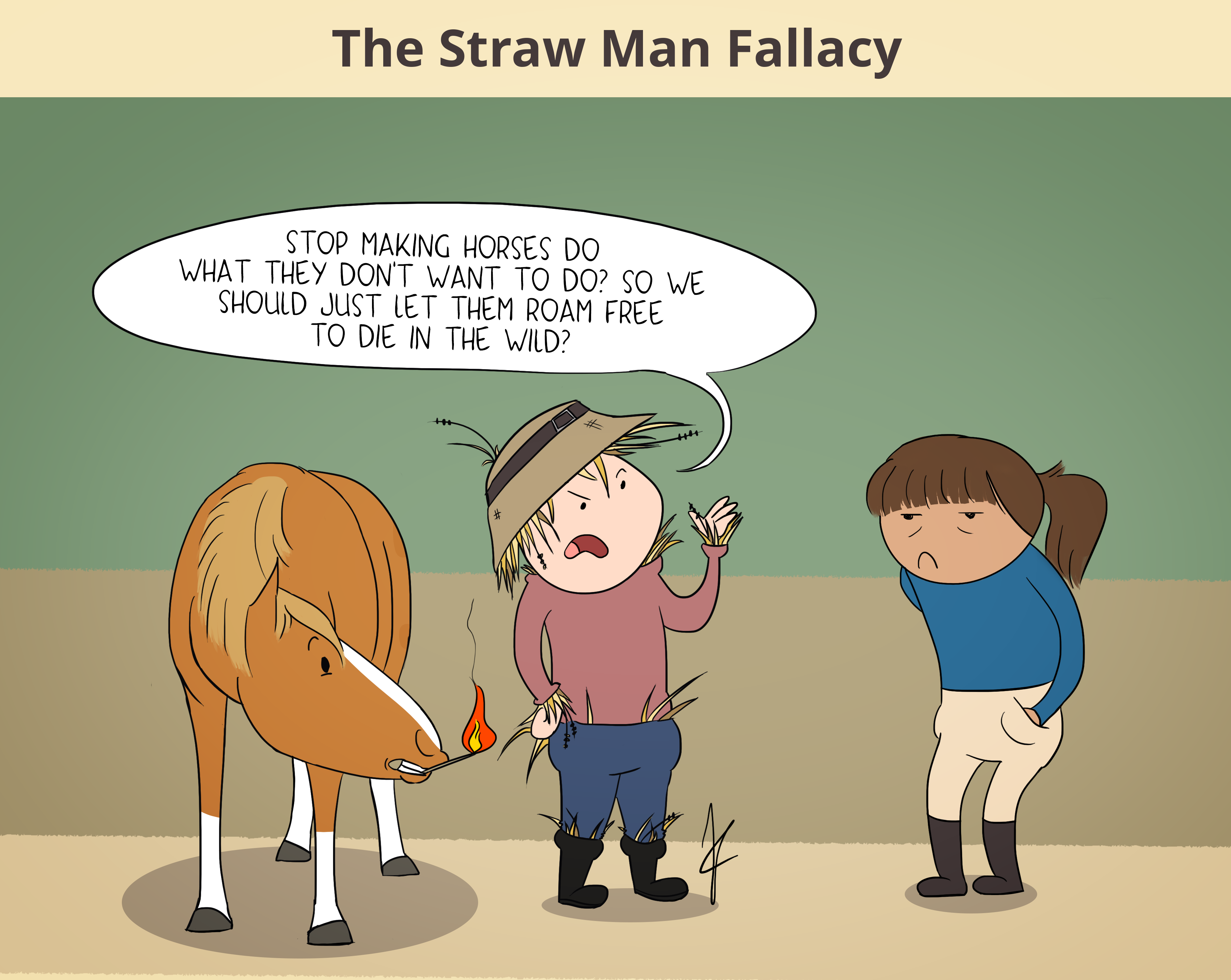

‘ইরেলেভেন্ট কনক্লুশনে’র মতো আরেকটি ফ্যালাসি রয়েছে যার নাম ‘স্ট্র ম্যান ফ্যালাসি’। উদাহরণ দেওয়া যাক:

ক: শিল্পায়ন বৈশ্বিক উষ্ণতার কারণ।

খ: পৃথিবীর সমস্ত ক্ষয়ক্ষতি শিল্পায়নের ফলেই হয়েছে এটি ভুল।

এখানে ‘ক’ বলেনি যে পৃথিবীর সব ক্ষতি শুধু শিল্পায়নের ফলেই হয়েছে। কিন্তু ‘খ’ কৌশলে আলোচনাটি ঐদিকে নিয়ে গেল এবং তা ভুল প্রমাণ করল। তুলনামূলকভাবে এটা ভুল প্রমাণ করা সহজ তাই আলোচনা এইদিকে নিয়ে যাওয়া ‘খ’ এর জন্যে লাভজনক। এভাবে ‘খ’ চেষ্টা করলো ‘ক’ এর প্রস্তাবনাটি ভুল প্রমাণ করার জন্যে। কিন্তু এভাবে মোটেও ভুল প্রমাণিত হলো না। এরকমভাবে মূল প্রস্তাবনাটির বিরুদ্ধে যুক্তি না দেখিয়ে সহজতর একটি প্রস্তাবনা বানিয়ে তার বিরুদ্ধে যুক্তি দেওয়াকে ‘স্ট্র ম্যান ফ্যালাসি’ বলে।

আদালত, রাজনীতির মতো জায়গাগুলোতে মানুষকে ভুলদিকে পরিচালিত করতে এই পদ্ধতিটি অনেক ব্যবহৃত হয়। মার্কিন প্রেসিডেন্ট রিচার্ড নিক্সন ১৯৫২ সালে তার ‘চেকারস স্পিচে’ এই ফ্যালাসির মাধ্যমে তার বিরুদ্ধে আনা দূর্নীতির অভিযোগ অন্যদিকে ফেরানোর চেষ্টা করেছিলেন।

অ্যাপিল টু অথোরিটি (Ad Verecundiam)

এই ফ্যালাসিতে একজন বিশেষজ্ঞের সম্মতিকে প্রমাণ হিসেবে দেখিয়ে উপসংহার টানা হয়। অনেক বিতর্কিত বিষয় রয়েছে যেখানে বিশেষজ্ঞরা ভিন্নমত পোষণ করেন। অর্থাৎ, সে ব্যাপারগুলোতে কোনো কিছু সুনির্দিষ্টভাবে প্রমাণিত হয়নি। সে বিষয়গুলোতে একজন বিশেষজ্ঞের মতামতকে প্রমাণ হিসেবে দেখানো মানে ধরেই নেওয়া যে, সব বিশেষজ্ঞ সেই ব্যাপারে একমত পোষণ করেন যা মিথ্যা। এভাবে এটি ফ্যালাসির মধ্যে পড়ে।

আবার অনেকক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট বিষয়ের বিশেষজ্ঞের মতামত উপেক্ষা করে ভিন্ন কারো মতামত গ্রহণ করা হয়। যেমন: হলিউড তারকারা যদি কোনো সামাজিক আন্দোলনে যোগদান করেন সে কারণে সেই আন্দোলন সমর্থনযোগ্য হয়ে যাবে না। কারণ তারা ঐ ব্যাপারে কোনো বিশেষজ্ঞ নন।

অ্যাপিল টু দ্যা পিপল (Ad Populum)

এই ফ্যালাসি অনেকটা ‘অ্যাপিল টু অথোরিটি’র মতোই। শুধু এখানে বিশেষজ্ঞের মতামতের তুলনায় অধিকাংশের মতামতকে প্রমাণ হিসেবে দেখানো হয়। বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই দেখানো এই জনমতটি মিথ্যা হয়ে থাকে। কিন্তু সেটি যদি সত্যও হয় তা এই অর্থ বহন করেনা যে, বেশিরভাগ লোক যা বিশ্বাস করে সেটাই সত্য।

এর একটি অন্য সংস্করণ রয়েছে যার নাম ‘প্লেয়িং টু দ্যা গ্যালারি’। এই ফ্যালাসি প্রয়োগ করে বক্তা তার অডিয়েন্সের আবেগ এবং পক্ষপাতকে ব্যবহার করে নিজের মতামত প্রতিষ্ঠা করে। অনেক জায়গায় আবার ‘অ্যাপিল টু দ্যা পিপল’ উল্টোভাবে ব্যবহার করা হয়। যেমন:

তুমি কি সবার মতো করেই এই কাজটি করবে নাকি বিচক্ষণতার প্রমাণ দেখিয়ে ভিন্নপথে যাবে?

যেকোনো বিষয়েই সিদ্ধান্ত নিতে হলে তার পেছনে পর্যাপ্ত যুক্তি ও প্রমাণ থাকতে হবে। অন্ধভাবে জনমতের পক্ষে অথবা বিপক্ষে যাওয়া কোনো বিচক্ষণ সিদ্ধান্ত নয়।

অ্যাপিল টু দ্যা স্টিক (Ad Baculum)

এটা সবচেয়ে বিতর্কিত ফ্যালাসিগুলোর একটি কারণ এখানে অপযুক্তি খুঁজে পাওয়া কঠিন। ভয় প্রদর্শন করে যদি কাউকে কোনো যুক্তি মানতে বাধ্য করা হয় সেটা ‘অ্যাপিল টু দ্যা স্টিকে’র আওতায় পড়ে। উদাহরণ:

ক: যদি তুমি আন্দোলনে যোগ না দাও, তোমাকে চাকরি থেকে বরখাস্ত করা হবে।

খ: আমি চাকরি থেকে বরখাস্ত হতে চাই না।

ক: তারমানে তুমি আন্দোলনে যোগ দেবে।

এখানে লক্ষ্যণীয় যে প্রথম বাক্যের দ্বিতীয় অংশটি ‘খ’ এর জন্যে একটি হুমকি। তা থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্যে ‘খ’ প্রথম অংশের সাথে অসম্মতি প্রকাশে বাধ্য হলো। কিন্তু ‘খ’ প্রথম অংশের সাথে সম্মতি রেখে দ্বিতীয় অংশের সাথে অসম্মতি দেখাতে চেয়েছিল। এভাবে ভীতি প্রদর্শন করে সম্মতি বা অসম্মতি আদায় করা ফ্যালাসির মধ্যে পড়ে।

অ্যাপিল টু পিটি (Ad Misericordiam)

যখন সহানুভূতি তৈরি করে তা থেকে সুবিধা আদায়ের চেষ্টা করা হয় তাকে ‘অ্যাপিল টু পিটি’ বলে। এটি অনেক জায়গায় ‘গ্যালিলিও আর্গুমেন্ট’ হিসেবেও পরিচিত। সহানুভূতি একা সাধারণত কোনো প্রস্তাবনার পক্ষে প্রমাণ হতে পারে না। উদাহরণ:

মহোদয়গণ, এই দুঃস্থ লোকটির দিকে একবার চেয়ে দেখেন। তার পা নেই, হুইলচেয়ারে করে চলাচল করতে হয়। এর চেয়ে কষ্টের কী আছে! এ রকম একজন লোক কি অর্থ আত্মসাৎ করতে পারে?

পঙ্গু মানেই কেউ অর্থ আত্মসাৎ করতে পারবে না এটা কোনো যুক্তির আওতায় পড়ে না। তাই এটি একটি ফ্যালাসি।

এগেইন্সট দ্যা ম্যান (Ad Hominem)

এটা এমন এক কৌশল যেখানে প্রতিপক্ষের চরিত্র, উদ্দেশ্য অথবা কোনো একটি নেতিবাচক বৈশিষ্ট্য খুঁজে বের করে সেখানে আক্রমণ করা হয়। লক্ষ্যণীয় যে, মূল বিতর্কের সাথে তা অপ্রাসঙ্গিক। সাধারণত এই ফ্যালাসির তিনরকম সংস্করণ দেখা যায়।

অ্যাবিউসিভ: এক্ষেত্রে সরাসরি প্রতিপক্ষের চরিত্রের দিকে আক্রমণ করে তার যুক্তিটি খারিজ করে দেওয়া হয়। এখানে, প্রতিপক্ষের যুক্তিটি ভালো কি খারাপ সেরকম কোনো আলোচনাই করা হয় না। যেমন:

তার প্রস্তাবনাটি ভেবে দেখার কোনো মানেই হয় না কারণ গত বছর আদালত তাকে জরিমানা করেছিল।

সারকামস্টেনশিয়াল: এক্ষেত্রে প্রমাণ বা যুক্তির উৎসকে আক্রমণ করা হয়। যেমন: কোনো শিল্পপতি দাবি করলো তার ফ্যাক্টরি থেকে যে দূষণ হয় তা অতি নগণ্য। এ ব্যাপারে তার কাছে পর্যাপ্ত বৈজ্ঞানিক তথ্যও রয়েছে। প্রতিপক্ষ বলে বসলো যে, শিল্পপতি দাবি করবেই কারণ এখানে তার স্বার্থ নিহিত রয়েছে। কিন্তু শিল্পপতির স্বার্থ থাকলেই যে তার দাবি ভূল ব্যাপারটি এমন নয়।

অ্যাপিল টু হিপোক্রিসি: এক্ষেত্রে কোনো একটি মতবাদকে খারিজ করে দেওয়া হয় কারণ সুপারিশকারী ব্যক্তি নিজে তা মেনে চলে না। কিন্তু এ কারণে মতবাদটি যৌক্তিকভাবে ভুল প্রমাণিত হয় না। যেমন:

ক: প্রমাণের ভিত্তিতে বলা যায় পশু শিকার করে তাদের চামড়া দিয়ে জামা বানানো নৈতিকভাবে ভুল।

খ: তুমি যে জ্যাকেটটি পড়ে রয়েছ তা চামড়ার তৈরি। তুমি কীভাবে দাবি করো যে এটা নৈতিকভাবে ভুল?

ফল্টি অ্যানালজি

এই ফ্যালাসিতে দুইটি সম্পূর্ণ ভিন্ন বিষয়ের সাদৃশ্য দেখিয়ে উপসংহারে পৌঁছানোর চেষ্টা করা হয়। উদাহরণ:

একটি বাচ্চা নতুন খেলনা পেলে তা নিয়ে খেলতে চাইবে।

সেরকমই, একটি রাষ্ট্র নতুন কোনো অস্ত্র পেলে তা ব্যবহার করতে চাইবে।

এখানে, অস্ত্র ও খেলনা ব্যবহারে বিশাল পার্থক্য রয়েছে। খেলনা ব্যবহার হয় বাচ্চাকে আনন্দ দেওয়ার জন্যে। তার জন্যে কোনো ন্যায্যতা দেখানোর প্রয়োজন হয়না। অন্যদিকে অস্ত্র ব্যবহার করলে কারো না কারো ক্ষতি হবে। তাই এটা ব্যবহারের জন্যে সর্বোচ্চ লেভেলের ন্যায্যতার প্রয়োজন হয়।

স্লিপারি স্লোপ আর্গুমেন্ট

‘স্লিপারি স্লোপ’ ফ্যালাসি একটি নির্দিষ্ট ঘটনা থেকে শুরু করে ক্রমবর্ধমান বিভিন্ন ঘটনা অনুমান করে অনাকাঙ্খিত কোনো উপসংহারে পৌঁছায়। অনেক জায়গায় জনসাধারণকে ভয় প্রদর্শন (fearmongering) করে কোনো কাজ থেকে বিরত থাকার জন্যে এই ফ্যালাসিটি ব্যবহৃত হয়। সেখানে দেখানো হয়, এ রকম ভয়াল উপসংহারে না পৌঁছাতে চাইলে প্রথম যে ঘটনা থেকে এই ধারাবাহিকতা শুরু হয় তা থেকে যেন সবাই বিরত থাকে। উদাহরণ:

তুমি বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি না হওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছ।

বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি না হলে কোনো ডিগ্রি পাবে না।

ডিগ্রি না পেলে ভালো কোনো চাকরি পাবে না।

ভালো চাকরি না পেলে তুমি নিজের জীবন উপভোগ করতে পারবে না।

তাই জীবন উপভোগ করতে হলে তোমার বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হওয়া উচিত।

এখানে লক্ষ্য রাখতে হবে একটি ঘটনার পরে আরেকটি ঘটনার যে ধারাবাহিকতা তার সম্ভাবনা কতটুকু। এই সম্ভাবনার পেছনে পর্যাপ্ত কারণ রয়েছে কিনা। উপরের উদাহরণে তৃতীয় বাক্যের ঘটনাটি সবসময়ে সত্য নয়। কিন্তু বাক্যগুলোর পরম্পরার কারণে এই দূর্বলতাটি আড়াল হয়ে যায়।

তবে স্লিপারি স্লোপ আর্গুমেন্ট সবসময়েই যে ফ্যালাসি তা নয়। ঘটনাপরম্পরা গুলো যদি সত্যি হয় অর্থাৎ তাদের ধারাবাহিকতাটার পেছনে যদি প্রমাণ থাকে তাহলে এটি ভালো যুক্তি হয়ে উঠতে পারে। তাই কোনটি ভালো যুক্তি ও কোনটি অপযুক্তি তা নির্ণয়ে সতর্ক থাকতে হবে।