বিস্মিত হওয়াটা মূলত দার্শনিকের অনুভূতি। এবং দর্শনের জন্ম বিস্ময় থেকেই।

– Plato, Theatetus 155c-d, tr. Jowett.

প্লেটোর লেখায় কথাটা সক্রেটিস বলেছেন থিয়াটেটাসকে উদ্দেশ্য করে। প্রকৃতপক্ষে প্লেটো ও এরিস্টটল উভয়েই মনে করতেন দর্শনের গোড়াপত্তন বিস্ময়ের পাটাতনে। পরবর্তীতে তাদের সমর্থন জানানো দার্শনিকের সংখ্যাও নেহায়েত কম না। প্লেটোর এই বিস্ময় মানে শুধু মুগ্ধতা না। রীতিমতো হতবুদ্ধিতা, কিংকর্তব্যবিমূঢ়তা এবং মনকে সম্মোহিত করে দেয়া ধাঁধাঁ। ইংরেজিতে Puzzlement, Perplexity এবং আরো যৌক্তিকভাবে Paradox এর ধারণার সাথে তুলনাযোগ্য।

হাল আমলের দার্শনিক লুদভিগ ভিটগেনস্টেইন সমস্ত ধাঁধাঁ, জটিলতা এবং ভাষার দুর্বোধ্যতাকে ডিঙিয়ে বাস্তবতা উপলব্ধি করাকেই দর্শনের উদ্দেশ্য বলে দাবি করেছেন। আর তার গুরু বার্ট্রান্ড রাসেলের অভিমত বেশ চমৎকার। দর্শনের শুরু খুব সাদামাটা কিছু থেকে, যা আসলে সে না। আর শেষটা এমন প্যারাডক্স দিয়ে, যা কেউ বিশ্বাস করবে না।

প্যারাডক্স দিয়ে দর্শনের শুরু বা সমাপ্তি যেটাই হোক, এর সাথে দার্শনিক চিন্তাভাবনার গভীর যোগাযোগ স্পষ্ট। এদের কেউ দর্শনের গুরুত্বপূর্ণ সমস্যাগুলো সহজ করে দেয়। অন্যরা পরিগণিত হয় ফ্যালাসি বা হেত্বাভাস হিসেবে। দর্শনের ইতিহাসে প্রাচীনকাল থেকে এখন অব্দি অজস্র প্যারাডক্সের মুখোমুখি হতে হয়েছে দার্শনিকদের। যার মধ্যে যুগান্তকারী আটটি প্যারাডক্সের কথা না বললেই নয়। যেসবের কোনোটা চিন্তার জন্য খুলে দিয়েছে নতুন পথ, আবার কেউ সূচনা করেছে নতুন যুগের।

মিথ্যাবাদী প্যারাডক্স

মনে করুন, এক ভদ্রলোকের সাথে জমিয়ে গল্প করছেন আপনি। কথার একপর্যায়ে তিনি বললেন, “আমি কিন্তু মিথ্যাবাদী”। এখন যদি ভদ্রলোকটির দাবি সত্য হয়, তাহলে তিনি মিথ্যা বলছেন। মিথ্যাবাদী হলে তো মিথ্যাই বলবেন, নাকি? বিপরীতভাবে তার দাবি যদি মিথ্যা হয়, তাহলে তিনি মিথ্যা বলছেন না। সেক্ষেত্রে তিনি যা বলছেন, সত্য।

আচ্ছা খুব সংক্ষেপে বলা যাক। যদি “আমি মিথ্যাবাদী” কথাটি সত্য হয়, তাহলে এটি মিথ্যা। এবং যদি মিথ্যা হয় তাহলে এটি সত্য। খুব সম্ভবত এই প্যারাডক্সটি সবথেকে বেশি প্রচলিত হয়েও চোখ ফসকে অগোচরে থেকে যায়। সহজ করার জন্য আরেকটা উদাহরণ- “এই বাক্যটি অশুদ্ধ”।

প্যারাডক্সটিকে মূলত খ্রিস্টপূর্ব ৬ষ্ঠ শতকের গ্রিক দার্শনিক এপিমেনাইডেসের সাথে সংযুক্ত করা হয়। তিনি ছিলেন ক্রিটের নাগরিক। তাঁর বিখ্যাত ঘোষণা ছিলো “ক্রিটের সকল নাগরিক মিথ্যাবাদী”। এক্ষেত্রে যদি কথাটাকে সত্য ধরা হয়, তাহলে তিনি নিজেও মিথ্যাবাদী। কারণ তার বসবাস ক্রিটের বাইরে না। তার মানে তার কথাটাও মিথ্যা। বিপরীতভাবেও প্যারাডক্স তৈরি হবে পূর্বের মতো।

প্যারাডক্সটি দর্শনের ইতিহাসে খুব তাৎপর্যপূর্ণ। সত্যানুসন্ধানে কঠোর যুক্তির যে ধারা, তাকে বিপাকে ফেলে দেয় এটি। বিশ শতকের আগপর্যন্ত কেউ এর ব্যাখ্যা দিতে পারেনি।

জেনোর প্যারাডক্স

খ্রিস্টপূর্ব ৫ম শতকের দার্শনিক। ঐ নামে আরো কয়েকজন থাকাতে ইতিহাস তাকে জেনো অব এলিয়া বলেই ডাকে। এলিয়ার অপর দার্শনিক পার্মেনিদেসের মতো তিনিও প্রকৃত বাস্তবতাকে একক ও অপরিবর্তনীয় মনে করতেন। এজন্য সামনে এনেছিলেন বেশ কিছু প্যারাডক্স। তা বহুত্বের ধারণা অথবা গতিকে অর্থহীনতায় পর্যবসিত করে। গতির বিরোধিতা করে তার উত্থাপিত প্যারাডক্স খুব সম্ভবত সবার আগে উল্লেখের দাবিদার।

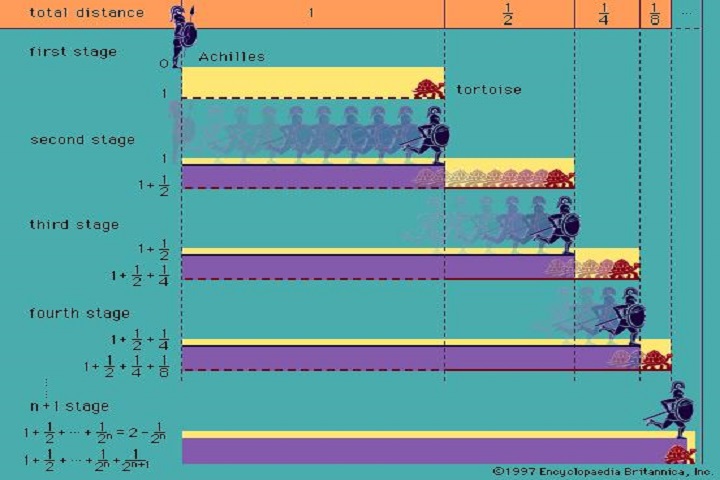

ধরা যাক, গতি আছে। এটাও ধরা যাক, কোনো নির্দিষ্ট স্থানে আয়োজন করা হলো দৌড় প্রতিযোগিতার। দৌড়াবে গ্রিক বীর একিলিস এবং একটি কচ্ছপ। ভদ্রতাবশত কচ্ছপকে একটু সামনে এগিয়ে রেখে দৌড় শুরু করলো একিলিস। আমরা নিশ্চই জানি, একিলিস কচ্ছপের থেকেও দ্রুত চলেন।

যদি একিলিস A অবস্থানে থাকার সময় কচ্ছপটি B অবস্থানে থাকে; তাহলে কচ্ছপটিকে ধরার জন্য তাকে AB দূরত্ব অতিক্রম করতে হবে। কিন্তু যতটুকু সময় নিয়ে একিলিস B অবস্থানে পৌঁছাবেন, ততক্ষণে কচ্ছপ সরে গেছে C অবস্থানে। আস্তে চললেও তো কচ্ছপটি গতিশীল অবস্থায় আছে, নাকি? আবার একিলিসের C অবস্থানে পৌঁছানোর জন্য BC দূরত্ব অতিক্রম করতে হবে। কিন্তু যে সময়ে সে C তে আসবে, সেই সময়ে কচ্ছপ চলে যাবে নতুন অবস্থান D তে। এভাবে অসীম সংখ্যক অবস্থানই তৈরি হবে মাত্র। আদতে কাজের কাজ হবে না। তার মানে একিলিস কচ্ছপটাকে ধরতে পারবেন না। যা একটি বিভ্রান্তিপূর্ণ ধারণা।

জেনোর এই প্যারাডক্সের মতো বাকিগুলোও স্থান, কাল এবং অসীমতার ধারণাকে চ্যালেঞ্জ করে আসছে প্রায় আড়াই হাজার বছর ধরে। অনেকগুলোর সমাধান তো আজ পর্যন্ত বের হয়নি। বের করা যায়নি।

সরাইটিজ প্যারাডক্স

সরাইটিজ শব্দটি এসেছে মূলত যুক্তিবিদ্যা থেকে। এ পদ্ধতিতে প্রতিজ্ঞা থেকে প্রাপ্ত সিদ্ধান্ত পুনরায় প্রতিজ্ঞা হিসেবে ব্যবহৃত হয়। এজন্য একে চেইন আর্গুমেন্টও বলা যেতে পারে।

ধরা যাক, একটি চাল পড়ে আছে মাটিতে। কেউ নিশ্চয়ই একে চালের স্তুপ বলবে না। সেখানে আরেকটি চাল যোগ করা হলো। তারপরেও কি কেউ একে চালের স্তুপ বলবে? অবশ্যই না। এভাবে প্রতিবার একটা একটা করে চাল যোগ করা হোক। সাধারণভাবে মাত্র একটা চালের কম-বেশি ধর্তব্যের মধ্যে পড়ে না। N সংখ্যক চালকে একত্রে রাখা হলে যদি চালের স্তূপ না হয়, তাহলে একটা বাড়িয়ে N+1 সংখ্যক চাল নিয়েও স্তূপ হবে না। অনুরূপভাবেই, যদি N সংখ্যক চালের সমাবেশকে স্তূপ বলা যায়, তাহলে তার থেকে একটা চাল কমিয়ে N-1 করা হলেও স্তূপ হবে। একটা চালে কি আর ‘স্তূপ না’ থেকে ‘স্তূপ আছে’ তৈরি করতে পারে? অথচ চোখের সামনে হামেশাই যে তো চালের স্তূপ হতে দেখা যায়।

আধুনিক যামানায় একে সমাধান করতে হিমশিম খেয়েছেন অনেকেই। কেউ বলেছেন স্তূপের ধারণায় সমস্যা আছে। কারো মতে, সমস্যা যুক্তির গঠনে, যা চিন্তাকে ভুল দিকে চালিত করে।

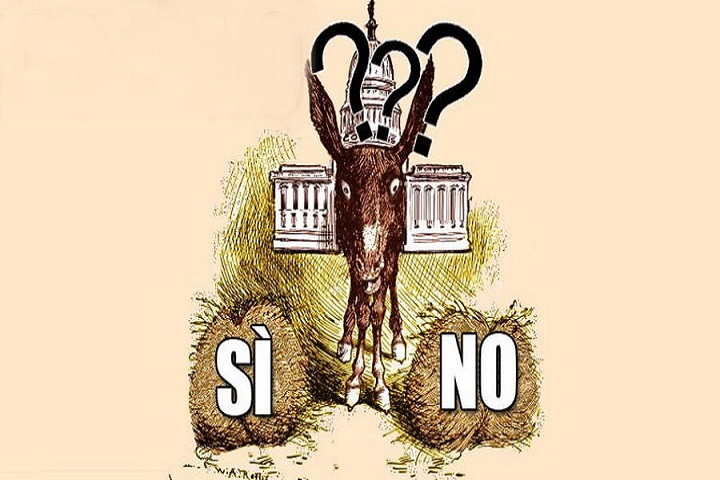

বুরিডানের গাধা

মধ্যযুগের ইউরোপের অন্যতম দার্শনিক জ্যাঁ বুরিডান। প্যারাডক্সটি তার নামে পরিচিতি পেলেও আসলে তিনি এর আবিষ্কারক ছিলেন না। খুব সম্ভবত ইচ্ছার স্বাধীনতা সম্পর্কে তিনি যে মতবাদ দেন, প্যারাডক্সটি ছিল তার প্রতিক্রিয়ায় স্যাটায়ার হিসেবে পরবর্তিতে সৃষ্ট। বুরিডানের মতে, মানুষের ইচ্ছার স্বাধীনতা হলো অপেক্ষাকৃত দুটি আপাত ভালোর মধ্য থেকে বিচার বিশ্লেষণ করে বেছে নিতে পারার আগপর্যন্ত নিজেকে দমিয়ে রাখার ক্ষমতা। নাহলে ইচ্ছা বাধ্য হয় আপাত ভালোকে বেছে নিতে। এবার আসা যাক সমস্যায়।

ধরা যাক, একটি ক্ষুধার্ত গাধার ঠিক দু’পাশে সমান দূরত্বে দুটি খড়ের স্তূপ। রূপ আর গন্ধেও স্তূপ দুটি একই রকম। গাধাটি দুটো স্তূপের কোনটা থেকে খাবে, বুঝতে পারবে না। সুতরাং অপেক্ষা করবে এবং অনাহারে মারা যাবে। বিষয়টা কি ভ্রান্তিপূর্ণ না?

এই প্যারাডক্স পরবর্তীকালে আরেক বিখ্যাত দার্শনিক লাইবনিজের তত্ত্বের বিপরীত উদাহরণ হিসেবে কাজ করে। যদিও তিনি একে প্রত্যাখ্যান করেন।

সারপ্রাইজ টেস্ট প্যারাডক্স

ধরা যাক, শিক্ষক এসে ক্লাসে ঘোষণা করলেন, আগামি সপ্তাহের যেকোনো দিনে সারপ্রাইজ টেস্ট নেয়া হবে। ছাত্ররা তখন ভাবতে শুরু করলো টেস্টটা কখন হতে পারে আসলে। কিনারা পাওয়া যাচ্ছিল না। হঠাৎ কোত্থেকে একটা ছেলে দাঁড়িয়ে গেল। আশ্বাস দিল- সারপ্রাইজ টেস্ট হওয়া সম্ভব না।

পরীক্ষা বৃহস্পতিবারে হতে পারবে না। কারণ সপ্তাহের শেষদিন পর্যন্ত যদি অপেক্ষা করা হয় তাহলে তা আর সারপ্রাইজ থাকবে না। বুধবার বিকালেই সবাই টের পেয়ে যাবে পরের দিন পরীক্ষা। আবার বুধবারেও পরীক্ষা নেয়া অসম্ভব। কারণ বৃহস্পতিবারকে বাদ দিলে তো মঙ্গলবার বিকালেই জানা হয়ে গেলো বুধবার পরীক্ষা। অর্থাৎ আর সারপ্রাইজ থাকলো না। একইভাবে মঙ্গল, সোম কিংবা রবিবারেও পরীক্ষা নেয়া সম্ভব না। ছাত্ররা সব হেসেখেলে বন্ধটা পার করলো। বইখাতার ধারেকাছেও গেলো না। তারপর সত্যি সত্যি তাদের অবাক করে দিয়ে বুধবার সারপ্রাইজ টেস্ট হয়ে গেল। কীভাবে সম্ভব?

এই প্যারাডক্সটা ফাঁসির কয়েদির উদাহরণ দিয়েও কোথাও কোথাও উল্লেখ আছে। হ্যাংম্যান প্যারাডক্স নামে পরিচিত, তবে মূলকথা অপরিবর্তিত। প্যারাডক্সটির তাৎপর্য এখন পর্যন্ত অস্পষ্ট। সমাধানও করা যায়নি।

লটারি প্যারাডক্স

কোনো কারণ ছাড়াই আপনি একটি লটারির টিকেট কিনলেন। বিকেলে ড্র হবার আগে খবর শুনেছেন এক কোটি টিকেট বিক্রি হয়েছে। অর্থাৎ আপনার জেতার সম্ভাবনা এক কোটিতে একবার। ধরা যাক, র্যাফেল ড্রতে দূর্নীতি হয়নি এবং একটা টিকেট বিজয়ী হবেই। যদিও আপনি জিতে গেলে রীতিমত খুশিতে আত্মহারা হয়ে যেতেন। তবু নিজেকে যৌক্তিক দিকটা বুঝিয়ে হারবেন বলে মেনে নিলেন। একই যুক্তি দিয়েই সিদ্ধান্ত নিলে আপনার বন্ধু রাফি, ভাই আকিব এবং চাচা আফজাল সাহেবের কিনে রাখা টিকেটও হেরে যাবে। ওই বাসার মতি, পাশের পাড়ার মোজাম্মেলসহ সম্ভাবনার দাঁড়িপাল্লায় একে একে সবাই বাদ গেল। সম্ভাবনায় বাদ গেলো যাদের আপনি চেনেন না, তারাও। এককথায় যে টিকেটই বিক্রি করা হয়েছে, যৌক্তিকভাবে আপনি তার হেরে যাওয়াটাই সমর্থন করলেন। অর্থাৎ সব টিকেটই হেরে যাবে, কোনটিই জিতবে না। কিন্তু এ কথা সত্য যে কেউ না কেউ জিতবে। অর্থাৎ আপনি জানেন যে ভুল, তারপরেও এমন একটা কিছুতে সমর্থন রাখছেন। এটা কীভাবে হতে পারে?

লটারির এই প্যারাডক্স Deductive closure of Justification এর তত্ত্বের বিপরীত উদাহরণ হিসেবে উপস্থাপিত হয়। এটি মূলত গোচরে আসে ১৯৬০ সালের দিকে। জ্ঞান ও বিশ্বাসের নতুন আসা তত্ত্বগুলোতেও এর আলোচনা উপেক্ষা করা হয় না।

মিনোর প্যারাডক্স

প্রাচীন এই প্যারাডক্সের নামকরণ হয়েছে প্লেটোর সংলাপের একটা চরিত্রের সাথে মিলিয়ে। কথোপকথনে মগ্ন ছিলেন সক্রেটিস ও মিনো। বিষয় গুণ (Virtue)- এর যথার্থ প্রকৃতি অনুসন্ধান। মিনো একের পর এক দাবি উত্থাপন করছিল আর তার খুঁত ধরিয়ে নাকচ করে দিচ্ছিলেন সক্রেটিস। আবার সক্রেটিস নিজে দাবি করছিলেন যে, তিনি এর সঠিক উত্তর জানেন না। সুতরাং মিনো প্রশ্ন করলো- যদি তুমি না-ই গুণের মুখোমুখি হও, তবে একে চেনো কীভাবে? কেমনে ভাবো ‘গুণ কী’- এই প্রশ্নের একটা নির্দিষ্ট সঠিক উত্তর আছে, যদি না আগে থেকে তোমার কাছে এর উত্তর থাকে? অর্থাৎ যদি আগে থেকে জেনে না থাকে তাহলে সক্রেটিস নাকচ করছে কীভাবে? আর যদি জেনেই থাকে, তবে তো প্রশ্নের পর্বই অনর্থক।

সক্রেটিসের জবাব ছিলো জ্ঞানের মৌলিক উপাদানই সঠিক উত্তর চিনিয়ে দিতে যথেষ্ট। পূর্ব অভিজ্ঞতা সেই কাজ করে। তার প্রমাণ একটা দাসকেও জ্যামিতিক সমস্যা সমাধানে দক্ষ করে তোলা যায়। যদিও তাকে জ্যামিতির জ্ঞান দেয়া না হয়।

এর থেকে মিনোর সমস্যার আধুনিক একটা রূপ দাঁড় করানো যায়। নামমাত্র কিংবা কোনো রকম নির্দেশনা ছাড়া কীভাবে মানুষ সফলভাবে জ্ঞান অর্জন করতে পারে? শিশুর প্রথম ভাষা শেখার কথা সামনে আনা যেতে পারে জবাবে। কোনো ধরনের ব্যকরণবিধি না জেনেও শিশু সহজে দক্ষতা অর্জন করে। শব্দ ও বাক্যের প্রয়োগজনিত ত্রুটি থেকে শুদ্ধটা পৃথক করতে পারে। আসলে উত্তরটা নোয়াম চমস্কি প্রথম দেন ১৯৫০ এর দিকে। তার মতে, মানুষের সকল ভাষার ব্যাকরণের মৌলিক উপাদান মূলত একই। প্রকৃতিগতভাবে তারা মানবজাতির বুদ্ধিবৃত্তিক বিবর্তনের মধ্য দিয়ে প্রতিফলিত একটি জীনগত গুণ।

মুরের ধাঁধাঁ

ধরা যাক, আপনি মাহতাব। বসে আছেন একটা জানালা ছাড়া রুমে। হঠাৎ বৃষ্টি আরম্ভ হলো। মুষল ধারায় বৃষ্টি। আপনি আবহাওয়া বার্তা শোনেননি। সুতরাং বৃষ্টির হবার কথাটাও জানেন না। বৃষ্টি যে আদতে হচ্ছে, এটা আলবৎ বিশ্বাস করেন না। আপনার কাছের বন্ধু মাহদি। সে আপনার অবস্থাটা জানে বলে দাবি করতেই পারে- “এখন বৃষ্টি হচ্ছে, অথচ মাহতাব বিশ্বাস করে না”। কিন্তু আপনি যদি বলেন- “এখন বৃষ্টি হচ্ছে, অথচ আমি বিশ্বাস করি না”; নিঃসন্দেহে বন্ধু মাহদি মনে করবে আপনার মাথাটা খারাপ হয়ে গেছে।

দ্বিতীয় বাক্যটা কেন অর্থহীন হলো? এখানেই প্রশ্ন তুলেছেন জি. ই. মুর– “আমার ব্যাপারে সত্য কিছু বলা আমার জন্য অর্থহীন হবে কেন”?

মুরের বের করে আনা এই প্রশ্ন দর্শনকে আরো গভীরতর পথের সন্ধান দেয়। দার্শনিক লুদভিগ ভিটগেনস্টেইনকে সহযোগিতা করে জ্ঞানের প্রকৃতি ও নিশ্চয়তা নিয়ে কাজ করার ক্ষেত্রে। আরো বড় কথা, এর থেকে ১৯৫০ এর দিকে জ্ঞানের একটা নতুন শাখাই জন্ম দেয়। প্রাগম্যাটিক্স- দর্শন দ্বারা অনুপ্রাণিত ভাষা অধ্যয়নের বিদ্যা।