মহাবিশ্বের সৃষ্টি, আমদের অস্তিত্ব , সময়, বাস্তবতা ইত্যাদি বিষয়গুলো নিয়ে মানুষ গবেষণা করে যাচ্ছে প্রতিনিয়ত। বিজ্ঞান তার যাত্রায় অনেক দূর এগিয়েছে। বিজ্ঞানীরা মহাবিশ্বের স্বভাব ও কর্মকাণ্ড নিয়ে জানাচ্ছেন নানা গল্প। এই গল্প যখন গণিতের দ্বারা প্রমাণ হয়ে যায় তখন তা তত্ত্ব হিসেবে নিজের অবস্থান শক্ত করে নেয়। অনেক তত্ত্বই তার শুরুর দিকের সময়ে সবার মাঝে সাড়া ফেলতে পারে না। বহুল পরিচিত আইনস্টাইনের আপেক্ষিক তত্ত্বও ছিল এমনই। এ তত্ত্ব ছাড়াও আইনস্টাইন তার বাকীটা জীবন আরেকটি তত্ত্ব নিয়ে ভেবে কাটিয়েছেন। সেটি হচ্ছে সমন্বিত ক্ষেত্র তত্ত্ব বা ইউনিফায়েড ফিল্ড থিওরি। এর আলোচনার সাথে সাথে চলে আস স্ট্রিং তত্ত্বের কথা।

একটি আপেলের ভেতর থেকে

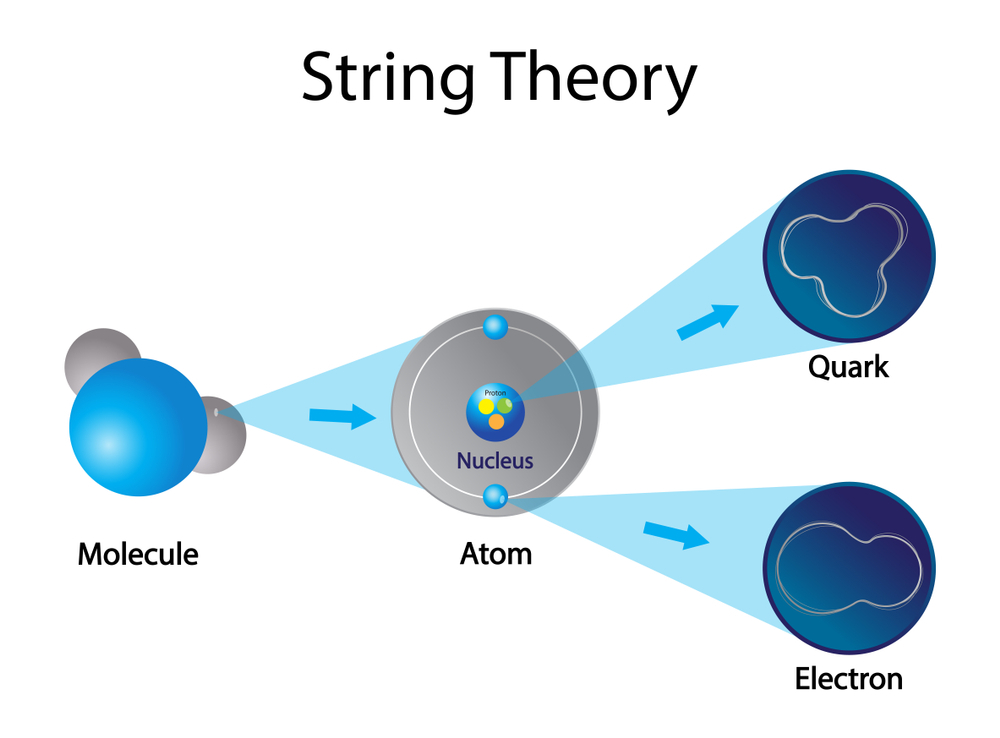

মনে করি, নিউটনের আপেল গাছের মতো আপনার একটি আপেল গাছ আছে। তাতে অনেক সুন্দর আপেল ধরেছে। কোনো এক বিকেলে এর তলা দিয়ে যাবার সময় একটি আপেল পড়লো আপনার মাথায়। আপনি ভাবলেন এই আপেল কীভাবে তৈরি? একটু জুম করে দেখলেন কোষ, তারপর আরও জুম করলেন। এরপর জুম করতে করতে একপর্যায়ে পাবেন অণু। এরপর আরও বিবর্ধিত করলে দেখতে পারবেন পরমাণু। এখানেই কিন্তু শেষ নয়। ভিতরে আরও খুঁজে পাওয়া যাবে ইলেক্ট্রন ঘুরছে। এতেও হলো না, আরও দেখলে দেখতে পারবো একজায়গায় আরেকটি ক্ষুদ্র জিনিস। নিউক্লিয়াস। যেটি আবার আরও দুইটি জিনিস প্রোটন আর নিউট্রন দিয়ে তৈরি। এই কি শেষ? না। আমরা যদি নিউট্রনকে আবার জুম করে দেখি আমরা পাবো আরও ক্ষুদ্র পদার্থ যার নাম কোয়ার্ক। এখানেই আমদের ধারণা আপাতত বন্ধ রাখি।

স্ট্রিং থিওরি বলে, যদি আমরা এই কোয়ার্ককে বর্ধিত করি তাহলে পাবো এক শক্তি, যা সুতো বা তারের মতো। যখন কেউ গিটারে সুর তোলে গিটারের তার কেপে শব্দগুলো তৈরি করে। এখানেও স্ট্রিং অর্থাৎ সুতোটি ভাইব্রেট করে আর কোয়ার্ক তৈরি করে। কোয়ার্ক তৈরি করে নিউট্রন। এভাবে যদি আমরা সবগুলোকে আবার একত্রিত করি তাহলে পাবো সেই আপেল। তো আমরা এখন পর্যন্ত যা আবিস্কার করলাম তা আর কিছুই নয় কিছু স্ট্রিং প্রতিটি ধাপে তার নিজের রূপে কম্পিত হয়ে এগুলো সৃষ্টি করছে। এটাই স্ট্রিং থিওরির মৌলিক ধারণা।

এখানে স্ট্রিং বা তারকে একমাত্রিক হিসেবে বিবেচিত করা হয়। এই তত্ত্বের উদ্দেশ্য হলো এই তারগুলোর কোয়ান্টাম অবস্থা ও বৈশিষ্ট্যসমূহ ব্যবহার করে মহাবিশ্বের সকল মৌলিক কণা এবং বলের আচরণ ব্যাখ্যা করা। স্ট্রিং থিওরি সকল মৌলিক কণার সাহায্যে মহাকর্ষকে ব্যাখ্যা করতে পারে, ব্যাখ্যা করতে পারে চারটি মৌলিক বল ও সকল প্রকার শক্তিসহ পদার্থের অবস্থা। সেজন্য থিওরি অফ এভ্রিথিং হিসেবে নিজের জায়গা করে নিয়েছে স্ট্রিং থিওরি।

মৌলিক কণাগুলোকে তাদের বৈশিষ্ট্য অনুযায়ী মূলত দুই ভাগে ভাগ করা যায়। এক শ্রেণির নাম বোসন আর আরেক শ্রেণির নাম ফার্মিয়ন। প্রথম দিকের স্ট্রিং থিওরিকে বলা হতো বোসনিক স্ট্রিং থিওরি। শুরুর দিকে এই থিওরিতে শুধু বোসন নিয়েই আলোচনা করত। পরবর্তীতে বিজ্ঞানীরা ভিন্ন ধরনের মৌলিক কণাদের মধ্যে একধরনের তাত্ত্বিক যোগাযোগ বের করেন। এই দুই ভিন্ন ধরনের কণিকাদের মধ্যে এই তাত্ত্বিক সাদৃশ্যের নাম দেওয়া হয় সুপারসিমেট্রি। এরপর এই সুপারসিমেট্রির ধারণাকে স্ট্রিং থিওরিস্টরা তাদের তত্ত্ব গঠনে ব্যবহার করেন। এই নতুন গঠন করা স্ট্রিং থিওরির নাম দেওয়া হয় সুপারস্ট্রিং থিওরি। এখন আর বিজ্ঞানীদের শুধু বোসন নিয়ে পড়ে থাকতে হচ্ছে না। স্ট্রিং থিওরি এখন বোসন ও ফার্মিওন দুই শ্রেণির কণিকাদের আচরণ নিয়েই কাজ করতে পারছে। কিন্তু সুপারস্ট্রিং থিওরি নিয়ে কাজ করতে গিয়ে বিজ্ঞানীরা দেখলেন তাদের কতগুলো অতিরিক্ত মাত্রার দরকার হচ্ছে। এই অবস্থা আমাদের কালুজা ক্লেইন তত্ত্বে নিয়ে যায়। প্রশ্নের সৃষ্টি হয় যে বাকি মাত্রাগুলো তাহলে কোথায়?

অন্য মাত্রায় যাত্রা

মহাবিশ্বের সকল বল, তত্ত্বকে স্ট্রিং থিওরির আওতায় আনতে গেলে আমাদের চির পরিচিত তিন মাত্রা দিয়ে হয় না। ৪ কিংবা ৫ মাত্রা দিয়েও না। এর জন্য প্রয়োজন হয় ১০ টি মাত্রার। এটাই স্ট্রিং থিওরির সীমাবদ্ধতা। আমরা এখনো মাত্রাগুলো বের করতে পারিনি। তবে মাত্রাগুলোর অস্তিত্ব নিয়ে একটি অনুকল্প রয়েছে। আমরা যদি কিছু দূর থেকে একটি তারকে দেখি তাহলে সেটি আমাদের কাছে একমাত্রিক মনে হবে। কিন্তু যদি আমরা কাছে থেকে দেখি তাহলে বুঝতে পারবো যে এটিরও অন্যন্য মাত্রা আছে। একটি পিঁপড়া এই মাত্রায় প্রবেশ করতে পারবে, সেখানে হেটে বেড়াতে পারবে। হয়তো এই বাকি মাত্রাগুলো এতোই ক্ষুদ্র যে আমরা সেগুলোতে প্রবেশ করতে পারি না। কিন্তু একটি অতি ক্ষুদ্র জিনিস যেমন কণা বা ইলেকট্রন পারবে।

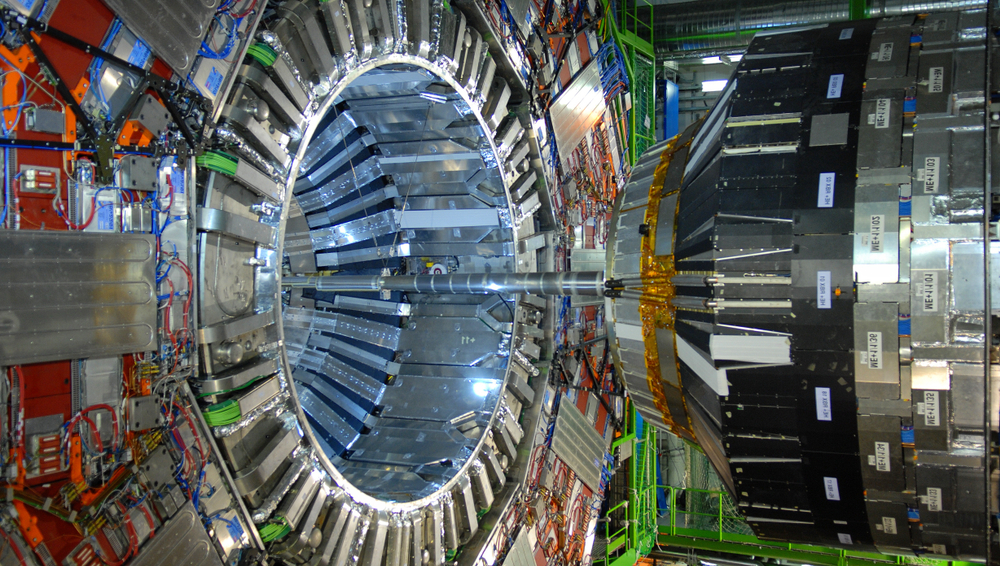

এসব মাত্রাজনিত এবং পদার্থের বিভিন্ন অসমাপ্ত সমস্যা সমাধানের জন্য বিজ্ঞানীরা তৈরি করেন The Large Hadron Collider, যা সুইজারল্যান্ডের জেনেভায় অবস্থিত। এই যন্ত্রে কণার সাথে কণার সংঘর্ষের সৃষ্টি করা হয়। এই যন্ত্রের সাহায্যেই ঈশ্বর কণা প্রমাণিত হয়। স্ট্রিং থিওরির বিজ্ঞানীরা মনে করেন যে যদি কোন কণার সংঘর্ষ পরবর্তী সময়ের ভর সংঘর্ষের পূর্বের ভরের চেয়ে কম হয় তাহলে বাকি ভর গুলো অন্য মাত্রায় চলে যাওয়ার সম্ভবনা রয়েছে। এসব নিয়ে এখনো গবেষণা করে যাচ্ছে বিজ্ঞানীরা।

এম থিওরি

আগে সবল নিউক্লিয় বলের বৈশিষ্ট্য ব্যাখ্যা করার জন্য কোয়ান্টাম ক্রোমোডাইনামিক্সের সাহায্য নেওয়া হতো। কিন্তু বিজ্ঞানীরা কিছু সমস্যা কাটিয়ে উঠতে পারছিলেন না। এজন্য ষাটের দশকের শেষ দিকে সবল নিউক্লিয় বলের কিছু বৈশিষ্ট্য ব্যাখ্যা করার জন্য তারা সম্পূর্ণ নতুন এক তত্ত্ব নিয়ে কাজ করতে থাকেন। পরবর্তীতে বিজ্ঞানীরা বুঝতে পারেন এটি নিউক্লিয়ার পদার্থবিদ্যার চাইতে বরং মহাকর্ষের কোয়ান্টাম তত্ত্ব গঠন করতেই বেশি সক্ষম।

পাঁচটি স্ট্রিং থিওরি তৈরি হবার পর বিজ্ঞানীরা দেখলেন যে স্ট্রিং থিওরি কোনো একক তত্ত্বের বদলে একটি একগুচ্ছ তত্ত্বের দিকে যাচ্ছে। এবং একপর্যায়ে ১১ মাত্রা বিশিষ্ট একটি তত্ত্ব গঠন করা হয় যার নাম দেওয়া হয় এম-থিওরি। তাত্ত্বিক পদার্থবিদ (বিশেষ করে স্টিফেন হকিং, এডওয়ার্ড উইটেন এবং জুয়ান ম্যালডাছিনা) মনে করেছিলেন স্ট্রিং থিওরি এমন একটি তত্ত্বের দিকে এগিয়ে যাচ্ছে, যা আমাদের দেখা প্রকৃতির সঠিক ব্যাখ্যা দিতে পারবে। তাদের এরকম মনে করার অবশ্য কারণও আছে। স্ট্রিং থিওরির গাণিতিক গঠনের সাহায্যে কোয়ান্টাম মেকানিক্স ও সাধারণ আপেক্ষিকতাকে একীভূত তত্ত্বে রূপ দেওয়া যাবে। মানে আমরা মহাকর্ষের জন্য একটি কোয়ান্টাম ফিল্ড থিওরি পাব। ফলে প্রকৃতিতে বিদ্যমান চার প্রকার বলকে একীভূত করার একটা সম্ভাবনা তৈরি হচ্ছে।

গ্রাভিটি আমাদের হলোগ্রাফিক প্রিন্সিপাল, ব্ল্যাকহোল থার্মোডাইনামিক্সের মতো বেশ কিছু চমৎকার বিষয় সম্পর্কে তত্ত্ব গঠন করতে সহায়তা করছে। হকিংয়ের মতে, “এম-থিওরিই একমাত্র তত্ত্ব যেটি নিজেকে সবকিছুর তত্ত্ব বলে দাবী করতে পারে।” রির্চাড ফাইনম্যান, রজার পেনরোজ এবং শেলডন লি গ্লাসোর মতো কয়েকজন পদার্থবিজ্ঞানী অবশ্য এর সমালোচনা করেছেন। তাদের মতে এই তত্ত্ব পরীক্ষার জন্য প্রচুর শক্তির প্রয়োজন এবং তাই পরীক্ষা করে এই তত্ত্বের অনুমানগুলোর সত্যতা প্রমাণ করা সম্ভব না। তাই এই তত্ত্ব নিজেকে সবকিছুর তত্ত্ব হিসেবে দাবী করতে পারে না।

বর্তমানে অসমাধিত তত্ত্বের সংখ্যা অনেক। ডার্ক ম্যাটারের অস্তিত্ব ব্যাখ্যার জন্য স্ট্রিং থিওরিকে বাস্তবের সাথে মিল রেখে একটি সমীকরণ তৈরি করতে হবে। এছাড়া মহাবিশ্ব সম্প্রসারন ধ্রুবক বের করার জন্যও এটি প্রমাণের প্রয়োজন। তবে এর সীমাবদ্ধতাগুলো জটিল তাই এর বিরোধিতাও করে অনেকেই। এটি মহাবিশ্বের সকল অবস্থার ব্যাখ্যা একসাথে করতে পারে না। স্থান কালের বক্রতা ব্যাখ্যাও স্পষ্ট নয়। থিওরিটি শুধু সমীকরণে প্রমাণ করা সম্ভব হলেও এটি আমাদের মহাবিশ্বকে বোঝার জন্য সুন্দর একটি ধারণা সৃষ্টি করেছে। আজকের প্রযুক্তি হয়তো একে প্রমাণ করতে পারবে না কিন্তু একটা বিশ্বাস বিজ্ঞানীরা করেন যে ভবিষ্যতে এর প্রমাণ সম্ভব হবে আর আমরা মহাবিশ্বের ব্যাখ্যা করতে সম্ভব হবো।