সর্বকালের সেরা দলের তালিকা করতে গেলে অনেকগুলো সফল দলের নামই চলে আসবে। পঞ্চাশের দশকের রিয়াল মাদ্রিদ, নব্বইয়ের দশকের মিলান, স্যার অ্যালেক্স ফার্গুসনের ট্রেবলজয়ী ম্যানচেস্টার ইউনাইটেড, গার্দিওলার সর্বজয়ী বার্সেলোনা, কিংবা টানা তিন চ্যাম্পিয়ন্স লিগ জিতে ইতিহাস গড়া জিদানের রিয়াল মাদ্রিদ – এ তালিকা বেশ দীর্ঘ। এতগুলো সফল দলের মাঝ থেকে একটা দলকে বেছে নেওয়া খুবই কঠিন। আচ্ছা, কাজটা একটু সহজ করে নেওয়া যাক। ক্লাবগুলোকে বাদ দিয়ে শুধুমাত্র জাতীয় দলগুলোকে বিবেচনা করলে সর্বকালের সেরা দলের তকমা কারা পাবে?

এক্ষেত্রে তালিকায় চলে আসবে ১৯৫৪ বিশ্বকাপের হাঙ্গেরি, ১৯৮২ বিশ্বকাপের ব্রাজিল আর ২০১০ বিশ্বকাপজয়ী স্পেনের নাম। তবে বিশ্বকাপ ইতিহাসে সর্বকালের সেরা দল হিসেবে ১৯৭০ বিশ্বকাপের ব্রাজিল দলটিকেই অধিকাংশ বিশ্লেষক বেছে নেন। এখন প্রশ্ন হচ্ছে এত ভালো ভালো দল বাদ দিয়ে বিশেষজ্ঞরা কেন ‘৭০ এর ব্রাজিলের নামটি বলেন? ওই দলটির বিশেষত্ব কী ছিল? ঠিক কী কারণে দলটি সাফল্যের চূড়ায় পৌছেছিল? কেন ৫০ বছর পরেও ওই দলটিকে নিয়ে এত আলোচনা হয়? সেই ঐতিহাসিক বিশ্বকাপের সুবর্ণজয়ন্তীতে এসব প্রশ্নের উত্তর পাওয়ার চেষ্টা করছি।

আসর শুরুর আগের প্রেক্ষাপট

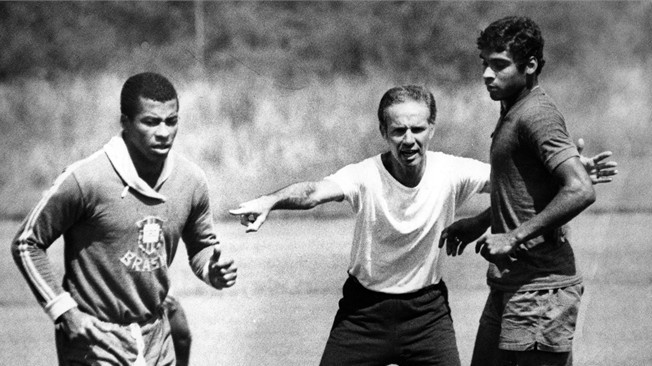

১৯৬৬ বিশ্বকাপের পর থেকেই ব্রাজিল দল একটি পরিবর্তনের মধ্য দিয়ে যাচ্ছিল। ১৯৫৮ ও ১৯৬২ বিশ্বকাপজয়ী দলের সব সদস্যই ১৯৬৬ বিশ্বকাপে ব্রাজিলের ভরাডুবির পর অবসরে চলে গেছেন, এমনকি পেলেও ওই বিশ্বকাপে রাফ অ্যান্ড টাফ ফুটবল দেখে বিরক্ত হয়ে আন্তর্জাতিক ফুটবল থেকে অবসরের সিদ্ধান্ত নেন। পরে অবশ্য ১৯৭০ বিশ্বকাপ খেলার জন্য তিনি অবসর ভেঙে ফিরে আসেন এবং বাছাইপর্বেও ব্রাজিলের হয়ে অংশ নেন। তখন ব্রাজিলের কোচ ছিলেন জোয়াও সালদানহা; তিনি ছিল কিছুটা একগুঁয়ে আর জেদী প্রকৃতির মানুষ, নিজে যেটা ভালো বুঝতেন সেটাই করতেন।

এদিকে ব্রাজিল দলে তখন তারকার ছড়াছড়ি। গারসন আর রিভেলিনোর মতো দুইজন অসাধারণ প্লেমেকার তাদের দলে, কিন্তু সালদানহো তাদের একসাথে দলে খেলাতে আগ্রহী ছিলেন না। এছাড়া তোস্তাও আর পেলেকে একসাথে খেলানোর ব্যাপারেও তৎকালীন ব্রাজিল কোচের আপত্তি ছিল। এসব কারণে সালদানহোর সাথে পেলের বেশ বড় ধরনের মতানৈক্য ছিল, এমনকি অবসর ভেঙে আসা পেলে রক্ষণভাগে সাহায্য করতেন না বলে তাকেও দলে রাখার ব্যাপারে সালদানহো আপত্তি জানাচ্ছিলেন! তবে সালদানহো সবচেয়ে বড় বিপদটা ডেকে আনেন ব্রাজিলের তৎকালীন রাষ্ট্রপতি এমিলিও মেডিসির সাথে বিতর্কে জড়িয়ে। রাষ্ট্রপতি তার প্রিয় স্ট্রাইকার দারিওকে দলে নেওয়ার অনুরোধ করলে সালদানহো বলেন,

‘আমি তার মন্ত্রীপরিষদের সদস্য কে হবে তা ঠিক করি না। তিনিও আমার ফরোয়ার্ড লাইন ঠিক করতে পারেন না।’

মেডিসি তো এমনিতেই ক্ষেপে ছিলেন, তার উপর ঘরের মাঠে চিরপ্রতিদ্বন্দ্বী আর্জেন্টিনার কাছে সালদানহোর দল হেরে বসে। ব্যস, আর কী চাই! সাথে সাথে সালদানহোকে কোচের পদ থেকে সরিয়ে পেলের সাবেক সতীর্থ এবং ‘৫৮ ও ‘৬২ বিশ্বকাপজয়ী কোচ জাগালোকে কোচ হিসেবে নিয়োগ দেয় সিবিএফ। বিশ্বকাপ শুরুর অল্প কিছুদিন আগে হুট করে কোচ বদলটাই ব্রাজিলের জন্য শাপে বর হয়ে আসে। দায়িত্ব নিয়েই জাগালো বুঝতে পারেন যে, এতগুলো তারকাকে একসাথে খেলানোর মতো ট্যাকটিস খুঁজে বের করাটা হবে তার জন্য সবচেয়ে বড় চ্যালেঞ্জ।

জাগালোর ট্যাকটিকস

মারিও জাগালো তার দলকে ৪-২-৪ ফরমেশনে খেলানোর সিদ্ধান্ত নেন। কিন্তু সেই পুরনো সমস্যা রয়েই গেল, ৪-২-৪ ফর্মেশনে গারসন আর রিভেলিনোকে একসাথে খেলানো সম্ভব ছিল না, অথচ দুইজনই মূল দলে খেলার যোগ্যতা রাখেন। সমস্যার সমাধানে রিভেলিনোকে লেফট উইঙ্গার হিসেবে খেলানোর সিদ্ধান্ত নেন জাগালো, আর গারসনকে তার ন্যাচারাল পজিশন সেন্ট্রাল মিডফিল্ডেই জায়গা দেন। এভাবে একই সাথে দুইজনকে খেলানোর উপায় বের করেন তিনি।

প্লেমেকার রিভেলিনো উইঙ্গার হিসেবে কতুটুকু সাফল্য পাবে, সে ব্যাপারে সবার মনেই সন্দেহ ছিল। কিন্তু পরবর্তীতে রিভেলিনোকে প্লেমেকার হিসেবে খেলানোটাই মাস্টারস্ট্রোক হিসেবে কাজে দেয়। কীভাবে? সেটা জানার জন্য সেই ব্রাজিলের খেলার ধরন জানতে হবে।

নিচের ছবির দিকে লক্ষ্য করুন।

প্রথমে মূল একাদশের সকল সদস্যের ব্যাপারে কিছু বলি। গোলরক্ষক হিসেবে থাকা ফেলিক্স ছিলেন এই দলের সবচেয়ে দুর্বল জায়গা। তবে বাকি সদস্যদের অসাধারণ পারফরম্যান্সের কারণে তার দুর্বলতা তেমন একটা প্রভাব রাখেনি। রাইটব্যাক পজিশনে ছিলেন ওই দলের অধিনায়ক কার্লোস আলবার্তো তোরেস। এই পজিশনে কার্লোস আলবার্তো ব্রাজিলের সর্বকালের সেরা তো বটেই, অনেক ফুটবলবোদ্ধার মতে তিনিই সর্বকালের সেরা রাইটব্যাক। রক্ষণভাগ ভালোভাবে সামলে আক্রমণে সাহায্য করার ব্যাপারে তিনি ভীষণ পারদর্শী ছিলেন। মেক্সিকো বিশ্বকাপে জায়ার্জিনহোকে সাথে নিয়ে ডান প্রান্ত দিয়ে প্রতিপক্ষের রক্ষণভাগে তাণ্ডবলীলা চালিয়েছিলেন তিনি। দলের পাসিং বিল্ডআপে কার্লোসের ভুমিকা এতটাই বেশি ছিল যে, ওই বিশ্বকাপে ব্রাজিলের হয়ে সবচেয়ে বেশি সঠিক পাস ছিল কার্লোস আলবার্তোরই (৩৯৪টি)।

তবে দলের লেফটব্যাক এভারাল্ডো আক্রমণের ক্ষেত্রে এতটা শক্তিশালী ছিল না, তিনি রক্ষণভাগেই বেশি মনোযোগী ছিলেন। ব্রাজিলের সর্বকালের সেরা লেফটব্যাকের তালিকাতেও এভারাল্ডোর নাম বেশ পরেই আসে। বরং সর্বকালের সেরা লেফটব্যাক হিসেবে ‘৫৮ বিশ্বকাপের নিল্টন সান্তোস কিংবা ২০০২ বিশ্বকাপের রবার্তো কার্লোসের নামই বেশি উচ্চারিত হয়।

সেন্টারব্যাকের দুইটি পজিশনে জুটি বেঁধেছিলেন ব্রিটো ও উইলসন পিয়াজ্জা। ব্রিটো ছিলেন ক্ল্যাসিকাল সেন্টারব্যাকের একজন আদর্শ উদাহরণ। ৬’২” লম্বা এই ডিফেন্ডার এরিয়াল ডুয়েলে ভীষণ শক্তিশালী ছিলেন। তিনি আক্রমণে খুব কমই উঠতেন, কারণ ডিফেন্সের মুল দায়িত্ব তার উপরেই অর্পিত ছিল। তবে তার পার্টনার উইলসন পিয়াজ্জা আক্রমণে বেশ সাহায্য করতেন, তাকে দিয়েই ব্রাজিলের আক্রমণ শুরু হতো। জাগালোর ট্যাকটিসের বড় একটি অংশ ছিল ‘টোটাল ফুটবল’, তাই পিয়াজ্জার ন্যাচারাল পজিশন মিডফিল্ডার হলেও তাকে সেন্টারব্যাক হিসেবেই খেলানো হয়।

ক্লদোয়ালদো ছিলেন সেন্ট্রাল মিডফিল্ডারের একজন আদর্শ উদাহরণ, তার পাসিং দক্ষতাও অসাধারণ ছিল। কার্লোস আলবার্তোর পর দ্বিতীয় সর্বোচ্চ সাকসেসফুল পাস তার কাছ থেকেই এসেছিলো (৩১৭টি)। দলের কোনো ডিফেন্ডার প্রতিপক্ষের রক্ষণভাগে চলে গেলে সেই জায়গা পূরণ করার দায়িত্বও ক্লদোয়ালদোর থাকতো। মাঝমাঠে ক্লদোয়ালদোর সঙ্গী গারসন ছিলেন একজন অসাধারণ প্লেমেকার, তার ক্ষুরধার মস্তিষ্ক সাথে ডিফেন্সচেরা পাসিং ব্রাজিলের আক্রমণে অনেক বড় ভূমিকা রাখতো। তার অসাধারণ প্লেমেকিং দক্ষতার প্রমাণ পাওয়া যায় সাকসেসফুল কী-পাসের লিস্ট দেখলেই; ব্রাজিলের পক্ষে ওই আসরে দ্বিতীয় সর্বোচ্চ সাকসেসফুল কী-পাস তার পা থেকেই এসেছিল (১৩টি)।

আগেই বলেছিলাম, রিভেলিনো আর গারসন দু’জনই ছিলেন প্লেমেকার, কিন্তু তাদের একসাথে খেলানোর জন্য রিভেলিনো খেলছিলেন লেফট উইঙ্গার হিসেবে। রিভেলিনোর মতো প্লেমেকার বাঁ প্রান্তে থাকার কারণেই লেফটব্যাক এভারাল্ডোর আক্রমণে না ওঠাটা কোনো সমস্যা হয়ে দাঁড়ায়নি। রিভেলিনো কিছুটা নিচে নেমে এলে তোস্তাও লেফট উইংয়ে চলে যেতেন, যার ফলে ব্রাজিলের ফর্মেশন ৪-২-৪ থেকে ৪-৩-৩ এ রূপান্তরিত হয়ে যেত – যা প্রতিপক্ষকে বিভ্রমে ফেলে দিত। এভাবেই রিভেলিনোকে তার ন্যাচারাল পজিশনে না খেলানোটাই ব্রাজিলের জন্য শাপে বর হয়ে গিয়েছিল। ফ্লিপফ্লপ ড্রিবলিংয়ে পারদর্শী রিভেলিনো সেই টুর্নামেন্টে অসাধারণ খেলেছিলেন।

বাঁ প্রান্তে তেজটা কম থাকলেও ডান প্রান্ত ছিল পুরোপুরি ভিন্ন, রাইট উইঙ্গার হিসেবে দলে ছিল ‘দ্য হারিকেন’ জায়ার্জিনহো। কার্লোস আলবার্তোকে সাথে নিয়ে ডান প্রান্ত দিয়ে সেই টুর্নামেন্টে হারিকেনের চেয়েও ভয়াবহ ঝড় বইয়ে দিয়েছিলেন এই রাইট উইঙ্গার। সেই বিশ্বকাপে প্রতি ম্যাচে গোল করার এক অনন্য রেকর্ড গড়েছিলেন জায়ার্জিনহো, যা এখনো কেউ ভাঙতে পারেনি। ওই টুর্নামেন্টে তার মোট গোল ছিল সাতটি, যা তার দলের হয়ে সর্বোচ্চ।

স্ট্রাইকারের দু’টি পজিশনে ছিলেন তোস্তাও আর পেলে। দুইজনের কেউই চিরাচরিত টার্গেট ম্যান ছিলেন না, সবসময় পজিশন পরিবর্তন করে প্রতিপক্ষের ডিফেন্ডারদের ব্যস্ত রাখার পাশাপাশি আক্রমণভাগে বৈচিত্র্যও বাড়িয়ে দিয়েছিলেন এই দু’জন স্ট্রাইকার। তোস্তাও’র রোলকে এখনকার ‘ফলস নাইন’ পজিশনের সাথে তুলনা করা যায়। পক্ষান্তরে, পেলে সেই টুর্নামেন্টে স্ট্রাইকিং অ্যাবিলিটির সাথে তার প্লেমেকিং গুণ দিয়েও নজর কেড়েছিলেন। ওই আসরে পেলের ৪ গোলের সাথে ৫ অ্যাসিস্ট এবং দলের হয়ে সর্বোচ্চ কী-পাস (২২টি) সেটারই প্রমাণ রাখে। এমন অসাধারণ পারফরম্যান্সের পুরস্কার হিসেবেই পেলে পেয়েছিলেন ওই বিশ্বকাপের গোল্ডেন বলের অ্যাওয়ার্ড। তবে ১৯৬৬ বিশ্বকাপের পুনরাবৃত্তি যাতে না ঘটে, সেজন্য জাগালো বেশ সচেতন ছিলেন। খেলোয়াড়দের শারীরিক ক্ষমতা বাড়ানোর জন্য কোচিং স্টাফে পেরেইরা ও কৌতিনহোকে নিয়ে আসেন জাগালো, যারা পরবর্তীতে ব্রাজিলের কোচ হিসেবেও দায়িত্ব পালন করেন।

এবার আসি ‘৭০ এর ব্রাজিলের খেলার ধরনের ব্যাপারে।

পেলেদের খেলায় ‘সুন্দর ফুটবল’ ধরে রাখার প্রত্যয় সবসময়ই ছিল। ফলনির্ভর ফুটবল না খেলে দর্শকদের মনে আনন্দের যোগান দেওয়ার ব্যাপারটা মাথায় রেখেই তারা খেলত। আর এটা করতে তাদের সাহায্য করেছিল প্লেয়ারদের পজিশনের অদল-বদল। এই হয়তো পেলেকে স্ট্রাইকার হিসেবে দেখা গেল, আবার এই হয়তো মাঝমাঠে; তোস্তাওকে কিছুক্ষণ পেনাল্টি বক্সে দেখা যায়, তো কিছুক্ষণ লেফট উইংয়ে; রিভেলিনো কখনো উইঙ্গার, কখনো প্লেমেকার। দলের অধিনায়ক কার্লোস আলবার্তো রাইটব্যাক নাকি রাইট উইঙ্গার, এটা তার খেলা দেখে ঠাওর করা বেশ মুশকিল ছিল। অন্যদিকে, রাইট উইঙ্গার জায়ার্জিনহো সুযোগ পেলেই কাট-ইন করে পেনাল্টি বক্সে ঢুকে যেতেন।

একে তো খেলোয়াড়দের ভার্সেটাইল পজিশন, তার উপর তাদের ব্যক্তিগত নৈপুণ্য – সব মিলিয়ে এই ব্রাজিল দলটাকে এমন দুর্দান্ত করেছিল যে ওই বিশ্বকাপের কোনো ম্যাচে এই দল হারতে পারে, তা কখনোই মনে হয় নি। রক্ষণভাগে এই দলটা অতটা শক্তিশালী ছিল না; কিন্তু যেই দলের আক্রমণভাগ এতটা শক্তিশালী, তারা ১-২ টা গোল খেলেও যে সে ক্ষতি পুষিয়ে দেওয়ার সামর্থ্য রাখত, তা বলাই বাহুল্য।

দলের অন্যতম বড় শক্তি ছিল বহুমাত্রিক পেলের আবির্ভাব। আগের আসরগুলোতে পেলে প্রথাগত স্ট্রাইকারের ভূমিকা পালন করলেও এই বিশ্বকাপে নিজের স্ট্রাইকিং অ্যাবিলিটির সাথে প্লেমেকিং গুণের এক দুর্দান্ত সমাবেশ দিয়ে দলের গেম বিল্ডআপে বড় ভূমিকা রাখেন। এভাবেই দুই ভিন্ন বিশ্বকাপে ভিন্ন অবতারে সফল হয়ে পেলে নিজেকে নিয়ে যান সর্বকালের সেরা খেলোয়াড়ের উচ্চতায়। পেলের সাথে জায়ার্জিনহো, রিভেলিনোদের ড্রিবলিং ক্ষমতা, সাথে তোস্তাও’র চতুরতা – সব মিলিয়ে ব্রাজিলের আক্রমণভাগের রসায়ন স্বর্গীয় পর্যায়ে চলে গিয়েছিল।

শুরু হলো বিশ্বকাপ

১৯৭০ বিশ্বকাপে চেকস্লোভাকিয়া, ইংল্যান্ড ও রোমানিয়ার সাথে ‘গ্রুপ থ্রি’-তে ছিল ব্রাজিল। নিজেদের প্রথম ম্যাচে চেকদের বিপক্ষে মাত্র ১১ মিনিটে গোল খেয়ে পিছিয়ে পড়ে ব্রাজিল। তবে ২৪ মিনিটে ফ্রি-কিক থেকে গোল করে খেলায় সমতা ফেরান রিভেলিনো। দ্বিতীয়ার্ধের ৫৯ মিনিটে মাঝমাঠ থেকে বাড়ানো বল দারুণভাবে রিসিভ করে ডান পায়ে গোল করে সেলেসাওদের এগিয়ে দেন পেলে। ৬১ ও ৮৩ মিনিটে জোড়া গোল করে ব্রাজিলের ৪-১ গোলের বড় জয় নিশ্চিত করেন জায়ার্জিনহো।

নিজেদের দ্বিতীয় ম্যাচে আগের আসরের চ্যাম্পিয়ন ইংল্যান্ডের মুখোমুখি হয় ব্রাজিল। অবশ্য ১৯৬৬ বিশ্বকাপের চেয়ে ১৯৭০ বিশ্বকাপের ইংল্যান্ডের দলটাকেই বেশি ভারসাম্যপূর্ণ বলে মনে হচ্ছিল। ম্যাচটি দু’দলের জন্যই ভীষণ গুরুত্বপূর্ণ ছিল, কারণ গ্রুপ চ্যাম্পিয়ন হতে পারলে পরবর্তী রাউন্ডের পথটা বেশ সহজ হয়ে যাওয়ার একটা সমীকরণ ছিল। ম্যাচের শুরু থেকেই ব্রাজিলের লাগাতার আক্রমণে দিশেহারা হয়ে যায় ইংল্যান্ড। ববি মুরের মতো সর্বকালের অন্যতম সেরা ডিফেন্ডার দলে থাকলেও ব্রাজিলের টানা আক্রমণে সেই রক্ষণভাগ বারবার খেই হারাচ্ছিল।

কিন্তু ব্রাজিলের সব আক্রমণ একাই আটকে দিচ্ছিলেন সর্বকালের অন্যতম সেরা গোলকিপার গর্ডন ব্যাঙ্কস। প্রথমার্ধে পেলের একটি হেডার অবিশ্বাস্যভাবে ঠেকিয়ে দেন ব্যাঙ্কস, যেই সেভটিকে পরবর্তীতে ‘সেভ অফ দ্য সেঞ্চুরি’ নামে আখ্যায়িত করা হয়।

অবশেষে ৫৯ মিনিটে ইংলিশ দেয়াল ভাঙতে সক্ষম হয় ব্রাজিল। বাঁ প্রান্ত ধরে এগিয়ে এসে প্রথমে তিনজন ডিফেন্ডারকে কাটিয়ে স্পেস তৈরি করে বলটি পেলের দিকে বাড়িয়ে দেন তোস্তাও। পেলে অসাধারণভাবে বলটা রিসিভ করে বাড়িয়ে দেন জায়ার্জিনহোর দিকে। তার দ্রুতগতির শট একদম টপ অফ দ্য নেটে হিট করে। এই গোলের মাধ্যমে একটা ব্যাপার নিশ্চিত হয়ে যায় – প্রতিপক্ষ যতই ডিফেন্স জমাট করুক, ব্রাজিলের ম্যাজিকাল অ্যাটাক সেই ডিফেন্স ভাঙতে যথেষ্ট। গ্রুপপর্বে নিজেদের শেষ ম্যাচে পেলের জোড়া গোল ও জায়ার্জিনহোর এক গোলে রোমানিয়াকে ৩-২ গোলে হারিয়ে গ্রুপ চ্যাম্পিয়ন হিসেবে কোয়ার্টার ফাইনাল নিশ্চিত করে ব্রাজিল।

কোয়ার্টার ফাইনালে নিজেদের মহাদেশীয় প্রতিপক্ষ পেরুর মুখোমুখি হয় ব্রাজিল। এ ম্যাচে আসল ঝলকটা দেখান তোস্তাও; তার জোড়া গোল এবং রিভেলিনো ও জায়ারজিনহোর এক গোলে ৪-২ ব্যবধানে জিতে সেমিফাইনালে চলে যায় ব্রাজিল, যেখানে তাদের প্রতিপক্ষ ছিল তাদের আরেক মহাদেশীয় প্রতিপক্ষ উরুগুয়ে।

১৯৫০ বিশ্বকাপের সেই ‘মারাকানা ট্র্যাজেডি’র পর দু’টি বিশ্বকাপ জিতলেও সেদিনের সেই হারের দগদগে ক্ষত ব্রাজিলের মনে তখনও জীবন্ত ছিল। ফলে উরুগুয়ের বিপক্ষে ম্যাচের আগে ব্রাজিল কিছুটা বাড়তি চাপেই ছিল। এ ব্যাপারে পেলে বলেন,

‘ম্যাচ শুরুর আগের রাতে হোটেলে যারা আমাদের কাছে এসেছিল, তারা সবাই শুধু একটি কথাই বলেছিল। আমরা বিশ্বকাপ জিতি বা না জিতি, উরুগুয়ের বিপক্ষে হারা কিছুতেই চলবে না। আসলে ২০ বছর আগের সেই জ্বালা জুড়ানোর জন্য বিশ্বকাপে তাদের বিপক্ষে জয়টা খুবই গুরুত্বপূর্ণ ছিল।’

এমন একটি ম্যাচে মাত্র ১৯ মিনিটের মাথায় কুবিলার গোলে এগিয়ে যায় উরুগুয়ে। এই গোলের পর ‘মারাকানাজো’র স্মৃতিই যেন আবার ফিরে আসতে থাকে! ভয়ে তোস্তাও, ফেলিক্সদের মুখ ফ্যাকাসে হয়ে গেছিল। তবে প্রথমার্ধ শেষ হওয়ার ১ মিনিট আগে তোস্তাও’র পাস থেকে ক্লদোয়ালদোর গোলে সমতায় ফিরে ব্রাজিল।

এই গোলের পেছনেও সুন্দর একটি গল্প আছে। ট্যাকটিকস অনুযায়ী, ক্লদোয়ালদো কিছুটা নিচে নেমে খেলতেন, আর ওপরে উঠে প্লেমেকিংয়ের দায়িত্ব পালন করতেন গারসন। কিন্তু ওই গোলের কিছুক্ষণ আগে সহকারী কোচ কার্লোস আলবার্তোর অনুমতি নিয়ে ক্লদোয়ালদোকে ফ্রি রোল দিয়ে নিজে কিছুটা নেমে আসেন গারসন। ফলশ্রুতিতে ওই আসরে নিজের প্রথম গোলটি করেন ক্লদোয়ালদো।

এরপর ৭৬ মিনিটে আবারও তোস্তাও’র অসাধারণ পাস। এবার গোল করলেন জায়ার্জিনহো। খেলা শেষ হওয়ার ১ মিনিট আগে পেলের পাস থেকে দারুণ এক গোল করে ৩-১ গোলে এগিয়ে দেন রিভেলিনো। এরপর ঘটে যায় এক অদ্ভুত ঘটনা, তোস্তাওর থ্রু পাস থেকে বল পেয়ে দারুণ এক ডামি করে গোলকিপারকে কাটিয়ে সামনে চলে আসেন পেলে। কিন্তু অদ্ভুতভাবে খালি বার পেয়েও বল বাইরে মারেন পেলে! অবশ্য ম্যাচের ফলে তাতে প্রভাব পড়ার সম্ভাবনা ছিল না, ৩-১ গোলের জয় নিয়েই ব্রাজিল চলে যায় ফাইনালে।

সেই ঐতিহাসিক ফাইনাল

ব্রাজিলের ধ্রুপদী ফুটবলের চূড়ান্ত সুন্দর রূপ দেখা যায় ওই ফাইনাল ম্যাচে। ম্যাচটি ছিল ফলনির্ভর ফুটবলের বিপক্ষে শৈল্পিক ফুটবলের লড়াই। একদিকে ইতালির ‘ক্যাতেনেচ্চিও’, আরেকদিকে ব্রাজিলের ‘জোগো বোনিতো’। দুই দলই তখন দুইবারের বিশ্বচ্যাম্পিয়ন, তাই যারা ফাইনাল জিতবে, জুলে রিমে ট্রফি চিরদিনের মতো তাদের হয়ে যাবে। সব কিছু মিলিয়ে টানটান উত্তেজনাপূর্ণ একটা ম্যাচের আশাতেই ছিল সবাই।

মেক্সিকো সিটির এস্তাদিও আজতেকায় ফাইনালের শুরু থেকেই ইতালির ওপর চড়াও হয়ে খেলতে থাকে ব্রাজিল। তার ফলও বেশ দ্রুত পেয়ে যায়। ১৮ মিনিটে বাঁ প্রান্ত থেকে রিভেলিনোর দেওয়া ক্রসে মাথা ছোঁয়ানোর জন্য নিজের চেয়ে লম্বায় বেশ উঁচু ডিফেন্ডারকে এরিয়ালে বিট করে হেডে গোল দিয়ে দলকে এগিয়ে নেন পেলে।

গোল খেয়ে পিছিয়ে পড়ায় আক্রমণে উঠতে বাধ্য হয় ইতালি। তবে ব্রাজিলের আক্রমণভাগকে সামলাতে ব্যস্ত থাকায় জন্য পুরোদমে আক্রমণে উঠতেও পারছিল না তারা। অবশেষে তাদের জন্য আশীর্বাদ হয়ে আসে ক্লদোয়ালদোর একটা সিলি ব্যাকপাস। সেই ব্যাকপাস থেকে বল পেয়ে ৩৭ মিনিটে গোল করে দলকে সমতায় ফেরান বনিনসেঙ্গা। অপ্রত্যাশিত গোল পেয়ে ইতালি রক্ষণাত্মক ভঙ্গিতে খেলতে থাকে, ব্রাজিলকে বলের জন্য প্রেস না করে ‘আজ্জুরি’দের অধিকাংশ খেলোয়াড় নিজেদের ডি বক্সে ডিফেন্ড করার জন্য বসে থাকে। এ কারণে ব্রাজিলের মিডফিল্ডাররা প্রচুর স্পেস পেয়ে যায়। সেই স্পেস কাজে লাগিয়ে জায়ার্জিনহোর কাছ থেকে বল নিয়ে ৬৬ মিনিটে কিছুটা বামদিকে বাঁক নিয়ে বল জালে জড়ান গারসন। এই গোল খাওয়ার পর ইতালি পুরোপুরি দিশেহারা হয়ে পড়ে।

এর পাঁচ মিনিট পরেই ইতালির বিপদ আবারও বাড়িয়ে দেন গারসন, মাঝমাঠ থেকে হাওয়ায় বল ভাসিয়ে তিনি বল পাঠিয়ে দেন ডি-বক্সে থাকা পেলের কাছে। সেই পাস থেকে হেড করে আনমার্কড জায়ার্জিনহোকে বল বাড়িয়ে দেন পেলে। আর সেই পাস থেকে ইজি ট্যাপ ইন করে ব্রাজিলের তৃতীয় বিশ্বকাপ মোটামুটি নিশ্চিত করে ফেলে জায়ার্জিনহো। এই গোলের মাধ্যমে বিশ্বকাপের এক আসরে ফাইনাল পর্যন্ত প্রতিটি ম্যাচে গোল করে অনন্য এক রেকর্ড গড়েন তিনি।

তবে তখনও একটা ব্যাপার বাকি আছে – কেন এই দলকে সর্বকালের সেরা দল বলা হয় তা পুরোপুরি প্রমাণ করা। সেটা প্রমাণের জন্য সর্বকালের সেরা দলগত গোল করাকেই বেছে নিল ব্রাজিল।

৮৫ মিনিটে অ্যান্টনিও জুয়েলিনোর থেকে নিজেদের অর্ধে বল কেড়ে নিয়ে বিল্ডআপটি শুরু করেন তোস্তাও। তিনি বল বাড়িয়ে দেন পিয়াজ্জার দিকে, আর পিয়াজ্জা থেকে বল চলে যায় গারসনের কাছে। সেখান থেকে বলটা পেয়ে যান ক্লদোয়ালদো তিনজন ডিফেন্ডারকে কাটিয়ে স্পেস তৈরি করে ক্লদোয়ালদো বলটি বাড়িয়ে দেন রিভেলিনোর দিকে। রিভেলিনো দেরি না লং বল বাড়িয়ে দেন জায়ার্জিনহোর দিকে। জায়ার্জিনহো ততক্ষণে রাইট উইং থেকে লেফট উইংয়ে চলে এসেছেন। কারণ, ব্রাজিল জানতো, ইতালি ‘ম্যান টু ম্যান’ ডিফেন্ডিং করছে। ফলে জায়ার্জিনহো বাঁ প্রান্তে চলে আসলে ইতালির লেফটব্যাক ফ্যাচেত্তিও সেখানে চলে আসবে। এবং সেটাই হলো।

জায়ার্জিনহো যখন পেলেকে পাস দিলেন, ততক্ষণে ডান প্রান্ত পুরো খালি। ডানদিকে না তাকিয়েই পেলে আলতো করে সেখানে বল বাড়িয়ে দেন আর সেই পাস থেকে নেওয়া কার্লোস আলবার্তোর বুলেট শট জালে জড়ালে বিশ্বকাপ দেখতে পায় সর্বকালের সেরা দলগত গোল। কার্লোস আলবার্তোর নেওয়া শটটির গতিবেগ ছিল ঘণ্টায় ৭৩ মাইল। ৪-১ গোলে এই ম্যাচ জিতে প্রথম দল হিসেবে তৃতীয়বারের মতো বিশ্বকাপ জেতার পাশাপাশি চিরদিনের মতো জুলে রিমে ট্রফি নিজেদের করে নেয় ব্রাজিল।

কেন এই দলটি সবার সেরা?

সেরা হওয়ার ক্ষেত্রে আমরা দুইটা নির্ণায়ক নিতে পারি – একটি হচ্ছে সাফল্যের হার, অন্যটা খেলার ধরন। ১৯৭০ বিশ্বকাপে ব্রাজিলের সাফল্যের হার ছিল শতভাগ, তারা বিশ্বকাপের সবগুলো ম্যাচই নির্ধারিত ৯০ মিনিটের মাঝে জিতেছিল। এমনকি বাছাইপর্বে খেলা ছয় ম্যাচের সবক’টিতেও জিতেছিল তারা। তার মানে দাঁড়াচ্ছে, সর্বমোট ১২ ম্যাচের মধ্যে ১২টি ম্যাচেই জিতেছিল সেলেসাওরা! বাছাইপর্ব ও বিশ্বকাপের সব ম্যাচ জেতার নজির একমাত্র ১৯৭০-এর ব্রাজিলেরই দখলে রয়েছে। বিশ্বকাপের সব ম্যাচ নির্ধারিত ৯০ মিনিটের মধ্যেই জেতার নজির আবারও গড়তে পেরেছিল ব্রাজিল, সেটা ২০০২ সালে। কিন্তু ওই ব্রাজিল দলের বাছাইপর্বের রেকর্ড মোটেও সন্তোষজনক ছিল না।

তাছাড়া খেলার ধরন বিবেচনায় আনলে ২০০২ বিশ্বকাপের দল বেশ ভালো ব্যবধানেই পিছিয়ে থাকবে। পেলে-তোস্তাওদের মূলমন্ত্র যেখানে ছিল শুধু আক্রমণ আর আক্রমণ, সেখানে ৩-৫-২ ফর্মেশনে ২০০২ বিশ্বকাপ খেলা ব্রাজিলের খেলার ধরন কিছুটা হলেও রক্ষণাত্মক ছিল। ২০১০ এর স্পেনের তিকিতাকাও কিছুটা রক্ষণাত্মক ধাঁচ আর আক্রমণাত্মক ধাঁচের পরিপূর্ণ সংমিশ্রণ ছিল। অন্যদিকে, ১৯৭০ ব্রাজিলের জোগো বোনিতো ছিল ফুল অফ এন্টারটেইনমেন্ট। ওই দলটির প্রতিটি খেলোয়াড়ই ছিলেন একেকজন নিঁখুত শিল্পী, যারা ফুটবল মাঠটাকে বানিয়েছিল ক্যানভাস, আর ফুটবলকে বানিয়েছিল রঙের গোলা। ফু্টবলের রঙে সবুজ গালিচার ক্যানভাসে এমনই অপূর্ব ছবি ‘৭০ এর ব্রাজিল এঁকেছিল যে, তাতে প্রতিটি দর্শকই হয়েছিল বিমোহিত।

শুধু খেলার ধরন দিয়ে তুলনা করলে পেলেদের ব্রাজিলের সাথে নাম আসতে পারে দুইটি দলের – একটা ১৯৫৪ বিশ্বকাপের হাঙ্গেরি, অন্যটা ১৯৮২ এর ব্রাজিল। তবে সমস্যা হচ্ছে, এই দুইটা দলই চূড়ান্ত সাফল্য আনতে ব্যর্থ। অর্থাৎ, একমাত্র ১৯৭০ এর ব্রাজিলই সুন্দর ফুটবলের সাথে সাথে শতভাগ সাফল্যের নজির দেখাতে পেরেছে, যা আর কোনো দল দেখাতে পারে নি। তাই ১৯৭০ এর ব্রাজিল যে বিশ্বকাপ ইতিহাসের সর্বকালের সেরা দল, এতে সন্দেহের অবকাশের মাত্রা খুবই কম।

অদূর ভবিষ্যতে ব্রাজিলের এই শতভাগ সাফল্যের রেকর্ড কেউ হয়তো স্পর্শ করলেও করতে পারে, কিন্তু জায়ার্জিনহো-পেলে-তোস্তাওদের ব্রাজিলের মতো সুন্দর ফুটবল খেলে শতভাগ সাফল্য কি কেউ আর পাবে? যেখানে স্বয়ং ব্রাজিলই ১৯৮২ বিশ্বকাপের পর জোগো বোনিতোকে বিসর্জন দিয়েছে, সেখানে সুন্দর ফুটবল দিয়ে শতভাগ সাফল্যের দেখা পাওয়ার সম্ভাবনা খুবই ক্ষীণ।

তাই আরো বহুদিন বিশ্বকাপ ইতিহাসের সেরা দলের তকমাটা ১৯৭০ বিশ্বকাপের ব্রাজিলের সাথে থাকবে, সেটা অনুমান করাই যায়। আর এ কারণেই ঐ বিশ্বজয়ের অর্ধশতাব্দী পরও দলটিকে নিয়ে এত আলোচনা, ব্রাজিলের সেই দলের সুবর্ণজন্তী পালনে ফিফা নিজ থেকেই নিয়েছে নানা উদ্যোগ। যতদিন ফুটবল থাকবে, ততদিন ১৯৭০ বিশ্বকাপে ব্রাজিল দলের প্রতিটি সদস্যকে শুধু ফুটবলার হিসেবেই না, একজন শিল্পী হিসেবেও শ্রদ্ধাভরে স্মরণ করা হবে।