নোবেল পুরস্কার নিঃসন্দেহে পৃথিবীর সবচেয়ে সম্মানজনক ও গৌরবের। কিছু ব্যক্তিত্বকে তাদের কর্মগুণে নোবেল কমিটি পুরস্কৃত করতে পেরে নিজেদের ধন্য মনে করে। জর্জ বার্নাড শ, বার্ট্রান্ড রাসেল, আলবার্ট আইনস্টাইন, মাদার তেরেসা এদেরই কয়েকজন। আবার পুরস্কার পেয়েও গ্রহণ করেনি এমন উদাহরণও রয়েছে অনেক। সাহিত্যে অনেককে নোবেল দিয়ে ধন্য হয়েছে নোবেল কমিটি। আবার অনেককে দেওয়ার সৌভাগ্য হয়নি। এখানে এমন কয়েকজন মনীষী নিয়ে কথা বলব, যারা নোবেলবঞ্চিত মহীয়ান লেখক:

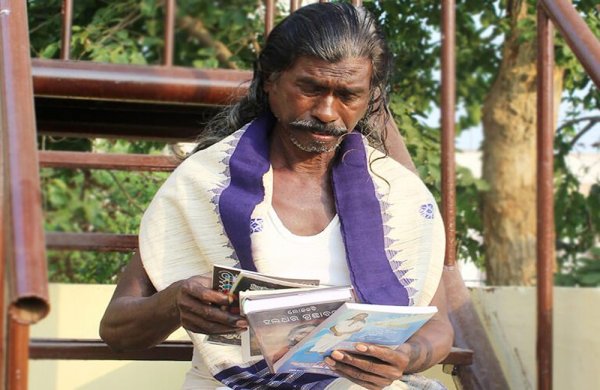

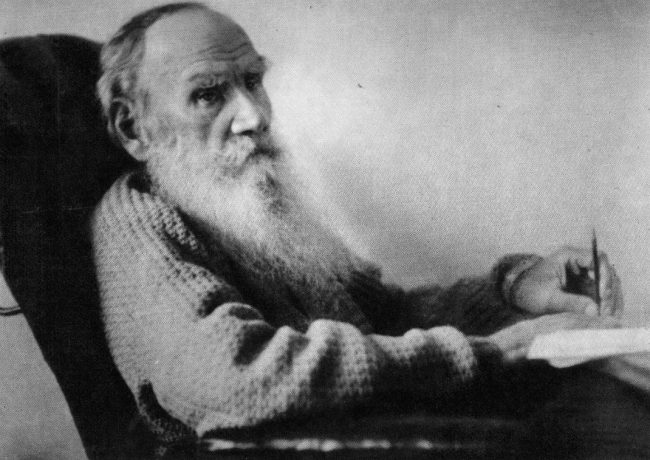

টলস্টয় (১৮২৮-১৯১০)

Image Source: esquire.com

১৯০১ সালে প্রথম সাহিত্যে নোবেল পুরস্কারের জন্য মনোনীত হয়েছিলেন লিও টলস্টয়। কিন্তু বিচারকরা তার নৈরাজ্যবাদ ও অদ্ভুত ধর্মীয় মতাদর্শের কারণে পুরস্কারের জন্য অযোগ্য মনে করেন। ১৯০২ সালে আবার মনোনীত হন। সেবারও প্রত্যাখ্যাত হন। টলস্টয় এতে কিছু মনে করেননি। তার মতে, ‘টাকা-পয়সার লেনদেন একটা কঠিন ব্যাপার। পুরস্কার না পেয়ে ভালো হয়েছে। এটা কেমনে খরচ করতাম? টাকা-পয়সা অনেক দরকারি ও প্রয়োজনীয়। কিন্তু এটাকে আমি সব মন্দের উৎস মনে করি।’ টলস্টয় কিছু মনে না করলেও, তার নাম সেখানে না থাকায় নোবেল পুরস্কারকে একটু দীন মনে হয়। ‘ওয়ার অ্যান্ড পিস’, ‘আনা কারেনিনা’ বিশ্বসাহিত্যের সেরা দুটি উপন্যাস। যেকোনো একটিই পুরস্কার জেতার জন্য যথেষ্ট ছিল। না পাওয়ার পেছনে যেসব কারণ বলা হয় তার একটি হচ্ছে, তার লেখা আদর্শবাদী ছিল না, ছিল বাস্তববাদী। আরেকটি কারণ এবং সবচেয়ে জোরালো কারণ হতে পারে সেটা রাশিয়া ও সুইডেনের মধ্যকার অনেক পুরোনো দ্বন্দ্ব।

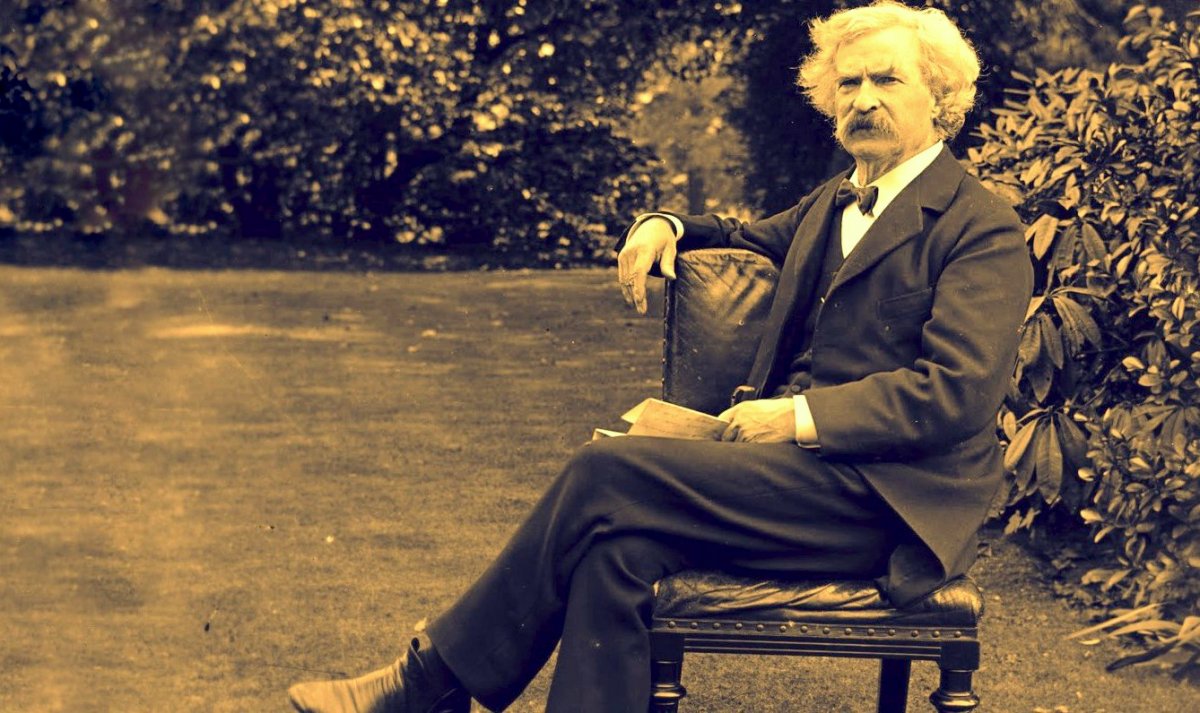

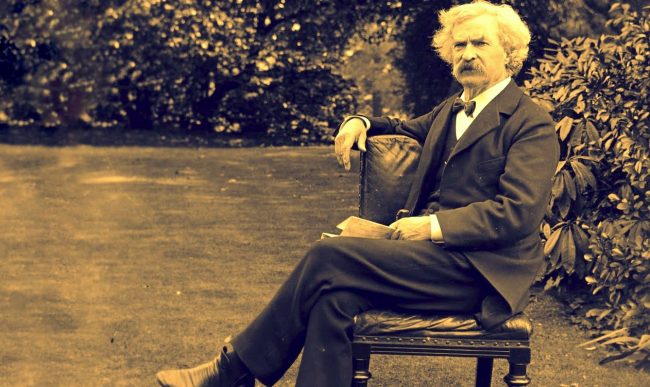

মার্ক টোয়েন (১৮৩৫-১৯১০)

Image Source: jrbenjamin.com

প্রথম ১০ বছরে তিনি ছিলেন অত্যন্ত জোরালো দাবিদার। কিন্তু প্রতিবারই পুরস্কার থেকে বঞ্চিত হন আমেরিকান উপন্যাসের জনক মার্ক টোয়েন। ‘টম সয়ার’ ও ‘হাকলবেরি ফিন’র মতো উপন্যাসগুলোর রচয়িতা, গদ্যকার, সমালোচক ও হাস্যরস সম্রাটকে পুরস্কার না দিতে পারা নোবেল কমিটির অদূরদর্শিতার প্রমাণ।

ফরাসি লেখক এমিল জোলা (১৮৪০-১৯০২)

Image Courtesy: Hulton Archive/Getty Images

৩০টিরও বেশি উপন্যাস লিখেছেন এবং এর যেকোনো একটিই পুরস্কার পাওয়ার জন্য যথেষ্ট। প্রথম দুই বছরে কোনো একবার নোবেল দিতে পারত নোবেল কমিটি।

হেনরিক ইবসেন (১৮২৬-১৯০৬)

Image Courtesy: Mondadori/Getty Image

শেক্সপিয়রের পর নাটকের জগতে যাদের নাম সবচেয়ে জোরেশোরে আলোচিত, ইবসেন তাদের মধ্যে অন্যতম। নরওয়ের সেরা লেখক ও আধুনিক নাট্যেতিহাসের অন্যতম নক্ষত্র ইবসেনের অন্যতম সৃষ্টি ‘এ ডলস হাউস’, ‘হেড্ডা গেবলার’, ‘পিলারস অব সোসাইটি’ প্রভৃতি। বাস্তববাদী নাট্যকার ইবসেনকে নোবেল না দেওয়ার পক্ষে যে যুক্তি দেখানো হয়, তার লেখা আদর্শবাদী নয়।

আন্তন চেখভ (১৮৬০-১৯০৪)

Painting Courtesy: Osip Braz

আধুনিক ছোটগল্পের জনক নাট্যসাহিত্যের পুরোধা চেখবকে নোবেল না দেওয়ার পক্ষে যেটি পেছনের যুক্তি হতে পারে, সেটা সুইডেন ও রাশিয়ার মধ্যে পুরোনো রাজনৈতিক সমস্যা।

মার্সেল প্রোস্ত (১৮৭১-১৯২২)

Image Source: novosti.rs

বিশ শতকের সবচেয়ে বড় উপন্যাস ‘হারানো সময়ের খোঁজে’ (ইন সার্চ অব লস্ট টাইম)-এর এই ফরাসি লেখক নোবেল পাননি। সাত খণ্ডে লেখা এই উপন্যাসটিতে চৈতন্যপ্রবাহ রীতি (স্ট্রিম অব কনশাসনেস) ব্যবহার হয়েছিল। এ রীতি শুরুর একেবারে প্রথমদিকেই। তার লেখায় বিভিন্ন বিতর্কিত বিষয় এনেছেন এ খোঁড়া অজুহাতে তাকে নোবেল দেওয়া হয়নি।

জেমস জয়েস (১৮৮২-১৯৪১)

.

বিশ্বসাহিত্যের সেরা পাঁচজন ঔপন্যাসিকের অন্যতম জেমস জয়েসের নাম পুরস্কারের খাতায় না থাকায় নোবেল পুরস্কারকে অত্যন্ত গরিব দেখাচ্ছে। ‘ইউলিসিস’, ‘ফিনেগেনস ওয়েক’, ‘এ’ পোর্ট্রেট অব দ্য আর্টিস্ট আ্য্যজ এ ইয়াং ম্যান’ ও ছোটগল্প সংগ্রহ ‘দি ডাবলিনার্স’ আধুনিক ও উত্তরাধুনিক সাহিত্যের সংযোগ সড়ক স্বরূপ। নতুন ধারা ও নতুন বর্ণনারীতির (বিশেষ করে চৈতন্য প্রবাহ রীতি) নির্মাণে তিনি অগ্রদূতের ভূমিকা পালন করেন। খুব মজার ব্যাপার হলো জেমস জয়েস প্রভাবিত সাহিত্যিক স্যামুয়েল ব্যাকেট (১৯০৬-১৯৮৯) ও সল বেলো (১৯১৫-২০০৫) নোবেল পুরস্কার পেয়েছিলেন। জয়েসকে নোবেল দিয়ে নোবেল কমিটি নিজেদের গৌরবান্বিত করতে পারত।

ভার্জিনিয়া ওলফ (১৮৮২-১৯৪১)

Image Source: bbc.co.uk

এমন একজন শক্তিমান লেখিকাকে কেন নোবেল দেওয়া হয়নি তার পেছনে কোনো কারণ দেখছি না। মানবতাবাদী বা নারীবাদীরা নোবেল কমিটিকে যদি প্রশ্ন করে তাহলে কী উত্তর দেবে? ব্লুসুমবারি গ্রুপের কেন্দ্রীয় চরিত্র ভার্জিনিয়া ওলফ তার উপন্যাস ‘মিসেস ডালোওয়ে’, ‘টু দ্য লাইটহাউস’ এবং নাতিদীর্ঘ প্রবন্ধ ‘এ রুম অব ওয়ানস ওউন’র মাধ্যমে নোবেল পুরস্কারের জন্য তার জোরালো অবস্থান তৈরি করে রেখেছিলেন। তাকে নোবেল না দিয়ে নোবেল কমিটি শুধু নিজেদের অপমানিত করেনি, অপমান করেছে নারী জাতির মেধা ও মননকেও।

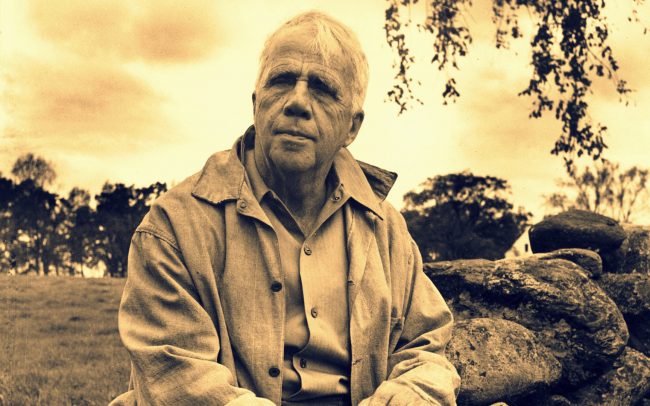

রবার্ট ফ্রস্ট (১৮৭৪-১৯৬৩)

Image Courtesy: Ruohomaa/Black Star

বিশ্বজোড়া খ্যাতিমান ও জনপ্রিয় কবি রবার্ট ফ্রস্ট কেন নোবেল পেলেন না এটাও একটা দুর্বোধ্য বিষয়। কবিতার জন্য চারবার পুলিৎজার বিজয়ী এবং ৪০টিরও বেশি সম্মাননা ডক্টরেটধারীর (অক্সফোর্ড, কেমব্রিজ, প্রিন্সটন, হার্ভার্ডসহ প্রায় সব প্রথমসারির বিশ্ববিদ্যালয়ের মধ্যে যুক্ত) নোবেল অপ্রাপ্তি একটু বেখাপ্পা দেখাচ্ছে। যুক্তরাষ্ট্রের রাজনৈতিক ক্ষমতা জোরজবরদস্তিতে প্রতিষ্ঠিত হলেও রবার্ট ফ্রস্ট বিশ্বজুড়ে পাঠকের মন জয় করেছেন তার অসাধারণ ও কালজয়ী কবিতার মাধ্যমে। সাধারণ মানুষ থেকে শুরু করে রাষ্ট্রনায়ক সবার প্রিয় এ কবির একটা কবিতার লাইন ‘অ্যান্ড মাইলস টু গো বিফোর আই স্লিপ’ সব কবিতা পাঠকের জানা। মৃত্যুর ২০ বছর আগেই চতুর্থবারের মতো পুলিৎজার জেতেন। নোবেল কমিটি কি ওই ২০ বছরেও তার নাম শোনেনি?

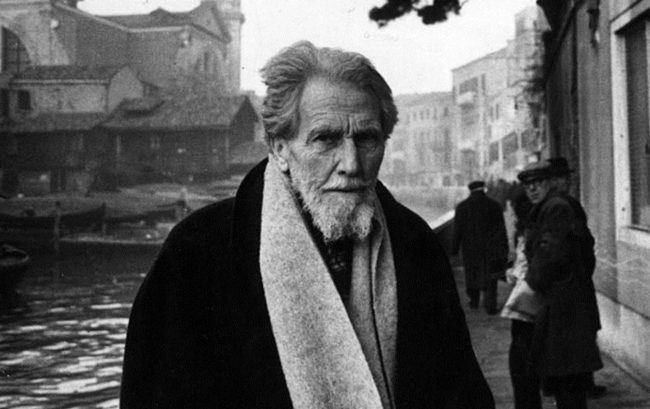

এজরা পাউন্ড (১৮৮৫-১৯৭২)

Image Courtesy: Walter Mori / Getty

গত শতকের সবচেয়ে বিতর্কিত কবি-সাহিত্যিকদের মধ্যে সবার ওপরের দিকে যাদের নাম, তাদের মধ্যেও জ্বলজ্বল করে এজরা পাউন্ডের নাম। ফ্যাসিবাদী ইতালির রাষ্ট্রপ্রধান মুসোলিনিকে সমর্থন কিংবা ইহুদিবিদ্বেষী মনোভাব তার কঠিন সমালোচক সৃষ্টি করেছে বিশ্বজুড়ে। কিন্তু মডার্নিস্ট বা আধুনিকবাদী সাহিত্য আন্দোলনের পুরোধা চরিত্র কিংবা অসংখ্য কবি-সাহিত্যিকদের প্রতিষ্ঠার পেছনে তার অবদানকে অস্বীকার করবে এমন বোকা বিশ্বসাহিত্যে একজনও পাওয়া যাবে না! টি এস ইলিয়টের (১৮৮৮-১৯৬৫) কথাই ধরেন না। তার প্রথম কবিতাটি বিশ্বখ্যাত ‘পোয়েট্রি’ ম্যাগাজিনে প্রকাশ করা থেকে শুরু করে ‘দি ওয়েস্ট ল্যান্ডে’র সম্পাদনার ক্ষেত্রে এজরা পাউন্ডের অবদান আমরা অস্বীকার করলেও এলিয়ট করেননি। ‘দি ওয়েস্ট ল্যান্ডে’র শুরুতেই তিনি বিশ শতকের শ্রেষ্ঠ এ কবিতাটি উৎসর্গ করেন এজরা পাউন্ডকে। উৎসর্গের শব্দগুলো ছিল এমন— ‘il miglior fabbro’ (‘the better craftsman’)

যার বাংলা করতে পারি ‘সর্বোত্তম কারিগর’। উল্লেখ্য, ওই ‘সর্বোত্তম কারিগর’ ‘দি ওয়েস্ট ল্যান্ড’কে এক-তৃতীয়াংশ কেটে বর্তমান যে রূপে আমরা পড়ি সে রূপ দিয়েছিলেন। পাউন্ডের এই প্রিয় শিষ্য ১৯৪৮ সালে নোবেল জিতেছিলেন কিন্তু! গত শতকে কবি ও কবিতার ওপর এজরা পাউন্ডের কী রকম প্রভাব ছিল তার স্বীকৃতি দিয়েছেন বিশিষ্ট সমালোচক ডেভিড পার্কিনস তার ‘এ হিস্ট্রি অব মডার্ন পোয়েট্রি’তে এভাবে, ‘তার কবিতা নিয়ে সবচেয়ে অল্প কথা বললেও যে কথাটি বলতে হবে তা হলো পঁঞ্চাশ বছরেরও বেশি সময় ধরে তিনি ছিলেন ইংরেজি ভাষার সেরা তিন-চারজন কবির একজন। তার অর্জন ত্রিমুখী: কবি হিসেবে, সমালোচক হিসেবে এবং কবিদের বন্ধু হিসেবে।’

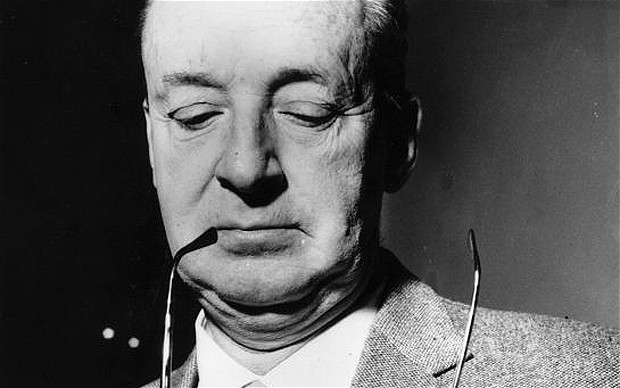

ভ্লাদিমির নবোকভ (১৮৯৯-১৯৭৭)

Image Source: blairoracle.com

নজরুল-জীবনানন্দের (তারা দুজনও না পাওয়ার দলে!) জন্মবছর জন্ম নেওয়া নবোকভ রুশ ভাষায় কিছু কবিতা লিখলেও গত শতকের সেরা ১০০ ঔপন্যাসিকের সব লিস্টেই তার নাম একেবারে ওপরের দিকেই থাকে।

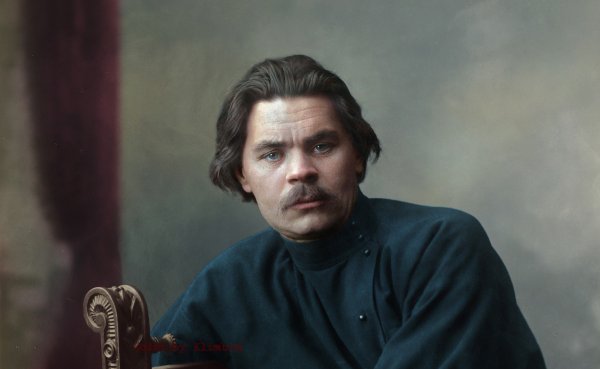

টলস্টয়, ম্যাক্সিম গোর্কির পর সবচেয়ে বড় রাশিয়ান সাহিত্যিকের লেখালেখির প্রধান ভাষা ছিল ইংরেজি। তার সবচেয়ে বিখ্যাত এবং শ্রেষ্ঠ উপন্যাস হচ্ছে ‘ললিতা’, হলিউডে যাকে নিয়ে চলচ্চিত্রও নির্মিত হয়েছে। অসংখ্য ছোটগল্প, কিছু নাটক ও অনেকগুলো উপন্যাসের লেখক এ মহান সাহিত্যিকের আরেকটি বিখ্যাত সৃষ্টি ‘পেইল ফায়ার’ (Pale Fire)।

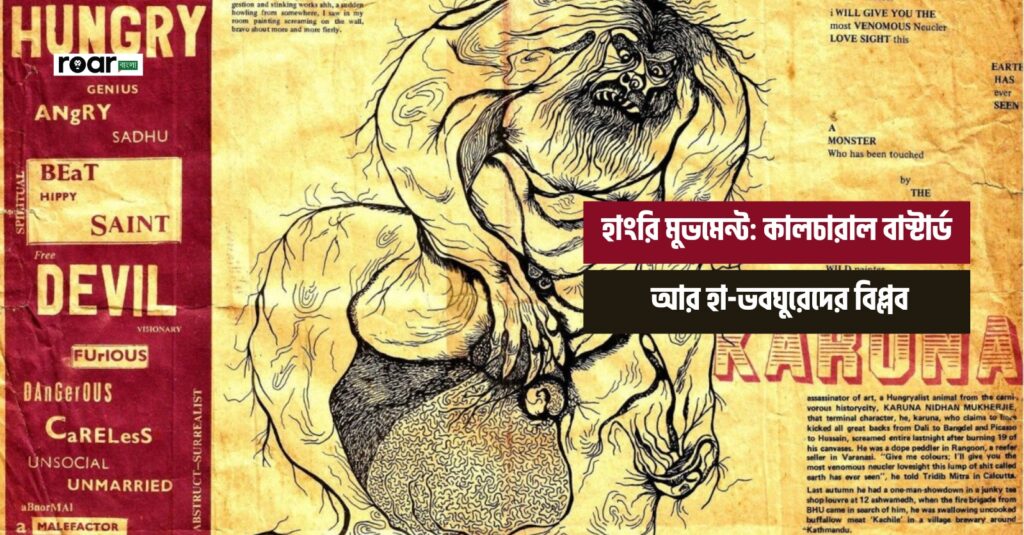

আর বেশি কথা না বলে শুধু আর কয়েকজন মহান সাহিত্যিকের নাম বলি, যাদের কপালে নোবেল না জুটলেও জুটেছে বিশ্বজোড়া মানুষের ভালোবাসা ও অকুণ্ঠ সম্মান। ম্যাক্সিম গোর্কি, টমাস হার্ডি, জন আপডাইক, আর্থার মিলার, বার্টল্ট ব্রেখ্ট, অগাস্ট স্ট্রিনবার্গ, ফ্রান্জ কাফকা, জোসেফ কনরাড, গার্সিয়া লোরকা, ডি এইচ লরেন্স, হেনরি জেমস, হোর্হে লুই বোর্হেসদের নাম এই তালিকাটাকে কেবল দীর্ঘই করবে। বছর পাঁচেক আগে মারা যাওয়া সাহিত্যিক চিনুয়া আচেবের প্রতি সম্মান জানিয়ে আমরা এ তালিকাটির ইতি টানতে পারি। আধুনিক আফ্রিকান সাহিত্যের জনক ১৯৫৮ সালে প্রকাশিত ‘থিংস ফল অ্যাপার্ট’ উপন্যাসটির মাধ্যমে দীর্ঘ পাঁচ দশকেরও বেশি সময় ধরে বিশ্বজুড়ে তার শক্তিমান অবস্থান ধরে রেখেছিলেন। কিন্তু নোবেল কমিটি তাকেও নোবেল পুরস্কারের জন্য যোগ্য মনে করেনি! নোবেল কমিটির বিরুদ্ধে অনেকগুলো সমালোচনার একটি হচ্ছে তারা ‘ইউরোসেন্ট্রিক’ বা ইউরোপকেন্দ্রিক। আচেবের নোবেল না পাওয়ার পেছনে অন্য কোনো কারণ আমি দেখছি না।

যাদের কথা বলা হলো নোবেল না হলেও তাদের কোনো ক্ষতি হয় না। তাদের গৌরবের কোনো ঘাটতি হয় না; বরং নোবেল পুরস্কারটাই রিক্ত মনে হচ্ছে!