‘পারিবো না’ এ কথাটি বলিও না আর,

কেন পারিবে না তাহা ভাবো একবার;

পাঁচজনে পারে যাহা,

তুমিও পারিবে তাহা,

পারো কি না পারো করো যতন আবার

একবার না পারিলে দেখো শতবার।

পারিবে না বলে মুখ করিও না ভার,

ও কথাটি মুখে যেন না শুনি তোমার।

অলস অবোধ যারা

কিছুই পারে না তারা,

তোমায় তো দেখি নাকো তাদের আকার

তবে কেন ‘পারিবো না’ বলো বারবার?

জলে না-নামিলে কেহ শিখে না সাঁতার,

হাঁটিতে শিখে না কেহ না-খেয়ে আছাড়,

সাঁতার শিখিতে হলে

আগে তবে নামো জলে,

আছাড়ে করিয়া হেলা ‘হাঁট’ আর বার;

পারিবো বলিয়া সুখে হও আগুসার।

বাঙালি, বাংলাভাষী মাত্রই ছেলেবেলায় এ কবিতাটি পড়েছেন। অনেকে হয়তো কবিতার প্রথম কয়েক চরণ গড়গড় করে মুখস্তও বলে দিতে পারবেন।

বাঙালি যখনই কোনো কাজে পিছু হটেছে, সাফল্যের সম্ভাবনা নিয়ে দ্বিধাগ্রস্ত হয়ে পড়েছে, তখনই তাদেরকে স্মরণ করিয়ে দেয়া হয়েছে এ কবিতার চরণগুলো। সবার ক্ষেত্রে চরণগুলোর কার্যকারিতা সমান না হলেও, কেউ কেউ যে আসলেই মনে জোর পেয়েছে, নতুন করে লড়াইয়ে নামার ব্যাপারে অনুপ্রাণিত হয়েছে, সে কথাও নিঃসন্দেহে বলে দেয়া যায়।

কিন্তু যদি প্রশ্ন করা হয়, কবিতাটি কার লেখা, তখন হয়তো অনেকেই মাথা চুলকোতে আরম্ভ করবেন। রবীন্দ্রনাথ? নজরুল? সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত? ফররুখ আহমদ? না, এদের কেউই নন। কিংবদন্তীতুল্য এই কবিতাটি যিনি লিখেছেন, তার নাম কালীপ্রসন্ন ঘোষ।

অনেকেই হয়তো নামটির সাথে পূর্বপরিচিত নন। কেউ কেউ আবার কালীপ্রসন্ন সিংহের সাথেও গুলিয়ে ফেলতে পারেন। অথচ বিস্ময়কর হলেও সত্য, যার কথা বলছি, উনিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধে তিনি ছিলেন সমগ্র পূর্ববঙ্গের সাহিত্য-সংস্কৃতি জগতের প্রধানতম ব্যক্তিত্বদের মধ্যে একজন।

১৮৪৩ সালের ২৩ জুলাই জন্ম কালীপ্রসন্ন ঘোষের, বিক্রমপুরের ভরাকর গ্রামে। তার বাবা শিবনাথ ঘোষ ছিলেন পুলিসের ইন্সপেক্টর।

শিক্ষাজীবনটা কালীপ্রসন্নের বেশ বর্ণাঢ্য ছিল, কিন্তু সেই সাথে অসম্পূর্ণও বটে। মক্তব, চতুষ্পাঠী ও ইংরেজি স্কুলে অধ্যয়ন করেছিলেন তিনি। ছেলেবেলায় পড়েন বরিশাল মিশরানী স্কুলে। তারপর ঢাকার কলেজিয়েট স্কুলে। সংস্কৃত, ফারসি ও বাংলা ভাষায় পারদর্শিতা অর্জন করেন বাল্যকালেই। আর একটু বিলম্বে হলেও, ইংরেজি ভাষাটাও তিনি আয়ত্ত করার চেষ্টা শুরু করে দিয়েছিলেন।

প্রবেশিকা ক্লাসে ওঠার পর কালীপ্রসন্নের মনে হয়েছিল, যথেষ্ট হয়েছে প্রাতিষ্ঠানিক বিদ্যালাভ। তাই তিনি চলে যান কলকাতায়। সেখানে গিয়ে মনোনিবেশ করেন ইংরেজি ভাষায়ও সমান পাণ্ডিত্য অর্জনের। তার সেই প্রচেষ্টা সফল হয়। অল্প সময়ের মধ্যেই তিনি ইংরেজিতে লিখতে-পড়তে তো বটেই, এমনকি অনর্গল বক্তৃতা দিতেও শুরু করেন।

কিন্তু ইংরেজি ভাষাটাকে যখন পুরোপুরি নখদর্পণে নিয়ে এসেছেন, তখনই আবার কালীপ্রসন্নের মনোজগতে আসে এক বিশাল পরিবর্তন। রেভারেন্ড ডালের সাথে সাক্ষাৎ হয়েছিল তার, যিনি তাকে পরামর্শ দিয়েছিলেন ইংরেজি ভাষার প্রতি মোহটা কমিয়ে মাতৃভাষা চর্চায় জোরদার করতে। এ উপদেশের যৌক্তিকতা অনুধাবন করতে পেরেছিলেন কালীপ্রসন্ন, এবং সম্ভবত সে কারণেই পরবর্তী জীবনে বাংলা ভাষা নিয়ে কাজ করতে শুরু করেছিলেন তিনি।

কালীপ্রসন্নের বয়স যখন সবে বিশ বছর, তখনই তিনি ভবানীপুরে খ্রিস্টধর্ম সম্পর্কে এক বক্তৃতা দিয়ে মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের মতো মনীষীর প্রশংসা অর্জন করে ফেলেন। এরপর থেকেই ব্রাহ্ম সমাজের সঙ্গে তার একটা যোগসূত্র স্থাপিত হয়।

বাইশ বছর বয়সে কালীপ্রসন্ন ফিরে আসেন ঢাকায়। একটি চাকরিও জুটিয়ে ফেলেন ছোট আদালতের রেজিস্ট্রার হিসেবে, যে পদের আনুষ্ঠানিক নাম ছিল ‘ক্লার্ক অভ দি কোর্ট’। যেহেতু তিনি ছিলেন প্রচণ্ড বিদ্বান, সেই সাথে দারুণ বাগ্মী, তাই কর্মক্ষেত্রে দ্রুততম সময়ে নিজের অবস্থান জোরদার করতে তাকে খুব একটা বেগ পেতে হয়নি।

এখানে চাকরিরত অবস্থাতেই কালীপ্রসন্ন ব্রাহ্ম সমাজের বিভিন্ন সভা-সমিতিতে নিয়মিত মুখ হয়ে ওঠেন। পরিণত হন পূর্ববঙ্গীয় ব্রাহ্ম সমাজের একজন বিশিষ্ট সভ্যে, এবং ঢাকায় ব্রাহ্মস্কুল প্রতিষ্ঠার ব্যাপারেও তিনি সর্বাত্মক সাহায্য করেন।

ঠিক এই সময়টায় সাহিত্যাঙ্গনেও পদচারণা শুরু হয় কালীপ্রসন্নের। তিনি সম্পাদনা শুরু করে দেন এক পয়সা মূল্যের একটি পত্রিকার। পত্রিকাটির নাম ছিল ‘সাপ্তাহিক শুভসাধিনী’, যা প্রকাশিত হতো ব্রাহ্মদের উদ্যোগে স্থাপিত ‘শুভসাধিনী সভা’ থেকে। সমাজ সংস্কারই ছিল পত্রিকাটির প্রধান লক্ষ্য।

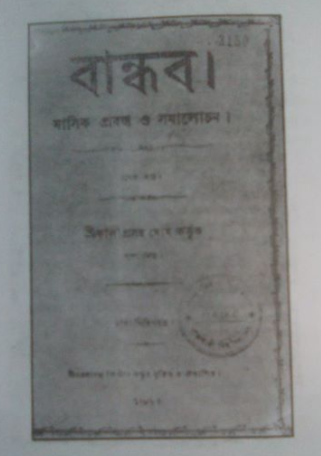

সে পত্রিকাটির জীবনকাল অবশ্য খুব বেশি দীর্ঘস্থায়ী হয়নি। অল্প কয়েকদিনের মধ্যেই বন্ধ হয়ে যায় পত্রিকাটির প্রকাশনা। তবে এ পত্রিকাই কালীপ্রসন্নের মনে স্থাপন করে দিয়েছিল সাহিত্যিক হবার বাসনা। তাই বছর পাঁচেক বাদে, ঢাকায় কর্মরত থাকতেই তিনি নিজ সম্পাদনায় প্রকাশ করেন ‘বান্ধব’ নামের একটি নতুন পত্রিকা।

সেটি ছিল ১৮৭৪ সালের জুন মাস (১২৮১, আষাঢ়)। এরপর থেকে ঢাকায় যতদিন কালীপ্রসন্ন ছিলেন, নিয়মিতভাবে প্রকাশ করে গেছিলেন মাসিক পত্রিকাটি। পরবর্তীতে অবশ্য ভাওয়ালে চাকরি নিয়ে চলে যাওয়ার পর অনিয়মিত হয়ে গিয়েছিল পত্রিকাটির প্রকাশনা, এমনকি একপর্যায়ে বন্ধও হয়ে যায়। পরে আবার ভাওয়াল ছেড়ে ঢাকায় ফেরার পর নতুন করে তিনি প্রকাশ করতে শুরু করেন পত্রিকাটি।

যেসব বই কালীপ্রসন্ন রচনা করেছিলেন, সেগুলি আজ প্রায় বিস্মৃত। কিন্তু ‘বান্ধব’ পত্রিকার কল্যাণেই বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে তিনি চিরকাল অমর হয়ে থাকবেন। কেননা তৎকালীন সময়ে এ পত্রিকাটি ছিল খুবই আলোচিত ও গুরুত্বপূর্ণ। এমনকি সাহিত্যসম্রাট বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ও ভূয়সী প্রশংসা করেন পত্রিকাটির। ‘বান্ধব’ এর প্রথম সংখ্যাটি পেয়ে তিনি লিখেছিলেন:

“ইহা একখানি উৎকৃষ্ট মাসিকপত্র। … আকারে ক্ষুদ্র হইলেও গুণে, অন্য কোন পত্রাপেক্ষা লঘু বলিয়া আমাদিগের বোধ হইল না। রচনা অতি সুন্দর এবং লেখকদিগের চিন্তাশক্তি অসামান্য। ইহা যে বাংলায় একখানি সর্বোৎকৃষ্ট পত্রমধ্যে গণ্য হইবে, তদ্বিষয়ে আমাদিগের সংশয় নাই।”

তবে বঙ্কিমচন্দ্রের স্তুতি এখানেই সীমাবদ্ধ নয়। নিজের সম্পাদিত পত্রিকা ‘বঙ্গদর্শন’ বন্ধ করে দেয়ার আগে তিনি লিখেছিলেন:

“যে অভাব পূর্ণ করিবার ভার বঙ্গদর্শন গ্রহণ করিয়াছিল, এক্ষণে বান্ধব, আর্য্যদর্শন প্রভৃতির দ্বারা তাহা পুরিত হইবে। অতএব বঙ্গদর্শন রাখিবার আর প্রয়োজন নাই।”

এছাড়া আগাগোড়া এক সুরে বাঁধা থাকবার কারণেও তৎকালীন বুদ্ধিজীবীরা সাদরে গ্রহণ করেছিলেন পত্রিকাটিকে। এ ব্যাপারে কালীপ্রসন্নের নিজস্ব বক্তব্য ছিল:

“সম্পাদক কেবল তাঁহার পত্রে প্রকাশিত প্রবন্ধাদির ভাষার শুদ্ধির জন্য দায়ী তাহাই নহেন। প্রত্যেক পত্রেরই একটা সম্পাদকীয় বাঁধা সুর থাকা চাই। যাত্রাগান কিংবা থিয়েটারে যেমন প্রথমেই একটা সুর বাঁধিয়া লওয়া হয় এবং তারপর যিনিই যা গান না কেন, সেই সুরেই গাহিতে হয়, তেমনই প্রত্যেক মাসিকপত্রেই সম্পাদকের একটা সুর থাকা আবশ্যক। লেখকরা যাঁর যে সুরে ইচ্ছা লিখিয়া যাইবেন, ইহা ঠিক নহে।”

বর্তমান সময়ের অনেক পত্রিকার সম্পাদকই কালীপ্রসন্নের এ বক্তব্যের সাথে দ্বিমত পোষণ করতে পারেন, এমন দর্শনকে রক্ষণশীলতা হিসেবে আখ্যায়িত করতে পারেন। তবে এ কথাও নিঃশঙ্কচিত্তে স্বীকার করতে হবে যে, পত্রিকা প্রকাশের ক্ষেত্রে যে সম্পাদকীয় নীতিমালা আজকাল মানা হয়, এ অঞ্চলে সেটির আদর্শিক সূচনা ঘটেছিল কালীপ্রসন্নের হাত ধরেই।

যা-ই হোক, ফিরে আসা যাক কালীপ্রসন্নের কর্মজীবনে। ১৮৭৭ সালে তিনি যোগ দিয়েছিলেন ভাওয়ালের প্রধান অমাত্য হিসেবে। পরের দীর্ঘ ২৪ বছর তিনি চাকরি করেছিলেন সে পদে। এবং এখানে চাকরি করতে গিয়েই প্রস্ফুটিত হয়েছিল তার চরিত্রের অন্যান্য দিকগুলোও, যা হয়তো পাঠককে খানিকটা ব্যথিতই করবে।

ভাওয়ালে গিয়ে কালীপ্রসন্ন ভোগ করতে শুরু করেন নিরঙ্কুশ ক্ষমতা। সেই ক্ষমতার অপব্যবহার করতেও শুরু করেন তিনি। অর্থের প্রতিও সম্ভবত মোহ জন্মে গিয়েছিল তার, যার দৃষ্টান্তস্বরূপ রানী বিলাসমণি তার বিরুদ্ধে মামলা করেন তহবিল তছরূপের দায়ে। এ মামলায় অবশ্য শেষমেশ দোষী প্রমাণিত হননি তিনি। ধারণা করা হয় আপোষে মিটে গিয়েছিল মামলাটি। কিন্তু তার চরিত্রে যে কলঙ্কের দাগ লেগেছিল, তা আর কখনোই পুরোপুরি মোছা সম্ভব হয়নি। এর পেছনে অবশ্য আরো কিছু কারণও আছে।

প্রথমত, ভাওয়ালে কালীপ্রসন্ন নিযুক্ত হয়েছিলেন মাসিক আড়াইশো টাকা বেতনে। কিন্তু যখন তিনি অবসর গ্রহণ করে ঢাকায় ফিরে আসেন, ততদিনে আর্মানিটোলার মতো অভিজাত ও বিলাসবহুল এলাকায় দোতলা অট্টালিকা গড়ে ফেলেছেন তিনি। পুনরায় ‘বান্ধব’ পত্রিকাও প্রকাশ করতে শুরু করেছিলেন। এসবের জন্য প্রয়োজনীয় বিপুল অর্থের উৎস কী ছিল, তা নিশ্চিত করে বলা না গেলেও, কালীপ্রসন্নের দুর্নীতির ইঙ্গিত পাওয়া যায়। এছাড়া তার ক্ষমতার অপব্যবহারের আরেকটি উজ্জ্বল উদাহরণ হলো রবীন্দ্রনাথের সমসাময়িক অন্যতম উল্লেখযোগ্য কবি গোবিন্দ দাসের প্রতি তার আচরণ। সমগ্র জীবনভর কবিকে অপদস্থ করার চেষ্টা করে গেছেন কালীপ্রসন্ন, যা তার চরিত্রের অন্ধকারাচ্ছন্ন দিকটির সাক্ষ্য বহন করে।

কবি গোবিন্দ দাসের প্রতি কালীপ্রসন্নের তীব্র ঘৃণার একটি কারণ বোধহয় এই যে, সঙ্গীত ও কবিতা রচনায় তিনি নিজে কখনোই সর্বোচ্চ সফলতা লাভ করেননি। হ্যাঁ, আজ আমরা সবাই তার ‘পারিব না এ কথাটি’ কবিতাটিকে আপন করে নিয়েছি বটে, কিন্তু সমসাময়িককালে কবি, ঔপন্যাসিক, অনুবাদক কিংবা পাঠ্যপুস্তক রচয়িতা হিসেবে আকাঙ্ক্ষিত স্বীকৃতি অর্জন করতে পারেননি তিনি। সাহিত্যাঙ্গনে তার খ্যাতি ছিল মূলত প্রাবন্ধিক হিসেবে। অসংখ্য শক্তিশালী প্রবন্ধ রচনা করেছেন তিনি, যা তাকে সাহায্য করেছে জনপ্রিয়তা অর্জনে। তার প্রবন্ধগুলো ছিল ভাবগাম্ভীর্য, ইতিহাসচেতনা ও গভীর জীবনবোধে পূর্ণ। তার প্রবন্ধ-গ্রন্থগুলোর মধ্যে রয়েছে প্রভাত-চিন্তা (১৮৭৭), নিভৃত-চিন্তা (১৮৮৩), নারীজাতিবিষয়ক প্রস্তাব (১৮৯৬) ও নিশীথ-চিন্তা (১৮৯৬) ইত্যাদি।

শুরুতে বলেছিলাম কালীপ্রসন্নের ব্রাহ্ম সমাজের সাথে সংশ্লিষ্টতার কথা। তবে শেষ জীবনে এসে তিনি ফিরে গিয়েছিলেন হিন্দু ধর্মে। এবং শেষ জীবনে তিনি যেসব গ্রন্থ রচনা করেছিলেন, যেমন- ভক্তির জয় (১৮৯৫), মা না মহাশক্তি (১৯০৫), জানকীর অগ্নিপরীক্ষা (১৯০৫), ছায়াদর্শন (১৯০৫) প্রভৃতি, সেগুলোতে প্রতিফলিত হয়েছিল তার ভক্তিবাদ, ধর্মীয় আবেগ ও রক্ষণশীলতা। আবার ক্ষেত্রবিশেষে তিনি তার রচনায় আধ্যাত্মবাদ ও বিজ্ঞানেরও অদৃষ্টপূর্ব সম্মিলন ঘটাতে চেয়েছিলেন।

কালীপ্রসন্ন সঙ্গীতমঞ্জরী (১৮৭২) নামে একটি আধ্যাত্মিক সঙ্গীতসংগ্রহ এবং কোমল কবিতা (১৮৮৮) নামে একখানা শিশুপাঠ্য গ্রন্থও রচনা করেছিলেন।

ভাওয়ালে থাকতেই কালীপ্রসন্ন সাহিত্য-সমালোচনী সভা নামে একটি প্রতিষ্ঠান গঠন করেন। এছাড়া তিনি বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের সদস্য (১৮৯৪) এবং সহ-সভাপতির (১৮৯৭-১৯০০) পদ অলঙ্কৃত করেছিলেন। সাহিত্য সম্মেলনের সভাপতি, ডিস্ট্রিক্ট বোর্ডের সদস্য এবং সদর লোকাল বোর্ডের সভাপতির মতো গুরুত্বপূর্ণ কিছু দায়িত্বও তিনি পালন করেছিলেন।

কালীপ্রসন্নের লেখনীতে বিশেষ প্রভাব ছিল বিদ্যাসাগর, বঙ্কিমচন্দ্র এবং ইংরেজ পণ্ডিত কার্লাইলের। প্রৌঢ় বয়সে তিনি তার পাণ্ডিত্যের স্বীকৃতিস্বরূপ বঙ্গের বিবুধমহল কর্তৃক ‘বিদ্যাসাগর’ উপাধিতে ভূষিত হয়েছিলেন। এছাড়াও ১৮৯৭ সালে রানী ভিক্টোরিয়ার জুবিলী উপলক্ষ্যে সরকার তাকে দিয়েছিল ‘রায় বাহাদুর’ খেতাব। ১৯০৯ সালে তিনি ভূষিত হয়েছিলেন ‘সি আই ই’ উপাধিতে।

বর্তমানে যেখানে অবস্থিত বাওয়ানী স্কুল, সেখানেই একসময় ছিল ‘বান্ধব কুটির’, অর্থাৎ কালীপ্রসন্নের সেই দ্বিতল বাসভবন। এককালে আর্মানিটোলার মাঠের পূর্বে অবস্থিত ভবনটি ব্যবহৃত হয়েছিল ঢাকা কলেজের ছাত্রাবাস হিসেবেও।

১৯১০ সালের ২৯ অক্টোবর ঢাকায় পরলোকগমন করেন কালীপ্রসন্ন। মৃত্যুর আগে কালীপ্রসন্নের অনুরোধ ছিল, ‘বান্ধব কুটির’ এর দোতলায় তার যে গ্রন্থাগারটি ছিল, সেটি যেন সর্বসাধারণের জন্য উন্মুক্ত করে দেয়া হয়। দুঃখের বিষয়, তার সেই অনুরোধ গৃহীত হয়নি।

অনলাইনে কিনুন- কালীপ্রসন্ন ঘোষ এর বই

.jpg?w=600)